一座城市的百年教育史

文+朱艺 图+万勇 无忌 寒溪夜浣 唐安冰 肖枚

打开一座城市的方式有很多种,旅行者选择用脚步丈量大街小巷,美食爱好者选择用食物笑谈每一缕烟火味道……各自都有各自的方式跟城市对话,而金茂国际生态新城则以“成长地产”的方式进军渝北区,让孩子在家门口的名校摇篮里,拥有美好的童年。这不仅是一场轰轰烈烈的造城运动,更是重庆城市百年教育征程的文脉延续。

英文导读: Chongqing is considered as the capital in Anti-Japanese War.Many schools and intellectuals come to Chongqing so that it looks like a education centre.Now Jinmao is providing us new ways of education.

巴渝书院得天下英才而教育之

无论是孩子的成长,还是城市的发展,都离不开教育的推动作用。作为一座人文底蕴丰厚的城市,山城重庆的教育史别有一番蜿蜒曲折和波澜壮阔。

旧时儿童所受的教育同现代相比,差别极大。“六岁孩提子,从师入学堂,整容端坐席,开口诵琅琅。”几句歌谣生动展现了民国前儿童接受启蒙教育的情况。启蒙阶段的教育多由民间私塾来承担,学生入学不必经过考试,只需征得先生同意,并在孔老夫子牌位或圣像前恭立作揖。私塾尤其注重蒙童的教养教育,强调蒙童养成良好的道德品质、生活习惯。到清朝晚期,重庆传统教育系统十分丰富,除部分私塾,还有学宫、义学、书院等等,像美国传教士鹿依士创办的教会学校,还发展成了后来的求精中学。加上政策由闭关锁国到开放口岸,由蔑视外国到学办洋务,重庆新式学堂应运而生。众多学堂中书院最为鼎盛,全国两千余所书院中巴渝占了上百所,如小什字缙云书院、白市驿观文书院、木洞观澜书院等皆办学有序。

旧式学堂以程朱理学为内核,让莘莘学子“养成贤才”。这些学堂里也不乏佼佼者,比如重庆家喻户晓的邹容,他便习过四书五经,后成为先进重庆青年的代表,探索救国救民的真理,写下不朽宏文《革命军》。新式学堂则在课程设置上有很大区别,用外语、历史、数学等取代四书五经和八股制帖,公开承认西学的作用,打破封建文化在重庆一统天下的局面。川东兵备道黎庶昌在重庆创办第一所新式学堂——“洋务学堂”。民国《巴县志》记载:“其课程于国文外,增设科学,而以英语、数学为主科。在四川未废科举以前,此为官立学校之始。”

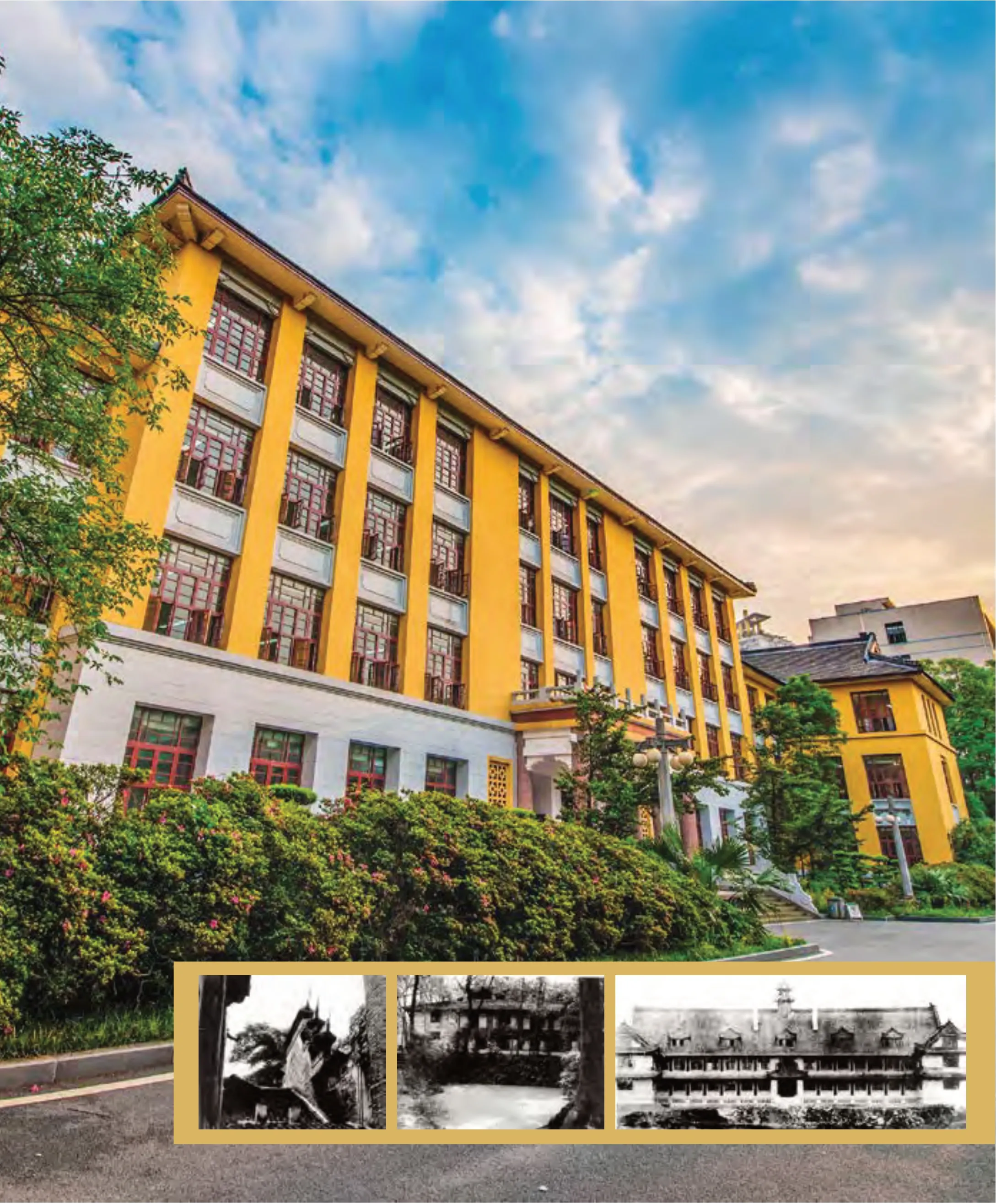

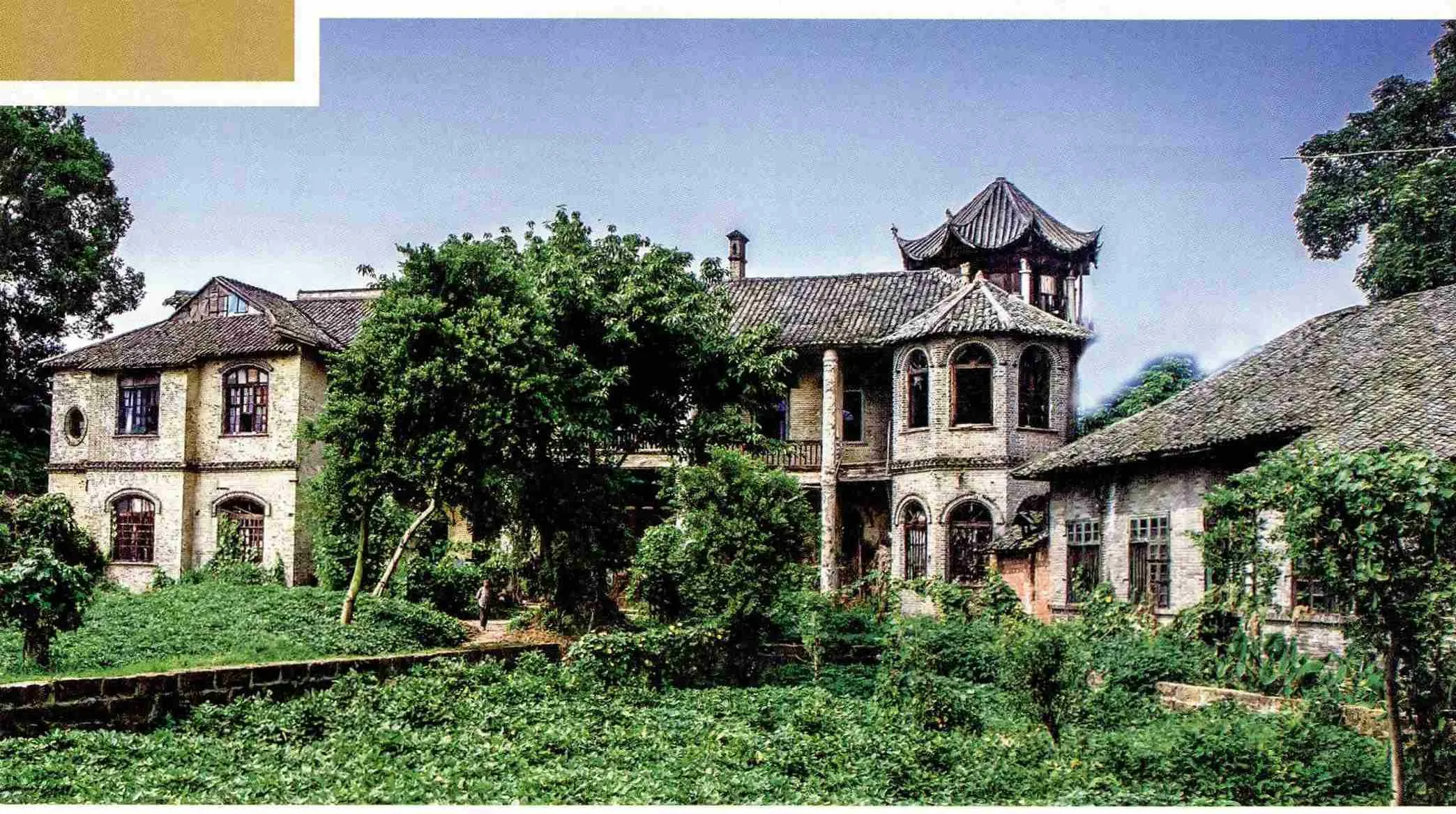

左右页图:虽然局势动乱,但重庆从未停止过对教育的探索与追求。尤其民国时期各大书院、普通学堂、专科学校、女子学校等纷纷致力于办学,培养人才,对后世影响深远。

1901年,清廷下令全国从次年改革科举考试制度。根据光绪圣旨,各省城书院均改设为大学堂,各府及直隶州改中学堂,各州县改小学堂。重庆士绅热心树人育才者,积极筹措经费、购买校产、推选学董、调查生源。随之,官立和私立初小、高小、普通中学堂、师范学堂、专科学堂、女子学校等学校体系陆续增多。

现在,重庆保存得最为完美的书院要数江津聚奎书院(今聚奎中学),它比北京清华学堂建造还早,最初是“聚奎义塾”,达140多年之久。前大门楹联“知国家大事尚可为也,得天下英才而教育之”和夫子堂楹联“是英雄铸造之地,为山川灵秀所钟”皆显豪气。另外,重庆七中也是从渝州书院、东川书院、重庆府中学堂……几番转变而来,有250多年历史。1911年杨沧白、张培爵等在其任职时发动重庆起义,该校是同盟会重庆支部所在地、重庆起义的地下指挥所。时人称之“革命胚胎之地,系原元气所存”。20世纪初重庆巴县中学(今重庆实验中学)、重庆11中、私立达育学校(今渝中区第二实验小学)也纷纷建起。

战火硝烟中作为全国教育中心的重庆

1919年五四爱国运动爆发,重庆开办的留法勤工俭学预备学校更输送了邓小平、聂荣臻等去欧洲接受马克思主义思想洗礼。江北县立中学(今江北中学)因国运所系,大力宣扬“民主与科学、爱国与进步”,写下了一页页悲壮的历史,点燃川东地区反帝爱国运动第一把火。尽管战乱连连,但重庆教育弦歌不断。

1929年来渝的川东籍教授联合工商界人士组建重庆大学,这是重庆第一所高校,刘湘担任首任校长。四川省立教育学院(重庆第28中学内)也在炮火中诞生,大力培养英才。1937年卢沟桥事变爆发后,我国最早的私立大学——天津南开遭战争摧残,随后北大、清华也在劫难逃。三校在日军步步威逼下搬迁入滇,组建国立西南联合大学。在这所“民主堡垒”内大批南渡的知识分子坚持求知、著述,向国家输送了众多精英,联大精神也辐射到全国。张伯苓、蒋梦麟、梅贻琦三位校长担任校务委员会主席,前两位老教育家为支持校长负责制一元化领导,公推年轻的梅贻琦主持校务,退居二线的两位老校长则把重庆作为阵地,向当时已迁来重庆的国民政府教育部谋求对西南联大的实力支持。

张伯苓在重庆期间选址沙坪坝,建南渝中学(今重庆三中),这可谓第一所在后方以长期抗战为信念重建的学校。因曾亲眼目睹甲午战场威海卫由战胜国日本移交给英国的场面,眼睁睁看着国帜三易,张校长悲愤填胸:“念国家积弱至此,苟不自强,奚以图存?而自强之道端在教育。”他呐喊“国不亡,有我。”众多从平津辗转来渝的优秀教师学者汇集沙坪坝津南村,这里上演了全国轰轰烈烈的教育运动:张伯苓亲自上场表演话剧,曹禺也来校指导;体育强身健体,南开规定每天下午三点半,每个学生必须到操场参加球队,以实现全面发展。

左页图:战火连天的时代,重庆却建立起重庆大学、一三八中等学校。众多的战时学校使得重庆一时间犹如全国教育中心,张伯苓等教育家的风采以及中央大学等旧址,今天依然被人们津津乐道。

右页图:众多教育家在重庆留下了遗迹,无论是他们曾经挥毫泼墨的情怀,还是其教育精神,都令人感叹不已。

南京危在旦夕之际,民国时期中国最高学府——国立中央大学接到内迁的指令。在迁校重庆的计划取得四川省政府和重庆大学的支持后,校长罗家伦在教授会上提出迁校重庆的方案。1937年9月,教育部“准迁重庆”的批复下达,学校教职工于10月上旬开始迁徙,搬迁工作得到了爱国实业家卢作孚的大力支持,最后一批学生11月中旬到达重庆。直到1945年中央大学复员委员会成立,一万多名师生才分八批陆续返回南京。今在沙坪坝仍能见到其旧址。

不仅内迁入渝的学校,重庆本土成立的学校也不少。重庆市立中学就于此时段创办,它起源于渝州市立公办中学,后从重庆石灰市迁址沙坪坝刘家院,成为重庆当时唯一一所初高中皆俱备的市立公办完全中学。1946年,政府为收留各校留渝而无家可归的战区学生,在小龙坎、三洞等地建立重庆市立第二中学,并将原重庆市立中学更名为“重庆市立第一中学”。全校广大师生还高举“四·二一”火炬,成为重庆爱国学生运动的一面旗帜。后来重庆市立一中和二中合并发展为重庆市第一中学,其理念“学校的一切为学生的发展而存在”备受社会认可。

1938年开明绅士杨若愚创办重庆市私立树人学校,初期只有小学,1940年春起开办初中,八年后增设高中,然后中小学分开。《重庆教育志》显示,解放前中共沙磁区委机关就设在该校内部,它是重庆地下党的重要活动中心。直到重庆市人民政府接管改为公办学校,它更名为“重庆市第八中学”。不断发展的八中是重庆唯一连续数年荣获重庆市高中教学质量特别优秀奖的学校。

同期,卢作孚在北碚创立了兼善中学,以“穷则独善其身,达则兼善天下”为办学宗旨,在日机狂轰滥炸的夹缝中努力求生存。以及重庆清华中学、育才中学、巴蜀小学等战时学校无一不浸润着社会,它们既是人们追求进步的需要,同时又作为革命基地而存在,一时间大有教育救国之势。这也使得抗战大后方——重庆不只是政治中心,更犹如教育中心,为从北平、天津等地转入重庆的知识分子实现治学理想提供了沃土。

新时代新教育巴蜀小学的如烟往事

新中国成立前夕,《中国人民政治协商会议共同纲领》关于文化教育政策指出,新中国教育的性质是民族的、科学的、大众的,教育要从为少数人的服务转向为广大劳动人民服务。教育的范围扩大,学校陆续增多。

重庆人民小学便建于该时期,它本是晋冀鲁豫军区干部子弟校,随刘邓大军南下落户重庆。邓小平的夫人卓琳任首任校长,贺龙任首任董事长。琅琅书声寄托着元帅将军们的理想,学校还将“艰苦奋斗、自力更生”的延安精神发展为让学生做学习、生活的主人。1951年,在老一辈革命家支持下,时任重庆教育局局长、邓小平胞弟邓垦运筹创立“重庆市实验小学”,揭教育新篇章。不久渝中区实验幼儿园也建起,这是新中国成立以来教育部首批新办的幼儿园之一。这期间较典型的学校还有重庆一外,它是全国首批创办的八所外国语学校之一,由周恩来亲自倡导建立,以“外语优势、文理兼备、多元文化、国际接轨”的特色令人称道。

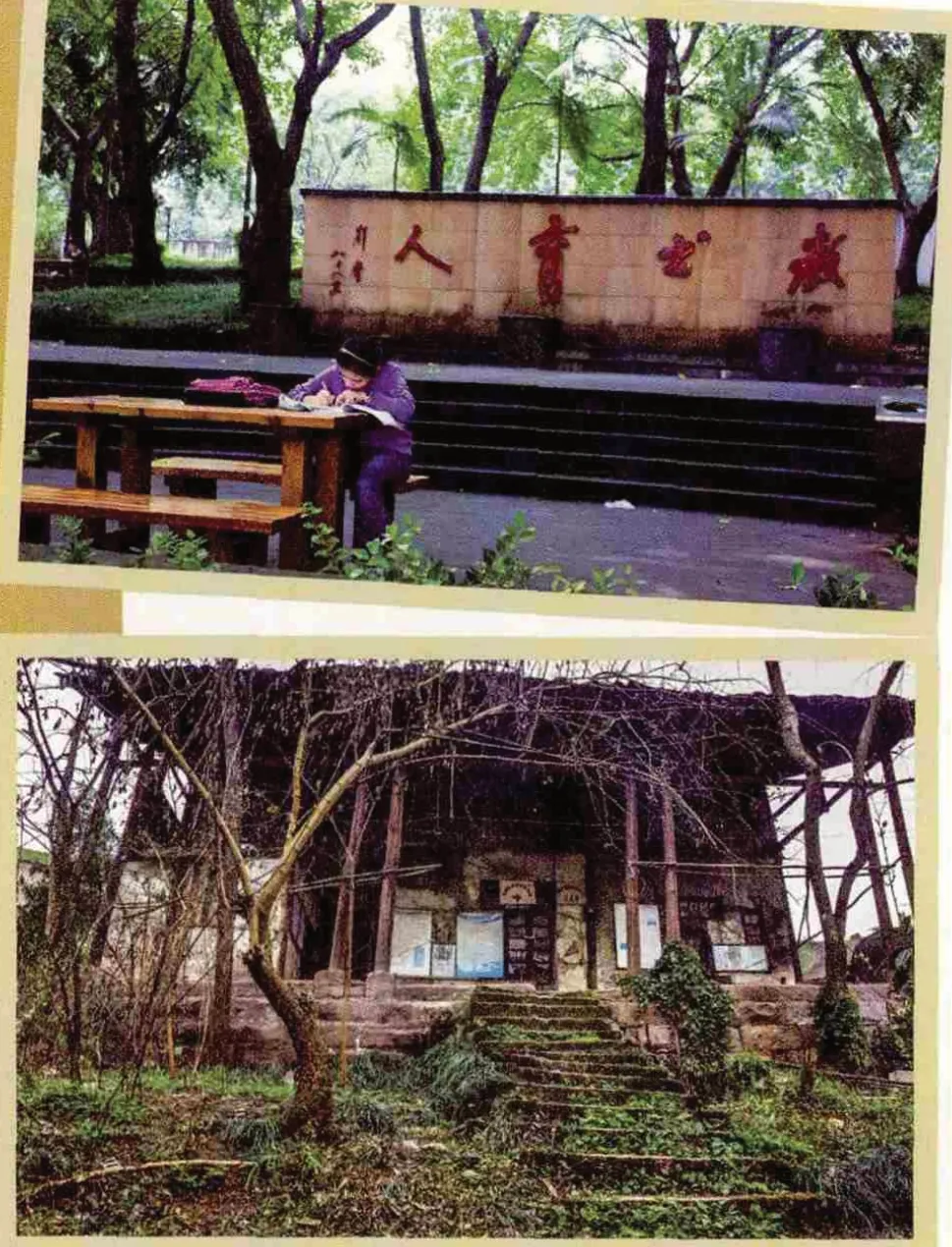

左页图:老旧校园宿舍、校园长廊风貌,以及巴蜀小学校园风光,让人对教育家、实业家门的高瞻远瞩心生敬佩。

右页图:建国后,随着一系列政策的出台,教育焕发不同面貌。重庆清华中学、重庆七中、人民小学、人和街小学等重点中小学备受关注。

建国后全国大扫盲运动发动识字的人教不识字的人,学校教员和部分学生(尤其高小以上)都加入到扫盲教师队伍里。到1958年中央提出“党的教育工作方针,是教育为无产阶级的政治服务,教育与生产劳动相结合”,导致学生参加劳动生产的时间较多。随之十年动乱破坏了正常的学校教育,大增基础教育,取消职业中学,大学停招,这提升了初中及高中普通中学学额,但以前的很多发展成果被否定,幸存的学校里孩子们只能唱样板戏,丧失学习乐趣。虽然形势如此,但五六年代重庆还是迎来了重庆师范大学、重庆医科大学、重庆邮电大学一批高校。

1977年,中断了十年的中国高考制度得以恢复,以重庆大学为首的高校大力调整人文、经济、管理、教育、艺术等学科专业,促进多学科协调发展,重新恢复教育部直属全国重点综合大学等身份。不少青年如饥似渴地学习,非常珍惜来之不易的机会。渝中区第二实验小学这类学校也恢复为区级重点校,呈现出一番新面貌。次年十一届三中全会拨乱反正,作出改革开放的重大决策,为教育的发展提供了新契机,同时为减轻中小学学生的学业负担,我国开始实行素质教育。一系列政策的出台既弥补了动乱中的创伤,又从不同维度规范了教育。《中国教育改革和发展纲要》更明确指出,中小学要由应试教育转向全面提高国民素质的轨道。

社会对加大教育投入的呼声越来越高,但政府可支配财政有限,如何全面改善学校办学条件、提高办学质量成了棘手的问题。于是从辖区的学校里先指定一批学校重点扶持,资金、师资等资源优先投放到这类学校,这样财力人力物力向少数学校倾斜,它们师资、设施等优化,重点中小学由此而生。重庆直辖后授予了众多重点中小学,比如重庆实验中学、重庆清华中学、重庆七中、重庆十一中、重庆十八中和声名在外的重庆一三八中等,以及重庆人民小学、重庆人和街小学、巴蜀小学……

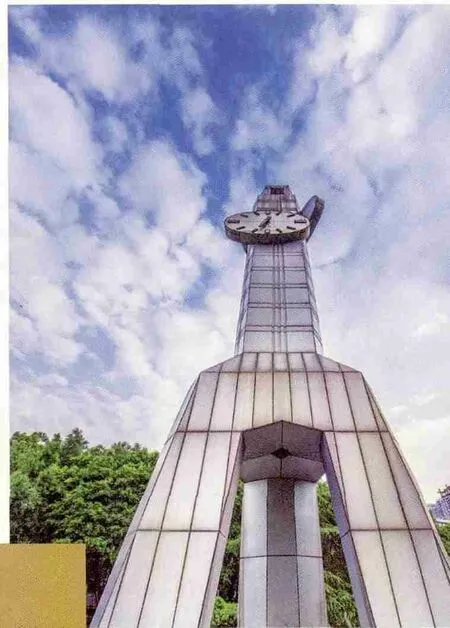

上下页图:当下大中小学愈发蓬勃发展,教育方式、教育理念等也不断变化。中国金茂带来的成长地产是教育的一种创新,为重庆注入新的力量。

在林立的重点中小学校中,巴蜀小学无疑是一颗耀眼之星,秉承“趋合时代,适应潮流;发扬文化,扶植思想”,率先展开四轮16年“创造教育的科研实验”。它也曾肩负“战时学校”的任务,从建立至今获得各项荣誉,颇为不易。当年创办人王缵绪深感四川教育离梦想太远,于是游学欧洲,归国后在张家花园建巴蜀学校。建校之初,王缵绪倍感缺乏杜威、胡适的教育思想,与卢作孚交流后将周勖成、孙白才接来巴蜀,他们在促膝深谈中达成教育理念一致,由周勖成任校长全权负责学校教育,孙白才为主任,王董事长决不多加干涉。并通过《新蜀报》向社会发表办学总方针――《重庆市私立巴蜀小学宣言》,学校于1933年正式办起。

1936年教育部下发《关于改进四川教育工作的意见》,关于小学方面指出“应令重庆私立巴蜀小学,领导川省小学改进初等教育。”重庆解放前后,大批南下干部来到重庆。为解决随军子弟的教育问题,中共西南局多方考察,后选定巴蜀学校为干部子弟校。1950年,西南军政委员会指派刘西林接管巴蜀学校,学校由私立变为公立。邓小平指示:只许办好。巴蜀学校愈发长足发展,90年代被重庆市教育局复收为直属小学。它推行“设计教学法”、“各科中心教学法”等新方法,围绕“团队”和“课程,紧扣理念“落根”,实现行动“转化”。长期以来不断深化素质教育,追求有境界的幸福教育。

21世纪的教育革命揭秘中国金茂的成长教育

中国改革开放带来了城市的飞速发展。进入21世纪后,随着现代社会的不断发展变迁,人民生活水平的日益提高,城市人口的急剧增长,对教育自然提出了新的要求。在传统意义的教育基础上,现代教育更关注孩子的成长特点,以孩子的成长为根本,一切教育行为须符合孩子的成长规律。

所以,一个良好的成长环境便成了现代教育的重中之重。这种新型教育需求催生了“学区房”的兴盛。越来越多的家长想要孩子赢在起跑线上,在学校附近购买房产居住,有利于管理孩子的学习、生活,孩子也能从小接受人文环境的熏陶。随后,地产商纷纷与名校资源联姻,“学区房”的概念扩大到拥有名校就读指标的教育地产。

作为拥有11年14城25名校教育地产开发经验的央企巨子,中国金茂地产在传统的教育地产概念上开启了全新的思考,在重庆首次提出了包含六大体系、28大标准的“成长地产”概念。2015年8月31日,中国金茂成长地产理念的旗舰启航——金茂国际生态新城正式亮相重庆两江新区。

在这里,中国金茂想要勾勒出的是一幅优美的成长画卷——在金茂国际生态新城当中,楼下即是课堂,孩子从小享受最优质的名校教育,在原汁原味的蒙特梭利双语教育下茁壮成长,紧接着重庆市渝北巴蜀小学、重庆八中等名校已经为孩子的未来做着充分准备;文化艺术中心、图书馆、仙桃数据谷等人文机构云集家门前,让孩子们充分接受人文氛围的熏陶;儿童主题趣味广场、百米儿童画廊区、专属成长联盟等不但丰富了孩子们的课外生活,提升了孩子们的想象力与创造力,还最大化地实现了空间关爱。再加上服务的星级标准,实行物业管家式接送、智能监护等定制式服务为父母省心,给孩子全方位呵护。

我们有理由相信,这不仅是重庆最值得期待的深度教育宜居大城,更是一种与时俱进的教育成长模式,是新时代背景下对孩子成长教育的进一步探索。

正如一位地产评论家所说:山城重庆,以自己的方式,代表着中国城市的百年教育之梦;而中国金茂,以央企的责任,开启了中国成长地产的素质提升之旅。