元代科举的四等人制和地域差异

吴志坚

元代科举的四等人制和地域差异

吴志坚

元代科举分左右榜,蒙古、色目、汉人、南人四等人分卷录取。其乡试录取名额的地域分配有三个特点,一首都地区解额特高,二优待北方而平衡南北,三适当照顾其他地区。第一个特点始自唐代,第二个特点始自宋代“西北五路之法”,明清南、北、中卷制继承了这三个特点。

元代科举 地域分布

一、四等人制与地域分布特征

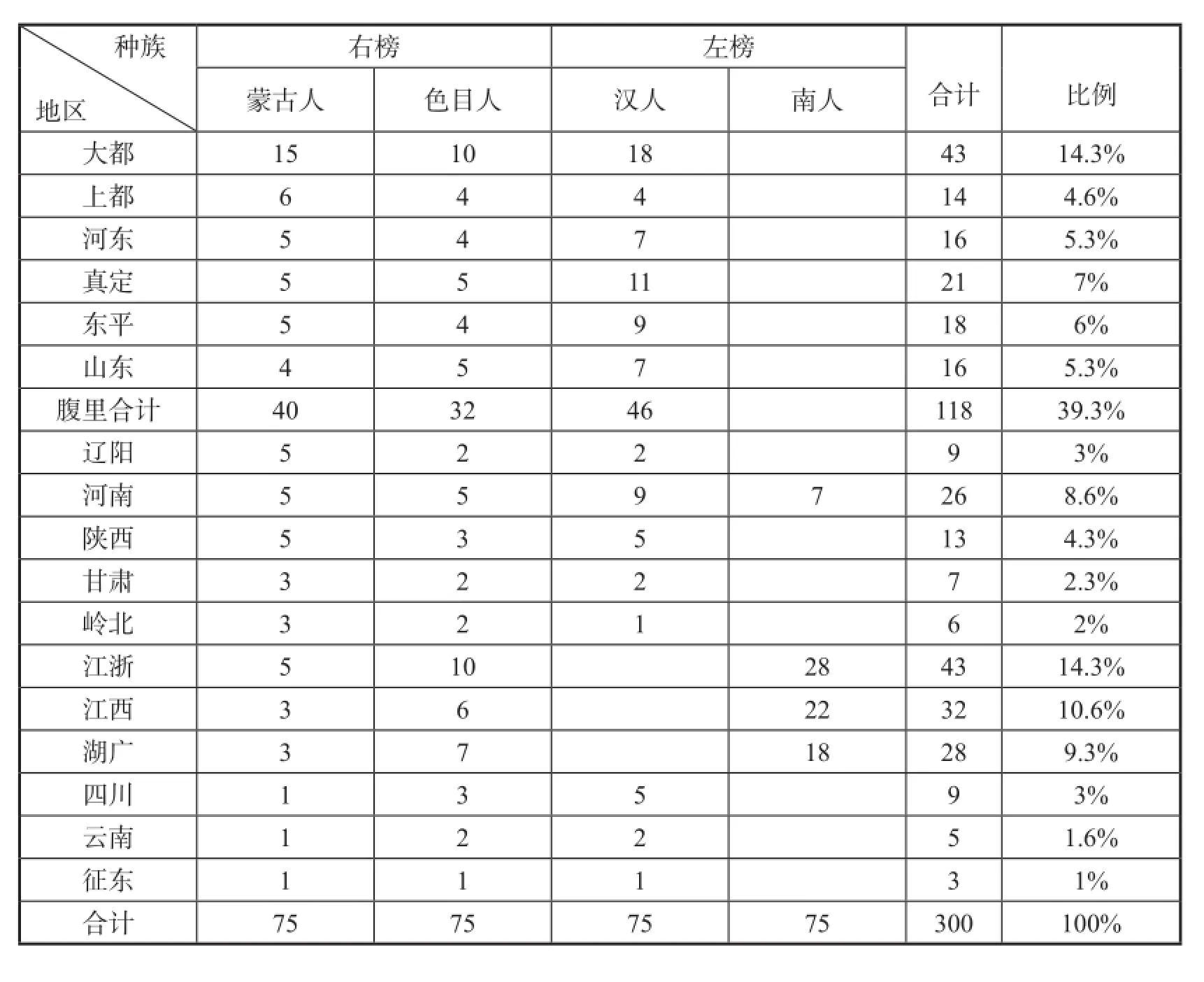

元代科举分左右榜,四等人分卷录取,规定四等人各选75人,共300人参加会试,并将参加会试的名额在十七个考场分配。兹根据中书省规定的“科举程序”,将四等人会试名额在各地区间分配情况制表如下:

种族地区右榜 左榜合计 比例蒙古人 色目人 汉人 南人大都 15 10 18 43 14.3%上都 6 4 4 14 4.6%河东 5 4 7 16 5.3%真定 5 5 11 21 7%东平 5 4 9 18 6%山东 4 5 7 16 5.3%腹里合计 40 32 46 118 39.3%辽阳 5 2 2 9 3%河南 5 5 9 7 26 8.6%陕西 5 3 5 13 4.3%甘肃 3 2 2 7 2.3%岭北 3 2 1 6 2%江浙 5 10 28 43 14.3%江西 3 6 22 32 10.6%湖广 3 7 18 28 9.3%四川 1 3 5 9 3%云南 1 2 2 5 1.6%征东 1 1 1 3 1%合计 75 75 75 75 300 100%

上表所列是四等人参加会试名额的地域分布。需要进一步说明的是,元代科举虽分左右两榜,但阅卷录取仍分四卷,乡试、省试都是如此。参加省试的解额按照地域分配,但省试取人则不再有地域的配额。另外,在科举初期,国子监并没有单独的解额,所以监生须回原籍应试。到后期,国子监获得单独的解额,且数额颇多。省试取人和国子监的情况在上表中得不到反映。

从表中看,四等人名额各为75人,表面上似乎一视同仁,但考虑到四等人中南人人口最多,应试举子数量也最多,这样的分配方案显然对南人不利,而对应试人数较少的蒙古人、色目人有利。加上右榜无须考难度较大的经义和古赋①至正复科后,右榜也开始考经义,考试难度有所增加。,这种优待和歧视就更为明显。从这个角度说,左右榜、四等人分卷制体现了元代科举的民族歧视和压迫②蒙古人用人重视“根脚”,“大根脚”出身是权力核心层的来源。科举是官员重要来源,但既不是主要来源,更不是进入权力核心的凭藉。科举能为有好根脚的蒙古人、色目人的仕途增色,但其主要依靠的仍然是“根脚”。从元代政治文化以及入仕途径看,蒙古、色目贵族入仕并不需要科举,而科举则需要他们增加成色。从这个角度看,设置右榜进士也是为科举增价。。这与元代政治生活的其他方面是一致的。

不过,四等人制同时也体现出科举的地域分布差异。从上表可知,四等人中右榜蒙古、色目人并不按照祖籍,而是在居住地参加科举考试。所以乡试十七个考场中,都有蒙古、色目人的员额,这与汉人、南人乡试不同考场的情况是不同的。两类举子地域分配略有差异:蒙古人在两都地区员额较多;而色目人在江南三省员额较多。但总体而言,蒙古、色目举子在乡试中的地域分布上不仅符合会试参试员额的总体特征,而且在会试和殿试中继续强化这些特征。故本文未将右榜举子单独列出分析。至于四等人中的汉人、南人则基本是基于地域、政治而非种族的划分。因此,除种族之外,我们也可以从地域分布的角度来考察元代科举制度的特征。从上表分析,元代乡试解额地域分配有以下三个特点:

一、 首都地区解额特高,大都共43个名额,占14.3%;上都也有14个名额,占4.6%。两都合计57个名额,共占18.9%。如果把后期国子监120个解额也考虑进去,那么,这个比例还要大幅度上升③如果考虑元代基本杜绝外路举子寄应首都的事实,则元代“内解”优势更为“货真价实”。。

二、 优待北方而平衡南北。这里的北方主要指腹里和河南行省。南方则指江南三省。北方腹里除上都、大都外,还有河东、真定、东平、山东四个考场。连同两都在内整个腹里省名额有118个,比例高达39.3%。如果除去两都名额,河东等考场也有71个名额,占23.6%。河南26个名额,占8.6%。除两都后的腹里加上河南行省,共97个名额,占32.2%。

南方三省名额共103个名额,占34.3%。南三省的绝对名额和所占比例与除两都外的北方相当而略多。

三、 适当照顾其他地区。这些地区建制为行省,有好几个行省是元代方才纳入版图,设置行省,如岭北、云南等。这些地区的儒家文化相对落后,考生自然不多,但也设置考场,给予一定的名额。

如果我们将这些特点置于历史长河中比较,就会发现,它们自有其历史渊源,又在很

大程度上被后世继承。

二、“内解”的优势

我们首先讨论首都地区解额独高的问题。首都取解主要有国子监和都城所在地方官府,旧称“内解”,在外路分所解称“外解”①唐、宋有此称呼,元代则未见。。先看唐代的情形。《唐摭言》卷一《会昌五年举格节文》讲到国子监和地方各州解额,规定位于首都的国子监每年解额明经、进士共400人,而后依次分为四等,列于第二等的同、华、河中等州进士、明经解额80人,而最后一等金汝、盐丰等州只有18人②[五代]王定保撰,姜汉椿校注《唐摭言校注》卷一《会昌五年举格节文》,上海社会科学院出版社,2003年。。国子监监生有严格身份要求,国子监解额多体现出唐代贵族政治的特征。不过,随着庶民出身的举子越来越多,并逐渐占据重要的政治地位,国子监的解额也相对减少,呈现出式微之势。故天宝以后京兆府在解试中的地位上升,举子取解以“京兆为荣美”③[唐]柳宗元《柳河东集》卷二十三《送辛生下第序略》,四部备要本。。无论国子监、京兆府前后变化如何,首都地区的解额是最高的。

事实上,京兆府和国子监的有利地位尚不止于此。京兆府贡士不仅解额多,会试取中的机会也最大,常常占及第进士的一半。唐人谓:“京兆尹岁贡秀才,常与百郡相抗。”即指此而言。京兆解元如果未被省试录取,会被认为是怪事。京兆府可以移文责问④同上。。

“其实将石头雕成孔明灯,还不算难,难的是,他们在牡丹花的不同花瓣间,都凿出了暗道,暗道里藏下由万花谷里采摘来的花瓣,这样随着热气的萦绕,不同的暗道发出不同的声响,落下不同的花瓣,至于声音如何混杂在一起,发出不同的声调,花瓣又如何调和,产生不同的气味,这个就不是我能想出来的了。”

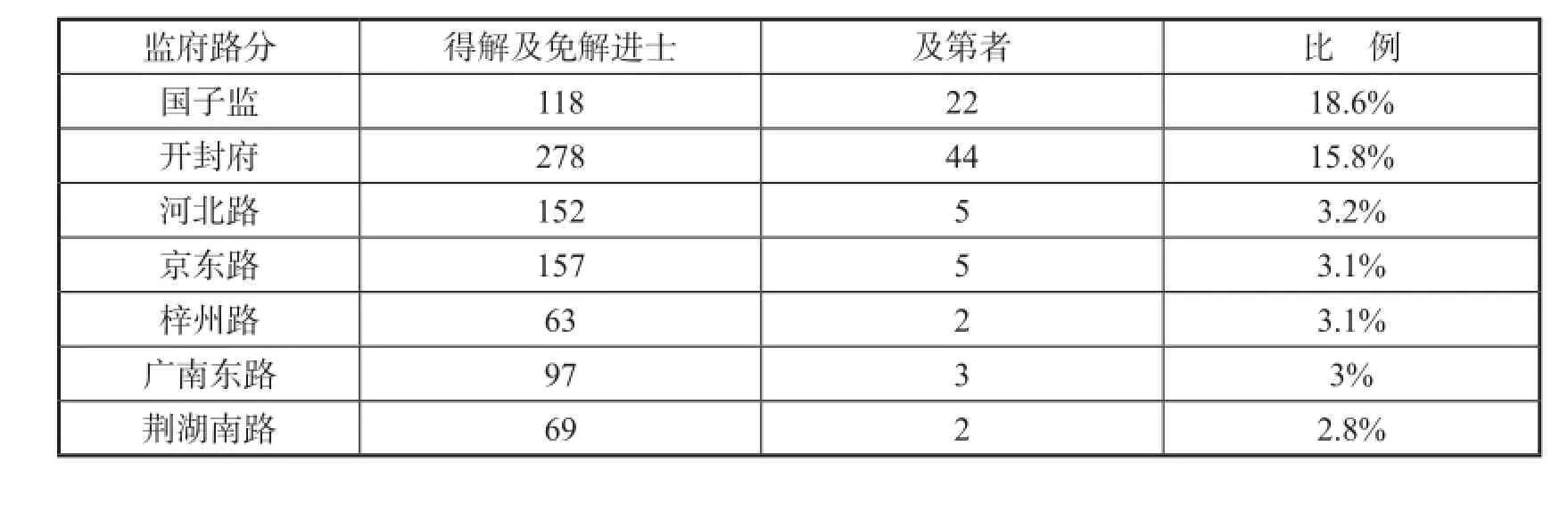

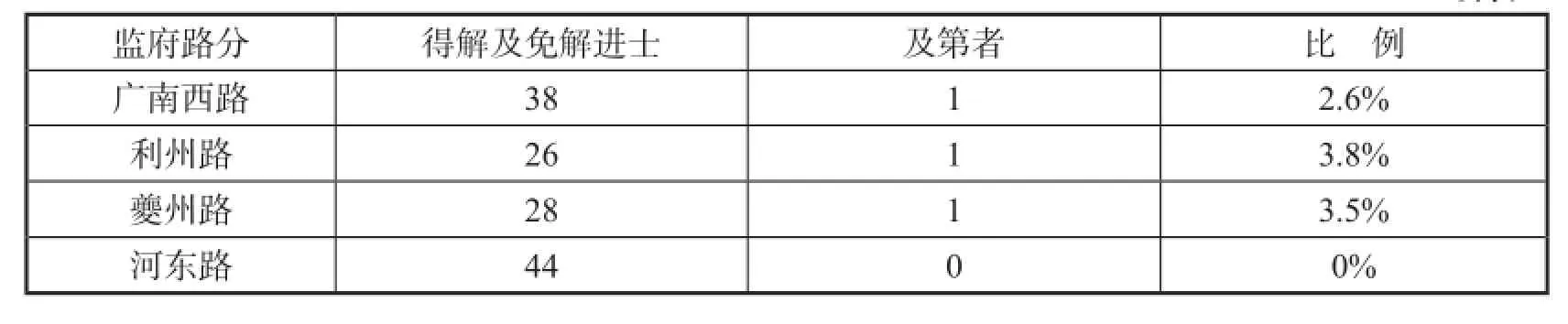

这是唐代的情况,宋代又是如何呢?英宗治平元年(1064),时任知谏院的司马光上《贡院乞逐路取人状》,罗列了嘉祐三年(1058)、嘉祐五年(1060)、嘉祐七年(1062)三年监府各路分参加省试人员数量、及第数量,以及二者的比例⑤[宋]司马光《温国文正司马公文集》卷三十《贡院乞逐路取人状》,四部丛刊初编本。。这些数字客观地反映了宋代科举地区差异的一般情况。三年情况基本一致,这里取嘉祐三年数据制成下表⑥[宋]司马光《温国文正司马公文集》卷三十《贡院乞逐路取人状》:嘉祐三年,国子监得解及?免解进士共一百一十八人,及第者二十二人,约五人中取一人;开封府得解及免解进士共二百七十八人,及第者四十四人,约六人中取一人;河北路得解及免解进士共一百五十二人,及第者五人,约三十人中取一人;京东路得解及免解进士共一百五十七人,及第者五人,梓州路得解及免解进士共六十三人,及第者二人,并约三十一人中取一人;广南东路得解及免解进士共九十七人,及第者三人,约三十二人中取一人;荆湖南路得解及免解进士共六十九人,及第者二人,约三十四人中取一人;广南西路得解及免解进士共三十八人,利州路得解及免解进士共三十六人,夔州路得解及免解进士共二十八人,及第者各只一人;河东路得解及免解进士共四十四人,全无人及第。:

监府路分 得解及免解进士 及第者 比 例国子监 118 22 18.6%开封府 278 44 15.8%河北路 152 5 3.2%京东路 157 5 3.1%梓州路 63 2 3.1%广南东路 97 3 3%荆湖南路 69 2 2.8%

(续表)

从表中可见,宋代内解解额与其他路分之间的差别虽不如唐代那样悬殊,但优势仍很明显。而国子监、开封府更重要的优势还在于其录取比例远远超过外解,以至于“毎次科场及第进士大率皆是国子监、开封府解送之人”①[宋]司马光《温国文正司马公文集》卷三十《贡院乞逐路取人状》。。

如果说唐代内解士子及第比例较高,是因为内解举子在京城从事行卷等活动较为方便,而主司又顾及国子监、京兆府地位声望,不能不有所倾斜的话;那么宋代实行糊名弥封制,考官根本不知举子来自何地,为什么内解举子及第比例也会大大超过外解呢?司马光对此分析道:

朝廷每次科场所差试官率皆两制三馆之人,其所好尚,即成风俗。在京举人追趋时好,易知体面,渊源渐染,文采自工。使僻远孤陋之人与之为敌,混同封弥,考较长短,势不侔矣②同上。。

这样看来,内解的优势地位唐代已经确定,宋代沿袭不衰,形成一个延续时间很长的传统。元代大都解额与江浙行省并列第一,会试取人时也如同乡试一般四等人均分,各取25名,在保证种族优势的同时,也起到了保证内解优势的实际效果③元代禁止寄应,初期两都地区发解者基本无冒贯南人。后国子监也有解额,但冒监员额不多。因此,元代“内解”士人基本杜绝外路冒贯。这个因素亦须考虑。。这种优势,在明、清两代继续保持,明代南、北二直隶解额也是最高的。

三、“调停南北之术”

中国历史上的南北差异一直是一个大问题。大致而言,中唐以前,中原社会经济文化较为先进;中唐以降,南方发展,逐渐超过北方。体现在科举上,中唐以后,开始有福建、江西、荆南,甚至容桂士子及第。到宋代,南方进一步发展,并形成“好文”的地域特色,逐渐在进士科的角逐中占据优势。在南方许多地区,形成延绵数百年的科第传统。而北方因经济中心的南移,又不断受到北方游牧民族侵袭,逐渐形成质朴尚武的风气,科场以明经为主。与唐代相比,五代科场新动向是明经数量增加④参见马端临《文献通考》卷三一《选举考》四,中华书局,1986年。。宋朝基本统一全国后,这种科举的南北差异进一步凸现出来。对此,欧阳修说:

天下至广,四方风俗异宜,而人性各有利钝。东南之俗好文,故进士多,而经学

少。西北之人尚质,故进士少,而经学多。所以科场取士,东南多取进士,西北多取经学者,各因其材性所长,而各随其多少取之。今以进士、经学合而较之则其数均①[宋]欧阳修《欧阳文忠公文集》卷一一三《论逐路取人札子》,四部丛刊初编本。。

对于欧阳修所说的情况,范纯仁也有一段话,可以互相参看:“进士举业,文赋唯闽、蜀、江、浙之人所长,至南省则与西北之人一处糊名通考,故西北之人得进者少。”②[宋]范纯仁《范忠宣集》奏议卷上《奏设特举之科分路考校取人》,宋集珍本从刊本,线装书局,2004年。范纯仁主张优待西北人,所以强调东南人和西北人进士科的悬殊。欧阳修是江西人,他的这番话是为反对司马光等人主张会试“诸路取士”而发的,所以强调南北方“以进士、经学合而较之则其数均”。在宋代,类似这样的议论是很多的。

在变法前,进士科取人东南人多,西北人少已经引起很大的争议;熙宁变法更断绝了西北人明经的出路。这就不能不别想它法以求平衡。这个方法就是“五路之法”。王明清《挥麈录》曰:

国初每岁发榜,取士极少。如安徳裕作魁日,九人而已。盖天下未混一也。至太宗朝寖多,所得率江南之秀。其后又别立分数考校五路举子,以北人拙于词令,故优取。熙宁三年廷试,罢三题,专以策取士,非杂犯不复黜。然五路举人尤为疏略。黄道夫榜传胪至第四甲党镈卷子,神宗笑曰:“此人何由过省?”知举舒信道对以五路人用分数取末名过省。上命降作第五甲末。自后人益以广,宣和七年沈元用榜,正奏名殿试至八百五人。盖燕云免省者既众,天下赴南宫试者万人,前后无踰此岁之盛。⑤[宋]王明清《挥麈录》前录卷三,中华书局,1961年。

王氏这则记载意在说明北宋科举取士渐广的重要原因之一在于五路法取人之法,因此对整个北宋五路之法的实行情况有完整而具体的记载。从中可见,熙宁三年(1070)省试,五路人已经有专门名额。此后五路人省试“别有分数”的做法不仅得以保留,还有扩大的趋势,以至于省试取人越来越多。这条记载有许多模糊之处,没有明白指出五路之法确立时间。但王氏特意提出熙宁三年的廷试,暗示着五路法与熙宁变法的联系。王安石提出改革科举时间在熙宁二年(1069),次年殿试废除辞、赋、论三题即受此影响,此时五路举子已有专门的录取“分数”。熙宁四年(1071),科举改革正式出台,更是充分考虑到西北五路的情况,制定特殊政策:

取诸科解名十分之三增进士额,诸科如许用旧业一试后,非尝应诸科人毋得创以诸科求试。其京东、西,陕西,河北,河东五路之创试进士者,及府监他路之舍诸科而为进士者,乃得用所增之额以试,皆别为一号考取。盖欲优其业,使不至外侵,则常向慕改业也。①[元]马端临《文献通考》卷三一《选举考》四。

这就是说,将诸科名额的百分之三十增加在进士科的名额内,专门用于录取西北五路以及其他“舍诸科而为进士者”。诸科名额究竟有多少待考,但数量超过进士是肯定的。因此,百分之三十是一个不小的数额。

熙宁五路之法最初可能是作为一个暂时的过渡之策。哲宗上台后,科举政策又有新变化,诗赋重新成为进士科的考试内容,举子须兼试诗赋、经义。这对于考经义都需照顾的五路举子来说,不啻雪上加霜。但既然已有照顾先例,那么继续“照顾”,并固定下来成为“成例”也就顺理成章了。苏轼在元祐四年(1089)十月上奏说:

惟河北、河东进士初改声律恐未甚工,然其经义文词亦自比他路为拙,非独诗赋也。朝廷于五路进士自许礼部贡院分数取人,必无偏遗一路士人之理②[宋]苏轼著,傅成、穆俦校点《东坡全集》卷五六《乞诗赋经义各以分数取人将来只许诗赋兼经状》,上海古籍出版社,2005年。。

奏状中说“初改声律”就是指进士兼试诗赋经义的元祐法而言。此时“五路进士自许礼部贡院分数取人”已经成为定制。吕祖谦说:“自哲庙以后,立齐鲁河朔五路之制,凡是北人皆别考,然后取人。南北始均。”③[元]马端临《文献通考》卷三二《选举考》五,中华书局,1986年。指的就是哲宗五路法成为定制以后的情况。

北宋亡后,南宋虽丧失五路之地,但五路之法并未完全废止。乾道七年(1171)虞允文请辛巳(绍兴三十一年,1161)以来归正人依仿祖宗陕西、河北赴南省试别立号取人。得到孝宗的同意④同上。。这时的五路之法用来优待“归正人”。

总而言之,宋代东南士人擅长文章,西北士人拙于词令的现象由来已久。为照顾北方,宋代科举自熙宁后实行“五路之法”,凡西北五路举子参加省试都“别立一号”,不与南方举子相混;录取时“别有分数”,有相当数量的固定名额。

“五路法”与元代汉人、南人分卷制度内容基本相同。如果说元代右榜进士是受金朝策论进士启发的话;那么,分卷制度,尤其汉人、南人分卷则显然是沿袭宋代五路法。元代科举制度无疑有种族压迫的用意,但也有传统上平衡南北的意味。过去我们对前者强调较多,而忽略了后者。这既不全面,也不够公平⑤金代重视文治,科第文章兴盛。原北宋西北五路入金后,其区域文化水平大大超过北宋时期。尤其贞祐南渡后,虽然国势渐蹙,但河南、陕西、山东等地区文化又有长足发展。金亡后,蒙宋对峙,河南成为前线,地位顿衰。士人北渡,山东、河北、河东则保留金代文献遗绪。元代是在金代和大蒙古国时期北方的基础上,而非在北宋的基础上考虑科举政策的区域平衡的。考虑到这一点,左榜乡试南北各取七十五人,会试各取二十五人的做法并不十分过分。。

因为南北方的这种地域文化差异由来已久,又长期延续,科举时平衡南北的做法也就具有很大的合理性,而被长期奉行。元亡后,明初凡事皆称“复唐、宋之旧”,其实不能不在元代制度基础上加以变通。科举也是如此,明代科制大致沿袭元代,而不是其所声称的宋代。但在取人的南北平衡上,由于四等人制失去存在的基础,南北平衡遂也失去制度保证,终于导致这个问题以前所未有的极端和血腥的方式暴露出来。《明史·选举志》:

洪武丁丑(三十年)考官刘三吾、白信蹈所取宋琮等五十二人,皆南士。三月廷试,擢陈为第一。帝怒所取之偏,命侍读张信等十二人覆阅,亦与焉。帝犹怒不已,悉诛信蹈及信、等,戍三吾于边。亲自阅卷,取任伯安等六十一人,六月,复廷试,以韩克忠为第一,皆北士也。①[清]张廷玉《明史》卷七〇《选举》二,中华书局标点本,1974年。

刘三吾是茶陵人,与欧阳玄同乡。《明史》本传称其为人坦荡,临大节不可夺②[清]张廷玉《明史》卷一三七《刘三吾传》,中华书局标点本,1974年。。他主持洪武丁丑(1397)会试所取皆为南人,无疑有南人善文的原因,但北人不取一人,的确过于极端,难怪授人以口实。朱元璋反其道而行之,推翻此次会试、廷试结果,亲自阅卷,全取北人,则走向另一个更不合理的极端。不仅如此,这位和尚出身的皇帝还大开杀戒,诛杀考官,原先的状元、省元也被连同被杀、被流放。如果说考官有过,那么考生何辜!

这个血淋淋的事例无疑为后来者留下极为深刻的印象。永乐年间虽然还是实行南北混试,但没有出现象洪武三十年那样的极端情况。明仁宗以后,科举制度逐步规范,南北平衡问题首先纳入考虑。洪熙元年(1425),杨士奇等定取士之额,“南人十六,北人十四”。宣徳、正统间,又分为南、北、中卷,“以百人为率,则南取五十五名,北取三十五名,中取十名” 。所谓中卷,即照顾到南北之外的其他地区。这其实是前文所总结元代科举地域分配的第三个特点。到景泰五年(1454),南、北、中卷形成定制:

南卷:应天及苏、松诸府,浙江,江西,福建,湖广,广东;北卷:顺天,山东,山西,河南,陕西;中卷:四川,广西,云南,贵州,及凤阳、庐州二府,滁、徐、和三州也。

如果考虑应天作为南京享有特权的因素,明代这个分配比例与元代大致接近。清代基本延续了明代的这个制度。从元亡,四等人制被废止,到明代南、北、中卷定制,期间经历了近一百年的历史③研究明代科举制度的学者都将南、北、中分卷制与刘三吾一案联系起来,这是正确的。但大部分人没有注意到它与元代科举四等人分卷制的关系。。

顾炎武批判明代南、北、中卷为“调停之术,而非造就之方”。他总结了自宋代“五路法”以来南北文化差距④不过顾炎武的总结跳过了金、元两代。,给人的感觉是南北在文章上差距越来越远,已经无法弥补,因此以文章取士,终究难免分卷调停。他认为真正的解决之道是仿效汉代“因地取才,而不限

以一科之法”,矛头直指科举制度本身①参见[明]顾炎武著,陈垣校注《日知录校注》卷一七《北卷》,安徽大学出版社,2007年,第951页。。此言虽然听似迂阔,但质之于今,尤觉“深有意焉”。

(本文作者为浙江省图书馆馆员)

The Regional Allocation of the First level Imperial Examination “Xiangshi” of theYuan Dynasty

Wu Zhijian, Zhejiang Library

During Yuan Dynasty there were three features of the regional allocation in Xiangshi(the first level of the imperal examinations). The first one was higher number of enrollment in the Yuan's capital;the secend one was to give preferential treatment to the Northen China for keeping balance between the north and the south; the third one was to consider the other regions properly.These featues came from Tang and Song Dynasty which were carried on in Ming and Qing Dynasty.

Yuan Dynasty; the ImperalExaminations; the Regional Allocation