初中地理分布图的读图与析图教学

廖宝华

(将乐县教师进修学校,福建 将乐 353300)

初中地理教材中的地图包括地理事物分布图、示意图、统计图、景观素描图及漫画等,其中地理事物分布图大致可以分为三类:地形图、区域划分图、专题事物分布图。在初中地图教学中,识读能力是基础,析图是培养学生地理思维能力的有效途径。分布图教学有效性的关键在于教学方法的有效性,在于如何引导学生建立读图程序和构建“析图”思维模式。

一、分布图“读图”教学的有效方法

一幅地理分布图为使其具有科学性、完整性,通常涵盖较多的知识内容,承载较多的地理信息,如“亚洲的地形”“世界1月平均气温的分布”等。对于此类地图教学,教师首先要立足于对学生识读地图能力的培养,着眼于读图教学是否有效。笔者认为把握以下“三个关键”能有效突破分布图教学的“瓶颈”,达到化繁为简、深入浅出的效果,同时还能提高学生学习的积极性和有效性。

(一)关键要教给学生读图的程序

读图教学是引导学生从图上获取各种地理信息(如地理位置与范围、地理事物分布与特征等),达到以图知地目的的过程。读图教学以读图顺序的把握为重,教学中教师要严格坚持按读图名——读地图“三要素”——读正图——读辅图的顺序进行读图教学。

1.图名与“三要素”是地图教学程序中不可或缺的组成。图名是一幅地图的主题和要点,引导学生先读图名能让学生排除干扰,明确功能,直奔主题。地图“三要素”是破解地图上地理事物信息的一把钥匙,引导学生熟记“三要素”有利于学生轻松获取图中信息。

2.正图“识读”教学的有效方法。正图教学过程中,教师要根据地图本身揭示的内容,采用不同的方法,把握好读图“序”的处理,避免“乱”相。

(1)按空间大小的顺序导读。该方法较常运用于地形图类教学,教师教学中可以从面、线、点三个层次引导学生观察地图。“面”包括两个方面:一是从总体上这幅地图反映的地理信息,如地形区、行政区域或地理事物分布等;二是图中涉及的块状“小面”,如显示的阴影部分、文字标注的地形区、经济区、自然带等。“线”包括分界线、山脉、河流、交通线及等值线等。“点”包括重要的城市、港口、矿产及其它标注、注记。

(2)按地理事物发生的时空顺序导读。反映地理事物空间分布特征的地图,如“世界年平均气温分布图”,可以采取由赤道向两极,分南北半球的方法阅读;我国山脉分布图,可以分几组走向,按由北到南,由东到西的顺序读图。对于表达地理事物随时空发生变化的地图,通常按地理事物发生的时间顺序阅读,如中国年降水量的分布,可以按雨带推移的过程进行导读。

(3)按地理事物内在因果关系导读。对于揭示地理事物内部联系的地理事物分布图,一般来说可以按此法教学。水系图一般遵循河流流向进行导读,如黄河、长江流域水系图;气候类型图可以按形成规律导学,如欧洲西部气候类型,可以结合西风带与距离海陆远近及地形进行引导教学。

3.充分利用辅图帮助学生理解。大多专题地图都配有辅图,辅图是用来讨论正题、帮助理解主图而提供的辅助性材料或图表,多为统计图、曲线图、示意图、景观图等。如人教版七年级地理下册图8.21欧洲西部的气候,图中配有两幅气温曲线与降水柱状图,有利于帮助解释温带海洋性气候的特点,教学中切不可忽视其分析与讲解。

(二)把握关键要点,化繁为简

地理事物分布图通常承载较多的地理事物与信息,这对于学生来说确有点纷乱繁杂、抓不住重点的感觉,更难做到迅速提取图中的有用信息。为此,教学中教师一要给学生充分的阅图时间(图看三遍其“义”自见);二要指导学生根据需要提取关键信息。教学中可以借鉴物理教学中实物电路图转化为等效电路的做法,恰如其分地利用“地理简图”将图化繁为简。地理简图通常取其神似,抓住关键要点,突出醒目。“简图”不仅能清晰揭示几个地理事物的分布规律和内在联系,更能引导学生迅速抓住有用信息。例如,我国西北部地区“三山夹两盆”的地形分析、我国铁路干线图阅读时,教师除了运用好挂图和地图册之外,都可用简笔画构略出基本图形,配合正图讲解。

(三)关键在于学生体验

读图技能必须在经常的体验和操作中形成。教学中,教师除了引导学生掌握读图的方法外,更要让学生动手“划”“描”“摹”。教师要有意识地指导学生勾划出较为重要的地理事物名称并掌握它们的地理位置。一般来讲,重要的“面”“线”“点”都应让学生反复勾划,强化记忆。地理教材中有许多分布示意图(如地球上五带分布示意图、板块分布示意图、全球火山地震分布示意图等)都应让学生在理解的基础上对照原图进行临摹,以求加深记忆、理解和掌握的程度。

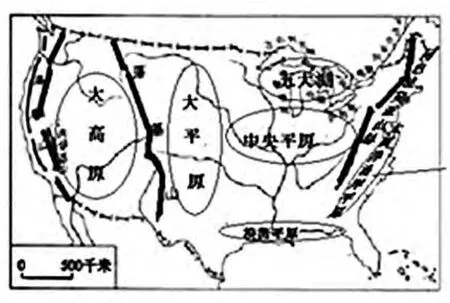

教学案例:地形图教学——七年级下册P77页图9.6美国的地形

【教学思路点拨】

1.引导:看图名,明确主要任务——了解美国的地形。

2.读地图的三要素:

(1)比例尺:明确图上1cm代表的实际距离。

(2)图上方向:根据30°N和40°N判断方向。

(3)图例:分层设色高度表的解读。

3.正图读图顺序建议:

(1)从西往东:太平洋——科迪勒拉山系——大高原——落基山脉——大平原——密西西比河——中央平原、滨海平原——阿巴拉契亚山脉——大西洋沿岸平原——大西洋。

(2)由北向南:加拿大(分界线、五大湖)——美国本土——墨西哥及墨西哥湾。

4.简图配合(美国地形简图),从从面、线、点三个层次把握主要地形。

美国地形简图

5.读辅图:阿拉斯加、夏威夷示意

6.学生体验:

(1)在图9.6美国的地形中按由东到西的顺序用铅笔划出美国的主要山脉(系)

(2)在图中圈出主要的高原、平原、湖泊。

二、地理事物分布图析图教学的有效方法与运用

分布图析图教学是引导学生对图展开思维,通过思维活动达到帮助学生理解地理事物特征及分布规律的过程,简单地说就是帮助学生理解“为什么”的问题。一般来说,析图教学侧重培养学生运用地图的能力和地理思维能力,多用于案例分析与习题讲解,其教学的有效性关键在教师的导析方法是否有效。

1.简明的基本原理导析。初中课标对自然环境、自然条件的形成原因不作较高要求,但如果能用比较简单、通俗的方法让学生明白原理,不但有助于学生的记忆,也对高中地理教学有较大的帮助。教学过程中,教师切忌让学生死记教材中的图形,忽视地理基本原理的讲解,否则一旦图形稍有变化,学生便无从入手。地理教师应着力原理讲解的简明化、通俗化,多借鉴数学教学方法,吃透原理,以不变应万变。以初一图6.13亚洲的气候类型为例,教学过程中如能引导学生剖析海陆位置、纬度位置、地形因素与各气候类型形成的因果关系,不但有助于学生在理解的基础上记忆亚洲气候类型的分布,更能培养学生的地理思维能力。

2.清晰的逻辑思维导析。在析图教学过程中,教师切忌用片面、孤立、静止的思维方法分析问题,要理清地理事物之间的内在联系,找出规律、成因,把握思维主线,以思维导图导析。以第九章“美国”来说,纬度、海陆分布、地形影响气候形成,气候条件影响农业带的分布。为此,教学时应将图9.6“美国的地形”、图6.15“北美的气候类型”及图9.10“美国本土农业的分布”联系起来,通过清晰的逻辑思维链导学,帮助学生理解成因。

3.运用知识迁移导析。知识迁移不但能起到温故知新的作用,更能培养学生运用知识解决问题的能力。教师在析图导学过程中,要着眼于处理前后知识的相互联系,整合教材资源,利用知识迁移解决新课题。以八年级下册“中国四大地理区域”为例,为了帮助学生理解“北方地区主要农作物和农产品的分布”,有必要将八上中国的气候——图2.17“中国温度带的划分”及图2.22“中国干湿地区的划分”知识迁移过来运用、讲解。又如我国的5个温度带的划分与地球上的五带划分问题,学生很容易搞混。在讲解图2.17“中国温度带划分”的时候,可以与七年级上册图1.19“地球上的五带划分”进行对比,让学生明确中国温度带划分的依据是积温,地球上的五带划分是以太阳直射和有无极昼、极夜现象(或说纬度)划分的。

三、教师的地图教学习惯决定教学是否有效

“身教重于言传”,对于学生用图习惯养成来说也是这样。教学过程中教师要始终坚持使用地图来分析和解决问题,除了“教不离图,图不离手”外,关键还在于把良好的读图和析图习惯通过日常教学“潜移默化”给学生。如地理事物分布图读图教学中应始终如一地贯彻基本的读图程序,养成学生阅读图上方向、比例尺和熟记重要图例的习惯,这不但有利于提高教学的实效性,更有利于学生读图技能的稳固。教师在析图导学过程中清晰的逻辑推理和习惯性的地理思维方法,也将影响和敦促学生地理思维方式的养成。

初中地理事物分布图的教学有效性在于帮助学生建立起一套规律性的识读程序和析图思维方式,使得学生在“读”“析”地图时,有章可循。教师通过日常教学强化学生分析、利用地图的习惯和思考方式,并逐步提高学生对新问题的推理、分析和解决能力。

[1]张萌萌,路洪海,时晓云.高中地理图像系统分析及教学策略[J].地理教育,2014(10).

[2]胡信锋.地图与初中地理教学[J].科技信息,2011(11).