苏南地区快速城镇化对水系变化的影响研究

张 鹏 张倩玉 施红怡 丁 虎

(1.江苏省水利工程规划办公室,江苏 南京 210029;2.南京大学地理与海洋科学学院,江苏 南京 210023;3.江苏省水利厅,江苏 南京 210029)

近年来,我国城市化快速发展,经济水平不断提高,人口、产业高度集聚,对资源、环境的需求日趋增长,给自然环境带来了沉重的压力。城市化发展使得下垫面不透水面大量增加,尤其在河网密布的平原河网地区,出现了“与水争地”的局面,城市扩张使得众多湖泊水系衰减,甚至消亡,严重破坏了区域水系结构,影响区域水生态环境的平衡,制约社会、经济的发展[1]。各地洪涝灾害频发,水环境问题加剧造成巨大的社会损失及经济损失,而水系衰减与洪涝和水环境问题直接相关。因此,有必要对河流水系进行研究,寻求水系变化的规律,分析城镇化对区域水系结构的影响,以尽量减少在城镇化过程中对河流水系产生的负面影响,维持河网水系结构原有的健康面貌。

关于城镇化对水系变化的影响,国内外已开展一些研究分析。陈云霞等[2]以宁波鄞东南平原为例,探讨了城镇化发展对河网水系的影响,提出随着城镇化水平不断提高,河网结构趋于简单化、主干化,河网水系的变化使得河网的调蓄能力下降,对区域行洪排涝产生了影响。袁雯等[3]通过对上海市河流水系结构的研究,提出城市化是影响城市地区河流结构发育的主导因素,城市化使得河网长度发育能力弱化、河网结构趋于简单化等。孟飞等[4]以上海浦东新区为例,对城市化下河流水系结构进行时空动态分析,研究表明,在2000~2003年间浦东新区河网水系锐减,河网结构向简单化发展,并且水系结构和数量的变化有着显著的区域差异。国外相关研究偏向于土地利用变化、城市化、水利工程建设等人类活动对河道或河流形态产生的影响[5,6]。

笔者以城镇化快速发展的苏南地区为例,通过对本地区不同年代河网水系数量及结构的对比研究,分析苏南地区快速城镇化对河流水系的影响,为本地区制定河流保护对策和水系规划提供支撑。

1 区域概况

苏南地区即江苏南部地区,地处长江三角洲的中心区域,是我国城镇化发展最快、人口最为密集、经济水平最高的地区之一,城镇化率超过70%。由于近年来苏南地区城镇化快速发展,经济水平不断提高,对本地自然环境产生了沉重压力,尤其是在城镇化过程中,侵占水域、改造河流水系等严重破坏了本地区的河网水系结构,加剧了区域的水资源、水环境问题。

为便于研究,本文根据水利分区及行政分区情况,研究区选取位于武澄锡虞区的常州市辖区、无锡市辖区、江阴市和张家港市,位于阳澄淀泖区的苏州市辖区、昆山市、吴江市、太仓市、常熟市。其行政区划属于苏州、无锡、常州三市,地处太湖流域腹部区,该区地势平坦,河网纵横交错,水系情况复杂,是典型的平原河网区。研究区概况见图1。

图1 研究区概况图

2 不同城市化发展阶段水系结构变化分析

笔者选取1980年城市化发展初期、2010年城市化稳步发展时期这两个城市化典型阶段的下垫面河流水系资料进行城市化背景下水系结构变化特征的研究和分析。

2.1 水系结构指标的选取及计算

河网密度(DR)、水面率(Wp)分别表示单位面积的河流长度和水面积,反映水系的数量特征。支流发育系数(K)表示河流支流的发育程度,其值越小,反映河流的主干化趋势越明显,反映水系的结构特征。因此,选用河网密度、水面率、支流发育系数能够从数量和结构上充分揭示水系变化的特征[7],具体计算方法如式(1)和式(2)所示。

式中:

L—区域内河流总长度;

A—区域总面积;

AW—区域内主干河流与湖泊的总面积;

LS—支流总长度;

Lm—干流总长度。

水系指标计算的数据源为武澄锡虞和阳澄淀泖两个水利分区的1980年的1∶50000 纸质地形图和2010年电子地形图,其中,纸质地形图经数字化后可提取水系数据,电子地形图需结合遥感解译分析和水利普查资料进行水系的核对校正。最后,通过Arc GIS 建立1980年和2010年研究区水系空间信息数据库,以便于水系指标的处理与计算。为计算支流发育系数与干流面积长度比,需对河流水系进行分级处理,其中,干流为实际宽度大于20 m 的河道,支流为实际宽度小于20 m 的河道。

2.2 不同城市化阶段研究区水系变化特征分析

对研究区各县市进行1980年、2010年两个典型时期水系结构指标的计算,从时间和空间上分析河流水系数量和结构的变化特征。

2.2.1 研究区河流水系数量的变化特征

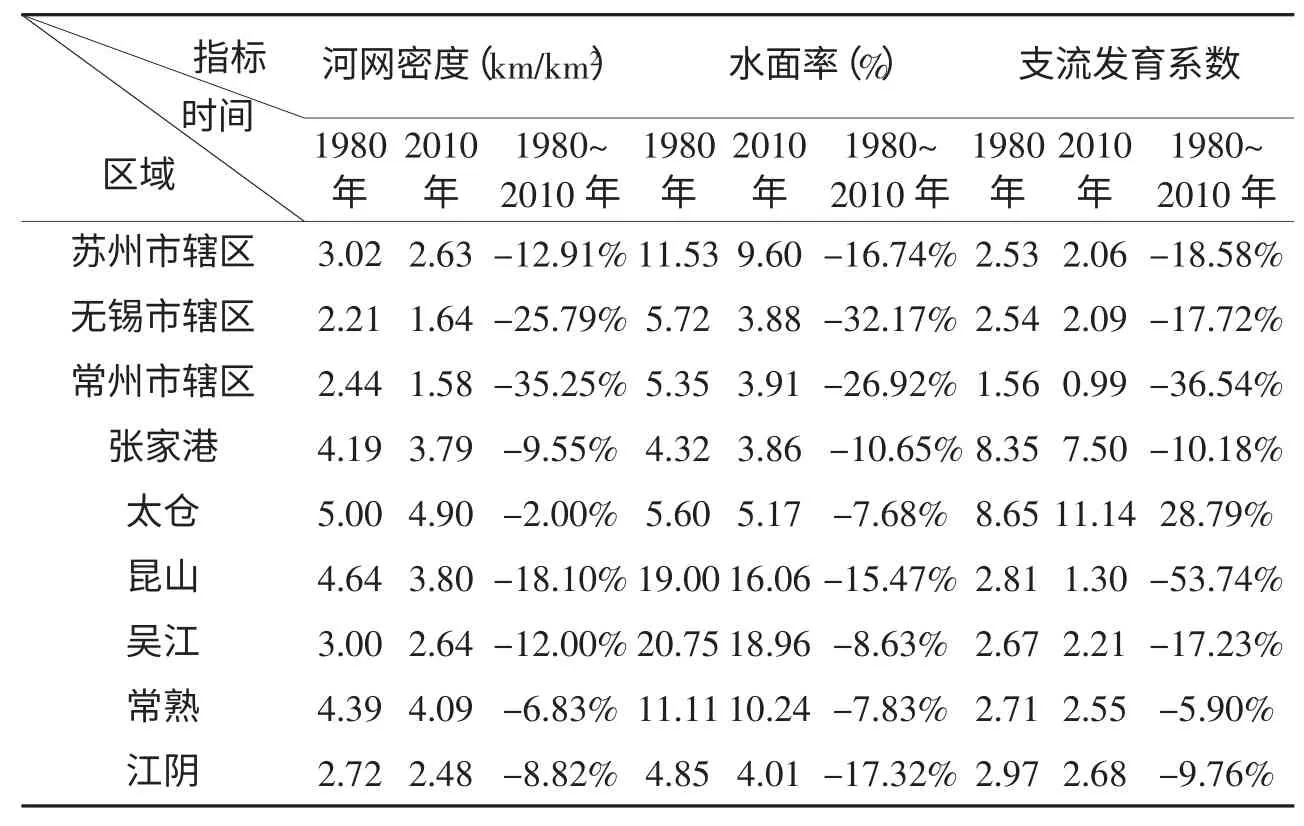

研究区各县市2010年相比1980年河网密度与水面率均呈现下降的趋势(见表1)。从河网密度上看,1980年河网密度最大的地区为太仓、昆山、常熟与张家港,这些县市的河网密度均超过4 km/km2。然而到了2010年,河网密度超过4 km/km2的地区仅有太仓与常熟,分别为4.9 km/km2,4.09 km/km2。1980年河网密度超过4 km/km2的昆山和张家港其河网密度在2010年分别下降到3.8 km/km2及3.79 km/km2。从1980~2010年河网密度的下降幅度上看,苏州市辖区、无锡市辖区、常州市辖区、昆山和吴江的河网密度下降幅度超过10%,尤其是无锡市辖区与常州市辖区河网密度下降的幅度分别达25.79%和35.25%。与其他地区相比,太仓的河网密度减少的幅度较少,仅为2%。从水面率上看,1980年水面率最大的地区为吴江、昆山、常熟、苏州市辖区,水面率均超过10%。到了2010年,水面率最大的区域仍然是这四个地区,除苏州市辖区的水面率降到9.6%外,其他三个地区水面率仍然超过10%。从1980~2010年水面率的下降幅度上看,各地区水面率下降均超过7%,下降幅度较为显著,尤其是苏州市辖区、无锡市辖区、常州市辖区、昆山、江阴水面率下降幅度均超过15%。

表1 不同时期研究区各县市水系指标

在空间尺度上,苏州市辖区、无锡市辖区与常州市辖区均属于苏南地区城市化水平较高的地区,这些地区河网密度与水面率减少的幅度较大,水系衰减程度较为严重,而太仓、常熟与这些市辖区相比,城镇化水平较低,其河网密度和水面率下降幅度较小。因此,城镇化与水系数量在空间尺度上呈现一定的负相关关系。

2.2.2 研究区河流水系结构的变化特征

1980年支流发育系数最大的地区为太仓、张家港,分别为8.65、8.35,到了2010年支流发育系数最大的地区仍是太仓与张家港,其中,太仓的支流发育系数大幅增加,张家港的支流发育系数减少到7.5。从整体上看,1980~2010年,除太仓外,各县市支流发育系数均减少,减少幅度最大的地区为苏州市辖区、无锡市辖区、常州市辖区、昆山和吴江。支流发育系数越小反映河流水系主干化趋势越强,根据支流发育系数计算公式并结合该地区河网密度大幅度减少的实际,说明河流发育系数减少的主要原因是河流支流数量的大量减少,水系结构整体趋于简单化。太仓的支流发育系数增加了28.79%,但其河网密度却整体减少了2%。从数量上看,太仓的河网密度减少幅度较小,即干流与支流的总长度变化不大,这主要是大量开挖人工沟渠使干流总长度增加,人工填埋和支流自然衰减使支流总长度减少所致,因此,虽然太仓的支流发育系数增长,但由于其干流增加的长度与支流减少的长度相抵消,故导致河网密度总体上变化较小。

2.2.3 研究区水系指标变化同步性分析

在对研究区各县市水系指标进行分析时,发现各指标的变化率有显著的一致性,各指标的变化率之间具有一定的相关关系。对1980~2010年河网密度变化率、水面率变化率与支流发育系数变化率两两进行双变量相关分析,得出以下结果:(1)河网密度的变化率与水面率变化率在0.01水平上显著相关,相关系数达0.852。(2)河网密度变化率与支流发育系数变化率在0.05 水平上显著相关,相关系数达0.688。(3)支流发育系数变化率与水面率变化率不具有显著相关性。

相关分析结果表明,河网密度与水面率的变化具有同步性,研究区各县市河网密度与水面率的减少幅度一致。河网密度变化率与支流发育系数变化显著相关,呈现正相关性,即河网密度减少越多,支流发育系数减少越多,说明水系总长度的减少主要是支流的大量消失造成的。

3 研究区城镇化对水系结构的影响分析

苏南地区作为城镇化最为剧烈的地区之一,无论是人口、经济还是城镇用地面积在近几十年里均急剧增长。在城镇化过程中,通过占用水域来满足城市的快速发展,以及人为地对水系进行改造或对支流进行填埋,以满足城镇建设的需要,使得水系数量锐减,水系结构破坏,削弱了天然河流水系之间的连通性,对调蓄、生态净化等河流的功能产生严重影响。为了考察不同城镇化水平对河流水系的影响,需根据不同城镇化水平对研究区进行分区。笔者通过计算土地城镇化率即城镇用地面积占区域总面积的比值来衡量城镇化水平,其中,城镇用地面积为2010年Landsat TM 遥感影像解译结果,各地区城镇化率如表2 所示。苏州市辖区、无锡市辖区、常州市辖区城镇化率分别为57.76%、49.94%、58.15%,而各县级市城镇化率均低于40%。因此,根据城镇化率计算结果将这9 个行政单元分为高度城镇化区与中度城镇化区,其中,高度城镇化区由苏州市辖区、无锡市辖区、常州市辖区组成,中度城镇化区为各县级市,包括张家港、太仓、昆山、吴江、常熟、江阴。

分别计算高度城镇化区与中度城镇化区的河网密度平均减少率、水面率平均减少率及支流发育系数平均减少率,如图2 所示。对于河网密度平均减少率,高度城镇化区为24.65%,中度城镇化区仅为9.55%;对于水面率平均减少率,高度城镇化区为25.27%,中度城镇化区为11.26%;对于支流发育系数,高度城镇化区为24.28%,中度城镇化区为11.57%。这说明苏南地区的高度城镇化区河网密度、水面率和支流发育系数减少比中度城镇化区更显著,即高度城镇化区河流水系数量减少更多,水系结构更为简单化、主干化。

表2 各县市城镇化率

图2 不同城镇化区水系结构指标变化对比图

4 结论

笔者通过对苏南地区1980年与2010年河流水系数量及结构进行时空分析研究,得出以下结论:

(1)1980~2010年,苏南地区各县市河网密度与水面率均下降,除太仓外,其余地区的支流发育系数均下降。其中,苏州市辖区、无锡市辖区、常州市辖区等这些城镇化水平较高地区的河网密度、水面率及支流发育系数下降幅度最大。

(2)苏南地区河网密度的减少与水面率的减少具有同步性,城镇化对河网密度与水面率的影响程度一致。河网密度减少与支流发育系数减少具有同步性,表明苏南地区的水系数量减少,主要源于支流的大量消失。

(3)在1980~2010年的苏南地区,相比于中度城镇化地区,高度城镇化地区城镇化对河流水系的影响程度更显著。

[1]许有鹏,丁瑾佳,陈莹.长江三角洲地区城市化的水文效应研究[J].水利水运工程学报,2009(4):67-73.

[2]陈云霞,许有鹏,傅维军.浙东沿海城镇化对河网水系的影响[J].水科学进展,2007,18(1):68-73.

[3]袁雯,杨凯,徐启新.城市化对上海河网结构和功能的发育影响[J].长江流域资源与环境,2005,14(2):133-138.

[4]孟飞,刘敏,吴健平,等.高强度人类活动下河网水系时空变化分析—以浦东新区为例[J].资源科学,2005,27(6):156-161.

[5]Nicola Surian,Massimo Rinaldi.Morphological response to river engineering and management in alluvial channels in Italy[J].Geomorphology,2003,50(4):307-326.

[6]K.J.Gregory,The human role in changing river channels[J].Geomorphology,2006,79:172-191.

[7]徐光来,许有鹏,王柳艳.近50年杭-嘉-湖平原水系时空变化[J].地理学报,2013,68(7):966-974.