极低出生体质量儿脐静脉置管联合PICC的效果观察

叶春燕,李惠玲,朱春菊,何凤梅

(深圳市宝安区妇幼保健院,广东 深圳 518133)

极低出生体质量儿脐静脉置管联合PICC的效果观察

叶春燕,李惠玲,朱春菊,何凤梅

(深圳市宝安区妇幼保健院,广东 深圳 518133)

目的探讨脐静脉置管联合PICC在极低出生体质量儿中的应用效果。方法选取我院新生儿重症监护室住院极低出生体质量儿102例,观察组45例,给予脐静脉置管联合PICC;对照组57例仅给予PICC。观察比较两组患儿置入PICC 1次穿刺成功率、操作时间、计划性拔管率、留置时间、并发症及不良事件总发生率。结果观察组患儿置入PICC 1次穿刺成功率、计划性拔管率均高于对照组,PICC操作时间短于对照组,PICC留置时间长于对照组,PICC并发症及不良事件总发生率低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论脐静脉置管联合PICC可提高极低出生体质量儿置入PICC 1次穿刺成功率,缩短PICC操作时间,提高计划性拔管率,延长留置时间,并且降低PICC并发症发生率。

脐静脉置管;PICC;极低出生体质量儿;护理

经外周穿刺中心静脉置管(peripherally inserted centralvenous catheters,PICC)自20世纪90年代从美国引进以来,在临床护理工作中的应用越来越广泛[1-2],具有操作简单、方便、安全、带管时间长等优点[3],但由于新生儿使用的PICC导管管径小,临床上不能经此输血及输注血液制品,否则容易导致堵管。 脐静脉置管(umbilical venous catheter,UVC)是新生儿重症监护的重要技术,脐静脉导管管径较大,可直接输注血液及血制品,操作较PICC简单[4],临床上用于肠外静脉营养、输注药物、血液置换及中心静脉压监测等,是极低出生体质量儿的重要生命通道。这2种置管方式在新生儿重症监护病房的应用越来越广泛,但是脐静脉置管对极低出生体质量儿的日龄有严格要求,而且脐静脉留置时间的长短与感染率有关,在国外新生儿重症监护病房,脐静脉置管联合PICC已成为常用的静脉通道[5-7]。我院新生儿重症监护病房对极低出生体质量儿采用脐静脉置管联合PICC建立静脉通道,取得较好效果,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2012年5月—2013年12月入住我院新生儿重症监护病房的极低出生体质量儿,纳入标准:家属同意进行中心静脉置管并签署同意书,患儿凝血时间、D-2聚体、血小板计数均正常;排除对象:患儿有严重全身性感染、菌血症、脐炎。根据纳入标准和排除标准选取极低出生体质量儿114例,男60例,女44例,胎龄29~34周,出生体质量860~1 495 g。 基础疾病:新生儿肺透明膜病87例,新生儿轻度窒息10例(Apgar评分为≤4~≤7分),新生儿呼吸窘迫综合征17例。分组方法:入院当天由责任医生评估,无脐静脉置管禁忌证,适宜进行脐静脉置管者纳入观察组(n=50),因脐带结扎位置过低、脐带干结及先天性畸形等原因不宜行脐静脉置管者纳入对照组(n=64)。其中观察组有5例放弃治疗,对照组有7例放弃治疗,最终观察组45例、对照组57例纳入本研究。两组患儿均于出生后24 h内入院,PICC置管位置均为上肢静脉,两组患儿的胎龄、性别、体质量、PICC置管静脉、PICC导管尖端位置及基础疾病等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 见表1。

表1 两组患儿一般资料的比较

1.2 方法

1.2.1 观察组 患儿入院当天即进行脐静脉置管,脐静脉导管使用美国UATH公司生产的3.5 Fr导管,由责任医生及护士共同操作,在严格无菌条件下置入,达到预定深度回抽血液通畅后固定,床边X线定位,导管末端位于第8—第10胸椎之间的腔静脉内最适宜[8];荷包缝合脐带残端。如果位置不佳,则采用低位法(即导管退回到回血最通畅的位置重新固定,末端位于第3—第4腰椎水平)[7]。脐静脉导管留置时间一般为7 d,最长不超过10 d[9]。因此,我科的脐静脉导管留置最多达到10 d即可拔除,于拔除脐静脉导管的当天,在患儿肘部静脉置入PICC。PICC采用昊朗公司生产的1.9 Fr导管,由经培训考核合格的PICC操作者完成,PICC置管时严格执行无菌操作,行床边X线定位,确定导管末端位置,固定妥善后进行静脉输液。

1.2.2 对照组 患儿入院当天或次日在其肘部静脉置入PICC。使用导管、导管型号、操作者及置管方法同观察组。

1.2.3 观察指标 观察比较两组患儿置入PICC 1次穿刺成功率、操作时间、计划性拔管率、留置时间、并发症及不良事件发生率。(1)置入PICC 1次穿刺成功率,即穿刺针 1次穿刺进入血管,退出针芯后PICC导管能顺利送入血管。(2)PICC操作时间,指一切准备完毕后从护士绑止血带开始,至X线定位确定导管尖端位置及导管固定完毕,每次行PICC置管时,由专人负责用秒表计时。(3)PICC拔管指征,计划性拔管:停止静脉给药予以拔除导管,导管留置期间无并发症发生[10];非计划性拔管:出现并发症,包括机械性静脉炎、肢体肿胀、导管堵塞、导管异位、血培养结果阳性。(4)PICC留置时间,从固定完毕到拔除PICC导管的时间。(5)PICC留置期间并发症发生情况,包括机械性静脉炎、肢体肿胀、导管堵塞、导管异位、血培养阳性。机械性静脉炎评判标准:采用美国静脉输液护理学会静脉炎程度判断标准[11]。肢体肿胀:在输液过程中由于药物外渗,出现同侧肢体、胸壁肿胀[10]。导管堵塞:输液速度减慢或停止,无法抽到回血及冲管[12]。导管异位:输液及回血不畅,X线检查导管尖端打折或错位[13]。血培养阳性:在导管留置过程中抽血查血培养结果显示阳性。

1.2.4 统计学方法 采用SPSS 13.0处理数据,计量资料以(±S)表示,计数资料以百分率表示,计量资料比较采用两独立样本t检验,计数资料采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

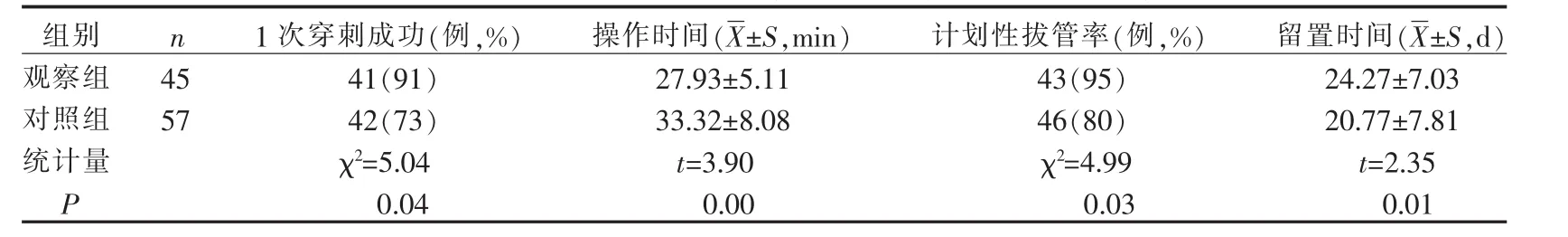

2.1 两组患儿置入PICC 1次穿刺成功率、操作时间、计划性拔管率、留置时间的比较 观察组患儿置入PICC 1次穿刺成功率、计划性拔管率高于对照组,PICC操作时间短于对照组,PICC留置时间长于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 两组患儿置入PICC 1次穿刺成功率、操作时间、计划性拔管率、留置时间的比较

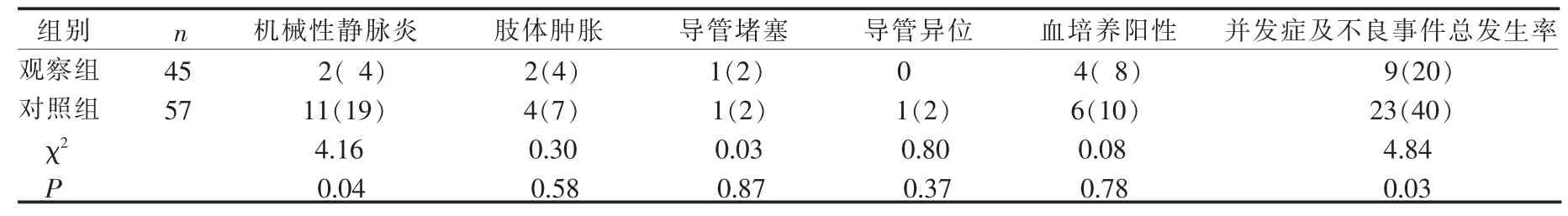

2.2 两组患儿PICC并发症及不良事件发生率的比较 观察组PICC并发症及不良事件总发生率低于对照组(χ2=4.84,P=0.03),其中观察组发生机械性静脉炎2例,对照组有11例,观察组机械性静脉炎发生率低于对照组(χ2=4.16,P=0.04)。肢体肿胀、导管堵塞、导管异位、血培养阳性等并发症及不良事件发生率两组间比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表 3。

表3 两组患儿PICC并发症及不良事件发生率的比较(例,%)

3 讨论

3.1 脐静脉置管联合PICC可提高极低出生体质量儿PICC 1次穿刺成功率,缩短操作时间,提高计划性拔管率,延长PICC留置时间 极低出生体质量儿病情危重,胃肠功能发育不成熟,在出生几周内无法通过胃肠途径获取足够的营养,需要长时间的静脉输注营养及其他药物。脐静脉置管联合PICC在新生儿重症监护室的开展,为抢救极低出生体质量儿和肠外静脉营养支持提供了安全可靠的静脉途径。但脐静脉置管主要用于极低出生体质量儿出生后短时间的静脉营养,留置时间不宜过长。PICC留置时间长,操作方便,避免了反复静脉穿刺为患儿带来的局部刺激、感染及静脉炎等问题,是安全可靠的静脉输液通路[14]。由于极低出生体质量儿身体内环境尚不稳定,皮肤水肿,外周循环差,血管壁薄而通透性高,出生后立即进行PICC置管难度大,1次穿刺成功率低,临床上可采用两者联合应用以取长补短。现阶段国外及香港地区新生儿重症监护室,极低出生体质量儿出生后立即进行脐静脉置管,约1周后再行PICC置管已成为常规治疗手段,但在国内则较少将脐静脉和PICC联合应用[14]。脐静脉联合置入PICC避免药物及静脉营养中断,有利于早产儿体质量的恢复和平稳增长[15]。本研究结果显示,观察组患儿置入PICC 1次穿刺成功率、计划性拔管率高于对照组,PICC操作时间短于对照组,PICC留置时间长于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。这是由于观察组患儿入院后即予脐静脉置管,经过7~10 d积极治疗,大部分患儿病情已趋于稳定,周围循环好转,由于早期行脐静脉置管治疗,减少了外周静脉穿刺,外周静脉血管保护较好,血管弹性好,此时再置入PICC,可提高1次穿刺成功率,避免了反复穿刺给患儿带来的痛苦,缩短了PICC操作时间,提高计划性拔管率,进而延长PICC留置时间。观察组计划性拔管率高于对照组(P<0.05),本研究观察组非计划性拔管患儿有2例,其中因堵管而拔管1例,因输液外渗肢体肿胀停止输液3 d后无法消除而拔管1例;对照组非计划性拔管患儿有11例,其中因Ⅱ、Ⅲ级静脉炎经停止输液及热敷等处理无法减轻而拔管6例,因堵管而拔管1例,因输液外渗肢体肿胀停止输液3 d后无法消除而拔管3例,因导管异位而拔管1例。

3.2 脐静脉置管联合PICC可降低极低出生体质量儿PICC并发症发生率 脐静脉相对于外周静脉而言,管径粗、管壁厚,可作为早产儿特别是极低出生体质量儿早期中心静脉通路的选择,有研究报道[5]脐静脉留置时间的长短与中心静脉相关性血流感染(central line-associated blood stream infection,CLABSI)呈正相关,脐静脉置管时间>7 d的中心静脉相关性血流感染发生率是脐静脉置管时间≤7 d的5.48倍,同时早产儿尤其是极低出生体质量儿机体防御力弱、免疫功能差,极发生感染[16]。因此,脐静脉不能作为长期的静脉输液通道,适时的联合应用PICC非常重要。本研究结果显示,观察组PICC并发症总发生率低于对照组(P<0.05),其中观察组发生机械性静脉炎2例,对照组有11例,观察组机械性静脉炎发生率低于对照组(P<0.05)。由于极低出生体质量儿的内环境因素及血管条件限制,出生后立即置入PICC存在一定难度,有研究表明[17]出生时间<24 h的新生儿行PICC置管后极易造成导管渗液;同时由于外周静脉表浅且细、管壁薄,遇寒冷或温热刺激,可直接影响患儿表浅血管的收缩和扩张[18],置管时因消毒寒冷刺激及穿刺时疼痛刺激,血管容易发生收缩痉挛,增加导管与血管内壁的摩擦,以致机械性静脉炎发生率增高。陈丽萍等[19]认为新生儿外周中心静脉置管至少出生后2~3 d为宜,本研究观察组极低出生体质量儿由于早期行脐静脉置管,减少对患儿外周静脉刺激,经过治疗后患儿的内环境较前改善,外周血管保护好,此时再置入PICC,以致减少PICC并发症发生。

[1]邓群波.PICC临床应用及护理进展[J].现代护理,2008,5(22):136-137.

[2]周美玲,李惠萍.中美两数据库中有关PICC并发症及异常情况的文献分析[J].护理学报,2008,15(8):14-17.

[3]Cathas M K,Paton J B,Fisher D E.Percutaneous Central Venous Catheterization,Three Years Experience in a Neonatal Intensive Care Unit[J].Am J Dos Child,1990,114(11):1246-1250.

[4]高薇薇,杨 杰,谭三智,等.两种中心静脉置管方式在极低出生体重儿中的临床应用比较[J].实用医学杂志,2008,24(21):3677-3678.

[5]Butler-O’Hara M,D’Angio C T,Hoey H,et al.An Evidencebased Catheter Bundle Alters Central Venous Catheter Strategyin Newborn Infants[J].J Pediatr,2012,160(6):972-977.

[6]贺芬萍,腾林海,王 娜,等.PICC和UVC在早产极低出生体重儿的应用[J].当代护士:学术版,2011(11):53-55.

[7]吴燕云,麦友刚,赖文玉,等.脐静脉置管在超低或极低出生体重儿的应用[J].中国新生儿科杂志,2012,1(1):42-43.

[8]罗爱明,高薇薇.脐静脉插管留置术在早产儿中的应用和护理[J].中国新生儿科杂志,2006,21(5):297-298.

[9]潘迎洁,贾玉霜,鲁 萍.新生儿脐动脉和脐静脉插管术护理[J]护士进修杂志,2003,18(8):712-713.

[10]楼晓芳,吕 华,马美芳,等.经外周置入中心静脉导管在危重新生儿中的应用研究[J].护士进修杂志,2007,22(23):2119-2122.

[11]朱 桔,胡振娟,彭惠婷,等.经外周穿刺中心静脉置管致静脉炎预防方案研究[J].上海护理,2010,10(4):27-30.

[12]曹小英,张春凤.贵要静脉PICC置管并发症的原因分析及护理对策[J].当代护士,2014(9C):140-142.

[13]林 敏.PICC并发症的原因分析和处理[J].中国实用医药,2013,8(35):209-210.

[14]朱 慧,杨 茵.新生儿UVC与PICC联合应用的临床研究[J].福建医药杂志,2013,35(3):29-31.

[15]杨祖铭,王三南,马月兰,等.脐静脉联合外周中心静脉置管在极低出生体重儿中的应用[J].中国当代儿科杂志,2013,15(5):353-355.

[16]Polin R A,Denson S,Brady M T.Committee on Fetus and Newborn;Committee on Infections Diseases.Epidemiology and Diagnosis of Health Care-associated Infections in the NICU[J].Pediatrics,2012,129(4):1104-1109.

[17]石 琪,谢少清.新生儿PICC置入技术的研究现状[J].护理学报,2010,17(5A):31-33.

[18]鲁 琦.热敷在早产儿PICC穿刺置管中的应用效果观察[J].护理学报,2013,20(1A):55-56.

[19]陈丽萍,崔其亮,林冰清,等.新生儿外周穿刺中心静脉置入术的术前护理[J].实用医学杂志,2004,20(2):222.

R472.9

B

10.16460/j.issn1008-9969.2015.08.059

2014-07-29

叶春燕(1980-),女,广东河源人,本科学历,副主任护师,护士长。

方玉桂 谢文鸿]