垂直百叶倾角影响室内自然通风的模拟分析

王冬梅,张宇娟,查全芳

(安徽建筑大学 土木工程学院,安徽 合肥230022)

0 引 言

随着社会经济的进步以及科学技术的飞速发展,能源过度消耗。能源短缺成为人类关注的焦点。其中,建筑能耗在全国总能耗中所占的比例日益增加,建筑节能以及绿色建筑的发展势在必行。自然通风作为传统的通风技术,与机械通风相比具有一定的优势。

自然通风的形成有两种典型的方式[1]:热压通风和风压通风。如图1和图2所示,表达了两种自然通风的形成原理。通常情况下,室内自然通风基本上不是由于热压或者风压某一种所引起的,而是两者并存的。

自然通风的影响因素有很多,例如风速、建筑各面尺寸以及与风向间的夹角、通风开口位置和开口尺寸等,都会对自然通风起着导向、加强或阻碍作用。国内外学者对自然通风的研究也在日益深化。2007年,同济大学汤民对水平百叶外遮阳条件下室内风环境以及舒适性影响进行研究,优化了百叶参数[1]。2010年,北方工业大学于玉龙运用软件分析方法研究窗口位置对建筑自然通风影响[2]。2013年,雒婉在《办公建筑自然通风条件下室内热环境模拟与分析》中,推导出室内舒适通风量,利用Airpak软件进行室内气流组织的模拟,提出室内人员办公位置布局相关建议[3]。James O.P.Cheung利用CFD软件模拟技术分析建筑自然通风的相互干扰效应,提出建筑物之间的最佳分隔距离是建筑宽度的5倍[4]。Adi-AinurzamanJamaludin等人以Dayasari RC建筑为实验对象,研究不同通风方式下温湿度与自然通风效率之间的关系,提出夜间通风效果最佳。因为较低的平均温度和较高的相对湿度,并得出通风有效性的顺序为:夜间通风>白天通风>全日通风>不通风[5]。总结国内外学者的研究,关于建筑遮阳体系对自然通风影响研究较少,因此,本文着重研究建筑垂直百叶遮阳百叶倾角对室内自然通风的影响。

1 垂直百叶遮阳对室内自然通风影响模拟

1.1 软件介绍

英国CHAM公司开发的PHOENICS是模拟流动、传热、燃烧过程等的通用CFD软件,有30多年的历史[6]。网格系统包含:圆柱、直角、曲面、多重网格、精密网格。PHOENICS包含22种流体模型,其中有多流体湍流模型、雷诺应力模型、通量模型及k-ε模型的各种变异。本次模拟是运用其中的FLAIR模块,采用其中的k-ε湍流模型。动量方程中密度的变化采用Boussinesq假设处理,满足下式:

式中,β为膨胀系数。

1.2 模型简介

本文设置的模型为一个典型的办公室建筑,建筑朝向为南北向,尺寸为6.0m×4.0m×3.6m。北墙有一个门M(尺寸:1.0m×2.1m),南墙有两个窗C1、C2(尺寸:1.5m×1.8m),窗台高度1.1m。窗墙比为0.25,窗地比为0.225。如图3(a)为办公室房间布局示意图,图3(b)为三维示意图。室内包含一张办公桌,三张办公椅,一个沙发,一个书柜,两个茶几,两个盆栽。如图4(a)所示,为办公室建筑南立面图,4(b)为窗尺寸图。

1.3 边界条件与工况

根据实际气象条件,将来流风速设置为2.8m/s,风向为东偏南45°,迎风面以及建筑物侧面风压为+1.2Pa,背风面风压为-1.2Pa。为了很好的观测室内风环境对人体舒适性满足情况,将监测点设置在办公桌处,坐标为(x=7m,y=3.5m,z=1.2m)。总计算网格数为100×100×60,房间内部总网格数为80×80×40,网格设置如图5所示。计算迭代步数为2000。工况设置如表1所示。

表1 工况设置

2 模拟结果与分析

2.1 室内气流组织分析

通过对表1中十一种工况的模拟,由其风速矢量图可以看出,对于本文中设置的办公室布局,以及在设置的边界条件下,在百叶倾角从15°~165°区间变化时,房间内都有局部涡流存在。设置的风向固定为东偏南45°,规定风向与百叶倾角θ之间的夹角为θ′,并规定θ<45°时,θ′为负,因此统计十一种工况的θ′值如表2所示。

表2 θ′值

由计算结果可得,当θ′为负值时,室内气流均出现3个涡流区,且随着θ′的增大,第三个涡流区就越明显,如图6所示。其中,右上角为一个大的涡流区,区域面积约为整个房间面积的三分之一。左下方有两个涡流区,总面积也大约为整个房间面积的三分之一。中间部分为穿堂风经过区域,来流风主要从C2窗进入室内,由于百叶对气流的导向和阻挡作用,我们从图中可以看到,气流又从C1窗口流向室外,此时,门和C1窗都变成了出风口。另外,随着θ′逐渐增大且趋于零时,室内穿堂风区域随之变大,室内左下方涡流增强。

当θ′=0°时,即百叶倾角为45°时,来流风向与百叶倾角一致,室内气流环境出现明显的变化。如图7所示,此时,C1窗口有部分气流是从室外进入室内,左下方区域的两个涡流区变为一个大的涡流区,右上方涡流区域面积呈增大趋势。我们可以看到,C1窗口的出风量减少,室内气流方向基本是与来流风向一致。左下方的涡流区1和涡流区2形成一个新的涡流区,并且此时新的涡流区域较小,室内整体气流较均匀。

当θ′值为正时,室内气流分为左下角、右上角及中间三部分,如图8所示。工况1与工况4中相同,工况2与工况5的也相同。对比工况1、4和工况2、5的气流组织图,工况4、5的室内气流都比工况1、2均匀。中间部分气流方向与来流风向一致,形成很好的“穿堂风”,左下角与右上角部分均为涡流区。

当θ′=45°时,左下角涡流消失,与中间部分的穿堂风风向一致,使得室内气流均匀性增大,如图9所示。

2.2 室内风速分析

采集计算结果监测点显示的值,如表3,随着百叶倾角与风向之间夹角θ′的变化,室内监测点的风速呈波动变化。在所研究的十一个工况中,风速v总共出现四个波峰、三个波谷,如图10所示。观察整个曲线,当θ′=-15°时,v(x=7,y=3.5,z=1.2)达到最大值2.09m/s。整个曲线走势中,第三个波峰点为异常点,除去该点(θ′=75°),其他三个波峰点随着θ′的增大而减小,而波谷的值却随着θ′的值增大而增大;分段观察整个曲线,在θ′<0°曲线段内,vmax=2.09m/s,vmin=1.18m/s;在θ′>0°曲线段内,vmax=1.94m/s,vmin=0.39m/s。

表3 监测点值

如图11中空气龄随θ′变化曲线,与风速变化曲线相反,间接表明风速随θ′变化的性质。图10反映的是办公室内监测点的风速变化,即反映的是办公人员办公位置的风速情况。根据人体对室内环境舒适性的要求,人体舒适风速大约在0.3m/s。冬季可以适当降低风速,夏季可以适当提高风速,以此来满足人们对室内舒适性的要求。从该模拟当中监测点风速值来看,当θ′>0°时,θ′每变化30°,监测点风速值约相同,即当θ′=15°,30°,60°,75°,90°,120°这些值时,风速都约为0.3m/s。

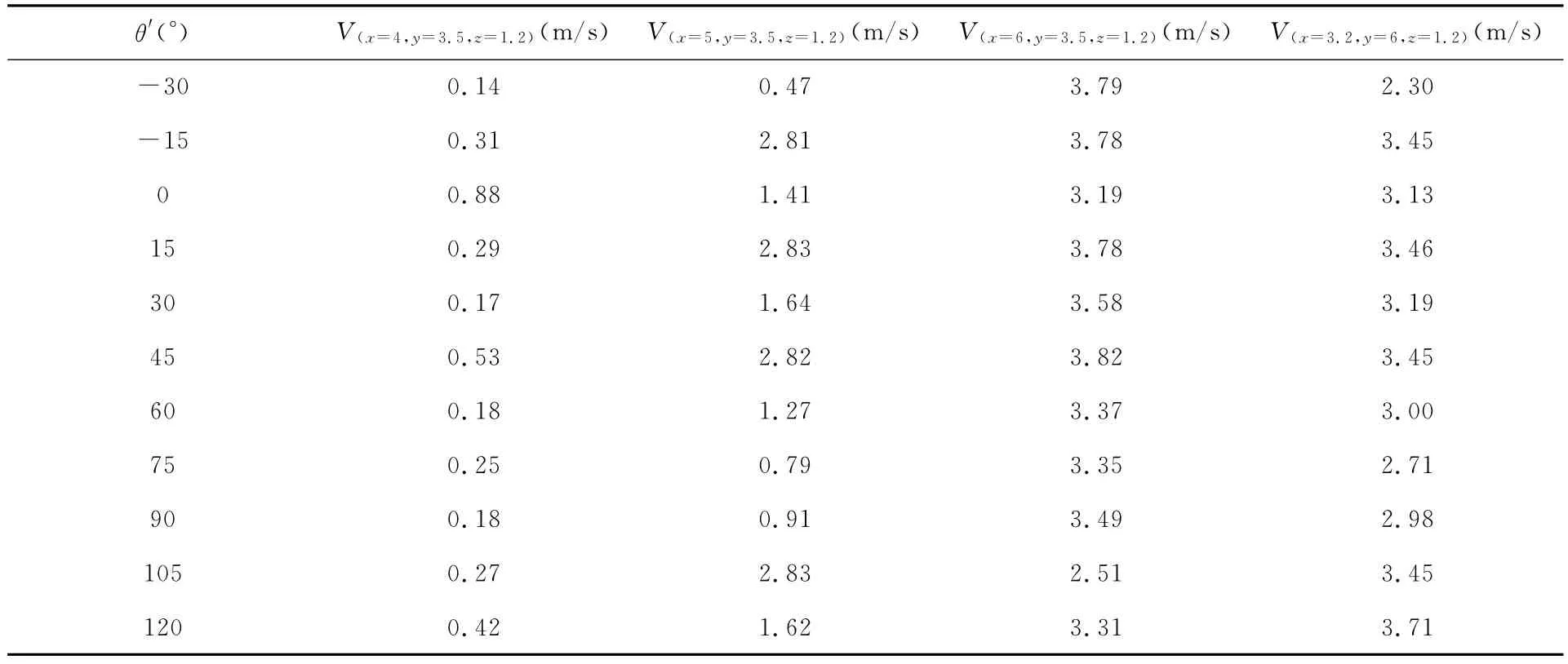

为了进一步研究监测点风速v(x=7,y=3.5,z=1.2)的变化规律,我们将在室内布置其他5个监测点。我们将办公桌位置定义为监测点1,其他5个分别为监测点1~5。它们各自的位置如下图12所示。它们的坐标分别为:监测点2(x=4,y=3.5,z=1.2),监测点3(x=5,y=3.5,z=1.2),监测点4(x=6,y=3.5,z=1.2),监测点5(x=3.2,y=6,z=1.2)。其中,监测点5位于出风口位置。监测点2~监测点5处的风速值如表4。

表4 监测点2、3、4、5的风速

根据以上四个监测点的风速值可以看出,在十一种工况下,随着百叶倾角的增大,4个监测点的风速值都是呈波形变化,且变化趋势基本一致。在图13中,当θ′=-15°,15°时,v监测点2基本相同;当θ′=30°,60°,90°时,v监测点2也基本相同。在图14中,θ′=-15°,15°,45°,105°时,v监测点3相同;θ′=0°,30°,60°,时v监测点3基本相同。同样的情况,在图15与图16当中,我们可以看到,v监测点4(θ′=-15°,15°,45°)≈3.8m/s,v监测点5(θ′=-15°,15°,45°,105°)≈3.45m/s,v监测点5(θ′=0°,30°)≈3.16m/s,v监测点5(θ′=60°,90°)≈3.00m/s。这四个监测点在11种工况下的风速值所呈现的规律与监测点1的规律基本一致,反映了随着百叶倾角的变化,百叶倾角与来流风风向之间的夹角跟着变化,而室内环境当中各点的风速值呈波动变化。

3 结 论

(1)当θ′<0°时,百叶倾角越接近来流风向,室内气流越均匀;

(2)随着θ′的增大,室内风速呈波形变化,且最大风速值与最小风速值越来越接近。

(3)当θ′>0°时,随着θ′的增大,室内较大风速区域面积逐渐减小、较小风速区域面积逐渐增加;当θ′=45°时,室内涡流区域面积最小。

1 汤民.百叶外遮阳对建筑自然通风影响的研究[D].上海:同济大学,2007.

2 于玉龙.公共建筑大空间自然通风气流的探讨[D]..北京:北方工业大学,2010.

3 雒婉.办公建筑自然通风条件下室内热环境模拟与分析[D].山东:山东建筑大学,2013.

4 James O.P.Cheung;Chun-Ho Liu.CFD simulations of natural ventilation behaviour in high-rise buildings in regularand staggered arrangements at various spacings[J].Energy and Buildings,2011 (43) :1149-1158.

5 AdiAinurzamanJamaludin; HazreenaHussein; Ati Rosemary MohdAriffin;NilaKeumala.A study on different natural ventilation approaches at a residentialcollege building with the internal courtyard arrangement[J].Energy and Buildings,2010(72):340-352.

6 杨晖.绿色建筑中的自然通风[J].节能与环保,2003(5):36-40.