华蓥西石炭系黄龙组沉积相研究

张翼

(西南石油大学地球科学与技术学院,成都 610500)

研究区“华蓥西”系指东起华蓥山、西至岳池、北抵水口场、南达涞滩的区带,分布面积约4 000 km2。石炭系在四川盆地内部大面积缺失,研究区仅发育上统威宁阶下部的黄龙组,缺失下统的岩关阶和大塘阶地层,与下伏志留系、上覆二叠系均为假整合接触。海西早中期,因受南半球冰川消融的影响,东部的东南浅海和南部的华南海经淮阴古陆与江南古陆之间的通道,以及上扬子古陆与江南古陆之间的荆江湖口自东而西、由南向北,再经川鄂边界向川东、川中呈渐进式侵入。早石炭世在川鄂西沉积了一套石英细砂岩及页岩,至晚石炭世早期海水遍及川东大部分地区,侵延到川中,并逐渐扩大和加深。最终因北面的大巴山古陆、南面的上扬子古陆及西边的乐山—龙女寺古隆起的围限而使整个研究区处于三面环陆、水域广阔的泻湖环境沉积。本次研究在早期研究的基础上,结合区域研究成果,综合分析沉积环境。

1 区域地质背景

1.1 区域沉积演化史

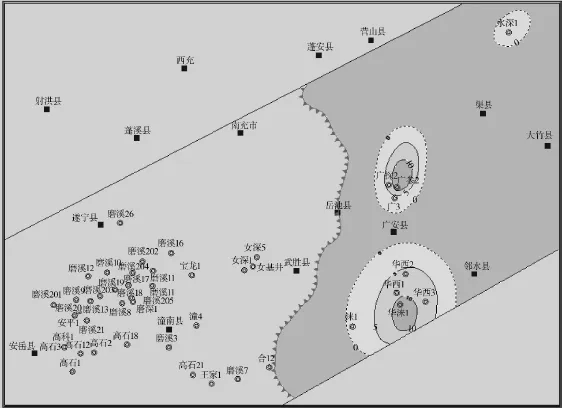

研究区区域构造位置位于川中“古隆中斜低平构造区”边缘,与川东“古斜中隆高陡构造区”相邻。研究区自震旦纪 —奥陶纪沉积了巨厚的碳酸盐岩并经历了多期不同程度的抬升、剥蚀后,至志留纪海水自东进侵,沉积了一套以泥质岩类为主的岩性,为石炭系的气源提供了物质基础。晚志留世的加里东运动使扬子地台结束海侵,上升为陆地,致使早古生界地层广泛暴露,遭受了长达0.86亿年的风化剥蚀作用,缺失泥盆系、上志留统和下石炭统的沉积,最终形成了以中志留统泥岩为沉积基底、坡度相对平缓的丘陵古地貌。晚石炭世末的云南运动使地壳又一次上升为陆地,研究区与川东地区石炭系普遍出露,导致上石炭统黄龙组上段发生不同程度的剥蚀现象。据研究区已钻遇石炭系的7口井资料分析,地层残厚仅9.0~35.2 m。研究认为,石炭系主要分布于华蓥西近南北向的一个不太规则的狭长地带。海西早期地壳再度沉降,发生更大规模的海侵,沉积了浅海碳酸盐为主的二叠系地层,造成了区域上石炭系与下二叠统之间的平行不整合关系。至中三叠世末,印支运动又一次使地壳抬升,发生大规模海退,导致海相沉积史的结束,转而成为内陆河湖相的沉积阶段,使上三叠统须家河及其以上地层形成以砂、泥岩为主的岩性组合。最终结果是,燕山、喜山期继承性发展成为现今的规模和格局(图1)。

1.2 黄龙组地层分布

研究区已钻遇石炭系地层,开发8口井,地层厚8.0~35.2 m,为一套碳酸盐岩为主的地层,底和顶分别与中志留统页岩和下二叠统梁山组泥岩地层成假整合接触。根据8口井岩芯纵向上岩性组合、岩相变化及主要储层段部位,并参照测井曲线特征,将黄龙组划分为3个岩性段。

图1 研究区构造位置示意图

黄龙下段(C2HL1):厚2~5 m,与下覆中志留统灰绿色页岩呈假整合接触。主要为底砾岩、粉砂岩、泥岩、次生石灰岩、石灰岩及少量白云岩、泥晶云岩和藻云岩,镜下可见干裂收缩缝、石膏以及花斑状黄铁矿。下部为低伽马值,高电阻率,上部则为高伽马值低电阻率的测井响应特征。

黄龙中段(C2HL2):厚4.5 ~28.1 m,岩性上表现为由粒屑云岩—晶粒云岩—角砾云岩的多旋回特征,主要岩性为粉晶白云岩、含生物微晶白云岩、生物白云岩、砂屑白云岩、藻鲕白云岩。次生的岩溶溶洞充填角砾屑白云岩,占本段的14.98% ~60.02%不等。本段发育干裂缝,低伽马值,中高电阻率。

黄龙上段(C2HL3):厚3.9 ~8.0 m,主要岩性为亮晶生物石灰岩,生物(屑)微晶石灰岩、生物石灰岩、砂屑石灰岩、生砂屑凝块石石灰岩、凝块石石灰岩、白云石化的含钙质粉晶白云岩及少量粉晶白云岩。与上覆下二叠统梁山组黑泥岩假整合接触。本段为低伽马值,高电阻率。

2 黄龙组沉积相类型及平面相展布

2.1 沉积相标志及类型

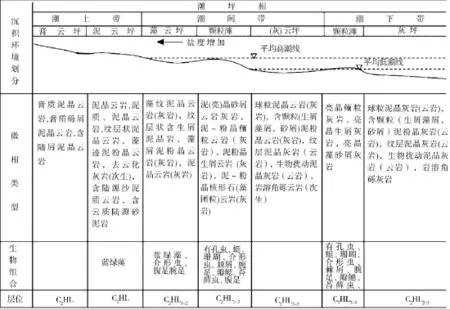

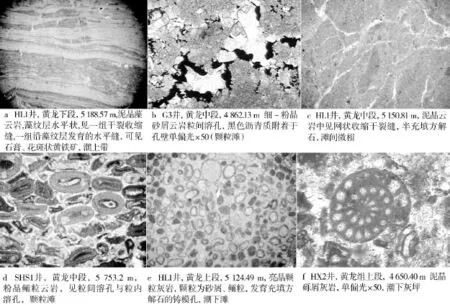

针对华蓥西地区石炭系黄龙组的沉积相,研究者依据不同的地质理论和沉积相模式分类,对其相带名称作出不同的定义。在此根据研究区的钻井、录井、岩心资料分析,认为研究区在石炭系黄龙期主要处于潮坪—浅海碳酸盐台地环境沉积,并根据区域构造演化特征将研究区划分为潮上、潮间、潮下3个亚相和7个微相。图2所示为华蓥西石炭系黄龙组沉积相模式,图3所示为黄龙组沉积微相标志。

(1)黄龙下段(C2HL1)。该段在加里东期隆起的川中陆块长期遭受剥蚀的地貌上其乐山—龙女寺古隆起的东北端狭长地带受到来自东、西方向的海侵,成滨岸砂、砾岩相沉积,底砾岩厚度不大,仅0.19~0.98 m,发育正粒序和交错层理构造。向上递变为局限潮上带的砂泥坪、泻湖、泥云坪沉积,沉积了一套泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、微晶白云岩、微晶介形虫白云岩及微晶或粉晶石灰岩。

(2)黄龙中段(C2HL2)。该段主要为潮下带,其次为潮间高能、较高能沉积的碎屑颗粒白云岩相,并见鲕粒和凝块石白云岩相,厚13.36~28.24 m,岩性为白云岩类,表明在下段沉积末,地壳振荡性上升,并且气候变干旱,海水咸度增大。由于微地貌各井区有所不同,因之各井纵向组合稍有差异。本段的显著特点之一是潮下浅滩环境发育较成熟,沉积了多层厚度不一的砂屑白云岩。

图2 华蓥西石炭系黄龙组沉积相模式分类图

(3)黄龙上段(C2HL3)。该段海侵规模加大,海水咸度变正常,研究区成为正常海湾环境,沉积了一套正常浅海相潮下带的生物(屑)石灰岩、石灰岩。生物包括棘屑、介形虫、有孔虫、海百合茎、腕足类、腹足、瓣鳃、苔鲜、珊瑚。

图3 黄龙组沉积微相标志

2.2 沉积相带展布

华蓥西石炭系黄龙组的沉积相演化过程,可分为黄龙组沉积早期、中期和晚期3个阶段(分别对应黄龙下段、中段和上段)。随着海水的不断侵入,早期的局限台地潮上带缓慢过渡到中晚期的开阔海潮下带。

(1)黄龙早期。黄龙组下段是在志留系古侵蚀面的基底上沉积的,必然要经历早期填平补齐过程。下段最大厚度为水深1井,也仅5.44 m;在垂向上表现为明显的海进序列;平面展布为藻云坪和云坪,黄龙下段平面相展布如图4所示。

(2)黄龙中期。由南向北,黄龙组中段的颗粒白云岩岩性存在明显差异:各井中颗粒白云岩的总厚度和在中段中所占厚度百分比明显增加,特别是水深1井较明显;具有滩相颗粒白云岩的层数增多,颗粒白云岩沉积时的能量明显增强,滩相沉积不断增多。黄龙中段颗粒白云岩厚度如图5所示,黄龙中段平面相展布如图6所示。

图4 黄龙下段平面相展布

图5 黄龙中段颗粒白云岩厚度等值线图

图6 黄龙中段平面相展布图

(3)黄龙晚期。黄龙组上段继承了中段的相展布特点,只是中段沉积后出现小规模的海段现象,沉积了一套生物(屑)或含生物(屑)石灰岩。北部水深井上段主要为含生物微晶石灰岩、亮晶含生物凝块石砂屑石灰岩和亮晶生物凝块石石灰岩,上部为亮晶有孔虫凝块石石灰岩和亮晶凝块石石灰岩间互层,完全表现出正常浅海沉积特征。黄龙上段平面相展布如图7所示。

图7 黄龙上段平面相展布图

3 结语

通过研究区钻井、录井、测井资料分析,认为研究区在石炭系黄龙组主要处于潮坪—浅海碳酸盐台地环境沉积,进一步细分为潮上、潮间、潮下3个亚相。受海平面升降、气候等因素影响,沉积环境表现出由闭塞或相对闭塞环境向半闭塞或开阔浅海环境过渡。

[1]四川油气区石油地质志编写组编.中国石油地质志·卷十:四川油气区[M].北京:石油工业出版社,1989:30-40.

[2]强子同.碳酸盐岩储层地质学[M].北京:石油大学出版社,1998:72-101.

[3]方少仙,侯方浩,李凌,等.四川华蓥山以西石炭系黄龙组沉积环境再认识[J].海相油气地质,2000,5(1/2):158-166.

[4]金振奎,石良,高白水,等.碳酸盐岩沉积相及相模式[J].沉积学报,2013(6):965-979.

[5]朱筱敏.沉积岩石学[M].第4版.北京:石油工业出版社,2000:35-50.

[6]张婷,唐洪,吴斌.华蓥山北倾没端地区石炭系沉积相研究[J].四川地质学报,2010(3):271-274.

[7]张成富,徐国盛,龚德瑜,等.川东大天池气田龙门区块石炭系黄龙组沉积相研究[J].物探化探计算技术,2010(4):371-379.

[8]郑荣才,李德敏,张哨楠.川东黄龙组天然气储层的层序地层学研究[J].沉积学报,1995(增刊1):1-9.