基于Crs系列旋转岩盘仪的酸岩非均相反应研究

冯艳琳

(西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都 610500)

N油田碳酸盐岩储层以灰岩为主,储层多呈现埋藏深、温度高、渗透率低、裂缝较发育、非均质性强等特点。油田酸化/酸压措施用酸多为盐酸,常规盐酸与碳酸盐岩反应的速率过快、滤失速率难以控制、增产措施效果不甚理想。自转向酸和胶凝酸属于高黏酸,可用于酸化盐岩以实现酸液转向或减缓酸压过程中酸液滤失情况。因而,需要模拟实际地层高温高压环境,比对多种酸液与岩石非均相反应,实现优选酸液配方体系和优化工艺的目的。

研究酸岩反应的实验研究方法主要有静态溶蚀实验、旋转圆盘实验及各种流动实验等,其中应用最多的是旋转圆盘实验。国内外学者应用旋转圆盘试验仪研究了多种类型酸液体系在一般条件下的酸岩反应实验[1-8]。为了进一步掌握酸液有效作用时间及距离,本次研究利用Crs系列旋转岩盘仪,根据化学反应动力学相关理论并结合非均相刻蚀实验,观察高温高压条件下的酸岩反应现象,综合评估不同酸液与研究区储层岩石的反应规律。

1 实验准备

1.1 实验仪器

实验所用Crs系列旋转岩盘仪是美国岩心TEMCO公司开发的高温高压旋转盘酸岩反应测试仪,能够模拟油气井通常遇到的高温高压条件,提供高温高压下的测试环境。

1.1.1 工作原理

该仪器是在一定温度、压力下通过电机驱动使酸液中岩盘旋转,使酸液与岩面产生相对运动,模拟地层中酸液的实际反应状态。实验中,将配好的酸液注入预热釜中,并将制备好的岩盘采用聚四氟乙烯管固定岩盘置于反应釜内旋紧,加热预热釜和反应釜,用液压泵对反应釜加压,待温度、压力达到设定值后,将预热釜中酸液导入反应釜;然后在设定转速条件下由电马达带动釜体内的岩盘旋转进行反应,定时取样测定酸液浓度,计算相应条件下的酸岩反应数据。

1.1.2 结构组成

该仪器由预热釜、反应釜、液压泵,以及温度测量与控制系统、压力测量与控制系统、磁驱动及马达控制系统、实验台架及计算机数据采集控制系统等组成。这里介绍主要技术指标:

(1)反应系统。预热釜容积1 100 mL,反应釜容积1 000 mL,预热釜与反应釜均采用快速开启设计,仪器操作简单,可用旋转手柄实现快速开启和关闭。

(2)温压控制。热电偶控温,温度上限250℃;高压氮气加压,压力上限35 MPa。

(3)转速控制。马达与皮带传动装置调解转速10~2 000 r/min。

1.2 实验材料

(1)酸液体系。常规盐酸(10% ~24%)HCl+3%缓蚀剂+1%铁稳剂 +1%助排剂;自转向酸(10%~24%)HCl+3%缓蚀剂+1%铁稳剂+4.5%转向剂;胶凝酸(10% ~24%)HCl+3%缓蚀剂+1%铁稳剂+4%胶凝剂。

(2)油田岩心。对N油田所取岩心进行X射线衍射全岩矿物含量分析,发现岩心的矿物含量中方解石均超过95%,并含有少量石英与白云石,认为该岩心所在储层为灰岩储层。将测得岩心制备成长3 cm、直径2.54 cm的圆柱形实验岩盘,打磨平整,烘干,预备实验。

1.3 实验方案

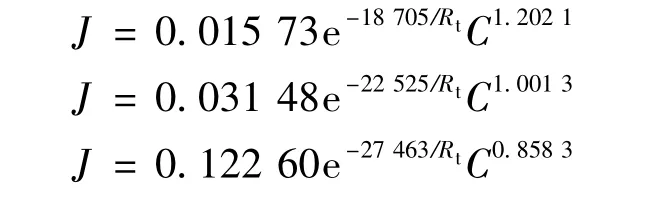

用旋转岩盘试验仪测试常规盐酸、自转向酸、胶凝酸与N油田储层岩心的反应速率,并观察反应前后岩石端面酸刻蚀形态,综合评估不同酸液与研究区储层岩石的反应。为了避免酸岩反应生成的CO2影响实验结果,实验过程中设定反应釜压力为7 MPa。考虑N油田常用酸液浓度、实际储层温度、施工注酸排量等因素,设计出实验方案(表1)。

表1 酸岩非均相反应实验方案

2 反应动力学

通过测定高温高压条件下3种酸液与岩石的反应速率,确定各自动力学参数、活化能以及氢离子有效传质系数,并建立反应速率及反应动力学方程。

2.1 反应动力学参数

依据质量作用定律,考虑同离子效应影响,采用酸液的不同初始浓度分多次进行,确定酸岩反应速率J。将反应速率J和酸浓度C取对数后作图,用最小二乘法对lg J和lg C进行线性回归,求得反应级数m(无因次)和反应速度常数k。

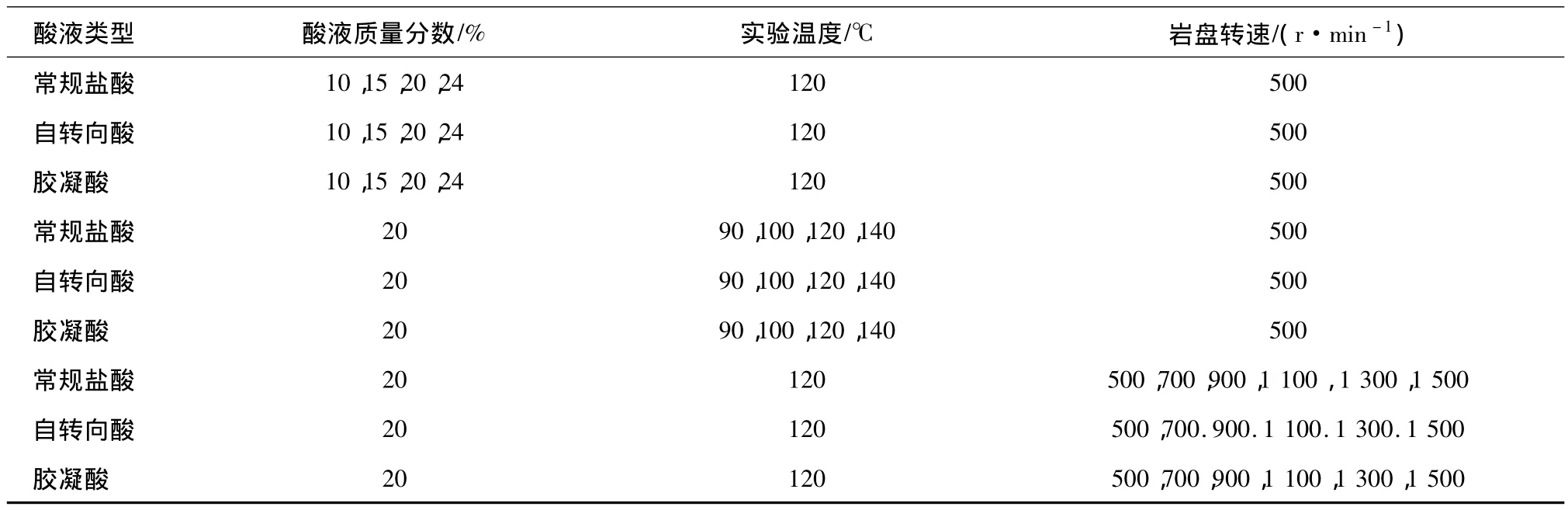

反应速率J指单位时间内流过单位岩石面积的流量,mol/(s·cm2);酸浓度C为t时刻的酸液内部酸浓度,mol/L。图1为反应速率和酸液浓度关系曲线。

图1 酸岩反应速率与酸液浓度关系曲线

反应级数反映酸浓度对反应速度的影响程度。常规盐酸、自转向酸、胶凝酸与岩石反应的反应级数分别是 1.202 1,1.001 3,0.858 3。常规盐酸、自转向酸、胶凝酸的反应级数依次减小,说明常规盐酸酸液浓度的变化对反应速率的影响程度最明显,自转向酸次之,最小为胶凝酸。

反应速率常数是除反应级数之外确定速率方程的另一个重要参数,它表征反应的特性,与反应物浓度无关,仅与反应物的性质、温度和压力相关。相同温压条件下,常规盐酸、自转向酸、胶凝酸的反应速率常数依次为 5.17 ×10-5,2.58 ×10-5,2.55 ×10-5。随着黏度增加,酸液本身的性质发生改变。3种酸液中胶凝酸的反应速率常数最小,这表明其与岩石反应发生最难,反应速率最慢。

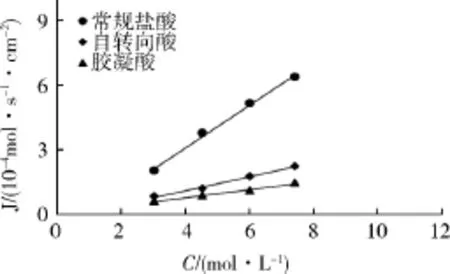

由线性回归曲线得到常规盐酸反应速率方程:

同理得到自转向酸反应速率方程:

胶凝酸的反应速率方程:

2.2 反应活化能

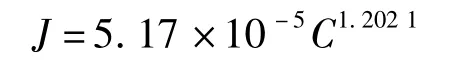

由阿伦尼乌斯定理[9]可以得到不同温度下酸岩的反应速度,根据lgJ和温度倒数1/T的线性关系,作图求出酸岩反应活化能Ea和频率因子k0,确定不同酸岩的反应动力学方程。图2为反应速率与温度关系曲线。

酸岩反应活化能表征酸岩反应发生的难易程度,是反应物分子到达可参与反应的活化分子时所需的最低能量。常规盐酸、自转向酸和胶凝酸的频率因子分别是 0.015 73,0.031 48,0.122 60;不同酸液的反应活化能分别是18 705,22 525,27 463 J/mol。

图2 酸岩反应速率与温度关系曲线

分子需要一定能量才能发生化学反应,且有效碰撞的活化分子间才可能生成产物,这里的能量就是反应活化能。3种酸液的反应活化能相比较,E常规盐酸<E自转向酸<E胶凝酸;其中胶凝酸与岩石反应过程中反应物分子到达可参与反应的活化分子所需的最低能量最大,即进一步反应需要更高活化状态,使得相同条件下的反应速率更为缓慢,利于延长酸液在地层中的有效作用时间。

由酸岩反应速率方程式,分别建立常规盐酸、自转向酸、胶凝酸与岩石反应的动力学方程:

2.3 有效传质系数

根据奈维-斯托克斯方程和连续性方程,求解实验条件下酸液流动反应旋转时的对流扩散偏微分方程,得到酸岩反应时氢离子有效传质系数的解析解。

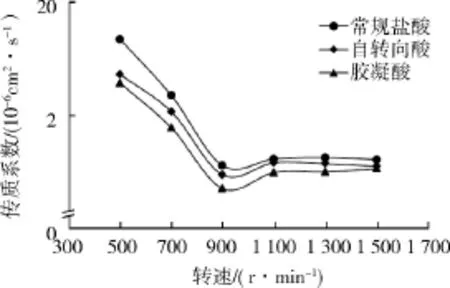

从图3可知,随着岩盘转速的增大,3种酸液的有效传质系数均呈现出先下降后上升的趋势,而不同类型酸液均存在的传质系数极小值说明此刻的酸岩反应速率最小。这是在岩盘旋转带动酸液中离子运动过程中,2种传递过程(对流-扩散)协同效应的结果。与此同时,一定存在最佳注酸速率范围,使酸岩反应速率最小。

图3 3种酸液氢离子传质系数与转速关系曲线

3 非均相刻蚀形态

酸液性质、岩石矿物成分及岩石结构的不同变化,导致酸液对岩石的刻蚀形态各异,且刻蚀形态直接影响酸蚀裂缝的导流能力:刻蚀形态越不均匀,就越容易获得较高的酸蚀裂缝导流能力。

用Crs系列旋转岩盘仪进行岩心动态刻蚀实验,考察不同因素下酸液刻蚀研究区储层岩石能力。

3.1 酸液含量对刻蚀形态的影响

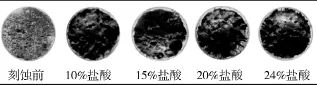

酸液含量越高,非均匀刻蚀程度越强,但酸液含量超过一定值时,非均匀刻蚀程度反而下降。图4为常规盐酸与岩石反应前后岩心端面情况。

图4 常规盐酸与岩石刻蚀形态实验结果对比

对比后发现,10%常规盐酸刻蚀后岩面较平整,15%刻蚀后岩面凹凸不平,20%刻蚀后岩面形成明显非均匀刻蚀痕迹和沟槽,但24%常规盐酸刻蚀后岩面的非均匀刻蚀形态没有20%显著。酸液中H+含量随酸液浓度的增大而增加,使酸岩反应速度随之加快,酸液逐渐加深对岩面的刻蚀程度。当酸液浓度达到一定值时,虽然酸液分子数目变多,但是酸液电离度降低的幅度越来越大,结果让酸液中H+浓度反而变小,使酸岩动态刻蚀速度变缓。

3.2 反应温度对刻蚀形态的影响

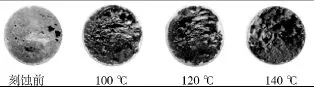

高温下酸岩反应受温度的影响较大。观察自转向酸与岩石反应前后的岩面刻蚀形态,刻蚀沟槽逐渐加深,非均匀程度逐渐加强,实验结果如图5所示。

酸岩反应过程中温度越高,刻蚀后岩面形成的非均匀刻蚀痕迹和沟槽就越明显,越利于提高酸蚀裂缝导流能力。但同时温度越高,一定程度上又会缩短酸液有效作用时间,降低酸液有效刻蚀缝长。在高温条件下,若不采取措施去减缓酸岩反应速率,将很难获得较好的措施效果。

图5 不同反应温度下自转向酸与岩石刻蚀形态对比

3.3 酸液类型对刻蚀形态影响

与不同酸液发生反应,岩石端面都会形成一定的非均匀刻蚀痕迹和沟槽,3种酸液均非均匀刻蚀岩面,实验结果如图6所示。

图6 酸液与岩石刻蚀形态对比

常规盐酸刻蚀速率极大,刻蚀现象明显,酸岩反应速率也大,在储层条件下酸液消耗快,酸很快失去活性,有效作用距离较短;自转向酸刻蚀速率适中,与岩石反应速率适中;胶凝酸能出现明显的非均匀刻蚀现象,对比常规盐酸出现刻蚀时间滞后,减缓酸液刻蚀速率以及同岩石反应速率,能够延长酸岩反应时间,增加酸液有效作用距离。

4 结语

借助Crs系列旋转岩盘仪,从非均相反应动力学及岩心动态刻蚀形态的角度,研究N油田实际温压条件下的酸岩反应,得到以下结论:

(1)胶凝酸与自转向酸的各项动力学参数值明显小于常规盐酸的实验值,表明相同条件下其浓度变化对酸岩反应影响不大,这2种酸液配方体系适应性更广。

(2)高黏性的胶凝酸到达可参与反应的活化分子时所需的最低能量最大,与目标储层岩石反应的速度最慢;温度上升时,会降低胶凝酸黏度,一定程度上会影响酸岩反应。

(3)3种酸液中H+的传递规律相似,都存在最小传质系数值,各自对应的最佳注酸速率范围在优化设计中应予以充分考虑,以提高措施成功率及有效率。

(4)由岩心动态刻蚀实验结果可知:酸液浓度越大,非均匀刻蚀越强,但酸液浓度一旦超过20%,刻蚀程度不升反降;随温度升高,岩心端面溶蚀加剧,刻蚀程度进一步加强;不同酸液的刻蚀速度不同,出现刻蚀现象有所差异,胶凝酸和自转向酸比常规盐酸更能非均匀刻蚀岩心。

[1]张黎明,任书泉.用旋转圆盘仪研究酸岩表面反应动力学[J].化学反应工程与工艺,1996,12(3):238-246.

[2]张建利,孙忠杰,张泽兰.碳酸盐岩油藏酸岩反应动力学实验研究[J].油田化学,2003,20(3):216-219.

[3]Taylor K C,Nasr-El-Din H A,Mehta S.Anomalous Acid reaction Rates in Carbonate Reservoir Rocks[J].SPE Journal,2006,11(4):488-496.

[4]尧艳,陈大钧,熊颖.一种泡沫酸对碳酸盐岩油气层的酸化作用[J].钻井液与完井液,2008,25(3):71-73.

[5]何春明,陈红军,翟锐.乳化酸酸岩反应动力学实验研究[J].油田化学,2009,26(3):245-249.

[6]Al-Khaldi M H,Nasr-El-Din H A,Sarma H.Kinetics of the Reaction of Citric Acid with Calcite[J].SPE Journal,2010,15(3):704-713.

[7]何春明,陈红军,刘岚,等.VES自转向酸反应动力学研究[J].石油与天然气化工,2010,39(3):246-249.

[8]张智勇,丁云宏,赵常青,等.胶凝酸反应动力学试验研究[J].石油与天然气化工,2005,34(5):394-396.

[9]埃米尔·J·埃克诺米德斯,肯尼斯·G·诺尔特.油藏增产措施[M].第3版.北京:石油工业出版社,2002:30-38.