白日飞升,紫烟沁心—记台湾香道文化研究学者刘良佑

沈嘉禄

白日飞升,紫烟沁心—记台湾香道文化研究学者刘良佑

沈嘉禄

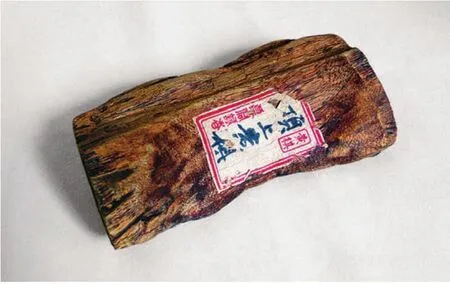

越南黄油沉香山子沈嘉禄/摄

重任担肩,“香道教父”刘良佑

谈及香道,香界人士无不对刘良佑先生肃然起敬并深怀感念。刘先生是台湾逢甲大学历史与文物管理研究所教授,数年前应邀在上海博物馆做研究工作,业余时间为自己制定的研究重点则是挖掘整理中国的香文化。2003年,刘教授提前办了退休手续后移居上海,在徐家汇附近购房置家。

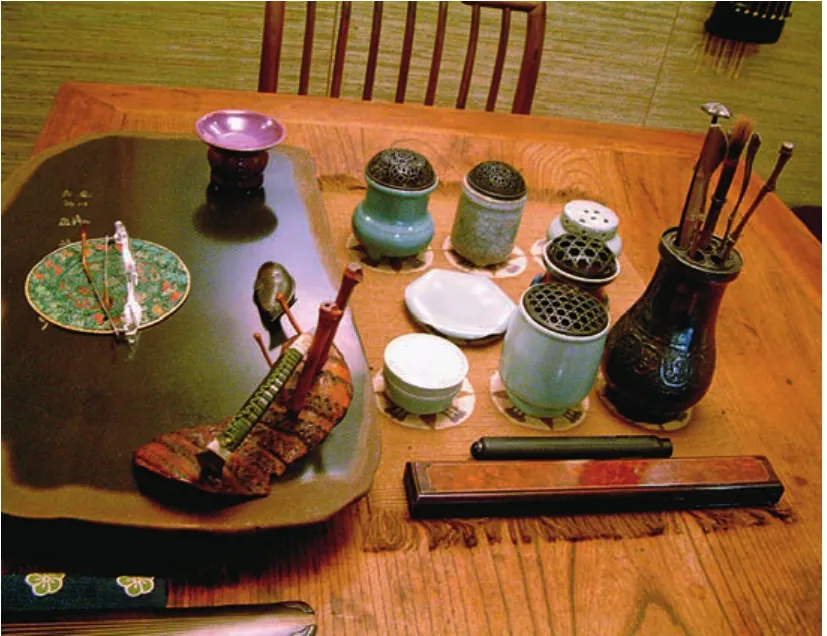

品香的工具沈嘉禄/摄

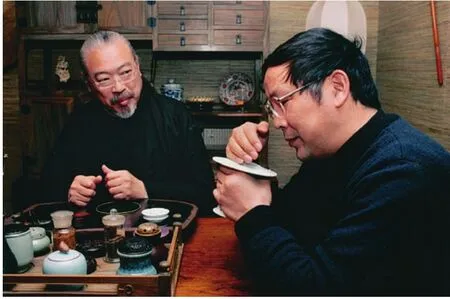

我有幸多次造访刘府,刘教授精心营造的雅致环境令人流连,古典家具和小巧玲珑的江南园林构成了一个非常传统的居家空间。茶几中央是刘教授自己烧制的仿宋汝窑香炉:一朵盛开的荷花,盖子是一只亭亭玉立的翠鸟,若有若无的香气从鸟吻中逸出。啜了明前新茶,宾主移至另一间园景小室,他又开了一瓶法国波尔多红葡萄酒。我素不善饮,才几口就脸红了。“有点晕吧,而正是闻香的最佳状态。”刘教授笑得有点玄秘。

移轻四扇雕花门板,进入香室。香室的要求是透气而不通风,壁纸是以植物原料制作的,墙上悬了一面羊皮鼓和一张黑漆古琴。皮鼓素面朝天,刻录了草原上的呐喊。古琴型制规矩,琴面“蛇腹”清晰,看来年纪不小。一张徽作榉木束腰四仙桌上罗列着香具,一手可握的品香炉均为刘教授自己仿制的官、汝、定、钧,外加龙泉,釉面温润如玉,分别用来品鉴不同的香。还有同样材质的取火罐、香炭盒、香盒和香渣碟。由整块纯银打造而成的七孔香插筒还是南宋的遗物,包浆幽亮,分别插着紫铜竹节款式的香匙、香夹、押灰扇、探针、顶花、灰铲、香帚。

刘教授从一个玻璃瓶里取出一段香料示客,长约八寸,木质密致,乳白带黄,从外形看与一般的白木无异。然后他拿起一把名为“云音”的大马士革钢刀,在香料上割了一片比指甲略大的木片,放进闻香炉内。据他说,香料的切割也至关重要,顺向、逆向、横向所获得的不同纹理会造成香气的差异。

此前炉内已经铺了用松针和宣纸煅成的灰,埋入一小块点燃的木炭,刘教授挟了香料盖在炭上面,埋灰后再用灰押轻轻押出放射状花纹的“小山”,循序渐进,纹丝不乱,操作时神情非常专注。此时,宾主四人已按礼仪坐定,我年少,居末座。

(左图)炉内香灰沈嘉禄/摄

品香炉的传递是顺时针的,主人用左手传至主客的右手,客人右手接过来,闻香三次之后再用左手传于下一位的右手。一种古意盎然的仪式感让我兴奋不已,但正襟危坐—这是必须的。

(右图)作者在刘府品香

当这只仿官窑品香炉传到我面前时,我的手在微微颤抖。按照刘教授的垂范,我右手紧紧握住香炉的颈,左手虚握成蒙古包状,盖住香炉口大半,移至鼻下,深深吸入,一股幽然古雅的香味迅速渗入体内又从脑门逸出。闭目凝神,脸向左侧,再将鼻腔内的余气排出。

“体会,再体会。”我瞥了一眼左侧的刘教授,脸上写满了期待和鼓励。其实不用他暗示,我的记忆在刹那间苏醒了,我仿佛身附羽翼,腾空而起,翩然穿过经幡飞转的雪域高原,置身于大昭寺香烟缭绕的经堂。

清幽缥缈的头香过后,第二次为本香,遥襟甫畅,逸兴遄飞,第三次为尾香,回味悠长,诗意盎然……

“再过一会,你又会闻到另一种香味。品香的神奇就在于在半小时内,你能体会到不同的气息。香是有生命的,它在燃烧的过程中不停与你对话,你用心与它沟通,它就会无保留地回报你。”刘教授如是说,品香炉开始新一轮的传递。

凭虚御风,涤除玄览。

品香炉内只有香气散出而看不见一丝烟雾,有烟者不能算是好香。宋诗里早已说明白了:全在炉烟未发时。一炉香闻毕后,换上另一种香,继续我们美妙的香气之旅。但要我具体形容那种气息,却是相当费力的事。

按照日本香道的规矩,在闻香过程中,要即时在裁成狭长条的香笺上写下心得。由于香的气息捉摸不定,一开始可以借用西湖十景来比喻,后来才用偈句来表达。但如何做到准确而有富有诗意,就需要灵敏的感官和丰富的想象力,还有诗性的表达能力。刘教授将他自己累积多年的香笺给我看,往往是一个单词后,再用一句诗来解释。写好香笺,才称得上是闻香已久的“香客”了。

万水千山,顶上香料比美女还难找

刘良佑教授何以对香文化发生兴趣?闲谈之间我才知道,刘良佑教授1946年生于重庆,排行老三,出生后次年便随母亲到沈阳,又一年后迁居北平、上海等地,1949年春再随父亲迁往台湾,在台南登岛后辗转于高雄、花莲、冈山之间,最后定居屏东,1967年就读中国文化大学美术系,后进入艺术研究所。七十年代在台北故宫博物院任职,参与清代宫中档案的建档工作,得此机缘,他博览故宫典藏,获益良多,后又到器物杂项部门工作,开始研究明清瓷器、珐琅彩器、玉器等,并著有《中国器物艺术》《故宫所藏珐琅器之研究》等专著。1978年离开台北故宫后,刘良佑先后在文化大学、弘光大学、逢甲大学执教,在美国、瑞士、马来西亚等多个大学及岛内的东吴文化大学、中国学术学院等兼课。刘良佑真正研究香道始于1996年,时间并不长。但在这之前,他曾拜在张大千先生门下学画,1971年他才25岁,就在台北凌云阁画廊举办了首次水墨个展,引起宝岛艺术界的讶喜,两年后又在美国、荷兰举办个展,这是华人在美欧举办水墨展较早的一位,让西方人看到了中国水墨画在现代艺术观念渗透后的新走向。在挥洒丹青的同时,刘良佑又于1977年开始自学现代陶艺,很快在1980年举办了自己的陶艺作品展。

至于香道研究,据刘良佑自己说,真正全身心的投入,其实是在九十年代中期。但短短数年之后便拿出了《灵台沉香—中国传统品香文化与嗅觉之美》《品香之道》《香学会典》等香文化专著,被台湾香界公认为“香学第一人”。之所以在数年之内获此成绩,我想除了刘教授具有学术上的宽广度,还得益于他涉足世界文明古国发源地的探访,还有丰富的人生阅历以及扎实的美术基础。

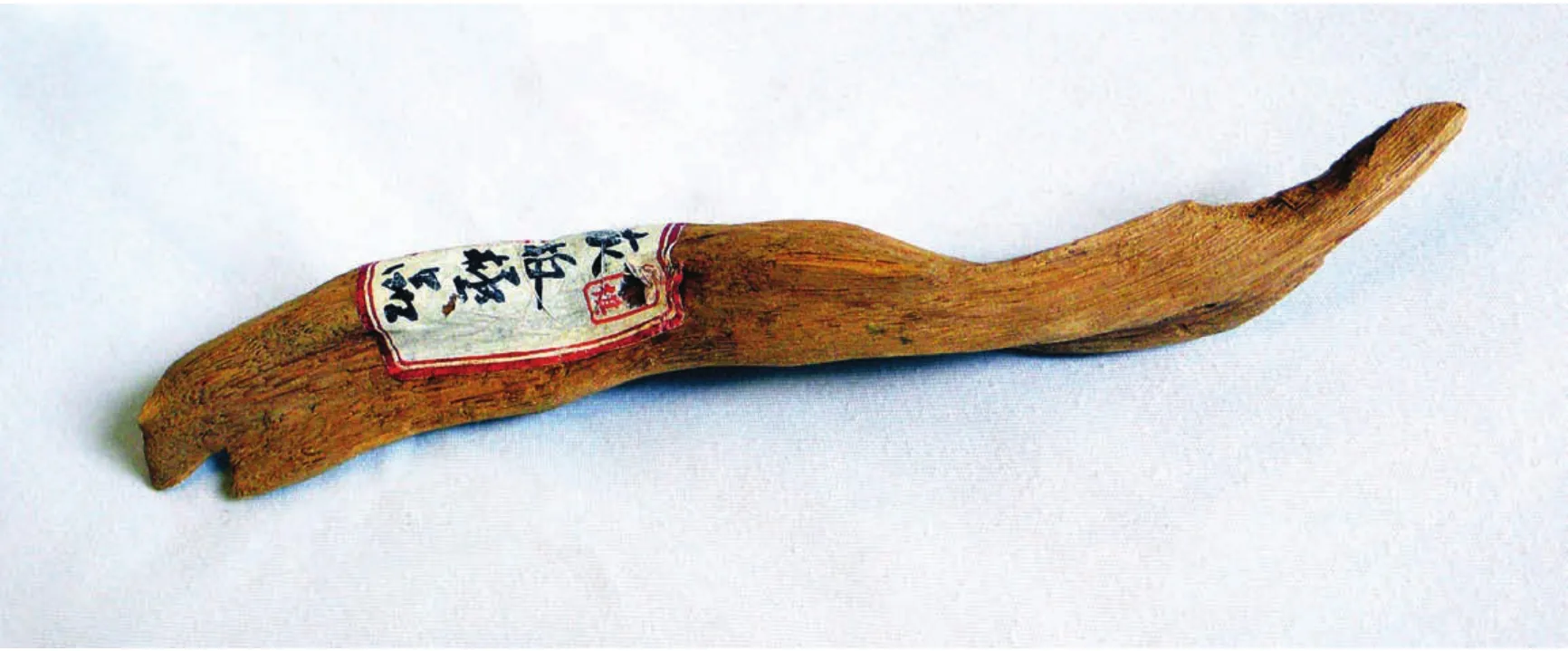

顶上白棋楠沈嘉禄/摄

顶上黄棋楠沈嘉禄/摄

顶上金丝棋楠沈嘉禄/摄

对于文明源头的探访,具体表现为对香的寻找与分享。刘良佑追随宋人丁谓的流放足迹,到了当时被称为天涯海角的海南岛—那是中国历史上主要的沉香产地,见证了沉香的采集与制作。他还循着宋代海外香药贸易的路线来到越南、柬埔寨等香料集散地,在香铺内外研究来自各地不同香木的细微差异。他根据不同的原料配制、试验各式各样香方,还在民间寻找轶散弥久的古配方,希望复原历史场景。对于已为人们陌生的品香工具,他基本上是沿袭古制,但也在确保传承准确性的同时加入了创新与实用的元素,融入了现代人的嗅觉美学。对于品香的方式和工具,也再三修正、改良,并申请专利。这一切都是为了确保香学在中国的正统地位,重建香学程式礼仪。

有一次在刘府品香,他让我看一件刚刚从虹桥路某老家具商店运来的香柜,这是他用沉香木按古制订制的,不施油漆,不加雕刻,素面素心,小门与抽屉均玲珑可爱,他拉出抽屉,打开小门,让我探看膛内的秘密。啊,成器后的沉香木发生了奇妙的变化,沉香的结晶如一根根透明的针从上面恰如钟乳石那般悬挂下来,或者从侧面探出。这个情景超出了我的经验,也未见书上有记载。他乐呵呵地看着我,好像看到一个顽童费了很大的心思也拆不穿他设计的西洋镜。“这就是沉香木的神奇之处,也出乎我的意料。”

清代银地金花紫棋楠手串沈嘉禄/摄

“真香难寻啊!”坐下后,他呷了一口红酒对我说:“中国的海南、广东、广西一带曾是香的产地之一,以出产莞香树的沉香为主,现在几乎绝产了。泰国、新加坡、越南、老挝等国才是世界香料的主要集散地,但市场上能看到的货都一般,如有熟人介绍,取得香铺老板的信任,才能进入内室一窥顶上、甲级等上等货色。至于极品、特级等最高级别的香,一般是深藏闺中人未识,能亲眼一睹是极大的幸运。”

“上等香的采购过程也很独特,先由客人闻香,然后取一纸自报价格。如果你的报价高得离谱,会被业内人士看不起,报得过低,也有辱主人,没有扎实的专业知识是不敢下单子的。此段香料面市的七天内,不断有专家来闻香,思考再三后下单子,七天后买家聚集一堂,当场开标,胜出者接受大家的祝贺。”刘教授告诉我,他曾在新加坡以每千克28万美元的单价购得一段顶上棋楠香。

此外,刘教授还经常在香港拍卖会上举牌竞标。他请师母罗曼莉女士找出一件银地金花紫棋楠手串让我见识,那是他几年前从香港拍卖会上竞拍来的,18颗圆润的紫棋楠珠,穿了网格状的金线,每颗纵横穿行的20股金线再穿起一百多颗比米粒还小的珍珠。掐丝工艺如此之精,我还是第一次领教,让人叹为观止。有一次,他还意外拍得一件清代的棋楠扳指,素面素心,连同一个小巧的錾花银盒。扳指的材料多为白玉和翡翠,也有用犀角或象牙做的,但用棋楠制成极为罕见。打开银盒时,一股奇香直冲我的脑门。刘教授笑着说:“我们割点下来品一品?”也不管我极力阻止,即从扳指底部割了一点投入香炉内,一时间山花烂漫。

千年香道,谁为你申遗?

不久,北京故宫珍宝展在上海博物馆开幕,刘良佑教授提醒我去看一下。他说:“你去看看按原样布置的乾隆皇帝的三希堂,两扇门上就有画了两件香具,许多人都误以为是印盒或其他文具了。”他还说:“直至今天,不少人听说香,就以为是宗教用的香,其实它只是香学中很小的范畴。清代以前的用香情况你已经了解了一些,今天上海博物馆的这个展览又告诉我们,在康雍乾三代盛世,行香更加深入日常生活,炉、瓶、盒三件一组的书斋案供以及香案、香几成为文房清玩的典型陈设。但经过鸦片战争后,随着国运的衰退及西方文化的侵入,香道日渐退出贵族和文人的清闲生活。”

刘教授不止一次向我透露,打算在上海发起组建一个香学研究会,等搞得有点眉目后,再组织起学术界的力量,准备申报世界非物质文化遗产。“不能让日本人抢在前面,香学的源头在中国,香学的典籍在中国,研究中心也应该在中国,大陆与台湾的香学研究者应该多多交流,加强合作。民间层面,从收藏、玩赏入手,也应该进行研究,而不是单纯的玩赏和投资。”

是的,非遗项目的申报先决条件之一是要有传承人。他身为台湾学者,能否代表两岸香界学人来承担这个文化使命,这,或许也不是他个人能够回答的问题吧。而且这个时候,刘教授已经隐隐感觉到资本的力量可能会损害对香学的研究进程与研究质量。

刘良佑教授特别提醒我:“香学是一门学问,是一门在饮食男女之外、重在修身养性的学问,它需要一个和谐安康的大环境。盛唐是一个国力强盛、对外来文化兼容并包并且是佛教得到大发展的时代,熏香在那时可能就得到了普遍,五代的罗隐写过一首诗:‘沉水良材食柏珍,博山炉暖玉楼春。怜君亦是无端物,贪作馨香忘却身。’说明当时的文人士大夫已经相当痴情于此了。到了宋代,由于士大夫对物质生活的高标准严要求,又从精神层面的着力倡导和提升,中国传统文化中的琴棋书画以及美食、酒、茶等都完成了奠基,呈现出博大雄浑的态势。熏香至此也成了一门艺术,达官贵人和文人墨客经常相聚闻香,并制定了最初的仪式。唐代鉴真和尚东渡,不仅把佛教传到日本,同时也带去了与佛教有密切关系的熏香文化。”

清代棋楠扳指沈嘉禄/摄

他又告诉我:平安时代以后,香料在日本贵族中用得比较多,他们经常举办“香会”或“赛香”的熏香鉴赏活动,这是“唐风”经由“和风”熏化而形成的一种风尚。日本古典名著《源氏物语》中就多次提到熏香盛会。到了足利义政时代,熏香演变成按照一定方式的“闻香”风俗,逐渐形成日本的“香道”。特别是享保年间的《香道条目录》一书问世后,香道取得了飞跃性的发展。但是日本本土并不产香,每年要进口大约500吨棋楠和30吨沉香。

今天,日本的香道有100多个流派,大体分为“御家流”与“志野流”。前者是贵族流派,图风雅,重气氛,香具豪华,程式繁中求柔;后者是武家(士)流派,重精神修养,香具简朴,程式简中有刚。在日本,习练香道被视作一门神秘深奥的艺术,从最初的闻香,到第二年练香灰造型,到第三年进入综合练习,经过4年修炼才可获得“初传”证书,若晋升为师范“皆传”级则需要15年,升到“奥传”一级就需要25至30年啦!

“中国文化的发生与传播,如一条大河,汇集了无数个山头的源流之水,又在奔向大海的过程中分成无数条支流,不可阻挡地流向世界各国,这是大好事,但有些门类的文化研究中心却不在中国,我们丧失了话语权,比如敦煌学,再比如香学和大漆艺术,它们在日本得以传承与发展,本土化的工作做得也极好,西方人以为这是他们的文化,这是误会,也是我十分不甘心的。”他说。

刘良佑进一步对我说:“你如果进行报道的话,应该在文章中强调香学的学术价值。我们可以先从浩瀚的典籍中梳理香学的起源与发展历程,再踏勘香事活动遗址,还可从中药典章中寻找旁支脉络,但最重要的是拿得出传承有序的脉络和今天的人类活动形态。这里有一个文化积累的过程,光有钱不行啊,他可能会去抽雪茄、喝洋酒、玩高尔夫。要静下心来,关掉手机,细细闻吸这捉摸不定的气息,需要良好的文化氛围和心境。但这事一定要做,否则被日本人抢去了,我们何以面对列祖列宗啊!”刘教授说到这里,眼眶里闪动着晶莹的泪花。

经过与刘教授的几次访谈,我很快写出了一些报道,特别是从申遗的角度切入,呼吁民众加强对香学文化价值和历史意义的认识。报道引起了有关方面的关注,对推动中国大陆香学的复兴起到了积极作用。

长歌当哭,美髯公不辞而别

后来我又多次应邀去刘府品香,程序依旧,品茶、喝酒,甚至欣赏几轴古画,看看他家院子里的丑石和红豆杉,坐下后再听刘教授天马行空的闲聊。有一次,我请一位摄影记者去拍照,刘教授还特意穿了一身玄色的长衫在门口迎候,好一个玉树临风的美髯公!

每次离开雅香缭绕的刘府,我都有一种超然物外的感觉。在刘教授的点拨下,我对香道的理解也在加深。我觉得所谓香道,就是通过眼观、手触、鼻嗅等闻香形式对名贵香料进行全身心的鉴赏和感悟,并在略带表演性的程式中,坚守令人愉悦和规矩的秩序,使我们在那种久违的仪式感中追慕前贤,感悟今天,享受友情,珍爱生命,与大自然融于美妙无比的寂静之中。

中国人在闲暇中品香、吃茶、抚琴、吹箫、挥毫、吟诗等所获取的那种乐趣,或称之为闲情逸致,构成了中国人优雅文明的历史,体现了中华民族的生活睿智。在现今世界追逐功利的繁忙、机械、紧张压力下,通过恬静闲雅的传统香事得到生活的乐趣与愉悦。闻一多先生喜欢焚香默坐,认为那是东方人特有的一种妙趣,他特别欣赏陆游的两句诗“欲知白日飞升法,尽在焚香听雨中”。

后来,我的朋友王其康先生邀请刘教授在退休后去他主政的上海城市管理学院做客座教授,专讲陶瓷及其他文物的鉴赏和修复。刘教授欣然答应,并将一大批图文资料,包括六大卷由他主编的《中国陶瓷史》都捐给了学校。

2007年的夏天特别热,有一天,我刚进入办公室,电脑还未及打开就接到一份请柬,心中大喜,莫非是刘教授又要请我去参加某个雅集?但打开一看,不由得一阵晕眩,一个难以接受的噩耗向我袭来:刘教授居然不辞而别了!

原来就在上海城市管理学院开学前几天,他与刘师母,带着几个朋友及学生去了青海,在青藏高原上玩了几天。最后一天略感不适,但还是经不住朋友的热情劝酒,喝了一点,似有不适,就睡下了,不久脸色起了变化,马上送医院抢救,刘师母大声疾呼,还是没能叫醒他。

一个鲜活的生命,61岁的生命,过早地离开了这片他深爱着的大地。

我与刘教授是君子之交,每次聊天闻香,均获抚掌击节之乐,并有相见恨晚之憾。他是一个对中国文化有贡献的人,而且还能做出更大的贡献,而老天爷没有给足他应该得到的阳寿,冷酷地召他去了。难道,难道老天爷也想品一品来自东南亚的棋楠香?

越南灰板紫棋楠沈嘉禄/摄

与刘良佑教授一起闻香、喝酒、聊天、赏画的愉快情景,仿佛就在眼前。送别他的那个上午,天气很热,阳光炫目,但我直感到周身寒彻。上海博物馆为他安排了一个只有相当级别的干部才能享受的送别大厅。一个学生长歌当哭,领唱,从台湾赶来的亲戚和学生,每人一袭黑衣,站立着。瘦小的刘师母也坚强地站立着。大厅里没有挂遗像,只陈列着一几,一椅,一案,上置一盆素心兰,还有一个香炉,是刘教授亲手烧制的,荷花形状,莲蓬上停了一只水鸟,一缕青烟从鸟嘴中袅袅散出。屏风上挂一幅刘教授画的画,画面上一棵树,孤独地站在明月下。计算机也在屏风上打出两条条幅,是刘教授手书,内容从佛经中化出来,很有点看淡人生的意思。

影视看屏上反复出现刘教授身前的影像,他在举办个人陶艺展和香道文物展,他在台湾故宫博物院鉴定古陶瓷,他在上课,他在闻香,他在东南亚的香铺购香,他与太太在青海湖骑骆驼——这也许是他留在人间的最后图像了吧。想起一个鲜活的生命瞬间消逝,我不由得淌下了泪水。我也算是历经磨难的人了,但这一次,我万分悲伤。

告别仪式结束后,他的学生给每位吊客送上一小捆线香作纪念,这是刘教授亲手做的。我曾经得到过他的馈赠,“刘家香铺”出品,六小瓶,浓缩六种花香。这一次,这一小捆在我手心颤抖。回家后,我找出一个元代的龙泉窑香炉,抽出一根点燃。依然是那种纯净的气息,那缕青烟盘旋着上升,弥散开来,如他的笑声一般。只是,两寸长的棒香太短,此刻又燃得太快了,真是太快了啊!

刘良佑简介:

香名天之南,四川省中江县人,1949年随父母到台湾定居。1970年起任职于台北故宫博物院从事文化研究工作,艺术史博士,台湾逢甲大学历史与文物管理研究所教授。曾担任台湾现代陶瓷艺术学会首任会长,是台湾著名古陶瓷研究专家、知名的书画和文物研究大家,也是两岸公认的香学研究第一人。曾应上海博物馆邀请做专题研究工作,挖掘整理中国的香文化,香学著作有《灵台沉香》《品香之道》《香学会典》。