学法指导与教法、学法之间的理性分析

张军 (江苏省睢宁高级中学,221200)

学法指导与教法、学法之间的理性分析

张军 (江苏省睢宁高级中学,221200)

从古至今,由中及外,学法指导就一直存在于普遍的“教学”现场,只不过长久以来没有被人们深入讨论并上升至理论高度。当然这里面的“教学”并不仅仅局限于“教师-学生”的课程层面,任何蕴含传授知识、技能、方法、情感体验等性质的人与人之间的交往,均有发生学法指导的可能。局限于课程的层面,讨论学法指导必然摆脱不了“教法”和“学法”,因为这是教学内容得以传承的主要途径,也是两个行为主体发生思想碰撞的必要条件。学法指导被作为教学术语单独析出,就应该存在其独立的特性,如何去认识其内涵,从教法、学法和学法指导三者内部的关系去把握或许更能厘清它们的裙带关系。

一、对教法的释义

贾齐作为现代体育课程研究的专家,他认为:教学方法是对教学过程中将不同材料按照一定顺序予以呈现的逻辑关系的指称[1]。不难看出,贾齐是对既有教的方法又有学的方法的教学过程进行解释,而在教学实践中被习惯于视为教的方法的“讲解、示范”等为教材,又如何认同呢?同样,依照杜威的“方法就是安排教材”的观点,“讲解、示范”确实具有教材安排的特征[2]。如,“单手肩上投篮”技术动作,教师在讲解动作要领时,必然是要将下肢站位、持球手型、大小臂的位置与夹角、用力顺序等按照教学目标、学生年龄特征、性别、运动水平等进行合理地安排并表述。当发生教和学的行为时,从表现形式上讲,“讲解”就是有别于“示范”的讲解法,而从内容上讲,作为承载“单手肩上投篮”这一运动文化的叙述,体现的教学本质正是经验的传承。又如,杜威在《民主主义与教育》一书中说:所谓教材,就是在一个有目的的情景的发展过程中所观察的、回忆的、阅读的和讨论的种种事实以及所提出的种种观念[2]。钟启泉对教材广义的认识是:同知识紧密相关,有助于各种能力与熟练的系统掌握、心理作业与实践作业的各种步骤、作业方式与技术[3]。由此,可清晰辨识出:体育学科中的教学方法具有学科的特性,讲解法、示范法、动作分解法等,在形式上依然可以理解为教的方法,只是表述时应该加上一个“法”字,否则,反映出的教学实体则为教材。另外,“还应明确教学方法具有‘点’、‘段’、‘线’等不同形式,如,‘示范法’是‘点’的形式,‘六步教学法’是‘片段’的形式,‘课堂教材的组织顺序’则是‘线’的形式”[4]。

至此,只能说基本认识了“教的方法”,而“教法”的内涵还远不止于此。首先看一下“法”与“方法”的异同。“‘法’有方法、标准、道理之含义”[5]。而《现代汉语词典》对“方法”的解释是:“关于解决思想、说话、行动等问题的门路、程序等”。也就是说“法”涵盖了“方法”,基于此,于素梅等研究认为“教法”中不仅仅包含“方法”的含义,还蕴含着“教理”[5]。上述讨论,显示了中、外专家以及中国几千年文化认同对教学方法认识的同一性。

通过对教法内涵的理性思考,则可分析出教法的行为主体是“教师”。无论是专职体育教师还是具备一定指导能力的学生,都应该无争议地认为行为主体是教师,因为“三人行,必有我师”,也即先于自己掌握和领悟的一切的人,都可以在某方面尊为师。而教法的行为客体并不唯一,因为作为行为主体的教师在安排教材顺序时,学情和教材是两个核心要素,因此,说教法的行为客体既有“学生”又包括“学习内容”。由于针对同一个教学内容,不同教师的教法不尽相同,也就是说不同的教师在安排同一教学内容时各有其道,如,“同课异构”。依据前文中外学者的共同认识,教法的行为路径则显然应该表述为“呈现教材形式”。

二、对学法的释义

《教学论》指出:学生的学法实际上是教师指导下的学习方法[6]。依据前文对“法”与“方法”的界定,《教学论》的认识同样与杜威、贾齐的认识不谋而合。本文同样基于对学法中“方法”的立场,因而,在体育学科中的学法,简单来说就是学生掌握知识、技能、发展体能、塑造形体等的方法,既有自学的方法也有师生互动、生生互动的学习方法。常见的有观看或观察(视频、电视、微视、图片、示范)、识记、模仿;练习、分解、讨论、请教、发现;探究、合作、反思等。学法可脱离教法单独存在,而在实际的体育教学中,也常是分合并存,这主要是因为各自的行为客体不同。当学习主体置身课堂教学之外或虽然处于教学之中,但脱离师生之间的互动时,学习主体会依据自身的认知水平选择适宜的学习方法,此为分;而当师生发生互动时,则为合。

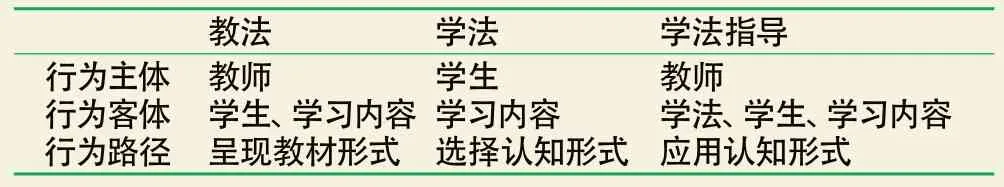

表1 教法、学法、学法指导的内部逻辑关系

学生谓“习”者,在学习的过程中,学生的学法获取途径多元不定,大致有三种方式:直接借鉴(周围的人、书报、影视、网络)、经验创新、迁移改造。局限于学校课程层面,单从学法的形式上讲,此时学法的行为主体是学生,行为客体是学习内容,主客体之间发生关系的行为路径则表现为选择认知形式。

三、对学法指导的释义

学法指导是一个合成词,即学法+指导,指导是动词,意即指示教导、指点引导、提示告诉,表明学法指导必须有师生互动,完整的语境表达应该是“教师对学生进行学习方法的指导”,失去任何主、宾对象,学法指导就只能是一个词语,不可能呈现。如果将学法定位为形式上的认知形式,那么指导学法就应该认同为对“认知形式”的指示教导、指点引导或提示告诉,也就是如何合理应用“认知形式”。指导的方向主要有四种:一种是关注内容的目标达成。如,运用观察法学习“单手肩上投篮”动作,所要达成的目标是球出手后产生快速的后旋效果,教师就应该在示范前提醒学生重点观察教师的压腕与拨指;第二种是关注学习内容。如,学习“腾空飞脚”动作,学生一味地通过观察法建立动作表象远远没有通过模仿来得高效;第三种是关注学习基础。如,学习“移动垫球”动作,基本的移动步法尚不清楚或不熟练,就有必要利用分解法提前练习脚步移动;第四种是关注个体特征。有的学生表象记忆出众,就应该鼓励其多观看挂图、视频等。其中,第三和第四种同属于关注学生个体差异。通过上述分析,可以判断,作为学法指导行为主体的教师,所对应的行为客体不仅仅是学法,还包括学习内容和学生,行为路径则为应用认知形式。

四、结论

通过前文对教法、学法、学法指导的分别释义,已基本能够厘清各自的内部关系。现从三者的主客体对象以及得以发生的途径进行纵向比较(见表1)。

首先,考察“教法”、“学法”、“学法指导”三者间的主客体关系。由表1得知,无论行为主体相同或不同,对应的行为客体都不完全相同,但都离不开“学习内容”这一中心主题。故,当教学活动发生时,教法、学法、学法指导都因“学习内容”的存在而紧密相连。

其次,从三者主客体发生对话的路径考察。教法在主客体发生的路径上表现为教师预先编排并呈现教材形式,其取决于学习内容、学生的整体学习水平和教师的教育哲学。

学法在主客体发生的路径上表现为学生依据教师呈现的教法(讲授法、示范法等),自然地、机械地或者极少数人高效地选择认知形式。极少数人高效地选择认知形式说明个别学生会学,但多数的学生在选择认知形式时,会失去其自身的灵活性。

学法指导在主客体发生的路径上则表现为对认知形式的应用,包括如何使用、改良和创新,既有面向全体针对学习内容的学法指导,又有区别对待针对学习基础的学法指导。

依据对上述三者主客体发生的路径的概述,教法与学法显然不同,无需深入讨论。学法与学法指导虽然都是针对“认知形式”得以展开,但是在实效的层次上有高低之分,如果将学法的路径比喻成机械选择的土路,那么学法指导就是他人指点的高速公路。重点考察一下教法与学法指导,教法与学法指导之所以会出现混淆,关键是受行为主体的干扰。教法与学法指导虽然行为主体相同,但主体所要承担的主要任务则大相径庭。教法的行为主体—教师的主要任务是依据学情和教学内容构思并呈现教材顺序,而学法指导中的教师的任务是:基于行为客体“学生”、“学习内容”的基础上对“学法指导”的主要行为客体—学法进行指导,是基于学生的学习策略,关注的是以学生高效掌握学习内容为结果,因此说,教法不等同于学法指导,并且学法指导的作用高于教法。

[1]贾齐.体育课程与教学研究的方法论[M].桂林:广西师范大学出版社,2014(1):159.

[2]杜威.民主主义与教育[M].王承绪,译.北京:人民教育出版社,1990:192.

[3]钟启泉.教材概念与教学创新[J].教学探究,2010(1):5-9.

[4]张军.辨析体育课程中若干“教”的问题[J].体育学刊,2012(3):75-78.

[5]于素梅.张庆新.毛振明.教法、教学法和教学方法的逻辑关系释义[J].武汉体育学院学报,2006(12):100. [6]李秉德.教学论[M].北京:人民教育出版社,2000.