重庆市制造业产业集群识别与特征分析

摘 要:产业集群的识别是进行产业集群相关研究的基础。已有的产业集群识别方法用来辨认产业集群都存在一定缺陷,导致研究结果模糊、分类和统计标准不统一,使产业集群识别的有效性和可靠性降低。其关键在于产业集群缺乏统一识别标准。本文利用2008-2010年重庆市基本单位普查数据,选取重庆市制造业区位商≥1的18个产业门类,以及该产业企业数目≥90家为标准,进行产业集群识别,共识别44个制造业产业集群。结果表明:根据本文制定的识别标准,能够识别制造业产业集群,并且每个产业集群具有明确的地理边界和产业门类。文章最后部分对重庆市交通运输设备制造业产业集群特征进行了归纳和分析。

关键词:产业集群;区位商;制造业;重庆市

随着经济全球化的持续发展,产业集群已成为区域经济发展研究与实践的核心概念之一,并成为世界上引人瞩目的区域经济发展模式和产业发展的重要组织形式。实际上,不管是产业区、企业集群、专业区、新产业区还是产业集群,分别从不同的角度探讨了特定区域形成的具有了竞争优势的产业空间集聚现象。根据Porter(1990,1998,2000)的定义,产业集群是指一组处于特定产业领域,在地理上相互接近,由于具有互补性和相似性而彼此关联的公司和相关机构。产业集群作为一种产业发展组织形式,科学运用集群模式制定发展战略和政策能够使国家或地区的经济快速、持续增长;产业集群构成了经济发展框架中极其重要的环节。

近年来,产业集群在国内发展速度非常快,并且分布极为广泛,其中以北京市、天津市、广东省和浙江省等为甚。产业集群是提高区域竞争力和创新,以及生产力环境的决定因素,而其实质是创新集群的概念,促进企业创新和升级,提高国家和区域竞争力。产业集群已经成为政府和企业认识经济的新思维方式和促进经济发展的政策工具,但目前关于产业集群的概念和识别方法较为混乱,其重要原因是缺乏可操作、实际性强、可靠性高的识别标准,目前国内已有较多关于产业集群识别标准的研究,但任然没有根据其提出的标准进行集群识别的实践。文章首先对产业集群识别方法进行综述,以重庆市制造业为例,利用区位商法并结合2008-2010年重庆市基本单位普查数据进行产业集群识别的实证分析,以为决策者和政策制定者提供一种最优决策的途径。

一、产业集群识别研究综述

近年以来,国内外的研究大多是探讨识别产业集群的方法和思路研究,虽然世界各国和地区均采用不同的产业集群识别方法和标准,但尚未达成共识。Martin认为产业集群有自下而上的区位商法和自上而下的产业法,并解释了该方法的适用范围;王发明运用空间基尼系数法对浙江产业集群进行识别界定;吕岩威、孙慧利用离差最大化和聚类分析对新疆产业集群识别研究;王今应用区位商法对国内汽车行业的产业集群进行了分析;孙慧、李小双和李苑应用空间基尼系数、区位商,并结合主成分分析法对西北各省区纺织业的集聚度和竞争力进行了评价;刘增利用投入产出表对浙江产业集群进行了定量研究;李广志、李同升等以区位商法和主成分分析法对陕西省产业集群进行了识别和选择分析;张建华等综合各种方法提出了一系列识别标准和建议,楚波、金凤君总从定性和定量两个方面对产业集群识别方法进行了评价。

国内外文献中,识别产业集群的研究主要有两种思路和八种辨认方法,其中辨认方法分别是:区位商法(LQ)、主成分分析法(PCA)、空间基尼系数法(G)、投入产出分析法、多元聚类分析法(MVC)、图论分析法(GT)、望闻问切法和波特案例分析法。其中,区位商法和基于投入产出表主成分分析法、多元聚类分析法、图论分析法用于中观层面的分析,侧重确定区域内主导产业和行业间的空间联系;空间基尼系数法从宏观和中观表明整个产业中本土产业所占比重;波特案例分析法适用宏观层面的分析,侧重于国家竞争力要素分析,表1详列了各种识别方法及其特点。

表1 产业集群识别方法及其特点

资料来源:根据参考文献[1],[7-9],[18-20]整理

二、产业集群识别——以重庆市制造业为例

1.数据来源与方法

现阶段国内关于产业集群的相关统计存在缺失,且尚无完整的产业集群识别方法和统计资料。本文数据主要来源于2011-2014重庆市和全国统计年鉴以及2010年重庆市基本单位普查数据,普查资料涵盖了2008-2010年位于重庆市40个区县5万多个制造业基本单位,对每个基本单位普查收集了:单位名称、单位地址、行业代码、员工数量等。参照2011年国家行业分类标准,根据行业代码可以识别不同类型行业的企业数。利用中观层面产业集群的选择采用区位商法(LQ),并结合法国学者Laine给定职业区内具有相似活动的企业层面数据来识别区域生产系统的方法,对重庆市产业集群进行识别和分析。

2.产业集群识别标准

Laine用给定职业区内具有相似活动的企业层面数据来识别地方生产系统,制定了四个标准:(1)专业化标准:LQ系数必须大于1;(2)企业数目:至少5家企业有同样活动,且至少有5个雇员;(3)密度标准:每公里厂商的密度至少两倍于法国的平均水平;(4)就业数目:至少有100位雇员与同一活动有关[6]。贺灿飞等总结了几种定量识别产业集群的方法,但认为目前尚无一个完美的定量方法来识别产业集群,研究者需要根据实际情况选择识别方法,定量方法可以在比较宏观的层面来判断区域(或地区)存在产业集群。

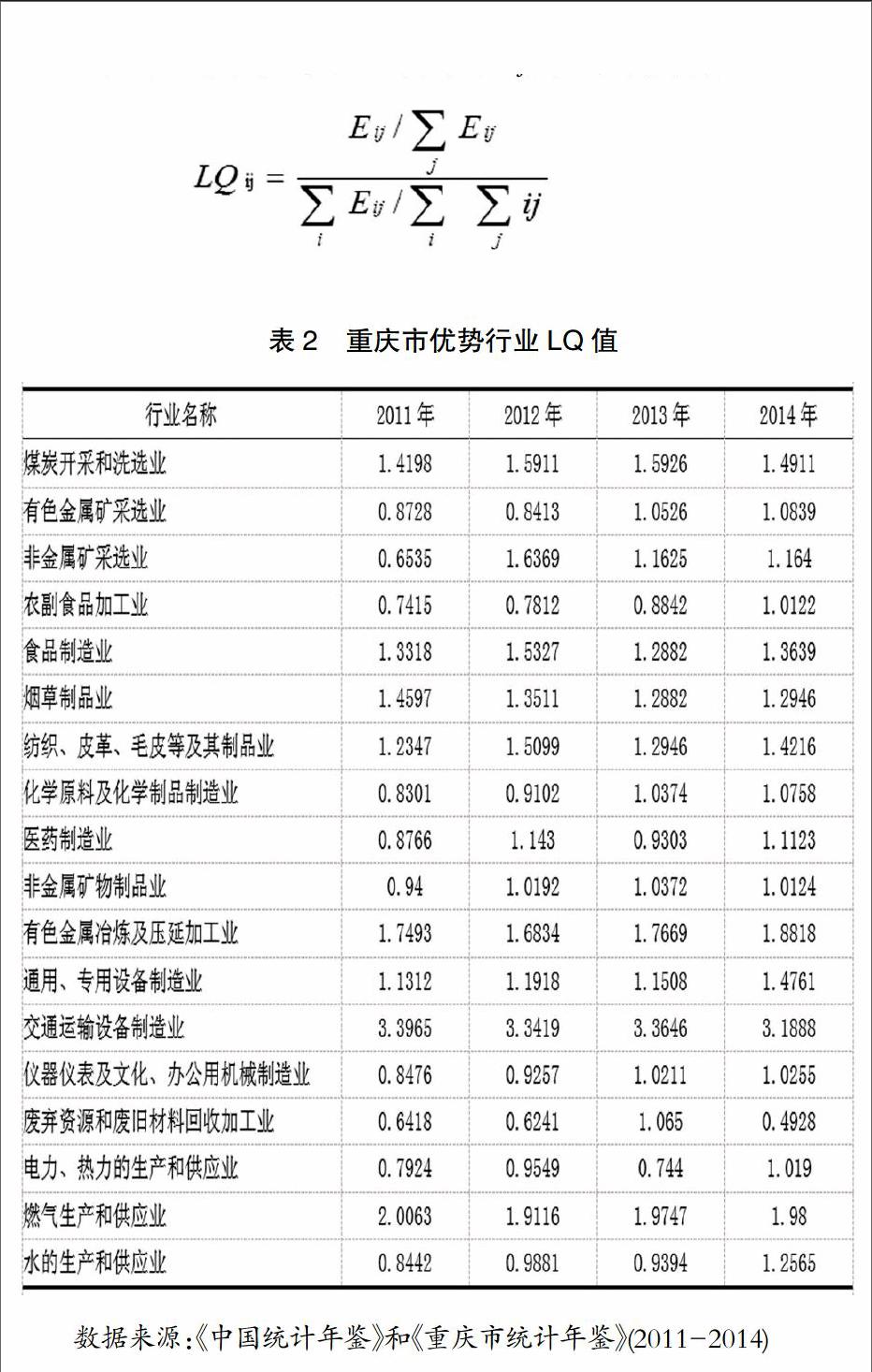

区位商LQ(location quotient)指某地区特定部门的就业人口(或产值)在该地区产业的总就业人口(或总产值)中所占的比重与全国该部门就业人口(或产值)在全国产业的总就业人口(或总产值)中所占比重之间的比值。区域i产业j的区位商计算如下:

其中:LQij为i地区j部门的区位商,LQ从中观层面上研究一个特定区域中部门产业占有的份额与整个国民经济该产业所占有的份额的比值,通过LQ可以确定区域的产业专业化程度和主导产业。当LQ>1时,说明i地区的j行业具有比较优势,在一定程度上显示出了该产业具有较强的竞争力,LQ值越大,该产业的专业化水平越高;当LQ=1时,意味着i地区的j行业供给恰好能满足本区需求;当LQ<1时,说明i地区j产业的专业化水平低于全国,需要从区域外进口j产业的产品以满足区域内的需求。

最终确定区位商和企业数门槛值,区位商作为识别产业集群的重要标准,一般认为LQ大于某个门槛值就意味着该产业在区域内具有比较优势和专业化水平,只有这些产业才可能构成产业集群。区位商识别产业集群就是要确定LQ多大才足以形成产业集群,到目前为止并没有公认的数值门槛,有一些研究把LQ>3,还有一些研究把LQ>1作为门槛;企业数的门槛值也没有定论,如意大利以80家企业作为识别产业集群的标准。

本文尝试性利用微观普查数据和中观区位商法识别产业集群,结合实际情况,最终本文以县区该产业的就业区位商≥1,企业数≥90家作为辨识产业集群的标准。

3.产业集群识别结果

本文以该产业的就业区位商≥1,企业数≥90家作为辨识产业集群的标准。共识别产业集群44个,分布在重庆市25区县,包括18产业门类(表2),根据该识别标准,万州区有6个产业集群,具有产业集群数量最多。其中在重庆市44个产业集群中,“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”产业集群分布在12个区(县),是形成集群最多的产业门类。

表2 重庆市优势行业LQ值

数据来源:《中国统计年鉴》和《重庆市统计年鉴》(2011-2014)

三、重庆市制造业产业集群的特征分析

1.集群识别概况

根据本文制定的产业集群辨识标准,共识别集群44个,一共包含18产业门类,其中企业数最多的是沙坪坝区的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业集群,达到895个,最少的是万州区的非金属矿采选业集群和武隆县的电力、热力生产和供应业集群,企业数分别为92和94。通过本识别标准识别产业集群可以看出在重庆市44个产业集群中业“木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”;“家具制造”和“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”占主导地位,是该区域经济发展的主导产业。

2.集群的空间分布特征

从空间分布上来看,产业集群分布具有较强的区域性,其中:沙坪坝区和九龙坡区的产业集群分布最为密集;渝东北地区

的万州区的集群也较多;而渝东南地区的产业集群数量相对较少。主城区包括主城9主要城市区,共17个产业集群,其中以九龙坡区(6)和沙坪坝区(5)为主,占主城区产业集群的11个,平均集群密度为5.5个,是重庆市制造业集群密度最高地区。

渝西地区包括12个区县,共拥有10个产业集群,其中永川区、大足县、璧山县各2个集群。这3个区县共有6个产业集群,为渝西地区产业集群聚集区。

渝东南地区包括6各区县,共计2个产业集群,主要分布以武隆县的电力、热力生产和供应业和秀山县的黑色金属矿采选业,为重庆市制造业产业集群密度最低地区。

渝东北地区共13个区县,共拥有15个产业集群,其中以万州区(6个)、涪陵区(3)、长寿区(2)为主要区域共计11个产业集群,平均集群密度为3.6个。

3.集群产业结构分析———以交通设备制造业为例

本研究以重庆市规模最大的制造业集群:交通运输设备制造业集群为例,分析集群的结构特征。根据数据统计显示:2013年交通运输设备制造业在重庆市制造业的就业和工业总产值分别为:26.20%、29.30%。对比2011年数据虽三个指数均有所降低,但工业总产值依然每年以22%的比值增加,显见交通运输设备制造业在已成为支柱产业。全国范看,重庆市交通运输设备制造业两个指标在全国比重均保持在7.10%、6.70%,在全国该行业占有重要地位。首先从区域专业化程度来看,在核心产业中,摩托车制造业和汽车制造业在重庆市具有较强优势,而在船舶、铁路、航天航空和其他运输设备制造业上相对较弱,但近年来发展迅速。其次,在次核心产业中,电子元器件制造业、电气机械及器材制造业等,与电交通运输设备制造业密切相关的配套产业在重庆市不具备优势。

4.资源集约特征分析

首先,资源密集型产业集群主要集中在万州区、奉节县、永川区、秀山县、南川区、长寿区、垫江县、开县等区县,较而言之,资源密集型产业集聚度低于劳动密集型和资本密集型产业集群。其次,劳动密集型产业集群的分布与资源丰富程度、人口密度和地方产业基础设施建设等相关,主要分布于万州区、沙坪坝区、九龙坡区等区县。万州区的家具制造业;木材加工和木、竹、藤、草制品业;酒、饮料和制茶制造业发展迅速;沙坪坝区以民营企业为主体,聚集了家具制造业和纺织业等特色产业;涪陵区的农副食品加工业;九龙坡区的木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业与家具制造业,都在相应产业集群中占有重要地位。最后,在资本密集型产业集群中,单位产品消耗成本所占比重较大,对技术、信息流通、劳动力素质和基础设施建设等有着较高的要求。资本密集型产业集群主要集中在万州区、涪陵区、沙坪坝区、璧山区、九龙坡区、江北区、渝北区、大渡口区等经济发展水平较高的区县。资本密集型产业集群中各行业的集中度高于劳动力密集型产业集群和资源密集型产业集群,汽车制造业;通用、专用设备制造业;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,在区域行业发展中承担重要的带头作用。

四、结论与建议

从产业集群识别方法上来看,现有的研究多以定性和定量方式相结合,但任然缺少与区域实际情况相结合,使产业集群识别缺乏可靠性、有效性和真实性。文章旨在分析产业集群识别方法的基础上,通过制定产业集群识别标准,识别了重庆市制造业产业集群并对其特征进行深入分析。结果表明:该方法对省域或市域范围内产业集群的识别具有较好的可行性。现有研究主要采用基尼系数、投入产出表等识别产业集群,对产业集群的特征分析较少。要深化产业地理的研究,不但需要进行大量案例研究,同时业需要加强定量分析,充分利用和挖掘已经的定量工具,科学地制定集群识别标准。从集群的整体特征出发来识别产业集群,增强集群识别的准确性,使其更好的为区域经济服务。

参考文献:

[1]Porter M. The competitive advantage of nations[M].New York:Basic Books,1990.

[2]Porter M. Clusters and the new economics of competition.Harvard Business Review,1998, 76(6),77-90.

[3]Porter M. E1Location,competition,and economic development:Local clusters in a global economy.Economic Development Quarterly,2000,14(1):15-34.

[4]王缉慈.我国制造业集群分布现状及其发展特征[J].地域研究与开发,2003,29-33.

[5]王缉慈.关于中国产业集群研究的若干概念辨析[J].地理学报,2004,(59):47-52.

[6]刘恒江,陈继祥.国外产业集群统计及我国的发展对策[J].统计研究,2004,(10):18-25.

[7]王今,张颖.产业集群的识别方法及实证研究[J].科学学与科学技术管理,2004,117-120.

[8]王今,产业集聚的识别理论与方法研究[J].经济地理,2005,9-15.

[9]张建华,张淑静.产业集群的识别标准研究[J].中国软科学,2006,(3):83-90.

[10]Ron Martin, Peter Sunley. Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea?[J]. Journal of Economic Geography,2003,(3):41-45.

[11]王发明.产业集群的识别界定--集群度[J].经济地理学,2008,1:33-43.

[12]吕岩威,孙慧.基于离差最大化和聚类分析的新疆产业集群识别研究[J].科技管理研究,2012,24:174-183.

[13]孙慧,李小双.产业集群识别方法综合使用及其实证分析[J].科技进步与对策,2011,(21):60-63.

[14]刘增.浙江省产业集群基于1997年、2002年投入产出表的定量研究[J].商场现代化,2006,(480):60-63.

[15]李广志,李同升,孙文文等.产业集群的识别与选择分析[J].人文地理学,2007,(6):57-60.

[16]张建华.产业集群的识别标准研究[J].中国软科学,2006,(3):83-90.

[17]王慧.河南产业集群选择问题统计研究[J].经济经纬,2004,(4):83-87.

[18]朱英明.中国产业集群分析[M].北京:科学出版社,2006.10-35.

[19]楚波,金凤君.产业集群辨识方法综述[J].经济地理学,2007,(5):708-713.

[20]王缉慈.产业集群概念理解的若干误区评析[J].地域研究与开发,2006,(4):1-6.

[21]贺灿飞,潘峰华.产业地理集中、产业集聚与产业集群:测量与辨识[J].地理科学进展,2007,(2):1-13.