中国能源回弹效应:理论模型与经验分析——基于GES模型

中国能源回弹效应:理论模型与经验分析——基于GES模型

薛曜祖

(山西财经大学 资源型经济转型发展研究院,山西 太原 030006)

摘要:对能源回弹效应的研究从定义、作用机理和实证检验三方面进行梳理的基础上,基于内生经济增长模型,引入劳动增进型技术进步和物质资本长期变动的假设,通过构建不变替代弹性函数,建立能源回弹效应的理论模型,得出长短期能源回弹效应的测算公式。随后,利用时变参数状态空间模型对中国1981—2012年的能源回弹效应进行实证分析,结果表明,中国能源回弹效应大部分为部分回弹效应,短期能源回弹效应均值为12.21%,长期能源回弹效应均值为52%。虽然部分潜在能源消费降低量被抵消,但整体来看,以提高能源利用效率为核心的节能减排政策在中国还是可行的。

关键词:能源利用效率;能源回弹效应;GES模型;状态空间模型

中图分类号:F206文献标志码:A

收稿日期:2015-04-24;修复日期:2015-06-05

基金项目:国家社会科学

作者简介:唐娟莉,女,陕西扶风人,农业经济管理博士,讲师,研究方向:农村经济,农业经济,产业经济。

一、引言

提高能源利用效率已成为世界各国应对能源紧缺和全球气候变暖的重要举措,中国也制定了一系列以提高能源利用效率为核心的节能减排政策。但是现有的研究表明,以提高能源利用效率为核心的节能减排政策往往达不到能源消费降低的预期目标,能源利用效率提高所节约的能源消费量,往往被能源利用效率提高带来的替代效应、收入效应等增加的能源消费量部分甚至全部抵消,也即产生了“能源回弹效应”[1]。1865年Jevons的《煤炭问题》一书中最早提到了能源回弹效应①Jevons在该书中认为能源效率的提高不仅不会降低能源消费,还会增加能源消费,这个论断被称为“杰文斯矛盾(Jevons Paradox)”。,能源回弹效应的提出使得更多的学者开始质疑节能减排政策的有效性。但是,对能源回弹效应的系统研究始于上世纪90年代,它为各国政府试图依靠技术进步、提高能源利用效率来实现节能减排目标提供了全新的政策视角和挑战。

在保证中国经济快速增长条件下,尽可能地降低能源消费量是中国现阶段一个亟待解决的问题,能源回弹效应的大小对以提高能源利用效率为核心的节能减排政策效果起着至关重要的作用。因此,在制定节能减排政策时,必须充分考虑能源回弹效应的影响。与能源回弹效应研究的重要地位不符的是,国内现阶段对能源回弹效应的研究相对较少,而国外的相关研究更多的集中于微观层面,如家庭取暖、交通等方面,对中国的借鉴意义不大。鉴于此,本文放松以往学者关于能源回弹效应研究的严格假设,通过构建不变替代弹性函数对中国能源回弹效应进行理论分析,并采用时变参数空间状态模型对中国能源回弹效应进行实证研究,这对进一步巩固和完善中国以提高能源利用效率为核心的节能减排政策效果具有一定的理论和现实意义。

二、文献综述

关于能源回弹效应的研究主要集中在能源回弹效应的界定、回弹效应作用机理和回弹效应的经验估算等三个方面。

(一)能源回弹效应的界定

不同学者关于能源回弹效应的定义也存在一定差异,总体来说,主要有宏观经济学层面和微观经济学层面两类能源回弹效应定义。

宏观层面的能源回弹效应定义中,Saunders和Wei等学者的研究具有代表性,将能源回弹效应定义为R=1+η,表示能源效率每提高1%,能源消费提高R%。其中η为能源使用量对能源使用效率的弹性,也可表示为能源使用效率提高带来的能源节省,公式为η=dlnE/dlnτ,其中E表示能源消费量,τ表示能源效率,一般是通过宏观经济学的增长模型来估算τ的大小[2-4]。由能源回弹效应的定义可将能源回弹效应分为四类,即:逆反效应(λ>0,R>1),表示能源效率的提高增加了能源消费量;完全回弹效应(λ=0,R=1),表示能源效率的提高对能源消费没有起到任何作用;部分回弹效应(-1<λ<0,R<1),表示能源效率的提高部分降低了能源消费量,具有一定的积极节能效应;零回弹效应(λ=-1,R=0),能源效率的提高完全发挥了应有的作用,能源消费量的降低达到了预期的理想状态,能源效率提高的节能效应得到充分发挥;过度储蓄效应(λ<-1,R<0),表示能源效率的提高节约的能源消费量超出了预期的理想状态,这是可持续发展追求的最优状态。此外, Sorrell 等进一步指出宏观经济层面的能源回弹效应应从短期、中期和长期三个层面进行定义,并且要注意区分研究对象的边界(如世界范围、国家范围和行业范围)问题[5]。总体来说宏观经济学层面的能源回弹效应界定较为清楚和统一,对此的理论和经验研究也仅是在生产函数形式的设定和实证数据方面存在差异。

微观经济学研究层面的能源回弹效应定义多数是用于研究能源使用效率对企业、家庭等微观经济主体能源消费的影响,Sorrell等通过综述和对比其他学者关于微观能源回弹效应的研究,将其分为四类:一是能源消费对能源效率的弹性;二是能源消费的价格弹性;三是能源使用效率与资本、劳动力或者时间成本等投入成本之间的关系;四是能源内生的回弹效应[5]。由于定义存在很大差异,因此采用不同定义的实证分析结果也存在很大差异。

(二)能源回弹效应作用机理

Greening等总结了能源回弹效应的作用机制,并划分为三类[6]:第一类是直接回弹效应,就是指能源利用效率的提高会降低能源消费的有效价格,进而增长能源的消费,抵消了能源利用效率提高导致的能源消费量的下降。这种直接回弹效应还可以进一步分为替代效应和收入效应,替代效应是指能源利用效率的提高降低了能源的价格,这种便宜的能源对其他产品的替代;收入效应是指能源利用效应的提高降低了能源价格,相对提高了消费者的真实收入,这又会促使消费者进一步加大对能源的消费。第二类是间接能源回弹效应,指能源利用效率的提高会降低能源消费的有效价格,进而也会降低以能源作为生产要素的其他产品和服务的价格,这会导致对这些产品和服务需求的增加,反过来又会增加能源消费的需求量。第三类是经济系统层面的能源回弹效应,主要是指能源利用效率提高对整个经济系统的影响,它包括前两类能源回弹效应,作用机理表现为能源利用效应的提高降低了能源价格,降低了一系列中间产品生产部门和最终产品生产部门的生产成本,进而降低了这些生产部门的产品价格,这可能会导致能源利用强度不同的生产部门提供的产品和服务成本和价格一样,从而加大整个经济系统对能源消费的需求。多数的实证研究均证明能源回弹效应的存在,但究竟哪一种效应占主导作用仍存在争议。

(三)能源回弹效应的经验研究

国外关于能源回弹效应估计的研究主要集中于汽车运输产业和家庭取暖以及其他能源服务微观层面。在汽车运输业能源回弹效应研究方面,早期的研究都是采用简单的时间序列或者截面数据进行分析,但这种利用时间序列或者截面数据进行测算在相应的规范和序列相关性及滞后因变量处理上存在分歧,无法预算能源回弹效应的变化趋势,也不能进行比较研究。因此,后来更多的学者开始采用面板数据进行研究,例如,Frondel对德国的数据进行测试,得出其长期能源回弹效应为56%~66%[7];Nesbakken利用挪威551个家庭的面板数据估计其家庭取暖的短期回弹效应平均为21%[8]。

国内能源回弹效应估算的研究则主要集中于宏观层面,周勇和林源源通过三要素生产函数得出中国1978—2003年的能源回弹效应在30%~80%之间[8];国涓、郭崇慧和凌煜测算了中国工业部门的能源回弹效应为39.48%[10];邵帅等测算中国能源回弹效应时,认为改革开放前的能源回弹效应为逆反效应,改革开放后为部分回弹效应[1]。范如国和罗明测算空间溢出条件下1995—2000年间中国的能源回弹效应平均为16.033%,2000—2011年的能源回弹效应平均为28.24%[11]。

三、理论分析

在内生经济增长理论的框架下,通过构建不变替代弹性生产函数对能源回弹效应进行分析。基于本文的研究需要,并借鉴邵帅和Saunders等学者的假设条件,做如下假设:第一,经济产出依赖于物质资本、劳动力和能源消费三种生产要素;第二,物质资本短期内供给不变,长期内物质资本供给自由变动但均衡价格不变;第四,劳动供给速度不变,与人口增长率相同;第五,技术进步主要体现在两个方面,即能源增进型技术进步和劳动增进型技术进步;第六,能源利用效率内生的取决于能源消费量和物质资本使用量。本文与以往假定不同之处在于后两个假定,关于技术进步类型的假定,Saunders和邵帅等假定仅存在能源增进型技术进步,这一点与内生经济增长理论不符,内生经济增长理论认为劳动力会通过干中学的方式提高自身的技术水平,即必然存在劳动增进型技术进步;关于能源利用效率的假定,邵帅等放宽了Saunders提出的能源利用效率不变的假设,认为能源利用效率内生于能源使用量,从而突破了技术外生、规模报酬不变的假定,这是一个本质的改进,但他们没有考虑资本变动对能源使用效率的影响,特别是长期内物质资本自由变动必然会引起能源利用效率的变动,这也符合现实状况,因此本文的第六个假定是更接近实际的能源利用效率设定条件。

(一)相关函数的界定

1.生产函数。经济产品生产依赖于物质资本、劳动力和能源消费三种生产要素,根据不变替代弹性生产函数形式,本文构建资本—劳动组合与能源消费的不变弹。性生产函数,形式为:

Y={[aKα(AL)1-α]ρ+b(τE)ρ}1/ρ

(1)

式中,Y为经济产出;K、L、E和A分别表示物质资本存量、劳动力数量、能源消费量和劳动增进型技术进步;τ为能源利用效率;ρ=(σ-1)/σ,σ为能源服务(τE)与资本劳动联合(Kα(AL)1-α)的替代弹性,ρ为替代参数。

2.技术函数。根据本文的假定,技术进步主要分为能源增进型技术进步和劳动增进型技术进步。根据内生经济增长理论可知,劳动增进型技术进步主要是通过干中学方式积累的,而干中学效应使得技术进步成为物质资本存量的增函数,也即存在:

A=BKφ

(2)

能源增进型技术进步除取决于能源消费量外,还与劳动增进型技术进步相似,物质资本存量的积累将引起能源消费量的扩大,这可以促进能源分配效率的提高,也有助于能源利用效率的提高,因此能源增进型技术进步的形式为:

τ=GKβEγ

(3)

(二)能源回弹效应分析

能源回弹效应可分解为两部分,一是能源强度效应,即能源强度对能源利用效率的弹性;二是产出效应,即经济产出对能源利用效率的弹性。两种效应反映了能源使用效率对能源强度和产出的影响效果。能源消费量E对能源效率τ的弹性η可表示为:η=(τ/E)(∂E/∂τ)。对长期和短期能源回弹效应进行分析之前,为便于统一表达,首先界定弹性关系和成本价格,假定产出对资本、能源使用量、能源使用效率的弹性以及能源效率对能源使用量的弹性分别为:sK=(K/Y)(∂Y/∂K),sE=(E/Y)(∂Y/∂E),sτ=(τ/Y)(∂Y/∂τ),ηE=(E/τ)(∂τ/∂E)=γ,此外,单位资本和能源价格分别为pK和pE。

1.短期能源回弹效应分析

对式(1)求能源消费量E的偏导数可得:

(4)

对式(4)进行整理可得:

(5)

可将由式(1)和(5)组成的系统方程分别写为:

Ω1=Y-{[aKα(AL)1-α]ρ+b(τE)ρ}1/ρ=0

求上述两个系统方程的雅克比矩阵,并由∂Ω1/∂τ=-sEY/τ,∂Ω2/∂τ=0可以得到能源利用效率提高的能源消费弹性为*具体求解过程省略,感兴趣的读者可以向作者索要。:

(6)

由此可以得到短期能源回弹效应为:

(7)

Saunders在技术外生条件下的短期回弹效应为σ/(1-sE),其仅与产出对能源消费的弹性和能源消费与资本劳动联合的替代弹性有关[2],而本文在技术内生假设条件下得到的短期回弹效应如式(7)所示,它不仅与产出对能源消费的弹性sE和能源消费与资本劳动联合的替代弹性σ(因为ρ=(σ-1)/σ,所以ρ与σ同方向变化)有关,还与能源利用效率对能源消费量的弹性γ有关。可以看出,短期能源回弹效应分别随着γ和σ的增大而变大,而当(γ+1)ρ<1时,能源回弹效应随着sE的增大而增大,当(γ+1)ρ>1时,能源回弹效应随着sE的增大而减小。

2.长期能源回弹效应分析

长期中,物质资本(K)也是可以自由变动的,因此在长期经济增长模型中存在两个内生变量(K、E)。求式(1)关于K的偏导数可得:

bβ(τE)ρ}=pK

(8)

由sK=(K/Y)(∂Y/∂K)可将式(8)整理为Y=pKK/sK,因此得到第三个隐方程为:Ω3=Y-pKK/sK=0,采用与短期能源回弹效应相同的求解雅克比矩阵方法,可得长期能源利用效率提高的能源消费弹性为:

(9)

所以,长期能源回弹效应为:

Rl=1+ηE

(10)

由式(10)可以看出,技术内生条件下的长期能源回弹效应与产出对能源消费量的弹性sE、产出对资本的弹性sK、能源消费与资本劳动联合的替代弹性σ、能源利用效率对能源消费量的弹性γ和能源利用效率对资本的弹性β有关。

四、实证分析

基于理论分析对中国能源回弹效应进行测算,有利于更好地了解中国以提高能源效率为核心的节能减排政策的效果,为进一步完善节能减排政策提出更加合理的建议和思路。

(一)模型设定和方法选取

根据前文的假设和各相关函数的设定,将式(2)式和式(3)带入式(1),可得到生产函数:

Y={[a(BKα+φ(1-α)L1-α)]ρ+b(GKβE1+γ)ρ}1/ρ

(11)

由于直接对式(11)进行分析较为复杂,本文对上式进行变换,以便更加简单明了地进行分析。对式(11)求能源消费量E的偏导数并整理可得:

对上式取对数可得:

对上式进行直观观察可以发现,各变量的系数是可变的,现有的固定参数估计方法不能准确地对上式进行估计,因此本文借鉴邵帅等研究能源回弹效应的方法,采用能够反映各变量系数动态变化的状态空间模型对上式进行回归估计[1]。状态空间方程包含信号和状态两个方程,因此对相关变量进行变形,假定上式右边第一项为常数项C,并且假定ϑ1=(-ρβ)/(1-ρ)、ϑ2=[1-(1+γ)ρ]/ρ,整理可得上式的空间状态方程为:

lnYt=ϑ1tlnKt+ϑ2tlnEt+Ct+μt

(12)

ϑ1t=λ1ϑ1t-1+ε1t;ϑ2t=λ2ϑ1t-1+ε2t;

Ct=λ3Ct-1+ε3t

式中,Y为国内生产总值总值;K为物质资本存量;E为能源消费量。

将式(12)中的参数代入短期和长期能源回弹效应式(7)和(10)中,可得变形后的短期和长期能源回弹效应公式为:

(13)

(14)

通过式(13)和(14)可知,能源回弹效应除由ϑ1和ϑ2决定外,产出对资本和能源使用量的弹性sK、sE和ρ也是重要的影响因素,sK、sE可以根据每一年的产出、物质资本和能源消费量求出,关于ρ的大小,Werf通过构建资本、劳动和能源三要素的GES生产函数,估计了12个OECD国家三要素间的替代弹性,认为资本和劳动组合与能源的替代弹性在0.17~0.61之间(即替代参数在-4.88至-0.64之间)[12];魏玮和何旭波认为中国工业部门的劳动与资本组合与能源消费之间的替代弹性为0.30(也即替代参数为-2.33)[13]。因此,本文将综合以上学者的研究,将中国资本和劳动组合与能源的替代参数设为-2.0。

(二)能源回弹效应的测算

选取国家“六五”规划以来,即1981—2012年的数据作为分析样本。其中,产出Y为以1981年不变价格的实际GDP,数据来源于2013年《中国统计年鉴》;资本存量的估算采用张军等的计算方法计算方法[14]。新增固定资产、固定资产投资价格指数数据均来源于《中国固定资产投资统计年鉴》(2013)、《新中国60年统计资料汇编》;能源消费E是采用电热当量计算法计算获得的以标准煤计算的能源消费总量,数据来源于2013年《中国能源统计年鉴》。

在进行状态空间模型分析时,必须保证相关变量的平稳性,以避免出现“伪回归”。本文采用ADF方法对相关数据进行平稳检验和协整检验,结果表明,三个变量不是同阶单整序列,但彼此间存在协整关系,也即各变量在长期中存在稳定均衡关系,因此本文所建立的测量回归方程不存在“伪回归”问题。

采用式(12)对中国整体数据进行参数估计,结果如下*回归结果中的信号方程为最后一期也就是2012年的参数估计结果。此外,由于篇幅原因,其他年份的参数估计结果省略,感兴趣的读者可以向作者索要。:

lnYt=0.395 236lnKt+0.459 496lnEt+

0.013 038

ϑ1t=0.996 923ϑ1t-1;ϑ2t=0.997 231ϑ2t-1;

Ct=0.940 149Ct-1

上式各变量的z统计量在10%的显著性水平下均通过检验,这表明模型设定是合理的。可以看出,中国历年的物质资本存量和能源消费对经济增长的弹性是逐年下降的,即物质资本存量和能源消费对经济增长的贡献逐年降低,中国经济增长方式由要素驱动型向技术驱动型转变,经济增长质量逐年提高。

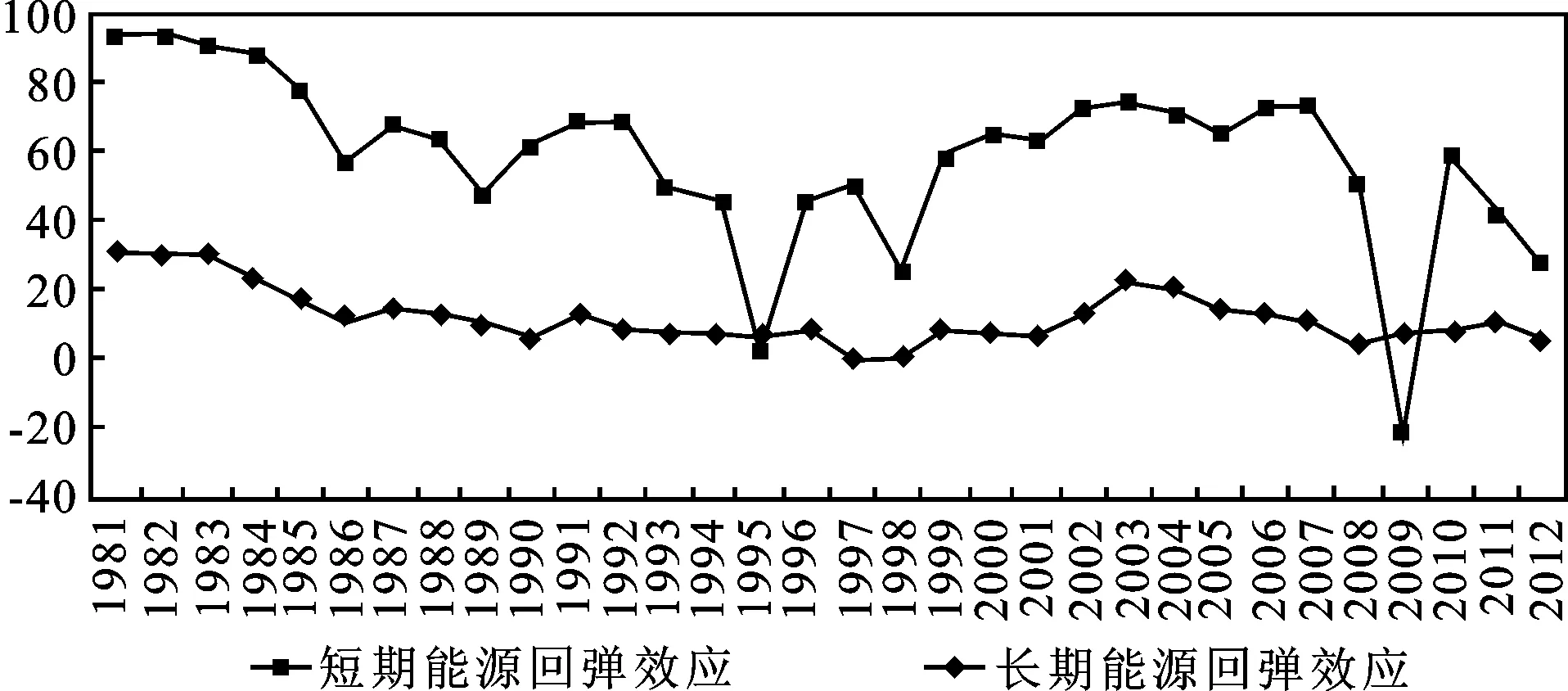

根据上述参数的估计结果和sK、sE的具体数值,本文得到1981—2012年的短期和长期能源回弹效应如表1和图1所示。

表1 1981-2012年能源回弹效应测度表 单位:%

图1 能源回弹效应变动趋势示意图(1981—2012)

表1给出了中国1981—2012年短期能源回弹效应和长期能源回弹效应的具体测算值,图1给出了这一期间短期和长期能源回弹效应的变化趋势。可以看出,短期能源回弹效应在1981—2012年的各年均为部分回弹效应,变化范围为0.29%~30.53%,1981—1990年、1991—2000年以及2000—2012年短期能源回弹效应的均值为18.65%、6.63%和11.50%,1981—2012年的整体均值为12.21%。总体上来看,中国短期能源回弹效应较小,变动趋势也较为平缓,在波动中逐渐降低,也就是说能源回弹效应在减弱。长期能源回弹效应在1981—2012年间,除2009年外,同样表现为部分回弹效应,变化范围为2.60%~90.33%。1981—1990年、1991—2000年以及2000—2012年短期能源回弹效应的均值为74.40%、48.4%和54.29%,1981—2012年的整体均值为58.74%。与短期能源回弹效应相比,长期能源回弹效应更大,并且波动幅度也大,但整体趋势仍然是在波动中逐渐降低。1995年的长期能源回弹效应仅为2.6%,回弹效应较小,这是因为这一年中国的CPI为124.1%,明显大于其他年份,使得当年的物质资本产出弹性明显小于其他年份,仅为0.412 6。同样,2009年的长期能源回弹效应为-21.58%,表现为过度储蓄效应,能源效率提高节约的能源消费量超出了预期的理想状态,这也是由于当时的经济危机以及能源价格剧降等外部随机因素造成当年的能源需求量下降,进而使得当年的能源消费量降低,而不是能源利用技术水平的提高带动消费量降低。

总之,在1981—2012年间,无论是短期能源回弹效应还是长期能源回弹效应,都表现为在波动中逐渐降低,这表明尽管中国的部分能源消费量降低预期被由于能源效率提高导致的能源消费需求的增加而抵消,以提高能源效率为核心的节能减排政策还是对降低中国能源消费量发挥了重要作用,但在长期中能源回弹效应还较大,宏观经济中还存在较大的节能减排空间,需要政府部门进一步挖掘。

五、结论

本文基于内生经济增长理论,通过构建能源供给外生、技术内生以及规模报酬递增的CES,理论分析和实证检验了中国30多年来的能源回弹效应,对中国以提高能源利用效率为核心的节能减排政策效果进行了讨论。理论研究表明,短期能源回弹效应与产出对能源消费的弹性和能源消费与资本劳动联合的替代参数以及能源利用效率对能源消费量的弹性γ有关;长期能源回弹效应与产出对能源消费量和物质资本存量的弹性、能源消费与资本劳动联合的替代参数、能源利用效率对能源消费量的弹性γ,均与能源利用效率对资本的弹性有关。本文采用中国1981-2012年的数据对理论分析的结论进行了验证,结果表明,30多年来,中国的短期能源回弹效应和长期能源回弹效应都表现为部分回弹效应,并且呈现逐渐下降的趋势,但长期能源回弹效应大于短期能源回弹效应。这说明,中国以提高能源利用效率为核心的节能减排政策发挥了重要作用,但长期能源回弹效应均值高于50%,表明还有很大一部分潜在的节能空间可以挖掘。

本文的政策含义是进一步提高能源利用效率。实证结果表明中国能源回弹效应均小于100%,也就是说能源利用效率提高1%,能源消费提高低于1%,现行的以提高能源利用效率为核心的节能减排政策是可行的,可以进一步提高能源利用效率,降低单位GDP的能耗。蒋伟等人指出,提高能源效率可以从调整产业结构和能源结构、加大技术研发和扩散以及健全能源开发与流动机制等方面入手[15]。另一方面也可以优化资源税费改革以及发展新能源,从替代传统能源角度对提高能源效率、降低回弹效应提供一些辅助性政策。

参考文献:

[1]邵帅,杨莉莉,黄涛.能源回弹效应的理论模型与中国经验[J]. 经济研究, 2013(2).

[2]Saunders H D.Fuel Conserving (and Using) Production Functions [J]. Energy Economics, 2008(5).

[3]Wei T.Impact of Energy Efficiency Gains on Output and Energy Use with Cobb-Douglas Production Function [J]. Energy Policy, 2007(4).

[4]Wei T. A General Equilibrium View of Global Rebound Effects[J]. Energy Economics, 2010(3).

[5]Sorrell S, Dimitropoulos J, Sommerville M.Empirical Estimates of the Direct Rebound Effect: A Review [J]. Energy Policy, 2009(4).

[6]Greene D L, Kahn J R, Gibson R C. Fuel Economy Rebound Effect for US Househlod Vehicles[J].The Energy Journal,1999,20(3).

[7]Frondel M, Peters J, Vance C.Identifying the Rebound: Evidence from a German Household Panel [J]. The Energy Journal, 2008(4).

[8]Nesbakken R.Energy Consumption for Space Heating: A Discrete-Continuous Approach [J]. The Scandinavian Journal of Economics, 2001(1).

[9]周勇,林源源.技术进步对能源消费回报效应的估算[J]. 经济学家, 2007(2).

[10]国涓,郭崇慧,凌煜.中国工业部门能源反弹效应研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2010(11).

[11]范如国,罗明.中国能源效率演化中的异质性特征及反弹效应影响[J]. 经济管理,2014(6).

[12]Werf V E. Production Functions for Climate Policy Modeling: An Empirical Analysis [J]. Energy Economics, 2008(6).

[13]魏玮,何旭波.中国工业部门的能源CES生产函数估计[J]. 北京理工大学学报:社会科学版, 2014(1).

[14]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算: 1952—2000[J]. 经济研究, 2004(10).

[15]蒋伟,李蓉,强林飞,等.环境约束下的中国全要素能源效率研究[J]. 统计与信息论坛, 2015(5).

Energy Rebound Effect in China Based on GES Model: Theoretical Model and Experience

XUE Yao-zu

(Research Institute of Transition of Resource-based Economics,

Shanxi University of Finance & Economics, Taiyuan 030006, China)

Abstract:Energy efficiency offsets part or even all by the energy rebound effect is the main reason that the energy-saving emission reduction policies as the core of the improvement of energy efficiency is failed to achieve the desired effect. The paper introduces the hypothesis of labor augmenting technological progress and material capital long-term change, and constructs the constant elasticity of substitution function based on the endogenous economic growth model to theoretical analyses the energy rebound effect base on the carding the energy rebound effect from three aspects, as the definition, mechanism and empirical research, then obtain the calculation formula of long short term energy rebound effect. Then the paper carries out an empirical estimation of the energy rebound effect in China by using the state space model, the results show that the energy rebound effect in China mostly is part of the rebound effect, the mean of the short-term and long-term energy rebound effect is 12.21% and 52%. Although part of the potential decrease of energy consumption to be offset, but overall the energy-saving emission reduction policy in our country is feasible. Finally, the paper proposes some policy recommendations to increase the energy-saving emission reduction policy in China.

Key words:energy efficiency; energy rebound effect; GES model; state space model

(责任编辑:张爱婷)

声明

为适应我国信息化建设,扩大本刊及作者知识信息交流渠道,本刊已加入《中国学术期刊网络出版总库(光盘版)》、《中国期刊网》、《万方数据数字化期刊群》、《中文科技期刊数据库》和北京世纪超星学术期刊“域出版”,允许与我刊合作的机构以数字化方式复制、汇编、发行、网络传播本刊全文。与此相关的著作权使用费已包含在稿酬之中,不再向作者另行支付。

作者向本刊投稿即视为同意我刊使用其信息网络传播权。如作者不同意将文章编入上述数据库,请在来稿时声明,本刊将做适当处理。

特此声明。

《统计与信息论坛》编辑部

【统计应用研究】