南水北调东干渠输水隧洞监测技术

齐红军(陕西铁路工程职业技术学院,陕西渭南 714000)

南水北调东干渠输水隧洞监测技术

齐红军

(陕西铁路工程职业技术学院,陕西渭南714000)

摘要:以南水北调东干渠输水隧洞盾构法施工监控测量为例,系统设计监测点位的监测内容、布设方式、监测方法和数据处理等检测环节,严格把控隧洞墙体位移及变形、支撑轴力、水位监测等监控测量各项指标,保证了输水隧洞的顺利完工。通过介绍隧道监控测量的方法,阐述了监控测量对指导施工的意义。

关键词:南水北调;输水隧洞;监控测量

1工程概况

南水北调东干渠工程线路较长,周边复杂,输水隧洞共需穿越4条铁路、9条轨道交通、25条公路、77座单体桥、18条河流沟渠及600多条地下管线,其中特级和一级风险源达37处。南水北调东干渠输水隧洞工程采用单洞重力流输水方式,主体采用复合式衬砌结构,一衬采用盾构法施工,二衬采用现浇钢筋混凝土。隧洞沿线布置有连通节点、若干分水口以及若干排气阀井、排空井、调压井等结构。工程起始于市区盾构始发井,穿越城市道路,穿越河流后到达盾构接收井。中心导线全长3 248.83 m。根据岩土工程初勘报告,该线路段场区地面以下40 m深度范围内的土层划分为8大层、共14个亚层;东干渠隧洞设计洞顶低于稳定水位约3 m,二衬竖井、盾构始发井、接收井主体结构基坑为三级风险工程。在盾构法隧道施工中,经常遇到侧穿、下穿运营中的地铁既有线工程,在控制盾构施工参数的前提下如何确保监控测量各项指标安全可控的监控测量的技术设计至关重要[1]。

2监测内容及控制标准

2.1监测项目

二衬竖井、盾构始发井、盾构接收井主体结构基坑及周边环境监测点位数目见表1。

表1监测项目统计表

2.2监测频率

基坑开挖期间,基坑深度H≤5 m时,主体基坑及周边环境监测频率为1次/3 d; 5 m<H≤10 m时,为1次/2 d; 10 m<H≤15 m时,为1次/d[1]; H>15 m时,为2次/d。基坑开挖完成以后,第1—7天的监测频率为1次/d,第7—15天为1次/2 d,第16—30天为1次/3 d,第30天以后为1次/周,数据分析后确认达到基本稳定后为1次/月[2]。

2.3监测过程

1)测定初始值。施工前布置好监测点后,对所有的监测项目进行连续3次独立的观测,经判定数据合格后取其平均值作为监测项目的初始值。

2)停测标准。在结构施工完成后,现场监测工作即可进入工后监测,变形稳定判断的标准依据规范相关内容确定,即“当最后100 d的沉降速率<0.01 mm/d时可认为已经进入稳定阶段”[3]。变形稳定后,即可向业主发出停止监测申请,业主批准后停止监测。

2.4控制指标

监控测量过程的关键在于检测指标控制在标准限制内。具体控制项目和控制指标如表2所示。

表2控制指标

3监测点的布置设计

监测点按照图纸进行布设,根据现场实际情况可进行局部调整。

3.1基坑监测点

1)地表

测点要真实反映基坑周边道路及地表沉降变形。设置主测断面,主测断面上测点采取紧密远疏布置。对于基坑长边,测点从长边中点向两端分布,最后一点距基坑短边的距离<20 m,测点尽可能沿基坑长边两侧对称布置,以形成监测断面。对于基坑短边,当短边长度<40 m时,在短边中点设置一个测点,在基坑四周距坑边10 m的范围内沿坑边设2排沉降观测点,排距3~8 m,点距5~10 m。基坑周边地表沉降监测测点应尽可能与桩体水平位移监测测点、支撑轴力监测测点和桩体变形监测测点重合,以便于监测数据相互校核、印证,从而提高监测的可靠性。在施工方法变化的部位、车站与区间的结合部位、车站与风道结合部位以及马头门等处均应布设测点。道路和地表沉降点应结合地下管线沉降测点布设;主测横断面布点应遵循近密远疏原则布设[4]。

2)桩顶

测点在基坑四周围护结构桩(墙)顶上设置,尽量布设在基坑圈梁、围护桩或地下连续墙的顶部等较为固定的地方,同时不易损坏,且能真实反映基坑围护结构桩(墙)顶部的侧向变形。沿基坑长边设置3~4个主测断面,断面在基坑两侧的围护桩(墙)顶布设测点。基坑周围长边围护桩(墙)顶每20 m布置1点,基坑短边的中点、基坑阳角处都是重要测点;测点设置强制对中标志。桩顶水平位移监测点应与桩顶垂直位移监测点同位置或同点。在基坑周边荷载较大部位、管线渗漏部位布设测点。对于水平位移变化剧烈的区域,宜适当加密测点。基坑每边测点数量不宜少于3个[5]。

3)桩体

桩体的水平位移监测点布设于主体基坑四周围护体内,沿主体基坑长边围护结构每40 m布设1个,在主体基坑短边中点布置1个监测孔。基坑的阳角部位也应布设监测孔。测点与桩顶水平位移宜处在同一断面。测斜管底部与钢筋笼底部持平或略低于钢筋笼底部,顶部达到地面(或导墙顶) ;测斜管与支护结构的钢筋笼绑扎埋设,绑扎间距不宜>1.0 m;测斜管的上下管间应对接良好,无缝隙,接头处牢固固定、密封;绑扎时应调正方向,使测斜管内的一对测槽垂直于测量面(即平行于位移方向) ;清理底部和顶部,保持测斜管干净、通畅和平直;埋设明显的标志和可靠的保护措施。

4)支撑轴力监测点

支撑轴力测点布置于基坑内钢支撑端部,沿主体基坑长边每40 m布置1断面,在同一竖直面内每道支撑均应布设测点,另外基坑的角撑部位也应布设监测点。测点与桩顶水平位移宜处在同一断面。受力较大的斜撑和基坑深度变化处宜增设测点。对监测轴力的重要支撑,宜同时监测其两端和中部的沉降和位移。当采取应变计监测时,应靠近支撑端部但距离端头3 d以外布点( d为支撑直径或矩形长边长度)。每截面不宜少于4点,对称布置。

3.2周边环境监测点的布设

3.2.1周边建筑物

1)沉降监测点

建筑物沉降监测点可用采用暴露式墙钉、暴露式地钉。对于一般建(构)筑物采用直埋暴露式墙钉。对于不便于埋设的建筑物,可以采用粘贴监测点的方式。具体埋设要求为:采用直径适合的冲击钻在被监测建(构)筑物的外表面开孔,开孔高度离地面20~50 cm,开孔深度根据不同型制的监测点而不同,开孔时要使孔与水平方向向上成5°左右夹角。在孔内填充少许钢丝或钢片等垫料,将带有标识牌的钉点放入孔中,使孔与监测钉无空隙,密实接触,再用手锤将监测钉打入孔内。监测点周围喷漆或设置明显标志,以方便监测和保护。

2)倾斜监测点

安设固定观测钉点,采用小角法对建筑物进行整体倾斜监测,观测钉设计与桩顶水平位移监测点相同,安设方法亦与其类似,应注意以下几点: 1)测站点要埋设在被监测建筑边墙延长线方向并在施工影响范围之外,测站点与被监测建筑的水平距离为1.5~2.0倍建筑高度; 2)建筑物倾斜监测点布置在被监测建(构)筑物的外表面,能够反映建筑物真实变形的位置,每组监测点为2个,布置在被监测建(构)筑物同一断面的顶部和底部,注意其与测站的通视情况。

3.2.2地下管线

地下管线沉降采用水准测量方法,对风险较大的重要管线应直接观测管顶沉降,对有管沟的应观测管沟结构顶沉降,有检查井的可直接在管顶或沟顶制作沉降标识。没有检查井的,采用钻孔或挖孔方式埋设。埋深较大的,用金属杆引至地面,监测标志外加保护管,保护管延伸至地面,在地面制作观测井,加井盖进行保护。其他的可用地表沉降测点替代。

地下管线监测是南水北调工程监测的重点和难点,根据以往地下管线监测经验,直埋管进行地下管线监测时,用钢钎杆将地下管线位移引至地表采用DS32-D型电子水准仪实行观测,但铟钢尺在重力作用下会使钢钎杆变形,从而严重影响测量精度。

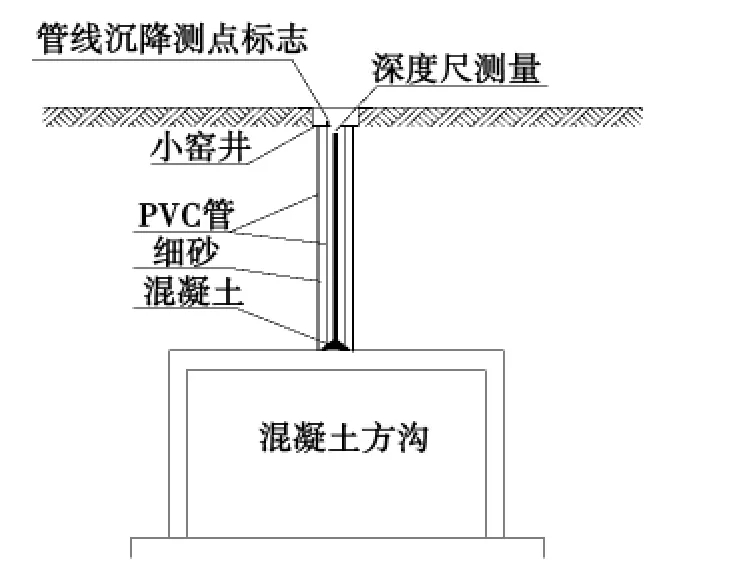

1)普通排水混凝土圆管

普通排水混凝土圆管监测的测点直接布置在管顶,从路面用Ф108水钻钻孔至管顶,成孔后在孔底浇注混凝土并植入钢筋,钢筋外套PVC管,并在PVC管与孔壁之间填充细沙,在孔顶设置小型观测井至地面,并在观测井顶部安装金属盖以避免测点破坏。排水混凝土圆管沉降监测测点布置如图1所示。

2)电信、电力混凝土方沟

排水、电信、电力、热力混凝土监测点布置在方沟顶部,从路面用Ф108水钻钻孔至方沟顶板上方,成孔后在孔底浇注混凝土并植入钢筋,钢筋外套PVC管,并在PVC管与孔壁之间填充细沙,在孔顶设置小型观测井至地面,并在观测井顶部安装金属盖以避免测点破坏。电信、电力混凝土方沟沉降监测测点布置图如图2所示。

3)燃气、给水等带压管线

燃气、给水、直埋热力等带压管线监测点在管线旁边布置,测点与管线横向间距不超过0.5 m,测点埋置深度到管底高程。从路面用Ф108水钻钻孔至管底标高,成孔后在孔底浇注混凝土并植入钢筋,钢筋外套PVC管,并在PVC管与孔壁之间填充细沙,在孔顶设置小型观测井至地面,并在观测井顶部安装金属盖以避免测点破坏。燃气、给水直埋热力等带压管线沉降监测点布置图如图3所示。

此类管线设置沉降监测点是为确保测点能够准确反映管线变形,埋设前一定要准确调查核实管线位置;若采用钻孔埋设方式,测点埋设前用管线探测仪探明有无其它管线的影响,确保埋设安全。

3.2.3桥梁监测点

按设计图纸布点位置在受施工影响的桥梁墩柱上设置桥梁监测点,确保监测点布设在受施工影响的桥梁墩柱(台)并且能够反映变形体上变形特征的位置。布置的原则为:在影响范围内每个墩柱上设置1点;变形监测点宜沿桥墩的纵横轴线布置在外边缘,也可布置在墩面上。监测点的埋设位置应避开有碍布设与观测的障碍物,确保观测通视条件。

图1排水混凝土圆管沉降监测点布置图

图2燃气、给水直埋热力等带压管线沉降监测点原理图

桥梁墩柱(台)沉降监测点采用暴露式墙钉型制,具体埋设要求为:取直径10~12 mm、长10 cm的光圆钢筋,弯折成直角,与8 cm×8 cm×4 mm的钢板点焊焊实;将加工好的构件采用二合一粘胶粘贴在建筑物上,高度离地面20~40 cm;监测点周围贴标识牌并喷漆,以方便监测和保护。监测点的埋设位置应避开有碍布设与观测的障碍物。

图3燃气、给水直埋热力等带压管线沉降监测点布置图

4现场监测作业方法

4.1明挖基坑监测

1)地表沉降、桩顶垂直位移(沉降)

道路、地表沉降观测采用几何水准测量方法,监测点观测按工程测量规范的一、二等垂直位移监测网技术要求观测。垂直位移监测网应由基准点、工作基点、监测点组成,根据监测精度要求,布设成网形最合理,测站数量最少的监测环路,也可布设成附合水准路线,或布设成闭合水准路线[6]。在整个监测网中,必须有3个足够稳定的基准点或工作基点,施测时,可选择一些稳定性好的监测点作为水准路线基点与水准网统一监测和平差。大部分的监测点采用中视法测定。由于水准转点会影响成果精度,所以选择一些稳定的监测点作为水准转点极为重要[7]。

2)桩顶水平位移

在待测基坑的附近埋设3个导线点(均要求埋设在基坑变形影响范围之外且相互通视条件较好),使用2″级精度的全站仪安置于其中一个导线点上(该导线点应能看到全部基坑的桩顶水平位移监测点),再后视另外一个导线点(剩余一个导线点用作校核)测定监测点的坐标,根据每次的观测坐标求出监测点的水平位移。

3)桩体水平位移

使用模拟测头测测量斜管导槽;保持测斜仪测读器正常工作,缓慢地把测头导轮放入测斜管导槽内直至管底,然后自管底由下而上沿导槽全长每隔0.5 m测量1次,记录测点深度及读数。测读结束后,将测头旋转180°放入同一对导槽内,同方法再测1次。检查每一深度的正反两读数的绝对值是否相同,当读数有异常时应立即补测至合格。

4)支撑轴力监测

轴力计加力引起弹性钢弦的张力变化,调整钢弦振动频率,使得频率仪测得钢弦的频率发生变化,便可测出所受作用力的大小。

4.2周边环境监测

1)周边建筑物

沉降监测作业方法参见明挖法地表沉降监测作业方法。倾斜监测作业方法采取投影法:根据建筑物的设计,A点(顶部,激光贴片或棱镜)和B点(底部,激光贴片或棱镜)位于同一竖直线上,建筑物的高度( A与B的距离)为h,当建筑物倾斜时,利用2″级全站仪将建筑物顶部的测点A点投影到B点的水平面上,计算A点的水平位移a,然后即可求得该建筑物的倾斜角α[8]。

2)其他项目

地下管线沉降监测参见明挖法地表沉降监测作业方法。桥梁沉降、差异沉降监测作业方法参见明挖法地表沉降监测作业方法,倾斜监测作业方法参见周边建筑物倾斜观测作业方法。

5监控测量数据处理与分析

5.1数据处理

观测记录采用DS32-D型电子水准仪或其他自带记录程序的仪器进行,通过数据线传输到计算机处理软件中,检查合格后利用专业平差软件严密平差,得出各测点变化值。为了确保起算数据的准确性,必须使用已知的大地水准点为起算,并校核独立闭合差及与2个以上的水准点联测附合差是否满足精度要求。校核观测数据,校核合格后按严密平差法进行平差计算,平差后的数据精确到0.1 mm。通过变形观测点不同时期变化值计算不同时期的阶段变形量、阶段变形速率、累计变化量等。每日采集监测数据后,及时绘制监测数据的时态曲线(位移-时间曲线和速率-时间曲线),横、纵断面位移曲线[9]。

5.2数据分析

1)变形数据分析

观测点的稳定性分析基于稳定的水准点作为基准点而进行的平差计算成果。相邻两期观测点的变动分析通过比较相邻两期的最大变形量与最大测量误差(取两倍中误差)来进行,当变形量小于最大误差时,可认为该观测点在这两个周期内没有变动或变动不显著。对比不同时期变形观测结果,若相邻周期变形量较小,但多期又呈现出明显的变化趋势时,确定有变动[10]。

2)变形分析与建模

根据各期变形数据,结合施工情况,建立反映变形量与变形因子关系的数学模型进行变形的建模与预报。

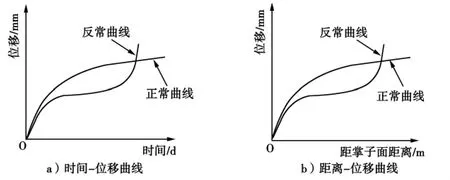

选用位移-时间曲线的散点图,在图中注明测量时工作面施工工序和开挖工作面与测量断面的距离,据此分析施工工序、时间、空间效应与测量数据间的关系。采用回归分析法对监测数据进行回归分析,找出一条能代表时间-位移或距离-位移的离散点分布拟合曲线,回归分析应根据实测数据情况,选取对数函数、支数函数或双曲函数。根据拟合曲线的变化趋势,判断测点状态是否正常,以及外推曲线,预测测点位移最大值。时间-位移曲线和距离位移曲线正常与反常趋势图如图4所示[11-14]。

图4时间-位移曲线和距离-位移曲线正常与反常趋势图

数据处理后,还需参考风险巡视情况进行综合分析,从不同的角度分析同一个工程现象,从而更加准确、有效地指导设计和施工,并确保周边环境的安全,同时监测项目的监测值可以相互校验,确保监测数据的可靠性。

6 结语

监控测量是隧道施工的重要内容,南水北调东干渠输水隧洞的施工说明,监控测量完全可以对围岩和支护系统的力学状态做出判断,并可为初期支护和二次衬砌的参数调整提供依据。确保各项指标安全可控和输水隧洞的顺利完工。通过施工和环境监测进行信息反馈及预测预报,优化施工组织设计,指导现场施工,确保隧道施工的安全与质量和工程项目的社会、经济和环境效益。

参考文献:

[1]傅新军,杨春.大断面隧道施工监控量测[J].铁道建筑技术,2007( z1) : 108-110.

[2]邵传恒.挂牌岭隧道监控量测[J].辽宁省交通高等专科学校学报,2010,12( 3) : 7-11.

[3]建设综合勘察设计院.JGJ 8—2007建筑变形测量规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[4]熊君,孟阳君.监控量测在洞冲里隧道施工中的应用[J].湖南交通科技,2011,37( 3) : 110-114.

[5]陈宇,陶成富,李亮,等.隧道不同施工方法监控量测分析[J].公路工程,2008,33( 2) : 143-145.

[6]胡曙光,杜宇飞.监控量测在马尾寨隧道施工中的应用[J].公路交通技术,2009( 4) : 132-134.

[7]杨建礼.隧道施工监控量测浅析[J].西部探矿工程,2012( 2) : 204-207.

[8]张英富.马鞍山隧道监控量测技术研究[J].土工基础,2010,24( 2) : 20-23.

[9]刘青,陈宽德.城市隧道工程基坑施工监测[J].工程质量,2002( 2) : 41-43.

[10]王建宇.对隧道工程中监控量测问题的讨论[J].现代隧道技术,2008( z1) : 7-14.

[11]武科,马明月,李术才.付家冲隧道监控量测与稳定性评价[J].地下空间与工程学报,2012,8( 3) : 543-548.

[12]中国有色金属工业协会.GB50026—2007工程测量规范[S].北京:中国计划出版社,2008.

[13]中国建筑科学研究院.JGJ120—2012建筑基坑支护技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[14]山东省建设厅.GB50497—2009建筑基坑工程监测技术规范[S].北京:中国计划出版社,2009.

(责任编辑:郎伟锋)

Monitoring Technology of East Main Canal Water Conveyance Tunnel of South-to-North Water Transfer

QI Hongjun

( Shaanxi Vocational College of Railway Engineering,Weinan 714000,China )

Abstract:Taking the monitoring measurement of shield construction of east main canal water conveyance tunnel

of the South-to-North water transfer as an example,this paper systematically designs the detecting units such as the monitoring content,layout mode,method and data processing,and completely controls all the indexes of monitoring measurements such as the wall displacement and deformation,supporting axial force and water level monitoring to ensure the completion of the water conveyance tunnel.Through the introduction of the tunnel monitoring measurement methods,the paper explains the significance of construction guidance of the monitoring measurement.

Key words:South-to-North water transfer project; water conveyance tunnel; monitoring measurement

作者简介:齐红军( 1975—),男,陕西宝鸡人,副教授,主要研究方向为土建工程施工技术与教学.

收稿日期:2015-04-08

DOI:10.3969/j.issn.1672-0032.2015.02.009

文章编号:1672-0032( 2015) 02-0047-06

文献标志码:A

中图分类号:TU698.1