西北四省农村居民信息意识现状分析

李明德+李天龙+黄安

摘要:提高农村居民信息意识是农业现代化和农业信息化的具体要求,也是实现农业现代化和农业信息化的重要途径。本文通过对西北四省(陕西、甘肃、宁夏、青海)1 561位农村居民的调研,从农村居民对信息的信任度、关注度、认可度三个维度分析了该区域农民的信息意识现状。研究重点对比了农民信息意识在不同个体特征要素(性别、年龄、文化程度、务农经验)和信息传播系统要素(邻里系统、大众媒介系统)之间表现出的差异性,并在此基础上提出了提升农村居民信息意识的相关建议。

关键词:西北地区:农村居民;信息意识;信息素养

中图分类号:G203;F328文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2016)01-0145-09

农业现代化和农业信息化进程的推进为农村居民信息意识研究提供了广阔的背景。党的十八大提出我国要走新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合发展的道路,农业信息化、农业工业化既是当前我国实现农业现代化的背景,又是实现农业现代化的重要手段。2010年,工信部、农业部、科技部、商务部、文化部五部委联合制定下发的《农业农村信息化行动计划(2010-2012年)》文件中指出,实现农业信息化要加快培养新型农民、切实提高农民信息素养,要抓住信息网络所能够提供的低成本、多样化、广覆盖的信息传播、知识扩散机遇,以大力提高农村居民的信息意识水平[1]。农民信息素养的培养及信息意识的提升,已成为加快推进农民信息化、农业工业化的关键。西北地区作为农业发展的重要区域,也是亟需培养和提升农民信息意识的重要领域,更是“一带一路”战略推进实施的重要群体,因此,对于该区域的信息意识水平现状调查和研究,是其他研究的前提和基础,也是提出相应政策建议的重要依据。

信息素养(Information literacy)概念,最早由Paul Zurkowski在1974年提出,1989年美国图书馆协会对此定义重新进行了表述,即具有信息素养的人能够判断何时需要信息,并懂得如何去获取、评价和有效地利用所需要的信息[2]。农民信息素养是农民发现和获取信息,对信息内容吸收和利用,满足自身信息需求的能力,主要包括信息意识、信息能力、信息道德等内容[3]。其中,信息意识是相关主体信息素养的最基本、最主要的构成要素,决定着信息主体获取、利用信息的主观能动性,影响着信息保障主体所提供的保障服务效果及水平[4]。社会心理学认为,意识支配行为,行为决定结果。具有强烈信息意识的主体能够更好地分析识别信息,并最终科学地利用信息做出正确决策并付诸实际行动[5]。因此,农民的信息意识,作为信息素养的重要组成部分,支配着农民在农业生产生活中如何有效利用政策、科技、市场、气象等农业信息的行为,并直接影响着农民的决策水平和收入水平。农民作为农业生产生活的主体和农业现代化建设的主体,信息意识水平直接影响信息行为,并最终体现在农民的生产生活当中。所以,增强农村居民的信息意识,是提高农业科技管理质量,实现农业现代化和农村可持续发展的途径之一[6]。本文以西北四省(陕西、甘肃、宁夏、青海)的调研数据为基础,重点分析探究农村居民信息意识现状,并从信息意识角度,提出有助于培养和提升西北四省农村居民信息素养的对策建议。

一、文献回顾

信息意识支配信息行为,信息行为最终决定结果。随着媒介化社会的来临,学者们对信息意识的研究,逐渐成为信息素养研究领域的重点,而且对信息意识的认识也逐渐加深。赵媛等认为信息意识是相关主体信息素养的最基本、最主要的构成要素,决定着信息主体获取、利用信息的主观能动性,影响着信息保障主体所提供的保障服务效果及水平[4]。吴优丽等认为信息意识属于意识形态范畴,是人们在认识世界和改造世界中对外部世界信息关系的理解[7]。徐仕敏指出信息意识,就是人们对信息做出的能动反映,具体表现为了解信息的重要性、对信息敏感,在遇到问题时知道并善于依靠信息进行判断、分析和决策[8]。解敏等在分析多个信息意识定义的基础上,重新对信息意识进行了定义,认为信息意识是信息主体在从事信息活动过程中,对主客观世界的能动反应[9]。苑春荟等认为农民信息意识是指农民能够意识到信息以及对信息的使用在农业生产、农村生活中的重要性[10]。王洪俊认为农民信息意识是农民获取所需信息的内在动因和能力,表现为对信息的敏感程度,信息意识包括信息认知、信息情感和信息行为倾向三个阶段[11]。李习文等认为农民信息意识是指农民对客观信息自觉的心理反映,是农民对信息的取舍、判断、推理,从而指导自己行为的一种主观能动性[12]。从以上文献的梳理中发现,学者们认可信息意识是农民信息素养中最基本、最主要的构成要素,而在信息意识概念的界定上,也偏向于强调信息主体的主观能动性和能动反映。因此,本文借鉴上述定义,并结合媒介化社会背景,将农民信息意识界定为农民对于通过邻里渠道、大众媒介传播的农业科技信息、政策信息、市场信息等的获取、使用以及对这些信息的高度敏感性和信任度的心理状态。

从社会心理学的角度来看,意识是影响人们行为的动机结构及倾向的文化心理[13],属于信息主体内在层面的属性,不易通过问卷等形式测量,但意识是可以通过偏好的形式表现出来,农民的信息意识是通过农民的偏好、外在表现和信息行为表现出来的。罗祎晟从信息意识的特征和信息意识的表现形式两方面来测量信息意识,具体构建了触发性指数、指向性指数、能动性指数、社会性指数4个一级指标、8个二级指标、14个三级指标和21个测量题项,通过对普通院校A、B两组200名不同专业学生信息意识的对比测量来完善了信息意识测评指标体系[14]。井水通过对陕西627位农民的调查发现,认为陕西农民信息意识与以往研究有所提升,但农民在信息理解、信息甄别上都存在一定障碍[15]。但是,专门针对信息意识在农民群体中的测度及现状调研仍比较缺乏,由于农民群体信息意识针对性较强,而且信息意识本身较为薄弱,所以有必要对信息意识这一最基本概念进行进一步研究。苑春荟等的研究,将信息素养分解为二阶变量,即信息意识和信息能力两个因素,其中信息意识包括信息需求和信息价值评价两个维度,从认知、获取、使用、影响四种能力具体展开测量[10]。但是,由于农民经济基础薄弱,农业经营的“不确定性”高,所以在使用信息前,比较谨慎保守,尤其是与农业生产相关的信息。农民对相关信息的信任程度有差异,并影响到对信息的利用,因此本文基于上述相关研究,重点从农民信息意识概念出发,从认知、关注、信任、使用等角度,分析和测量农民信息意识的现状水平。

陈志毅等认为影响农村居民提升科技信息意识的因素有农村居民的受教育水平,收入水平、信息基础设施和农业科技信息服务,研究认为,科技信息能否转化为农村现实生产力的前提在于农村居民是否有广泛地获取科技信息的意识[16]。徐仕敏认为我国农村居民信息意识的总体特征是较大的非均衡性,主要表现为职业间的非均衡性(职业农村居民与非职业农村居民)、地域间的非均衡性(东、南部与西、北部)、内容上的非均衡性(天气、土壤墒情、地方人情世故等与正式渠道或市场方面信息)[17]。旷浩源基于社会网络理论,构建农业技术扩散中的信息获取模式,指出由于农业技术扩散结果具有很大的“不确定性”,为了规避“不确定性”的效益风险,农村居民倾向于采纳可靠的“熟人”已经采纳的且已经取得较好经济效益的农业技术。所以,通过分析湖南省马家湾村的856户农村居民,研究基于邻里互识关系的信息传播系统[18]。农村信息基础设施的建设,主要以大众媒介为主,如电视、报纸、广播、杂志、书籍等,但是随着互联网的发展和智能手机的普及,越来越多的农民开始使用新兴的传播媒介获取农业相关信息。农民对于不同传播渠道传播的信息,存在认知、信任和利用的差异性。综合而言,农民信息意识在内在的个人特征因素(如性别、年龄、学历、受教育水平、务农年限等)和外在的信息传播系统因素(即邻里系统和大众媒介系统)上存在差异。因此,本文将尝试界定农民信息意识的构成要素,在此概念基础上结合其内在特征、外在表现等要素来分析西北四省农民信息意识现状,以期为相关的研究提供可操作性的定义并形成对西北四省农民信息意识现状的基本认知,为实现农业现代化提供切实可行的理论基础。

二、研究设计

(一)研究样本及调查方法

本研究采取分层抽样和随机抽样相结合的方法,在西北四省(陕西、甘肃、宁夏、青海)通过问卷形式采集数据,调查问卷由本课题组基于已有文献改编,并且通过征求专家意见、预调研、修改等多个环节后最终确定。预调研阶段,课题组成员赴陕西省富平县和蓝田县,通过对14位农村居民的预调研,对问卷进行完善和修正,预调研阶段问卷并未进入正式的分析数据中。正式调查从2014年10月开始,到2014年12月底结束,历时两个多月,选定陕西省渭南市大荔县、宝鸡市凤翔县、汉中市西乡县、延安市宜川县,甘肃省张掖市甘州区、武威市民勤县,宁夏回族自治区固原市原州区和青海省海东市民和回族土族自治县等8个抽样区域,样本区域的选择充分考虑了不同西北农村地区的分布状况、地理特征以及收入水平等主要指标。基于抽样的8个区/县,再随机从中抽取63个乡镇的行政村。调研过程中,年龄偏大或不识字的受访者,由调研员采用一问一答形式进行,年轻受访者采用自填与指导填写相结合方式,并在调研员的监督下完成。本次调查合计发放问卷1 650份,剔除掉不合格的问卷后,最终得到有效问卷1 561份,问卷总体有效率为94.6%。问卷调研完成后,借助于软件EpiData录入完成,进行了简单的数据整理,数据采用SPSS19.0进行了描述性分析和方差分析等。

(二)研究对象及基本特征分析

本文从农村居民信息意识角度调研西北四省农民,围绕农民个体的信息意识、信息传播认知等进行了调研。基于1 561份样本数据,分析西北四省农村居民对邻里系统和大众媒介的运用现状,并探究这两类信息传播渠道下,农村居民信息意识的不同表现。研究对象的基本特征如表1所示。

从表1中可以看出,被访农民群体中,以中老年(46岁以上)为主,比例达到了68.4%,初步说明农村劳动力年龄偏大,低龄劳动力不足。相应地,务农年限在20年以上的比例,也是被访人群比例中最高的,达到了28.9%。从被访者的学历水平看,西北四省农民的学历层次以初中为主,占到了52.5%,整体的文化层次与水平不高。在传播距离方面,被访者家庭离最近的县城的车程时间,低于1小时的比例达到了97.3%,从侧面说明西北四省的农户分布较为集中,并以县城为中心,再者交通工具和乡村道路等基础设施的改进,也是农民到县城的车程时间较短的原因之一。

(三)调查工具设计

本文以定量分析方法来构建农民信息意识,基于已有文献的梳理,设计了基于农民信息意识的调查问卷。问卷中首先包括了农民的人口统计学特征:性别、年龄、学历等。其次,调查了农民的务农经验及社会关系等内容,主要包括了农民的务农年限、打工经验以及亲朋好友中是否有城市工作过的等,以此衡量农民接触信息的渠道及对信息的认可度和关注度等。第三,调查了农民接触到的媒介情况,以分析西北四省农民接触信息的外部渠道。最后,通过询问被访者对信息认可度(1代表非常重要,5代表非常不重要)、内容信任度(1代表非常信任,5代表非常不信任)和信息关注度(1带表非常关注,5代表非常不关注)等内容的回答,考察农民信息意识的现状。

农民社会关系方面,基于旷浩源[18]的研究,本文将邻里系统的范围从邻居扩展到亲朋好友,通过询问“您认识的亲朋好友是否有城市工作过”,来判断被访者对邻里系统的运用及其对农村居民信息意识的影响。城市工作的亲朋好友,处于信息传播的中心,相比居住在农村地区的农民,更容易接触到信息,也最有可能将农业相关信息传播给被访者,从而影响到被访者对信息的接受和感知程度。其次,基于信任关系构建的邻里系统传播的信息,往往最易被农村居民信任和认可。通过分析发现,63.3%的被访者有亲朋好友在城市工作,而36.7%的被访者没有亲朋好友在城市工作。被访者中,有亲朋好友在城市工作的群体中,其中50.5%的受访者与亲朋好友经常联系,而46.8%的受访者与亲朋好友偶尔联系,仅2.8%的受访者与亲朋好友从不联系。

大众传播是专业化的传播者或传播机构,通过使用现代传媒技术向社会上一般大众传播信息的活动过程。大众传播媒介包括了书籍、报纸、杂志、广播、电视与电影在内的传统媒体以及网络、手机等新兴媒体。本文将大众媒介界定为:用以传播信息的报纸、广播、电视、杂志、书籍、手机、互联网等形式。

通过分析调研数据,受访者平时接触的媒体当中,最喜爱的大众媒体形式主要是:电视(62.3%),手机(13.5%),互联网(13.5%),而报纸、广播、杂志、书籍的占比均低于5%。这说明西北四省农村地区的最重要的大众媒体形式是电视。进一步询问被访者“家里第一次有电视到现在的年限”,发现时间为3年内的仅仅1.5%,而10年以上的比例是76.5%,这说明在广大农村地区,长期以来电视始终是农民接受信息最主要的大众媒体。电视媒体接触频率方面,通过询问被访者“看电视”的次数,发现被访者“每天数次”观看电视的比例高达82.2%,这进一步证明,农村居民获取信息最主要的大众媒体是电视。

手机使用方面,被访者中没有手机的比例仅为7.1%,而有59.6%的受访者拥有手机已超过5年。但是,38.7%的受访者,并未通过手机上网。这说明,手机虽然是一种重要的媒介,但西北四省的农村居民,用手机交流的方式仍然是短信或通话,而极少使用手机来连接移动互联网,农村居民手机媒介利用形式单一。

互联网使用方面,有46.4%的受访者家中没有电脑,同样有50.6%的受访者也没有使用过互联网,拥有电脑2年以上的比例为40.7%,1年内使用过互联网的比例为14.0%。这说明,农村地区农户家的电脑拥有率在不断增加,而对互联网的使用比例也将不断提高。

三、农民信息意识的基本特征分析

(一)农民信息意识的结构特征分析

本文借鉴谢中兵[17]及其他学者的定义,将农民的信息意识定义为农民对于通过邻里渠道、大众媒介传播的农业科技信息、政策信息、市场信息等的获取、使用以及对这些信息的高度敏感性和信任度的心理状态。本研究共涉及了13道与农民信息意识相关的题目,为了建构农民信息意识的结构模型,我们对21道题项进行了因素分析(以特征值大于或等于1为提取因素的标准)。KMO和Bartlett检验结果表明,可以进行因素分析(KMO=0.827,Bartletts Test of Sphericity=7 113.912,df=78,p=0.000)。在进行因素分析时,本研究采用如下标准和程度对农民信息意识调查中的题目进行了筛选。

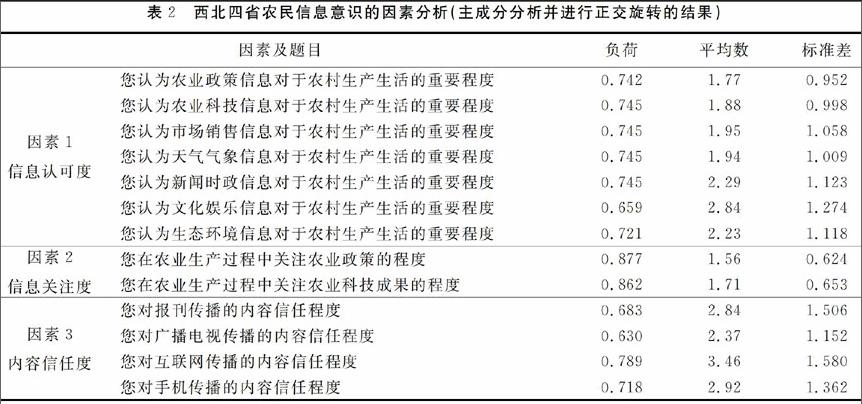

首先,对测量题目做主成分分析时,如果一个题目所在因素上的负荷比较小(小于0.400),或者在两个或两个以上因素上的负荷虽然较大但非常接近,则删去该题目。在这一步骤中,共删除了5道题目。其次,在进行主成分因素分析时,如果归属于一个因素的各道题目在内容上差异较大,将删除这个因素所包括的题目,在这一步骤中,共删除3道题目。第三,如果一个题目与其所属子量表的总体相关程度低,删去这个题目后可以使量表的内部一致性增加(α系数提高)[19],则删去这个题目。最终保留13道题目。表2列出了主成分因素分析并进行正交旋转的结果。

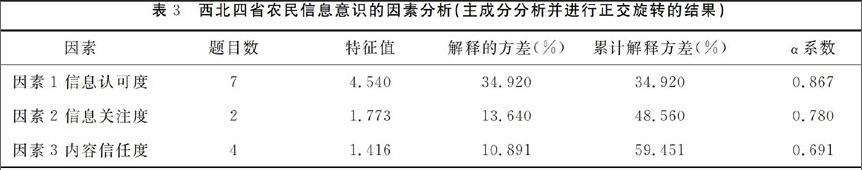

表3列出了各因素的特征值及其能够解释的方差,以及各因素的信度系数,依据Hatcher的研究结果,衡量农村居民信息意识的三个维度的测量指标信度值均在可接受范围之内。

从表2和表3可以看出,衡量农民信息意识的三个结构化因素分别可定义为信息认可度、信息关注度和内容信任度,分别代表了农民在利用相关信息前对信息感知、接受和利用的三个阶段,反映农民信息处理过程中的心理状态。信息认可度表明农民对信息重要性的判断,表明农民认为此类信息对“农村生产生活”的重要程度,数值越低,表明农民对该类信息的认可程度就越高;农民在对信息认可的基础上,有选择的关注相应的信息,因此信息关注度表明农民对各类信息的关注程度,关注度越高,说明农民对该类信息获取意识会越强,也越可能利用此类信息指导农业行为;但是,在关注的基础上,农民更注重内容的真实性和有效性,即内容信任度表明农民对传播信息内容的信任程度,信任程度越高,越可能利用信息指导行为。

(二)不同组别农民信息意识的比较

根据因素分析的结果,基于农民内在个体特征和外在的信息传播系统,运用SPSS19.0分析工具中的t检验或单因素方差分析,对不同组别下农民信息意识的区别进行分析。

1.不同省份农民信息意识对比。对样本中的西北四省(甘肃、宁夏、青海、陕西)农民的信息意识进行单因素方差分析,结果见表4。

从表4中可以看出,4省份在信息意识的三个维度方面的均值比较,均具有显著性差异。分别来说,“信息认可度”方面,宁夏地区农民对信息的认可度水平最低(均值=2.339),但仍然认可各类信息对于“农村生产生活”“比较重要”,而青海地区农民对信息的认可度水平最高(均值=2.011),另外表现比较突出的是甘肃地区农民,对信息的认可度水平也表现出较高的水平(均值=2.083),由此说明西北四省农民,逐渐认可各类信息对农业生产的重要性。在“信息关注度”方面,甘肃地区农民对信息的关注度最高(均值=1.518),而宁夏地区农民对信息关注度的水平表现为最低(均值=1.857),这间接说明农民对信息重要性的认可程度,会影响到农民对信息的关注程度。在“内容信任度”方面,青海地区农民对大众媒介传播的内容,信任度最高(均值=2.685),但是宁夏地区的农民,对大众媒介传播的内容表现为“信任”或“不太信任”(均值=3.030),信任水平最低。

2.性别要素。西北四省农民在不同性别组中的信息意识差异比较,分析结果。

从表5看出,男性农民普遍比女性农民在信息认可度、信息关注度和内容信任度方面表现出更高的水平。但是在“内容信任度”方面,男女之间的差异并不显著(显著性=0.264),表明男性农民和女性农民对于大众媒介传播的信息内容,均表现出相似的“比较信任”的水平。

3.年龄要素。青年农民和中老年农民在信息意识的三个维度方面,均表现出了显著性的差异。具体而言,“信息认可度”和“信息关注度”方面,青年农民相比中老年农民,对信息重要性的认可度更高(均值=1.979),关注信息的频率也更高(均值=1.477),但是在“内容信任度”方面,中老年农民对大众媒介传播的内容信任度表现为“信任”或“比较信任”(均值=2.846),相反青年农民对大众媒介的内容持怀疑态度,甚至表现出不太信任的倾向(均值=3.022)。

4.务农经验要素。务农年限反映了农民从事农业活动的经验深度,是影响农民信息意识的重要因素之一。务农年限越长,表明经验越丰富,越清楚哪类信息重要,也更清楚该关注和信任哪类信息。不同务农年限下的农民信息意识对比见表6。

从表6可以看出,不同务农年限的农民信息意识具有显著的区别。具体而言,“信息认可度”维度,具有20年以上务农年限的农民,更加认可各类信息“对农村生产生活的重要”(均值=2.031);“信息关注度”维度,具有20年以上务农经验的农民,表现出最高的关注度(均值=1.479);但是,在“内容信任度”维度,具有20年以上务农经验的农民,对大众媒介传播的信息内容,信任的水平表现为最低(均值=3.054)。

5.传播距离要素。本文以被访农民居住地到最近县城的车程时间作为衡量“信息传播距离”的指标,因为县城一般是该区域内的信息集散中心。花费的车程时间越短,表明被访者离“信息中心”越近。计算结果除信息认可度方面存在显著性外(显著性=0.022),信息关注度和内容信任度均不显著(分别为0.416,0.807)。由此说明,农民信息意识的高低,与信息传播距离的关系不显著,从侧面反映出农民接受和传播信息渠道的多样性,尤其是信息化基础设施的建设,使得农民更多借助大众媒介获取信息,而信息的中心也从集中转为分散。

6.邻里系统要素。农民处于不同的社会关系群体中,对信息的认可度、关注度和内容信任度也会不同,尤其农民周围的亲朋好友,本文将农民的亲朋好友定义为邻里系统,通过询问被访者“是否有亲朋好友在城市工作”,来分析农民不同类型的社会关系下,农民信息意识的差异。结果说明农民信息意识的三个维度,在“是否有亲戚在城市工作”的分组中,表现出显著的差异。具体而言,被访者中“有亲朋好友在城市工作”,相比于“没有亲朋好友在城市工作”表现出较高水平的“信息认可度”(均值=2.066),“信息关注度”(均值=1.592),“内容信任度”(均值=2.832)。这从侧面说明,居于城市中心的亲朋好友,仍然是接触信息最早和最多的群体,而农民对于这一“熟人”群体传播的信息的依赖性和信任度较高。

7.大众媒介要素。在受访者平时接触的媒体当中,对最喜爱的大众媒体的调查进行频率分析,结果如下:电视(62.3%),手机(13.5%),互联网(13.5%),而报纸、广播、杂志、书籍的占比均低于5%。根据媒介分类标准,将手机、互联网划归为新媒介组群,而将电视、报纸、广播、杂志、书籍等划归为传统媒介组群。农民接触的媒介渠道不同,对应的信息意识也会有不同表现。从计算结果来看,在信息认可度和信息关注度方面,传统媒介组群和新媒介组群并没有显著的差异。而在内容信任度方面,新媒介组群对内容的信任度(2.727)高于传统媒介组群(2.959)。表明喜爱新媒介的农村居民对内容的信任度高于传统媒介的农村居民。喜欢新媒介的群体年龄偏小,容易接受新事物,对媒介信息的信任度高一些。相反,喜欢传统媒介的群体年龄偏大,相对不容易接受新事物,因此对媒介信息的信任度相对低一些。

四、结论与建议

农民作为农业现代化和农业信息化建设的主力军,要提高应对农业现代化和农业信息化的能力,首先应该是对农民信息素养的培养和提升,而信息意识作为信息素养最基础、最重要的要素,成为提高农民信息素养的关键。因此,本文通过调查西北四省(陕西、甘肃、宁夏、青海)在不同特征要素上表现出的信息意识差异,分别从信息认可度、信息关注度和内容信任度三个维度,分析西北四省农民当前的信息意识现状,以期为农民信息素养提升的政策制定和深入研究,提供理论依据和研究借鉴。通过分析,本文得出以下结论:(1)对西北四省农民群体基本特征分析结果发现,被访农民群体中以中老年(46岁以上)为主,务农年限在20年以上的比例较高,农民的学历层次以初中为主,农民接触媒介的情况分别为电视62.3%,手机13.5%,互联网13.5%,而报纸、广播、杂志、书籍的占比均低于5%;(2)西北四省农村居民在信息意识的三个维度方面均呈现出了显著的差异性,甘肃地区农民对信息的关注度最高,而青海地区的农民认可度和内容信任度最高;(3)性别要素上,男性农民相比女性农民,在信息意识的三个维度方面均表现出了更高的水平;(4)青年农民比中老年农民在信息意识的认可度和关注度方面更高,但对大众媒介传播的信息内容信任度较低;(5)务农经验丰富的农民有相对较高的信息认可度和关注度,但他们对信息的信任度较低;(6)传播距离与农民信息意识的三个维度均无关;(7)邻里系统中有城市工作亲朋好友的农民比没有城市工作亲朋好友的农民信息意识三个维度方面表现出了更高的水平;(8)农村居民对于传统媒介和新媒介传播的信息在信息的认可度和关注度两方面基本一致,但对内容的信任度有显著差异,随着传播环境的改善,农民对于新媒介传播的信息信任度在逐渐提高。

对西北四省农民信息意识现状分析的基础上,本文尝试性地提出了农民信息意识提升的三点建议,期望在农业信息传播实践活动中得到提升。

第一,通过积极、主动、有效地解决农村居民信息需求,提高农村居民的信息意识水平。农村居民的信息需求往往呈现多样化的态势[20],现有的“三农”传播中的信息与农民多层次、个性化的信息需求不相适应,可能打消农民信息使用的积极性,影响农民信息意识的培养和信息能力的获得。陈萍等认为提高知识信息的有用性和可接受性可以提高民族地区信息传播水平[21]。

第二,培育农村精英群体的信息意识水平带动信息意识弱势群体。要通过培训、引导、鼓励等机制,重点培育职业农民或农村精英或农村青年的信息意识,从而带动信息意识落后的农民。通过有效的市场信息、科技信息、政策信息来指导和改善农业生产生活,进而提升他们的收入,让更多的农民看到信息实实在在能够促进农民收入、提高农民生活水平,这样可以更好地提高信息意识落后农民的积极性和主动性。

第三,构建科学的农业信息传播体系,营造有利于农民信息意识发展的现代传媒环境。农民的信息意识要在不断的农业信息传播实践中得到提高,只有很好地将电视等大众传统媒介和互联网等新媒介优势结合起来,通过政府引导、媒体和社会参与、市场介入等体制机制创新,积极构建农村信息服务平台,促进信息技术扩散,进行信息技术创新[22]。特别要强调的是互联网和移动互联网技术为农业信息传播带来了重要机遇,其信息传播的互动性、及时性、参与性等特征和信息呈现的多媒体化等都为农村居民的信息传播实践提供了前所未有的便利。

参考文献:

[1] 工业和信息化部等.农业农村信息化行动计划(2010-2012年)[EB/OL]. [20100316].http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11505629/n11506609/n11968225/n11968465/13428566.html.

[2]Anderson B B.To Be Hypermedia Is to Be Literated: Reading, Writing, Arithmetic and Hypermedia Literacy as basicskills[J].EMI,1997,33(3):110113.

[3]卢秀茹,王健,高贺梅.提高我国农民信息素质教育水平的对策研究[J].高等农业教育,2004(12): 8789.

[4]赵媛,淳姣,王远均.我国农民/农民工信息意识现状及提升对策[J].四川大学学报:哲学社会科学版,2014(6):98108.

[5]贾芳华.信息意识与注意力经济[J].情报杂志,2002(1):8990.

[6]袁春新,唐明霞,韩娟,等.农业信息化现状及其发展对策[J].湖北农学院学报,2001(4):366371.

[7]吴优丽,钟涨宝,王薇薇.秉赋差异与农民信息素质的实证分析——基于323份调查样本[J].农业技术经济,2014(3):5764.

[8]徐仕敏.论农村居民的信息意识[J].情报杂志,2001(7):6768.

[9]解敏,衷克定.信息意识概念的新构想与实证[J].现代远程教育研究,2012(5):5156.

[10]苑春荟,龚振炜,陈文晶,等.农民信息素质量表编制及其信效度检验[J].情报科学,2014(2):2630.

[11]王洪俊.农民信息意识对农民行为的影响研究[D].中国农业大学硕士学位论文,2005:3.

[12]李习文,张玥,张玉梅.宁夏农民信息意识、信息需求、信息能力现状分析[J].宁夏社会科学,2008(11):7175.

[13]陆益龙.农民市场意识的形成及其影响因素——基于2006年中国综合社会调查的实证分析[J].中国人民大学学报,2012(3):8393.

[14]罗祎晟.普通院校学生信息意识测评指标体系构建[J].中国成人教育,2010(13):8284.

[15]井水.陕西农民信息需求现状及影响因素分析[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2013,13(5):7277.

[16]陈志毅,覃子珍,蔡东宏.农村居民科技信息意识现状及影响因素分析[J].农业网络信息,2012(9):9396.

[17]谢中兵.什么是信息意识[EB/OL].[20080716].http://xiezhongbing.blshe.com/post/2370/230205.

[18]旷浩源.农村社会网络与农业技术扩散的关系研究——以G乡养猪技术扩散为例[J].科学学研究,2014(10):1 5181 524.

[19]陆根书,孙海鹰,李科,等.中国科技工作者社会责任意识基本特征分析[J].西安交通大学学报:社会科学版,2012(5):110119.

[20]丁志帆.中国农村居民信息消费的福利效应研究[J].西部论坛,2014(4):18.

[21]陈萍,彭文成,田双亮,等.西部少数民族地区知识信息传播影响因素研究[J].图书与情报,2014(2):3943.

[22]王建华,李录堂.农户信息技术行为意愿影响因素分析[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2013,13(4):6873.

Analysis of Rural Residents Awareness of Information in Four Northwest Provinces

LI Mingde1,LI Tianlong2,3*,HUANG An2

(1. School of Journalism and New Media, Xian Jiaotong University; 2. School of Marxism, Xian Jiaotong University, Xian 710049;

3.School of Digital Arts, Xian University of Posts & Telecommunications, Xian 710121, China)

Abstract:Increasing of rural residents awareness of information is the specific requirements of agricultural modernization and information technology. It is also an important way of agricultural modernization and agricultural information technology implementation. Based on the data of 1 561 rural residents in four northwest provinces (Shaanxi, Gansu, Ningxia and Qinghai), the author analyzed the status quo of information awareness among rural residents in this area. Specifically, the information awareness refers to confidence of information, attention of information and recognition of information. The paper mainly compared the different informational awareness of two groups of elements. The one is rural residents individual characteristics such as gender, age, education background and farming experience. The other is information dissemination systems such as neighborhood system and the mass media system. The paper finally put forward relevant recommendations on improving rural residents awareness of information.

Key words: northwest provinces; rural residents; information awareness;information literacy