差序格局理论观照下的网络学习社区社交黏度研究

陈立钢,吴 兵,李曙光

巢湖学院文学传媒与教育科学学院,安徽巢湖,238000

差序格局理论观照下的网络学习社区社交黏度研究

陈立钢,吴 兵,李曙光

巢湖学院文学传媒与教育科学学院,安徽巢湖,238000

国内关于网络学习社区研究主要建立在西方团体社会格局的社会学理论基础之上,中西方社会结构的差异导致网络学习社区构建过程中常出现水土不服、学习交互差、效率低等现象。基于费孝通关于中国社会结构的差序格局理论观照国内网络学习社区研究,发现以“面子”为基础、抱团、保护自我、情感交流有限等本土化社交特色对网络社区社交黏度存在重要影响,据此提出提高国内网络学习社区社交黏度相关策略:组建“师徒”学习小组、注重学习小组间竞争、合理定制社区学习规则、适当融入线下交流活动等。

差序格局;学习社区;社交黏度

网络学习社区的研究通常从社会性、技术性和知识性三个维度着手。学习社区的社会性是建构学习社区的理论基础,技术性主要探讨构建学习社区中学习环境的技术支持,知识性是在一定学习平台上探讨学习者的知识转换。目前,关于网络学习社区研究的社会学理论是建立在西方团体社会格局理论基础上的。国外相关研究认为学习社区的核心特点包括信任、满足感、交流的畅通、归属感等[1-5]。国内有研究认为学习社区的属性为共同的兴趣、规则、信息共享、深度交互、相互依赖和网络礼节等[6-7]。缺少交互、学生感到孤独、学习交互较差等是目前国内学习社区存在的普遍现象[8-9]。面对难以解决的问题,甚至有学者质疑网络学习是否真正地形成了社区,学习社区的质量如何[10]?如何改观国内学习社区构建中出现的水土不服问题,还需要追寻到学习社区的理论基础上。按照中国人际关系的特点构建出中国特色网络学习社区,才能使学习者真正地达到共同学习、共同进步的目的。本文引入中国人际关系格局的社会学理论,立足于网络学习社区中人际关系的社交黏度这个研究点,探讨网络学习社区构建的本土化问题。

1 差序格局理论

费孝通先生在《乡土中国》中提出,中国人的人际关系结构不同于西方的团体格局,而是以个人(家庭)为中心的差序格局[11]。在差序格局下,每个人以自己为中心形成关系网络,就像把一块石头投入到水面上,以这块石头为中心,在四周形成一圈一圈的波纹,波纹的远近可以表示关系的远近。宋杰等学者在差序格局的基础上提出了具体的网络人际关系结构——自我、家人、朋友、熟人与生人的金字塔结构,人际关系金字塔从下向上表示人际关系的亲疏远近[12]。为了清楚地表达差序格局理论,下面从介绍差序格局理论入手,分析中国人的人际关系的鸿沟,然后探讨网络学习社区中人际关系结构的特点。

1.1 差序格局——金字塔人际关系结构

费孝通先生在《乡土中国》中对中西方人际关系结构作了一个很好的比喻,现代西方社会人和人之间的关系就像“一捆捆扎清楚的柴,一根根平行地束在一起”,平等而简明;中国社会的人际关系像水面上的波纹,一圈一圈的,等级差异明显。在中国社会的人际关系结构中,以自我为中心,人际关系强弱的差异层次分别是家人、朋友、熟人和陌生人。同时相互关系也处于不停的变化中,或者说个人的圈子在不断的延伸。中国社会人际关系差序格局见图1。

1.2 人际关系鸿沟——熟人与陌生人的区别

人际关系圈是差序格局中很重要的概念,圈内的人和圈外的人关系强弱差距较大,并且这样的圈是动态的,随着情形的变化,圈子的大小会有相应的延伸。在中国人的人际关系金字塔结构中,自我的满足遵循需求原则,家人的关系遵循亲情原则,朋友与熟人遵循人情原则,而陌生人与陌生人之间遵循公平原则。在现代城市环境下,人际关系中,家人在社交地位中的影响越来越小,朋友、熟人以及陌生人的交流圈成了主要的人际交际圈。彼此相知而亲切的称为朋友,是人际交际圈中知己知彼的那一小部分,因此朋友交际圈为熟人交际圈的子集。在中国人际关系差异格局中,熟人与陌生人的关系强弱形成了巨大的差异,在此称之为人际关系鸿沟。熟人在人际关系中被称为圈内的人,而陌生人则为圈外人。国外有一种观点,一个人的行为是受周围人评价的影响的。在人际关系圈中,每个都要维护其圈内人的美好形象,因此会“友善”地对待圈内的熟人。熟人之间打交道,在信任的基础上,其实就是一种自我监管,无需管理部门与法律约束,就能自我约束与监管自己的行为。

图1 差序格局示意图

1.3 网络学习社区中人际关系结构特点

网络学习社区中的人际关系主要有两种:一种是以在校师生组成的虚拟网络学习社区人际关系,另一种是以现实生活中的陌生人组成的虚拟网络学习社区人际关系。绝大部分网络学习社区中都是由陌生人或包含部分熟悉的人组成的混合人际关系学习社区。国外学者把社区伙伴分为“大学参与的伙伴”与“一般伙伴”[13],前者是在校学生在网络学习过程中组成的社区人际关系,后者是现实生活中不相识的人在网络上组成的学习社区人际关系。

2 网络社区社交黏度研究本土化特色分析

社交黏度(stickiness,或称粘度,黏着度)是指网络学习者对社区的忠诚度和依赖度,如对社区中专家/权威人士和好友的关注以及相互之间的依赖程度[14]。网络学习社区不同于学习资源网站,它需要通过社交黏度来维持。这种黏度是建立在人际关系之上的,需要经过一定时间的交往来建立相互的信任,而一旦信任得以建立,这种关系就不易丧失。在网络社区中,中国人的社交特点与现实生活中的社交关系一样,具有以下几个特点。

2.1 “面子”是社交礼仪的基础

网络学习社区中的每位学员都有一个不同于真实生活中的身份存在于网络,称之为虚拟身份。在现实生活中,一位学员可能是父母的好儿子、老师眼中的优秀学生、同学生活中的佼佼者,而在网络中可能是另外一个身份。现实生活中他人给予的身份认定影响着人们的行为方式。人们的行为方式不能跌了自己的面子或者说失了自己的身份。网络主体在网络自我身份的建构过程中需要经历角色扮演、别人认同和自我认同三个过程。一个人从现实身份进入学习社区的初期,可能扮演着学生或教师的角色,之后在与他人交往的过程中,他人可能认同这个身份,如网络答疑的专家。一般来说,网络主体的自我认同决定了网络的行为方式。一旦一个网络学员的虚拟身份被固化以后,他的行为就会遵循中国人为人处世的方式方法——保护面子。为人处世要不失自己的面子,与人相处要给别人面子,这是中国人一直遵循的面子原则。由于面子,网络学习社区中的权威人士在展开激烈讨论时,不会轻易发表自己真实的观点,因为怕说错了丢了自己的面子;由于面子,在别人讨论时,一般不会轻易地反对别人的观点,要给别人留面子。

2.2 存在不同层次的社交圈——抱团

差序结构理论指出,在社会结构中人际关系是以行动者为中心的,是有“差”有“序”的社会关系结构[15]。“差”是指人际关系中对不同的人要有差别的对待;“序”是指关系的疏远,有等级差异,这种差序结构决定了国人的人际交往存在不同凝聚力的交际圈。有学者认为网络学习社区中高互惠性的凝聚子群中的学习者,其学习效果要优于低互惠性的凝聚子群[16]。在网络学习社区中,师生关系是一种优先考虑对方感受的人际关系,以生活伦理常识为社交行为准则;生生关系不同于现实生活中的班级同学关系,因为同学关系是一种熟人关系,彼此交往都要到照顾对方的面子。这种生生关系有两种:一种是加入学习社区后彼此初步认识的人际关系,相当于现实生活中的陌生人关系;另一种是网络学习社区形成一段时间后,部分学习者之间已有良好的交流且彼此了解对方的朋友型关系,这种人际关系相当于现实生活中的同学关系。这样就形成了网络学习社区中不同凝聚力的交流圈,在网络学习社区设计时应考虑到这种抱团特征,以有效地促进彼此的交流活动。

2.3 防卫性反应——保护自我

儒家思想强调修身养性,要求大家都要修身养性,安于本分,安分守己,正确定位自己,重“群”、重等级观念。结果是大家都恪守明哲保身的信念,许多人不爱提建议,不爱出头,随大流。网络中的社交行为也遵循现实生活中的社交规则。网络学习社区中交互分为个别化交互与社会化交互两种:个别化交互是学习者与学习资源之间的交互,社会化交互是指学习者之间、教师与学习者之间的交互。国内的网络学习社区中存在很多潜水者,他们有比较明确的学习目的和动机,很少发帖,有选择地从他人的讨论中获取自己需要的信息。

2.4 肢体语言缺失,造成情感交流受限

网络学习社区的交流是以网络为中介的,这种传播方式不同于面对面的班级社区传播。在现实生活中,以班级为学习单位的学习社区,学习者之间通过语言展开交流,发话者的面部表情、肢体语言对所发语言信息起到强化与补充作用,同样一句话如“你真是太优秀了”面带微笑地说与板着脸说所表达的意思可能刚好相反。在网络学习社区中,信息的传播主要以文字的形式进行,由于汉字是一种多意义的文字符号,所以在信息交流中有时对方不能完全获取信息的真正含义;虽然有时也用网络“表情动作”,但与人的面部表情和肢体语言相比,其丰富程度要逊色得多。

3 提高网络学习社区社交黏度的策略

影响社区社交有三个方面:一是人有社交需求;二是传递信息、交流思想能满足这个需求;三是这个需求的满足需要一定的方式(工具)。社交需求是促进网络学习社区社交的基础,根据中国人的社交习惯,在构建网络学习社区过程中应注意提高网络社交的黏度,笔者认为可采取以下策略。

3.1 组建“师徒”学习小组,凝聚社区学习动力

网络学习社区中的学习者在网络环境中的人际关系相当于现实生活中的陌生人关系,彼此交互的基础是各自的自我奉献,学习者没有义务与责任参与别人的交流或者解答别人的问题。有效解决这个问题的方法是拉近学员之间的关系,把陌生人关系变为熟人关系,进而把熟人关系变为朋友关系,甚至可以为师徒关系。如挑选一些知识掌握得比较好的或者有某方面专长的,且在社区中比较活跃的学员作为“师傅”,每个师傅带一批“徒弟”,这样,在学习小组之间建立亲密的社交圈,学习信息的交流则更加通畅。另外,为了有效拉近网络学习社区中学员之间的关系,还可以塑造网络学员角色形象,把冷冰冰的昵称替换为网络社交圈中的角色,在备注中说明在社交圈中的身份、专长等,从而提高网络学习社区的交互度。

3.2 注重学习小组间竞争,模拟班级学习社区

小组间竞争是指两个或者两个以上的学习小组在某项学习任务中力争胜过对方的活动。在网络学习社区中,学员之间的行为是合作与竞争,且合作与竞争始终伴随着学员学习的整个过程,合理的小组间竞争可以有效地提高学习小组的学习兴趣,激发学员的学习动机。中华民族是一个勤劳的民族,也是一个争强好胜、不为人后的民族,在网络学习上你追我赶是激发国人学习热情的重要方式。我国学者黄厚铭认为网络不仅仅是人际关系的连接,还有隔阂作用[17]。在一对一的社交活动中,网络学习者愿意屏蔽现实社会身份,作为一个单纯的“人”与他人交流思想情感;但在一对多的社交活动中,网络学习者更愿意包装自己。既然学习者在群体中不愿意深入地参与社交,可以转变思路,让学习小组之间形成竞争,在竞争中激发学习小组的学习热情。

3.3 定制社区学习规则,创设现实学习情境

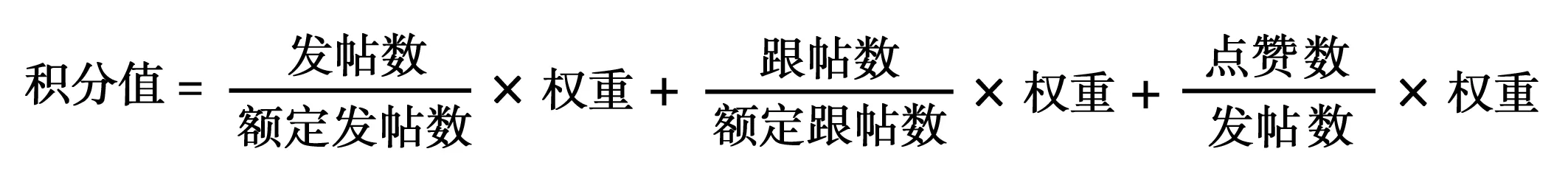

在网络学习社区中,学习活动受学员分工、社区规则、技术支持三方面因素影响。其中社区规则是确定社区学习行为、形成社区学习文化的基础。目前,大部分网络学习社区实行等级制与积分制两种激发学员学习积极性的措施,积分制是等级制的基础,如当积分上升到一定程度后,学员的网络身份就上升一个等级。在网络社区中,目前学员积分的获取取决于学员在网络上的活跃度与参与度,如学员在网络上回帖越多,所获得的积分也就越高。该积分规则没有考虑回帖的质量和回帖受欢迎程度。合理的积分规则应该综合测量学员的活跃度、学员在社区中受欢迎的程度。图2给出了新的网络学习社区积分规则计算办法,该办法中积分值包含发帖数、跟帖数和社区中其他学员对所发贴的认可程度(点赞)的相加,并各自乘上一个相应的权重。

图2 网络学习社区积分值计算办法

由于网络学习社区中存在大量的潜水者,所以在制定学习社区规则时,要充分考虑到调动潜水者的学习积极性。一方面要鼓励这些潜水者参与网络社交中力所能及的社交活动,虽然潜水者不愿发表自己的意见,不参与讨论,但热衷于浏览他人的讨论,因此,网络学习社区要在技术上为潜水者提供有趣又便捷的交流工具,让其参与力所能及的社交行为,如在帖子的下方提供“点赞”“反对”按钮,学员轻轻点一下就发表了自己的意见。另一方面可以采用积分限制的方法,倒逼潜水者参与到社交活动中,如学员积分达不到一定要求时,不允许他们浏览他人发表的信息。

3.4 融入线下活动,加深情感交流

网络学习社区的社交活动,不是仅仅停留在虚拟网络上的,它还可以延伸到现实生活中。混合学习理论指出,学习是运用适当的技术,在适当的时候对学习者进行适当的传递知识的过程。根据这一理论,若网络学习与线下面授能有效的结合,充分发挥两种学习方式的优势,则更易取得良好的学习效果。从费孝通的差序格局理论来看,线上学员在虚拟的学习社区中交流,不能立体地了解对方的身份,二者的关系最多也就是熟人关系。若想进一步拉近学员间的人际关系,还需要从虚拟的网络认识发展到现实生活的相识。在现实生活中,通过彼此的交流和深入的了解,各个学员才有可能成为真正的学习挚友。这种线下活动的开展,不一定是正规的面授教学,也有可能是单纯的线下交流活动,目的是增加学员之间的人际交流。由于网络学习社区中的部分学员本来在现实生活中就熟识,这样,可以把这些熟人放在同一小组,则有助于网络学习社区中的交流活动。

4 结 语

运用费孝通的差序格局理论,分析了影响国内网络学习社区社交黏度的具体要素,并在此基础上提出了提高网络学习社区黏度的策略,虽然这些策略并不能解决网络学习社区所遇到的所有问题,但笔者希图能起到抛砖引玉的作用,期待网络学习社区的研究者和实践工作人员在以后网络学习社区设计时,能够充分认识到中国人社交特点,考虑到影响社交黏度各因素间的差异,为网络学习者提供符合中国人交际实际的学习平台,从而提高网络学习社区的社交效果。另外,在网络学习社区中的情感交流方面,网络社交工具——情感交流符号与社交效果的相关性还有待进一步研究;网络学习社区的规则也还有待进一步优化与完善。

[1]Scardamalia M,C Bereiter.Computer support for knowledge-building communities[J].The Journal of the Learning Sciences,1994,3(3):265-283

[2]Wenger E.Communities of Practice:Learning,Meaning,and Identity[M].Cambridge:Cambridge University Press,1998:318

[3]Dede C.The evolution of distance education:Emerging technologies and distributed learning[J].American Journal of Distance Education,1996,10(2):4-36

[4]Rovai A P.A preliminary look at structural differences in sense of classroom community between higher education traditional and ALN courses[J].Journal of Asynchronous Learning Networks,2002,6(1):41-56

[5]Rovai A P.Development of an instrument to measure classroom community[J].The Internet and Higher Education,2002(5):197-211

[6]甘永成.虚拟学习社区中的知识建构和集体智慧发展:知识管理与e-learning结合的视角[M].北京:教育科学出版社,2005:28

[7]殷丙山,陈肖庚,郑勤华.网络学习社区构成要素的分析[J].继续教育,2006(10):53-55

[8]张建伟.论基于网络的学习共同体[EB/OL].[2016-08-20].http://www.etc.edu.cn/newsight/yjxxx/gongtongti.htm

[9]胡勇,王陆.网络协作学习中的社会网络分析个案研究[J].开放教育研究,2006(5):56-61

[10]王陆.虚拟学习社区的社会网络结构研究[D].西安:西北师范大学,2009:20-21

[11]费孝通.乡土中国[M].北京:三联书店,1985:21-28

[12]宋杰,梁伯瀚.从费孝通的差序格局到社交网络的ICU[J].互联网天地,2011(3):56-57

[13]Stack-cutler H,Dorow S.Student and Community Partner Expectations for Effective Community-Engaged Learning Partnerships[J].Journal of Higher Education Outreach and Engagement,2012,16(11):103-105

[14]熊羽,武法提.提高网络学习社区黏度之策略研究[J].现代教育技术,2008(10):73-76

[15]任敏.现代社会的人际关系类型及其互动逻辑:试谈“差序格局”模型的扩展[J].华中科技大学学报:社会科学版,2009(2):50-56

[16]王陆.虚拟学习社区社会网络中的凝聚子群[J].中国电化教育,2009(8):22-28

[17]黄厚铭.网络人际关系的亲疏远近[J].国立台湾大学社会学刊,2000(28):119-150

(责任编辑:刘小阳)

10.3969/j.issn.1673-2006.2016.12.012

2016-09-26

安徽省高校省级人文社会科学研究重点项目“社会性软件支持的大学生数字化服务学习实践研究”(SK2014A323);安徽省高校人文社科重点研究基地重点招标项目“社会性软件支持下的教师实践性知识建构研究”(SK2014A088)。

陈立钢(1980-),安徽肥东人,硕士,讲师,主要研究方向:信息技术教育。

G443

A

1673-2006(2016)12-0043-04

——概念跨学科移用现象的分析与反思