论中国海洋执法体制

——以规范分析为视角

董加伟,王盛

(1.山东省海洋与渔业监督监察总队,山东 济南 250002;2.山东省海洋与渔业厅,山东 济南 250002)

论中国海洋执法体制

——以规范分析为视角

董加伟1,王盛2

(1.山东省海洋与渔业监督监察总队,山东 济南 250002;2.山东省海洋与渔业厅,山东 济南 250002)

在世界范围内海洋权益之争频繁发生、渐趋激化的背景下,中国海洋执法体制重构正在缓慢而艰难地推进中。认知对象是改造对象的前提和基础,全面认识、正确评价现行海洋执法体制对于中国海洋执法体制重构的顺利开展和海洋管控能力的持续提升具有重要的现实意义。文章按照“法律规范说”的理路,聚力于立法分析的视角,按照模糊主体、单一确定主体和多元确定主体,明确授权和指引授权,独立负责、分类管理和主次配合等不同标准,从执法主体、执法权限、执法机制等不同层面系统梳理了我国部门规章以上的涉海法律规范,全面分析、深入揭示了我国海洋执法体制建构的制度安排、布局现状和鲜明特点。

海洋执法;体制安排;规范分析

“向海则兴,背海则衰。”20世纪风云变幻的国际形势和列强数度入侵的惨痛经历,让拥有着数千年灿烂文明的中华民族对海洋及与之密切相连的制海权有了刻骨铭心的认知。[1]进入21世纪的第二个十年,在世界范围内海洋权益之争频繁发生、渐趋激化和海洋综合管理体制改革广泛推进、全面深化的背景下,[2]中国在战略布局层面正式启动了海洋执法体制重构的进程。①2013年3月10日,《国务院机构改革和职能转变方案》提出整合中国渔政、中国海监、边防海警和海关缉私等四支执法队伍(渔政、海监限于国家队层级)及其职责,重新组建国家海洋局,并以中国海警局名义开展海上维权执法。认知对象是改造对象的前提和基础,全面认识、正确评价现行海洋执法体制对于中国海洋执法体制重构的顺利开展、海洋管控能力的持续提升和海洋强国战略的稳步实施具有重要的现实意义。

“体制”一词在不同的研究领域中内涵略有差别,政治学上的“体制”是指国家基本制度的表现形式,词义学和管理学上的“体制”含义基本一致,指“国家机关、企业事业单位在机构设置、领导隶属关系和管理权限划分方面的体系、制度、方法、形式等的总称”[3],在行政组织法学范畴,体制则主要指行政主体结构中各层次、各部门之间通过法定程序确立的行政关系制度化的表现形式。[4]笔者无意于在语义学角度细究“体制”一词的内涵演化,也不想按照“海洋+执法+体制”的通常理路推导中国海洋执法体制的确切涵义,而是计划选择一种比较笨重但较为客观的方式——从繁杂琐碎的立法规范分析入手,让法律法规“发声”,来为我们解释中国海洋执法体制的制度安排,通过梳理、对比庞杂的具体法律条款,逐步明晰中国海洋执法体制在主体设置、权限分配和执法体制等不同层面的具体特征,以为我国正在艰难推进的海洋执法体制重构提供有益指导。

一、有关海洋执法主体规定的法律规范分析

执法主体的确定是执法体制建构的起点,也是研究执法权力配置体系的原点,主要解决“由谁执法”的问题。如果说行政权是国家权力体系中最活跃、最能动的权力,[5]那么行政执法权无论是在能动的深度(对相对人利益的影响程度)还是广度上(对相对人利益的影响范围)都是毫无争议的“台柱子”。因此,无论是从规制公权力、保障私权利的法治实践角度,还是从推进依法治国、建设社会主义法治国家的法治战略层面,立法对执法主体的授权都应是明确和清晰的,特别是对于“授权于谁”必须明确,但真实世界是复杂多样的,加之立法技术、机构设置等多方面现实因素的制约,立法中应然与实然的差距同样存在。按照执法主体的确定程度和数量多少,我国涉海法律规范对执法主体的确定方式大体上可归结为模糊主体、单一确定主体、多个确定主体三类:

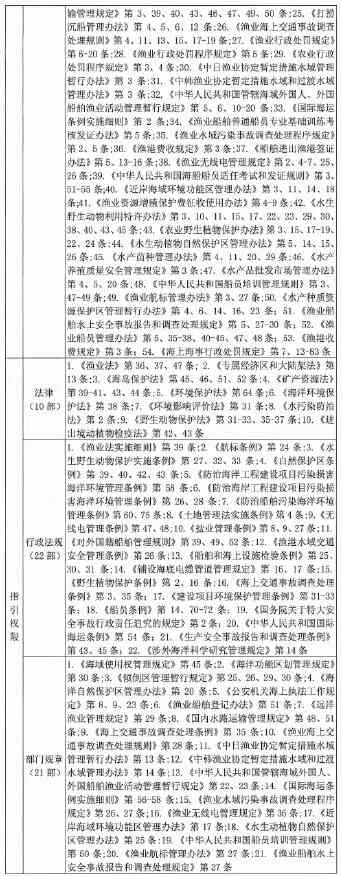

表1 有关海洋执法主体规定的现行主要法律、行政法规和部门规章条款

1.模糊主体。所谓模糊主体,即立法并未明确规定特定海洋行政执法事项具体由哪一个特定的行政机关(机构)或法律法规授权的组织承担。按照“模糊”的程度,具体立法中又可分为两种表述方式:一种是以“有关机关”或“主管机关”代指,如《领海及毗连区法》第8条第4款规定:“外国船舶违反中华人民共和国法律、法规的,由中华人民共和国有关机关依法处理”,《专属经济区和大陆架法》第5条规定:“任何国际组织、外国的组织或者个人进入中华人民共和国的专属经济区从事渔业活动,必须经中华人民共和国主管机关批准”,《深海海底区域资源勘探开发法》第5条规定:“国务院海洋主管部门负责对深海海底区域资源勘探、开发和资源调查活动的监督管理。国务院其他有关部门按照国务院规定的职责负责相关管理工作”;另一种则仅指明违法行为及相应的处置措施或执法权限,直接回避了对执法主体的规定或授权另行确定执法主体。如《专属经济区和大陆架法》第12条第1、2款分别规定:“中华人民共和国在行使勘查、开发、养护和管理专属经济区生物资源的主权权利时,为确保中华人民共和国的法律、法规得到遵守,可以采取登临、检查、逮捕、扣留和进行司法程序等必要的措施”、“中华人民共和国对在专属经济区和大陆架违反中华人民共和国法律、法规的行为,有权采取必要措施,依法追究法律责任,并可以行使紧追权。”《港口法》第6条第3款规定“由港口所在地的市、县人民政府管理的港口,由市、县人民政府确定一个部门具体实施对港口的行政管理;由省、自治区、直辖市人民政府管理的港口,由省、自治区、直辖市人民政府确定一个部门具体实施对港口的行政管理”。

主体法定是依法行政原则的首要准则,因此立法中应当尽量避免对执法主体的不确定性规定,模糊主体的情形只能是“特例”,其原因大概可以归结为以下两点:一是特定海洋执法事项的内容过于庞杂,涉及部门众多,采用列举的方式罗列执法主体难以穷尽或过于繁琐,只得以“有关机关”或“主管机关”指代,如《环境保护法》第10条第2款规定“县级以上人民政府有关部门和军队环境保护部门,依照有关法律的规定对资源保护和污染防治等环境保护工作实施监督管理”,第61条规定“建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准,擅自开工建设的,由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设,处以罚款,并可以责令恢复原状”;二是因立法时对特定海洋行政执法事项的内容认识尚不充分、范围有待清晰,伴随行政执法体制不健全等因素,暂时难以确定特定海洋执法事项具体应由哪个机关或机构承担较为适宜,故采取回避或授权另定的方式予以解决。如前述《专属经济区和大陆架法》第12条第1、2款采取了回避的做法,而《盐业管理条例》第4条采取授权另定的方式,规定“省及省级以下人民政府盐业行政主管部门,由省、自治区、直辖市人民政府确定,主管本行政区域内的盐业工作”,《港口法》第6条第3款采取了相同的处理方式。

2.单一确定主体。所谓单一确定主体,即法律法规明确授权某一特定行政机关或组织依法行使海洋管理特定领域或特定事项的行政执法职权并由其独立承担所为执法行为导致的相应法律责任。从学理层面分析,单一确定主体的立法安排有利于明晰执法权力,厘清执法责任,避免推诿扯皮,减少程序消耗,提升执法效能。从上表梳理的法条可以看出,虽然我国涉海立法中采取单一确定主体安排的法律规范居于绝对多数,但执法主体的数量过多,且呈现出明显的部门化倾向,主要可以归纳为以下五类:一是农业(渔业)行政主管部门及其渔政监督、渔港监督、渔船检验执法机构,主要由《渔业法》、《渔业法实施细则》、《水生野生动物保护实施条例》、《渔港水域交通安全管理条例》、《渔业船舶检验条例》、《渤海生物资源养护规定》、《渔业捕捞许可管理规定》等渔业资源保护及渔业生产(安全)秩序维护类法律规范授权;二是海洋行政主管部门及其海洋监察执法机构,主要由《海岛保护法》、《海域使用管理法》、《海洋倾废管理条例》、《海域使用权管理规定》、《海洋自然保护区管理办法》、《海洋功能区划管理规定》等海洋资源保护类法律规范授权;三是交通行政主管部门及其港口、海事执法机构,主要由《海上交通安全法》、《港口法》、《海商法》、《航道管理条例》、《船舶和海上设施检验条例》、《船舶登记条例》、《海上交通事故调查处理条例》、《船员条例》、《海上交通事故调查处理条例》、《海上海事行政处罚规定》等海上交通秩序维护类法律规范授权;四是公安部门及其边防、海警、海关缉私执法机构,主要由《治安管理处罚法》、《海关法》、《公安机关海上执法工作规定》、《公安机关办理刑事案件程序规定》、《公安机关适用继续盘问规定》、《海关行政处罚实施条例》等公共秩序、社会秩序维护类法律规范授权;五是其它涉海行政执法主体,包括环境保护主管部门及其环保执法机构,国土管理部门及矿产、盐业等执法机构,安全监管部门及其安监执法机构,出入境检验检疫机构、测绘管理机构等,主要由《环境保护法》、《土地管理法》、《矿产资源法》、《进出境动植物检疫法》、《土地管理法实施条例》、《盐业管理条例》、《矿产资源法实施细则》、《建设项目环境保护管理条例》、《进出境动植物检疫法实施条例》等法律法规授权。

如果从更微观的层面考察,我国现行法律规范中明确授权的涉海行政执法主体还可以进一步细分为渔政监督、渔港监督、渔船检验、海洋监察、海事管理、边防海警、海关缉私、国土监察、环保执法、检验检疫等十个更为专业和纯粹的小类,这也是我国海洋管理实践中“五龙闹海”、“七龙治水”、“九龙治海”等称谓的由来。[6]立法之所以“造就”如此之多的海洋执法主体,其原因主要有两个:一是海洋在地理和物理方面的独特自然属性。海洋是与陆地并列的地球两大地理单元之一,是生命支持系统的重要组成部分,是人类生活、生产新的发展空间,海洋巨大的水体容量、丰富的资源禀赋、多元的利用方式决定了海洋开发产业的多样化和复合性,进而决定了海洋执法内容的多专业、多维度、多层面特征,这是海洋执法主体众多的物质基础;二是我国海洋开发和海洋管理实践的部门化倾向。受认识水平、开发技术等多种因素的影响,我国的海洋开发与海洋管理实践呈现出明显的行业化特征,特别是在海洋管理方面,明确表现为多个陆地行业管理部门执法职能和管理触角向海洋领域的延伸,[7]这其中既有部门利益驱动的缘由,也有对海洋认知水平不高、管理理念简单、管控方式粗放的因素。

3.多个确定主体。所谓多个确定主体,是指法律法规明确授权两个或两个以上的特定行政机关或组织依法行使海洋管理特定领域或特定事项的行政执法职权并由其分别对各自所实施行政执法行为的后果承担相应的法律责任。前已述及,我国海洋管理和海洋执法实践呈现出典型的行业化、部门化特征,在海洋立法领域也难以跳脱出行业利益和部门利益的牵绊,以至时而出现行业立法、部门立法的现象。在这种背景下,除非“情非得已”,否则立法中一般不会出现多个确定主体的情形,上表梳理的法条也从侧面印证了这一点,无论是法律、法规还是部门规章,同时授权多个确定执法主体的条款均为个位数,特别是在部门规章层面,仅有《围填海计划管理办法》、《海洋特别保护区管理办法》、《无居民海岛使用金征收使用管理办法》和《水产品批发市场管理办法》4部,而且除《水产品批发市场管理办法》第4、5、20条分别规定由工商、渔业行政主管部门对水产品批发市场实施行业指导和监督管理外,其余3部规章中的相关条款均不涉及执法检查和行政处罚的内容,《围填海计划管理办法》第4、18条和《海洋特别保护区管理办法》第5条分别是对围填海计划和海洋特别保护区规划批准、制定行为的规制,《无居民海岛使用金征收使用管理办法》第7条则是对无居民海岛使用金征收和管理的规定。

也正是基于相同的原因,涉海立法中同时授权两个以上确定行政执法主体的情形主要有三种;一是地方管理部门和军事管理部门并存,如《航标条例》第3条规定:“国务院交通行政主管部门负责管理和保护除军用航标和渔业航标以外的航标,军队的航标管理机构……在军用航标的管理和保护方面行使航标管理机关的职权。”二是综合管理部门和行业管理部门并存,如《围填海计划管理办法》第4条规定:“国家发展改革委和国家海洋局负责全国围填海计划的编制和管理。沿海各省(自治区、直辖市)发展改革部门和海洋行政主管部门负责本级行政区域围填海计划指标建议的编报和围填海计划管理”;《无居民海岛使用金征收使用管理办法》第7条规定:“无居民海岛使用金属于政府非税收入,由省级以上财政部门负责征收管理,由省级以上海洋主管部门负责具体征收。”三是各行业管理部门各自其职,“自扫门前雪”。如《海域使用管理法》第7条规定:“国务院海洋行政主管部门负责全国海域使用的监督管理……渔业行政主管部门依照《中华人民共和国渔业法》对海洋渔业实施监督管理。海事管理机构依照《中华人民共和国海上交通安全法》对海上交通安全实施监督管理。”

二、有关海洋执法权限分配的法律规范分析

法无授权不可为,这是现代法治对公权力主体的基本要求,是权力规制和权利保障制度建构的重要基点之一。明确的法律授权既是行政执法主体积极行使执法职权,有效维护特定领域秩序稳定和利益平衡的凭仗,也是明晰执法权力边界,厘清执法责任范围,指导执法主体依法行政的樊篱。按照职权法定的程度和方式,可以简明地将我国涉海立法中的授权性法条分为明确授权和指引授权两类:

表2 有关海洋执法权限分配的现行主要法律、行政法规和部门规章条款

1.明确授权。所谓明确授权,即涉海法律规范对特定海洋行政执法主体的监管对象、职责范围、执法手段及有关程序性事宜给予明确清晰的界定。按照实体和程序、原则与具体、权限与手段等不同的对比性标准,可以将明确授权类法条分为多个组别,此处重点分析以下四类:一是原则性规定,即宣示性规定由特定主体监督管理特定领域或特定类型的海洋行政执法事务但并不界定具体的管理职权,多出现在具体法律、法规的总则部分,如《渔业法》第6条规定:“国务院渔业行政主管部门主管全国的渔业工作。县级以上地方人民政府渔业行政主管部门主管本行政区域内的渔业工作。”二是权限类规定,即相关法条明确规定特定海洋行政执法主体的具体权限,如《海岛保护法》第41条规定:“海洋主管部门应当依法对无居民海岛保护和合理利用情况进行监督检查。海洋主管部门及其海监机构依法对海岛周边海域生态系统保护情况进行监督检查。”此外,各类立法一般都在罚则部分对特定主体针对特定违法行为的行政处罚权作了集中规范;三是手段类规定,即相关法条明确授权特定主体行使特定海洋执法职权时可以采取的具体执法手段,如《领海及毗连区法》第14条规定:“中华人民共和国有关主管机关有充分理由认为外国船舶违反中华人民共和国法律、法规时,可以对该外国船舶行使紧追权”,并对如何行使紧追权作了明确规范;四是程序性规定,即对特定主体行使特定海洋执法职权的程序进行规制,主要体现在《公安机关海上执法工作规定》、《公安机关办理刑事案件程序规定》、《渔业港航监督行政处罚规定》、《渔业海上交通事故调查处理规则》、《渔业行政处罚程序规定》、《渔业水域污染事故调查处理程序规定》、《海上海事行政处罚规定》等程序性法律规范中。

2.指引授权。所谓指引授权,即有关涉海法律规范本身并不明确界定特定海洋行政执法主体的执法权限,而是采取授权特定主体另行立法或规定另行参照其它相关法条行使执法职权的方式来授权。从职权法定、行政法治的角度评价,立法中应当尽量避免出现指引授权的情形,防止因权力不清、责任不明导致执法实践中自由裁量幅度过大、任意行政的问题。立法实践中指引授权主要有两种类型:一种是因对海洋管理特定领域或特定事项的认识不够充分或存在其它客观原因,暂时难以确定该领域或事务具体的执法内容、执法权限和执法程序,因此规定由有关主体另行制定法律法规、部门规章或规范性文件予以进一步落实,主要体现在基本法律的有关条款中,如《船舶和海上设施检验条例》第30、31条分别规定:“除从事国际航行的渔业辅助船舶依照本条例进行检验外,其他渔业船舶的检验,由国务院渔业主管部门另行规定。”“海上设施中的海上石油天然气生产设施的检验,由国务院石油主管部门会同国务院交通主管部门另行规定。”另一种是法律法规对有关海洋行政执法事项的实体性和程序性内容已经做出了较为具体和细致的规定,在其它法律或与其相对应的行政法规和部门规章等下位法中直接或间接引用该法条,规定有关执法主体依据相关规定行使执法职权,多出现在行政法规和部门规章层面。如《海洋环境保护法》第38条规定:“在岸滩弃置、堆放和处理尾矿、矿渣、煤灰渣、垃圾和其他固体废物的,依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定执行。”《渔业水域污染事故调查处理程序规定》第26、27条规定:“凡污染造成渔业损害事故的,都应赔偿渔业损失,并由主管机构根据情节依照《渔业行政处罚程序规定》对污染单位和个人给予罚款。”“凡污染造成人工增殖和天然渔业资源损失的,按污染对渔业资源的损失及渔业生产的损害程度,由主管机构依照《渔业行政处罚程序规定》责令赔偿渔业资源损失。”

三、有关海洋执法工作机制的法律规范分析

机制一词,原指机器的构造和工作原理,后引申为有机体或社会组织的构造、功能和相互关系。学界对机制一词的涵义及其与体制之间的关系观点不一,学说众多,笔者较为赞同孙绵涛教授的观点,即机制本意的内涵是事物或现象各部分的“相互关系”及“运行方式”。[8]本文也不纠结于机制和体制这两个范畴之间的先后和包容关系,因为无论持何种观点,都无法否认机制与体制之间互相依存、相互促进的互动关系。按照对海洋执法主体之间协作方式规定的不同,可以将有关涉海法律规范分为以下三类:

1.独立负责。所谓独立负责,是指法律规范明确授权某一特定行政执法主体独自行使海洋管理某一领域或某类事务的行政执法职权并自行承担其执法行为导致的相应法律后果。我国并没有类似美国海岸警备队、日本海上保安厅、韩国海洋警察厅之类的综合性海洋执法机构,因此我国涉海法律规范中关于某一特定主体独立负责特定海洋执法职权的规定具有三个明显的特点:一是有关独立负责授权的涉海法律规范数量众多,上表梳理的包含独立负责授权规定的涉海法律共有19部、行政法规40部、部门规章50部,分别占本课题梳理法律规范总数的70.4%、85.1%、68.5%,同时授权的法律规范层次偏低,主要以行政法规和部门规章为主;二是被授权独立负责特定海洋执法事务的执法主体数量众多,如前文所分析的,目前我国各类涉海执法主体至少可分为5大类10余个小类,这是我国与美国、英国、加拿大、日本、韩国等实施海洋综合管理或设立了综合性海洋执法主体的海洋强国之间最大的区别;[9]三是被授权执法主体所承担的特定海洋执法职权范围有限,各类海洋执法主体被授权独立承担的海洋执法权限一般仅局限于海洋管理某个领域中一个方面的事务。之所以具备上述三个明显特点,原因仍在于我国的海洋管理和海洋执法体制总体上以行业或部门分散管理为主,授权性法律规范多以行政法规、部门规章等部门性或行业性立法为主,故此授予特定主体的海洋执法权局限于部门职责范围之内或部门利益主要关涉所在,执法权力分散自然导致执法主体杂乱。

2.主次配合。所谓主次配合,是指立法明确规定由某一特定行政执法机关或组织为主体,另一个或几个执法机构为辅助,共同承担海洋管理某一领域或某类事务的行政执法职责。从上表梳理的具体涉海法律规定看,海洋执法主次配合机制的立法模式可分为两种情形:一种情形是以某一综合性管理部门为主体,其它相关行业执法机构为辅助,共同负责特定海洋执法事务。如《海洋环境保护法》第5条规定:“国务院环境保护行政主管部门……对全国海洋环境保护工作实施指导、协调和监督,并负责全国防治陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害的环境保护工作。国家海洋行政主管部门负责海洋环境的监督管理……负责全国防治海洋工程建设项目和海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护工作。国家海事行政主管部门负责所辖港区水域内非军事船舶和港区水域外非渔业、非军事船舶污染海洋环境的监督管理,并负责污染事故的调查处理……国家渔业行政主管部门负责渔港水域内非军事船舶和渔港水域外渔业船舶污染海洋环境的监督管理,负责保护渔业水域生态环境工作……军队环境保护部门负责军事船舶污染海洋环境的监督管理及污染事故的调查处理。”另一种是以某一特定行业主管部门为主体,其它相关行业管理部门或执法机构为辅助,共同承担海洋管理特定领域或特定事务的执法权。如《海岛保护法》第9条规定:“国务院海洋主管部门会同本级人民政府有关部门、军事机关,依据国民经济和社会发展规划、全国海洋功能区划,组织编制全国海岛保护规划,报国务院审批。”《国内水路运输管理规定》第45条规定:“水路运输管理部门应当与当地海事管理机构建立联系机制……及时将本行政区域内水路运输经营者的经营资质保持情况通报当地海事管理机构。海事管理机构应当将有关水路运输船舶重大以上安全事故情况及结论意见及时书面通知该船舶经营者所在地设区的市级人民政府水路运输管理部门。”

3.分类管理。所谓分类管理,是指立法明确规定由两个或两个以上的行政执法主体按照职责分工,分别承担海洋管理某一领域或某类事务中一定行政执法职权并分别承担各自执法行为所导致的相应法律后果。在我国海洋管理体制以行业或部门分散管理为主的背景下,有关涉海法律规范授权实行海洋执法分类管理机制的主要原因有两个:一是特定海洋执法领域或执法事务的内容较为繁杂或业务较为专业,采取授权某一个特定执法机构独立承担的方式无法完全胜任该领域或事务执法任务的需求;二是在海洋管理领域执法部门林立的情形下,立法必须照应和结合海洋执法的现实基础,协调和维护各行业管理部门和执法机构的既有利益。如《海域使用管理法》第7条规定:“国务院海洋行政主管部门负责全国海域使用的监督管理……渔业行政主管部门依照《中华人民共和国渔业法》,对海洋渔业实施监督管理。海事管理机构依照《中华人民共和国海上交通安全法》,对海上交通安全实施监督管理。”立法之所以作出由海洋行政主管部门 (执法任务主要由中国海监承担)、渔业行政主管部门(执法任务主要由中国渔政承担)、中国海事(隶属于交通行政主管部门)三个执法机关(机构)分类实施海域使用管理领域的特定执法任务,原因正在于海域使用类型多样、管理对象层次不一、执法任务内涵丰富,现行机构设置条件下国内尚无一个执法机构能够独自承担海域使用管理全领域的执法职责,而且在《海域使用管理法》颁布之前,海洋渔业已由渔业行政主管部门及其渔政渔港监督机构、海洋交通业已由交通行政主管部门及其海带管理机构分别承担,在行业管理模式暂时无法重构的背景下,立法只能做出分类管理的制度安排。

从制度安排层面分析,分类管理的执法机制暂时解决了海洋管理特定领域或特定事务执法主体法定的配置需求,暂时应对了海洋开发利用特定领域秩序维护、利益保护的基本要求,但其最大的不足或弊端在于忽视了海洋的流动性、整体性、综合性[10],延续了行业管理、分散管理的思路,各行业执法主体无法跳出部门利益的牵绊,导致“利之所在群龙共趋,害之所在群龙同避”。虽然有关法律规定对各类执法主体的协同配合机制预先作了安排和要求,如《海域使用管理法》第41条规定:“依照法律规定行使海洋监督管理权的有关部门在海上执法时应当密切配合,互相支持,共同维护国家海域所有权和海域使用权人的合法权益。”但因法律规范固有的滞后性、原则性、稳定性等特征,从海洋执法实践和管理实效看,各行业执法主体之间既有职权交叉、业务重叠,互相争权的问题,也有职能空位、执法缺位、相互推诿的问题,[11]严重影响了我国海洋开发事业的发展和海洋管控能力的提升。

前文分别从执法主体、执法权限、执法机制层面对我国有关海洋执法体制的相关立法规定进行了分析。下面我们可以尝试着按照“法律规范说”的思路,将我国现行的海洋执法体制概括如下,即在执法主体层面以行业或部门执法机关(机构)为主,在执法权限层面以行业行政管理性法律法规授权为主,在执法机制层面横向以部门分散管理为主、纵向以中央与地方分级管理为主,在执法力量配置层面以省级以下地方性执法机构为主,在执法手段层面以行政处罚为主,具有综合不够、分散有余、主体多元、配合不足明显特征的分散型粗放式海洋行政执法体制。

[1]董加伟、王盛.论海洋强国之战略抉择与实践路径[J].海洋开发与管理,2016(5):46-49.

[2]阎铁毅.中国海洋执法体制改革建议[J].行政管理改革,2012(7):35-38.

[3]辞海编辑委员会.辞海[M].上海:上海辞书出版社,2006:1568.

[4]任进.行政组织法教程[M].北京:中国人民大学出版社,2011:24.

[5]邓晔.论行政权的扩张与控制[J].法学杂志,2008(2):140-142.

[6]张怡蕾.我国海上维权力量整合研究[D].大连:大连海事大学,2013:11-20.

[7]李林、吕吉海.中国海上行政法学探究[M].杭州:浙江大学出版社,2013:64-66.

[8]孙绵涛、康翠萍.社会机制论[J].南阳师范学院学报,2007(10):1-11.

[9]万月月.中国海洋行政执法主体研究[D].大连:大连海事大学,2007:8-23.

[10]黄康宁,黄硕琳.我国海岸带综合管理的探索性研究[J].上海海洋大学学报,2010(2):247-251.

[11]欧阳志刚.行政执法正当性研究[D].长沙:中南大学,2011:65-66.

On Chinese Marine Law Enforcement Institutional Arrangement——From the View of Normative Analysis

DONG Jiawei1,WANG Sheng2

(1.Ocean and Fishery Supervision and Inspection Corps of Shandong Province,Ji'nan 250002 China;2.Oceanic and Fisheries Department of Shandong Province,Ji'nan 250002 China)

The reconstruction of Chinese marine law enforcement system has been put on the agenda hard and tardily under the background of frequent occurrence of maritime rights and interests disputes worldwide.It has important practical significance to comprehensively understand and correctly evaluate the current marine law enforcement system for the smooth reconstruction of Chinese maritime law enforcement system and continuous enhancement of Chinese marine control ability.In consideration of the principle that cognition is the premise and foundation of reconstruction,the article focuses on legislation analysis based on different standards,systematically combs Chinese marine legal norms above departmental rules in the perspective of the law enforcement main body,the law enforcement authority, the law enforcement mechanism along with the way of"legal norms theory"and then comprehensively analyzesand deeply revealesthe system arrangement,the presentsituation and the construction characteristics of Chinese marine law enforcement system.

marine law enforcement;institutional arrangement;normative analysis

D922.1

:A

:2095-2384(2016)04-0010-10

(责任编辑 储 欢)

2016-10-08

中国海洋发展研究会基金项目(CAMAJJ201509)。

董加伟(1978-),男,山东胶南人,山东省海洋与渔业监督督察总队工程师,法学博士,主要从事行政法学、海洋法、渔业法等方面的研究。