我国海外“人才绿卡”制度建设的挑战与探索

● 郭少青

我国海外“人才绿卡”制度建设的挑战与探索

● 郭少青

海外“人才绿卡”制度是近些年从中央到地方逐步探索的新型人才引进制度。从现实情况来看,其面临着相关移民制度不完善、管理体制不顺、基础研究薄弱、服务理念滞后等问题。本文通过梳理制度建设中存在的各种问题,提出建立统筹的国际移民事业部门、建立完善相关移民制度、建立特殊群体的倾斜性移民政策、发展“人才绿卡”信息化建设、提高城市国际化水平和政府公共服务水平等将有利于破除我国目前海外“人才绿卡”的制度困境。

人才绿卡 制度创新 技术移民

在当下的知识经济时代,科技成为了国家核心竞争力。归根到底,科技的竞争实质上是智力的竞争和人才的竞争,高层次人才是各个国家竞相争抢的重要人力资源。为此,欧美等发达国家通过一系列留学政策、移民政策的改革,吸引海外人才,其中较为重要的就是“人才绿卡”制度。海外人才也是我国全面建成小康社会、实现两个“一百年”奋斗目标的重要增量资源(海外人才引进法制建设研究课题组,2015)。为适应国家改革开放和现代化建设的需要,我国从2004年起开始实施《外国人在中国永久居留审批管理办法》,建立了中国的“绿卡制度”,此后,国家又出台了一系列有关于技术性移民和海外人才引进的办法,以吸引海外人才。但是与发达国家的“人才绿卡”制度相比,我国海外“人才绿卡”制度还存在着制度不完善、理念相对落后、政策相对保守等问题。本文将梳理我国目前的海外“人才绿卡”制度的建设情况,提出其中存在的问题,探索破除我国目前海外“人才绿卡”制度桎梏的路径。

一、我国海外“人才绿卡”制度建设现状

“绿卡”一词起源于美国,随后其他国家沿用了此种说法,是一种给外国公民的永久居住许可证,持有绿卡意味着该外国公民享有了发放绿卡国的永久居留权。“人才绿卡”制度实际上是技术移民制度的俗称。在国内,随着人才引进工作的开展,如北京、上海等城市也将吸引国内人才的政策制度安排俗称为“人才绿卡”制度。本文所讨论的“人才绿卡”制度并不包含国内有关人才引进、积分入户的政策,而是特指针对海外高层次人才引进及其取得永久居留权的相关制度。

我国对于海外人才的竞争起步较晚,自2004年起才开始实施《外国人在中国永久居留审批管理办法》,开始建立中国的“绿卡制度”。后又出台了系列文件,对海外人才的引进、居留、相关待遇等做出更为明确的规定。如2008年的《引进海外高层次人才暂行办法》、《关于实施海外高层次人才引进计划的意见》,2010年的《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》,2012年的《外国人在中国永久居留享有相关待遇的办法》等。除了上述涉及到的具有代表性的文件外,中组部、外国专家局、公安部、住建部、外交部、税务等部门均基于自身工作职能对海外人才引进及管理出台了各式各样的规范性文件。

2015年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强外国人永久居留服务管理的意见》,并于2016年2月18日起开始实施,这成为了地方制定“人才绿卡”制度的指导性意见。紧接着,2016年3月广州发布了《中共广州市委广州市人民政府关于加快集聚产业领军人才的意见》及《羊城创新创业领军人才支持计划实施办法》、《广州市产业领军人才奖励制度》、《广州市领导干部联系高层次人才工作制度》、《广州市人才绿卡制度》共4个配套政策文件,为“人才绿卡”的探索打下了先锋。与此同时,深圳也颁布了《关于促进人才优先发展的若干措施》,为外籍人才来深创新创业提供停居留便利。这些制度建设为广东省其他城市乃至全国对“人才绿卡”制度的进一步探索提供了宝贵的经验。

虽然我国出台了上百份规范性文件对海外人才工作进行规定,也初步建立起一套有关“人才绿卡”的制度体系,但整体而言,还存在着诸多问题。

二、我国海外“人才绿卡”制度建设中的问题

(一)缺乏具有权威性的法律法规,相关移民制度尚未完善

目前,有关“人才绿卡”制度的最高效力的法律文件是2004年由国务院通过的《外国人在中国永久居留审批管理办法》,属于行政法规,其他相关文件均属于部门规章、地方性规章。这说明我国尚没有一部法律对“人才绿卡”的相关制度建设进行系统性规定,使得相关政策性文件法律效力层级较低,相关制度缺乏权威性和稳定性。同时,也由于缺乏专门法的规定,相关的移民制度设计存在碎片化问题,缺乏统筹。具体问题如下:(1)以市场为导向的相关人才引进制度尚未完善。我国目前海外人才引进的理念仍停滞在规范行政管理的层面,而非以市场需求为导向引进人才。主要的管理手段还是以行政许可为主,尚未建立以规范外国人才就业市场为核心的制度体系,如劳动力市场测试制度、外国人才职业清单和紧缺职业清单制度(姚银伟,2012)。同时,《外国人在中国永久居留审批管理办法》将可申请签证的单位限定在“国务院各部门或者省级人民政府所属的机构;重点高等学校;执行国家重点工程项目或者重大科研项目的企业、事业单位;高新技术企业、鼓励类外商投资企业、外商投资先进技术企业或者外商投资产品出口企业”,其限定范围较窄,忽略了一般性企业的需求。(2)移民担保制度尚未建立,相关雇主责任无法明确。我国尚未建立移民雇主担保制度,如相关企业、单位不配合政府部门管理,在申请相关许可证件时作假,未对海外人才的工作提供相应的工作环境和待遇,目前均没有相关制度对其进行约束。(3)外国人身份转换制度尚未完善,从签证到永久居留无法衔接。目前按照相关规定,已申请到工作签证的外国人也很难申请到永久居留许可,即外国人在与相关单位解聘后便难于以合法身份居留在中国。建立完善的外国人身份转换制度,是拓宽我国接收外国人才的渠道和方式,便于留住海外人才(刘国福,2014)。

值得注意的是,由于没有出台专门化、系统化的移民法律,我国缺乏专业化的法律团队帮助外籍人士取得“绿卡”。

(二)相关移民管理缺乏协调和统筹性,移民程序繁琐、工作方式滞后

对海外人才工作的开展其实质是对“人”的管理,在制度设计中存在复杂性,涉及的相关主管管理部门也较为繁杂。如中组部、外国专家局、人力资源保障部等属于引进人才的主管部门;公安部、住建部等对海外人才有着管辖权。由于我国尚未出台法律对各部门的权责进行具体明确的划分,在实践中,对海外人才的管理便存在着各自为政、“九龙治水”的局面,主要问题如下:(1)缺乏统筹的主管部门。在实践中,我国尚未形成类似于美国的“移民局”的统筹移民工作的行政管理部门。相关的“人才绿卡”工作涉及到诸多部门,其各自为政、权力交叉、责任碎片化。如招收留学生的部门不管理学生学习以外事务,审批外国人入境的部门不负责其入境后的居留工作,审批外国人工作许可的部门不负责查处非法工作(刘国福,2015),负责居留工作的部门不负责其纳税事务等等。(2)管理体系分散僵化。“人才绿卡”申请程序繁琐,相关部门对政策解读不统一。正因为我国尚未形成统一的移民管理部门,相关部门的管理权限分散且交叉并行,同时也让相关手续变得繁琐不堪(关静,2013)。

另一方面,我国海外高层次人才的管理工作缺乏专业团队,移民管理知识落后。一些政府部门管理人员专业水平不够,对我国及其他国家和地区的有关移民工作及其政策法律情况了解不深,对国家的政策解读不充分,且各部门解读有出入,使得“人才绿卡”制度改革进程缓慢。

(三)基础研究较为薄弱,相关制度设计缺乏实践性和前瞻性

由于我国对海外人才工作的开展起步较晚,相关的理论研究一直没有受到应有的重视,基础研究较为薄弱,相关制度设计具有明显的滞后性,很难适应时势。具体问题如下:(1)雇主担保型工作签证和技术移民制度难以适应人才引进新形势。1996年颁布的《外国人在中国就业管理规定》第七条规定,“外国人在中国就业必须有确定的聘用单位”,即外国人在没有工作单位邀请的情况下不可以提出工作签证申请,这说明我国目前施行的是雇主担保型工作签证和技术移民,即没有事先获得工作的技术型人才无法预先申请到签证进入中国,这种单一型的技术移民方式难于灵活地吸引人才,已经不能适应当前人才引进的新形势。(2)技术移民的门槛较高,人才签证与永久居留制度不衔接。《外国人在中国永久居留审批管理办法》第六条规定,申请在中国永久居留的外国人应当“在中国担任副总经理、副厂长等职务以上或者具有副教授、副研究员等副高级职称以上以及享受同等待遇,已连续任职满四年、四年内在中国居留累计不少于三年且纳税记录良好的”,这意味着海外人才在取得人才签证以后并不能按部就班的顺利获得永久居留权,而必须在较高的职位上工作四年才有获得“人才绿卡”的可能性,这在实际情况中能满足相应条件的人员极少,也让中国的“人才绿卡”成为了全世界最难获得的绿卡。据相关数据显示,我国绿卡制度自2004年8月开始实施,截至2012年仅为近4752名外国人办理了永久居留手续(欧阳虹云,2014)。(3)未对海外人才进行统筹。海外人才引进主要涉及外国人在中国就业、外国专家来华工作、归国留学生、在华留学生等群体,这些群体之间是互动关系,但相关法律和管理制度人为将这些群体分割在外交、公安、教育、民政、侨务等不同部门,他们各自为政、职权交叉,容易形成混乱(海外人才引进法制建设研究课题组,2015)。(4)未赋予外国人才随行家属的工作权。在现实生活中,这不利于人才引进和人才稳定。(姚银伟,2012)(5)未出台针对留学生、华侨的倾斜性移民政策。第一,未将在华外国留学生作为人才储备。根据《2015全国来华留学生数据发布》数据显示,全国来华外国留学生共有397,635人,分布在全国31个省、自治区、直辖市的811所高等学校、科研院所和其他机构。其中广东省拥有23015名留学生,在全国排第六位。这本应成为海外人才储备的重要资源,但中国将接受和培养留学生的目的定位成“为增进我国与世界各国人民之间的了解和友谊,促进高等学校的国际交流与合作”①,并没有将其纳入到人才战略储备当中。第二,我国尚未在国家层面出台对华侨具有倾斜性的移民政策。据相关数据显示,中国约一半以上的“绿卡”签发给了外籍华人,94%入选“千人计划”者是华侨。可以说华侨是我国海外人才战略的重要资源,但相关部门并没有制定相应的倾斜性政策对其移民问题进行统筹(刘国福,2015)。

(四)服务理念滞后,管理手段简单粗放

目前政府各部门对海外人才的工作开展仍以行政许可为主,强调管理,缺乏服务意识,使得在实践中外国人在获取相关人才信息和生活配套方面存在困境,具体问题如下:(1)外国人获取政策信息的渠道不畅通。由于语言文化不通、环境陌生、相关政府网站英文版滞后,英文电话咨询服务质量较低,大多数外籍人士入境后不能及时获得与他们切身相关的政策和服务信息(史剑红,2016)。(2)与生活相关的服务配套有待提升。目前,尚未形成完善的针对取得“人才绿卡”或来华工作签证的外籍人士的公共服务体系,其在医疗、教育、保险、交通、住房等公共服务方面遇到诸多问题。

三、我国海外“人才绿卡”制度改革的探索

(一)切实理顺移民管理体制,发展中国国际移民事业

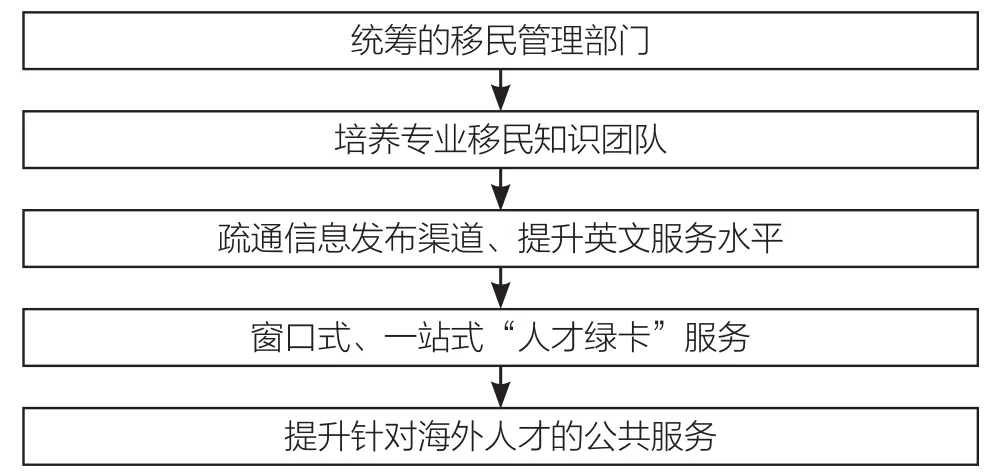

建议学习美国的移民管理制度,在中央层面建立统筹的国际移民综合协调机制(如美国公民及移民服务United States Citizenship and Immigration Services, USCIS),同时,在各地方由各地党委政府牵头,设立相关统筹单位(刘国福,2015),合并外国人就业和外国专家局,形成单一窗口的外国人才引进主管部门,统一负责外国人在中国工作事务,提高引进外国人才的效率(海外人才引进法制建设研究课题组,2015)。同时,通过培养专业化的移民知识团队,疏通信息发布的渠道,提供窗口式、一站式的“人才绿卡”服务、提升针对境外人士的公共服务水平,系统化地提升针对海外人才的工作水平(详见图1)。

(二)建立完善相关移民制度、拓宽“人才绿卡”申请渠道

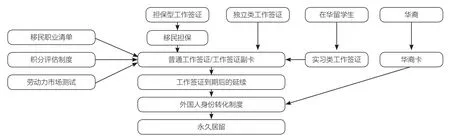

1.放宽“人才绿卡”申请条件,增设独立类工作签证和技术移民。2016年起实施的《意见》规定了要“放宽外国人才申请永久居留的条件,吸引和集聚更多优秀人才”,在此指导意见下,有必要在雇主担保类工作签证和技术移民外,增加独立类工作签证和技术移民,同时降低申请永久居留权的门槛,不以工作职称为评价标准。在此基础上,建立和完善匹配的劳动力市场测试、积分评估和移民职业清单制度,以确保引进外国人才的质量和效率(刘国福,2014)。如深圳市新颁布的《关于促进人才优先发展的若干措施》规定“对来深停留不超过90天(含)的外国专家,免办工作许可,凭我市外国专家主管部门发的邀请函,可办理多次往返F字(访问)签证。”2.通过紧缺职业目录调控人才,试点积分政策技术移民。通过重点领域和紧缺职业目录及积分办法对海外技术移民实行动态调控。同时,尝试建立“人才绿卡”的积分入驻政策,即申请签证群体获得的是三年左右的短签为主,入境后纳入居住证及积分管理体系(史剑红,2014)。目前广东的海外“人才绿卡”新政先行一步,对相关群体已实行积分入户,如其规定“根据广东自贸区外籍人才积分评估标准,达到70分的广东自贸区创新创业团队外籍成员和自贸区企业选聘的外籍技术人才可以申请在华永久居留”。3.建立完善外国人身份转化制度。如上文提到的将短签通过积分管理系统与永久居留权进行对接;如增加入境后的个人就业申请渠道,即允许海外人才在结束上一段雇佣关系时,仍保留合法的居留权,以便有充足的时间在华寻求下一份工作(宋全成,2012)。4.建立完善的劳动力市场测试制度,依靠市场力量挑选人才,建立明确可行的制度规范外国人才劳动力市场。5.建立完善移民担保制度,严格把控外国人才引进的标准和规范企业的相关责任。

图1 海外“人才绿卡”管理工作的改革

(三)建立特殊群体的倾斜性移民政策

1.为华裔人才回国就业便利优惠政策。如对有华人血脉的外籍人士发放华侨卡,作为一种长期的移民签证,允许居住在国外拥有外国国籍的华人归国长期居住,有效解决双重国籍的问题。目前北京中关村将试点“华裔卡”(美国之音,2015)。2.为在华留学生开设实习签证制度。可以学习美国的OPT/CPT实习签证经验②。在学生学习期间和毕业后为其开设专门的实习签证期,以便其在华就业。值得提出的是,广州市于2016年颁布的《广州市人才绿卡制度》对相关外籍学生群体申请绿卡做出了倾斜,其规定具有“985工程”或“211工程”普通高等教育研究生学历并有博士学位,或者具有全球前300名的国外一流大学研究生学历并有硕士以上学位的人员,也可以申请广州市的人才绿卡。3.为外国人随行家属建立相应的工作签证政策。可模仿美国的J2签证等赋予其工作权。也可借鉴广州市新颁布的《广州市人才绿卡制度》,可为人才绿卡持有者随行配偶、未成年子女、父母、配偶父母等亲属申领人才绿卡副卡。

(四)发展“人才绿卡”信息化建设,简化人才引进手续

1.发展人才工作信息化建设。目前智慧城市、数字城市建设是各地城市建设热点,其主要以信息共享和部门联动为核心理念。在此技术基础上,建议以出入境管理部门为主,建立海外人才信息库,实现跨部门的信息共享,避免信息孤岛问题,提高行政效率(张永刚,2015)。2.一站式的手续办理服务。目前大部分的“人才绿卡”办理手续繁复,可借鉴深圳经验。深圳新颁布的《关于促进人才优先发展的若干措施》开设了外籍人才停居留特别通道,推行外籍人才代转口岸签证服务。在人才集聚区域增设出入境服务站,为外籍人才在深工作提供全面的出入境和居留便利服务。

图2 我国海外“人才绿卡”制度创新

(五)全面提高城市国际化水平和政府公共服务水平

1.目前我国各机关单位的英文服务水平还较低,国际化程度不足,给海外人才在申请绿卡、了解政策、咨询服务上面都造成了很多障碍。亟需提高政府管理机构的英语服务水平和质量,同时设立专门的英文电话咨询和在线服务热线,提升政府英文网站质量。2.在医疗、卫生、教育、住房、金融等领域,提升公共服务水平,加强医疗保险业务的国际结算和合作(史剑红,2016),同时保障随迁子女的受教育权利。部分限购城市应明确海外人才在购房、购车方面的权利。3.培育专业的法律知识团队,加强涉外法律事务的研究,强化包括移民服务等涉外的法律服务,同时建立外国人法律援助制度。

(六)不断深化人才绿卡的制度创新,不断探索人才引进的新模式

海外人才的引进工作需要顺应时势,针对具体问题和具体情况,不断改革创新。近年来,从中央到地方都在探索海外人才引进的制度创新,如中国科协和地方政府合作的离岸创新创业试点③,深圳市前海自贸区的“人才绿卡”制度④,上海的“海归千人科创中心”⑤,北京中关村试点的“华裔卡”,各地的“千人计划”服务窗口等,这些制度创新都在试图打破旧体制的束缚,以不拘一格的方式吸引海外优秀人才。各地人才主管部门,需要学习上海、北京、深圳等地的先进经验,不拘一格,不断探索适于本地的人才引进新模式。

注 释

①《高等院校接受外国留学生管理规定》第一条。

② OPT的开始日期只能在学生毕业后,身份仍为学生,可以是全职工作,时长为12-29个月不等,申请时不需要录用通知。CPT开始时间在学习期内,需要用人单位的录用通知申请。

③ 截至2016年4月,中国科协与地方政府合作,已经建立深圳、上海、武汉、苏州等4个离岸试点基地,其中深圳、上海和武汉离岸基地已经挂牌运行。试点工作首先在这几个改革开放前沿地区、创新创业环境好、智力密集、上下游产业聚集、创业政策和科研技术等配套地区开展,在当地党委和政府的强有力领导和支持下,形成系列更加有力的产业、金融、税收、投资、孵化、服务和吸引人才等的政策支持和扶持。中国科协及海智办将与各地密切合作,充分发挥海智计划与海外科技团体的联系作用,集成全球海智资源,共同推动和建设基地。详见:中国科学技术协会:《海外人才离岸创新创业基地概述》,http:// www.cast.org.cn/n17040442/n17134804/n17137845/n17137860/17183247.html.

④ 深圳市前海深港现代服务业合作区自2012年起开始探索“人才绿卡”的创新制度,颁布了《前海深港现代服务业合作区境外高端人才和紧缺人才认定暂行办法》(深前海〔2012〕151号和《前海深港现代服务业合作区境外高端人才和紧缺人才认定暂行办法实施细则(试行)》(深前海〔2013〕115号)和《前海外籍高层次人才居留管理暂行办法》,为外籍高层次人才及其外籍配偶和未满18周岁的外籍子女申请永久居留提供了便利。

⑤ 为更加完善高层次人才在沪的生活待遇,在市委组织部的指导下,上海千人计划专家联谊会将牵头建立并实施“上海高层次人才一卡通”项目。据悉,这张“人才金卡”将有效结合金融理财服务和贵宾礼遇,为持卡人提供一系列政策便利和生活服务优惠。详见东方网:《沪成立海归千人科创中心,为海归创业提供一站式服务》,http://sh.qq.com/a/20151206/011059.htm.

1. 关静:《关于我国海外人才引进政策的比较研究》,复旦大学硕士毕业论文,2013年。

2. 海外人才引进法制建设研究课题组:《引进和用好海外人才 加快形成具有国际竞争力的人才制度优势》,详见 http://www.safea.gov.cn/content. shtml?id=12748232。

3. 刘国福:《中国怎样引进更多外国人才?——技术移民法律制度的国际比较与借鉴》,载《人民论坛》,2014年第8期,第30-48页。

4. 刘国福:《中国国际移民的新形势、新挑战和新探索》,载《山东大学学报(哲学社会科学版)》,2015年第1期,第45-54页。

5. 美国之音:《北京推出华裔卡试点,行动意外迅速》,详见 http://www. voachinese.com/content/chinese-americans-card-20151211/3099558.html。

6. 欧阳虹云:《揭秘世上最难拿的中国“绿卡”》,详见http://www. cq.xinhuanet.com/jrht/20140610.htm。

7. 史剑红:《上海“人才绿卡”制度创新》,载《科学发展》,2016年第4期,第82-90页。

8. 宋全成:《论欧洲国家的技术移民政策》,载《山东大学学报(哲学社会科学版)》,2012年第3期,第110-117页。

9. 张永刚:《高层次人才引进和开发模式创新研究》,浙江工业大学硕士毕业论文,2015年。

■责编/倪超 E-mail:nc714@163.com Tel: 010-88383907

The Challenge and Innovation for “Skilled Personnel Green Cards”

Guo Shaoqing

(Institute of Urban Governance, Shenzhen University)

In the last few years, the central government and local governments have started feeling out a system for overseas “skilled personnel green cards.” In practice, this system has presented several problems, including imperfect immigration policies, unwieldy management, a lack of input from researchers, and inadequate services, among others. This article examines these problems and offers several solutions, notably: establishing a bureau for international immigration issues, improving immigration policies, establishing special policies for certain groups, developing an information portal for “skilled personnel,” further internationalizing cities, and improving public services for foreigners.

Skilled Personnel Green Cards; Institutional Innovation; Skilled Worker Immigration

郭少青,深圳大学城市治理研究院,助理教授,法学博士。电子邮箱:shaoqingguo@szu.edu.cn。