创客教育双螺旋模型构建*

□杨刚

创客教育双螺旋模型构建*

□杨刚

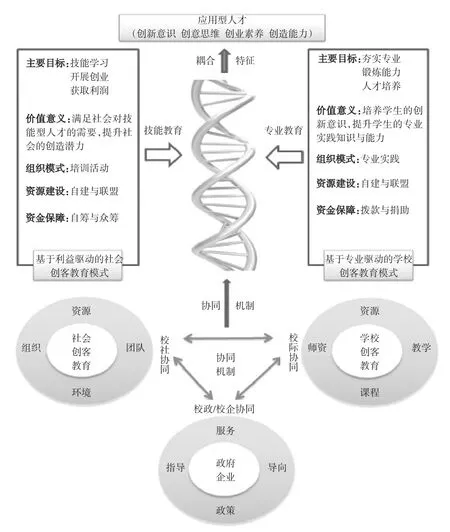

摘要:在技术创新驱动社会发展转型的背景下,创客运动对教育领域的席卷孕育了新的教育形态——创客教育,成为社会创新教育的新范式。当前创客教育在社会和学校领域的深入开展衍生出两种教育模式,即基于利益驱动的社会创客教育链和基于专业驱动的学校创客教育链,虽然两者在目标定位、价值意义、资源建设和组织管理方面存在明显差异,但是两者通过内聚耦合的方式可以形成犹如DNA的双螺旋结构模型,其最终目的是通过实践创客教育,培养具有创新意识、创意思维、创业素养和创造能力的高层次应用型人才,实现对人的知识、能力和素质的全面提升。创客教育双螺旋模型呈现出螺旋动态特征,强调内聚耦合关系和多维协同机制,反映了社会教育实践创新的新取向。为保障创客教育双螺旋模型各要素的协调运行,需要有高素质的教师队伍支持、优质的数字教育资源支撑和合作的创客教育联盟支助。

关键词:创客;创客教育;双螺旋模型;模型构建;保障措施

第三次工业革命已经成为全球关注的热点,这是以互联网为基础,与新材料、新能源、新技术相互高度融合与创新为标志的革命,凸显了制造的数字化、消费的个性化、市场的网络化、组织的扁平化和能源的信息化等特征(杰里米·里夫金,2012)。这将促进全球制造业从低价生产、批量销售的模式转向定制化、数字化甚至智能化模式,即制造业数字化。这一转变通过互联网和高科技技术给传统制造产业带来全新的变革和颠覆,人们可以便捷地获取和使用个人化数字制造技术和设备,如开源软硬件、桌面3D打印机、3D扫描仪、激光切割机等。这也将为人人创新提供条件,创新不再被少数企业靠专利所垄断。由此,创新理念由以生产者为中心、以技术为出发点的方式逐渐向以用户为中心、以服务与应用为切入点的方式转变,突出了公众参与性,更加倡导利用各种数字化、智能化技术与设备,使知识共享、扩散和创新的程度增强。这不仅是未来社会对应用型创新人才要求的反映,也是人自身个性化价值的实现和适应社会发展的反映。第三次工业革命引起产业经济结构调整和发展方式转变在教育领域中带来的各种剧烈变革和震荡具有显著的范式转换特征,特别是当下创客运动对教育领域席卷所孕育的新教育形态——创客教育,成为社会创新教育的新范式,为创新教育开辟了新途径,为创新人才培养系统拓展了教育新版图。

一、关键概念:创意、创造与创客

1.创意与创造

被誉为“创意之父”的英国经济学家约翰·霍金斯认为,“创意(Idea)就是用不同的视角或方法来看待问题,内含了个性化、原创、有意义以及有用这四个标准。”(金吾伦,2010)因此,创意与模仿、复制是截然不同的,它表现为在原有事物基础上有所发展和突破,创新性是创意的本质特征。这一特征是人类运用智慧的结晶,既体现了人类在解决问题过程中产生的灵感思想,也展现了人类对同一实践从不同视角进行的思考。创意集形象思维、逆向思维、系统思维等多元思维于一体,是以个体的综合知识体系、经验、直觉等为基础,通过多种认知方式综合运用现代技术手段和方法的创新性思维过程(陈放等,2007)。

对于创造(Creativity)一词,根据《韦氏大字典》之解,有“无中生有”或“破旧立新”的内涵,这一内涵突出了创新性的本质特征。这表明创造包括两个层面的内容:一是“前所未有”的行为,即原创性创造,具有独特的、别出心裁的特点;二是倾向“有中生新”,即组合性创造,强调事物的“转型”,即由一种形态转变为另一种新形态但本质上并未发生变化(张武升,2000),表现在功能使用、外在形态、结构变换等方面的“新”。创造是人人具有的一种潜在能力,主要体现在创造主体为了实现特定目标,运用已掌握的各种知识、信息、经验进行综合性思维活动,并产生出具有新颖性、独特性和价值性产品的能力。其中,“产品”既可以是实践中制造的新的实体产品,也可以是观念上形成的虚拟产品,前者是创造实践过程,后者是创造认知过程。这种“能力”涉及到敏感力、流畅力、变通力、独创力和精进力(陶国富,2002)。

通过上述分析不难发现,创意与创造并不是简单的等同关系,两者既有区别,又密不可分。一方面,创意是一种思维过程,综合了多种不同思维方式,能够不拘现状,敢于突破旧有模式,包含更多思维层面的创新性,其研究倾向于新思维、新方法、新规律等有关创新理论方面的问题,属于“形思”层面。创造更多体现了一种实践驱动的“做”的行为,需要产出一定的物化产品,其研究倾向于如何设计、开发新产品等,属于“造物”层面。另一方面,创意与创造都体现了一种共同的“新”的特征。很显然,创造离不开创意的生成,创造是在创意基础上使之实用化和价值化的连续社会技术实践过程。只有内含创意的创造才能更好地体现出创造的新颖特征,没有创意的创造是无源之水、无本之木,尤其技术创意是提升创造价值的重要基石。同样,对创意的追求离不开创造,创造是创意实现的载体,再巧妙的创意不通过创造来实现,也是空中楼阁,不具备任何价值与意义。

2.创客、创客精神与创客教育

创客译自“Maker”,又称“自造者”,但是目前学界还没有一个公认的定义。不过从众多的创客研究中,我们可以发现创客具有一些共同的特征:(1)热衷于使用数字化工具或开源设备进行创造,追求把各种创意转变为现实。(2)不以盈利为目标,但乐于分享经验与传播知识。(3)坚持创新,团结协作,重视实践。因此,创客是一群以个性化技术创意为支撑,注重“知、行、创”合一的创造理念,努力将个人价值转化为现实生产力的人群。不难看出,创意和创造是创客进行实践活动的必要条件。首先,创意是创客进行创造的基本要求,没有创意的创造是一种模仿或复制,巧妙的创意能够为创客提供源源不断的创造精神动力,为创造新事物提供可能;其次,创造是创客行动与实施创意的基本方式,若仅仅发现了机会,形成了创意,但没有付诸于实施,那么就不能实现创意“落地”。

创客在创造过程中,一方面热衷于自己亲身实践的事情,并在实践过程中表现出对品质精益求精的极致追求,体现了一种“工匠精神”;另一方面,在实践过程中创客通过团队合作整合资源,不断地对产品或作品进行创新,突破旧思维并在探索中挑战新问题,散发出一种“企业家精神”。可以说,创客精神融入了工匠精神和企业家精神,不仅为创客未来建立良好的职业态度和行为表现奠定了基础,而且也为其人生观和价值观建立了良好的导向。

创客精神与创客能力的培养需要落实到创客教育之中。在技术创新驱动社会发展转型的背景下,创客教育是对传统教育的一次重新审视。简言之,创客教育是为了适应未来社会发展,在集资源、智慧、协作和文化于一体的创客空间中,借助开源软硬件、3D打印技术和桌面制造设备等数字化工具开展一系列创造活动的过程。这一过程将以学习者为中心,坚持专业理论与实践相统一;以技术创新、开放共享、共同创造为特征,坚持共同传递价值、创造价值和分享价值相统一;以技术进步推动应用创新为契机,坚持认知性与探索性、个体性与社会性相统一。在三者的统一过程中,学习者借助所学知识蕴藏的力量来解决各种实践问题,这些问题不仅涉及学科专业问题,而且还可能涉及到真实生活中的问题。这样一方面有利于学习者将所学的专业知识“盘活”,使理论知识具有实践性和应用性,实践知识具有指导性和概括性,另一方面在问题解决过程中,有利于不断锤炼学习者的动手操作能力,激发内在的想象力和求知欲,提升自身的判断力以及对复杂事务的掌控与处理能力。创客教育塑造的这些能力,绝不是在课堂中学习一些零散且毫不相干的学科专业知识就能形成的,也不是在脱离真实的社会情境中进行专业实践就能发展出来的,而是创客教育将分散在不同学科领域内的知识以综合性、关联性和整体性的方式呈现给学习者,以便他们能够系统运用各种知识获得解决真实问题的能力,进而培养他们自我学习、理性判断、独立发展的精神,促进他们心智和情感的健全发展。进一步来看,创客教育的首要任务是唤醒学习者的创新意识,使学习者在自我意识的觉醒中积极而自觉地去认识与体验,在探究与实践过程中充分发挥自身的创意思维和创造能力,如果创客教育不能帮助他们充分意识到这一点的话,或者不能帮助他们实现其创意的最优路径,都会阻碍他们创造力的发展。随着创客运动不断深入开展,创客教育从社区、企业延伸到学校,形成了基于利益驱动的社会创客教育模式和基于专业驱动的学校创客教育模式,虽然这两种教育模式在终极目标上是一致的,但是在各自的目标定位、价值意义、资源建设和管理组织等方面还存在明显的差异。

二、模型构建:“双螺旋”创客教育系统

所谓“双螺旋”创客教育系统,即由基于利益驱动的社会创客教育链和基于专业驱动的学校创客教育链相互交织形成犹如DNA双螺旋结构的模型,如图1所示。两者螺旋的最终目的在于通过实践创客教育,培养高层次应用型人才,实现对人的知识、能力和素质的全面发展。这两种创客教育模式正是以双螺旋方式互补与互动,使整个创客教育系统呈现出螺旋动态特征。同时,双螺旋方式也带动创客教育中多主体、多要素协同作用。其中,协同参与主体有学校、社会和政府;协同要素涉及资源建设、组织方式、项目对接、成果转化等内容;协同方式有校社协同、校政协同、社政协同等多种形式。总之,这一系统以内聚耦合的方式将社会创客教育和学校创客教育有机链接起来,形成多维协同并螺旋上升的结构,最终培养具有创新意识、创意思维、创业素养和创造能力的应用型人才。

图1 “双螺旋”创客教育系统模型

1.“双螺旋”创客教育模型的特征、关系和机制

(1)螺旋动态特征

创客教育系统在螺旋广度上具体表现出三个方面的特征:一是参与创客教育的对象广,任何拥有创意的人都可以参与到创客空间中实现自己的创意。二是创客教育涉及的学科知识与技能广,任何一个创客项目都是计算机、电工电子技术、3D打印等多种专业知识与技术综合作用的体现。三是创客教育开展合作的范围广,创客教育既可以和不同阶段的学校、不同特色的创客空间、不同类型的企业和科研机构开展合作,也可以跨区域、跨国度进行合作。

创客教育系统在螺旋强度上具体表现出三个方面的特征:首先在交流互动方面,从有限次的物理场所到无限次的虚拟网络空间,增强了创客教育内外部各要素之间交流互动的频度。其次在合作方面,从单一的项目对接到资源共享,再到创客空间文化的共建,提高了创客项目活动的质量和水平。最后在创客教育发展方面,从自主“草根式”发展到众筹“联盟式”发展,不仅得到社会大众的支持,而且也得到政府普惠性政策的有力支持,“众智、众创、众筹”将成为新一轮创客教育发展标签。

创客教育系统在螺旋深度上也表现出三个层面的特征:第一层面关注参与者知识与技能的获得,知识与技能是创客教育的主要载体,体现了一种知识本位的价值观;第二层面关注社会发展和现实需要,通过应用现代科学技术改变人类生活和推动生产力发展,体现了一种社会本位的价值观;第三层面关注培养人的个性、创造性、批判性与实践性品质,追求人才培养的应用性和社会适应性,体现了一种人本位的价值观。

(2)内聚耦合关系

这种内聚耦合关系是指在创客教育系统内,由社会创客模式和学校创客模式之间相互作用、相互影响而建立起来的一种相互关联。耦合关系可以分为资源耦合、项目耦合和关系耦合三类。其中,资源耦合是耦合关系的最低层次,强调两种创客教育模式为了各自的活动开展和未来发展而达成的资源众建共享关系。一方面避免了教育资源重复建设,提高了利用率,另一方面为创客教育合作创新奠定了基础。项目耦合是在资源耦合关系上的进一步深化,通过项目合作达到教育利益最大化,从而实现教育资源的共用与公用。关系耦合是耦合关系的最高层次,这种关系是建立在交往理性基础之上,在长期相互信任、相互合作和共同发展的过程中形成的一种行为规范,也是创客教育文化生成的基石。关系耦合与创客教育系统的螺旋强度正相关,螺旋强度越大,关系耦合度越高。

(3)多维协同机制

创新人才培养是一项系统工程,需要多方参与力量和组织相互配合发挥各自优势,共同作用形成合力,最终使各种分散的力量在协同中产生合力效果。因此,多维协同机制在创客教育中尤显重要。这里的多维协同是指以学校创客教育为主要载体,企业、政府和科研机构等参与学校创客教育,并与主体形成校企协同、校政协同、校社协同和校校协同等不同形式的协同机制。其中,校校协同是指学校创客教育系统内部的协调与对接发展,将不同阶段(小学、中学、大学等)开展的创客教育相互衔接、有效沟通,打通学段壁垒,形成一体化应用型人才培养机制。校社协同是指学校创客教育依靠现代信息技术与社会创客教育进行联盟,通过资源共建、项目对接、师资共享、活动共创等方式与社会创客教育进行多方位交流、多样化协作,从而实现开放式创新应用型人才培养机制。如北京创客空间与装甲兵工程学院达成的课程合作(北京创客空间,2015a)。校企协同是指学校创客教育与行业、企业建立密切合作共建的机制,将教育链、专业链和产业链对接起来,建立产学研联合式应用型人才培养机制。校政协同主要体现在创客教育过程中,即学校创客教育一方面需要获得政府的支持,包括舆论导向、政策帮扶、财政投入、资源共享权益等,以保障创客教育各参与主体利益均衡化;另一方面,通过创客教育发展也可以为教育行政部门制定创新人才规划提供现实依据。

2.“双螺旋”创客教育模型的两种子模式

(1)基于专业驱动的学校创客教育模式

基于专业驱动的学校创客教育模式是学校教育为响应“国家对创新人才需要而呼唤教育创新”背景下形成的一种教育形态。这种模式的主要目标是以创客空间为活动场所,利用多学科交叉融合的优势,打破学科与专业界限,通过专业实践项目为牵引,激发学生的实践兴趣和创新意识,提高学生的专业实践知识与能力,从而实现培养适应社会发展所需的应用型创新人才。该模式强调育人是根本,专业能力发展是基础,创新精神培养是核心的教育价值观。这种教育形态并不要求学生一定去发明创造全新产品,而注重培养学生的创新意识、善于多维度思考和解决问题、敢于质疑的品质。因此,目标与价值的实现并非只依赖课堂中的理性说教,或开设几门专业课程就能完成,而是需要对创客教育开展过程的体验与反思进行深刻认识,并通过创客教育与学校教育各环节的相互渗透和相互影响才能实现。

这种模式实施以个别化、个性化的教学活动为主,包括基本理论、创意设计、典型案例和实践操作等活动环节,突出综合性和创意性的特点。在活动内容上,以真实社会需要和现实生活中表现出来的各种复杂、非预测性、多学科交叉的问题为主,使学生在面对与解决真实问题的过程中产生新的思想,构建新的知识。在活动实践中,以项目为载体,主张“做中学”,将实践经验、反思、体验上升到学生个人对客观世界的理解和认识。在活动组织上,以专业实践共同体为基本组织形式,既为成员的自主独立思考提供了空间,又为团队共同创造提供了凝聚力。

(2)基于利益驱动的社会创客教育模式

与学校创客教育模式相比,基于利益驱动的社会创客教育模式是在“创新驱动社会经济发展的战略”背景下形成的一种社会教育形态,注重的是技术创意,并通过商业化形式将创意变为产品,最终获得创业收益。如北京创客空间以“连接产业与大众”为目标,着力于创客与产业的整合;2015年以“创客孵化器”的形式致力于深度孵化和以全方位产业结合的方式提升创客硬件创业项目,更新硬件创业迭代逻辑,融合上下游产业背景资源,为创客团队提供包括设计、艺术、教育、文化创意和数字化制造等产业背景支持。同时,创客孵化器与京东、长虹和TCL等多家大型产业机构形成战略联盟,直接为创客团队提供项目、众筹、生产、销售、投资等战略资源服务,其中项目包括人工智能类、智能车载类、智能家电类、工业4.0、体育运动类、智能医疗类等多种类型(北京创客空间,2015b)。具体模式运作过程见图2。

图2 基于利益驱动的社会创客教育模式运作过程

这种创客教育模式主要以专题培训的形式开展各种非正式学习活动,不是依靠教育行政职能部门所设定的各种规定(如活动时间规定、课程规定、评价规定、组织规定等),而是以自治方式保证活动顺利开展,这些活动包括创客论坛、智造会、开放日、嘉年华、集训营等。另外,与通过拨款和捐助方式获得项目经费来源的学校创客教育模式不同,社会创客教育模式运行的经费来源主要有众筹和自筹两种方式。众筹,即利用创客空间的传播特性,让创客或创客团队向公众展示他们的创意,争取公众的关注和支持,进而获得项目设计与开发所需资金的形式。自筹,即创客为获得学习而需要缴纳一定的项目活动参与费用的形式。

社会创客教育的目标在于帮助任何一个社会成员提升创造技能和创新思维,为每一个人的创意“落地”提供机会与条件,激活社会创造的潜力并营造“大众创新、人人创造”的文化氛围。因此,社会创客教育的根本目标是满足社会需求,本质是提升人的创造技能,关键是培育创新文化,彰显了其内在的教育价值观。

综上分析可知,基于专业驱动的学校创客教育模式和基于利益驱动的社会创客教育模式虽然有一定的差异,但也存在如下共同点。其一,两种教育模式都强调在实践中创新。这种创新建立在“做”的基础上,强调实践体验的重要性,即在亲身实践中去分析和解决问题,没有亲身实践,也就没有真正意义上的创新。其二,两种教育模式都强调个体创造力与群体凝聚力相结合的实践活动。其三,两种教育模式都强调在发展个人兴趣的同时,实现社会化对接的社会价值。因此,创客教育最重要的意义就在于,让无论是学校还是社会的教育系统结构变得更为扁平,“人”在价值创造全过程中将变得更为重要。

三、保障措施:“双螺旋”创客教育模型顺利运行的基本要求

1.加强高素质教师队伍建设,提升创客教育教学方法与质量

创客教育是在当前数字化技术、3D打印技术和桌面制造技术等新科技不断冲击下形成的一种新教育模式。在这种冲击下,从事创客教育的教师面临学习方法和教学方法的双重变革以及适应“数字土著”一代的诉求带来的诸多挑战。这些挑战一方面要求对教师的需求从数量向质量转变,另一方面要求教师的素质从单一能力向数字能力、研究能力和应用能力等综合能力转变。这就必然要求教师培养模式从单一转向多元,教师研修体系从封闭转向开放,教师评价体系从注重结果转向注重过程。具体而言,可以采取以下三方面的措施:一是建设教师信息化学习平台,真正提高教师信息化教学与实践能力。利用云技术、MOOC、大数据、数字校园等构建信息化教学环境,创建教师能够体验并开展的3D打印、机器人、虚拟实验等实践教学活动;通过聚合全国优质教师教育课程资源,创新教师技术应用手段,提升教师TPK(整合技术的学科教学知识)、TCK(整合技术的教学法知识)和TPCK(整合技术的学科教学法知识)应用能力。二是构建教师研修公共服务体系,重构教师研修模式和方法。基于“互联网+”战略,借助翻转课堂、开放式网络课程、微课等形式创新网络研修方式,使教师能够将教学、工作、学习无缝连接,做到“无时无刻、无处不在”的在线研修。三是扭转重科研、轻教学的倾向,形成发展性教师评价体系,实现考核和评价的多样化、个性化,使教师考评呈现“向教性”。鼓励教师参与创客教育中的各项工作,将教师的工资等级、职称评定与晋级、年度考核等和参与创客教育的科研、教学、实践指导等相挂钩,尤其在教学方法、课程内容、教学管理上有一定创新的实践应给予推广和奖励。

2.加强“众建共享”式数字教育资源建设,为创客教育保驾护航

数字化会使教育资源的边际成本降为零,即教育资源的数字化使其与物质资源相比具有零成本复制的特征。这一方面减少了对教育资源的占有率,有利于实现教育资源流通、配置、共享的均衡化;另一方面减少了对教育资源的利益纷争,有利于实现教育资源使用、利益回馈的平等化;同时也促使新的教育资源建设模式的生成。

数字教育资源“众建共享”模式是在数字时代背景下对“共建共享”和“公建共享”内涵的进一步发展与深化(陈琳,2012),这种资源建设以满足创客教育需要为动力目标,以大众为动力主体,以共享为动力机制,以众筹资金为动力燃料,更加高效地统整创客教育资源建设的各个要素,并构建基于资源创建共享、资源管理共享、资源利益共享、资源服务共享的大众式资源开放建设机制,进而形成解决资源建设、管理、服务与共享绩效的新模式。

从“共建共享”到“公建共享”,再到“众建共享”的教育资源建设模式的转变,体现了数字资源建设的参与大众化、利益社会化、配置均衡化、服务平等化。通过统筹社会公众力量实施资源建设,一方面能有效解决创客教育所需资源生成和共享服务绩效的问题,使数字教育资源成为创客教育公共服务的一部分;另一方面能更加满足社会公众非正式学习的要求,将数字资源服务的对象由学校群体转向社会大众,进而更好地推动学习型社会建设。因此,这一转变不仅仅体现了一种方法论,更是一种认识论,是对“草根时代”提出的数字资源建设的深刻认识。

3.打造创客教育联盟,深化创客教育多维协同机制

创客教育联盟是由创客教育机构、企业创客组织和社会创客空间等自愿组成的一个开放性、公益性、服务性和研究型的合作组织,通过聚合不同类型和层次的创客教育空间的资源,实现技术共享、资源共享、信息共享,致力于创客教育建设与发展模式探索、创客教育研究与实践、创客教育文化推广与深化。具体而言,创客教育联盟的价值具体表现在三个方面:一是解决创客教育中长期研究不足的问题,为创客教育提供现实和长远的指导;二是解决创客教育课程不足的问题,通过有序、健全的创客教育联盟,既能纵向整合中小学和高校已有的创客教育课程资源,也能横向整合企业创客、社会创客空间等组织的课程资源,还能联合开发新的创客教育课程资源;三是解决师资不足的问题,创客教育联盟将高校教师、中小学教师、社会组织以及企业培训师资进行有效共享与整合,发挥不同类型教师的优势,进而优化师资队伍结构,提升教学水平。

在这个共生组织中,创客教育联盟各成员一方面需要维持一种长期性的合约关系,另一方面也需要保持自身的独立性及其利益,因而呈现出一种既竞争又合作的网络关系。为了使联盟关系更加密切,协同机制更加稳定,保证各成员的利益在共同利益增进中得到提高,需要把握以下三个关键原则:一是相互沟通与信任原则。加强联盟成员之间信任关系的培养,建立有效沟通机制,才能更好地进行合作,这样有助于减少或消除机会主义的动机,避免“搭便车”行为出现。二是利益分配均衡原则。利益分配是教育创客联盟的关键问题,直接影响合作的长期性和稳定性。联盟成员在共享知识、信息、技术等资源的同时,也在追求自身利益的最大化。因此,利益均衡分配可以减少联盟各方的冲突,增强各方的合作愿望,从而使联盟系统更加有序。三是形成相融共生的文化原则。相融共生能够使联盟的价值目标取向逐渐一致,使各联盟组织存在的各种差异最小化,进而促进各方形成稳定的协同机制和和谐的联盟关系。

四、结语:“双螺旋”创客教育模型的应然价值

从模型的价值来看,“模型不仅具有以其正确的方式为说明特殊的问题与过程提供解决方案的特征,而且在一些情况下,模型甚至可以代替所要表征的物理系统或现象而成为研究的主要对象。”(阎莉,2008)创客教育双螺旋模型是在深刻考察各种创客教育活动的基础上,以一种类DNA方式构建的创客教育双螺旋结构模型,在模型结构中分别以基于利益驱动的社会创客教育链和基于专业驱动的学校创客教育链作为双螺旋结构的两条绞链,进而对模型的动态特征、关系与机制以及子模型进行分析,最后提出了该模型实施的基本保障条件。由此可知,创客教育双螺旋模型之所以能够作为研究对象是因为这一模型的形成为我们认识与理解创客教育现象提供了一种“中介”,同时也为教育理论对当代教育现象的分析与解读提供了新的“载体”。

参考文献:

[1][美]杰里米·里夫金(2012).第三次工业革命:新经济模式如何改变世界[M].张体伟,孙豫宁.北京:中信出版社: 1-5.

[2]北京创客空间(2015a).北京创客空间与装甲兵工程学院达成课程合作意向[EB/OL]. [2015-08-20]. http://www.wtoutiao.com/p/j4f3uO.html.

[3]北京创客空间(2015b).创客+产业[EB/OL]. [2015-08-17]. http:// wtt.wzaobao.com/p/t19Ixi.html.

[4]陈放,武力(2007).创意学[M].北京:金城出版社: 12.

[5]陈琳(2012).中国高校教育信息化发展战略与路径选择[J].教育研究, (4): 50-56.

[6]金吾伦(2010).创新的哲学探索[M].上海:东方出版中心: 156.

[7]陶国富(2002).创造心理学[M].北京:立信会计出版社: 14-16.

[8]阎莉(2008).整体论视域中的科学模型观[M].北京:科学出版社: 6.

[9]张武升(2000).教育创新论[M].上海:上海教育出版社: 23-29.

责任编辑刘选王雍铮

The Construction of the Double Helix Model of Maker Education

Yang Gang

Abstract:In the context of social development and transformation driven by technological innovation, maker movement swept the field of education and gave birth to a new form of education: maker education, which becomes the new paradigm of innovation education. Currently, with the intensive practice of maker education in the society and schools, two education patterns are derived from it, including benefit-driving social maker education, and professional-driving school maker education. Although both patterns differ from each other in aspects, such as the target positioning, the value, resources construction and the organization management, they can form a double spiral structure model like DNA by an internal coupling way. The final purpose of maker education is to train practical talents with innovation consciousness, original thinking, pioneering quality, creative ability, and hence to enhance people's ability, knowledge, and quality. The dynamic features of the double spiral structure education model show a kind of internal coupling relationship and multidimensional coordination mechanism, displaying the new orientation of innovative educational practice. It requires a high-quality team of teacher, abundant digital education resources, and cooperative unions of maker education to ensure the coordinated operation of elements of the double helix model.

Keywords:Maker; Maker Education; Double Helix Model; Model Construction; Supporting Measures

收稿日期2015-11-20

作者简介:杨刚,博士,副教授,硕士生导师,温州大学教师教育学院(浙江温州325035)。

*基金项目:2013年教育部人文社会科学规划青年项目“新生代中小学教师数字化学习研究”(13YJC880094);2014年浙江省高等教育学会课题“高校教师数字化学习及其影响因素研究”(KT2014027)。

中图分类号:G434

文献标识码:A

文章编号:1009-5195(2016)01-0062-07 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2016.01.008