分体膜盘铺设机构的设计—自走式水稻育秧联合作业机配套机构

陈国银,古荣华,冯伟东,佘永卫,丁文捷

(1.宁夏大学 机械工程学院,银川 750021;2.西北师范大学 教育技术学院,兰州 730000;3.宁夏农林科学院 农作物研究所,宁夏 永宁 750105)

分体膜盘铺设机构的设计

—自走式水稻育秧联合作业机配套机构

陈国银1,古荣华2,冯伟东3,佘永卫1,丁文捷1

(1.宁夏大学 机械工程学院,银川750021;2.西北师范大学 教育技术学院,兰州730000;3.宁夏农林科学院 农作物研究所,宁夏 永宁750105)

摘要:针对原槽盘铺膜机构在实际中的应用情况,设计了分体槽盘铺膜机构。首先,采用三维模型与功能设计逐步演进的方法实现了槽盘铺膜机构折叠成型部分秧盘单元结构的功能,由秧盘单元结构演进为包含9个秧盘单体槽膜成型的上架与底架结构;然后,对主要杆件进行了受力分析,并采用有限元方法进行了应力、应变、变形位移和安全系数分析;最后,采用1:1试验机模型验证了铺膜成型功能。研究表明:所设计的铺膜结构能够实现预定功能,成膜达到预定参数要求,结构设计参数校核达标。

关键词:水稻育秧联合作业机;分体槽盘;铺膜机构;折叠成型

0引言

水稻是宁夏地区主要粮食作物,改变传统的生产方式、实现全程机械化,是农业发展的关键所在。目前,水稻生产突破了机械化育插秧这一关键技术瓶颈,已呈现出良好的发展态势[1-12]。在水稻工厂化流水线育秧环节中,已开发研制了集铺膜机构与自走式水稻育秧联合作业机的铺土机构、洒水机构、播种机构、覆土机构为一体的新型育秧成套设备[13],能够一次性完成铺膜、铺土、洒水、播种及覆土等工序,一个往返播完一个大棚,大大提高了工作效率。然而,原槽盘铺膜机构采用的是联体槽膜,宽度较大,因此在被折叠前,折叠成型结构的尺寸较大,直接导致机构的整体尺寸相对较大,且联体槽膜较宽,制造较难,铺膜成型较难;插秧前,还要进行长度和宽度的裁剪,增加了劳动强度。针对上述问题,设计了分体槽盘铺膜机构。

1整体结构

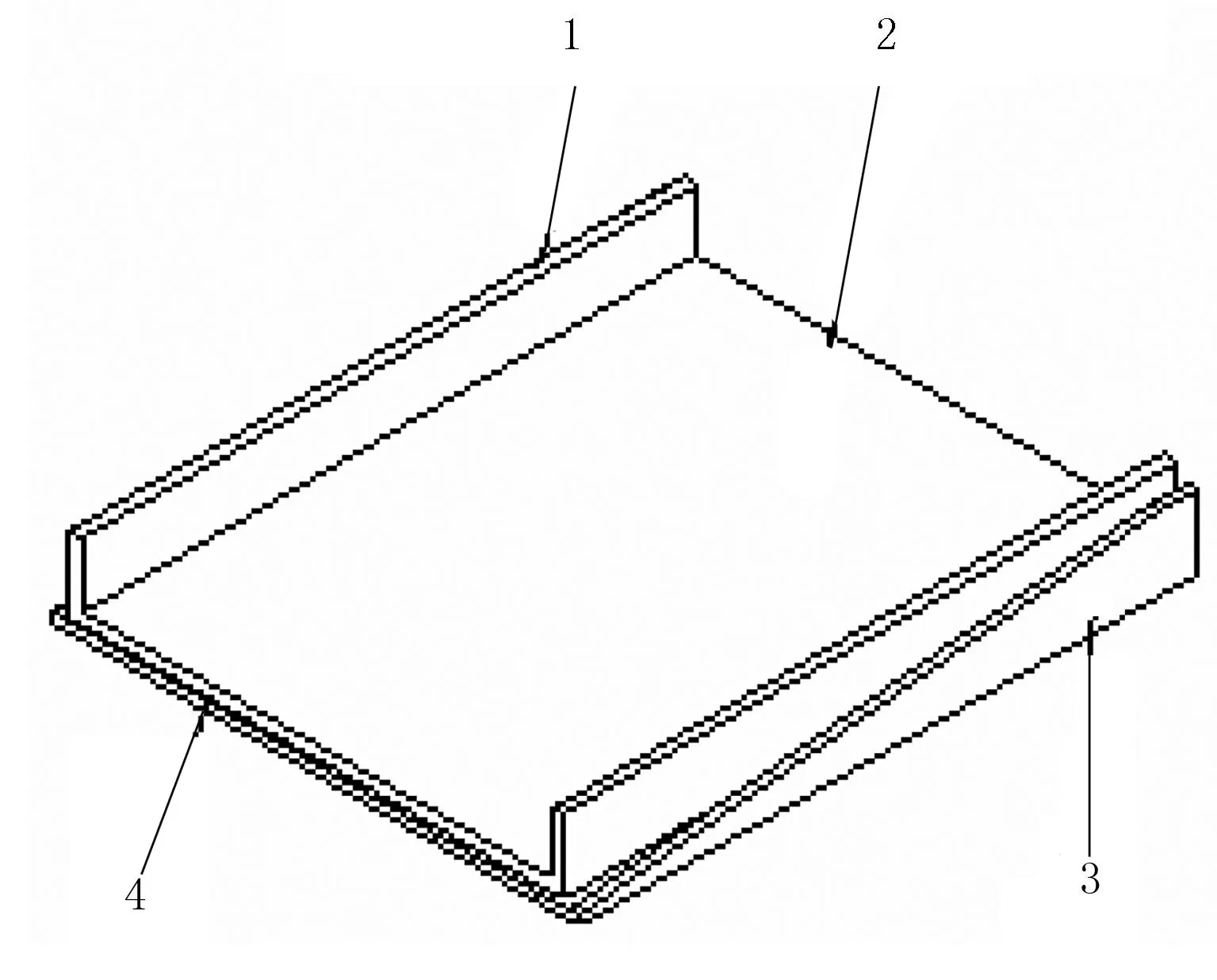

分体槽盘铺膜机构由膜卷心轴、膜卷心轴座、上架、底架、连接座及保持架等组成,如图1所示。其结构要点如下:上架和保持架各采用铰接销轴与底架连接;连接座与底架焊接在一起,用于与自走式水稻育秧联合作业机的连接;膜卷通过膜卷心轴由膜卷心轴座支撑。

1.膜卷心轴 2. 膜卷心轴座 3.上架

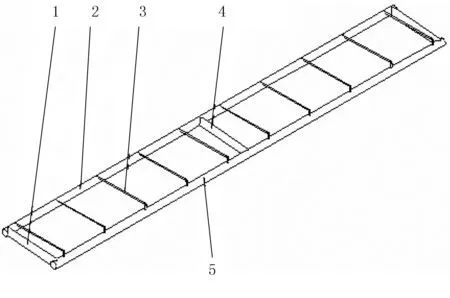

育秧时,首先将分体槽盘铺膜机构与自走式水稻育秧联合作业机相连接;然后将9个专用单体槽膜卷通过膜卷心轴放在膜卷心轴座上,手动将其依次通过折叠成型部分的底架和上架折叠成为9个单体槽条形底膜(见图2),形状由保持架保持。在自走式水稻育秧联合作业机行走的过程中,一次性完成铺土、浇水、播种及覆土等工序。

图2 单体槽条形底膜摆放示意图

2主要结构设计

分体槽盘铺膜机构的主要结构是折叠成型部分,是单体槽膜被顺利地折叠成为单体槽条形底膜的关键部件。

2.1折叠成型部分的单元结构设计演进

折叠成型部分的主要参考尺寸为秧盘的宽和高,因此要使单体槽膜折叠成为秧盘单元。秧盘单元结构设计经初步结构、结构改进的演进后定型。

2.1.1秧盘单元初步结构

结构由下模和上模组成(见图3),各模采用钢板的形式焊接而成。上模由上模底板和上模侧板组成,下模由下模底板和下模侧板组成。在单体槽膜经过由下模和上模组成的固定空间时,逐步被折叠成为所要求的形状。适用评价:能够实现功能;但结构笨重,成本较高,不便于制造。

1.上模侧板 2.上模底板 3.下模侧板 4.下模底板

2.1.2结构改进

结构由底架和上架组成(见图4),各架采用不锈钢管焊接而成。底架由底架前主杆、底架后主杆和支膜杆组成;上架由上架前主杆、上架后主杆和压膜杆组成。在单体槽膜经过由底架和上架组成的固定空间时,逐步被折叠成为所要求的形状。适用评价:能够实现功能,结构轻巧,成本较低,便于制造。

1.上架前主杆 2.支膜杆 3.压膜杆

2.2折叠成型部分

折叠成型部分采用结构演进后的多个秧盘单元组合结构,由底架和上架组成。

1)底架。主要由底架前主杆、底架后主杆、底架侧主杆、底架中间杆及支膜杆组组成,如图5所示。

1.底架侧主杆 2.底架前主杆

其中,支模杆组由5个支膜杆组成,依次焊接在由底架前主杆、底架后主杆、底架侧主杆、底架中间杆焊接而成的基础框架上,是单体槽膜被折叠成为所要求形状的主要支撑杆件。支模杆组的特点是单体槽膜沿任意支模杆件被折叠时能保证行走路径一致,使单体槽膜能顺利的被折叠成为单体槽条形底膜。

2)上架。主要由上架前主杆、上架后主杆、上架侧主杆、上架中间杆、上架支撑杆、上架定位杆及压膜杆组组成,如图6所示。其中,压模杆组包括5对压膜杆,依次焊接在由上架前主杆、上架后主杆、上架侧主杆、上架中间杆、上架支撑杆、上架定位杆焊接而成的基础框架上,是单体槽膜被折叠成为所要求形状的主要压膜杆件。压模杆组的特点是:单体槽膜沿着支模杆件被折叠时,都有与之相对应的2根压膜杆件共同组成一个固定的空间,供单体槽膜通过并使其逐步被折叠成为单体槽条形底膜。

1.上架定位杆 2.上架侧主杆 3.上架前主杆

2.3主要受力杆件的计算

在实际工作过程中,底架连接杆两端受到轴向拉力F= 1 200 N,直径d= 20 mm,长度l= 685 mm,材料为不锈钢,弹性模量E= 210 GPa,泊松比v= 0.3。在轴向拉力作用下,计算直径减小量及长度伸长量,如图7所示。

图7 变形示意图

1)由胡克定律的表达式得

(1)

改写为

(2)

式中σ—底架连接杆横截面上的正应力;

F—轴向拉力;

A—底架连接杆的横截面面积;

E—弹性模量;

ε—底架连接杆内任一点处的纵向线应变。

代入数值可得

由ε、v、ε之间的关系式可表达为

ε′=-νε

(3)

式中ε′—底架连接杆的横向线应变;

v—泊松比。

代入数值可得

ε′= - 0.3 × 1.8 × 10-5= - 5.4 × 10-6

底架连接杆的横向线应变表达式为

(4)

将式(4)改写为

Δd=dε′

(5)

式中d—底架连接杆的原始直径;

△d—底架连接杆的直径缩减量。

代入数值可得

△d= 20 × (- 5.4 × 10-6) =- 1.08 × 10- 4(mm)

2)底架连接杆的纵向线应变表达式为

(6)

将式(6)改写为

Δl=lε

(7)

式中l—底架连接杆的原始长度;

△l—底架连接杆的长度伸长量。

代入数值可得

△l= 685 ×1.8 × 10-5= 0.01233(mm)

2.4主要受力杆件的应力分析

底架侧主杆位于底架两侧,主要作用是连接底架前主杆、底架后主杆及膜卷支撑杆等主要杆件,最前端要支撑膜卷支撑杆上的膜卷,支撑过程中受到向下的力最大。现采用Inventor的有限元分析模块进行分析,底架侧主杆长710 mm,材料为不锈钢,左端及距左端480 mm处添加固定约束;所能承受的最大负荷1 200 N,在底架侧主杆最前端向下施加载荷的位置、方向上添加载荷,模型网格划分节点3 429个,元素1 690个。根据底架侧主杆变形趋势的特点,将载荷设置为面力分析,可得应力云图(见图8)和变形位移云图(见图9)。

图8 等效应力云图

图9 受力变形位移云图

由图8可知:在底架侧主杆距端面480 mm的固定约束处,等效应力达到最大,最大值为215.7MPa。由图9可知:底架侧主杆端面受力处变形位移最大,最大值为0.685mm。分析结果表明,底架侧主杆能够满足设计要求。

3试验分析

3.1铺膜功能验证试验

分体槽盘铺膜机构按照1:1比例制作试验模型,实物单体槽条形底膜的基本尺寸宽×高为275mm×30mm。经打开上架,覆膜放入底架,压下上架,固定覆膜,牵拉槽膜等一系列步骤,得到铺膜试验结果,如图10所示。由图10可知:膜卷由折叠成型区的入口进入,到预成型逐渐被折叠成为所要求的形状后,最终由折叠成型区的出口出来,能够实现预定功能。

图10 试验结果

3.2试验测量数据分析

由试验结果可测得表1所列试验数据。

表1 铺膜试验数据

由表1数据可知:试验所得数据与设计要求基本吻合。这表明,定量设计计算有效。

4结论

1)通过对原槽盘铺膜机构实际应用分析,运用了基于三维模型的演进式结构设计方法,确定了分体槽盘铺膜机构折叠成型部分的功能结构,以及由上、下杆形结构组成的整体结构;完成了对主要受力杆件的分析及对关键零件的应力分析,并对分体槽盘铺膜机构进行铺膜功能验证试验。试验表明:该机构能够实现预定功能。

2)分体槽盘铺膜机构采用的是单体槽膜,宽度较小,并采用前后相错的方式放置,缩小了折叠成型结构的尺寸,也相应缩小了机构的整体尺寸;且原使用的联体槽膜改为单体槽膜,不仅便于制造而且铺膜成型容易;在插秧时,只需进行长度的截取即可,不再需要宽度的截取,减少了劳动力。

3)分体槽盘铺膜机构保持了原有机构的优点,结构更加紧凑合理,操作更加简单,更加适应了市场需求,推动了育秧技术的发展。

参考文献:

[1]刘丰亮.浅析宁夏水稻育插秧机械化技术[J].农村牧区机械化,2011(5): 29-30.

[2]张绍侠,王建华.银川市水稻机育机插技术推广分析[J].农业科技与装备,2007(6):66-67.

[3]孙勇飞,吴崇友.水稻育秧播种机的发展概况与趋势[J]. 农机化研究,2013,35(12):210-215.

[4]申承均,韩休海.国内外水稻种植机械化技术的现状与发展趋势[J].农机化研究,2010,32(12):240-243.

[5]白人朴. “十二五”我国农机化发展态势分析[J]. 新疆农机化,2011(3):5-7,19.

[6]孙仕明,韩宏宇.我国水稻生产机械化现状及发展趋势[J]. 农机化研究,2004(3):21-22.

[7]湛小梅,孙志强.我国育秧机研究进展与发展方向[J].中国农机化,2012(6):62-66.

[8]周海波,马旭.水稻秧盘育秧播种技术与装备的研究现状及发展趋势[J].农业工程学报,2008,24(4):301-306.

[9]宋建农,庄乃生.21世纪我国水稻种植机械化发展方向[J]. 中国农业大学学报,2000,5(2):30-33.

[10]Wangyun Ning, Yulan Kuang. A Study of the Development of Agricultural Mechanization in Kunming [J].Asian Agricultural Research,2013,5(2):26-29.

[11]Liu Hongxin. Research of Primary Agricultural Mechanization in Developing Countries[J]. Joumal of Northeast Agricultural University,2009,16(4): 63-69.

[12]孟元元,冯伟东.水稻工厂化大棚育秧机械设备研究及发展[J].农机化研究,2014,36(7):249-252.

[13]孟元元.自走式水稻育秧联合作业机的设计与研制[D].银川:宁夏大学,2014.

Design of Split Membranous Disc Laying Institutions—Supporting Mechanism of Self-propelled Rice Seedling Raising Integrated Machine

Chen Guoyin1, Gu Ronghua2, Feng Weidong3, She Yongwei1, Ding Wenjie1

(1.School of Mechanical Engineering, Ningxia University 750021, China; 2.School of Educational Technology, Northwest Normal University, Lanzhou 730000, China;3.Ningxia Institute of Agriculture and Forestry,Yongning 750105, China)

Abstract:According to the original disc slot mechanism in practical application, split trough tray laying membrane institution is designed. Firstly, three-dimensional model of gradual evolution and functional design have approached to achieve a functional part of fold forming part’s seedling tray unit structure about disc slot mechanism. Seedling tray unit structure evolves into nine seedling tray units and included shelves and chassis structure with bars structure. Then, the main bars are analyzed by stress analysis, and also analyzed by stress, strain, displacement, deformation and safety factor using finite element method. Finally, the function of laying membrane forming is verified by a 1:1 model, it shown that: designed filming structure has achieved the intended function; and the film parameter has reached predetermined requirements, and structural design parameters were checked and passed.

Key words:rice seeding raising integrated machine; split throughtray; film spreading machine; fold forming part

文章编号:1003-188X(2016)06-0167-05

中图分类号:S223.1+3

文献标识码:A

作者简介:陈国银(1987 - ),男,河南信阳人,硕士研究生,(E-mail) 741890516@qq.com。通讯作者:丁文捷(1968 - ),男,江苏泰州人,教授,硕士生导师,(E-mail) dwjnet@nxu.edu.cn。

基金项目:宁夏回族自治区科技攻关项目(2012ZZN38);国家水稻产业技术体系项目(CARS-01-84)

收稿日期:2015-05-15