明代古诗选本与谢灵运——兼议何景明“古诗亡于谢”

岳 进

(长安大学文学艺术与传播学院,陕西西安 710064)

明代古诗选本与谢灵运——兼议何景明“古诗亡于谢”

岳 进

(长安大学文学艺术与传播学院,陕西西安 710064)

摘 要:明代古诗选本对谢灵运的编选、评点,与六朝诗歌总集、谢灵运诗集及诗文评,相互回应与影响,一方面,以何景明“古诗之法亡于谢”为争议焦点,从杨慎、黄省曾、李攀龙、王世贞、胡应麟、许学夷到钟惺、谭元春、陆时雍,他们在谢灵运古诗的诗体意义、古诗格调等方面逐渐达成共识;同时,对其古诗格调和山水理趣的开掘又从不同流派的诗学视角展开,并在清代古诗评选中获得发展、完善,使谢灵运的诗史地位真正得以确立。

关键词:谢灵运;古诗;选本;古意;理趣;竟陵派

作为中国山水诗派的开创者,谢灵运山水诗的诗学价值和诗史地位历来得到公认。同时,谢灵运又是中国五言古诗向律诗转变时期的关键人物,关于其在古、近体诗发展中的转关意义,明清论家围绕是否“古诗亡者”的激烈论争而得以进入深层次的探析。特别是明代诗家通过理论批评和选本批评的方式对古体向近体转关诗人的辨析,即谢灵运诗歌中的古诗格调、山水理趣的深度挖掘,颇多前人未发之论,引人注目。本文以明代古诗选本为中心拟就此进行深入的探讨。

一、关于“古诗之法亡于谢”

明代前七子领袖李梦阳、何景明曾以书信的方式就复古问题进行论争,广受关注。关于陆机、谢灵运的古诗,就是二人论争中涉及的一个重要话题。李梦阳致何景明的第一封信今已不存,其对陆、谢的态度从其它文献略可窥探。李梦阳曾专门辑录、刻印陆诗86首、谢诗64首,并作《刻陆谢诗序》云:

子亦知谢康乐之诗乎,是六朝之冠也,然其始本于陆平原。陆、谢二祖则又并祖曹子建。故钟嵘曰:曹、刘殆文章之圣,陆、谢为体贰之才。夫五言者,不祖汉则祖魏,固也,乃其下者,即当效陆、谢矣,所谓画鹊不成尚类鹜者也。1卷五十

以学习古诗为目的,李梦阳将古诗分为两个等级:第一等,汉、魏古诗,是经典范式;第二等,陆、谢古诗,其诗学地位虽不及汉、魏古诗,仍可作仿效的对象。又推举谢诗为“六朝之冠”,属于曹植、陆机一系,与钟嵘“谢客为元嘉之雄”相比,对谢的评价不可谓不高。针对李氏之说,何景明特别强调陆、谢的诗体差异,不可并例,将谢诗排除在古诗之列,以证其为古诗亡者。《与李空同论诗书》云:

仆尝谓诗文有不可易之法者,辞断而意属,联类而比物也。上考古圣立言,中徵秦汉绪论,下采魏晋声诗,莫之有易也。夫文靡于隋,韩力振之,然古文之法亡于韩;诗弱于陶,谢力振之,然古诗之法亡于谢。比空同尝称陆、谢,仆参详其作:陆诗语俳,体不俳也;谢则体语俱俳矣;未可以其语似,遂得并例也。2卷三十二

所谓古诗之法,是指“辞断而意属,联类而比物”的“不可易之法”,是自上古、秦汉至魏晋以来,一脉相承的古诗书写传统。何景明以此为衡量标准,认为陆机只是“语俳”、“尚存其质”,仍属于古诗范畴;谢灵运“体语俱俳”,不仅讲究俳偶、追求辞采之美,且体式格局大变,与陆机有本质的差异。言下之意是谢诗已非古诗,对于质朴浑厚的古诗而言,标志着一种终结,故云“古诗之法亡于谢”。何氏对谢诗的这种排斥态度应是受到宋人严羽的影响,其《沧浪诗话》曰:“建安之作,全在气象,不可寻枝摘叶。灵运之诗,已是彻首尾成对句矣,是以不及建安也。”3P158因俳章偶句而否定谢灵运的古诗价值。

李、何对陆、谢古诗的不同评价,引发了明清论家和选家围绕陆、谢,尤其是谢灵运的诗史地位、以及六朝古诗的定位等相关问题的激烈论争。

首先,涉及到如何评价谢灵运古诗的问题。李梦阳仍以陆、谢为汉魏以下的古诗范本,而何景明划定的古诗之法下限则是“魏晋声诗”,将谢灵运完全排除在外。对此,七子派后劲许学夷的观点颇具代表性。他一方面认为何景明“古诗之法亡于谢”之说“庶为不谬”,提出:“至谢灵运诸公,则风气益漓,其习尽移,故其体尽俳偶,语尽雕刻,而古体遂亡矣。”4P108同时又十分认同李梦阳的说法:“李献吉云:‘康乐诗是六朝之冠,然其始本于陆平原。’此最得其实,今人不知,以为灵运自立门户耳”4P109。视谢诗为六朝古诗之冠,与陆机一脉相传。许学夷兼采李、何之说,貌似矛盾,实则是对两种考察古诗视角的融通,“从汉魏而言,是陆胜谢;从六朝而言,是谢胜陆。”4P109李重诗体源流的发展,所以强调曹、陆、谢之间的承继关系,并能立足六朝、肯定谢诗的价值;何执意维护古诗经典,自然突出陆、谢差异,从汉魏古诗的角度否定谢诗,视为异类,极力剔除古诗之列。许学夷处于晚明的集大成阶段,综合各家之说,既重视古诗源头,又明辨诗体流变。

而此前的后七子一派似乎更倾向于李梦阳之说,着重从古诗的历史建构中考察谢灵运的诗学价值。如王世贞《艺苑卮言》云:“谢灵运天质奇丽,运思精凿,虽格体创变,是潘、陆之余法也,其雅缛乃过之”5P994。指出谢诗具有创变诗歌体式格局的意义,但根本上还是潘岳、陆机诗法的延续,只是更加典雅而有文采。李攀龙编选《古今诗删》选曹植诗19首、谢灵运诗16首、陆机诗15首,分别居于古诗部分的第四、第五和第六位,数量和排名都十分接近,足见是等同视之,地位相当。至胡应麟也明确表示,“何仲默云:陆诗体俳语不俳(按:此处似为抄写错误,应为“语俳体不俳”),谢则体语俱俳。可谓千古卓识。”6P29但不采何景明“古诗之法亡于谢”的说法,而是承袭李梦阳之论,将陆、谢归属于古诗系统中的一个重要分支:“陈思而下,诸体毕备,门户渐开。阮籍、左思,尚存其质。陆机、潘岳,首播其华。灵运之词,渊源潘、陆。明远之步,驰骤太冲。”6P23汉魏以来,古诗的发展被分为两个支系:一是阮籍、左思至鲍照,较多地保留朴质的风格;一是曹植、陆机、潘岳至谢灵运,转向日趋增华的路线。二者同等重要,不可偏废,学习古诗者需“沿廻阮、左,以穷其趣。颃劼陆谢,以采其华”6P24。

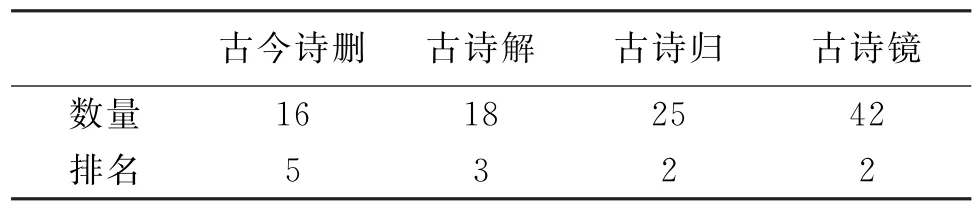

与理论批评上的肯定相应,谢灵运的诗史地位在中、晚明古诗选本中也逐步获得提升。以李攀龙编选的《古今诗删》、唐汝谔作解的《古诗解》、钟惺和谭元春评选的《古诗归》及陆时雍评选的《古诗镜》等具有代表性的明代古诗选本为例,统计谢诗在各选本中的入选数量及排名如下:

表1

由表1可见,谢灵运在明代各古诗选本中均名列前茅,尤其受到晚明选家的重视,在《古诗归》和《古诗镜》中仅次于陶渊明,位居第二,可见其古诗的价值得到普遍的认同。

其次,抛开对谢灵运的褒贬态度,单就诗体发展而论,“古诗之法亡于谢”的核心命题是对古、律转变过程中起到转关作用的诗史阶段和诗人的认定。在古诗向律诗发展衍变的过程中,六朝古诗作为必要的中间阶段,介于二者之间,发挥着重要的过渡作用。陆时雍《诗镜总论》所云“诗至于宋,古之终而律之始也。体制一变,便觉声色俱开。谢康乐鬼斧默运,其梓庆之鑢乎”7总论,和清人沈德潜《古诗源》的评语“宋人诗,日流于弱,古之终而律之始也。无鲍、谢二公,恐风雅无色”8P187,都可以看作是从这一视角对何论的注解。刘宋诗风大变,声色俱开,从古诗开始向律诗过渡,何景明认定谢灵运为古诗终结、律诗发端的标志性诗人,而其他诗家则有不同看法。胡应麟云:“两汉之流而六代也,其士衡之责乎!六代之变而三唐也,其玄晖之责乎!”6P148将古诗的转变划分为两个阶段:第一阶段,从两汉到六朝的转关是陆机,“献吉并推陆、谢,以其体备才兼,嗣魏开宋耳”6P145;第二阶段,从六朝到唐代,转关则是谢朓。胡应麟认为陆机、谢灵运还只是古、律转变的前兆,代表了古诗向律诗发展的一种必然趋势,“仲默称曹、刘、阮、陆,而不取陶、谢。陶、阮之变而淡也,唐古之滥觞也;谢、陆之增而华也,唐律之先兆也。”6P29谢朓才是真正标志着古诗之亡、唐律之始。许学夷后来进一步展开论述,“元嘉五言,再流而为永明。然元嘉体虽尽入俳偶,语虽尽入雕刻,其声韵犹古,至玄晖、休文则风气始衰,其习渐卑,故其声渐入律,语渐绮靡,而古声渐亡矣。”4P121

胡氏的主张应与杨慎辑录的六朝诗歌总集有密切关系。早在前七子复古风炽、极力推崇汉魏、盛唐之时,杨慎已独推六朝,在撰于嘉靖九年的《选诗外编序》中,一方面恪守传统诗论,认为谢灵运的“俳章偶句”和沈约的“切响浮声”导致六朝古诗向律体发展,开启“缘情绮靡之说胜,而温柔敦厚之意荒”9卷二的风气,不符合儒家雅正的“旨趣”,“大雅君子,宜无所取”;另一方面,以诗“艺”和“体裁”论之,影响甚大,“实景云垂拱之先驱、天宝开元之滥觞”9卷二,对于诗体发展具有重要意义。而这篇序文里所谓唐律先驱的“六代之作”,主要就是指梁、陈时期的古诗,杨慎编录的另外一部六朝诗歌总集《五言律祖》中明显地展示了这一点。此编“远取宋齐梁陈,径造阴何沈范”9卷二,张扬六朝古诗为唐律之祖,而收录梁代121首、陈代93首,占总量的69%,刘宋仅3首;谢灵运一首未选,谢朓选入4首,可见杨慎的心中,谢灵运仅是六朝古诗向律诗转向的肇始,仍属于古诗,谢朓则已入近律之列。胡应麟《艺林学山》云:“此编辑六朝近律者,以明唐律所自出。入门士熟习下手,足可尽湔晚近尘陋”10P342,表明杨慎这部总集在当时颇有影响。

从选本来看,早在《古今诗删》中,谢朓已位列古诗选部分第一,入选32首五言古诗,远超谢灵运16首之多,十分引人注目。李攀龙选录谢朓《奉和随王殿下十六首》等五言古诗,不仅情景交融,于山水清丽之美中蕴含悠长的情韵,且对仗工整突出人工的精巧,突出了谢朓的诗体转关意义,诚如胡应麟所说:“世目玄晖为唐调之始,以精工流丽故”6P152晚明竟陵派则在《古诗归》的评点中着重从审美风格上指出谢朓对唐人的影响。钟惺评谢朓《和何议郎郊游》云:“清永开初唐妙派。”11卷十三又评《宣城郡内登望》:“‘巉岩带远天’,‘桑柘起寒烟’,王、孟以上语,却亦开中晚唐幽寒之气。”11卷十三《古诗归》选入谢朓22首五言古诗,与第二位的谢灵运仅仅相差三首,位居第三。胡应麟云:“安仁、士衡,实曰冢嫡,而俳偶渐开。康乐风神华畅,似得天授,而骈俪已极。至于玄晖,古意尽矣。”6P29可见明代诗家普遍认同陆、潘的语俳为始,谢灵运的体俳发展至极,至谢朓标志着古诗的终结。

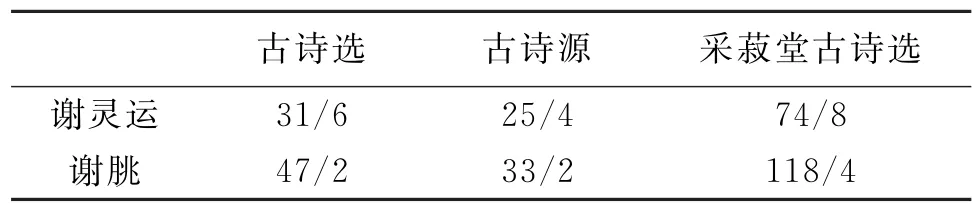

清代选家吸收明人的观念,更加看重六朝古诗对唐律的先导性。王士禛《古诗选》、沈德潜《古诗源》和陈祚明《采菽堂古诗选》中,谢朓的数量和排名甚至完全超越了谢灵运,见表2:

表2

据此看来,何景明站在维护古诗纯粹性的角度,以“联类比物”的“古诗之法”为标准,以陆机为参照,将谢灵运的“体语俱俳”认定为古诗终结的标志,并未得到普遍地认同。但明代诗家肯定何景明关于“体语俱俳”和“语俳”的陆、谢之分,并接受和发展李梦阳的说法,不仅“探其源”且“沿其流”,从古诗的发展、律诗的产生两个维度来考察谢灵运及六朝古诗的诗学价值,着眼于曹植、陆机、谢灵运至谢朓的古、律发展脉络来辨析谢灵运的诗体意义。

二、谢灵运诗歌中的“古意”

何景明所谓“诗弱于陶”、“古诗之法亡于谢”,除了上述诗体层面的认知,还有诗歌内容上的考量。如前引杨慎所言“盖缘情绮靡之说胜,而温柔敦厚之意荒矣。大雅君子,宜无所取”,指出六朝诗歌在延续风雅传统、温厚意旨方面存有重大缺失。而这种从诗歌内容的雅正和诗教功能方面否定六朝古诗的论调,明代之前一直普遍存在着,白居易《与元九书》曾说:“晋宋以还,得者盖寡。以康乐之奥博,多溺于山水,以渊明之高古,偏放于田园。江、鲍之流,又狭于此。”12卷二十八,批评谢灵运的山水诗、陶渊明的田园诗皆无忧愤深广的现实意义和社会价值。即使明代以谢灵运为五古最高典范的黄省曾亦不无遗憾地叹其“骨气稍劣”13卷二十五,其实也不无这方面的致因。清代方东树甚至以“忠义”、“名节”痛加呵斥:“康乐仕而不得志,却自以脱屣富贵、模山范水、流连光景言之,不一而足,如是而已,其志无先朝思也;韩亡、秦帝之诗作于有罪之后,但搘拄门面耳!何谓忠义动君子也!当日庐陵王论曰:灵运空疏,延之隘薄,鲜能以名节自立,所谓知言矣。”14P143对于谢诗仅是描摹山水,写一己之意,而无关国朝时人、忠义气节,颇为不满。接下来又与阮籍、杜甫、韩愈相比,意在批判谢诗不具备美刺讽怨的政教功能和忧时伤世的社会功用,“读谢诗令人无兴观群怨之益”14P143。

依传统儒家诗论而言,谢诗并不符合古诗雅正的标准,但亦不离温柔敦厚的诗教。钟惺评谢朓云:“似撮康乐渊明之胜,而似皆有不敌处曰厚。然是康乐以下,诸谢以上。”11卷十三从《诗归》中评选的诗作来看,所谓“厚”,既是指谢灵运古诗情感内蕴的哀婉真挚、沉郁深重,并产生耐人咀味的艺术效果,又包含儒家温厚之旨。试取谢灵运的《登永嘉绿嶂山诗》与谢朓《新治北窗和何从事》作比,前一首钟惺评云:“凡丽密诗,薄不得,浊不得,康乐气清而厚,所以能丽、能密。”11卷十一后一首评云:“思路清密、渊然泠然。”11卷十三“丽密”、“清密”表明二诗对于山水景物的描写具有共同之处:在叙述景物方面,空间安排井然有序、层次清晰,对具体景物的刻画也都细密、精工。它们之间最大的区别便是情感的取向与表达,虽然谢灵运诗“蛊上贵不事”八句接连援引《易经》、《老子》及《庄子》的典故①,说理性较强,甚至与前十二句的游历叙写有隔阂之感,略显晦滞,但其中表现出对幽隐不事的“幽人”的向往和修养情性的“高尚”追求,却深得竟陵赏爱,谭元春评云:“‘坦步’二字是幽人真神情。”11卷十一而这种宁静寡欲、恬知交养、保守本真的体悟修养,颇显用意深厚,展示出“清而厚”的风姿,表达方式上亦委婉含蓄,不脱温厚之旨。与此相比,谢朓诗更为情景交融、语意清远,而“思君朝夕倾”、“何以慰延颈”的情感表达,远不及谢灵运诗的深厚、凝重。竟陵派这样从传统诗论来肯定谢灵运的诗学品质,颇易为人所接受,格调论家沈德潜就有类似的说法:“康乐每板拙,玄晖多清俊。然诗品终在康乐下,能清不能厚也”8P23。

这种区分也是谢灵运“气古”与谢朓“气今”的差异所在。钟惺在谢朓此诗后还论道:“往往以排语写出妙思,康乐亦有之。然康乐排得可厌,却不失为古诗。玄晖排得不可厌,业已浸淫近体。”11卷十三认为谢灵运的古诗有繁冗之累,但依然是古体诗;谢朓的古诗构造精巧,却已是近体诗。竟陵的看法与七子派阐述的观念基本相近。王世贞《艺苑卮言》云:“士衡、康乐已于古调中出俳偶”5P999,并比较二谢:“玄晖不唯工发端,撰造精丽,风华映人,一时之杰。……特不如灵运者,匪直材力小弱,灵运语俳而气古,玄晖调俳而气今。”5P996胡应麟亦云:“康乐风神华畅,似得天授,而骈俪已极。至于玄晖,古意尽矣。”6P29皆认为谢灵运在“语俳”中保留了古诗的格调,具有深厚的古意,仍然属于古体。那么,谢灵运如何“体俳而气古”、“不失为古诗”?明人看重的“古意”又是什么?

葛晓音先生指出,“就内涵而言,古意指汉诗所表现的人心之至情、世态之常理,即抒情言志具有普世性和公理性的性质。”15又说:“汉诗自觉地把亲朋离合与人生感叹联系在一起,在离别聚散中体味人生的哀乐和时光的流逝,这正是没有时代和地域界分的人类普遍情感,也就是‘人心之至情’。”15谢灵运的山水之作在题材上与赠别诗、思妇诗等并无关涉,但其中普遍抒发的无人知赏的失意之情与山水烟霞中的寂寞之心,同样是具有普世性的生命感喟,且伴随着耐人寻味的哲理思考,因而格调凝重、情致深婉、意蕴沉厚。如《斋中读书》直言“矧乃归山川,心迹双寂寞”,山川是寂寞之心的归宿和写照;《登江中孤屿》则由江中孤屿慨叹“表灵物莫赏,蕴真谁为传”;《晚出西射堂》写羁雌、迷鸟托以自兴,咏叹“含情尚劳爱,如何离赏心”;《夜宿石门诗》因观赏兰、月、鸟、风而感慨“妙物莫为赏”等等,就连斥其“无兴观群怨之益”的方东树也赞叹:“谢公不过言山水烟霞丘壑之美,己志在此赏心,无与同耳!千篇一律,惟其思深气沉,风格凝重,造语工妙,兴象宛然,人自不能及。”14P144

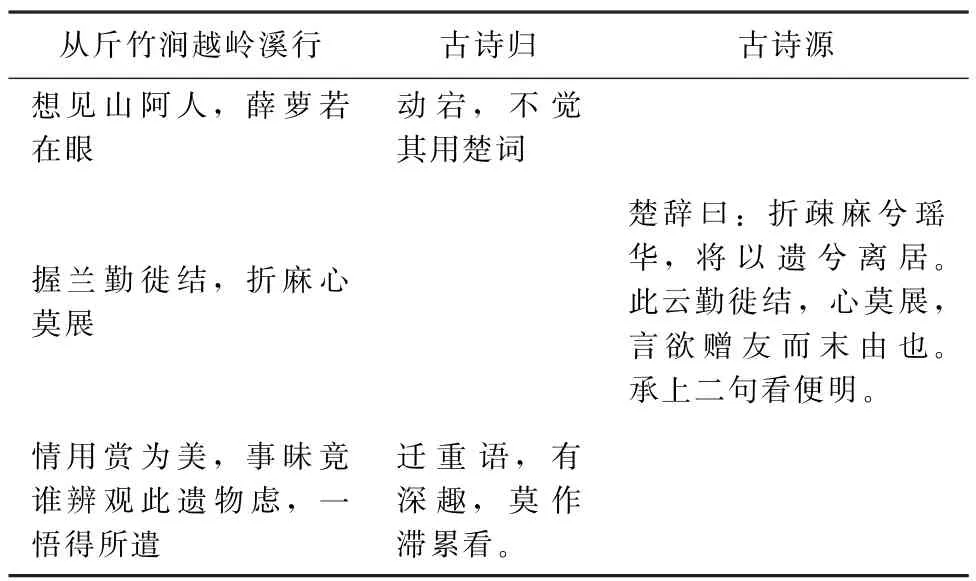

关于谢诗古诗格调的渊源,陈祚明《采菽堂古诗选》分析说:“详谢诗格调,深得《三百篇》旨趣,取泽于《离骚》、《九歌》。江水江枫,斫冰积雪,是具所师也。间作理语,辄近《十九首》。”16P519方东树也提出:“谢公全用《小雅》、《离骚》意境字句,而气格紧健沉郁。”14P144而出于对其厚重古诗格调的重视,明、清选家尤为注重阐发谢诗与《楚辞》之间的内在关联,以《从斤竹涧越岭溪行》一诗为例,见表3:

表3

如选家所言,此诗引用《楚辞·山鬼》和《大司命》中的词句和意象,而不觉突兀、不落痕迹,除了自然景象的前后接洽外,一个重要的原因是内在情怀的契合,《楚辞》中握兰、折麻而无“山阿人”可以遗赠的意象,传达出一种徒劳无为、难以释怀的愁苦、无奈,其意旨与谢灵运以赏爱为美,却事态蒙昧、无人知辨的感叹可相与为应,故而诗意上下贯穿,“别有深趣”。《夜宿石门诗》中“妙物莫为赏,芳醑谁与伐。美人竟不来,阳阿徒晞发”,亦属于类似的表达和引用。谭元春评云:“自《离骚》多用美人、佳人、夫君称其友,入口无须眉气。”11卷十一方东树论道:“又将莫赏摄起美人不来,收句取屈子语,倒装用之,倍觉沉郁顿挫。”14P168此外,《古诗源》还指出谢诗中多处化用《楚辞》的字句,如评《斋中读书》“心迹双寂漠”云:“楚词曰:野寂漠其无人,漠同寞。”8P201评《登池上楼》“初景革绪风”云:“楚词曰:款秋冬之绪风。”8P199评《石门新营》“得以慰营魂”云:“楚辞曰:载营魂而升霞。”8P203藉由寂寞、绪风、营魂等具体词句的引用,暗指二者在情感意蕴方面隐存的渊源关系。

与《楚辞》不同的是,谢灵运善于从自身登览游眺的实践出发,运用精准、细致的景物刻画来展现深沉、复杂的内心情志。如《过始宁墅》开篇发出“束发怀耿介,逐物遂推迁”的悲叹,中间写景部分“剖竹守沧海,枉帆过旧山。山行穷登顿,水涉尽洄沿”,守、过等动词与穷、尽等具有极限意义副词的使用,都逗漏出一种穷途末路、意兴阑珊的意味,再联系行山涉水、登顿洄沿的具体意象,便构成意蕴深远的象喻,更加强化“疲苶渐贞坚”的无可奈何。沈德潜评云:“登顿沿洄,非老于游山水者不知。”8P198陈祚明《采菽堂古诗选》评云:“述情楚楚,章法迢递。‘山行’以下,句句秀警。”“登、顿、洄、沿四字,中境地便已无尽。”16P525真实的山水游历体验与幽独、抑郁中的寂寞情怀锤炼熔冶,便产生真挚动人、回味无穷的艺术魅力,如方东树所云:“此微有斧凿痕,而真挚沉厚,耐人吟咏”14P153。

三、谢灵运诗歌中的山水“理趣”

谢诗的“气清而厚”,除了深厚的古诗格调外,还在其对山水本质的深刻体悟和观照,能够融合情致、思理于山水之中,这是诗歌史上具有独创意义的艺术成就,也是谢诗最为明清诗家称道之处。许学夷云:“汉魏诗兴寄深远,渊明诗真率自然。至于山林丘壑、烟云泉石之趣,实自灵运发之,而玄晖殆为继响。”4P110陆时雍也提出相近的说法:“千古以来,几许渴羌而渊明独领其趣。樵夫渔夫,日夕出没山水,而灵运独赏其神,终身于此而不觉是,以口不能道耳。”7P126还作了更为展开的讨论,“古来登览游眺,惟谢灵运最穷其趣。韦苏州得趣而未畅,如杜子美,非不能言,但只写得怀抱感慨,于所遇之趣无与也。”7P836通过与韦应物、杜甫的山水诗比较,指出谢诗“最穷其趣”,其对山水之“趣”集中专注的观照、精深华妙的体悟是独一无二、无人能及的。

那么,谢诗中的烟云之趣、山水之神,究竟是什么?由《古诗镜》来看,陆时雍十分赏爱谢诗深隐于山水刻画中的丰富情感与意趣,评《登石门最高顶》:“‘心契九秋干,目玩三春荑’,情物融然无间。”7P125评《登江中孤屿》:“‘孤屿媚中川’,此山水赏心语,得趣既饶,故赋景自别。”7P123指出景物的描写与情志的表达融为一体,别有情趣。评《田南树园激流植援》:“‘樵隐俱在山,由来事不同。不同非一事,养痾亦园中。中园屏气杂,清旷招远风。’得趣既深,任意披写,佳境自成。”7P124深远的事理与自然的景致紧密融合,自然生成一种佳境。

但陆时雍没有阐明谢诗深“趣”中所包含的具体事理。此后,清人沈德潜明确指出谢诗中具有“理趣”,《古诗源》总评谢灵运:

前人评康乐诗,谓东海扬帆,风日流利。此不甚允。大约经营惨淡,钩深素隐,而一归自然。山水闲适,时遇理趣,匠心独运,少规往则。建安诸公,都非所屑,况士衡以下。……刘勰《明诗篇》曰:“老庄告退,而山水方滋。”见游山水诗以康乐为最。8P196

沈德潜不同意前人仅着眼于表达形式流畅的评价,特别阐明谢灵运在独得山水理趣、探索隐晦哲理方面具有突破前人规则、工巧独特的艺术构思。并且在《古诗源》评语中针对具体的诗作有详细的阐释,评《登永嘉绿嶂山诗》:“眷西四句,言深入苍翠中,几不知旦暮,左晀右瞻,疑误日月也。然此诗过于雕镂,渐失天趣,取其用意之佳耳。”8P201又评《登江中孤屿》:“‘怀新道转迥’,谓贪寻新境,忘其道之远也。‘寻异景不延’,谓往前探奇,当前妙景,不能不少迁延也。深于寻幽者知之。十字字字耐人咀味。”8P200又说:“乱流二句,谓截流而渡,忽得孤屿。余尝游金焦,诵此二句,愈觉其妙。”8P200评《石门新营所住四面高山回溪石濑茂林修竹》:“早闻二句,总见光景之不同。感往二句,言悲感以往,而夭寿纷错,故虑有回复;妙理若来,而物我俱丧,故情无所存。”8P203一再点出谢诗山水行旅实景描写中所藏用意深曲之处,值得反复体味,提示读诗者注意。

谢灵运如何能够独赏山水之神、独领云石之趣、开山水诗创作的先河?一方面如前文所述,是其“素心”、“性灵”使然;另一方面,耽玄味道的玄理体悟也是重要诱因。推崇六朝的论家黄省曾辑录《谢灵运诗集》,自序中所谓“诗家能事,至是备矣”,“千年以来,未有其匹”13卷二十五,就是尊奉谢灵运的山水诗为五言古诗发展的顶峰、至高典范。黄氏推崇谢诗的“寓目辄书,万象罗会”13卷二十五,显然不是指反映社会现状和生活图景的丰富、全面,而是强调“穷情极态”13卷二十五,全方位、深层次地展现自然物色。黄氏认为,“肆览《庄》、《易》”13卷二十五,《庄子》、《周易》的哲学理念和思维赋予谢灵运独到的体物视角和深刻的领悟,是致其“内无乏思,外无遗物”的必要条件。王世懋则从创作方法的角度,肯定谢诗引用《易》辞、《庄》语富有独创性的价值,“谢灵运出而《易》辞、《庄》语,无所不为用矣。剪裁之妙,千古为宗,又一变也”17P774,视之为两汉以来古诗援引诗风“三变”中继曹植入史语以后的又一变。

如果说上述二家还只是将《庄》辞、《易》语看作谢灵运的哲学素养和诗歌素材,竟陵派径直以体玄悟道的方式体味谢诗。首先,对于山水诗意的体察和抒写,钟惺标持一种完全有别于儒家诗教的内涵和修养,强调体道式的感悟。钟惺为马人龙作《玄览集序》中提到两种观赏山水的方式:一是“以经生心眼处山水间”,以山水为六经,“口之、目之、足之、手之”,而“神与之远”;一是“所谓方寸湛然,玄对山水者也”18P258,因为文章出于山水,而山水出于玄。“以玄对山水”,正是来自晋人孙绰《太尉庾亮碑》中的“方寸湛然,固以玄对山水”,由虚静空明之心观照山水,进而彻幽明理,契合大道。落实到具体的语言层面,“玄之为言,不使人易知。”P258是《老子》“幽奥幻眇之言”,超越感官和理性的认知,与为名易知、明白平大的六经截然不同。钟惺又将此种参玄体道的哲学思境与文学的审美体验相联通,在《黄贞父白门集序》中说:“(黄贞父)渊通净远,世之所谓有道人也。其意思所在,常落落然山水文章之外,而其胸中一往悠然穆然、莫测其迹者,亦不离山水文章而得之。”P265表明其讲求的理想艺术境界也是体道思玄式的,超越语言、通达感官和理性都不可探寻的杳冥境域。而谢灵运的山水诗被认为是达到此种境界的,“古今真有山水之癖者,必曰谢康乐。然予尝诵其‘遭物悼迁斥’之句,则其棲寻寄托,人见以为有冲情奇趣,而其中之不可知、不可言者,故已不少矣!”P265谢诗中所谓的“冲情奇趣”,源于谢灵运对“不可知、不可言”的超越性本体的追求,由此方能通玄悟道,与自然山水相冥合,有所体认。

在《古诗归》中竟陵亦藉此种虚怀体道的思想方式品评谢灵运的山水诗。如钟惺评《登永嘉绿嶂山诗》“怀迟上幽室”云:“心清”;评《游赤石进帆海》“阴霞屡兴没”云:“非老于水上静观者不知”;评《石室山诗》“樵苏限风宵”云:“静者独步之言”。所谓“心清”、“静”,是针对创作主体心性修养提出的要求,与钟惺主张的“平气精心,虚怀独往。”P259贯通一致,由此空却所有,进入凝神观照、通玄体悟的精神状态。其着重阐发的也不是白云幽石、池塘春草的自然可爱之境,而是诗人主体心性与自然契合产生的玄妙诗境。如评《游南亭》“远峰隐半规”云:“五字工而活,幻而真”11卷十一;评《游赤石进帆海》“虚舟有超越”云:“妙在一有字,用得着实而幻”11卷十一;评《夜宿石门诗》“异音同至听”云:“一篇天籁文,五字尽之。奥而韵”11卷十一,意在指出作品中山水之境,既工巧致密、逼真写实,又意蕴深远、幻化不尽,宛如天籁之音。

由以上的讨论,我们可以见到在六朝诗歌总集与谢灵运诗集、古诗选本的评选,以及各种诗文评中,明代各诗学流派及流派内部关于谢灵运的言论如何相互回应、影响,一方面,以“古诗之法亡于谢”为焦点,通过思辨过程中的吸取与扬弃,从杨慎、黄省曾、王世贞、胡应麟、许学夷到钟惺、谭元春、陆时雍,他们在其诗体意义、古诗格调等方面逐渐达成共识;同时,又沿着不同的诗学方向加以展开,尤其对于谢灵运诗中古诗格调和山水理趣的着意开掘,极具诗学价值,谢灵运的诗史地位由此得以真正的确立。

明代古诗选本以编选、评点的方式,不仅张扬不同流派的诗学主张和观念,与诗文评、总集相互回应,而且作为学习古诗的典范,提供了具体学习谢灵运的古诗作品;作为一种有效的批评方法,又开启了清人的古诗研究,王士祯、沈德潜、方东树和陈祚明等,在明人的基础上继续以评选的方式钩深素隐,使谢灵运古诗的接受与批评在选本中获得不断的发展、完善。

注释:

①关于此方面的分析,详见叶嘉莹《从元遗山论诗绝句谈谢灵运与柳宗元的诗与人》,《中国古典诗歌评论集》,中华书局香港分局,1977年。

参考文献:

[1]李梦阳.空同集[M]//文渊阁四库全书本.上海:上海古籍出版社,1987.

[2]何景明.大复集[M]//文渊阁四库全书本.上海:上海古籍出版社,1987.

[3]严羽撰,郭绍虞校释.沧浪诗话校释[M].北京:人民文学出版社,1983.

[4]许学夷.诗源辩体[M].北京:人民文学出版社,1987.

[5]王世贞.艺苑卮言[M]//丁福保.历代诗话续编.北京:中华书局,1983.

[6]胡应麟.诗薮[M].上海:上海古籍出版社,1979.

[7]陆时雍选评,任文京,赵东岚点校.诗镜[M].保定:河北大学出版社,2010.

[8]沈德潜.古诗源[M].北京:中华书局,1963.

[9]杨慎.升庵全集[M].乾隆间重刻本.

[10]胡应麟.少室山房笔丛[M].北京:中华书局,1958.

[11]钟惺,谭元春选评[M]//诗归.明刘斅重订明刻本.

[12]白居易.白氏长庆集[M].四部丛刊本.

[13]黄省曾.晋康乐公谢灵运诗集序[M]//五岳山人集.明嘉靖刻本.

[14]王士祯选,方东树评,汪中编.方东树评古诗选[M].台北:联经出版事业公司,1975.

[15]葛晓音.论汉魏五言的“古意”[J].北京大学学报, 2009(2).

[16]陈祚明评选,李金松点校[M]//采菽堂古诗选.上海:上海古籍出版社,2008.

[17]王世懋.艺圃撷余[M]//历代诗话.北京:中华书局,1981.

[18]钟惺.隐秀轩集[M].上海:上海古籍出版社,1992.

Anthology of Ancient Poems in Ming Dynasty and Xie Ling-yun

YUE Jin

(School of Literature arts and Communication,Chang‘an University,Xi‘an Shannxi 710064,China)

Abstract:Selection and comment of Xie Lingyun‘s poems in anthology of ancient poems in Ming Dynasty responded and influenced with Xie Lingyun‘s poems and commentary of Xie Lingyun‘s poems.He Jingming held the view that ancient poetry ended in Xie Lingyun‘s poems.This view was argued by many Schools.Yang Shen,Huang Shengzeng,Li Panlong,Wang Shizhen,Hu Yinglin,Xu Xueyi,and Zhong Xing,Tan Yuanchun,Lu Shiyong,they gradually reached an agreement in the aspects of verse meaning and Gediao of Xie Lingyun‘s poems.At the same time,from their own perspective different Schools explored the verse meaning and landscape interest of Xie Lingyun‘s poems.The argument and debate secured Xie Lingyun a position in the history of poetry.

Key words:Xie Lingyun;ancient poems;anthology;ancient charm;interest;Jingling School

作者简介:岳进(1976—),女,辽宁鞍山人,博士,副教授,从事明清文学研究。

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目“明代古诗、唐诗选本与诗学论争”资助(11YJC751114);中央高校基本科研业务费专项资金资助(CHDW2012ZD 010);长安大学基础研究支持计划专项基金资助阶段性成果。

收稿日期:2015-11-28

中图分类号:I207.22

文献标识码:A

文章编号:1673-0313(2016)01-0070-07