生物炭与尿素混合施肥模式对节水灌溉水稻生长及产量的影响研究

孙爱华,华 信,叶晓思,詹焕桢,李英海,朱士江,3,4

(1.三峡大学水利与环境学院,湖北 宜昌 443000;2. 三峡大学农业水土资源可持续利用研究所,湖北 宜昌 443000;3.东北农业大学 农业部农业水资源高效利用重点实验室,哈尔滨 150030;4. 水资源安全保障湖北省协同创新中心,武汉 430072)

0 引 言

生物炭是由农林废弃物在完全或者部分缺氧条件下经高温裂解生成的一种具有含碳量高,结构稳定,孔隙率大,吸附力强等特性的有机质[1]。大量研究表明,生物炭不仅能够起到固炭减排的作用[2-4],还能够改良土壤、提高水肥利用率[5-7]。王丹丹等[8]通过小区定位试验研究发现,施加生物炭可以降低土壤容重,提高土壤田间持水量和土壤导水性能,而且得到土壤的持水性能与生物炭掺量呈正相关。高德才等[9]通过土柱淋溶试验研究发现,当炭土质量比达4%以上时,可以显著减少土壤NH+4、NO-3和总氮的淋失,减少量分别为12.50%~42.86%、3.23%~11.87%、4.62%~10.62%。

近年来,许多国内外学者研究证明施加生物炭能够促进作物的生长,提高作物的产量。勾芒芒等[10]采用室内盆栽试验定量分析法研究发现,在沙土中施加生物炭可以提高番茄产量,当每1 kg干土施加40 g生物炭时番茄增产170%。李中阳等[11]通过田间小区试验研究发现,施加生物炭显著增加了冬小麦的茎蘖数、有效穗数和产量,当生物炭施用量为40 t/hm2时对冬小麦产量和根系生长的促进作用最为显著。我国作为一个农业大国每年产出农业秸秆高达7亿t,生物炭技术的发展不仅有利于实现废弃物资源化,而且还能够改善土壤肥力、提高水肥利用率,达到农作物增产的效果。因此,本文通过盆栽试验,重点探究不同灌溉模式下,生物炭与肥料混施对水稻生长、产量以及灌溉水利用效率的影响,为生物炭技术的发展提供一些基础数据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验区位于湖北省宜昌市三峡大学水文气象站内(30°43′25″N,111°18′11″E),属亚热带季风性湿润气候,年平均气温16.9 ℃,多年平均降雨量1 215 mm,无霜期250~300 d,年平均辐射量421.5 kJ/cm2,年平均日照时数1 538~1 883 h,日照率40%。供试土壤来自三峡大学周边遗弃农田,土壤为黄棕壤,干容重为1.32 g/cm3,土壤有机质含量少,pH值6~7,饱和含水量为31.13%(质量比)。盆栽桶为PVC圆桶,桶口直径和桶底直径分别为40、30 cm,桶高45 cm,自桶底向上依次铺上2 cm厚的细沙,2 cm厚的小石子,3 cm厚的大石子和供试土壤。水稻秧苗由宜昌当地农民提供,品种为杂交稻“Y两优6号”,于2015年5月20日选择长势大致相同的秧苗移栽桶中,每桶3穴,每穴1~2株,9月10日收割,生育期113 d。

1.2 试验设计

试验为灌溉模式和氮肥管理两因素试验,主处理为3种灌溉模式,常规灌溉A和控制灌溉B、C,副处理为3种氮肥管理,常规肥(N)为对照,生物炭与尿素混施(BN)、控释肥(CN),各水肥管理详见表1。试验9个处理,每个处理重复3次,一共27个测桶。

表1 水稻生育期水肥管理指标

注: 表中带%的表示无水层,占土壤饱和含水率θs比例,水分处理:下限~上限,所测含水量为土层下0~10 cm。

常规肥为普通尿素肥,按基肥∶蘖肥∶穗肥=5∶3∶2施放,生物炭为江苏溧竹环保科技有限公司生产的秸秆生物炭,在泡田前将生物炭以20 t/hm2与基肥尿素混合后施入土壤,用小铁锹翻耕,基肥、蘖肥、穗肥的施肥比例与常规施肥模式一样,控释肥为山东金正大生态工程有限公司生产(N-P2O5-K2O 22%-8%-15%),控释肥作为基肥一次性施放。3种肥料管理模式下,水稻整个生育期施加的肥料折合纯氮220 kg/hm2,折合纯钾120 kg/hm2,折合纯磷90 kg/hm2,钾肥和磷肥均作为基肥一次性施放。

1.3 测定项目与方法

水稻生育期测定项目有土壤含水率、水层深度、灌水量、水稻茎蘖数、株高、叶面积指数(LAI)、叶绿素(SPAD)以及产量。

自秧苗移栽后每天上午9∶00和下午5∶00进行灌溉水分控制,有水层时采用水尺测量水层深度,无水层时采用便携式土壤水分速测仪测定土壤含水率,灌水采用1 L量杯,每次灌溉量记录下来,下雨后及时进行排水。水稻的生长动态从移栽后的第16 d开始观测,之后每隔8 d观测一次茎蘖数和株高,抽穗前株高为土面到最高叶尖的高度,抽穗后株高为土面至穗顶的高度。叶面积指数和叶绿素在水稻的每个生育期测量一次,叶面积指数采用长宽系数法[12]测定,每个对照组选择具有代表性的三株进行测量,叶绿素采用SPAD502型叶绿素仪测量,从返青期到乳熟期每个时期观测一次,每次每个对照组随机选取5片完全展开的叶剑,分别测量叶剑的上部、中部、下部。最后将每桶收获的稻谷分别进行装袋,烘干测定产量。

1.4 数据处理

文章采用Microsoft Excel 2007软件进行数据处理与绘图,运用SPSS 19.0软件进行数据统计分析。

2 结果与分析

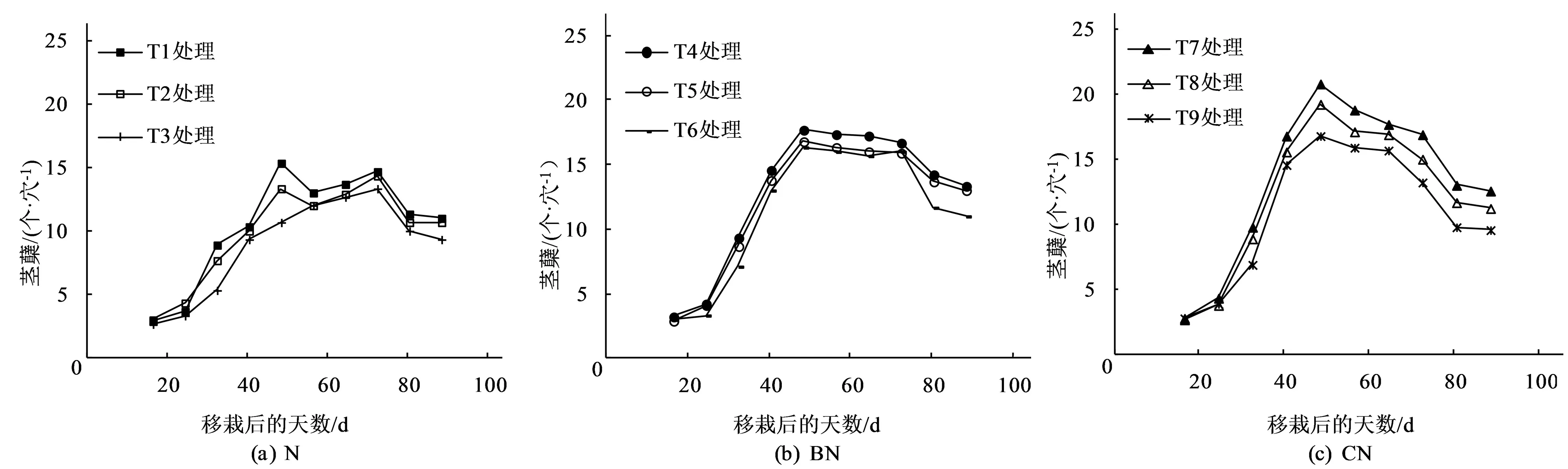

2.1 茎蘖数消长动态

从图1可以发现,各处理水稻茎蘖变化特征基本相似,都表现为随着生育期的推进,水稻的茎蘖数呈现先增长后降低的趋势。T1、T2处理在生育期的第48 d水稻茎蘖数达到峰值后,在生育期的72 d又出现一个峰值,T4、T5、T6处理和T7、T8、T9处理水稻茎蘖均呈现单峰曲线,在生育期48 d茎蘖数达到最高,这说明生物炭与常规肥料的协同作用与控释肥的功效具有一定的相似性,而在常规肥管理模式下之所以出现双峰曲线,这可能是由于穗肥的施加,作物对肥料的吸收表现一定的急剧性,进一步的促进水稻的分蘖。

从肥料管理模式下分析水稻茎蘖变化可以发现,CN管理模式下水稻在生育前期的分蘖速度大于N管理模式和BN管理模式,在生育期的第48 d三种肥料管理模式下水稻的茎蘖数达到峰值,N管理模式下水稻茎蘖数最多为每穴15.33个,BN管理模式下水稻茎蘖数最多为每穴17.67个,CN管理模式下水稻茎蘖数最多为每穴20.78个,到生育末期,水稻茎蘖变化趋于平稳,表现为:T4处理>T5处理>T7处理>T8处理>T1和T6处理>T2处理>T9处理>T3处理。从有效分蘖率上看,BN管理模式下水稻的平均有效分蘖率最高,为73.42%,N管理模式下次之,为72.07%,CN管理模式下最低,为58.60%。

从灌溉方式上看,3种施肥模式水稻茎蘖数均表现为常规灌溉A>控制灌溉B>控制灌溉C。N管理模式下,灌溉模式A水稻最高茎蘖量比灌溉模式B和灌溉模式C分别高6.98%和15%;BN管理模式下,灌溉模式A水稻最高茎蘖量比灌溉模式B和灌溉模式C分别高5.3%和8.21%;CN管理模式下,灌溉模式A水稻最高茎蘖量比灌溉模式B和灌溉模式C分别高8.12%和23.84%,从水分亏缺对水稻茎蘖量的影响程度来看,适当充足的水分管理更能促进水稻的分蘖,相比 T1、T2、T3处理间和T7、T8、T9处理间,T4、T5、T6处理间水稻茎蘖数相差最近,说明BN管理在一定程度上能够弥补水分亏缺对水稻茎蘖产生的负面影响。

2.2 株 高

株高是水稻生长的重要指标之一,水稻株高受水稻品种的遗传性、种植区日照、温度、栽培技术以及水肥调控等因素综合影响。由图2可以看出,在3种施肥管理模式下,灌溉模式A和灌溉模式B水稻株高曲线几乎重合,而灌溉模式C水稻株高则与灌溉模式A和灌溉模式B相差较远,这说明适当的水分亏缺不会影响水稻的株高,但随着水分胁迫的加剧,会对株高产生一定的影响。从相同灌溉模式不同氮肥管理上看,各处理间水稻株高的最终高度相差不明显。

2.3 叶面积指数

叶片是水稻进行光合作用制造有机物的主要场所,叶面积指数的大小反映水稻同化量,也在一定程度上决定产量的大小。分析不同水肥处理水稻LAI的变化规律可以发现(如图3),3种氮肥管理模式下,水稻LAI变化特征基本相似,都是呈现先增加后减小的趋势。BN管理模式和CN管理模式水稻LAI在拔节孕穗期达到最大,N管理模式水稻LAI在抽穗开花期达到最大,比BN和CN管理模式晚了10 d左右。BN施肥模式水稻LAI最大值为9.53,CN施肥模式水稻LAI最大值为10.02,分别比N施肥模式最大值高31%和37.45%。相比常规肥管理,生物炭与尿素混施和控释肥促进了水稻的分蘖和叶片的生长,提高了水稻叶面积指数。

图1 不同水肥处理水稻茎蘖数

图2 不同水肥处理水稻株高

图3 不同水肥处理水稻LAI

从灌溉方式上看,3种氮肥管理水平水稻LAI均呈现灌溉模式A>灌溉模式B>灌溉模式C,灌溉模式A与灌溉模式B水稻LAI相差不明显,灌溉模式A与灌溉模式C水稻LAI相差较为明显,说明适当的水分胁迫对水稻LAI影响不大,但水分胁迫的加剧,对水稻LAI影响较大。

2.4 叶绿素(SPAD)指标

叶绿素作为影响植物光合作用的重要指标之一,对作物的生长起着十分重要的作用。分析不同水肥管理模式下SPAD的变化规律可以发现,常规肥管理模式下,水稻在分蘖前期至灌浆结实期SPAD值变化较大,而在生物炭与尿素混施和控释肥这两种施肥模式下,水稻SPAD值变化规律较为相似,具体表现为水稻在分蘖前期至灌浆结实期对氮素吸收相对平稳,SPAD值波动较小,这可能是由于生物炭作为尿素的载体,对肥效的释放有一定的缓释作用,这与何绪生[13]得到的结论相吻合。从不同灌溉方式上看,常规灌溉SPAD值总体上要大于控制灌溉,而且大部分表现为随着水分胁迫的加剧SPAD值逐渐减小,这说明在水分充足的条件下更加有利于水稻的光合作用。

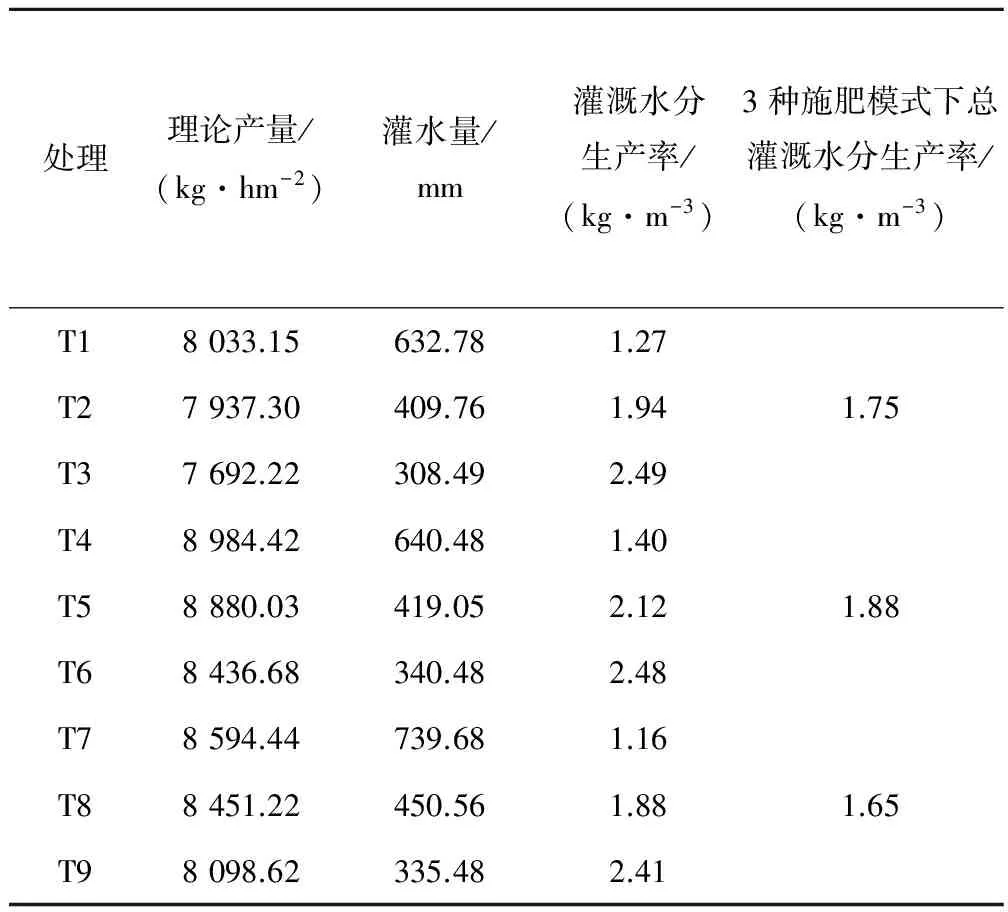

2.5 水稻的产量及灌溉水分生产率

表3为不同水肥处理水稻的产量、灌水量以及灌溉水分生产率指标。

图4 不同水肥处理水稻SPAD

从表3中可以发现,灌溉模式A水稻的产量最高,3种氮肥管理水稻产量分别为8 033.15、8 984.42、8 594.44 kg/hm2,灌溉模式B次之,灌溉模式C最低,随着水分胁迫的加剧产量降低越明显。常规肥管理模式下,灌溉模式A和B分别较灌溉模式C增产4.43%和3.19%;生物炭与尿素混施管理模式下,灌溉模式A和B分别较灌溉模式C增产6.49%和5.26%;控释肥管理模式下,灌溉模式A和B分别较灌溉模式C增产6.12%和4.35%,生物炭与尿素混施水稻产量增幅最大,可见充足的水分和生物炭与尿素混合施肥模式更加有利于水稻的增产。

从灌水量和灌溉水分生产率上看,灌溉模式A的灌水量显著大于灌溉模式B和灌溉模式C(P<0.05),在灌溉水分生产率上,3种氮肥管理模式下均表现为灌溉模式C>灌溉模式B>灌溉模式A,生物炭与尿素混合施肥模式下3种灌溉水平水稻灌溉水分生产率最高,为1.88 kg/m3,常规施肥模式次之,为1.75 kg/m3,控释肥施肥模式最低,为1.65 kg/m3。

表2 不同水肥处理水稻产量及灌溉水分生产率

3 结论与讨论

(1)生物炭与尿素混合施肥模式促进了水稻地上部分的生长,提高了水稻有效分蘖率,水稻的产量以及灌溉水分生产率分别较常规施肥模式增加11.15%和7.26%,控释肥施肥模式一定程度促进水稻地上部分的生长,提高了水稻的产量,但水稻有效分蘖率和灌溉水分生产率较常规施肥低。

(2)与灌溉模式A相比,灌溉模式B水稻的地上部分生长受到了轻微的抑制,水稻产量略有下降,但灌水量显著降低(P<0.05),水稻灌溉水分生产率得到大幅度提高,平均提高0.7 kg/m3;灌溉模式C灌水量最少,灌溉水分生产率最高,但水稻地上部分的生长明显受到抑制,水稻减产也比较明显。

(3)控释肥管理模式和生物炭与尿素混施模式水稻生育期茎蘖动态、叶面积指数、叶绿素变化规律较为相似,这可能是由于生物炭作为了肥料的载体,对氮素的释放具有缓释作用,这与控释肥的功效较为相似。

农业试验研究需要结合作物品种、肥分、气象等因素进行长期观察分析,本文研究结果是根据盆栽试验所得,可能与大田试验存在一定的差异,这也是本次试验研究的局限性,此次研究成果将为下次大田试验作技术支撑和数据对比。

□

[1] Lehmann J,Joesph S.Biochar for environmental: science and technology[M]. Earthscan Ltd,2009.

[2] 何绪生,耿增超,佘 雕,等.生物炭生产与农用的意义及国内外动态[J].农业工程学报,2011,27(2):1-6.

[3] 谢祖彬,刘 琦,许燕萍,等.生物炭研究进展及其研究方向[J].土壤,2011,43(6):857-861.

[4] 王欣欣.生物炭施用对稻田温室气体排放的影响研究[D].南京:南京农业大学,2013.

[5] 刘 园,M Jamal Khan, 靳海洋,等.秸秆生物炭对潮土作物产量和土壤性状的影响[J].土壤学报,2015,52(4):849-858.

[6] 赵 迪,黄 爽,黄介生.二种粒径生物碳对不同质地土壤水分特征曲线的影响[J].灌溉排水学报,2014,33(4/5):233-236.

[7] 盖霞普,刘宏斌,翟丽梅,等. 玉米秸秆生物炭对土壤无机氮素淋失风险的影响研究[J].农业环境科学学报,2015,34(2):310-318.

[8] 王丹丹,郑纪勇,颜永毫,等.生物炭对宁南山区土壤持水性能影响的定位研究[J].水土保持学报,2013,27(2):101-104.

[9] 高德才,张 蕾,刘 强,等. 旱地土壤施用生物炭减少土壤氮损失及提高氮素利用率[J].农业工程学报,2014,30(6):54-61.

[10] 勾芒芒,屈忠义,杨 晓,等.生物炭对沙壤土节水保肥及番茄产量的影响研究[J].农业机械学报,2014,45(1):137-142.

[11] 李中阳,齐学斌,樊向阳,等.生物炭对冬小麦产量、水分利用效率及根系形态的影响[J].农业工程学报,2015,31(12):119-124.

[12] 郁进元,何 岩,赵忠福,等.长宽法测定作物叶面积的校正系数研究[J].江苏农业科学,2007,(2):37-39.

[13] 何绪生,张树清,佘 雕,等.生物炭对土壤肥料的作用及未来研究[J].中国农学通报,2011,27(15):16-25.