函数概念教学的哲学思考

【摘 要】 函数概念是哲学上发生真理性认识的一个现实的实例,它的教学设计的一种有效程序可以刻画为:首先,通过“教材分析”离析出知识所内含的“核心思想”;其次,选择相关材料启发学生再次萌生“核心思想”进而形成“规范性表达”;再次,从发生数学概念认识的上述两个环节中获得“启发性成分”;如此,最大限度地发挥数学知识的教育价值.其中,离析“核心思想”需要教师的整体精神活力的支持,是教师的综合素养的集中体现.

【关键词】 高中函数概念;核心思想;规范性表达;启发性成分

数学教学所要传授的知识相对固定(其最低限度已经清楚地写入课程标准).但是,通过何种方式来传授这种已经设定了的知识,却随着教师的教学设计的取向不同,预设的教学目标不同,持有的教学观念不同,获得的教学经验不同,理解特定数学知识性质不同,揣摩发生特定知识的学生认知方式不同,估计发生知识时学生现场心理活动意向不同,存在多种选择余地.不同的教学设计对发挥数学知识的教育价值,促进学生素质发展的结果大相径庭、迥然有别.本文所讨论的主要是笔者从自己的教学实践中总结的一种可操作数学概念教学设计的程序,及其对这一程序举例加以说明.

1 函数概念教学设计的一种可操作的程序

数学教学设计是一项结构系统性的整体工程,合理的数学教学设计的源头(或立足之基)集中地体现于互相关联的三个侧面:理解要传授的具体数学知识所呈现的环节及其联结中介的组成序列(简称“教材分析”);把握学生发生数学认识(针对“教材分析”获得的知识环节及其联接中介)的心理活动环节及其过渡性中介的组成序列(简称“学情分析”);通过创造性工作找到贯通这两方面环节序列之间的切合点(可以沟通的元素)、实现两者之间的关联(简称“关联分析”).如框架图1所示[1].

笔者在这个基础又发现了发挥数学(概念)知识教育价值的一种可操作的程序,那就是,首先,从“教材分析”中离析出数学(概念)知识的“核心思想”,在教学中,不是将它直接地“奉献”给学生,而是想方设法地启发学生从自己的数学现实中独立地萌生这一“核心思想”;其次,找到承载这一核心思想的材料,设置情境,鼓励学生将这一核心思想转化为“规范性表达”,从个性化角度来说,再次生成全新的数学知识(作为社会化的角度而言,它已经是陈旧的知识了);再次,通过教师的启导,学生从萌生“核心思想”到“规范性表达”的这一整套过程中获得运用知识的“启发性成分”.

在这个程序的三个环节中,最为基础与关键的是从所要的传授的知识,通过“教材分析”离析“核心思想”的这一环节.因为,有了“核心思想”,加之以教师选择合适的教学材料,经由情景设计,循循诱导、步步启发地引导学生,他们就一定会或早或迟总可以形成“规范性表达”的,但是,就教学设计来说,从“核心思想”到“规范性表达”是需要教师特别注意的,那就是要经由这一过程应该将其中所隐含的“启发性成分”发挥得淋漓尽致.为此,我们以高中函数概念教学设计为例加以说明.

2 基于此程序的函数概念教学设计

教科书上提供的函数概念的表述:设A、B是非空的数集,如果按照某种确定的对应关系f,使对于集合A中的任意一个数x,在集合B中都有唯一确定的数f(x)和它对应,那么就称f∶A→B为从集合A到集合B的一个函数(function),记作

y=f(x),x∈A.

其中,x叫做自变量,x的取值范围A叫做函数的定义域(domain);与x值相对应的y值叫做函数值,函数值的集合{f(x)|x∈A}叫函数的值域(range)[2].我们就此概念研究教学设计的程序.

(一)哲学思考:离析核心思想

从教科书上所提供的字斟句酌的函数概念定义表述中,我们发现这个定义的组成元素为两个集合A与B,其中集合A中的元素是函数的“定义域”,但是,一般情况下,集合B中的所有元素并非是其“值域”,值域可能只是集合B中元素的一部分(特殊情况下,也可能是其全部),它的最为核心的元素就是“对应”.“对应”是“纲”,集合A与集合B及其生成的“定义域”与“值域”是“目”.那么,关于函数定义的教学设计我们应该紧紧抓住“对应”这个元素,处理好了它,就可以纲举目张,达到启发学生彻底地理解它的目的.

这个定义的字斟句酌的“规范性表达”,给刚刚进入高中的学生的学习造成了很大困难,因此,我们在分析这个概念结构时,必须要理出一种秩序,在这种“规范性表达”中,何谓它的“核心思想”?通过这个“核心思想”如何将这些材料织就成这种严密的数学结构——“规范性表达”?进而从函数概念的“核心思想”到“规范性表达”的现实实践过程而产生的“启发性成分”?这是“教材分析”与“学情分析”首先要解决的问题,并以此为基础,教师通过悉心考虑,找到教学设计的可执行的现实途径.

建立两个领域相关元素“对应”关系方式的工作原理是,把两个领域的相关元素通过建立“对应”关联起来,对于研究它的人来说,它们当中的一个领域中的元素形成的知识(关系与结构)是比较地清楚明白的,而到目前为止,另一个领域中的元素的关系与结构我们知之甚少,或一无所知,通过两者建立成的“对应”,就可以将未知领域中的元素的关系与结构,凭借已经获得的已知领域中元素的关系与结构(知识)加以衡量、估计与推测.如此,利用“对应”的手段建立一种可靠的体系发生真理性认识的方法[3].这正是高中阶段利用函数的抽象性的教学资源,尽可能地形成学生的深层次的体验,在高中数学教学伊始,教师对此必须深入思考与皆尽可能地进行教学研究的问题.

通过如此分析,我们可以看到,函数概念的“对应”的思想,具有哲学上的发生真理性认识的认识论意蕴, 是哲学上发生真理性认识的一个现实的实例,体现了使用数学的方法探究、发现真理性认识的精神.它构成了函数概念的“核心思想”,教学设计的过程就是设法将这种“对应”的“核心思想”,透过选择材料与基于材料进行问题情境的设置,通过建构的活动过程,启发学生从现实的学习过程中体验如此思想.

(二)教学设计:启发建构“核心思想”形成“规范性表达”获得“启发性成分”

笔者必须要花费点笔墨来叙述自己关于函数概念教学设计的真实经历:笔者从函数概念的定义中离析出了它的“核心思想”——发生真理性认识的一种方法,如果我们只是泛泛地用语言形式向学生解释使学生理解这种思想,也是一种教学途径,那更多地是哲学课的讲授教学形式所采纳的.数学知识及其运用是这种思想的具体体现,应该让学生现实地体验它,最好的方式就是创设问题情境,使学生从具体的问题情境中构建出函数定义中的关键要素“对应”的“核心思想”.

笔者在这种观念的指导下,经过很长时间思考,这一观念似乎在笔者的大脑中设置成了一个强烈的磁场,任何与如此问题相关的可能有价值材料的铁屑飞过,都难以逃脱它的捕获.最先想到的是钓鱼的原理:有钓鱼经验的人都知道,钓鱼主要是推测与判断鱼咬钩,但是,鱼是否咬钩在水下,我们不能直接地看到,那么,如何做出推测呢?这就需要将本来看不见的鱼咬钩的动作转化为可以观察到的标识物,就是通过浮在水面上可以看得见的浮标的运动来推测水下鱼咬钩的动作.这两者的建立的关联(或“对应”)是运用已知的结论去估计未知的结果发生的可能性,这就需要建立一种“对应”来达到目的.

但是,笔者以为,如果就运用这种现象性的材料作为提示学生理解函数的“核心思想”的话,那也就意味着是将这种“对应”要素产生过程直接交给了学生,这与直接地向学生解释说明其实没有多大区别.因为,一方面,在这样的情况下,学生并不是利用自己的整体精神活力建构了这一“核心思想”,而只是通过生活现象的启发,直接地接受了这种“核心思想”;另一方面,没有启发学生体验数学学科的价值.因此,如此设计的效果也不会太理想,它依然是一种解释性而不是鼓励学生萌生知识“核心思想”的手段促进学生发生数学认识的.

如此,它构成了一个鲜活的问题,笔者等待着触发灵感解决它的机会.果然,有一次,坐在大巴车上,车进加油站加油,当我看到油罐桶卧在那里的时候,笔者突然想到了解决这一问题的教学设计的现实材料了,回家后,立即作了这样的设计:

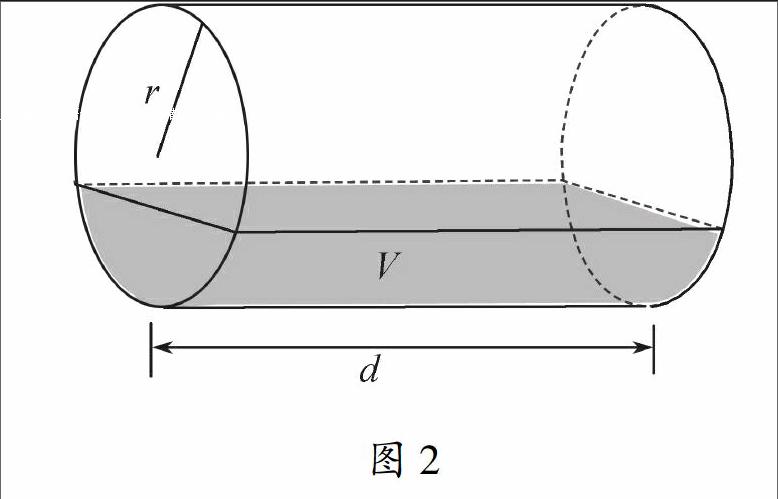

师:新北区(常州国际学校坐落在这个区)的“月星”加油站需要知道油罐桶中的存油量(就是图2中的阴影部分的体积V),如果经理请你给他一种比较精确的答案,你打算通过怎样的手段来获得这一数据?

师:经理会不会让工人将油罐桶里的油料倒下来,然后再运用标准容器来一次又一次地测量从而获得它的体积呢?

生1:肯定不会这样做.

师:老师也是如此想的,这样做就极大地增加了成本,几个工人可能一天也不能完成这件事.那怎么办?

生2:我想通过数学计算来避免具有许多工作量的事务性的测量活动.

师:一个很好的想法!那么,要进行计算就需要获得一些数据,我们可以假定这个油罐桶是一个柱体,它的竖截面是一个圆,这个圆的半径为r,柱体的长为d.还需要那种数据才会有利于求出阴影部分的体积?

生3:我们只要知道竖截面的那个阴影弓形的面积就行了,而要知道阴影弓形的面积,我们只要知道这个弓形的高就行了,这个弓形的高是比较好测量的.

师:生3同学的意思是,我们只要测量出竖截面的阴影弓形的高h,就可以得到这个油罐桶中的油量体积V了.

师:生3的想法是一种非常好的想法.就是将不容易测量而得到的油料体积V转化为非常易于测量的弓形高h(如图3),从而,利用弓形高来推知储油罐里的油料的体积V.事实上,就是建立了一种“对应”关系:有一个弓形高h就会产生一个油料的体积V.

师:这种分析中其实隐含了一种一般性的解决问题的思想,其骨架是,在数学中,当我们面临一个难于测量得到结果的问题(本例中的体积V),常常将其转化为一个易于测量得到结果的问题(本例中的弓形高的线段长度h),它的条件是,这两个量之间具有一种换算的关系(特别指出的是,这里对于每一个确定的长度h都可以确定唯一的体积V,这就是为什么选择油罐桶置于其上的平面为测量弓形高的起点,而不是水平的中轴面为测量起点).

师:我们将这种思想一般化,就是在两个数集中,一个数集(一般是实数集,我们对它的相关性质已经透彻理解了)中的元素形成的关系与性质我们非常容易地取得,而另一个数集中的元素的关系与性质我们难以取得,如果将这两个数集之间形成一种“对应”关系,那么,我们就可以用容易取得数集中元素的关系性质去推测与估计不容易取得数集中元素的关系性质.这就是我们今天所要研究的函数概念的核心思想的要旨所在(余下,通过这种设计,引导学生将其“核心思想”转化为函数定义的“规范性表达”,这里略而不记了.下面的设问,是检验学生获得了的“启发性成分”的情况).

师:现在,你对在初中已经的学习过了的反比例函数y=kx(k≠0)有什么新的认识?

生4:根据我对刚才所定义的函数概念的理解,这里就是运用已知的函数y=x,即实数自身来推测y=kx(k≠0)的相关性质,如定义域、值域及其相关图像所产生的性质等.

师:是的,就是这样的.后面还要学习函数的许多其他性质,也基本上都是去利用函数y=x来加以推测的,我们到时候再加以学习.

如此教学设计,突出了启发学生萌生函数概念所内含的“核心思想”,通过问题情境的创设,鼓励学生自己建构出了函数概念中的“对应”的要素,藉此,促使学生体会到函数概念具有哲学认识论中的方法论意义,体验开拓方法、发现客观规律时,主体精神活力的能动性作用.这种突出萌生“数学思想”的教学设计是偏于知识,或突出能力的教学设计意旨所无可比拟的.

3 结语

由此我们看到,在教学设计时,教师“教材分析”这一环节重要性,王策三先生说,“知识好比一个百宝箱,里面藏了大量的珍宝;不仅内含有关于客观事物的特性与规律,而且内含有人类主观能力、思想、情感、价值观等精神力量、品质与态度.因为知识是人类历史实践、认识活动的结果凝结在里面的,因而知识更内含有知识原始获得的实践认识活动方式和过程”[4].王先生接着说明,要将知识中的这些育人价值挖掘出来,就要将知识打开,即把知识原创者的实践认识活动方式和过程,加以还原、展开、重演、再现,使学生与人类总体“相遇”;然后,依据“学情分析”的结果(其实是揣摩学生发生知识认识时的心理环节及其过渡性中介的建构),将获得的这一过程进行改造、专门设计、简化、典型化,如缩短过程、平易难度、精简多余等.如此,以保证学生可以比较顺利地再创造出前人已经发现的知识,并且从中获得最大的教益.

本文所论述的数学教学设计的“三项分析”是王先生这一论述的突出体现,其中,通过“教材分析”,离析出其中内含的“核心思想”对经由教学设计发挥知识的教育价值具有举足轻重的作用.其实,如此进行教学设计的环节也是非常简单的,就是“离析‘核心思想”;到“选择相关材料启发学生再次萌生‘核心思想进而形成‘规范性表达;再到“从这发生认识过程中获得‘启发性成分”.从笔者自己设计这一教学活动过程中,离析“核心思想”需要教师的整体精神活力的支持,这对数学教师提出了很高的要求,是教师的综合教学素养的集中体现.

关于数学教学设计理念更深的理解,我们可以首先引用威廉·卡尔文的建议,“智力就是你不知怎么办时动用的东西.但是,富有智慧则有更多的涵义,这是一种创造性能力,凭借这种能力你会瞬即想出新主意,各种答案在你的大脑中接踵而至,一些比另一些更好”[5].因此,通过知识的教学发展学生的智力,进而增加学生的智慧,最好的方式是教师需要设计出一种学生“不知道怎么办”的问题场景,使学生直面问题所在,从而迫使他们动用自己的智力,从中萌生新思想,想出新办法,生成新观念.而不是把解决具体问题的方法呈现给学生,甚至也不能提示学生解决问题的具体方法,必须迫使学生针对具体问题萌生思想,再从这种思想中生成驾驭具体问题的数学方法.

我们知道,数学知识最终是数学思想的物化形式,但是,在将其转化为育人的资源时,它们是不能如同物质性的材料一样地互相传递的.数学知识的学习过程,绝不是如同使用微机‘下载文件的方式进行的,不能直接将他人已经形成的知识吸收进入学习者的智囊.数学知识是一种承载思想的载体,是人与人数学思想交流的一种中介物.于是,数学知识作为教育资源时,必须要将隐藏在数学知识中的数学思想重新发掘出来,在数学知识所设定的场域中,学习者与前人(他人)进行思想交流,在前人(他人)思想的启示中,受教育者重新萌生出数学思想、并再造出数学方法,从而再一次形成具体的数学知识[6].

这就是说,数学教学设计的合适途径应该是,利用数学知识的载体,直面学生发生数学知识的心理环节,在学生已经习得的知识与经验中,找到奠基发生新知识所缺乏的数学思想,设法帮助学生从这种思想中产生出数学方法.这就需要学生面临真正的问题,也就是体现威廉·卡尔文所强调的“不知怎么办”的关节点,它正是教师利用数学知识促进学生萌生数学思想的至关重要的环节.学生发生了数学思想之后,就会迫使他们在验证自己的思想的过程中产生新方法,形成(对学生而言的)新知识,从而扩展智力,增加智慧,形成数学能力.由此可知,萌生数学思想的教学设计才是数学教学的最高境界.

参考文献

[1] 张昆,曹一鸣.完善数学教师教学行为的实现途径[J].数学教育学报,2015,24(1):34.

[2] 刘绍学主编.高中数学课本·必修①[M].北京:人民教育出版社,2007:16.

[3] [英]卡尔·波普尔.客观知识——一个进化论的研究[M].上海:上海译文出版社,1987:35.

[4] 王策三.认真对待“轻视知识”的教育思潮——再评由“应试教育”想素质教育转轨提法的讨论[J].北京大学教育评论,2004(7);2(3):16.

[5] [美]威廉·卡尔文.大脑如何思维:智力演化的今昔[M].杨雄里,梁培基译,上海,上海科学技术出版社,1996∶1.

[6] 张昆.数学解题教学设计的创新实践研究——基于“美学”的视点[J]. 数学教育学报,2015,24(5):43.