台湾研究生教育结构的演变及其特征分析

王靖

台湾研究生教育结构的演变及其特征分析

王靖

摘要:分析了20世纪50年代以来台湾地区研究生教育在结构方面逐渐形成的特点与发展趋势:层次结构重心整体上移,本研比大幅缩小,硕博比先降后升;院校结构偏向应用型,技职院校逐渐成为新的研究生教育增长点;学科专业结构日益完整,科技类专业在其中占据明显优势;培养形式结构不再单一,非全日制研究生比重趋于稳定等。

关键词:台湾;研究生教育;结构;特征

一、研究设计

1.观测指标

台湾高等教育体系具体包括一般高等教育体系、高等职业技术教育体系、高等师范教育体系、远程教育体系以及军警教育体系。研究生教育主要在一般、技职、师范体系中进行,这些体系中的大学或学院都设有研究所,由研究所开办硕士班和博士班来培养研究生。因而,研究生教育在台湾也称“研究所教育”[2]。

本文对台湾研究生教育规模与结构的分析,选取的主要观测指标包括学校数、研究所数、在校研究生数。学校主要指开展研究生教育的公、私立大学和独立学院;研究所是指附设在这些学校中培养研究生的专门机构;在校研究生具体指硕、博士在校研究生。选取这些指标,一是基于数据上的可获得性与历史延续性;二是基于在描述台湾研究生教育的发展规模时,在校生数能够更加全面、客观地反映一个国家(或地区)高等教育在某一时间点的状况[3]。当然,在行文过程中,由于论证学科专业演变之需,本文也引用或列举了研究生的毕业生数,其原因在于毕业生数能够反映学生最终修习的学科专业类别。

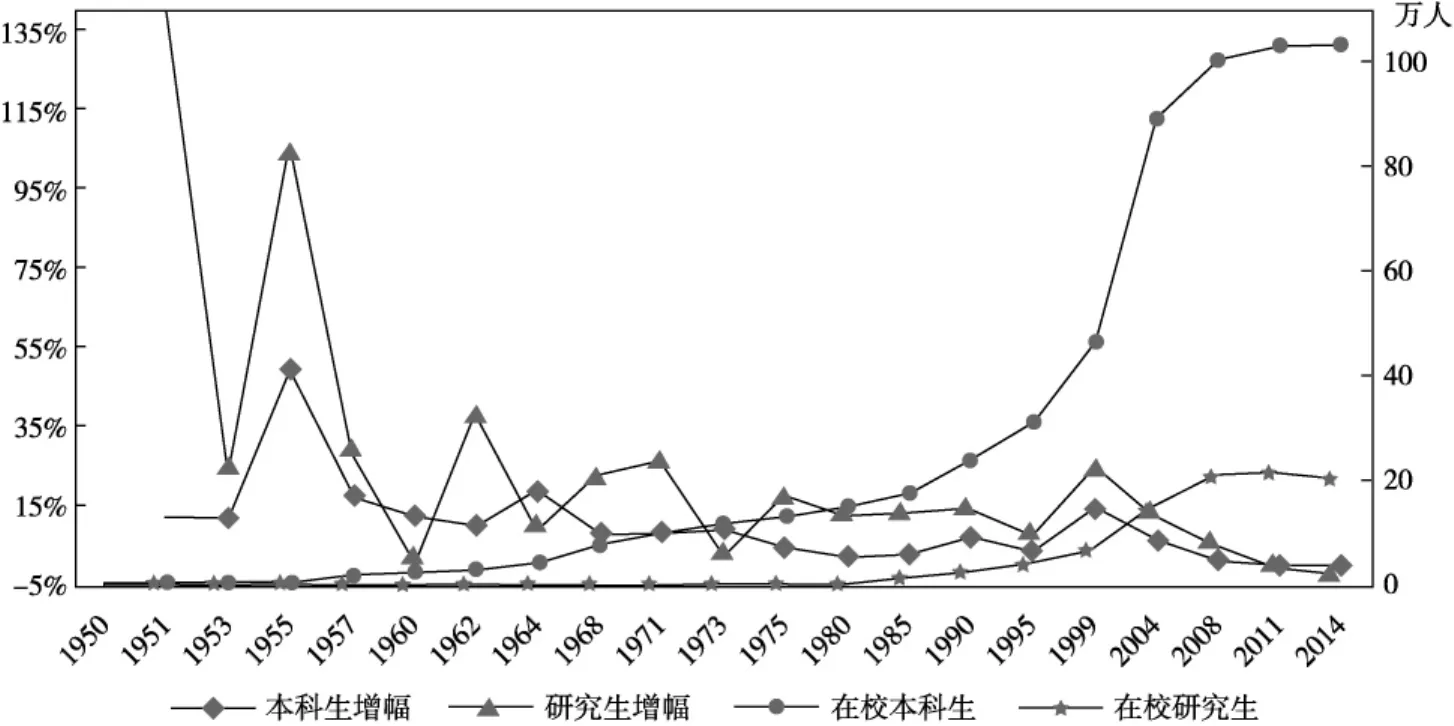

图1 台湾在校本科生、研究生规模及其增幅(1950~2014年)注:根据台湾“教育部”统计处《历年主要统计表之各级学校(39-103学年度)》的数据绘制而得。

2.数据来源本文的指标数据主要选自台湾“教育部”统计处官网公开发布的统计数据,具体包括历年主要统计表、重要教育统计资讯、学科标准分类资料档以及线上电子书柜。数据时间为1950~2014年。另外,本文也引用了其他学者的研究或统计资料以进一步充实研究。

3.分析框架

本文选择20世纪50年代中期、20世纪70年代中期、20世纪末3个时期作为节点,将台湾研究生教育的发展历程分为4个阶段,具体分析每个阶段的研究生教育规模与结构,然后分析总结其特点与发展趋势。之所以选择这3个时期作为节点,其理由在于:1945年台湾光复后,百废待兴。经过十年休整,经济开始起飞,研究生教育才正式进入发展阶段;在1976年与1999年,台湾高等教育分别实现了两次历史性跨越,即1976年高等教育由精英教育阶段向大众化阶段发展(高等教育毛入学率达到15.4%),1999年高等教育进入普及化阶段(高等教育毛入学率为50.5%)[4]。另外,从增长速度上看(图1),20世纪50年代中期以前,台湾研究生教育处于初创阶段,增幅曲线波动非常大;20世纪50年代中期以来,研究生教育进入平稳发展时期,增幅曲线波动较平缓;50年代中期至20世纪末,研究生增幅曲线一直位于本科生增幅曲线之上,发展速度非常快;进入21世纪,研究生增幅曲线呈明显下降趋势。以下本文分4个阶段对台湾研究生教育结构展开分析。

二、台湾研究生教育结构的演进

1.研究生教育的初创阶段(20世纪40年代末至20世纪50年代中期)

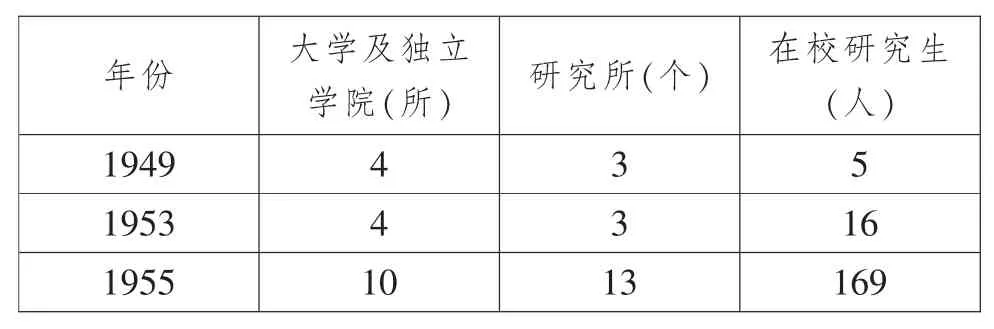

台湾早期的研究生教育可追溯到日本占领时期。1919年,督府医学专门学校设立的研究科,属于研究生层次的教育,这可谓是台湾研究生教育的雏形。1935年,台北帝国大学下设大学院研究高深学术技艺,标志着台湾研究生教育的萌芽[5]。日据时期,由于台湾研究生教育主要是为日本人的子弟和培养殖民统治高级专门研究人才服务,台湾人接受研究生教育不仅人数少,而且在专业选择上受到限制,故与后来的台湾研究生教育没有多少关系[6]。1945年台湾光复后,研究生教育停办。直到1949年,台湾大学设立3个研究所,招收5名硕士生,才正式开启了台湾研究生教育的本土化体制(表1)。此次招生虽然人数很少,却是台湾光复后的第一批研究生,具有开创意义。但由于当时社会政治经济状况缺乏发展高层次教育的条件,研究生教育发展极为缓慢。1953年,台湾仍只有3个研究所,16名研究生。1954年,随着大学教育的发展,台湾的研究生教育有了初步扩充。1955年,台湾的大学增至10所,研究所增至13个,在校研究生增至169人,但在层次上仅局限于硕士研究生教育。

表1 1949~1955年台湾研究生教育发展概况

2.研究生教育的扩张阶段(20世纪50年代中期至20世纪70年代中期)

台湾光复后,经过十年休整,经济开始起飞,经济的快速发展促进了研究生教育的大发展。在经济投入上,台湾实行教育先行的战略方针,教育投资的增长率持续高于国民经济的增长率。1962~1973年,台湾地区国民生产总值的年均增长率为15.6%,公共教育经费的年均增长率为18.3%[7]。在教育法规上,台湾于1972年和1974年先后修订出台了《大学法》与《大学规程》,为研究所教育提供了办学指南[8]。如此一来,从20世纪50年代中期到20世纪70年代中期,台湾研究生教育进入扩张阶段。

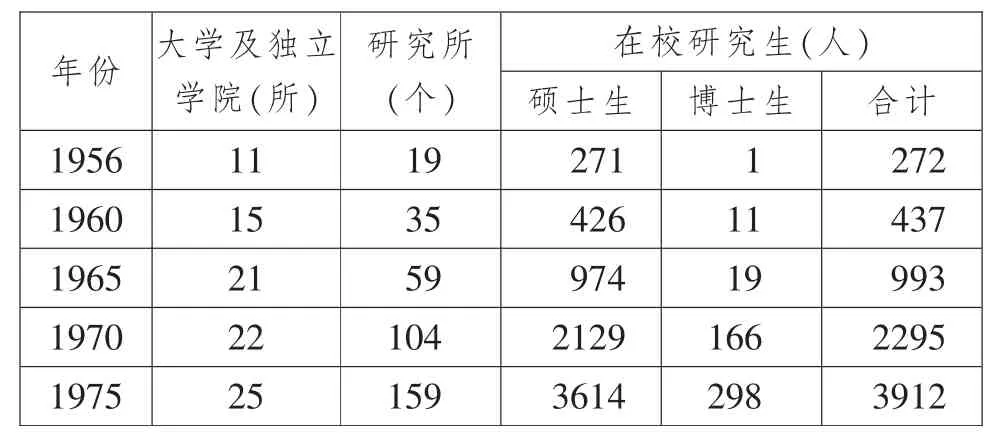

(1)研究生教育规模扩大。表2显示,1965~1975年,台湾的大学由11所增至25所,增长了1.3倍;研究所由19个增至159个,增长了7.4倍;在校研究生由272人增至3912人,增长了13.4倍。

(2)博士研究生教育出现。1956年,台湾政治大学政治研究所成立了第一个博士班,开创了台湾博士研究生教育之先河。随后,台湾大学、台湾师范大学、台湾清华大学、台湾交通大学、台湾成功大学、台湾辅仁大学、台湾文化学院等大学的部分研究所,在1960年前后相继设立了博士班。1960年,台湾教育主管部门颁布了《博士学位评定会组织条例》和《博士学位考试审查及评定细则》,这两个法规既促进了博士生教育的规范发展,也推动了博士生教育的数量增长[9]。由表2可知,1956年,在校博士生实现了从无到有的突破;1960~1975年,在校博士生由11人增至298人,增长了26.1倍,年均增幅为26.9%。同一时期,在校硕士生由426人增至3614人,增长了7.5倍,年均增幅为15.7%。

(3)人文社科专业占主导地位。20世纪50年代以来,为发展高层次教育,台湾各大学研究所纷纷应时而生,所办的多为人文社会科学专业。如台湾政治大学所办的公民教育、行政、外交、新闻方面的研究所,台湾师范大学所办的教育、国文、英语方面的研究所。1969年,台湾大学的88个研究所中,人文社会科学类占43.2%,自然与工程科学类占25.0%,其余为医药、农业、艺术等专业研究所。1960~1974年间,台湾共授予博士学位88人,其中文学、法学博士67人,占76.1%,理、工、农、医21人,占23.9%[9]。这一时期研究生教育在专业结构上偏重人文社科,一方面是因为当时台湾整个高等教育的专业设置以人文社科专业为主,另一方面则是因为人文社科专业对实验设备的需求较少,比其他专业容易开办。这种专业格局在一定程度上有失偏颇,未能及时满足台湾经济发展变化的需要。

表2 1956~1975年台湾研究生教育发展概况

3.研究生教育的繁荣发展阶段(20世纪70年代中期至20世纪末)

从20世纪70年代中期开始,台湾研究生教育进入繁荣发展时期。这一时期,由于台湾经济发展战略和高等教育发展政策的调整,研究生教育成为高等教育发展的重点。这一“重点发展”的政策,很快成为台湾研究生教育发展的“加速器”,使得台湾研究生教育进入一个新的发展时期。

(1)研究生教育规模进一步扩大。1975~1999年,台湾的大学由25所增至105所,增长了3.2倍;研究所由159个增至1136个,增长了6.1倍;在校研究生由3912人增至67233人,增长了16.2倍。其中,在校博士生由298人增至12253人,增长了40.1倍,年均增幅为16.9%;在校硕士生由3614人增至54980人,增长了14.2倍,年均增幅为12.1%。不难发现,与上一阶段相比,这一时期的研究生教育发展速度更快,尤其是在校博士生,其增长速度是在校硕士生的2.8倍。这一发展速度差异反映在研究生教育的内部层次结构上,则是在校硕士生与在校博士生之比逐渐缩小。1975年,硕博比为12∶1;到1999年,二者之比降至4∶1。

(2)研究生教育规模增长速度持续大于本科生教育规模增长速度。1975~1999年,台湾本科生由135297人增至470030人,增长了2.47倍,年均增幅为5.4%;研究生由3912人增至67233人,增长了16.2倍,年均增幅12.7%。台湾研究生教育规模增长速度明显大于本科生教育规模增长速度。表3显示,1975~2000年,台湾研究生教育规模的5年增长率持续大于本科教育规模的5年增长率。可见,在这一阶段,台湾研究生的增长速度持续大于本科生的增长速度。这一发展速度差异反映在研究生教育的外部层次结构上,表现为在校本科生与在校研究生之比逐渐缩小。1975年,本研比为35∶1;到2000年,二者之比降至7∶1。

(3)学科专业偏向技术应用型。1975年,台湾当局对高等院校的专业布局进行了调整,要求大学及研究所今后应着重培养高素质科技人才,奠定发展科技的坚实基础。此后,大学专业招生,新设院校与系所,都开始偏重工程技术、自然科学、工商管理等专业,文史法政等专业的学生逐渐减少。70年代中期以后,研究生教育的学科也逐渐拓展,资讯、工程、建筑、商业、管理等学科发展尤其迅速。从博士毕业生的专业分布来看,1977~1985年,工程类从6.7%上升到36.2%,自然科学类从6.7%上升到12.3%,商业与管理类从1.3%上升到7.4%,人文社科类从44.4%降至16.6%[10]。1991~1999年,台湾毕业研究生的专业分布进一步发生变化,工程类从37.2%上升到41.6%,商业与管理类从9.8%上升到11.8%,自然科学类从12.0%降至6.8%,人文类从6.2%降至4.5%。以上数据显示,工程类、商业及管理类等偏向技术应用型专业的优势得到进一步提升。

4.研究生教育的减速整顿阶段(21世纪以来)

21世纪以来,台湾经济形势是“冷多热少”。除2004年、2010年的经济形势较好,其余年份多是“外热内冷”、“外温内冷”,甚至是“内外皆冷”、“内外均寒”①据“人民网”、“中国网”、“华夏经纬网”依次查询整理而得。。经济的不景气,使得台湾高等教育在多年扩张过程中出现的教育质量滑坡、教育经费短缺、就业市场供需失调等问题日益凸显,尤其在世界金融危机爆发后,这些问题变得更加严重[11]。在高校毕业生失业率急速攀升、高校生源压力不断加大、高等教育经费投入日益减少、高校内外部经营与管理受到挑战的形势下,台湾研究生教育被迫进入减速整顿阶段。

表3 1975~2000年台湾在校本科生与研究生数量的增长情况

(1)研究生教育的发展速度逐渐下降并出现负增长。2000~2014年,台湾的大学从127所增至145所,仅增长了0.1倍;研究所从1410个增至3417个,仅增长了1.4倍;在校研究生从83861人增至203517人,仅增长了1.4倍。其中,在校博士生由13822人增至30549人,仅增长了1.2倍,年均增幅为6.1%;在校硕士生由70039人增至172968人,仅增长了1.5倍,年度增幅为7.0%。与上一时期相比,这一时期台湾研究生教育的发展速度明显放缓。由表4进一步可知,进入21世纪,台湾研究生教育的增长速度逐年下降。2011年以来,在校研究生的绝对数量逐年下降,年增长率持续出现负增长。

(2)博士生在研究生中的比重降低。台湾在校博士生占在校研究生的比重在1993年达到峰值21.5%,随后逐步下降,2014年调整为15.0%。博士学位授予数量占硕、博士学位授予数量的比例在1997年达到峰值8.3%,2010年调整为6.0%,下降了2.3个百分点[12]。可见,台湾博士研究生在研究生中所占的比重呈先升后降的发展趋势。2014年,台湾有29个博士班注册率为零,高校博士生招生面临困境,其中不乏台湾顶尖大学。台湾教育主管部门负责人吴思华表示,博士生培养已出现供需失衡问题,培养的博士太多,但社会需求没那么多,“流浪博士”的状况令人堪忧。当局预计,在10年内,顶尖大学、典范科技大学的博士班将减招37%[13]。可以预见,台湾博士生在研究生中所占比重将进一步下降。

表4 1999~2014年台湾在校研究生数量增长情况

三、台湾研究生教育结构发展的特征

1.层次结构重心整体上移,本研比大幅缩小,硕博比先降后升

20世纪上半期,台湾研究生教育处于初创阶段,在层次上仅有硕士研究生教育。1965~1975年,随着经济的起飞,台湾研究生教育进入扩张阶段,博士层次的研究生教育在这一时期也积极开展起来了。20世纪80年代,台湾社会经济逐渐由劳动密集型向资本、技术密集型转变,对高层次人才的旺盛需求也随之出现并不断增长。至此,台湾研究生教育逐渐向高层次化发展,即研究生教育逐步从仅有硕士层次向硕士、博士兼具的层次结构发展。

在台湾研究生教育向高层次化发展的同时,其内外层次结构也发生了变化。在研究生教育的外部层次结构上,本研比呈现大幅缩小的趋势。在研究生教育的内部层次结构上,硕博比呈先降后升的趋势。有研究指出,随着研究生补偿性增长目标的逐步实现,台湾研究生教育扩展重心已向硕士层次转移,呈现与研究生教育发达国家逐步一致的趋势[12]。

2.院校结构偏向应用型,技职院校逐渐成为新的研究生教育增长点

在经济社会变迁与产业结构调整的背景下,台湾对高级应用型人才的需求不断增多,一贯重视实务的台湾技职院校开始设立研究所,培养应用型研究生,发展研究生层次的技职教育。1979年,台湾技术学院(现台湾科技大学)率先设立研究所培养研究生,标志着台湾技职教育上升到研究生教育层次。1986年,技职校院又开始设置博士班。不同于一般大学的研究生教育,技职院校的研究生教育是以研究应用科学、发展实用技术、培育产业发展所需的实务设计与研发等高级应用型人才为宗旨,其课程与研究以产业发展为导向,更加强调实务能力、产学结合、社会适应性[14]。可以说,技职院校开展研究生教育适应了产业结构调整和职业岗位变迁对技术人员素质提升而引发的教育需求。

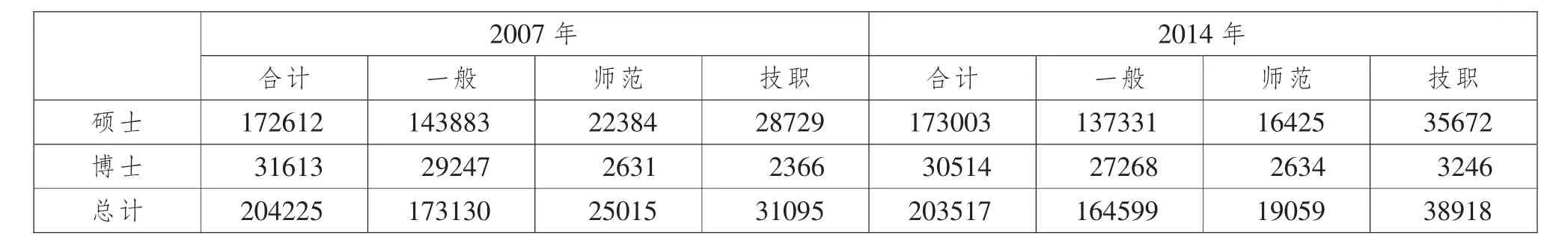

表5 2007年、2014年台湾一般、师范、技职高校在校研究生规模单位:人

表5是2007年、2014年台湾一般高校、师范高校与技职高校的在校研究生规模。数据显示,从2007年到2014年,博士在校生规模在一般高校降低了6.8%,在师范高校仅增长了0.1%,在技职院校增长了37.2%;硕士在校生规模在一般高校降低了4.6%,在师范高校降低了26.6%,在技职校院增长了24.2%。从各类高校的在校研究生所占比重来看,一般高校由2007年84.8%下降到2014年的80.9%,下降了3.9个百分点;师范高校由12.2%下降到2014年的9.4%,下降了2.8个百分点;技职校院由2007年15.2%增长到2014年的19.1%,增长了3.9个百分点。

3.学科专业结构日益完整,科技类专业在其中占据明显优势

1949年,台湾只有3个研究所,其中2个是农学研究所,1个是文科研究所。在1956~1975年的扩张阶段,台湾新建了不少研究所,虽然多为人文社科类,但在自然、工程、医药、护理、农业、海事、艺术、法律、教育等各个学科领域均开展了研究生教育。20世纪70年代中期以来,研究所以人文社科类为主的格局逐渐改变,偏重于工程技术、自然科学、工商管理类的研究所不断兴起。其中,增长最快的是工程类。当时,台湾的制造业尤其是轻工业制造、电机与电子制造等行业迅速崛起并一度发展成为当时的主导产业,这促进了台湾工程研究生教育的快速发展。20世纪80年代中期,台湾开始进入高科技发展时期,经济发展由资本密集型的重化工业向技术密集型的高科技工业转变,高校中新的系所不断出现,生物工程、微生物学、环境工程、资讯工程、材料科学工程等新兴学科不断被纳入大学的专业设置中[15]。进入21世纪,由于网络创意产业时代的来临,以及境外游客带来的观光商机与服务产业人力需求,运输通信、观光服务、大众传媒等新兴研究所不断兴起并取得较大增长[16]。

由表6可知,在所学专业上,台湾研究生大多集中在科技类专业,其次是社会类专业,人文类专业所占比例最小。可见,科技类专业占有明显优势。而且,科技类专业博士生在博士生中所占比例大于科技类专业硕士生在硕士生中所占比例。有学者认为,台湾高等教育的发展历程经历了从重人文、轻科技到重科技、轻人文的转变,需要坚持人文、社会、科技并重的发展原则[17]。从现状来看,台湾研究生教育仍处在重科技、轻人文的时局,且这种情形在博士层次表现尤甚。这一方面反映了科学技术在台湾高等教育的学科体系中占据主导地位,另一方面也反映了台湾社会科技发展水平及对各类人才的社会需求状况[18]。

不可否认,在专业结构上,台湾研究生教育已出现人文、社会、科技平衡发展的端倪。表6显示,1994~2014年,科技类专业毕业研究生所占比例有所下降;人文、社会类专业毕业研究生所占比例有所上升。这一趋势在硕士层次表现得更为明显。

4.培养形式结构不再单一,非全日制研究生比重趋于稳定

表6 1994年、2004年、2014年台湾硕士、博士毕业生所学专业比例

在起步阶段,台湾研究生教育主要通过研究所,采取全日制培养。随着经济的发展以及社会需求的多样化,台湾研究生教育在培养形式上也走向多元并举。除了传统形式上的“研究所教育”,台湾还开设了科学研究中心、暑期研究班、“建教合作”以及民间学术机构等多种研究生培养形式。科学研究中心是台湾“教育部”分科设置的科学研究机构,其目的是把性质相同的研究所集中起来,以从事与台湾经济发展有关的研究。科学研究中心主要是在研究过程中通过研究群体来达到培养研究生的目的。基于以问题与实用为导向的专题研究、理论与实践相结合的培养方式,不少研究生参与其中,在实践训练中提高了自身的研究能力与解决问题的能力。

暑期研究班,主要是供在职人员进修攻读高级学位。在台湾文凭主义盛行、产业结构转型时期,许多人希望通过进修研究生课程来满足各自不同的需求。当局利用高校研究所的师资设备,开设暑期研究班,推行研究所进修教育。从可获得的数据来看(表7),2006~2014年,在台湾研究生总体中,非全日制研究生的比重基本维持在27%左右。

“建教合作”类似于“校企合作”,是指高校研究所和企业合作培养研究生,实现优势互补[19]。一方面,企业通过提供经济资助委托高校培养研究生;另一方面,这些研究生参与企业的专题研究,解决企业面临的实际问题,提高企业经济效益。当然,有的研究生毕业后直接就业于该企业。

民间学术机构是当局部门与公私企业机构、民间组织联合设立的学术研究机构,接受台湾“教育部”的管辖。民间学术机构拥有固定可靠的经费、实验及图书设备条件,通过招收大学毕业生参与具体课题的研究工作来培养研究生。学生在这里虽不能获得学位,但可以得到专家的指导,获得研究上的专业训练。

表7 2006~2014年台湾在职研究生所占比重

参考文献

[1]杨国赐.台湾研究生教育的回顾与前瞻[C]//华中科技大学.首届两岸教育学研究生学术论坛论文集.武汉:华中科技大学教育科学研究院,2015:1-8.

[2]王忠烈.台湾、香港、澳门学位制度与研究生教育研究[M].北京:中国人民大学出版社,1997:43.

[3]谢维和,等.中国高等教育大众化进程中的结构分析——1998-2004年的实证研究[M].北京:教育科学出版社,2007:27.

[4]张宝蓉.台湾高等学校专业设置与调整研究[M].厦门:厦门大学出版社,2011:215.

[5]李盛兵.研究生教育模式嬗变[M].北京:教育科学出版社,1997:195-197.

[6]邬大光,等.台湾地区研究生专业设置的历史、现状与趋势[J].理工高教研究,2007,26(1):1.

[7]冯增俊.台湾高等教育的世纪回眸与前瞻[J].现代大学教育,2004(5):52.

[8]但昭彬.综析台湾地区学位与研究生教育的发展特色[J].现代教育论丛,2002(5):28.

[9]李泽彧,武毅英.战后台湾高等教育与经济发展[M].厦门:厦门大学出版社,1996:123,129.

[10]王本尊,等.台湾教育概观[M].广州:暨南大学出版社,1991:68-69.

[11]张宝蓉.从金融危机看台湾高等教育的改革与发展[J].中国高等教育评论,2010,1(1):246-248.

[12]袁本涛,王顶明,刘帆.中国研究生教育规模究竟大不大——基于中、美、英、台的历史数据比较[J].高等教育研究,2012,33(8):55.

[13]中国台湾网.台湾高校博士班招生陷入困境,台大清华招不到学生[EB/OL].[2015-03-13].http://www.taiwan.cn/ taiwan/tw_Sciencenews/201501/t20150124_8809827.htm.

[14]廖湘阳.台湾技职校院研究生教育发展分析[J].高等教育研究,2013,34(10):41.

[15]姜泽华.台湾经济与教育互动发展的历程及经验教训研究[J].华侨大学学报:哲学社会科学版,2006(2):43-45.

[16]潘慧斌,张冠增.台湾地区高等教育纵览[M].上海:学林出版社,2002:24.

[17]赵慧珠,刘文达.内地、香港和台湾高等教育若干问题的比较与借鉴[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2005(1):156.

[18]崔萍.近年台湾地区高等教育发展述要[J].现代大学教育,2010(5):100.

[19]青觉,陈良伟.现阶段台湾研究生教育探析[J].中央民族大学学报:哲学社会科学版,2001,28(6):104.

(责任编辑刘俊起)

DOI:10.16750/j.adge.2016.01.011

作者简介:王靖,华中科技大学教育科学研究院博士研究生,武汉430074。

台湾教育学家杨国赐指出:“台湾研究生教育是继大学本科教育之后的高一级教育,也是教育体系中最高层次的教育。其目的在于为社会培育各方面的高级专门人才,亦为推动国家现代化的重要动力。”[1]20世纪50年代中期至今,台湾研究生教育经过了连续多年的跨越式发展,规模与结构发生了明显的变化。本文拟对这一变化过程进行分析,总结其特点与发展趋势,以期加深对台湾研究生教育的认识,为两岸研究生教育交流与合作提供一些参考信息。