千里走单骑

黄昱宁

一

我把脸贴在滤光玻璃上,感觉一阵由远及近、由弱到强的震颤。向晚,照例是低空景象层次最分明也最暧昧的时段——这两者并不矛盾。此时,你看什么都容易产生幻觉。或许那些写歌词的家伙也喜欢在傍晚开工,所以他们会把窗外那些飞行在空中并且依照某种规则排列的玩意儿比喻成风筝或者彩虹。见鬼,我有多久没有见过真正的风筝或者彩虹了?

它们其实连飞行也谈不上,路线和方向都不是它们自己说了算。它们被各种频段的无线电波牵引着、调戏着,从早忙到晚。我们管最小的那种无人机叫“蚊子”(被真正的蚊子咬到的几率倒是越来越小),骗得了眼睛却骗不了耳朵。反正我们知道它们一直都环绕在身边,侦测各种有用的或者没用的数据。据说二十年前全世界都在欢呼大数据时代来临,现在他们又宣布进入了“超数据时代”——我不懂那是什么意思,只知道天气预报确实更准了,但我们也越来越不需要出门了。

我们不需要出门,至少得部分归功于那种比“蚊子”大几百倍的玩意儿:鸽子。作为第三代精确投递无人机,鸽子在把我们从网上买下的各种东西运到公寓或者别墅的门口时,真的会支棱起一对白色的翅膀——就算它是翅膀好了。鸽子肚子里的什么装置会感应到我家的门铃,有的放一段音乐,有的来点儿鸟叫虫鸣什么的,听起来特别环保的那种。

环保真是个好词儿。不管从政治家还是从电影明星嘴里念出来,都立刻染上了一层类似于苏打水加朗姆酒再加一丁点儿香草精的醉意,或者说,调性。尤其是,当你走到窗口,隔着玻璃看到外面的景象一览无余——没有交错的人影挡住视线,天空和草地的色彩饱和度高得失真——那点醉意足以马上转化成多巴胺,让你获得一次类似于性高潮的体验。有时候盯着看久了,我会怀疑窗外只不过是另一块超大屏幕,放映员偷懒,总是重复播放同一段视频。

“二十年前,”专家在自家起居室里录下的视频中侃侃而谈,“我们在地球命运的十字路口做出了义无反顾的抉择,现在这个美丽新世界已经可以向我们证明:我们共同的决定是正确的。”

不管怎么说,这个“共同决定”里没有我的份。二十年前,我三岁,正是医生刚刚从我的血液里发现异象的时候。十万分之一的概率。这病倒也不致命,只是紫外线穿透我皮肤的时候,身上会应激性地起一层硬皮。只要尽量不在白天外出,并且让医生定期根据我的血样调整用药策略——大部分时间我甚至不需要用药——我就可以安安静静地活到世界平均预期寿命(去年是九十二岁)。我的社区医生甚至很认真地在虚拟诊疗室里跟我讲,我这样的体质,很可能代表着人类未来基因突变的方向。

“既然二十年前我们发现人工智能和虚拟现实能解决人类大部分问题,既然我们每天都可以在家里过日子,我们的身体也会跟着我们的需要变化。当然啦,”他的唾沫星子在我客厅的投影仪上逼真地弹跳着,“这是一个缓慢的过程,但总有一些基因是先知先觉的,比如你。”

每周一次,我把采集好血样的试剂盒装在密封冰袋里,送到血样分析站——家用简易设备对付不了十万分之一的概率。检测只需要一个小时。数据会送到那个我从来没见过的医生的电脑上,也抄送我一份——投影上会爆开一大朵烟花,绿色的安全,橙色的危险。

这个礼拜的新鲜血样刚刚在十分钟前采集完毕。“让鸽子送血样没问题,”我的医生一直这么告诉我,“而且,再过一段时间,等血站完成技术更新以后,我们就会给你换一种更先进的试剂盒,能在你家里完成初步筛查,数据传送到站点以后精密比对,连递送都免了。”

就跟这世上别的事情一样,一切都在按照公益宣传片里的口号运转:足不出户,收放自如。不过这回我突然想破一破规矩。把我的一部分身体,跟生活垃圾一起放在门口的传送带,再装进鸽子的肚子里——我总觉得这画面里有什么地方不对劲。

我的手指滑过遥控器上的一排键,墙上亮成一片。工作区生活区娱乐区社交区都跳出3D小人等着听我的指令。绿灯提示我,有一个巴黎的家居历史博览会需要在十天内参观完毕,看完得整理一份报告汇入项目资料包,还得写一份快评挂在公共告示牌上。如果我穿戴上全套的虚拟设备,就可以随时走进一个逼真的梦里。我的脚立刻就能踩上戴高乐机场的大厅,鼻腔里充盈鹅肝酱和薰衣草香水的气味——尽管如今真正的机场里并没有那么多店铺,需要长途飞行的人也已经少得可怜,但在虚拟世界里,你感受到的机场气氛跟二十年前并没有什么两样。

要抵挡虚拟墙的诱惑不是一件容易的事,但我还是按了个暂缓键。生活区的左上方有一个快捷键,那是我上回翻了十几层网页才找到的。它仿佛埋在整个世界的后院里,一点开,屏幕上就扬起一团灰雾。

真人快递,一个据说已经被时代淘汰、实际上却还在苟延残喘的行业。这个名叫“千里走单骑”的快递公司跟几家二手书店挤在一起,占据一条虚拟古董街的拐角。到底是古董行业,连服务器都格外慢。点击,下单,每个动作都拖长两拍。屏幕上马铃和马蹄响作一片,马鞍上浮起一行字:白驹过隙,一日千里。高山流水,伯牙子期。

对着这句半吊子文言,我一个人笑成了一个球。等球变回一张弓的时候,马鞍上又多了一行小字:静候一小时,门口遇新知。

二

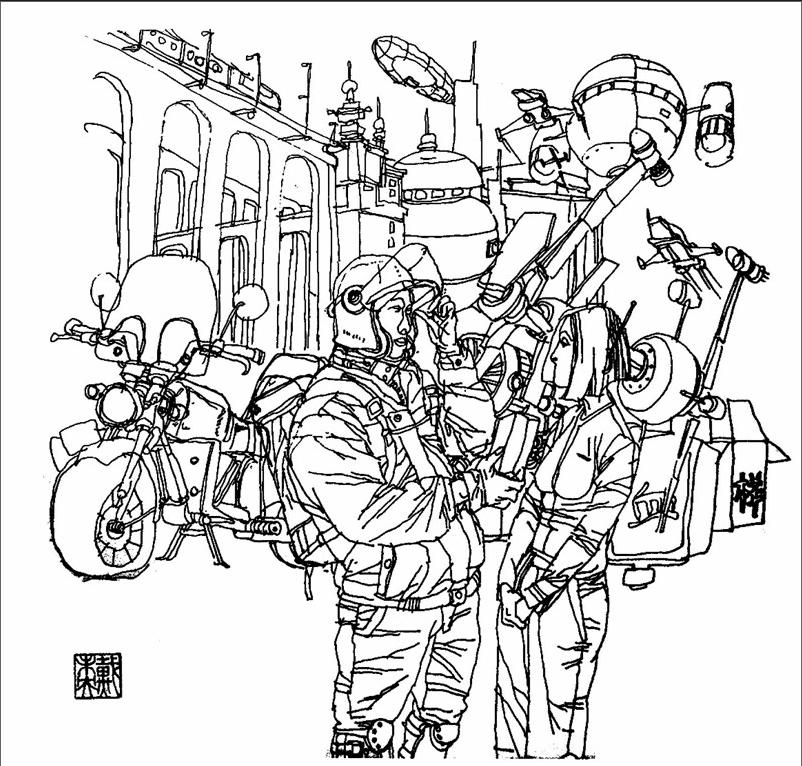

出现在门口的并不是半吊子古代人。我在虚拟墙社交区上碰到的全是那种画风鲜明、指望你看一眼就能记住的人,所以眼前突然冒出一个你总结不出任何特点的活人,我反而打了个激灵。第二眼,他的脖子在我的视野中凸出来,略长略细,转动灵活,像是被一条看不见的线隐隐牵动。相应地,在整幅画面中,眼窝那边凹下去一块,有好看但过时的双眼皮。马铃和马蹄声还在响个不停,但他既没有骑马,也没有坐无人驾驶电动车。那些声音来自一辆摩托,这是我眼前的画面中唯一称得上古董的东西——至少是仿古。

我说你进来,东西要紧我得交代两句。智能手表上有遥控报警器,我身体受到的任何攻击都会让整个屋子产生类似于横遭空袭的动静,所以我没什么好害怕的。他眼睛一亮,诧异地咕哝了一句什么,但还是跟着我进了客厅。

仅仅在五年前,真人快递还相当普遍——更准确地说,是达到了历史巅峰。那时候,绝大部分行业都已经完成或者即将完成在家办公的基础建设。城市里的大街上,除了机器人以外,一度好像只有快递员在四处游荡。他们反扣着棒球帽,耳机里循环播放雷鬼乐,走长途的开着带遮阳篷的电动龟壳车,跑短途的只要穿上气垫滑板鞋,最高时速就能达到三十公里。那种鞋很容易让你想到风火轮,所以他们有个共同的绰号叫“哪吒”。那时候,你从窗外望出去,视线至少是有焦点的——在蓝天白云绿树长街构成的画框中,你可以目送着一群哪吒渐渐消失在地平线。

在“蛰居文化”已经牢牢占据统治地位的世界里,哪吒们是异数。躲在家里晒太阳灯的时尚人士说哪吒的装束纯粹拷贝20世纪末的街头风,顶多算“一种粗鄙的复古”。经济学家分析,哪吒是当时仅存的劳动密集产业,随着无人机的普及和人力价格的进一步提升,这种逆潮流而行的工作必然会被加速淘汰。交通部长说,在路面上其他车辆均为无人驾驶的情况下,哪吒们每天穿行在大街小巷,是造成近期交通秩序紊乱的主要原因,嗯,之一。社会学家字斟句酌地说,我们既然已经发现,人与人之间的接触、争吵甚至相爱,是导致环境恶化、生灵涂炭、瘟疫流传、误解频发、战争不断的根源,既然我们已经在其他方面解决了这个根源,为什么还要单单留下这道缝隙呢?说到这里,专家照例会稍稍停顿,等着观众在线提问。“您问,相爱难道不是好事吗?嗯,这是一个好问题。相爱当然是好事,但真实的相爱也带来真实的磨损……所以,我们为什么不把这些磨损留在虚拟世界里呢?就好比,如果只是做一个梦,你就永远都有醒来的机会,呃,扯远了……”

最后起决定性作用的是医学专家。尽管当时外科手术的大部分工作已经由机械臂代劳,但那些在电脑上写诊断结论的医生还是有绝对的权威。他们说,有证据表明,一个连续工作两年以上的哪吒,有几项身体指标低于常人,患病几率则相应提高。医学专家只能提供结论,却无法拿出完整的因果逻辑链,谣言便立刻找到了温床。室外的空气污染问题早就解决了,哪吒的病从何而来?一群被诅咒的人和一种被诅咒的生活方式——谣言虽然不够科学,却完美地解释了科学无法解释的道理,也完美地跟上了时代步伐。

五年一过,连“哪吒”这个词,都被完美地忘记了。

他盯着我的血。在壁灯的映照下,试管的深红中渗出一抹幽蓝。“你的血和我的血真的有那么不一样?”他皱了皱眉,“看不出来啊。”

“能让你看出来我还用麻烦医院?”我把试管推进冰袋里,压紧,封好口,递过去。他有点慌,手忙不迭地伸过来。我的右手擦过他的右手,下意识地握住他的手腕。冰袋差点掉到地上,他的左手赶紧在下面托住它。

直到他出门之后,我才从虎口上残留的酸麻,感觉到那一握我用了多大的力气。当时我什么都来不及感觉,只想赶快打消笨拙的动作带来的尴尬,脸上飞快地挤出笑容来。“小心点儿,砸下去就是一地的血。这可是真的血,不像网络游戏,一刀下去溅满一屏幕,其实什么也没有。”

他也尴尬地笑笑,被我握住的手臂却纹丝没动,等到我自己回过神来才将他松开。“你是怎么把我,呃,把我们公司给找出来的?我们收费是鸽子的两倍,已经快撑不下去了。”

我没有正面回答,只是在签收机上重重地按下指纹,确认付款。我也不知道我为什么要这么做。好几年了,这个房间第一次空旷到需要增加一个活人的气息——这个念头既然无法压抑,那就不要压抑。然而,如果非要顺着想下去,非要追问一个为什么,我就是在自找麻烦了。

“我还没问该怎么称呼你呢。”

“叫我赤兔。千里走单骑嘛。你一定是先知道了这个故事,才会想到找我们公司的吧?”

“哦,好名字。听起来像是——转世的哪吒?”我一边说一边觉得自己牵强得可笑。

“谢谢。现在的人,记性像你这样好的,不多了。”

门在我身后轻轻关上。我揉着右手虎口,把脸凑到虚拟墙跟前,通过人像识别系统激活屏幕。全套可穿戴设备一上身,我就像一个快要在盛夏里热死的人,被迎面打来的一个浪头,卷进了海水里。舒适和恐惧同时袭来,同样难以抗拒。

我打开去巴黎的虚拟行程表,一阵粉红的樱花雨飘下来,最大的那朵花瓣弹出对话框:“工作之余,您想顺便在行程中安排一场艳遇吗?”

我茫然地点了一个是,樱花雨顿时变成了漫天飞舞的选项。邂逅有无数种方式,对象有无数种可能(你甚至可以选一个还是几个,男人、女人或是中性人),进展有无数个岔道。你选了一个大项,就会撒下一大堆小项。只要你愿意,你的爱人双眼之间有多少距离,爱穿什么牌子的内裤,抽雪茄吐出的烟圈是否正好钻进你的乳沟—— 一切细节都可以调整到让你满意为止。

打到第八个勾以后,我失去了耐心,后面全选了“默认”或者“随机”。我总是这样。波澜壮阔的可能性总是先把巨大的幸福感推给我,再从它的核心生出虚妄来。随着进入这个世界的次数越来越多,两者转化的时间变得越来越短。

我羡慕那些能够沉溺于其中的人——他们是大多数。对于虚构的成瘾性是他们生活质量的保证。有了这样的天分,他们的时间就像细胞分裂一样不断延伸,被拉长到无限,至少感觉上是这样。人类只用了二十年时间,就让婚姻变得可有可无,让生育率降到了对自然资源不再构成威胁的水平,这八成得归功于这种天分。虽然社会学家仍然鼓励人们通过网恋和虚拟性生活磨合到“完美状态”,然后正式同居、结婚、生育,但越来越少的年轻人愿意搬到一起住——想要孩子的时候,女人们宁愿一边制作远程试管婴儿,一边网购机器人保姆。每一个活人都是一个卑微的、必将一天天褪尽光泽的点,而你背转身去,就是一大片望不到边的海,你还能怎么选?

然而今天我比以往烦躁一百倍。几乎每次稍稍进入角色,虎口就一阵酸麻。天知道那是不是我的幻觉,反正它时不时地要把我从虚拟时空中拽出来。可穿戴设备应该也检测到了我的各项体征都不够平稳,游戏里不时地冒出几个小花样来逗我开心,比如候机室的墙面突然变成了我最喜欢的天蓝色。3D水草从墙面上伸出来,拂过我的脖子和胸口,耳机里响起低沉的男中音,每一个音节都像章鱼触角上的吸盘一样,凉丝丝,黏糊糊,仿佛要从我身上抽走什么。

“呼吸,放松,有我在,跟我来。”

男中音的呼吸把我的呼吸包裹起来,强迫它们保持同样的节奏。我没有抵抗。在如今的日常生活中,你很少有机会感受到自己的性别——就算有机会,也不过是沿用这样粗糙而陈旧的方式。一百年前的男人,在女人面前就是这样呼吸的。粗声大气,不由分说,随意挥洒过剩的荷尔蒙。理论上,我应该早就习惯了。不知道为什么,设计虚拟现实游戏的人,在这一点上总是很潦草,总是缺少更细腻的想像力。他们难道没有发觉,我们的身体,已经越来越趋于中性?男人与女人之间的差别,已经越来越难以分辨清晰?

男中音属于副机长。我一上飞机就在他的“你好”中辨认出了他的声音。他的身高体重和鼻梁弧度全都经过精密计算,是系统根据我的选择定制的。即便在虚拟世界里,每个虚拟人也都有他独一无二的基因序列,不可能出现两个一模一样的副机长。我呆呆地凝视着他。我挑不出他的缺点,但我的视线却穿透他完美的面孔,不知该落向何处。飞机还没降落,副机长还没要到我的名片,我就按了退出键。下一步的设计本来应该是他把我按在机舱过道的墙壁上——没来得及见识二十年前流行过的“壁咚”改良版,我还真有点惋惜。

几乎同时,屏幕中心升起一朵烟花,绿色的。社区医生那仿佛始终含着一口浓痰的声音从天花板上的环绕扬声器中传来:“祝贺你,指标正常。下周你就会拿到新的试剂盒,一切都会越来越好。”

三

可我并没有越来越好。我是说,我本来可以越来越好,却主动绕开了那条通向越来越好的路。

第一周,我跟医生说新试剂盒晚到了一天,还是按老办法把血样递过去。第二周,我说我还不太会用,再给我点时间好好练练。第三周,我把一支空试管放进冰袋,事后再告诉血站快递送错了,让鸽子帮我送回来,我付账。

其实,第一周我就熟练地掌握了用新试剂盒采血的技巧——哪有什么技巧可言,在一个清早起来就会有自动牙刷爬进你嘴里的时代,几乎任何手工都是多余的。自测的结果和将数据传送到血站精密比对的结果,误差率不超过百分之十五。

这三次毫无必要的快递都是我让赤兔跑的。甚至在第二次上门前一个小时,我就关掉了智能手表上的报警系统。上回他替我接住试管的那个动作,只要手再往上抬高一厘米,遥感报警系统就会亢奋起来。与其说我根本不相信他会伤害我,不如说,想到“伤害”这两个字,我并不怎么害怕。也许还有一点点兴奋?一场挣脱了程序、隐含着危险的相遇,会让我们现在的每一句对话都显得饶有深意。

他并没有伤害我,至少不是现在。不过,一来二去,我这栋房子的整体结构倒是被赤兔摸得一清二楚。第二周,他甚至钻进厨房,帮我修好了一根水管。“你可以取消一次机器人水暖工的上门服务了。”他歪着脑袋说。

“不得了,会你这一招的,一万个人里最多有一个。”

“不过是知道该拧哪个螺丝而已。”

“可我不知道。”

“他们也不希望你知道。”

“他们是谁?”

“他们是谁不重要。重要的是,一个稳定的系统,”他扬起扳手指指水管,“最好就是每颗螺丝都待在原地不动,不操心别的事儿。心思一旦活起来,喏——”他抄起扳手逮住一枚螺丝,用力拧了一道,“那就松了。”

“什么意思?”

“就是说,我这种什么都会一点的人是一颗危险的螺丝,可你不是,因为不该懂的事儿你全不懂,全都放心地交给机器人。你就老老实实地待在你的坐标上——对了,你是干什么的?”

我开始向他解释我大概得算是个搞研究的。

“文化史研究?这些东西我倒是不懂。”

我举不出像螺丝那样生动的例子,只好一板一眼地把我正在参与的研究项目告诉他:“蛰居文化传统溯源……有一个团队呢,我只是个小角色。”

他吃吃地笑。我被他笑得头皮发麻,只好打开虚拟墙工作区,抖开这个项目的资料包。墙上顿时被各种数据图像视频撑得满满的,从侧面看,好像连屏幕的弧度都改变了。

原始人的穴居生活模型。日本胶囊公寓源起研究。2015年斯皮尔伯格加盟VR公司——当代虚拟现实产业蚕食影视业的里程碑事件。

标题个个宝相庄严,赤兔从窃笑变成了狂笑。“你真的相信这些,对吗?”他咬住嘴唇,咽下最后一声狂笑的末梢,“相信我们现在整天待在家里,是有一整条,呃,按你们的说法,传统文化的脉络?”

“信不信,总得研究了以后才知道。”顺口说出这句外交辞令以后,我的心突然一空,再也抓不到什么去填塞那个正在不断扩张的缺口。

好在他及时放过了我。“那你继续研究吧,”他好像突然就笑不动了,“我得送你的快递去。”

我没想到的是,一周之后赤兔再度出现时,像变了一个人。

四

按门铃的时候他甚至没有从摩托车上下来。我从厨房奔过来,几乎在门口跌倒。他的脚底在地上摩擦两下,似乎犹豫片刻,到底还是没有站起来。我的手指刚刚在签收机上按好指纹,他就一把抢过我另一只手里攥的冰袋。摩托车的发动机刚才就没有关,此时他轻轻一蹬,发动机响起骏马的嘶吼,声效逼真得让人愤怒。“赶时间吗?”我对着他的背影失态地大喊。

他没有回头。晚霞毫无节制地堆在地平线上,太阳正处在一天中看起来体积最大的时刻。赤兔朝着那方向疾驰,像是被夕阳含在嘴里,不舍得吐出来,也懒得吞下去。我被光线逼得往后退了两步,大半身体回到了门廊的阴影里。再想看个真切时,我的眼前已经模糊了一片。

哭什么?始乱终弃的戏码,早二三十年就已经给人类扔进了故纸堆,虚拟游戏里这种模式的点击率已经快成负数的了,你哪来的这么荒谬的代入感?转身进屋,你就能登上阿尔卑斯山勃朗峰,戴着氧气面罩跟渐渐露出吸血鬼獠牙的帕丁森做爱,还在这里磨蹭什么?爱,或者性,与人类其他活动一样,都是具体而微的,都可以转化为一堆模式和数据。直到近十年,人类才学会对这些词语去魅,它们不会因为我的无聊的眼泪,就重新变成轻雾和薄纱之类的东西。

我还是没有进屋。夜色与夕阳心照不宣地拉锯了一番以后,天一层层暗下来。我想起有一阵子我是那么喜欢在日夜交汇时站在门口,恰巧躲过日光的威胁,又能稍稍感受白天街道上那种教人心安的忙乱。但那已经是好久以前的事了。这些年,世界是一律的安静而干净,里面或外面,真实或虚拟,渐渐连成一片,时间或者位置早就不那么重要了。

如果在游戏中,现在应该至少出现三个选项。我忍不住抬起手,想试试前面有没有一张透明的液晶屏,能不能碰到我需要的那个按键。我只要他回来。

但竟然真的有马蹄声。马蹄声竟然一点点清晰起来。直到赤兔脱下头盔,我还在想用什么办法验证这是现实还是在某个游戏中。“发什么愣呢?你的货送到了。现在是我下班时间。这个点出去兜风,你应该不会变成穿山甲了吧?”

我不知道怎么掩饰心里的起伏,只好顺着他的话认真反驳:“没有那么夸张的,晒到一次也就起一层硬皮,过后还会褪去大半,要累积几次以后才会真正改变皮肤性质……”

“嗯,有一句说一句,你的皮肤好得不像是真的。”

没有什么游戏会设计这样言不及义的对话。我在夜色中看不清赤兔的视线,却明明白白地感觉到他的目光停留在我的皮肤上。遍及全身的皮肤。我想,哪怕再更新十代,传感器也没办法传达这样的感觉:这一刻,在他的注视下,我身上所有的汗毛都不知道应该选择竖起来还是卧倒。不过,当他把头盔往草坪上一扔,示意我跳上摩托时,我觉得我一定在某部老电影里看到过这个镜头。

“扔掉,不好吧?”我终于用上了记忆里的台词。

“这样我们互相说话就都能听清啦。”

可我不舍得再说话。我连大气都不敢出。我不会跳车,只能直挺挺地坐在后座上,任由他把我的两条手臂合抱在他的胸部和腰部之间的位置。“用力,十指交叉,握紧,坐稳,开动。”他似乎是在说给我听,又好像是在对着胯下的摩托车说。我第一次看清这辆车的款式老得好像从上世纪80年代的河底打捞出来,临时喷了一层2035年的油漆。漆不错,纯黑,在昏暗的光线下也能清晰地映出我苍白的面孔。

暴雪骤歇,原始人从温暖的、渐渐耗尽食物的石洞里往外走出第一步时,至少有那么一瞬间,也是这样慌乱的吧。坐垫上的流苏垂下来——也是那种古代款式——像迎风招展的马鬃,不时钻进我的长裙,拂过我的腿。我紧张极了,我的大脑还来不及接受“痒”或者“情欲”之类的信息,我的眼睛也不知往哪里看,最后只能偏着脑袋,从他张开的手臂底下望出去。

街道真是安静得骇人,连白天那些忙着打扫街道或者修剪树枝的机器人也已经下班了。车速稳定,一排排黑魆魆的树木踩着铿锵的节奏,齐刷刷地往后倒。我稍稍抬起头,看到赤兔头顶上方的天空,不知从何时起聚拢了一圈运动的光点。那是专用于夜巡的迷你无人机,蚊子的发光升级版,我们叫它们萤火虫。

被萤火虫盯上的人,总是有点非同寻常,我当时应该想到这一点。

“你想在哪——里——停——?”顶着风,他的声音只能拖长腔,才能拐个弯传到我耳朵里。

“不——要——停——!”我的声音在空旷的街道上显得又响又脆,以至于有几只萤火虫应激似的从他头顶上往我这边飞过来。整天窝在家里,我很少听到自己的声音,更没听过自己发出这样放肆的声音。

就像突然置身于一个陌生的磁场,所有的感官都处于短暂失灵状态,忙着重新调整参数。它们早就习惯于虚拟世界里的温度和湿度,它们更适应那种漂亮的、永远在高位波动的感受曲线。我的经验词库完全不够用。我无法用虚拟游戏的乏味的光滑,来度量真实世界的迷人的粗糙——那根本是两种计量单位,可我连换算公式也没有。

我徒劳地回忆我在多少虚拟现实游戏里坐过男人的摩托车后座。但是它们都没有给过我这样一副脊背:在游戏中,我把脸贴在男人背上的时候,不会有吸汗性能不太好的T恤,水涔涔地黏在我脸上,不会一阵阵地涌出烟草与汗水的气味,让我呼吸困难,也不会因为用力不当,背部肌肉群呈现不那么好看、甚至不够合理的弧度。

其实靠在赤兔的背上并不舒服,他太瘦太单薄。他的脊柱上那块过于僵硬的肌肉,套不进任何一个人体工程学模型,隐约指向某个意外,某些坎坷,硌得我脸上发烫。几乎每个细节都溢出标准的人生之外:迎面吹来的角度诡异的风,毫无来由的慌张和内疚,还有错乱的时间感——有时候一秒钟拖得像一分钟那么长,有时候又反过来。一个真实的人,就意味着绵绵不绝的瑕疵,意味着反反复复的溢出。

我紧紧贴在他身上。我想像,我的脸,我的胳膊,透过我的衣服和他的衣服,在他的肌肉上留下印迹,一道又一道凹痕。我想像,我的身体嵌进他的身体,我的气味融入他的气味。没有仪器计算我分泌的多巴胺,我的难以捉摸的快感从所有的仪器里溢出来。涨潮。蔓延。一场猝不及防的水灾。我想像,我的身体在他的身体里越嵌越深,终于成为他的一部分。

我已经完全忘记那天是怎么结束的。我不记得车在哪里停过。我醒来时,身边没有别人。我试图把那晚的梦和前面的事划开一道界线,却做不到。

两天之后的清晨,透过客厅的落地窗,我看到他的摩托车被孤零零地扔在我家门口的那条马路边。我的心一阵狂跳,犹豫了一会儿,还是把摩托车推到家里,停在门廊的阴影中。

他的电话没人接。“千里走单骑”的页面上,只要一下单,程序就进入死循环。

五

黑鹰私家侦探所的界面与其说神秘,不如说是压抑。硕大的V字面具挂在纯黑的页面上,下面一行小字:没有读过达希尔·哈米特的,请务必绕行。我只花了一分钟就从电子图书馆里检索到哈米特的代表作《马耳他黑鹰》,第一行直接跳到我的虚拟眼镜上:“塞缪尔·斯佩德的额骨又长又瘦,翘下巴成V字形,嘴巴也成V字形。”

那个侦探的代号就叫“塞缪尔”。我报案时他诧异地嚷起来,声音震得我的耳机嗡嗡响:“你竟然要找一个活人!我已经很久没有接过这种业务了。他们一般都要我找虚拟身份和游戏装备,要不就是把骗走的网币追回来。”

“难道你们已经没有谋杀案可破了?那句话怎么说的——至少得把侦探留下来……”

“至少得把侦探留下来,数数一共有几具尸体。你记得不错,这是塞缪尔·斯佩德的台词。”显然,他对我的机智很满意。

“现在哪还有什么古典意义上的谋杀案?”停顿片刻之后,他的音调和语速恢复平静,“那是蛮荒时代才有的事情。如今我们在网上就已经把人杀厌。数都懒得数。”

我交了一笔预付金,定在两天以后的午夜交货。只能在午夜,塞缪尔说,这是他的规矩。

塞缪尔如约而至。跟上次一样,只有音频没有图像,只有面具没有面孔。从声音推测,我想他应该是个胖子,跟波洛的距离要比跟塞缪尔近一点。

“我的规矩,除了午夜揭晓之外,另一条就是:没有标准答案。记住,我只给你线索,你自己选。所谓真相,就是你愿意相信的那一部分事实。仅仅是一部分。”

“第一个事实是:‘千里走单骑公司只有赤兔一个人。就在你第一次下单之前,他已经有一个月没有接到任何业务。我查到他跟别人的聊天记录,那时他应该已经准备关张,转做别的生意。你第一次遇见他之后,这个网站就只对你家的系统开放,点对点。也就是说,从别人的电脑上看不到任何更新。”

我忍住没有追问技术细节,就算他说我也听不懂,我只能喃喃地说,“怎么会呢?为什么?”

“我说过,我不负责提供答案。不过,按照我掌握的数据,你的赤兔也许是地球上最后一个真人快递,呃,至少是之一吧。而且是特供你一个人的。这个情节倒是有点感人——你小学里总上过那篇课文吧?”这显然是个文艺情结浓重的侦探,对小说比对刑侦技术更熟悉。

“《最后一片叶子》。欧·亨利。”我接口,觉得自己就像是在说梦话。

根据我报出的篇名,屏幕开出小窗口,一幅幅展示自动搜索到的资料,有文字也有插图:那晚,最后一片叶子掉落,于是有人在墙上画了一片,让它永生。叶子是画给病人的。康复以后的病人发现,画叶子的那个,病得更重。他死了。

我们都是病人。

“第二个事实——你不要着急,先听我说完——目前赤兔住在医院里,就是附近那家大医院,你的血站也是他们的分支机构。放心,应该没有生命危险,他似乎也不在近期手术的名单里。我只能知道这些,我还没有敬业到擅自闯进一家高防范级别的医院里去刺探情报。

“基于表象的推理并不复杂:他可能是骑着摩托来找你,快要到门口时突然发生变故,随即被救护车接走。你知道,这种事情一点儿都不少见。蚊子和萤火虫从早到晚在我们头顶盘旋,一旦侦测到行人的身体出现异动,比如晕倒、中风、癫痫症发作,总而言之,它们有权火速调动救护车。这一套急救系统的效率高,噪声低,不会闹出很大的动静。”

“但是,你的意思是,表象下面也许还有别的?赤兔身体那么好……如果没看到病历,我真的不敢相信。”

“病历?我们私家侦探是拿不到这玩意的。何况,女士——您是女士吧——病历就不能伪造吗?您太天真了。我只知道,如今住院也是一件敏感的事。够格住院的人数极为有限。一个人进了医院,要么不治身亡,要么推进手术室,要么就简单处理后回到家里完成康复疗程。只有那些对科学研究或者社会演进具有特殊意义的病例才会留在医院里。”

“什么意思?”他说得越多,我喉咙口的肌肉就越是发紧。

“女士,你明白我的意思。当今世界并不像21世纪初的末世科幻片那么暗无天日——像什么《第九区》、《星际穿越》、《疯狂麦克斯》。如今的社会学家们动不动就喜欢把这些片子搬出来嘲笑一番。他们会说,睁开眼看看窗外吧,没有碧血黄沙,没有尘肺和雾霾,没有机器人和外星人合起伙来造反。我们食物充足,鸟语花香。但他们谁也不愿意说,找不到解药甚至致病机理的疾患仍然没有消失。或者就是找到了病因也出于某种原因不能公布。我要提醒你,鉴于赤兔是目前记录在案的最后一个真人快递,鉴于当年关于哪吒的流言从未消除,医院对赤兔的病例特别重视,这也说得过去。你说呢?”

“这种病到底存不存在啊?五年了,这点事就是搞不清楚吗?”我的耐心绷到了极限边缘。

“有一种说法,户外过于密集的蚊子、鸽子和萤火虫在相互作用下产生某种有害的电波,对于长期在户外活动的人……但这些说法全都含糊其辞,根本无从验证。你只能把它看成选项的一种。”

我知道,这些年来,由于自动安保措施越来越周密,警察局的规模正在越变越小,而医院的功能倒是越来越丰富。人们已经很少用到“嫌疑犯”这样惊悚的、不够人道的词儿了。那些行为古怪、溢出规范之外的家伙,我们都管他们叫“病人”。从字面上看,他们跟那些罹患心肌梗塞或者白血病的,并没有什么区别。我不知道——我的潜意识甚至害怕知道——如果赤兔真的待在医院里,他得的究竟是哪种病。

“还有一个事实。我查了赤兔前几天在网上访问过的数据,好像都跟你,跟你的病有关。”

我觉得我快要喘不过气来了。

“你有没有想过,”他的音量突然轻了一档,“你吃的药也许没有那么神,也许只是一种安慰剂?医院让你采集的血样,也许并不仅仅是为了治疗?好吧,我说得准确一点,也许根本不是为了治疗?”

我想起医生们一贯对我的基因很感兴趣。在谈论我的基因时,他们会提到人类发展的方向,或者蛰居文化的全面胜利。如果直接在DNA上就限制人类——至少是大部分人类的活动范围,那他们可能会觉得这是提高管理效能的一条捷径。

“你是说,赤兔发现了这个秘密。你是说,他那天是想来告诉我?”

“我什么也没有说。”

“直接把你的看法告诉我吧。”我几乎是在哀求了。

“怎么可能存在‘我的看法?我就想补充一句话,它几乎连个选项都算不上,只是个脚注,不在正文里头。我是说,要知道,一个在空旷的城市里到处流窜,哦,是流浪的人,总是会引发某种直觉上的不安。会有很多实时数据交叉指向他,锁定他的坐标,在合适的时机,抓……不,拯救他。”

“谁的直觉?谁的不安?”

“谁?你不是搞文化史研究的吗?怎么问这么幼稚的问题?没有一个特定的谁啊。是无数个谁。我们被超数据构成的云团包围着。这些云团就是我们本身。是我们所有人做出的共同的决定。就好比你研究的那个什么蛰居文化,这就是我们的‘共同决定。”

见我不说话,塞缪尔又轻轻地加了一句:“当然,一切也可能纯属偶然,只是一个巧合。巧合太多了……”

我不愿意听下去了。我已经对着一面美轮美奂的墙壁生活了许多年,思考了许多年。除此之外,我从来没有实实在在地做过什么。哪怕我会变成一只穿山甲,哪怕无数只蚊子已经在我家门口的天空盘旋,随时准备叮我一口,像抽湿机那样吸干我的血,我也必须冲出去了。

前两天,在等待塞缪尔交割的时间里,我选中了一个虚拟现实游戏,学会了骑古董摩托车。现在正好用得上。

第一道朝阳洒在我身上。虽然并不猛烈,但这些新鲜的紫外线足以穿过皮肤,激活我血液里某种沉睡已久的成分,就像那颗松动的螺丝。一阵刺痛从内向外渗出来。坐垫上的流苏借着风势拂过膝盖时,这种痛就像上了麻药一般,略感缓解,简直有种奇异的舒适。

最多再过半小时,痛和痒将会交替发生,越来越尖锐。当摩托车抵达医院,当我想出合适的理由骗过机器人,至少透过单面探视镜见到赤兔时,我那多年以来被精心保护的、质地宛若婴儿的皮肤上,应该像新愈的伤口那样长出一层薄薄的痂。

痂将会越来越硬,成为铠甲。