简约乐队编制下的节奏张力构建

—— 斯特拉文斯基《士兵的故事》复节奏研究

邱 月 (南京艺术学院 音乐学院,江苏 南京 210013 )

简约乐队编制下的节奏张力构建

—— 斯特拉文斯基《士兵的故事》复节奏研究

邱 月 (南京艺术学院 音乐学院,江苏 南京 210013 )

20世纪作曲大师斯特拉文斯基用近半个世纪的时间来积极构建属于自己的音响体系,在相应的音乐语汇中创造着极具个性的节奏。具有戏剧性室内乐性质的作品《士兵的故事》是他节奏方面创作才华的有力佐证,他大胆建构节奏线条内部多样性对位张力,使得单薄的乐队编制营造出理想的丰满音响效果。对于创作技法中节奏张力体系的构建,以及后世音乐发展都影响颇深。

斯特拉文斯基;《士兵的故事》;节奏;张力

引 言

20世纪对于音乐来讲,无疑是大发展的时代。音乐领域,在经历了形式与内容的统一的古典主义,强调内容中的感情性表达、形式细节的浪漫主义以及挣脱循规蹈矩的枷锁、崇尚感性表达的印象主义之后,作曲家纷纷通过各种方式创造与时代与情感相符的表现技法。斯特拉文斯基作为20世纪极具特色的作曲家之一,他的一生就是那个时代奋斗的缩影,三个时期(俄罗斯时期、新古典主义时期、序列主义时期)的创作历程使他成为当之无愧的作曲大师。他一直积极构建属于自己的音响体系,同时在相应的音乐语汇当中创造着极具个性的节奏。“节奏是斯特拉文斯基创造性最多、因而也是他作品中最有价值的部分。”[1]

《士兵的故事》创作始于第一次世界大战期间的1918年初,斯特拉文斯基当时居住在瑞士,他和当时的挚友瑞士作家拉马兹都陷入了经济上的困境。于是他们产生了创作一部小型舞台作品的想法,它不需要大剧场,可在乡村的大厅或露天演出;它不需要大的演员阵容和大乐队,而只需一支十来人的演出队就可开场。两位艺术家合作创作出了《士兵的故事》,它是包括朗诵、舞蹈和小乐队演奏的小型舞台剧。作品于1918年9月28日首演,整部剧目人员编制由三位演员(士兵、魔鬼和公主)和一位解说员完成,乐队编制十分节俭,六件乐器(单簧管、大管、小提琴、低音提琴、短号、长号)和一组打击乐器构成。如此节俭的乐队编制,使得作者不可能采用惯常的增减乐器之类的手法来获得理想的音响效果。但是,这并没有成为作者在创作时的绊脚石,相反,这为作者新的创作提供了无限可能。节奏的复杂变化和细腻处理就成为解决此类难题的一把利器:通过横向声部节奏重音的不断变化而形成增加声部复杂感,获取超空间效果,使之音响更加丰满、理想,音乐形象也愈加立体、形象,大大增强了音乐的表现力和感染力。

笔者通过检索发现,对于斯特拉文斯基小型具有室内乐特征的交响作品《士兵的故事》的研究文献较少,国内的研究如上海音乐学院2004届硕士毕业生叶思敏毕业论文《简析斯特拉文斯基〈士兵的故事〉复调思维作用下的拼贴技法》;蒙那车泽尔、庄曜先生1992年发表于《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》的《斯特拉文斯基〈士兵的故事〉中的模糊调性结构力》;陈晶2003年发表于《黄河之声》的《斯特拉文斯基〈士兵的故事〉材料角色化处理手法剖析》等文章主要是从作品的复调思维、调性布局、音乐形象的构建等方面进行论述研究;国外研究资料大部分是针对斯特拉文斯基个人的创作理念的专著和作曲家个人自著。

传统的节奏是在具有相应规律性运动当中进行的,同时保持流畅性,此种方式延续了多个历史时期。其中复调技术较为繁杂,然而其相应声部间的律动形式大体是类似的,所以在听觉效果上较为单薄。斯特拉文斯基通过对节奏进行深入探究之后,将其与节奏相关的各种不同形式,通过数理与相应时值方式,找出方式特别的节奏处理方式,充实到自身的配器法体系中。在横向线条中相应的表现是:在节拍律动时,通过横向节奏重音位置的不断改变,多层次的节拍进一步扰乱之前的秩序,从而使声部运动获得较之前更多的独立性。斯特拉文斯基在相应的活动中掌握了与之前不同的音乐律动,更改了之前的时间单位,从相应的作品可知,其同样含有相应的时空感,也促使了多元化多声部纵向丰满音响的产生,这是他对新音乐所做出的极大贡献。“对斯特拉文斯基来说,节奏与节拍是他任何时期创作风格中最重要的和最鲜明的表现手段之一。他对节奏有着惊人的感悟,总能创造出具有个性化的复杂节奏。”[2]斯特拉文斯基在《士兵的故事》这部具有戏剧性室内乐性质的作品中,所展现的节奏方面的创作才华就是一个有力的佐证。

一、复节奏之较简单层次节奏复合

斯特拉文斯基复节奏的产生是他众多创举中具有代表性的产物,他把立体主义绘画中的透视手法运用到音乐创作中来,融入到自己的配器技法之中。在之前较为单一线条基础上,纳入与其相适应的多种结构线条,从而产生多样的、复杂的对位,使得在乐队编制极其有限的条件下,同样可以创造出一个多维的音响空间,取得意想不到的丰满、宏大的音响效果,这也是斯特拉文斯基追求新音响领域方面取得的显著成果。斯特拉文斯基的这种探索早从《焰火音乐》Op.4就已经开始,通过《彼得鲁什卡》和《春之祭》而逐步成型,并且成为他音乐作品中最突出的个性化的特征之一,《士兵的故事》则堪称是斯特拉文斯基复节奏处理的集大成者,本文将从作者如何通过复节奏的多样性设计来构建整部作品的节奏张力方面进行分析研究,以求深入研究创作者如何协调简约与复杂之间的关系,将仅有七人的乐队(小提琴、低音提琴、短号、长号、单簧管、大管和打击乐共七人乐队),通过节奏张力的构建,营造出丰满的音响效果。

斯特拉文斯基在开场曲《士兵的进行曲》部分中巧妙地运用了单声部节奏重音不一致的对位技法。在这一片段中,虽然木管、铜管、弦乐、打击乐四组乐器的节拍是一致的,但是组与组之间,组中的乐器之间的节奏重点是不一致的。先从不同组别方面来看,木管与铜管两组乐器重音位置大致相同,其他两组(弦乐与打击乐)乐器各不相同;从同组乐器内部来看,木管组中的大管明显与其他三件乐器的律动感不同,但与弦乐组中的低音提琴节奏基本一致。小提琴与低音提琴节奏具有很大差异,节奏重音也不相同。综观每一声部的节奏不同,每一小节强调的节奏重点不一致,在纵向音响上形成听觉效果上的错位感,大大增加了声部的表现力。

谱例1.

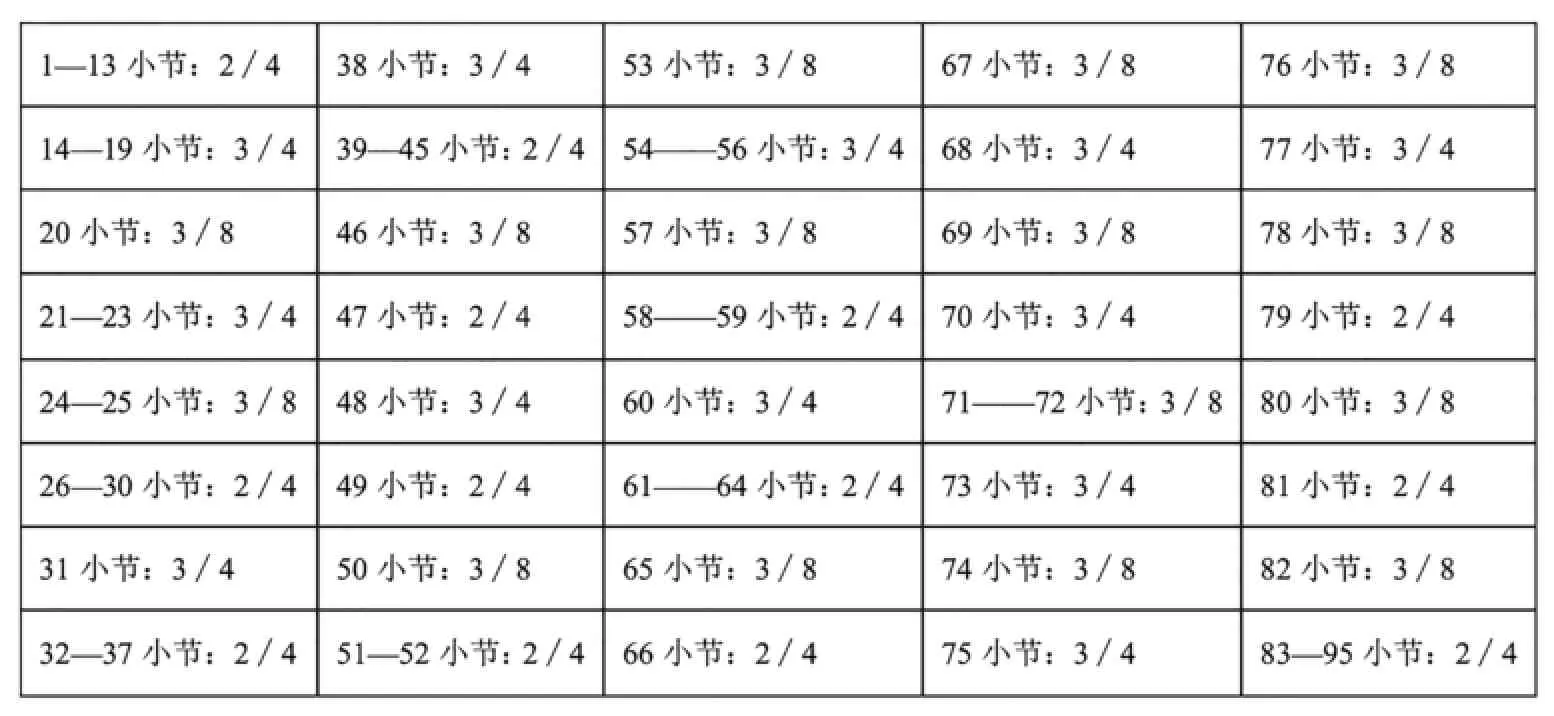

各声部中节奏的重音不规律与多变的节拍交互运用,使音乐在听觉方面的节奏错位感更加明显,从而大大增加了声部张力和音响效果。现将上例所在的《士兵的进行曲》中1—95小节的节拍做一梳理和统计,从图表中可以更为直观地观察到作者在节拍部分所做的精心安排,如下(见表1):

表1.

再如《魔鬼的舞蹈》30——38小节,打击乐、小提琴、低音提琴声部也是巧妙运用了同样方法,虽然三种乐器在节拍转换时都保持一致,但由于各自重音在横向线条中不断移位,打击乐、大提琴、低音提琴各自遵循着不同的节奏律动进行,使得整个混合音响极为复杂和丰富。加之低音提琴中泛音的点缀,给整个魔鬼的舞蹈增添了新颖、神秘的气氛。

谱例2.

二、复节奏之较复杂层次的节奏复合

通过以上复节奏较简单层次运用的论述,可以清晰地认识到作品中各个乐器在纵向节拍相同的前提下,通过节奏律动不同,达到重音不断变化而推动作品张力布局的种种表现。本节将着重从较复杂层次的节奏复合方面入手,对其对位张力方面的内容进行论述。二十世纪配器艺术最重要的倾向之一,是乐队中各乐器声部独立性的增强。如果将在主调音乐写法居统治地位的古典——浪漫主义时期的首要配器原则概括为合唱式的、亲和性的,那么浪漫派作曲家在关注点上更倾向于混合音色的融合应用。二十世纪的部分流派,因为调性与功能的缺少,过分重视和声结构,促使其不能很好地进行音色方面的统一。强调声部的个性化,这是二十世纪许多管弦乐作品的一个明显特征。在这部作品中,斯特拉文斯基将各个声部用不同的节奏进行交叉使用,从而推动在多声部结构当中相应的层次进行分类,使得不一样的节奏律动出现重音变化,进而在最大程度上维持声部自身的独立性。

《小音乐会》中,斯特拉文斯基通过三种完全不一样的节奏律动,来应对同样的主题。为进一步明确其各自的间的联系,在进行分析时,为其编制了相应的拍号,以便更清晰的研读各个声部线条。

谱例中涉及的四个层次,在运动时遵循的均是各自的节奏,位于最下面的三层次,始终维持相同的旋律。在这当中,复节奏是能够重复使用的,所以,虽然其只包含6件不同的乐器,但是仍旧能够很好地营造复合的音响效果。

再者,从谱例1谱面来看,这七小节音乐的实际拍号为3/8|2/4|3/8|3/4|3/8|3/4|3/8||。其中低音大提琴声部,可以重新分出七组四个八分音符单位的进行曲音型,也就是相当于七个4/8拍子的小节;小提琴的声部,则是比低音大提琴推迟一个八分音符发音的连续七组四个八分音符单位的同音反复音型,也是同样相当于七个4/8拍子的小节;打击乐器声部,则是6+7+7+8+8+8+8个八分音符音型。仔细观察不难发现:从第二组开始,每组音型内部第四个八分音符的位置都是铃鼓;单簧管、大管和长号演奏的双八度齐奏旋律,则可以分出三组九个八分音符时值的单位。这种结果,不仅使四个声部层次中每个层次的横向分割结果都与拍号的要求不符,从而使它们在纵向结合时,产生出非常细致的律动微差,使其发音点相互交错,进而使整体效果显得复杂而新颖。

此外,在《魔鬼的舞蹈》第30——38小节段落中,无论拍号如何变化,主旋律声部的节奏如何复杂,其背景性的音型总是保持以四个八分音符为单位分组,这样由简单和复杂的错位性结合的搭配方式,产生了极为新奇而复杂的音响效果。

三、复节奏之与民间舞曲结合

通过前两节的论述,可以从较少层次、较多层次两个方面认识到作品中复节奏的声部张力构建手法。此外,将复节奏引入民间舞曲,与之有机结合,形成极富特色的新颖节奏又是斯特拉文斯基在复节奏方面的一大创举。

探戈是起源于西班牙《哈巴涅拉》的近代阿根廷都市舞曲,在《三首舞曲•探戈》部分,作者在第一段(1——33小节)中,选用的是没有响弦的小军鼓、大鼓和钹所合成的多音色探戈舞曲节奏型,通过打击乐的横向重音不断变动,在不改变拍号的前提下,造成重心变化。打击乐器所采用的相应发音点数与音色结构以及其详细的长短均是有区别的,也就是说其开始的拍位与所在的声部是不同的,并且与小提琴间的节奏律动也并不是整体统一的,从而促使音乐总体具有类似错位的飘逸感和动感。

谱例3.

另外,在《三首舞曲》当中,探戈、圆舞曲、拉格泰姆舞蹈三者间采用双节奏过渡方式片段,使作为主奏的小提琴与作为低音伴奏的打击乐在演奏富有动感的舞蹈性旋律的同时,两件乐器还一直处于重音变换的状况,从而能够在维持乐队原有状态的基础上,增加声部层次和听觉效果上的复杂感。从听觉反应来看,人脑能够很好地将多个乐器发出的声音进行辨别,同时仍旧能够维持相应的独立性,而此种节奏技法使用的即是利用此种特性,从而在有限乐器数基础上,带给观众更好的听觉体验。

结 语

通过研究发现,由于当时创作条件和经费的限制,作品采用的乐队编制极为节省,但这并没有成为限制斯特拉文斯基的绊脚石,相反,这更激发了他对于未知创作空间的探索:他在运用复节奏和节拍的结合上大胆创新,节奏线条的对位张力的多样性建构,精心布局节奏张力的横纵线条,使整部作品达到意想不到的丰满音响效果,彰显出简约而不简单的独特魅力!这些特质不仅成为斯特拉文斯基后来创作的一些显见特色,也成为影响那个后来许多作曲家音乐创作的经验或技术积淀;另一方面,《士兵的故事》不仅形式上使用综合因素,其音乐也能反映出后来某些新室内乐性质,因此它无论对作曲家,还是对20世纪的新音乐或新室内乐的形成与发展来说,都具有十分重要的意义。

谱例4.

伊戈尔•斯特拉文斯基是一个敢于不断否定过去,探索新方向的作曲家。半个世纪以来,为二十世纪的主要潮流提供了源源不断的动力,用他所理解、所感受的情感去创造新的音乐。从他的身上,闪耀光辉的不仅仅是精湛的创作技巧,更是孜孜不倦勇于创新、不断开拓的进取精神,正是这种难能可贵的品质促使他成为一代音乐大师。他的创作轨迹,似灯塔一般为音乐创作者、音乐学习者指引前进的方向,也许用他自己的一句话可以让我们更好地认识他的创作特征:“我认为,把我当做革命者是一个错误。如果一个人只需打破习惯就可以贴上一个革命者标签的话,那么每一个艺术家,只要他有些东西要说,并因说这些东西而冲破已建立起来的习惯的束缚,他就可以被看做是一个革命者了。”[3]

[1]钟子林.西方现代音乐概述[M].北京:人民音乐出版社,2011:46.

[2]高佳佳.斯特拉文斯基序列音乐研究[M].北京:商务印书馆,2003:94.

[3](美)约瑟夫•马克里斯.西方音乐赏析[M].刘可希,译.北京:人民音乐出版社,1987:544.

[4]斯特拉文斯基.音乐诗学六讲[M].姜蕾,译.上海:上海音乐学院出版社,2014.

[5]周耀群.斯特拉文斯基[M].北京:人民音乐出版社,1998年10月第1版

[6]沃尔夫冈•多姆灵(德).斯特拉文斯基[M].北京:人民音乐出版社,2003.

[7]杨立青.乐思•乐风[M],上海:上海音乐学院出版社,2006.

[8]斯特拉文斯基•克拉夫特.对话[J]音乐艺术,1988(1).

[9] Mikhail Druskin.Igor Stravinsky, His Personality, Works and Views (Transtated from Russian) [M]. Cambridge University Press, 1979.

[10] Eric Walter White.Stravinsky,The Composer and His Works [M].Faber and Faber, London and Boston,1979

[11] Igor Stravinsky.Memories and Commentaries [M].University of California Press,1981.(责任编辑:李小戈)

J614.5;J603

A

1008-9667(2016)04-0117-05

2015-10-29

邱 月(1987— ),女,山东高密人,南京艺术学院音乐学院2014级博士研究生,研究方向:作曲与作曲技术理论研究。