老年人群颈部动脉硬化斑块与缺血性脑血管病的关系研究

郑政

(太康县人民医院 神经内科 河南 周口 461400)

老年人群颈部动脉硬化斑块与缺血性脑血管病的关系研究

郑政

(太康县人民医院 神经内科河南 周口461400)

【摘要】目的研究老年人群颈部动脉硬化斑块与缺血性脑血管病的关系。方法以太康县人民医院2012年2月至2015年2月收治的70例缺血性脑血管疾病患者为研究组,其中脑梗死62例,短暂性脑缺血发作(TIA)8例,选择同期50例健康体检者为对照组,均行颈部血管彩色多普勒超声检查,比较两组动脉硬化斑块检出率及其性质(斑块类型)。结果研究组颈部动脉硬化斑块检出率71.4%,显著高于对照组的26.0%,差异有统计学意义(P<0.001)。两组颈动脉硬化斑块分型比较,差异有统计学意义(P<0.05)。缺血性脑血管病患者检出动脉硬化斑块50例,135个(左侧72个,右侧63个)。结论颈部血管动脉硬化斑块是缺血性脑血管病发生的高危因素,两者关系密切,颈动脉分叉处硬化斑块最多,以不稳定型斑块为主。

【关键词】颈部血管彩超检查;动脉硬化斑块;缺血性脑血管疾病

缺血性脑血管疾病具有较高发病率、较高致残率,其发病原因较为复杂,其中最主要原因为颈动脉斑块破裂脱落致使血管阻塞所致[1]。近年来国内外研究均发现,颈动脉粥样硬化可能参与缺血性脑血管发生、发展过程[2],因此准确了解动脉粥样硬化与缺血性脑血管疾病之间的关系,对疾病防治及其预后改善、评估具有十分重要的意义。基于此,本研究通过与健康正常人群比较,利用彩色多普勒超声检查观察分析老年人群颈部动脉硬化斑块与缺血性脑血管疾病的关系,报告如下。

1资料与方法

1.1临床资料收集太康县人民医院2012年2月至2015年2月收治的缺血性脑血管疾病患者共70例,作为研究组,经影像学(CT或MRI)、病理检查证实。男40例,女30例;年龄62~86岁,平均(68.4±6.4)岁。其中脑梗死62例,短暂性脑缺血发作(TIA)8例。选择同期50例健康体检者(非缺血性脑血管病)作为对照组,男23例,女27例;年龄40~80岁,平均(65.8±10.2)岁。两组性别、年龄差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2检测方法所有对象均接受颈部血管彩色多普勒超声检查,仪器设备选择Aplil XG型(TOSHIBA公司生产),探头频率为7.5~12.0 MHz,70例缺血性脑血管疾病患者于入院后当日检查,50例健康体检人员则于体检当天完成。包括双侧颈总动脉(CCA)、颈内动脉(ICA)、颈动脉分叉处(BIF)部位,观察和记录受检者颈动脉内膜厚度,颈动脉硬化斑块大小、形态、性质等情况。

1.3诊断标准颈动脉硬化斑块:颈动脉内膜-中层厚度在1.0 mm及以上,膨大处厚度在1.2 mm及以上。依据影像学表现可将颈动脉硬化斑块分为Ⅰ型(中低回声,脂质性软斑块)、Ⅱ型(中等回声,纤维性斑块)、Ⅲ型(不规则强回声,钙化性硬化斑块)、Ⅳ型(内部回声不均,溃疡性混合斑块)4种类型。另外,依据超声回波大小将斑块分为不稳定型(低回声)、稳定型斑块(高回声)。

2结果

2.1颈动脉斑块硬化检出情况研究组动脉硬化斑块检出50例(其中不稳定型36例,稳定型14例),占71.4%;对照组动脉硬化斑块检出13例(不稳定型4例,稳定型9例),占26.0%。两组动脉硬化斑块检出率比较差异有统计学意义(P<0.001)。

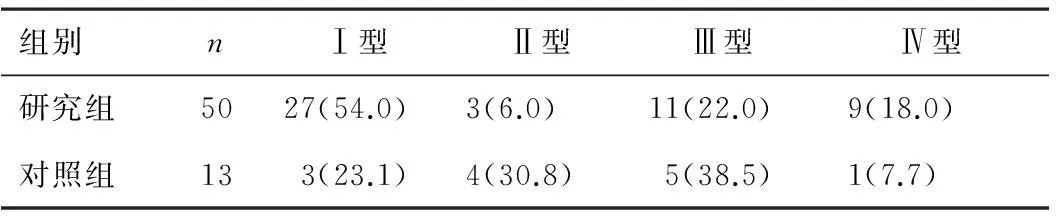

2.2颈动脉硬化斑块性质两组颈动脉硬化斑块分型比较,差异有统计学意义(χ2=9.56,P=0.02)。见表1。

表1 两组颈动脉硬化斑块性质(类型)比较[n(%)]

2.3缺血性脑血管病患者颈动脉斑块分布缺血性脑血管病患者检出颈动脉斑块50例,其中左侧CCA处17个,BIF处42个,ICA处13个;右侧CCA处11个,BIF处40个,ICA处12个。

3讨论

缺血性脑血管疾病主要包括脑梗死、短暂性脑缺血发作,其中以脑梗死为主。本研究70例缺血性脑血管疾病患者中脑梗死62例,占88.6%。脑梗死典型特征为脑组织局部缺氧缺血性坏死,主要由动脉粥样硬化引起,表现出神经功能缺损症状,若处理不当可能导致患者死亡[3]。为此了解缺血性脑血管疾病发病高危因素,采取有效的预防措施对降低缺血性脑血管疾病发生率至关重要。

颈动脉系统作为颅脑血液供应重要来源之一,若其血管内膜增厚、动脉粥样硬化或狭窄等均可能导致血管壁病变,形成血栓,中断机体脑组织局部血液供应,进而引发神经功能缺损症状[4]。临床实践表明,不稳定型斑块易脱落,进而堵塞血管增加脑梗死发生率,而稳定型斑块危险性较小,通常于脑动脉血流动力学改变下引发远端血管暂时性缺血发作[5]。彩色多普勒超声检查不仅可清晰显示颈动脉斑块大小、数目、形态等情况,而且可有效反映血流动力学,操作简单,具有无创安全、经济实惠、重复性强等特点,在颈动脉粥样硬化及其严重程度评估中有重要作用。崔可飞等[6]研究发现脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块发生率、软斑检出率均明显比非心脑血管疾病患者高,同时肯定了颈部彩超对缺血性脑血管疾病危险因素的诊断价值。本文通过与健康体检人群(非缺血性脑血管疾病)比较,彩色多普勒超声检查出研究组颈动脉硬化斑块发生率明显高于对照组(P<0.001),提示缺血性脑血管疾病相对健康体检人群明显易出现颈动脉硬化斑块,与张艳汝等[7]研究结果基本一致。

根据影像学表现可将颈动脉硬化斑块分为4种类型,Ⅰ型、Ⅳ型斑块均不规则,临床归为不稳定型斑块,斑块内成分以脂质为主,该成分大多数分布在巨噬细胞及平滑肌细胞源性细胞中,即炎性细胞较多,而炎性反应会溶解斑块内胶原蛋白,降低纤维组织含量,对斑块强度造成不良影响,加上巨噬细胞对脂质进一步摄取,造成脂质核心软化且扩大,受相关因素影响则易导致斑块破裂脱落,形成血栓,最终引发缺血性脑血管疾病。Ⅱ型、Ⅳ型斑块轮廓清晰且稳定,超声以中等或强回声为主,归为稳定型斑块。本文研究组患者不稳定型斑块检出率明显比对照组高,差异有统计学意义(P<0.05),提示不稳定型斑块是引发缺血性脑血管疾病的主要危险因素。另外,临床上大部分患者颈动脉斑块于多条动脉中分布,包括颈总动脉、颈内动脉、颈动脉分叉处等,本文缺血性脑血管疾病患者中动脉硬化斑块分布以BIF处最多,双侧颈总动脉及颈内动脉分布也较多,提示双侧颈动脉同时受累,进一步表明颈动脉斑块与缺血性脑血管病之间存在密切联系,与佟丽媛等[8]研究结果基本一致。

综上所述,老年人群颈动脉血管彩超动脉硬化斑块与缺血性脑血管病之间关系明确,前者是后者发病的主要危险因素之一,临床值得进一步研究。

参考文献

[1]方乐,王田蔚,佟丽媛,等.颈动脉粥样斑块与缺血性脑血管病的相关性[J].中风与神经疾病杂志,2013,30(6):528-530.

[2]韦超.多层螺旋CT血管造影颈动脉粥样硬化斑块评估与缺血性脑血管病的相关性研究[D].合肥:安徽医科大学,2011.

[3]董彦.缺血性脑血管病与颈动脉粥样硬化病变的关系[J].中国药业,2010,19(15):76.

[4]熊建群,余琛,李应华,等.颈内动脉形态异常与缺血性脑血管病及颈动脉粥样硬化的关系[J].中华超声影像学杂志,2012,21(7):583-586.

[5]德吉博.颈内动脉粥样硬化与缺血性脑血管病的关系分析[D].中山:中山大学,2010.

[6]崔可飞,卢宏.超声对颈动脉粥样硬化斑块与缺血性脑血管病关系的评价[J].中国实用神经疾病杂志,2011,14(15):57-58.

[7]张艳汝,张媛媛.缺血性脑血管病与颈动脉粥样硬化斑块的相关性研究[J].医学综述,2013,19(5):947-948.

[8]佟丽媛,王田蔚,方乐,等.缺血性脑血管病与颈部血管动脉硬化斑块的相关性[J].中国老年学杂志,2013,33(9):2137-2138.

(收稿日期:2015-09-11)

【中图分类号】R 743

doi:10.3969/j.issn.1004-437X.2016.02.028