广州地区某镇农村留守小学生现状调查分析

作者简介:赖仕康(1970-),男,广东增城人,小学高级教师,本科学历,增城区派潭镇教学指导中心教研员,增城区首批基础教育系统名教师,增城区中小学第一届教育科研理事会理事,增城区教育科研专家库成员。

摘 要:运用问卷调查、访谈调查等研究方法,了解和分析广州市增城区派潭镇农村留守小学生存在的生活、心理、学习和品行等问题,并从家庭、学校和社会三个层面提出解决农村留守小学生问题的对策。

关键词:农村留守小学生;亲情缺失;家庭教育错位;对策

中图分类号:R473文献标志码:A文章编号:2095-9214(2016)02-0009-03

广州市增城区派潭镇自2005年打造全国旅游生态镇以来,当地政府禁止发展工业,大量农村剩余劳动力进入城市打工,从而造成大量的农村留守儿童。农村留守小学生是指在小学就读的农村留守儿童。儿童时期是人身体发育、性格养成、知识积累的关键时期。亲情的缺失和家庭教育的错位,使留守小学生在生活、学习、心理和思想品德等方面,缺乏适时而必要的指导而产生较多的问题,面临学业欠佳、心理失衡、行为失范和安全失保的风险。因此,通过本调查分析,查清增城区派潭镇农村留守小学生的实际人数,了解并分析他们的状况,从而评估和判断农村留守经历所导致的负面影响问题,进而从政府、学校、监护家庭三个层面探讨解决问题的对策,为每一位农村留守小学生能享受平等教育、全面发展提供保障。

一、 对象与方法

(一)对象。在广州市增城区派潭镇5所小学3个分教点,以班级为单位对全镇共2984名小学生进行调查,筛选出留守小学生941名作为调查对象,年龄分布在6至13岁之间,发放由课题组设计的《派潭镇农村留守小学生状况调查问卷》941份,回收问卷941份,回收率100%,排除无效问卷15份,最终有效问卷926份,男生504人,女生422人。

(二)方法。《派潭镇农村留守小学生状况调查问卷》根据研究目的进行编制,邀请有关专家,对所设计问题进行多次整理、归类和筛选,剔除其中重复、语句不清的条目,选取其中具有代表性、普遍性的条目。问卷分为留守小学生分布情况和监护情况、留守小学生心理状况及留守小学生的学校教育和社会教育状况三部分共11个题目组成。

信度和效度 调查问卷定稿前曾先后邀请广州市心理学博士1名、增城市小学德育研究会专家5人、小学主管德育副校长5人和一线高级教师5人进行效度评价,经专家会审并修改,问卷的结构和内容比较完善,具较高的科学性和有效性。为保障调查问卷的可靠性,采用重测法,将前后两次测量结果用SPSS17.0进行分析。计算结果表明,两次测量结果的Pearson相关系数r=0.812,说明前后两次问卷调查高度相关,调查内容是可信的。

(三) 数据处理。由课题组根据统一指导语组织农村留守小学生填写调查问卷,低年级的留守小学生采用访谈的方式进行,三至六年级的留守小学生自己完成调查问卷。数据采用问道网AskForm(是目前国内专业的调查问卷服务在线工具平台,提供市场调查、问卷调查、专业网络调查统计分析服务等)进行统计处理与分析。

二、结果与分析

(一)农村留守小学生家庭教育缺乏

关于农村留守小学生家庭教育缺乏的问题,主要由“年级分布情况”、“学习生活监护类型”、“监护人的受教育程度”、“网络游戏的控制”、“不良行为习惯”等五部分构成。

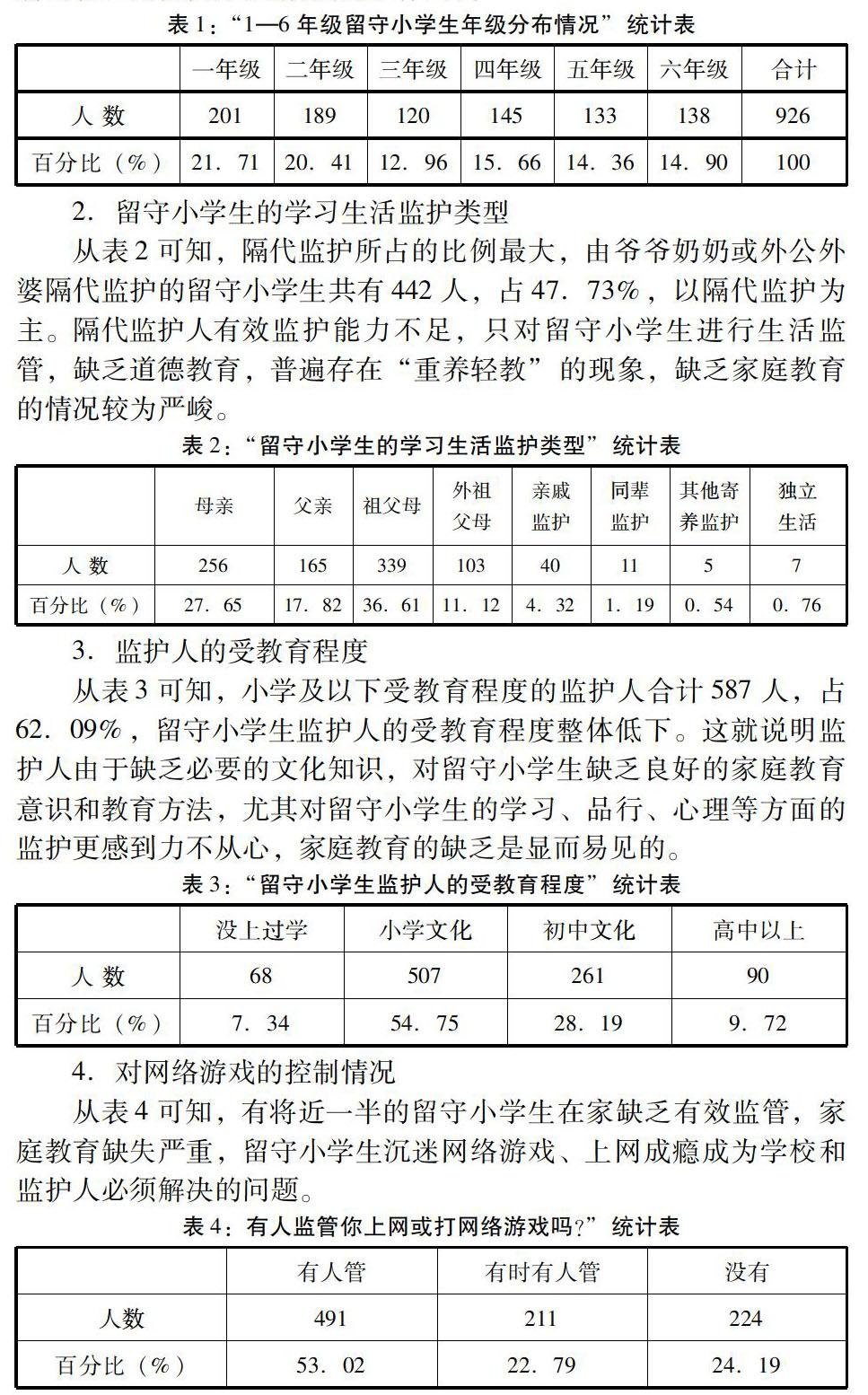

1.留守小学生年级分布情况

从表1来看该镇农村留守小学生年级分布规律,一、二年级比重最高,三年级比重最低,四至六年级趋于接近。由此可见,农村留守小学生低年级所占的比重较高,而低年段的留守小学生在成长期间缺乏的恰恰是亲情的抚慰与关怀。

2.留守小学生的学习生活监护类型

从表2可知,隔代监护所占的比例最大,由爷爷奶奶或外公外婆隔代监护的留守小学生共有442人,占47.73%,以隔代监护为主。隔代监护人有效监护能力不足,只对留守小学生进行生活监管,缺乏道德教育,普遍存在“重养轻教”的现象,缺乏家庭教育的情况较为严峻。

3.监护人的受教育程度

从表3可知,小学及以下受教育程度的监护人合计587人,占62.09%,留守小学生监护人的受教育程度整体低下。这就说明监护人由于缺乏必要的文化知识,对留守小学生缺乏良好的家庭教育意识和教育方法,尤其对留守小学生的学习、品行、心理等方面的监护更感到力不从心,家庭教育的缺乏是显而易见的。

4.对网络游戏的控制情况

从表4可知,有将近一半的留守小学生在家缺乏有效监管,家庭教育缺失严重,留守小学生沉迷网络游戏、上网成瘾成为学校和监护人必须解决的问题。

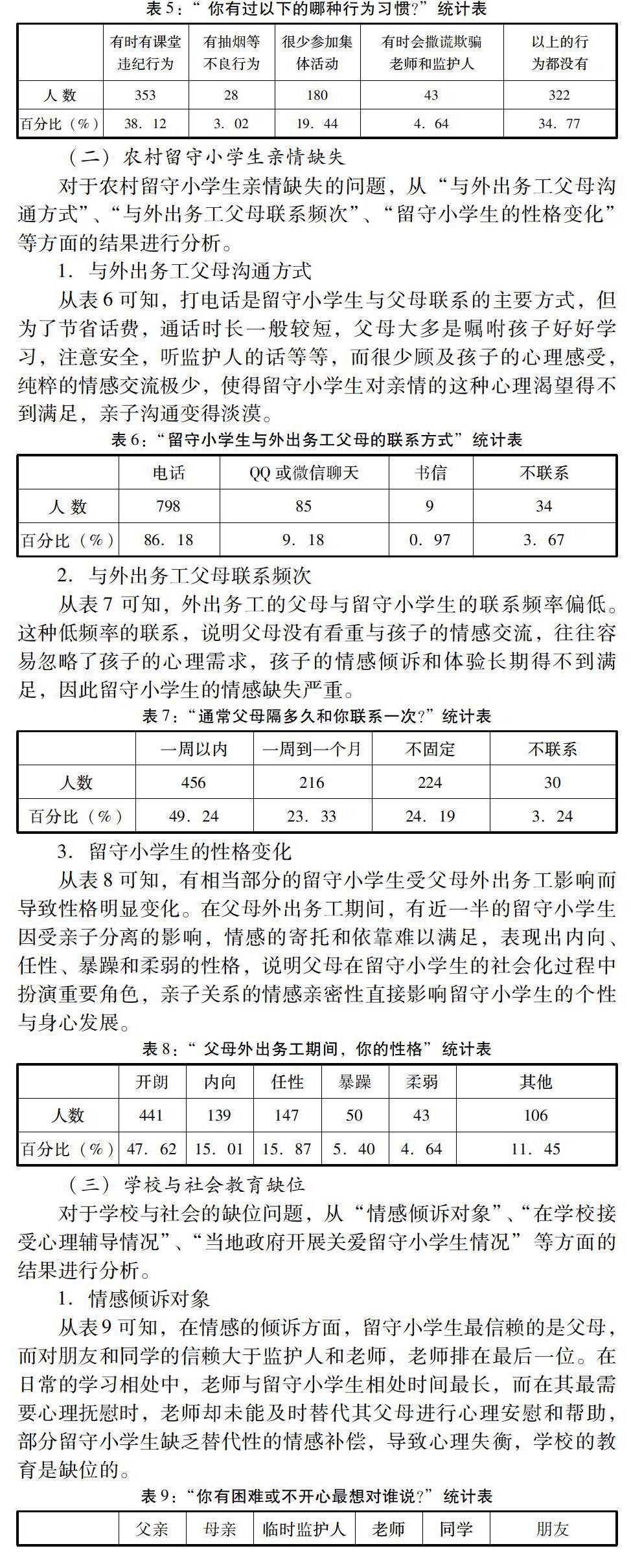

5.留守小学生的不良行为习惯

从表5可知,由于监护人无法对留守小学生进行德育和良好生活习惯的正面引导,大部分留守小学生缺乏有效的家庭监护和行为约束,导致纪律散漫,德行失范。

(二)农村留守小学生亲情缺失

对于农村留守小学生亲情缺失的问题,从“与外出务工父母沟通方式”、“与外出务工父母联系频次”、“留守小学生的性格变化”等方面的结果进行分析。

1.与外出务工父母沟通方式

从表6可知,打电话是留守小学生与父母联系的主要方式,但为了节省话费,通话时长一般较短,父母大多是嘱咐孩子好好学习,注意安全,听监护人的话等等,而很少顾及孩子的心理感受,纯粹的情感交流极少,使得留守小学生对亲情的这种心理渴望得不到满足,亲子沟通变得淡漠。

2.与外出务工父母联系频次

从表7 可知,外出务工的父母与留守小学生的联系频率偏低。这种低频率的联系,说明父母没有看重与孩子的情感交流,往往容易忽略了孩子的心理需求,孩子的情感倾诉和体验长期得不到满足,因此留守小学生的情感缺失严重。

3.留守小学生的性格变化

从表8可知,有相当部分的留守小学生受父母外出务工影响而导致性格明显变化。在父母外出务工期间,有近一半的留守小学生因受亲子分离的影响,情感的寄托和依靠难以满足,表现出内向、任性、暴躁和柔弱的性格,说明父母在留守小学生的社会化过程中扮演重要角色,亲子关系的情感亲密性直接影响留守小学生的个性与身心发展。

(三)学校与社会教育缺位

对于学校与社会的缺位问题,从“情感倾诉对象”、 “在学校接受心理辅导情况”、“当地政府开展关爱留守小学生情况”等方面的结果进行分析。

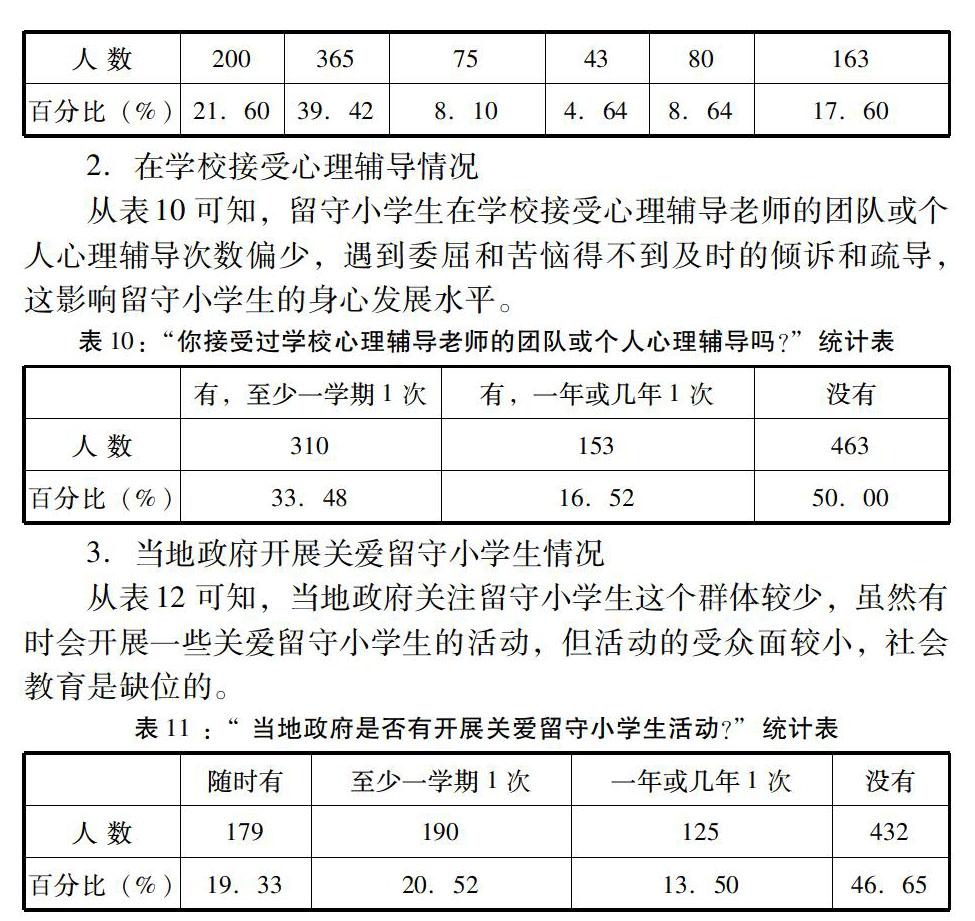

1.情感倾诉对象

从表9可知,在情感的倾诉方面,留守小学生最信赖的是父母,而对朋友和同学的信赖大于监护人和老师,老师排在最后一位。在日常的学习相处中,老师与留守小学生相处时间最长,而在其最需要心理抚慰时,老师却未能及时替代其父母进行心理安慰和帮助,部分留守小学生缺乏替代性的情感补偿,导致心理失衡,学校的教育是缺位的。

2.在学校接受心理辅导情况

从表10可知,留守小学生在学校接受心理辅导老师的团队或个人心理辅导次数偏少,遇到委屈和苦恼得不到及时的倾诉和疏导,这影响留守小学生的身心发展水平。

3.当地政府开展关爱留守小学生情况

从表12可知,当地政府关注留守小学生这个群体较少,虽然有时会开展一些关爱留守小学生的活动,但活动的受众面较小,社会教育是缺位的。

三、讨论

(一)农村留守小学生成长过程中呈现的主要问题

在此次调研中,我们发现父母外出打工对留守小学生成长、发展确实存在较多负面影响。通过深入分析这些影响,致使留守小学生的家庭教育问题、心理健康问题和学校教育问题逐渐凸显出来。

1.家庭教育缺失导致行为失范

家庭教育对孩子有着直接、持久和潜移默化的作用。而在留守小学生的家庭中,父母外出务工造成了父母在家庭教育中主体责任的缺位,同时由于监护人素质偏低,大多局限于让孩子吃饱穿暧,根本无法负起教育管理孩子的责任,典型的“重养轻教”。所以,留守小学生所受的家庭教育是残缺不全的,甚至有部分的家庭教育是基本处于空白状态。如调研数据显示,隔代教育达到47.73%,隔代老人对孩子存在溺爱、纵容行为,对孩子身上出现的各种不良行为常持默许的态度,无形中助长了孩子的依赖性和惰性,导致孩子形成自私自利、任性妄为、蛮横霸道等品行问题。这与陈伙平等对《福建省农村留守儿童问题调查研究》结论基本一致,由于监护人监护不力,家庭教育出现“真空地带”,不少留守儿童沾染上说谎、逃学、沉溺网络、打架斗殴等恶习,甚至走上偷盗、抢劫等违法犯罪的道路,留守儿童比正常孩子存在更明显的不良行为与道德问题。[1]

2.亲情缺失导致的心理失衡

李宝峰的研究[2]显示,留守儿童在SCL—90量表中,躯体化、强迫症、人际关系敏感、抑郁、焦虑、恐怖、偏执、敌对、精神病性9个因子上的分值均高于全国常模(P<0.01),躯体化、人际关系敏感、敌对、抑郁这4个因子已达到显著性差异水平(P<0.001),在271名测试儿童中有28.8%的有轻度不良反应,2.2%有比较明显的心理问题。在此次问卷调研中,一个重要的事实是农村留守小学生与父母的联系方式单一、联系频率偏低,亲子互动的阻隔而导致情感的长期缺失,加上教师缺乏有效心理辅导,留守小学生的性格变化明显,存在心理健康失衡问题。我们在电话访谈中了解到,大部分家长考虑更多的,是如何挣更多的钱,为家庭生活和孩子成长提供坚实的经济和物质保障。他们给予孩子的往往都是物质的东西,无暇顾及孩子的情绪情感变化,在心理自我安慰与处事态度等方面缺乏正确的引导。在这次访谈中,一些低年段的留守小学生“话未开口泪先流”,他们都有被父母“遗弃”的感觉,这种遗弃感如果不及时疏导会让他们产生叛逆和仇视心理,甚至出现小偷小摸、打架斗殴、抽烟喝酒、泡网吧等不良行为。留守小学生正处于身心发展的关键时期,在缺乏父母关爱和正常家庭氛围的环境下成长,往往焦虑紧张,缺乏安全感,长期以往性格变得内向、自卑、悲观、孤僻,人际交往能力也较差。可见上述心理发展过程中出现的偏差如果久存不解,就会出现心理健康问题。一旦形成畸形心理,进行矫正型教育要比教育更难。

3.学校与社会教育缺位导致的人格障碍

留守小学生正处于人格形成的关键时期,特别需要父母的关爱和教导,但他们的父母远行,无法给予他们所需求的,监护人更无暇顾及。因此,留守小学生在心理发展上比其他同龄儿童存在更多的困惑与问题,他们需要学校给予更多的帮助与疏导,需要通过教师、通过集体的温暖弥补亲子关系缺失对其人格健全发展形成的消极影响。但是学校和老师并没有意识到自身在弥补亲子关系缺失及留守小学生人格发展中的重要作用。此次调研的数据分析结果显示,留守小学生与教师交流内心烦恼的比例只有4.64%,教师在孩子的情感交流中信赖度排在倒数第一,有50%的留守小学生认为从来没有得到过来自教师的心理辅导,遇到委屈和苦恼得不到及时的倾诉和疏导。奥地利著名心理学家阿德勒指出:“孩子在家庭教育中造成的错误是持续下去,还是被纠正过来,这种主动权完成掌握在教师的手上。注重儿童的困难,纠正父母的错误,是学校教师的重要工作任务。”[3]

调查还发现,有46.65%的留守小学生认为当地政府并没有开展关爱留守小学生的活动,社会教育的缺位造成留守小学生周末文化生活贫乏,利用周末泡网吧、打游戏等,参与其他不利于成长和发展的活动增多,加上此时段留守小学生监护失效,学校管理失控,形成教育的断层与真空,直接导致“五减二等于零”的教育后果,留守小学生纪律散漫,德行失范,从而导致心理问题的出现。

(二)对策与建议

影响留守小学生心理健康的主要因素有家庭教育、学校教育、社会文化及自身等方面的原因。因此,面对留守小学生存在的生活、心理和教育问题,我们要在家庭、学校和社会范围内营造良好的教育环境,积极对农村留守小学生实施教育干预,尽力给予这个特殊群体应有的关爱,妥善解决他们存在的各种问题,让他们健康快乐地成长。

1.建立留守小学生“电子成长档案”,实施后续教育。留守小学生是一个缺乏亲情和关爱的特殊群体,他们的成长缺乏生活的连续性。建立留守小学生电子档案,具体记录留守小学生的基本情况和成长情况,并随着留守小学生的成长而延续,便于下一任老师把握其成长轨迹,实现跟踪教育。

2.举办“空中家长学校”,加强家庭教育指导。父母始终是孩子的监护人,孩子虽然委托给临时监护人,但父母的教育责任是不能推卸的,父母的亲情更是任何人不能代替的。学校首先要解决家长的思想问题,让他们“人在远方,心系孩子”,担当起家长的教育责任,这是解决“留守小学生”家庭教育的重要问题。其次学校要利用校讯通,通过给远方的家长寄发“告家长书”、利用校讯通平台群发短信等方式宣传家庭教育知识,教育家长赚钱不忘教育子女,不仅要关心孩子的生活和学习,更要关心孩子的行为和品德;不仅要给物质上的东西,更要关注孩子精神和情感问题,关心子女的心理健康,动员家长尽可能地跟孩子多沟通、多联系,使他们懂得:哪怕多一次探望,对孩子的学习进步和成长都是大有裨益的。同时,学校要利用假期、或春节家长回家的时机,召开留守小学生家长会,采用“家长学校”的形式向家长或监护人宣讲留守小学生的监护知识和家庭教育知识,引导他们经常与孩子进行情感交流,学会配合学校教育,形成合力。

3.架设“心桥”,开通亲情电话和进行网络视频聊天。开通亲情电话是对“留守小学生”心理健康教育最基本的方法。学校为“留守小学生”设立公共电话,开通“亲情热线”,给留守孩子与父母的心灵沟通创设平台,让亲子活动不受时空阻隔,增进彼此的亲情。同时,学校利用电脑室,在中午托管时间,有计划、分批次组织留守小学生进行网络视频聊天(如QQ聊天),让留守小学生与父母体验“身隔千里,情牵一线”的聊天方式,使亲子活动不再局限于语音交流,增加亲子活动的频率,提高情感沟通的质量,形成更为有效的互动,拉近家长与子女的亲情,使家庭教育与学校教育保持一致。[4]

4.实施“阳光评价”,加强团体辅导,促使学校和教师重点关注留守小学生的身心健康。在应试教育的原有评价体系下,学校把衡量教师的业绩定为学生的考试成绩,导致教师片面追求考试分数,忽视“留守小学生”的身心健康,忽略了“家庭教育缺位”时更重要的“补位教育”。因此,结合广州市教育质量“阳光评价”的改革,学校要大力进行试验,着力探讨阳光评价体系,引导教师不再以考试成绩作为业绩评价的唯一标准,探索建立以小学生综合素质评价为主的评价体系。在“身心发展水平”的评价中,学校要开设针对青少年身心发展规律的心理课程,专设心理辅导教师,让他们和其他任课教师一起共同对留守小学生的显性和隐性的心理压力进行疏导。尤其是要加强团体心理辅导,对留守小学生加以启发和引导,满足他们成长的需要,增进他们的自我了解与自我接纳,改进他们的人际关系和人际交往技巧,培养他们面对生活、面对自我、面对现实、面向未来的积极人生态度。让留守小学生充分感受来自学校大家庭的温暖,缓解心理压力,解决心理上的困惑,预防心理问题的发生,引导留守小学生走过人生发展的关键时期。

5.地方政府要重视留守小学生的教育工作。“解铃还需系铃人”, 留守小学生的出现其根本是因为当地经济发展水平较低,城市和农村经济发展不平衡,区域经济发展水平差距大。所以政府一方面要努力让农村经济发展,农业发展水平提高了,农民增收幅度更大一点,增加农村剩余劳动力在家附近就业的机会,缩短回家周期,让留守小学生不再留守。另一方面积极组织“青年志愿者”和大中专学生参与留守小学生的教育工作,以多种形式为留守小学生提供教育和生活支持,引导他们健康快乐成长。

(作者单位:广州市增城区派潭镇中心小学)

基金项目:广州市教育科学十二五规划第一批面向一般课题“农村留守小学心理健康问题与对策研究”(课题编号:11C156)阶段性成果。

参考文献:

[1]陈伙平,吴丽丽等.福建省农村留守儿童问题调查研究[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2015(1):138-144.

[2]李宝峰.农村“留守子女”心理健康问题及其干预[J].教育探索,2005(5):82-83.

[3]贾勇宏.人口流动中的教育难题——中国农村留守儿童教育问题研究[M].北京:中国社会科学出版社,2013(1):220-224.

[4]薛天明,夏金兰.构建农村“留守学生”信息化网络心理健康教育模式[J].平安校园,2013(05):47.