古代岭南西樵山茶文化研究

何崚,陈伟明

(1.暨南大学文学院,广东广州516032;2.广东药学院生命科学与生物制药学院,广东广州510006)

古代岭南西樵山茶文化研究

何崚1,2,陈伟明1

(1.暨南大学文学院,广东广州516032;2.广东药学院生命科学与生物制药学院,广东广州510006)

南海西樵山历史上又名茶山,产茶历史悠久,盛产好茶。屈大均在《广东新语》中称“樵茶为粤东第一”。西樵山茶的发源、发展与樵茶文化在岭南茶史文化留下了浓墨重彩的一笔,是岭南茶文化的宝贵财富。从西樵山茶的自然环境、发展兴衰和文人视角下的樵茶文化等三个方面对古代西樵山茶做一个深入的挖掘分析,重现西樵山茶的昔日辉煌。

岭南;西樵茶;茶文化

关于西樵山茶的研究,学界已有初步的研究。[1]从现有的研究成果看,关于西樵山茶的自然环境与茶史研究的深度和广度均不够深入,而樵茶文化研究更是缺乏。因此,在继承前人研究成果的基础上,本文进一步探讨分析西樵山茶的自然环境、发展兴衰过程和樵茶品质,深入挖掘樵茶的文化内涵。

一、西樵山植茶的自然环境

西樵山挺立于南海县的西南部,东经112° 58',北纬22°55',山周近圆形,直径约4公里,面积14平方公里,山峰高度多在海拔300米上下,主峰大科峰海拔344米。[2]1土壤以赤红壤为主。赤红壤是我国华南茶区最具代表性的土壤,土壤呈酸性反应,pH为4.0~5.5,这类茶园土主要种植乔木型大叶种茶树,茶类除生产红茶外,也是生产乌龙茶的较佳地方,如著名的“滇红”、“粤红”、“铁观音”、“凤凰水仙”等大多都出自这类土壤之上。[3]另外,西樵山是一座古火山,属于火山粗面岩地貌,具有气孔状构造,长期的风化侵蚀作用扩大和增多了岩石中的空隙,因而山体易于吸水储水,贮藏了大量潜水,极适合动植物的生长。[2]18综上所述,西樵山肥沃的酸性赤红壤土质非常适合茶树种植,又因山体储水丰富,为茶树的生长提供了良好的条件。

茶树性喜温暖,对热量有一定的要求。在适当的温度条件下,茶树生长良好,茶叶产量高,品质好。

西樵山属南亚热带季风气候,冬不严寒,夏不酷暑,累年平均气温为21.8℃,低温出现在1~3月,平均气温13~17℃,高温出现在7~9月,平均气温在27~28.4℃。[2]18可知,西樵山地区常年热量充足,非常适合茶树的自然生长。

茶树性喜湿润,要求在生长期内降水充沛,分配均匀,空气湿度大。明人霍益芳这样描述,“樵山村落拔地千仞,攒空而处,三春雲氣浡滃,万壑千岩,烟凝雾聚,昏旦莫辨,如在混沌之天,居民或不耕而食,不桑而衣,茶利溥也。”[4]419-421可知,西樵山地区空气湿度大,常年雾气弥漫,极适合茶树的生长,由于茶利甚厚,当地山农均以茶为业

在古代西樵山,由于地狭人稠的原因,茶树往往与各种果树和经济作物等相间种植,纵横密布,而对于茶叶品质起到了意想不到的效果。据明·霍益芳《西樵山志》记载:“蝇木:南海西樵村人种茶,植之以为阴。木高数丈,叶细如豆叶,落畦上,则茶不生螆。山人多植于畦中,早则蝇树降水以滋茶,潦则蝇树升水以燥茶,故茶恒无旱潦之患。又夏秋时,蝇皆集于蝇树不集茶,故茶无螆而芳,味好盖蝇树,茶之所赖以为洁者也。己受蝇污而以洁与茶,为德于茶者也,山下茶畦多种之,山上则否。以山上雲雾多而不生蝇也。”[5]200明·陈恭尹在《西樵泉石记》记载:“水四岀,故無地不耕,高者艺菽树茶,下者秀稻梁,民家其上而食者数万指。”[5]167另外,《羊城古钞》记载:“山中又多平地,可以种茶,茶田中有村十余,鸡犬鸣吠,若近若远,杜鹃、兰、桂之属,掩苒含风,花栈参差,云畦历乱,游者往往迷路。”[6]496从现在的知识可知,樵茶的种植的生态系统完全符合当今的茶园生态系统要求,蝇树与茶树混植,蝇树高于茶树,可以给茶树遮阴,还可以防止茶树生涝和生螆。另外,西樵山多亚热带常绿林,多樟、松、桂、竹等林木,亦有提升茶树品质的作用。

二、古代岭南西樵山茶发展史

(一)起源期

岭南古代茶业起源较早,但发展进程较慢,直至进入明清后,岭南茶业才初有起色并逐渐在全国占有一席之地。关于西樵茶的起源,也许在秦始皇统一岭南的时候,已经将内地的茶种带来并广泛种植。两汉时,岭南已经广泛流行茶、皋芦和瓜芦之类的饮料,尽管名称各异或品质不佳,但茶确实在岭南地区广泛种植。唐中期以后,陆羽在《茶经》一书中写道:“岭南:生福州、建州、韶州、象州。其思、播、费、夷、鄂、袁、吉、福、建、韶、象十一州,未详。往往得之,其味极佳。”另外,自岭南地区从贞元九年开始征收茶税开始,说明岭南已经成为全国重要的茶区。那么西樵山茶亦在这个漫长的过程中得到充分的酝酿和准备,亦开启了西樵茶的产生,但此时的西樵茶并不成气候。

(二)萌芽期

唐末,西樵茶迎来发展转折期,即当地百姓非常熟悉的唐末诗人曹松移栽茶种至西樵山,为西樵山茶萌芽之始,以后樵民始踊跃植茶,且茶农感其德,建有“茶仙庙”纪念他。那么曹松是否移栽了顾渚茶种?曹松移栽的茶树在西樵山的什么位置呢?关于第一个问题,文献上的记载有两种说法,比较广泛的说法是曹松移栽了顾渚茶种,并教樵民顾渚茶采制、焙茶方法,具体见明万历《广东通志》记载:“西一百二十里曰西樵山。……唐末诗人曹松移植顾渚茶于此,居人遂以茶为生云。”[7]另有,清道光《南海县志》记载:“曹松,……嘗至西樵栖遲久之,移植顾渚茶于中,教其民焙茶,至今樵茶甲于南海。”[5]601同样的记载亦出现在屈大均的《广东新语》和刘子秀的《西樵游览记》等文献中。还有另一种说法较为独特,其见光绪年间梁念祖所撰《纪游西樵山记》一书,在《游樵记》一文中写到:“宋时曹松,人称为诗客,又曰茶仙。由江西移种生晒茶种。”[8]175以上两种说法中,尽管梁念祖详细说明了曹松所移栽的茶种为江西生晒茶种,但其说法不见于其他文献,所以我们还是一致以顾渚茶种的说法为主。

关于曹松当年移栽顾渚茶的确切位置,历代方志中均无记载,但在明·霍尚守所撰《西樵玉池记》一文中写道:“宝峰之南,有池天成,高出平地可三百仭。……东岸石壁方丈,临水而奇,是谓蓬莱岩。……有古茗十数株,并高丈余,世传种出顾渚,盖唐末诗人曹松移植云。”[9]225-226可知,曹松当年移栽茶种的位置就在宝峰以南玉池东岸的蓬莱岩上。另据清·马符录撰《西樵志》记载:“叶春及字化甫,惠州归善人……,万历乙亥入西樵,寓四峰书院,……游玉池钓台……观玉池石刻曹松遗植,登蓬莱岩石”。[10]207即明代归善人叶春,于万历乙亥入西樵山,居四峰书院,邀友人同游西樵山,所看到的石刻“曹松移植”的碑文就在玉池边上,以纪念当年曹松栽植茶树的地方。

五代南汉时,有乌利道人在西樵山开辟茶园。据《西樵游览记》记载:“乌利道人者,南汉时游方至西樵,爱喷玉岩之胜,遂棲止焉。辟谷修炼,植茶成园。喜禁咒之术。岩下有丹井,一赤一白。丹成羽化而去后,最著。灵异山人家祀之今,岩亦称乌利云。”[4]595乌利道人是哪里人氏,文献并无说明,只道“不知何许人也”,乌利道人游方至西樵山后,爱喷玉岩幽胜,遂栖止于现在的蜘蛛蜂南麓的喷玉岩,且辟谷修炼,植茶成园,大概所植之茶为顾渚茶。如果西樵山茶为历代广东名茶,那么必然成为贡茶上贡朝廷,据北宋《册府元龟》记载:“(乾化)二年(912年)四月,广州献金银、犀牙杂宝货及名香等,合估数千万,是月客省引进使韦坚,使广州迴,以银、茶上献,其估凡五百余万。”[11]可以推断,在五代南汉国的广东,西樵茶是作为贡茶之一进贡中央朝廷的。

宋元时,广东各地均有产茶。北宋时广南东路成为茶税征收地。元丰八年王子京请榷广东茶,据《续资治通鉴长编》记载:“七年,福建转运副使王子京言,建州旧榷腊茶,而商贾冒贩获厚利。……明年,户部言,子京又请禁两浙、江南、广东茶,诏惟幾南、陕西路通商,余皆为榷茶地云。”[12]粤中茶、盐两政流弊滋多,时任广东常平茶盐司提举海达悉心整顿,政绩显赫,以致府库充盈。元代时,据《蒲寿庚研究》:“公讳海达儿,官名海达。……朝廷闻其贤,宣授太中大夫,晋授中奉大夫,擢广东常平茶盐司提举管千户侯。……奉封翁就养粤署。时粤中茶盐两政,流弊滋多。公下车悉心整顿,官山府海,赋税骤增。贡舶商帆,鹅湖云集,阛阓之盛,溢郭填城,府库充盈,闾阎无怨。”[13]元代时,广州路“茶诸县皆出”[14]。宋元时,也许是因为文献缺乏的缘故,并不能了解到西樵茶的详细情况,但从广东作为茶税的征收地,以及茶税对于政府财政的重要性来看,说明各朝政府均重视广东各县茶业的发展,南海县西樵茶亦不例外。

(三)发展兴盛期

如果说岭南茶业的发展是从明代开始的,那么西樵茶的发展亦从明代始逐渐发展起来,且在中国茶业自清中叶逐渐进入发展的鼎盛期,西樵山茶业的发展亦进入鼎盛阶段。西樵山虽不算高峻,面积亦只有14平方公里,但明至清文献中记载西樵山植茶之地卻甚多,包括大科峰、大仙峰、蜘蛛蜂、白云洞、黄龙洞、雲端村、锦岩、白云寺、云岩古寺等多处。如大科峰为西樵山绝顶,在通往山顶的路上,处处是茶畦,明·欧大枢有《登大科峰》一诗有描写道:“茶径千畦上”。[15]再如在白云洞辟有茶园,明·区大相《寻白云洞》一诗道:“茗园春雨过”。[16]409还有雲端村的茶树均是百年老树,明·区大相《雲端村》一诗写道:“仙茗百年根”。[4]504清初顺德人陈恭尹游览西樵山沿途景色时,写诗描述道:“硗埆纵横总植茶,平原无土不桑麻。”[5]170即在西樵山上,除了桑麻之类种在较为肥沃的土地上,其他地方均纵横密布种满了茶树。

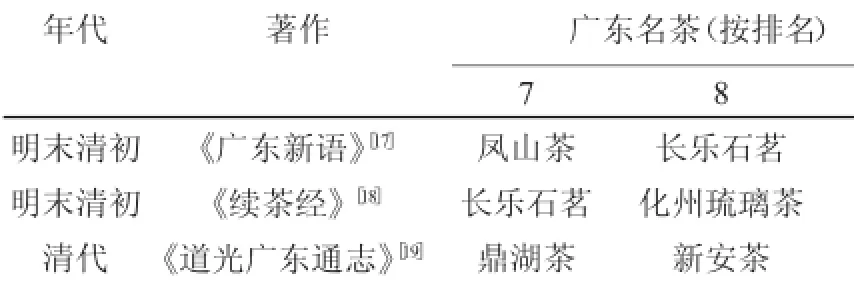

西樵山茶是明清岭南名茶。明清的屈大均、陆廷灿等著作及地方志中均有西樵山茶的记载(见表1)。由于西樵山茶为历代岭南名茶,茶税历来征收甚重,亦出现韩雍上奏朝廷请免西樵山茶税事件,据记载道:“都宪韩襄毅公有大德于樵,樵旧无祠,樵之父老报公也。……此韩公也。成化而上,吾樵茶租之征重矣,金花之银,锡蛇之酷极矣。吾樵之民逃窜四散,几不免水火矣。赖都宪姑苏韩公奏免之,乃安居乐业。”[4]453即在明成化以前,西樵山茶租甚重,茶租成为茶农很大的负担,另外还有“金花锡蛇之征”,以致西樵茶民四处逃散。韩雍挺身而出请奏朝廷尽罢免之,后樵民纷纷欢庆归来,重操植茶旧业,山中茶农建祠堂于云路村以纪念韩雍的功德。从韩雍请奏革樵茶税事件,一方面说明了樵民从事植茶业的人数众多,另一方面亦说明了西樵山茶的名气和产量大,因此朝廷很重视西樵山茶租的征收。

表1 明清著作中关于广东名茶的记载

(续下表)

(接上表)

年代著作广东名茶(按排名)7 8明末清初《广东新语》[17]凤山茶长乐石茗明末清初《续茶经》[18]长乐石茗化州琉璃茶清代《道光广东通志》[19]鼎湖茶新安茶

在西樵山茶的兴盛期,西樵山处处是茶市。清番禺优贡生丁晸《清溪即事》一诗描述道:“满市新茶香隔岸,几船枯草乱回汀。”[20]2029诗中作者回忆年轻时屡次经过西樵山,看到清溪两岸摆满了新上市的新茶,船户正在摆渡运送新茶。另外,清顺德举人罗天尺的《春日同陈海六苏瑞一陈圣取游西樵宿马家庄》一诗写道:“茶市千山输薄税,棋枰一局見真机。”[4]538诗中写道罗天尺春日约了陈海六等同游西樵山,宿马家庄,看到当地“茶市千山”,茶叶交易正在紧张地进行,且茶租薄,亦说明西樵山从事茶业者甚多,利由来久矣。

西樵茶农采制茶艺精湛,樵茶品质优越。西樵山地狭人稠,茶产量大,其茶叶优异品质,不仅依赖于西樵山的自然环境,且依赖于山农精于植茶、采茶、制茶和焙茶的手艺,对于茶树自然生长的气候时节把握更是了然于心。《西樵游览记》记载道:“樵茶之佳,以大雪后至春初所采者为良,曰雪鞠厥味,甘芬厥,色清白,露茶虽重不如也。夏月采者为横枝茶,最粗贱,山民如草刈之。”[4]419即西樵山茶农不以常法采制茶叶,常法制茶以社前采制最好,其次为火前,再次为雨前,再次则为常品,然樵茶以大雪后至春初为佳。另外,“今樵茶亦无分上下阴阳,其佳品全在人为,大概采必应时,焙必应候而又择之精,濯之洁,火之良,则茶未有不甘芬者,但不能致远,一出山味,反劣,乃囿于地土也。”即常法植茶之地的选择,以向阳遮阴为佳,然樵茶不分上下阴阳,以茶农的手艺为重,讲究“采必应时,焙必应候而又择之精,濯之洁,火之良”,然后方能制作上好的西樵山茶,且西樵山内的茶为佳,山外则劣。因此,时人称赞樵茶道:“樵茶东粤第一,武定侯称其甲于天下,细注碗中,其氣密覆凝结不散,芬馥若兰,山川佳氣钟之也。”[4]419

(四)衰落期

中国茶业自清中叶逐渐进入发展的鼎盛期。尽管广州一口通商原对于本省的茶业发展是一个促进,然而国内各省优质名茶亦纷纷运送广州外销,西樵山茶在激烈的竞争中并不占优势,并逐渐失去了稳固的茶业地位。从清末至民国,南海县的茶业逐渐衰落,一方面由于各国洋商改购“价廉物美”的锡兰茶和印度茶的缘故,另一方面被来自外省和本省其他县的茶叶所挤占。据宣统《南海县志》之《物产》记载:“茶叶,从前为出口货大宗,现在出口之数理念递减,光绪八年,出口尚有六万五千担,至二十八年,出口不过二万四千担,盖西人多向锡兰、印度买茶,以其价廉也。前后仅距十年,销数之锐减已如是,中国茶业之失败,亦大略可睹矣。西樵山多产茶,山人向以植茶为业,官山墟有茶市一区,近高街百步石地方,近日茶叶失败,山人往往将地售作坟墓,所产茶株比前百不传一,市地亦废,今已夷为民居矣。”[21]284从记载可知,西樵山茶在清末之前外销还能达到6 500担,之后由于锡兰、印度茶的兴盛而逐渐衰落,以致西樵山地的官山墟茶市都卖作坟墓,茶市区亦夷为民居了。民国《佛山忠义乡志》之《商业》记载:“茶纸行。外来之品有乌龙、水仙、龙井、六安香片、普洱、红茶之属,惟销流不甚广,其大宗为本省出品,如清远、古劳、罗定等外运来者。除本地外,并运销广西各属,专业此者不过数家,余皆杂货店兼售。”[21]285民国时期,佛山地区的茶叶已经被外省的龙井、水仙,以及本省清远、古劳、罗定等的茶叶所挤占,在佛山从事茶业的商人已经寥寥可数了。

然而从大的形势来看,西樵茶的衰落只是当时中国茶业衰败的一个缩影,其实广东省乃至全国茶业都面临同样的趋势,不仅是樵茶品质不敌外省和国外,并与当时国内的外贸腐败、茶栈、工行制度等都有密切关系。据雍正《广东通志》记载,广东“茶不及闽浙。”[21]266民国《广东通志稿》之《物产》记载:“茶业。中国商品,向以茶业为出口大宗,与丝业不相上下。……近数十年来,竟为印度、锡兰茶所压倒,一落千丈,于今尚未底止,微乎殆矣。”[21]267另外,美国人威廉·乌克斯在其著作《茶叶全书》一书中写到清末民国初中国绿茶的状况,书中写道:“中国绿茶可大别为路莊绿茶(Country Greens)、湖州茶及平水茶三类。……绿茶主要产地为安徽、浙江及江西三省,他如福建、广东湖南各省亦有少量出产。上述茶产地之主要茶类,为安徽婺源茶、徽州茶、屯溪茶,浙江之湖州茶、平水茶及温州茶,江西之九江茶及福建之福州茶。……广东制造少量之贡熙及眉茶,经广州销于外埠。”[22]116-117可知,广东绿茶已经不具备竞争力了。在乌龙茶方面,广东乌龙亦竞争不过福建乌龙和台湾乌龙,据记载:“中国乌龙茶可分为福州乌龙、厦门乌龙及广东乌龙三种,中以福州乌龙茶最为著名。……福州乌龙昔曾称雄一时,现因有台湾乌龙之竞争,颇受打击。”[22]117

三、文人视角下的西樵山茶文化

西樵山又名理学名山,明正德、嘉靖年间,学者湛若水、方献夫和霍韬等在山上设院讲学,以致登山求学者甚众,浙江著名学者感慨:“西樵者,天下之西樵,非岭南之西樵。”西樵山有着“岭南文化第一山”的美誉以及源远流长的历史,“山不在高,有仙则名”,数百年来,西樵山以其独特的自然和人文景观,吸引了无数文人雅士慕名而来。文人与茶的关系密不可分,历史上知名学者与文章大家,诸如屈大均、湛若水、方献夫、欧大任、黎光、马符录、区怀年、何梦瑶、陈恭尹、刘子秀、梁念祖、卢龙云等游览西樵山,掬泉瀹茗,留下了吟咏西樵山茶的众多诗、文,留下了宝贵的茶文化遗产,亦是岭南茶文化的宝贵遗产。

(一)采茶

西樵山处处是茶畦,文人对于采茶的描写甚多。在碧云村的茶园,有《碧云村》诗云:“客来惯煮胡饭,春到先收谷雨茶。”[16]533在雲路村的茶园,有《雲路村》一诗写道“山间日午款松扉,欲采春茶出翠微。风雨无端天外至,满筐空载白雲归。”[4]306第一首写的是春天最重要的工作是采收谷雨茶;第二首写的是春天抓紧采收谷雨茶,然而无端的风雨天气,以致白忙活了。采茶非常辛苦,茶叶不能及时采摘,老的茶叶就变成了草,因此茶农常常日暮而归,清·何梦瑶《宝鸭池》描述道:“中有敲门者,日暮采茶归。[20]1438

西樵山上茶树与经济作物间作,一家人分工合作,女的采茶,男的割稻,在《西樵山中杂咏》一诗中描写道:“小妇采茶郎拾粳,笑逢山道两边行。收拾茶篮且归去,早携晚饭馌郎耕。”[23]樵人赖以茶为业,但采摘率多妇女,区叔永有《采茶女郎行》一诗描述甚佳,云:“织手盈盈折露稍,倾筐只觉含情远。”[4]590

(二)饮茶

传统文人,皆有山林游癖。山水览胜之地,能蝉脱尘俗之累,令人心地清凉畅舒。而茶是清心之品,最宜于山林水际。文人游览西樵山幽胜处,用泉水泡茶,别有一番滋味。清·马符录《西樵山志》记载归善人叶春,邀友人同游西樵山,到玉泉处,“掬泉瀹茗,饭于岩中”[10]207。清·梁念祖游览西樵山,到龙泉处,用龙泉泡茶,《游樵记》记载:“茶则甘熬龙泉,酒则香薰虎帐,饱我德矣,醉我心矣,”[8]172另有文人竹枝词:“宝峰绝胜露前茶,玉手和衣剪雪芽。不知若个请茶味,采制从朝到日斜。”[5]197竹枝词中描绘了游览宝峰寺的品茶体会,而宝峰寺产茶以白露前后者为佳。山上的摩崖石刻中,有《半山亭碑记》:“彼夫游目聘情,乘风坐月,领略自固因时,而滴仙之杯,醉翁之意,能与人独高千古,即过客偶憩,樵茗一碗,亦足以消积时尘胃,乾隆元年上元日与山中绅众咏觞于此。”[2]188石刻中则描绘了作者游玩西樵山的畅快自在,而樵茶一碗,更是酒足饭饱后的养生秘诀。

(三)烹茶

文人爱茶,还体现在随身携带烹茶用具,遇到景胜处,就地汲泉烹茶,虽烦琐,却乐此不疲,此种境界非室内烹茶所能体会。明·欧大任游西樵山,到玉廪峰瀑布前,“瀑前木客支茶灶”[5]168。明·黎民表到铁泉庵处煮茶,亦有:“瀑前安茗灶”。[24]明·黎光写有《雨后白云寺散步》一诗道:“老僧揖客坐,自煮白雲茶”。[20]1684白云寺的白云茶为西樵山名茶,好景好茶,美不胜收。而明普宁人蔡靉奉命出行至西樵山,烹煮顾渚茶,云:“瑶池远接银河水,丹灶晴烹顾渚茶。”[4]518成鹫和尚给西樵程翁祝寿,写有诗文:“隐君家于南海之西樵,门对西樵之山色,袖挹西樵之烟霞,泉吸西樵之飞瀑,瓶煮西樵之涧茶,日与西樵仙客往来于七十二峰之间,以八荒为一闼,六合为一家。”[25]141

(四)赠茶

西樵山产好茶,清·屈大均称赞西樵山茶道:“樵茶为粤东第一,武定侯称其甲于天下,细注碗中,其氣密覆凝结不散,芬馥若兰,山川佳氣钟之也。”[5]206文人爱茶,而好茶文人更为珍惜,视为馈赠的佳品。北宋的黄庭坚将家乡的“洪州双井白芽”赠送给好友,不仅表达了情谊,亦对家乡的茶做了广泛宣传。异曲同工,文人墨客将西樵山茶作为珍贵的礼物寄赠给亲朋好友,顺德布政刘士奇,在答谢程太史赠樵茶的诗文中写道:“辛夷簾下忆卢仝,封寄情深谏义通。乍阅百团浑似月,不须七椀便乘风。云铛屡挹闻香冽,松籁旋听觉虑空。向道蒙山武夷胜,岂知樵涧摘春丛。”[26]诗中将樵茶与蒙山茶和武夷茶相提并论。湛若水以樵茶送欧大任,欧大任以诗文表谢意,写道:“山侣念别久,雲芽寄毕门。竹下一烹啜,幽人时与言。”[4]542方献夫以樵茶答谢夫椒送诗,写有:“深山知己独痴狂,甘李谁怜不道旁。白露偶堪供客鼎,早春犹未荐山房。(白露、早春俱茶名)东坡岂有黄山梦,常父宁无汤饼肠。渴慰吞江真有约,扁舟共载入微茫。”[2]

(六)茶民

樵农均赖以茶为业,茶业兴旺。道光《南海县志》记载:“山民以茶为业者,殆万家。”[5]601文人游览西樵山,以山人采茶为一靓丽风景线,诗文作品中描写甚多。顺德举人罗天尺游大科峰,写有:“时忆樵峰日初旭,雾开照见采茶人。”[4]499在屈大均的眼里,采茶女风致可观,写道:“茶人半红粉,掩映翠林中”[5]170。高明区叔永对采茶女有着更细致的描述,云:“小姑青丝初覆肩,阿姊勒帛横胸前。秃襟细苧薄如雾,芳春调笑茶畦边。畦树阴踈风日煖,江天雨过黄芽短。织手盈盈折露稍,倾筐只觉含情远。”[4]590

(七)茶歌

采茶工作单调而辛劳,樵民采茶时,唱山歌解闷,饮樵茶解乏。顺德人陈世和在《西樵山歌》一诗,云:“三十二村村一峰,峰峰青削玉芙蓉。歌声唱出浇茶女,幽涧杜鹃相映红。”[4]553明·霍与瑕在《二月二十一日清明如樵展扫》一诗中写道:“采茶歌自细,隔叶语微闻。断尽征人目,罗敷正不群。”[28]而在西樵山的紫姑峰,“惟闻隔岭茶歌与鸟声相应和。”[4]172

四、总结

传统时期,西樵山的茶叶均可通过水路和墟市,满足远近各方的需求。一直到清末之前,茶业在西樵都堪称举足轻重,清人称“樵茶甲南海,山民以茶为业,鬻茶而举火者万家”。如今的西樵山,茶业已成为过去,茶业成为了西樵山怀念“茶山”而设的旅游景点,或者成为吸引游客的旅游文化。作为与丝绸陶瓷同等重要地位的广东出口产品,西樵山茶兴旺一时,它的衰落难免会令人惋惜。只能寄希望于不久的未来,南海西樵山茶能重振昔日辉煌,不然再提到西樵山茶时,只能在历史中寻找痕迹了。

[1]吴建新.南海西樵山茶史考略:农业考古,2007(5).邓芬.西樵山云雾茶:农业考古.2002(2).任建敏.从“理学名山”到“文翰樵山”:16世纪西樵山历史变迁研究.桂林:广西师范大学出版社,2012.

[2]南海县地方志编纂委员会办公室.西樵山志[M].广州:广东人民出版社,1992.

[3]杨亚军.中国茶树栽培学[M].上海:上海科学技术出版社,2005:311.

[4]刘子秀.黄亨,谭药晨刊补.西樵游览记[M].桂林:广西师范大学出版社,2012.

[5]潘尚楫,鄧士憲.[道光]南海县志[M]//孙建华.广州大典·第三十五辑之史部方志类(第36册).广州:广州出版社,2015.

[6]吴觉农.中国地方志茶叶历史资料选辑[M].北京:农业出版社,1990.

[7]郭裴.[万历]广东通志[M]//四库全书存目丛书编纂委员会编.四库全书存目丛书·史部.一九七册.济南:齐鲁书社,1996:349.

[8]任建敏.跟随古人游西樵-五百年西樵山穿越之旅[M].桂林:广西师范大学出版社,2012.

[9]仇江.岭南历代文选[M].广州:广东人民出版社,1993: 225-226.

[10]马符録.(四库全书存目丛书)西樵志,卷四之人物[M].齐鲁书社,1996.

[11]王钦若.册府元龟(校订本),卷一九七[M].南京:凤凰出版社,2006:2213-2214.

[12]李熹.续资治通鉴长编:卷349[M].北京:中华书局, 1980:8371.

[13]罗香林.蒲守庚研究[M].台北:中国学社,1959: 151-152.

[14]孛兰盻,赵万里.元一统志(下册)[M].北京:中华书局,1966:669.台北:中国学社,1959:151-152.

[15]陈永正.全粤诗:第十二册[M].广州:岭南美术出版社, 2011:603.

[16]陈永正.全粤诗:第十四册[M].广州:岭南美术出版社,2013.

[17]屈大均.广东新语[M].北京:中华书局,2006:384.

[18]朱自振,沈冬梅,等.中国古代茶书集成[M].上海:上海文化出版社,2010:718.

[19]吴觉农.中国地方志茶叶历史资料选辑[M].北京:农业出版社,1990:496.

[20]温汝能,吕永光.粤东诗海(下册)[M].广州:中山大学出版社,1999:2029.

[21]朱自振.中国茶叶历史资料续辑[M].南京:东南大学出版社,1991.

[22]契廉·乌克斯,吴觉农.茶叶全书[M].上海:中国茶叶研究社出版,1949.

[23]陈永正.全粤诗:第十六册[M].广州:岭南美术出版社, 2014:713.

[24]陈永飞.全粤诗:第八册[M].广州:岭南美术出版, 2009:582.

[25]成鹫和尚.曹旅宁,蒋文仙点校.(清初岭南佛门史料丛刊)咸陟堂集(二)[M].广州:广东旅游出版社,2008: 141.

[26]陈永飞.全粤诗:第七册[M].广州:岭南美术出版, 2009:405.

[27]方献夫.(四库全书存目丛书)西樵遗稿[M].济南:齐鲁书社,1997:103.

[28]陈永飞.全粤诗:第十一册[M].广州:岭南美术出版, 2010:541.

(责任编辑:刘岭峰2572756826@qq.com)

The Research of Xiqiao Tea Culture in Ancient Lingnan

HE Ling1,2,CHENWei-ming1

(1.College ofLiterature,Jinan University,Guangzhou 510632,China; 2.School ofBiosciences and Biopharmaceutics,GuangdongPharmaceutical University,Guangzhou 510006,China)

Xiqiao Mountain was also named as Tea Mountain in Nanhai County.It had a long history of producing tea,and producing well-known good tea.Famous scholar QuDajun spoke highly of Xiqiao Tea,and appraised the tea No.1 of east Guangdong in his book New Writings on Guangdong.Xiqiao Tea culture has been an important part in Lingnan tea culture,leaving a valuable part in Lingnan culture.This article makes a deep analysis on Xiqiao Tea from three points,including natural environment,phylogeny and human perspectives,with a hope to reveal the ancient famous Xiqiao Tea.

Lingnan;Xiqiao Tea;tea culture

TS971.21

A

1008-018X(2016)04-0023-07

2016-02-26

广东省高等学校学科与专业建设专项项目(2013WYXM0065);广州市委《广州大典》与广州历史文化研究专项课题资助项目(2015GZY21)

何崚(1980-),男,广东高明人,暨南大学文学院博士生。

陈伟明(1957-),男,福建永春人,暨南大学文学院教授、博士生导师。