基于组织学习视角的中国跨国企业知识反哺策略

——以浙江万向集团公司为例

胡洪力 张 鸿(浙江工商大学工商管理学院,浙江杭州310018)

基于组织学习视角的中国跨国企业知识反哺策略

——以浙江万向集团公司为例

胡洪力 张 鸿

(浙江工商大学工商管理学院,浙江杭州310018)

随着基于知识的企业理论的兴起,知识在企业间的转移和共享已经成为企业获取竞争优势的重要手段。伴随着中国制造企业国际化战略的进一步深化,中国跨国企业内部的知识转移问题逐渐进入从母公司向子公司转移的阶段,进入了子公司向母公司的知识反哺阶段。本文从跨国公司海外子公司反向知识转移视角,基于组织学习理论提出了反向知识转移的一个过程模型。最后,选取浙江万向集团为例,深入分析了其反向知识转移机制及策略,得出了对其他中国制造型跨国公司实施海外子公司反向知识转移可供借鉴的经验与启示。

反向知识转移 知识转移模型 浙江万向集团 知识转移策略

一、引言

近年来,我国企业“走出去”的步伐逐渐加快,而跨国投资并购已成为中国本土跨国公司“走出去”的重要形式。由于中国本土跨国公司在推动中国经济持续增长中的作用越来越大,如何有效提高中国本土跨国公司的全球竞争优势就成为一个重要的研究课题。在国际化实践中,越来越多的中国本土跨国公司把通过国际化战略获得知识资产作为提升其国际竞争力的重要举措。

现实中,中国本土跨国公司内部知识转移的路径出现了与传统转移路径相反的情形,即出现了海外子公司向母公司转移的现象。但是,相比于发达国家的跨国公司,大部分中国跨国公司子公司向母公司反向知识转移的效果不太理想。另外,由于国际化战略带来的冒险性和不确定性,再加上环境的复杂性和知识本身的默会性,也使得海外子公司向母公司的跨国知识转移过程变得相当复杂和困难。因此,研究中国跨国公司的这种知识转移行为有着重要的现实意义。

然而,相对正向知识转移来说,知识反向转移的研究较少,至今学术界对逆向知识转移的内在机理和影响因素尚不明了。因此,本文基于组织学习视角,尝试构建一个中国企业的跨国知识反向转移模型,并以浙江万向集团的海外子公司向母公司的知识转移过程为例进行分析,来弥补目前跨国公司的子公司知识反向转移理论研究的不足。

二、文献综述

(一)关于组织学习与母子公司内部知识转移模型的研究

国内外学者对组织学习与知识转移模型的研究中,基于不同视角,可以分为强调沟通和强调认知—行为改变两种模式。

1.6强调沟通的知识转移模式

强调沟通的知识转移模式将知识转移分成知识的发送和知识的接收两大基本过程。这两大过程由两个不同的参与者(发送者和接收者)分别完成,并通过中介媒体连接起来。Szulanski[1]的知识转移过程模型将知识从源单元到接收单元的转移过程分为四个阶段:初始阶段、执行阶段、实施阶段和整合阶段,并且认为各阶段有明确的界限。

和金生和陈国续[2]在前人的基础上,提出了一个从海外子公司向母公司反向知识转移的整合模型,分析了影响反向知识转移的关键因素及对策并将其影响因素归结为子公司知识储备价值、子公司知识转移能力、子公司知识转移意愿、母公司控制机制和母公司吸收能力。

章静[3]在研究国际代工企业的知识转移与技术创新及功能升级的相互关系时,提出了国际代工企业的知识转移三阶段模型。在她看来,国际代工企业的知识转移主要包括知识获取、知识消化和知识利用三个阶段,且各阶段逐级推进,依次递升。

2.6强调认知—行为改变的知识转移模式

在强调认知—行为改变的知识转移模式研究中,Gilbert和Gordey-Hayes[4]提出了知识转移的五步骤概念模型,指出完成具体知识的转移应有获取、交流、应用、接受、同化五个基本步骤。

刘楠[5]将跨国子公司知识反哺的过程分为五个阶段:知识的外部吸收与内部创造、子公司对于知识存量的目的性选择、子公司向母公司的知识传送、母公司与子公司之间的沟通与知识应用,以及母公司对于子公司传送知识的内部化,并基于此过程阶段提出了每个阶段的影响因素。

王兆祥、蔡晨[6]根据工作性质和所处逻辑阶段的不同,将知识转移依次分为物理层、数据层、语言层、知识层、能力层、应用层等由下至上的六个层次。他们认为,只有当知识发送者将应用层的知识逐级转化至物理层,然后经由物理介质传递给知识接收者,再由知识接收者将知识从物理层逐级吸收、同化至应用层并最终反馈给知识发送者时,知识转移才算圆满完成。

苏明芳[7]提出了基于供应链的知识转移螺旋模型,认为供应链的知识转移是知识在供应链链接企业内部和外部不断螺旋上升的过程,并通过这种扩散和深化,整合供应链上下游企业的知识体系,实现知识的转移与扩散,提升其核心竞争力。

(二)基于组织学习的知识转移策略方面的研究

Hedberg&Holmqvist[8]将SECI模式引入到跨组织层级的虚拟组织(imaginary organisations)中,提出了四种不同的学习方式:社会化、清晰化(即外部化)、综合化和内部化。Tsang研究了从合资企业中获取知识过程,结果表明:①监督努力程度和参与管理(沟通渠道)与知识获取相关并显著相关;②战略重要性与监督努力程度和参与管理呈正相关;③学习目的和监督努力程度呈正相关。

刘芳、欧阳令南[9]基于子公司组织学习的角度,提出了提高母公司向子公司知识转移效果的对策:①增强母公司转移知识的能力;②提高子公司吸收知识的能力;③选择合适的知识转移方法;④促进母子公司之间的文化融合。

苏延云[10]通过对知识转移障碍的研究提出了实现知识转移的三个对策:①加强知识转化双方之间的联系;②建立相互信任的关系;③引入激励机制。刘彦广[11]提出知识转移的成功需要抓住四个层面:技术层面、文化层面、机制和制度层面及组织层面。袁丹,雷宏振[12]提出要积极搭建知识创新和学习网络及其他企业的知识转移渠道,企业间通过有效而多频次的交流及正式和非正式的沟通来分享知识。

(三)以往研究结论和有待进一步研究的问题

通过对国内外学者提出跨国公司母子公司知识转移模式及策略的比较,我们不难发现,已有的成果大都是从知识发送者、知识接收者、知识传播渠道等方面来考察影响知识转移的关键因素,进而提出改进策略。但从实践效果来看,现有理论基于跨国公司这个基石但却没有深入到企业实际,没有涉及到每个行业每个地域的特殊情况,只是在宏观上提出笼统的改进策略。因此,本文将以浙江大型制造企业在国际化战略中的知识转移作为实证材料,提出理论模型与改进策略的同时,重点选取一个浙江大型制造企业做案例分析,将理论运用于企业管理实践。

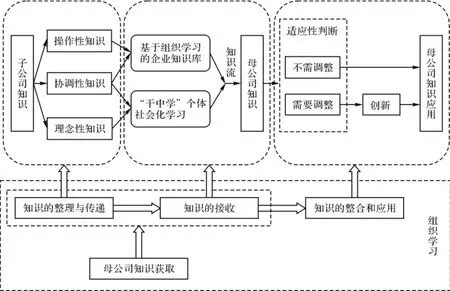

三、基于组织学习视角的中国海外子公司知识反向转移的过程分析

海外子公司从东道国获取的知识经过特定的转移渠道转移到中国母公司的过程的效率和效果受到多种因素的制约。知识的转移不仅包括容易被正式言语表达清楚的显性知识,也包括难以编码的隐性知识。但归根到底,最终都要被母公司吸收利用。我们可以把从子公司向母公司知识转移的过程看成母公司知识获取的过程,转移到母公司的知识不可能被全部利用,必须经过母公司内部学习吸收后进行适应性判断,选择性和创造性利用。因此,基于组织学习的过程,再次提出如下知识反向转移的过程模型(见图1)。

图1 基于组织学习的知识反向转移的过程模型

(一)知识的整理与传递

知识的转移过程是以知识的整理为起点的,这也是母公司获取子公司知识进行组织学习的起点。大多数中国跨国公司建立海外子公司都是基于知识战略导向的,子公司拥有某些能够提高中国跨国公司核心竞争力的知识。这些知识可以分为操作性知识(生产经营产品的技术和能力)、协调性知识(协调经营设施、高效率地管理生产经营活动、有效地应付环境变化的能力)和理念性知识(企业在处理人对物的关系中所形成的价值判断和倾向态度方面的知识)。从操作性知识到协调性知识,再到理念性知识,知识的复杂程度和默会性程度逐步增加,知识的可转移性也逐步降低。尤其是理念性知识,往往反映的是隐藏在企业行为背后的深层次的价值观和行为准则,因此,是跨国公司知识中隐性程度最高的部分。

对于操作性知识和一部分显性程度较高的协调性知识要通过编码进入企业基于组织学习的知识库以便以后母公司成员进行综合化学习,而对于隐性程度较高的协调性知识和理念性知识,往往要通过母公司外派人员先进行社会化学习,将子公司的隐性知识内化为个人的隐性知识。然而,无论是进入企业知识库的显性知识还是首先内化为个人知识的隐性知识,其整理和发出都与子公司对知识的转移意愿直接相关,这也直接影响到母公司知识获取的质量与效率。

(二)知识的接收

知识的接收是指知识流从海外子公司进入母公司,从而使母公司获取到新的知识的过程。一般来说,这部分知识只是经过了子公司的整理和分类的原始知识,主要表现在母公司接收到企业知识库中子公司添加的操作性知识和一部分协调性知识及外派人员回国。对于中国跨国公司来说,引进先进的操作技术和经营理念是提高企业国际竞争力的关键,大多数公司也愿意放低身价虚心接收子公司转移的知识,母公司这种强烈的知识渴求欲望将大大增强知识接收的效率与质量,另外,如果母公司拥有国际化经营的经验和具有全球眼光的员工也将有助于新知识的接收。至这一阶段结束,母公司完成了组织学习的知识获取阶段。

(三)知识的整合和应用

从海外子公司接收到的知识进入中国市场时,究竟哪些知识可以利用,必须将海外市场外部环境因素与企业内部自身因素结合起来进行考虑,尤其是一些理念性知识,须进行适应性判断后才能对知识进行选择性应用。外部环境因素涉及国内市场文化环境、制度环境、经济环境、技术与基础设施环境等,当国内市场的环境与某特定海外市场环境相近时,海外子公司的国际化知识往往可以借鉴。企业内部自身因素则包括企业人才的资源保证和独特的差别化优势。对于可以借鉴的国际化知识,母公司可以直接应用到国内经营管理的实践当中,而对于需要做出调整的知识要结合国内企业的具体情况进行创新后应用。

组织学习程度反映着母公司对于海外知识的吸收能力,这种吸收能力(absorptive capacity),是企业对接收的各种显性和隐性知识进行学习、理解、消化并最终融合、创新并固化到组织中的能力,而知识的学习、理解、消化、融合和创新是一个连续不断,交互促进,螺旋上升的过程。有时母公司虽然获取了子公司的知识,但是并不能在随后很好利用,是因为零售企业还没有掌握合适的必备知识,从而对获取的本土知识无法有效理解消化。因此吸收需要企业本身具备一定的知识储存,能够与接收的知识处于同一平台上,才能最大程度发现所获取的知识的价值所在。所以母公司的原有的知识存量影响着吸收能力发挥作用的效果。当然,吸收能力也会受到其他一些因素,诸如母公司与子公司的心理距离、组织的沟通机制、组织成员的学习意愿、态度与认知等的影响。总之,组织吸收能力越强,组织学习效果也就越好。

四、万向集团海外子公司反向知识转移案例分析

(一)万向集团反向OEM模式

万向集团是浙江民营企业早期国际化的代表,其国际化成长历程经历了从内向国际化向外向国际化发展的渐进式过程,具体可分为三个阶段:贴牌生产阶段(如1984年为舍勒公司生产3万套万向节)、海外分公司设立阶段(1994年设立的万向美国公司,被称为万向集团跨国经营业务的“桥头堡”)和海外并购阶段(按时间来看,先后收购了英国AS公司、舍勒公司、LT公司、美国UAI公司、美国洛克福特公司、美国PS公司、美国AI公司、美国ACH公司和美国DS公司等)。

万向集团发展国际战略的方式被总结为反向OEM模式,即通过收购国外知名的汽配生产商,获得其现有品牌、知识产权和研究成果后,在国内生产其产品并最终返销国际市场。

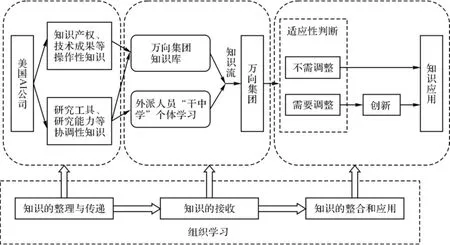

(二)以收购美国AI公司为例,分析知识反向转移过程

结合万向集团收购美国AI公司后知识转移的实际状况来分析浙江万向集团反向知识转移的具体过程。沿用前文,我们可以得到美国AI公司基于组织学习的反向知识转移理论模型(具体见图2)。

1.6美国AI公司知识的整理与传递

万向集团作为母公司收购美国AI公司,看重的是其模块装配的巨大规模和先进技术。因此此次的知识转移的内容就是知识产权、技术成果等操作性知识和研究能力、研究工具等协调性知识,其中后者的隐性化程度要高于前者,但两种知识的情境嵌入性都不高,有利ˋ于反向知识转移的进行。收购美国AI公司后,其多项专利技术的所有权收归万向公司,具体操作过程、操作性知识通过文字编码等方式进入万向集团之前建立的组织学习知识库。

然而,仍还有许多操作性知识必须经过亲身操作后才能掌握其动作要领,另外,AI公司研究能力、研究工具等协调性知识的获取并不能通过知识库直接传输到万向集团总公司。但是,美国AI公司是一家从事模块装配及物流管理的公司,独创的“零级供应商”模式代表了汽车行业的最新趋势和汽配产业未来的主导方向,在各个方面都处于行业中的领导地位。公司拥有一大批有经验的研究人员和高效的研发团队,拥有成熟的知识交流和转移模式。但正因其行业领先的地位,造成了AI公司不可一世和唯我独尊的封闭,导致其知识转移意愿不高,这无疑增加了万向集团获取其先进知识的难度。

在这种情况下,万向集团采用“干中学”的知识获取方式。万向多次组织美国AI公司与万向集团员工交换进各自厂区参观,派遣研究人员和技术员工做调职培训,以实践方式积累知识经验。同时,万向以子公司的成功科研人员为老师,用“带徒弟”方式培养国内科研人员,在实际研究过程中提高他们的科研水平,实现研究经验等隐性知识的成功获取。

图2 基于组织学习的美国AI公司反向知识转移模型

2.6知识的接收

知识接收中最大的障碍是两公司之间的组织距离,尤其是隐性程度较高的知识更是如此。而万向集团在管理模式上,采取“大集团模式、小核算体系、资本式运作和国家化经营”的模式,在组织结构上设立以战略为导向的动态组织结构,选择构建复合型架构以适应多变的海外市场。这就大大减少了知识接收的难度。值得一提的是,万向集团一直努力构建学习型组织,对于外来知识一直处于虚心接受的状态,万向董事局主席鲁冠球曾坦言,中国企业和国外企业在管理和技术方面还有很大的差距,但仍可以以资源获得向他们学习的机会。可见万向高层对于学习的重视程度和集团内部对于知识的渴求。收购AI公司后,万向集团迅速对AI公司的多项技术进行国内试验与操作,并使双方人员进行不断沟通,减少了接收过程中失真的概率。

至此,万向集团成功获取美国AI公司先进知识及经验的本来面目,完成了组织学习的第一阶段。然而,吸收的知识要想在整个集团内部进行学习,还必须进行知识的整合和运用。

3.6万向集团知识的整合与应用

从AI公司获取的知识的整合要求万向集团有一定的知识拥有量。万向拥有自己的研究中心、研发平台和诸多的自主知识产权,具备丰厚的汽车零部件产业运营知识。在此之前,成功创建了万向美国公司和收购了英国AS公司、舍勒公司、LT公司、美国UAI公司、美国洛克福特公司、美国PS公司,拥有相当成熟的海外企业运作模式和跨国购并的战略经验。

另外,万向注重员工的自我教育和自我实现。万向对知识员工的培训内容增加了沟通艺术、行为科学、中美传统文化及个体整体素质等,旨在降低中美文化冲突水平的课程。此外,万向也注重对员工多元化知识的输入,在要求掌握相关技术技能、沟通技能的同时,组织知识员工参加各行业的各类培训,如财务、人事、法律等。这样可以有效地提升员工的知识存量和广度,在一定程度上也提高了企业的知识冗余水平,增强了万向集团的知识吸收整合能力。

然而,万向集团整合后发现,美国AI公司的有些工作习惯与管理经验并不适合万向集团,例如,AI公司的研究工作报告不需要定时检查,而在万向集团若不进行定时检查很容易造成员工懈怠,于是万向集团决定在尽量营造宽松的科研氛围的同时,也制定一些监督检查的措施,这一举措符合中国员工的特点。

五、结论与研究启示

(一)结论

综上所述,美国AI公司向万向集团的反向知识转移从知识获取到知识的整合与利用都做了充分的准备。首先,收购AI公司后,万向集团主动放低身价,虚心学习,增加了美国AI公司的知识转移意愿,提高了知识获取的成功概率;其次,万向公司建立集团内部的知识共享系统,提高了显性知识获取的效率,“干中学”方法的使用促进隐性知识的获取与整合;最后,万向集团积极建立学习型组织,建立万向研究院等都增加了万向集团的知识冗余,无形中提高了整个公司的知识吸收整合能力,另外,积极招收和培训具有全球观念的员工,鼓励知识学习与分享的企业文化也提高了万向公司的知识获取意愿。

根据对万向集团海外子公司反向知识转移的分析,我们可以获得启示,从而提出以下策略,使知识能够在更大范围内实现合理的转移。

(二)研究启示

1.6跨国公司内部化知识平台的构建

跨国公司内部化知识平台的构建,针对跨国公司跨文化、跨体制和跨地区经营的实际,可以采用以下几种方式:①建立企业的知识库以便于知识的保存与查找;②对海外知识加以改造而进行创造性的共享;③实践社区的运用。

2.6保持企业适当的知识冗余

中国跨国公司既要建立企业内部的技术创新体系,又要与诸多科研机构和其他竞争对手企业展开多变技术合作,同时针对做出贡献的科研技术人员实施价值激励。另外,对于受政策保护的核心技术,可以采用“用资源换技术”的战略措施,使企业迅速掌握核心技术。

3.6注重知识转移外派人员的选择与培训

对于外派人员的选择和培训上,不仅要注重技术的基本操作等业务能力,更要注重其沟通能力、学习能力,另外,对于中国和东道国的传统文化要有一定了解,尤其是对于中国与东道国的差异的认识,如果有可能,知识转移外派人员最好有东道国生活背景。

4.6努力实现跨地域文化融合

知识转移的顺利进行需要跨国公司加强与东道国之间的文化融合,克服认知障碍,以开放的态度对待国外先进知识,构建与发达国家接轨的知识体系。可以采用“联合国”式的管理方式以及“干中学”的知识转移方式。

5 6加强组织支持

知识转移的发生与实现是建立在知识供求双方相互信任的基础之上的。组织在知识转移过程中要给予转移方足够的组织支持以建立这种信任。中国母公司的公司高层要充分表达其对于知识转移的重视。对于跨国并购的海外子公司,保持其相对独立性,不要急于与母公司保持一致,要尊重当地的传统文化。另外,建立完善的奖励机制,奖励对知识转移做出突出贡献的员工,让知识型员工认识到将其自身的知识进行共享可以为自己带来更大的收益,增加其知识共享意愿。但需要指出的是,对于知识员工的奖励,不一定是金钱上的奖励,有时候提供培训和晋升的机会对于知识型员工更能起到激励的作用。

六、研究局限与不足

鉴于研究条件的限制,本研究还存在一些不足之处:首先,对知识转移分析主要围绕隐性知识和显性知识展开,只是停留在浅层次的分析,没有深入分析知识转移的其他有价值的方面。其次,本研究中分析的反向转移案例只提及海外收购子公司类型,而没有涉及中国企业在海外建立的子公司向母公司知识转移的情况。这些都成为进一步研究的方向。

[1]SZULANSKI G.The Process Of Knowledge Transfer:A Diachronic Analysis of Stickiness[J].Organizational behavior and human decision processes,2000,82(1):9-27.

[2]和金生,陈国绪.海外子公司反向知识转移研究[J].现代财经,2006,(11):3-7.

[3]章静.我国代工企业知识转移、技术创新与功能升级研究——基于全球价值链视角[D].山东:山东大学,2013.

[4]GILBERT M,GORDEY H M.Understanding The Process of Knowledge Transfer to Achieve Successful Technological Innovation[J].Technovation,1996,16(6):365-385.

[5]刘楠.跨国公司知识反哺的过程及影响因素研究[J].中共济南市委党校学报,2007,(3).

[6]程敏,余艳.项目环境下知识转移与策略研究[J].科技管理研究,2011,(7):153-157.

[7]苏明芳.基于供应链管理的知识转移模型研究[J].现代商贸工业,2008,(2):26-27.

[8]HEDBERG B.How Organizations Learn and Unlearn[M].Oxford:Oxford University Press,1981.

[9]刘芳,欧阳令南.跨国公司知识转移过程,影响因素与对策研究[J].科学学与科学技术管理,2006,26(10):40-43.

[10]苏延云.知识转移的障碍及应对策略[J].科技情报开发与经济,2006,16(5):194-195.

[11]刘彦广.企业知识型员工知识转移的策略研究[J].河北工程大学学报(社会科学版),2009,26(2):22-22.

[12]袁丹,雷宏振.集群企业间知识转移策略——基于演化博弈理论的分析[J].技术经济,2014,33(1):62-65.

[13]黄水灵,邵同尧.我国汽车企业的国际化程度与绩效关系分析——基于万向集团和吉利集团的实证[J].科学学与科学技术管理,2011,32(8):122-129.

[14]宋亚非,徐雯.影响在华跨国子公司知识转移的因素研究[J].财经问题研究,2010(5):100-108.

[15]王兆祥,蔡晨.基于知识生命周期的企业知识流模型[J].中国管理科学,2007,15(2):126-133.

[16]肖志雄,秦远建.知识冗余对外包服务企业知识吸收能力的影响[J].图书情报工作,2011,55(10):108-111.

[17]于鹏,白丹.跨国公司内部知识转移的理论评述[J].学术交流,2011,(3):89-92.

[18]杨忠,王清晓.跨国公司的知识管理机制分析[J].南大商学评论,2004,(3):44-58.

[19]刘帮成.跨国创业过程中的知识转移与知识整合机制研究[M].北京:知识产权出版社,2008.

[20]WILLIAMS J D,HAN S L,Qualls W J.A Conceptual Model and Study of Cross-Cultural Business Relationships[J].Journal of Business Research,1998,42(2):135-143.

[21]GUPTA A K,GOVINDARAJAN V.Knowledge Flows within Multinational Corporations[J].Strategic Management Journal,2000,21(4):473-496.

[22]HAU Y S,KIM B,LEE H,et al.The Effects of Individual Motivations and Social Capital On Employees Tacit and Explicit Knowledge Sharing Intentions[J].International Journal of Information Management,2013,33(2):356-366.

[23]NIE W.Key Factors Affecting Transnational Knowledge Transfer in the Context of the Euroaid Asia Programme[J].2007.

[24]DAVENPORT T H,Prusak L.Working Knowledge:How Organizations Manage What They Know[M].Cambridge:Harvard Business Press,1998.

[25]MORAN P.Structural VS.Relational Embeddedness:Social Capital and Managerial Performance[J].Strategic management journal,2005,26(12):1129-1151.

[26]ANDERSSON U,BJÖRKMAN I,FORSGREN M.Managing Subsidiary Knowledge Creation:The Effect of Control Mechanisms on Subsidiary Local Embeddedness[J]. International Business Review,2005,14(5):521-538.

浙江省2012年度(高校)教育科学科规划课题“基于知识吸收能力视角的浙江高校‘课程、模拟、平台’大学生创业教育模式构建研究”(SCG310)、浙江省高校人文社会科学重点研究基地(浙江工商大学企业管理学)研究项目《R&D、知识溢出城市创新能力贡献的空间计量分析》、浙江省重点创新团队(生产性服务业与区域经济发展研究团队)、教育部省部共建人文社科重点研究基地“浙江工商大学现代商贸研究中心”课题(09JDSM11YB、11JDSM13YB)。