公共体育服务与体育产业的作用机理

——基于替代效应和收入效应的分析

冯维胜,曹可强

◀博士论坛

公共体育服务与体育产业的作用机理

——基于替代效应和收入效应的分析

冯维胜1,2,曹可强1

(1.上海体育学院经济管理学院,上海200438;2.上海电机学院体育教学部,上海201306)

公共体育服务和体育产业在性质、目标和运行体系等方面存在差异,但作为构成体育事业的两个方面,二者既相互联系又相互影响。运用微观经济理论对公共体育服务和体育产业的作用机理进行分析。结果表明,公共体育服务和体育产业存在“替代”和“收入”两种关系。一方面,公共体育服务投入的增加,会在一定程度上“替代”体育产业;另一方面,公共体育服务的增量供应提高了公众的效用水平,产生收入效应。二者关系的最终结果由这两种效应的综合作用决定,而且基本公共体育服务和非基本公共体育服务对体育产业影响的总效应不同,前者对体育产业具有正外部性,能够促进体育产业发展,后者挤占体育产业市场,短期内会影响体育产业发展。由此给出政策建议,一是加大基本公共体育服务的供给力度,减少非基本公共体育服务的财政支持;二是降低政府直接生产的比例,更多采用政府购买、公私合作、合同外包等间接供给方式;三是通过税收、补贴等政策手段引导社会资本的体育投资倾向。

公共体育服务;体育产业;替代效应;收入效应;政策

长期以来,政府直接投资一直是我国体育发展的中坚力量。随着经济的发展和体育改革的深入,中共十八届三中全会明确要求,把市场在资源配置中的“基础性作用”上升到“决定性作用”,体育领域投资主体多元化,投资方式多样化的格局逐步形成。在建设“小政府,大社会”的时代背景下,政府逐渐退出具有竞争性的产业领域,转向面对公众的公共体育服务。而市场化的体育产业则主要提供私人体育产品,由此衍生出公共体育服务和体育产业的关系问题[1],以及建立在二者关系基础上的体育发展定位和战略走向,这些内容构成了我国体育体制改革的思路主线和重点工作。正确认识、深入分析并妥善处理二者的关系,是体育事业的基础性工作,对全面深化体育改革,从整体上推进体育强国建设都具有重要的理论意义和实践价值。

1 公共体育服务和体育产业的关系

公共体育服务和体育产业构成了整个体育事业[2]。前者由政府提供具有普适性和均等化的体育产品,在体育发展中具有基础性作用,是政府履行为民服务职责的体现。后者由企业着眼差异性和个性化的体育需求,遵循市场法则,供给私人体育产品,以获取经济回报。两者虽处不同的市场,提供不同的产品,但对丰富体育产品、促进体育发展都具有积极作用。《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》明确指出,发展公共体育服务和体育产业,有利于满足多样化的体育需求,有利于保障和改善民生,有利于提高全民身体素质和健康水平,有利于拉动内需、扩大就业、培育新的经济增长点。《体育发展“十三五”规划》也对体育发展进行了论述,要求体育产业和公共体育服务协调发展,群众体育与竞技体育全面发展,城乡体育均衡发展,区域体育联动发展,体育与其他产业融合发展。可见,《意见》强调了公共体育服务和体育产业的重要性,《规划》则进一步要求妥善协调二者的关系。但是,公共体育服务和体育产业如何区分,有何联系,怎样协同发展,都是迫切需要研究的前置性课题。

1.1 公共体育服务和体育产业的区别

公共体育服务和体育产业在以下几个方面存在差异:性质和价值取向方面,公共体育服务以公益性为主,主要追求社会效益,具有“事业”的特点[3]。体育产业具有营利性,以经济利益为中心,追求利润最大化;投资主体方面,前者由各级政府投资,后者则主要通过法人组织进行投资,且以企业法人为主;资金来源方面,前者来源于国家财政预算、社会捐赠和集体筹资等,后者主要为民间资本;运作方式方面,前者由政府以计划的方式进行资源调控,采取科层制管理模式,后者根据市场规则,运用公司制管理模式;服务对象方面,公共体育服务面向所有公民,而体育产业的服务对象是具有消费愿望和购买能力的顾客。公共体育服务和体育产业除了上述几方面的区别外,也有交叉和重叠,在特定条件下能够相互促进和转换。

1.2 公共体育服务和体育产业的联系

体育产业和公共体育服务是性质不同却又密切联系的两类事物,发展体育产业与推进公共体育服务之间有着密切的关联[4]。体育产业以市场为风向标,为具有购买能力和购买愿望的人群提供体育产品和服务,在差异化和个性化的体育产品供给过程中,分担了一部分社会体育总需求,缓解了公共体育服务的压力[5]。体育产业提供多样化的体育物质产品和个性化的服务产品,是对体育事业的有益补充。体育企业通过缴纳税收、参加公益活动、履行社会责任等途径,反哺公共服务。这在我国体育产业发展实践中得到了印证,我国体育产业虽然规模不大,但税率不低,体育健身业的营业税为10%,体育休闲业税率为20%,体育类企业的所得税为33%[6]。营利性的体育企业以缴纳税收的形式将部分经营所得“反馈于民”,参与了公共体育服务的资金提供。

公共体育服务以公平、正义为导向,向社会提供无差别的体育产品和服务,在满足基本体育需求的过程中,创造了更高层次的体育需求,为体育市场培育了潜在的顾客,为体育产业的发展提供了动力。因此,政府对公共体育服务的投入,特别是对基本公共体育服务的投入,是对体育产业的间接投资,将促进体育产业的优化和升级。对此,《全民健身计划(2016—2020年)》明确提出,加大公共财政对基本公共体育服务的投入力度,能够发挥公共体育服务对体育产业的推动作用,能够扩大与全民健身相关的体育产业规模,能够促进健身服务业的发展。另外,在公共服务社会化的背景下,政府不再垄断公共体育服务的生产,转而采取多元化供给方式[7],以营利为目的的企业作为其中的一元,也参与到了公共体育服务的供给中来,这就形成了“你中有我,我中有你”的格局。

2 公共体育服务对体育产业的经济效应

公共体育服务或体育产业供给量的增减(或者收费的变化,下同),会对消费者产生两方面的影响。一方面是使两种物品和两个市场上的产品价格发生相对变化,进而改变体育消费结构中两种商品的组合,表现为替代效应。例如,公共体育服务增加供给(或降低收费),使得公共服务产品相对于私人体育产品而言,比以前更充裕了,会使消费者增加对公共体育服务的消费量,减少对体育产业的消费量,从而改变两者的消费比例,这就是替代效应。可见,替代效应发生在商品价格变化的情况下,并不考虑消费者的收入变化,因此消费者的效用水平不变。另一方面,由于商品价格的变化,引起社会总收入的变化,从而导致社会体育消费总量的变化,这种变化也可以通过效用水平来表示,称为收入效应。进一步而言,在政府投放更多的公共体育服务的情况下,社会大众的总收入虽然没变,但是节省了体育方面的消费支出,现有的货币可以购买更多的其他商品,也就相当于实际收入水平的提高,进而能够实现更高的效用水平,即收入效应。这两方面的效应将影响两种物品的需求量,并改变两个市场的状况[8]。

3 公共体育服务和体育产业效应关系的具体分析

公共体育服务可以依照社会需求的紧迫程度或供给水平的高低划分为基本公共体育服务和非基本公共体育服务[9]。基本公共体育服务是政府根据社会经济发展的阶段特征,运用公共资源提供和社会经济发展水平相适应的体育产品和服务,以满足社会公众的基本体育需求[10]。而非基本公共体育服务旨在满足经济发展水平较高的地区或部分人群的需求,提供不具有完全的非竞争性和非排他性的体育产品。非基本公共体育服务的需求量与社会收入水平成正相关,即随着收入水平的提高而增加,随着收入水平的下降而减少。而基本公共体育服务作为普通服务,坚持“保基本、兜底线、普惠性、促公平”的原则。其需求量和收入水平成反方向变动,随着收入水平的提高,高收入人群将减少消费,在收入水平下降的情况下,低收入者会增加消费量。因此,这两类体育服务的收入效应是不同的。

3.1 非基本公共体育服务和体育产业的效应关系

3.1.1 非基本公共体育服务和体育产业的总效应

图1中,横轴NP和纵轴SI分别代表非基本公共体育服务和体育产业的产品数量。在价格变动以前,消费者的预算线为AB,该预算线与无差异曲线U1相切于E1点,E1点是消费者效用最大化的均衡点。在E1均衡点上,消费者对公共体育服务的需求量为P1。在非基本公共体育服务降低收费(或增加供给),且体育产业市场上的产品价格保持不变的情况下,消费者可获得更多的公共体育服务,相当于消费者的实际收入增加,收入预算线外移,新的预算线移至AC,并与更高水平的无差异曲线U2相切于E2点,该点是公共体育服务供给量增加后消费者的效用最大化点,对应的公共体育服务的需求量为P2。从均衡点E1到均衡点E2,公共体育服务的需求量增加了P1P2。这是公共体育服务降低收费所带来的总效应,包含了实际收入的变动(收入效应)和价格的相对变化(替代效应)。

3.1.2 非基本公共体育服务和体育产业的替代效应 要把替代效应从总效应中分离出来,就需要把收入效应从总效应中剥离出去,也就是说要保持原有的效用水平,就要返回到初始的效用曲线U1上,并保持价格变化后两种商品的比价不变。对此,做平行于AC(保持两种商品的比价和价格变化后的相同)且与U1相切(保持和初始状态的实际收入相同)的DF预算线(补偿预算线)。DF与无差异曲线U1相切于E0点,与初始的均衡点相比,需求量增加了P1P0,这是在剔除收入影响后,所产生的替代效应。也就是说,在总收入不变的情况下,由于公共体育服务收费的变化,带来公共体育服务需求量的变化。初始预算线AB和补偿预算线DF,与无差异曲线U1分别相切于E1和E0两点,在这两点上消费者都实现了效用最大化,但是两者的商品组合是不同的。这也可以通过预算线的斜率进行说明,预算线AB的斜率大于补偿预算线DF的斜率,即体育产品和公共体育服务的价格比前者大于后者,这是由于后者价格下降导致的。因此,预算线由AB变为DF,两种商品的相对价格变小(价格比变小),消费者为了维持原有的效用水平,会增加对公共体育服务的消费,减少对体育产业市场上的产品消费,最终选择E0点的商品组合,即用公共体育服务替代体育产业,公共体育服务的消费量增加P1P0,这就是替代效应。可见,替代效应并不改变消费者的体育效用水平(同一个无差异曲线上),仅仅是商品相对价格发生变化,所导致的商品之间比例关系的变化。

图1 非基本公共体育服务和体育产业的效应分析

3.1.3 非基本公共体育服务和体育产业的收入效应 把补偿预算线DF还原到价格变化后的AC的位置,对应的,消费者效用最大化的均衡点也将由U1上的E0转变为U2的E2,需求量也将相应地增加P0P2,这就是公共体育服务降低收费所产生的收入效应。在这个过程中预算线DF和AC的斜率保持不变,说明两种商品的价格比保持一定,但是从预算线DF到AC,预算水平提高了,相应的消费者的实际收入水平和效用水平都提高了,带来了消费量的增加。这是收入水平的提高导致的,即收入效应。

当前,我国公共体育服务存在总量不足、结构和比例失调、地区分配不均衡等问题,国家正努力通过实施各项民生工程,加大对落后地区的公共体育投入[11]。但是,地区的非均衡除了与财政政策有关外,还和各地的经济水平密切相关。截至2015年,我国城乡收入差距为3.31倍,东部发达省市人均收入水平较高,居民年收入排名前五名的省市都在东部地区。在全国城乡人均年收入中,东西部差距最大,而且有差距拉大的趋势[12]。在高收入的作用下,东部高收入群体将更多地选择体育产业市场提供的高档体育服务,这既促进了东部地区体育产业的发展,又减轻了当地的公共体育服务压力,这是形成东部地区公共体育服务资源相对充裕的原因之一。另外,在对城市人群的体育消费研究中也发现,城市人均收入每增加1个百分点(实际收入增加,即相当于预算线的外移),体育消费就增加1.5个百分点[13](体育效用水平的提高),这就是由于收入的增加所带来的体育消费水平的提高以及消费结构的变化,而且随着体育产业消费的增加,消费结构中公共体育服务的比重趋于下降。

3.2 基本公共体育服务和体育产业的效应关系

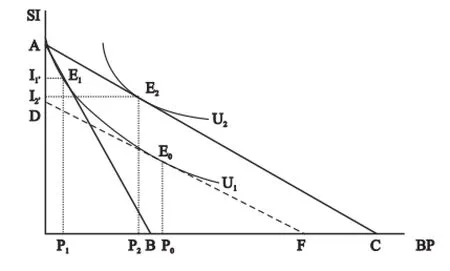

图2中横轴BP和纵轴SI分别表示基本公共体育服务和体育产业的产品数量。基本公共体育服务变化前,消费者的效用最大化的均衡点为E1点,价格下降后,消费者的均衡点为E2点,价格下降引起基本公共体育服务的需求增量为P1P2,这反映了价格变化的总效应。分解总效应需要作平行于AC且与U1相切的补偿预算线DF。由此可见,公共体育服务的价格下降引起两种物品相对价格的变化,使消费者的均衡点由同一条无差异曲线上的E1移动到E0,对应的需求量变化为P1P0,这是替代效应。而基本公共体育服务的供给变化引起的消费者实际收入发生变化,使消费者的均衡点由E0移动到E2,需求量由P0减少到P2,这是在相对价格不变情况下的收入效应。但P0P2是个负数,这是因为基本体育服务缺乏价格弹性,需求量和消费者的收入水平成负相关,即随着收入水平的提高,消费者倾向消费高档的非基本体育服务,减少对低端和基本体育服务的消费。总之,基本公共体育服务供给的增加,引起需求量变化的总效应P1P2=(P0-P1)+(P2-P0),是正的替代效应P1P0和负的收入效应P0P2的加总。在替代效应的绝对值大于收入效应的绝对值的情况下,即当替代效应的作用大于收入效应的时候,为正的总效应。

2014年全国居民人均可支配收入为20 167元人民币,已经越过了体育产业大发展的3 000美元门槛,人均GDP也超过了5 000美元。体育产业本该进入高增长阶段,但和国际经验并不相符,中国的体育产业依旧后劲不足,同年我国体育产业增加值不足当年GDP的0.7%,不仅低于同期美国的2.93%,甚至低于世界平均水平[14]。按照马斯洛的需求层次理论,体育属于高层次需要,这种需要随着收入水平的提高而增加。而在收入水平增加的同时,中国的体育产业却没有获得长足发展,原因之一就是基本公共服务供给不足制约了体育产业的消费需求。相关研究也证实[15],基本公共服务领域的支出不足是造成相关产业乃至整个服务业发展水平不高的一个重要原因。

图2 基本公共体育服务和体育产业的效应分析

3.3 公共体育服务和体育产业效应关系总结

通过理论分析,得出的基本结论是公共体育服务和体育产业之间存在替代和收入两种效应。短期内,由于社会体育总需求基本不变,公共体育服务增加供给,体育产业的市场范围相对收缩;公共体育服务供给减少,体育市场将扩大规模,二者之间呈现此消彼长的关系。其中,基本公共体育服务供给的增加对体育产业起铺垫作用,为体育产业的市场培育奠定基础,长期而言,有利于体育产业的发展。而非基本公共体育服务由于富有价格弹性,其收入效应强化了替代效应,对体育产业的影响更大(图1中的I1I2,降低幅度大于图2中的I,1I,2)。当政府过多提供非基本公共体育服务或是高档体育服务的时候,势必争夺体育产业的市场份额,抑制体育产业投资,挤出社会资本,不利于体育产业的发展。当然,不论增加供给的是基本还是非基本公共体育服务,都带来了正的收入效应,提高了公众的效用水平,增加了社会体育福利[16]。所以,政府在提供公共体育服务的过程中应该更加重视基本公共体育服务的供给。

4 公共体育服务和体育产业协调发展的政策建议

体育产业的发展和公共体育服务的提供,都内生于宏观经济的发展。随着经济的发展,社会对体育产品和服务的需求会随之增加。虽然公益性的体育服务和市场化的体育产业性质不同,但也存在很多的共性和联系。将两者有机结合,充分发挥市场的资源配置优势和政府的宏观调控作用,合理选择政府和市场关系的平衡点,对于二者的相互融合和共同发展,对于丰富公共体育服务,以及对于加快体育产业的结构调整和产业升级都具有重要意义。

4.1 大力发展基本公共体育服务

公共体育服务和体育产业之间存在替代关系,但是替代程度由公共体育服务的类别决定,基本公共体育服务对体育产业的替代效应较弱,而非基本和高档体育服务对体育产业的替代作用较强。所以,政府应根据公共性的程度确立和选择公共体育的发展道路,把工作重心放在非竞争和非排他的基本公共体育服务供给上。加大基本公共体育服务的供给力度,一方面能够促进公共体育服务的均等化,另一方面有利于减少对体育产业的冲击。尤其在公共财力有限的情况下,更应该以基本公共体育服务为主体,争取中央财政支持,引导地方增加经费投入,把公共财政、专项资金、公募基金、社会融资、个人出资等有机融合,增加筹资方式,保证基本公共体育服务的效益最大化[17]。对此,《体育发展“十三五”规划》已有明确表述,要求把基本公共体育服务作为重点工作,加快建设内容完备、水平较高、惠及全民的基本公共体育服务体系,逐步推动基本公共体育服务在区域、城乡和人群之间的均等化,尽快构建结构合理、内容明确、符合实际的基本公共体育服务标准体系。政府供给非基本公共体育服务时,则应视不同地区的经济和社会发展特征,“因时、因地、因人”配置。在具备条件的情况下,把适合由市场供给的体育服务,交给社会组织,促进公共体育服务供给主体的多元化和供给方式的多样化,逐步实现由国家体育向公共体育的过渡和转变[18]。

4.2 充分发挥市场的资源配置优势

我国体育领域长期沿用“政府—事业单位”的封闭式管理模式,排除社会组织参与,这种自上而下的垄断供给不仅效率低下,而且缺乏对多样性需求的关注,制约了产业的发展规模,影响了公共服务的质量。近年来这种格局虽有调整,但仍需深入改革。在市场化的体育产业领域,政府要简政放权,做好制度设计,确立投资者的主体地位,努力让市场机制发挥资源配置作用。公共体育服务主要由政府提供,但并不意味着必须由政府垄断生产,可以把提供和生产分离,把政府的决策权和执行权分开,借助市场的资源配置优势和社会组织贴近大众的优势,委托企业或社会组织生产,实现公共体育服务社会化[19]。目前,世界各国广泛采取政府购买、公私合作、承包经营等方式,向民间开放公共体育服务运营权。其中,政府购买具有减少行政部门铺张浪费,发挥市场的效率优势,利用社会的需求发现机制等优点,是公共体育服务的重要供给方式。当前,多数发达国家政府购买服务都超过了总采购的25%,而我国只有8.7%,还有很大的提升空间[20]。

4.3 通过政府合理定位协调二者关系

替代效应和收入效应的程度在不同时期、不同地域甚至不同人群都有差异,公共体育服务对体育产业的影响也并非一概而论。两种效应的客观存在,提示政府在提供公共体育服务的同时,也要考虑到对体育产业的影响,既要保障前者的社会价值,也要重视后者的经济价值。虽然各国采取的模式各不相同,但都朝向由政府主导向政府分权和社会运作的方向推进,由政府直接投资转向公私合作和社会投资。政府的主要工作是为社会资本进入体育领域建立良好的市场环境,确定合理的投资回报。在政策鼓励下,欧洲社会资本投资体育取得了良好的效果,民间资本和政府投资的比例,瑞士高达16.7倍,西班牙为6.2倍,英国、德国、瑞典和意大利等国也都超过3倍[21]。体育投资的社会化降低了政府直接投资的风险,促进了体育产业和公共体育服务的协调发展。然而,我国行政部门垄断公共体育资源,集资源所有权、产品经营权和市场管理权于一身,导致资源配置效率低下[22]。在我国全面深化改革的时代背景下,政府要尽快合理定位,对体育产业和公共体育事业实施分类管理,促进二者协调发展。

[1]王爱丰,王正伦,陈勇军,等.资金·瓶颈·效率——市场经济条件下政府体育投资行为的理性分析(二)[J].南京体育学院学报(社会科学版),2003,17(3):4-7.

[2]任莲香,袁音,钟全宏,等.高校体育在体育文化事业与体育文化产业良性互动中的作用[J].兰州大学学报(社会科学版),2011,39(4):159-163.

[3]秦椿林.当代中国体育性质与结构的再审视[G]//2005中国体育管理科学大会论文摘要集.北京:北京体育大学出版社,2006:1-5.

[4]任海.论体育产业对中国体育发展的影响[J].体育科学,2015(11):13-18.

[5]蔡学俊,宋迎东.“体育产业”与“体育事业”的逻辑学分析[J].吉林体育学院学报,2009,25(6):4-5,63.

[6]杨京钟,吕庆华,易剑东.中国体育产业发展的税收激励政策研究[J].北京体育大学学报,2011,34(3):5-8.

[7]曹可强,俞琳.论体育公共服务供给主体的多元化[J].体育学刊,2010,17(10):22-25.

[8]高鸿业.西方经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2005:97-103.

[9]娄兆锋,曹冬英.公共服务导向中基本公共服务与非基本公共服务之研究[J].中国行政管理,2015(3):102-106.

[10]陈海威.中国基本公共服务体系研究[J].科学社会主义,2007(3):98-100.

[11]冯维胜,曹可强.我国公共体育资产托管经营探索[J].天津体育学院学报,2014,29(2):119-123.

[12]魏识宇.中国收入分配现状及策略讨论[J].中国商论,2016(18):16-17.

[13]王钧.以科学发展观促进体育产业与体育事业协调发展[J].体育文化导刊,2007(12):3-6.

[14]易剑东.中国体育产业的现状、机遇与挑战[J].武汉体育学院学报,2016,50(7):5-12.

[15]魏作磊.瓦格纳定律与服务业增长——一个对我国服务业发展水平偏低的解释[J].学海,2011(2):129-133.

[16]冯维胜,曹可强.公共体育服务政策的经济福利分析[J].西安体育学院学报,2015,32(2):179-184.

[17]易剑东.中国体育公共服务研究[J].体育学刊,2012,19(2):1-10.

[18]董传升.我国公共体育发展战略路径选择:从政府理性到公共理性[J].沈阳体育学院学报,2016,35(2):1-5.

[19]曹可强,俞琳.国外公共体育服务供给模式及启示[J].西安体育学院学报,2015,32(2):11-15.

[20]郑志强,郑娟.政府购买体育公共服务的经济效应与推进策略[J].体育学刊,2015(5):49-53.

[21]卢闻君,沈建华.中国民营经济体育投资体制与政策环境研究[J].北京体育大学学报,2005,28(10):1312-1314.

[22]郭惠平,唐宏贵,李喜杰,等.对我国公共体育服务社会化改革的再思考[J].武汉体育学院学报,2007,41(11):1-6.

责任编辑:乔艳春

M echanism of Public Sports Services and Sports Industry:Based on Substitution Effect and Incom e Effect

FENG Weisheng1,2,CAO Keqiang1

(1.School of Econom ic and Management,Shanghai University of Sport,Shanghai200438,China;2.Center of Physical Education,Shanghai DianJi University,Shanghai201306,China)

Public sports services and sports industry are different in features,objectives and operational systems.As two parts of the sports,they are interrelated andmutually influenced.The paper analyzed their effectmechanism by m icro economy theory.The study shows thatboth public sports service and sports industry have substitution and income effects.On one hand,increasing expense of public sports servicemay alternate sports industry in a way.On the other hand,increasing supply of public sports service improves society utility and generates income effect.Comprehensive functions of the two effects determine their relation.Nevertheless,basic and non-basic public sports services affect sports industry differently.The former,which has more positive effects to the sports industry,can promote the development of sports industry.The latter occupies sportsmarket and restricts sports industry.We can draw three significant conclusions on policies.The first one is to increase basic public sports service and reduce financial support of non-basic public sports.The second is to decrease the proportion of government’s direct produce,instead of government purchasing,public-private cooperation,outsourcing and other indirect investment.The third is to encourage social capital to invest in sports by taxes,subsidies and other policies.

public sports service;sports industry;substitution effect;income effect;policy

G80-053

A

1004-0560(2016)06-0001-05

2016-09-12;

2016-11-25

上海体育学院研究生教育创新基金(yjscx2015012);国内(复旦大学经济学院)访问学者研究项目(1391381)。

冯维胜(1979—),男,副教授,博士,主要研究方向为体育管理。

曹可强(1965—),男,教授,博士,博士生导师,主要研究方向为体育管理,E-mail:2623826642@qq.com。