中国古代皇室祝寿图像的主题与意象构成

程波涛

(安徽大学 艺术学院,安徽 合肥 230601)

中国古代皇室祝寿图像的主题与意象构成

程波涛

(安徽大学 艺术学院,安徽 合肥 230601)

摘要:祝寿图像是一种应用性极强的传统民俗艺术形式,长期以来,它应用于不同社会阶层,积淀着中国传统社会礼制下诸多的文化内容。然而,人们对于祝寿图像的理解,更多地停留在常见民间普通祝寿图像的应用与构成,而就社会分层来看,学界对于传统社会中最高统治阶层的祝寿图像创作的规制等关注却不足,使得对于祝寿研究较为单薄而难以细化。本文着眼于寿君王的图像创用和意象构成,剖析其俗信主题及其内在要因,探寻应用制式与基本规律。

关键词:民俗艺术;祝寿图像;等级社会;皇室;应用;构成

祝寿为社会礼俗的构成部分,在中国封建专制制度下,祝寿的礼俗当然也多视等级而定。而且,很多礼仪制度规定严格、不容僭越,尤其是用于宫廷寿庆所制作的祝寿图像,其规格、制式和题材选择等方面,显然都有相应礼仪规制的标准。包括某些祝寿意象中图像符号的象征意义与特殊文化的指代,都显示出皇权时代下的某些特有“印痕”。从祝寿礼俗滥觞的文献资料中可以得知,祝寿文化与古代君王“祭星”习俗直接相关,它首先是由上层社会发起,并且是自上而下推衍开去的文化行为。《诗经·大雅》中“天子万寿”的颂辞就是对国君福寿的至高祝颂,并且和“寿国”之意一起,成为其后漫长封建社会中君主祝寿图像中的惯常寓意表达方式。从祝寿文化的发展和文化分层来看,关于君王的祝寿风俗,尽管时代不同,但不变的是隐含于其中的统治者意志,以及臣民们寿君兼寿国的祝愿。周代的诸侯受到周王封赏时颂道:“天子其万年眉寿黄耉。”[1]《诗经·鲁颂·閟宫》中有奚斯献给鲁僖公的颂辞:“俾尔炽而昌,俾尔寿而臧。保彼东方,鲁邦是常。不亏不崩,不震不腾。三寿作朋,如冈如陵……俾尔昌而炽,俾尔寿而富。黄发台背,寿胥与试。俾尔昌而大,俾尔耆而艾。万有千岁,眉寿无有害!”[2]类似的文献记述还有很多,而且,和庶民阶层相比,寿君王的祝寿礼俗规格和祝寿图像形制皆有等级的规定性。用于寿祝最高统治阶层的图像元素,如龙、凤无疑是皇权的象征,更是祝寿图像中一种极权阶层的标志符号,庶民阶层是万万不得随意应用的。而鹰、万年青等则与祝颂国运的长久有关,这些意象元素皆为君王祝寿图像中带有等级象征色彩的符号式标识,这其实是皇权、君权意识对民俗艺术影响和渗透的结果。

一、皇室祝寿图像中的文化表现与铺张之风

在圣寿为主题的祝寿习俗中,“寿君”与“寿国”基本上是一体,甚至是不可切割的“统一体”。因为,“普天之下,莫非王土。”也就是说,在等级社会中,为君王寿庆所创作的祝寿图,除了祈祝统治者个人长寿的寓意外,还含有寿国(江山永固、社稷长存)之意。据赵晔:《吴越春秋》中的《勾践人臣外传》记载,越王被吴王打败后被抓到吴国,有一次在吴王阖闾的寿庆上,作为败亡之君的勾践听从贴身旧臣僚范蠡的“劝说”,在向吴王祝寿时所献的祝辞是:“大王延寿万岁,长保吴国,四海咸承,诸侯宾服。觞酒既升,永承万福。”可以想见,当时作为吴国的阶下囚和亡国之君的勾践,是怀着何等酸楚和屈辱之心道出此番“献媚”之语。在后来用于寿君王的祝辞中,一定要隐含着对君主寿龄无边和国运昌盛的祝颂,在用于统治阶级的祝寿图像中,这几乎成为一种带有规律性的表达模式被长期沿袭。

在封建社会中,很多君王都是要过寿的,而且场面铺张奢靡。仅以宋代为例,两宋时期皇室的祝寿现象很普遍。“宋朝重视给皇帝、皇后、太后祝寿,皇帝、垂帘听政的太后的生日都立为节日,届时要举行祝寿活动。”[3]就祝寿的隆重场面和盛大规模来看,君主和皇室的祝寿礼俗是奢靡华贵的,而且大有举国欢庆之势。据《宋史·礼志》记载:“诸庆节,古无是也。又以七月一日圣祖降日为先天节,十月二十四日降延恩殿日为降圣节休假、宴乐并如天庆节。中书、亲王、节度、枢密、三司以下至驸马都尉,诣长春殿进金缕延寿带、金丝续命缕、上保生寿酒。改御崇德殿,赐百官饮,如圣节仪。前一日,以金缕延寿带、金涂银结续命缕、绯彩罗延寿带、彩丝续命缕分赐百官,节日戴以入。”[4]皇室庆寿盛典的繁缛和奢靡程度是普通平民阶层难以想象的。南宋周密在《武林旧事》中记述了南宋孝宗为高宗庆寿盛典的情形:“寿皇圣孝,冠绝古今,承颜古今,承颜两宫,以天下养,一时盛事,莫大于庆寿之典。”[5]1“四方万姓,不远千里,快睹盛事,都民垂发之老,喜极有泣下者……都人倾城,尽出观瞻,赞叹圣孝。”[5]121万圣节在宋代达到了一个新的高度,尤其是皇帝七十、八十大寿时,铺张奢靡之风有时甚至是严重到与国力不相匹配的程度。由此可见当时祝寿风气之盛,而上行下效,民间祝寿风气也会随之增多,宋代的寿庆活动丰富,不仅有祝寿图像、祝寿诗词、寿文寿序,许多寿筵中必唱“生朝曲”,如此豪奢的祝寿活动可谓综合、立体而丰富。

相比宋代而言,唐代的圣寿要简单的多,其祝寿图像的制作亦是如此。沈从文先生在《古代镜子的艺术》一文中写道:“八月十五日是唐玄宗的生日,定名叫‘千秋节’(又称‘千秋金鉴节’),照社会习惯,到这一天全国都铸造镜子,当作礼物送人,庆祝长寿。”[6]正是因为像唐玄宗等这样的封建帝王对寿庆的重视,才有力推动了这种礼俗的发展和繁荣。宋代之后的明清时期,用于帝王的祝寿图像规格,远非寻常人家的寿庆可比。仅以清代的三幅祝寿图为例,康熙皇帝60寿庆时,宫廷画家宋骏业、冷枚、王原祁等人为其创作的《万寿盛典图》长达50余米,有绘本和刻本传世。文史专家郑振铎对这幅祝寿图像做过这样的评价:“《万寿盛典图》除写皇室的仪仗外,并把当时北京的民间情况都串插进去了,是重要的历史文献。绘者尽心竭力,刻者也发挥其手眼的所长,精巧地传达出这幅画的意境来。在美术史上,这样的绵绵不断的画卷,是空前的,其所包罗的事物景象的多种多样,也是空前的。从山水、花卉、界画、人物到道、释无一不有。像这样宏大的长卷恐怕世界上是不会有第二幅的。”乾隆寿庆时的《万寿长图》亦有一百余页之多,内容涉及到宫廷生活的真实场景。而且,该祝寿图的创作云集了当时画坛高手。“上有所好,下必甚焉”,因此,在很多情况下用于圣寿的祝寿图像会沦为一种带有宣传和粉饰太平的“工具”,像慈禧太后七十大寿时的祝寿版画《万国来拜图》,看似为“忠实”记录寿庆时真实的历史事实,实际上意在营造汉唐时期君王寿庆时“九天阖闾开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的盛世太平气象。然而,此时正值西方列强瓜分中国之际,清廷其时已气数将尽,这类祝寿图本身就有出于对慈禧仁定四海、八方来朝的虚假政治宣传需要,同时也含有统治阶层安定民心和粉饰太平的考虑,而且祝寿图像中刻意渲染大国情怀,也能见出慈禧奢侈骄逸、狂妄自大的性格,对于那些负责督办的官员来说,也借寿诞之机表恩颂德,以此向主子献媚邀宠。

就文化表现来看,考察祝寿图“类”的变化和等级制度下的文化应用,可以见微知著,从中了解到社会风俗的变化,统治者的礼仪文化制度、社会经济状况以及工艺发展水平等。例如,在一定的历史时期,统治者大多对于中古以来的隐士遗风是嘉许的,对于他们的退隐江湖也多是不加干涉。唐、五代、宋、元都可以隐居,甚至在宋代,隐逸还被统治者所鼓励。但明代开国皇帝朱元璋要求士必须为国家所用,所以在明代,尤其是明代早期反映隐意的祝寿图(如《商山四皓图》、《香山九老图》)和宋代相比就很少了。清代异族入主中原后,便沿袭汉族的很多文化制度,尤其是人生礼俗方面,部分是有过而唯恐不及,特别是康熙和乾隆的80大寿,都有举国庆寿的势头,不仅有来自全国的“千叟宴”,还绘制大量的《万寿图》。另外,还有诸如烧制出书写有一万寿字的青花万寿尊(高76.7厘米)和刺绣有万个寿字寿幛的奢侈行为,这些皆是“寿”字空前的集大成之“产物”,在一定程度上说是人力和物力的巨大浪费。

图1 清 青花万寿瓶

事实上,一万个“寿”字中实际上真正可以被广泛推行和具有实用价值的文字并不多,主要是对君主“万寿无疆”一种变相和扭曲的表达,其艺术思维僵化而难见新意,仅仅是臣僚曲意迎逢讨好君主一种不高明的政治伎俩,绝大多数“寿”字本身也没有实际应用价值和文化推广价值,充其量仅可以视为皇室祝寿文化中奢靡的“附属物”和等级制度下的畸形文化现象。正是这种特殊规格的祝寿,让制作者们殚精竭虑、费尽心机,使一些所谓的“寿”字得到前所未有的“开发”,这只能说是寿文化中所横逸出的一枝另类“花朵”,是汉字丰富多变而且富有装饰意味的折射,这种祝寿文化“创举”,可视为世界文字史上的奇观,对于文字学家来说也许是一种令他们头痛不已的“资料”吧?其实,正是由于像“圣寿”等统治阶层的祝寿行为,才极大地促进寿文化的丰富、繁缛和盛行。

图2 万寿图(局部)

用于为帝王祝寿的图像属于宫廷艺术,其艺术特色多繁缛华丽、铺张扬厉。除了寿圣的祝寿图像外,还有一些是用于寿皇后等女眷的。宋代以来,用于宫廷女眷的祝寿图像常见的就有《阆苑女仙图》等,其中,群仙是描绘神话场景,带有戏剧色彩和生活原型;“阆苑”是仙境,它所对应的人世间帝王所居的宫廷。因此,这类祝寿图像的象征意义是双重的。就作品创作而言,这类祝寿图像的环境和场景布置,实际上创作是以皇室宫廷为蓝本的。在为皇室创作的祝寿图像中,很多景物都是宫廷生活的折射,例如,五代阆皓创作的《阆苑女仙图》和南宋刘松年的《瑶池献寿图》),尽管意在表现“阆苑”、“瑶池”仙境,神仙府邸,西王母居所,实际上正是皇室生活的一种写照和再现。在这一意义上看,宫廷绘画创作中的“阆苑”、“瑶池”等意象,皆是皇权、君权的折射。《阆苑女仙图》应用于宫廷祝寿场合,至少有很长一段历史时期具有民俗应用的规范性和固定性特点。但是,宋代的《瑶池集庆图》等瑶池系列祝寿图主要应用于上流社会中女性寿主场合,多是描绘西王母在侍女的陪护下,端坐于瑶池宫殿之中,接受立于殿堂之外仙人的仰拜,有的还有手托仙桃的仕女,或手执寿酒的麻姑作陪。该图像中众多女仙的侍奉和陪衬,一则是为了昭示寿主显达尊贵的等级地位;二则是为了突出寿主的性别。宫廷祝寿图在艺术风格上追求豪华雍容的富贵气象,符合皇室贵族的审美取向,引导着宫廷祝寿图像的审美风格,给人以感官上的华美感,实际上是宫廷文化生活在美术中的体现。从创作风格和审美特征来看,用于宫廷的祝寿图像,大多人物俊秀,工笔细致,画法精良,沥粉堆金,色彩绚丽;相比较而言,民间祝寿图像的特点则是人物造型朴拙,有一定的装饰意味,民间情怀浓厚。

图3 万寿图(局部)

图4 慈禧太后大寿时赐“八仙寿字”刺绣给泰山

祝寿图像的兴衰与统治阶层的态度和政策有直接关系,有时甚至是一种无形的导向。唐宋两朝的帝王大多都有自己寿诞节的称呼,由此也不难想见帝王们对于长寿的重视程度。王云五先生曾对古代帝王的寿诞做过梳理:“在封建社会中,皇帝的寿诞日被称为‘圣寿节’。皇帝还为自己的寿辰制定了专门的节日,如唐玄宗的寿辰叫‘千秋节’;唐武宗寿辰叫‘庆阳节’;唐宣宗寿辰叫‘寿昌节’;唐昭宗寿辰叫‘嘉会节’;唐肃宗寿辰叫‘天成地平节’;宋太祖寿辰叫‘长春节’;宋太宗寿辰叫‘乾明节’;宋真宗寿辰叫‘奉天节’;宋仁宗寿辰叫‘乾元节’;宋英宗寿辰叫‘寿圣节’等。到了明清时期,皇帝的寿诞之日统称为‘万寿节’,皇后的寿诞则统称为‘千秋节’。”[7]这些对于圣寿的不同称谓,显然都是君主们对于自己至上至尊的特殊身份的刻意强调,也折射出他们渴望寿贵无极的现实功利心理。“上行下效”,统治者的行为会直接推动着祝寿风俗的发展,而祝寿图像和其他祝寿艺术形式亦会随之兴起。就创作主体来说,这里需要补充说明的是,很多帝王不仅善绘,而且创作过祝寿图像。明宣宗、宪宗、孝宗等皆善绘事。据《石渠宝笈初编》记载,明宣宗朱瞻基曾为其母祝寿时创作过《万年松图》。另外,在明宣德四年(1429年),适逢夏原吉的生辰,明宣宗朱瞻基亲绘《寿星图》、《秋香》、《梅竹》图赐与老臣,“以喻公之晚节”和作为君主为臣下贺寿的礼物。《明史·夏原吉列传》载:“帝雅善绘事,尝亲画《寿星图》以赐。其他图画、服食、器用、银币、玩好之赐,无虚日。”宣宗皇帝画寿星画送给重臣,无疑也能见出君臣之间的亲疏程度,实际上是君王笼络人心的一种权术。当然,这类绘画在政治画中更有其特殊的意义和地位。朱谋垔《画史会要》记载:“三城康穆王艺垝,唐宪王子也。博览群经,尤精绘事。所作《耆英》、《王母》、《九老》、《百花》诸图,皆妙绝一时。”[8]慈禧太后于1897年创作祝寿图像《瑞松图》(也有研究者多认为是慈禧御用女画家缪嘉惠的代笔之作),以松和灵芝为主要意象构成,及表达了祝寿的主题,又构成了寿字形状,可谓别具匠心。这些出于最高统治者之手的图像,无论是送于他人,还是用于自寿,皆是研究帝王祝寿图像的第一手资料。

另外,值得注意的是,统治阶层对于祝寿风俗的态度,尤其是政治干预会直接影响到祝寿图像创作与发展的兴衰。从历史上看,并非所有的君王都重视寿庆的热烈与隆重。在一个朝代或国家的建国之初,百废待兴,开明的统治阶层往往注重休养生息,他们一般会采取自上而下的行政命令来干预祝寿风俗。从这个意义上说,祝寿图像的文化史意义还体现在其发展状况可以见证一定社会时期的文化政策,例如,明代初期的很长一段时间祝寿图像不多,从朱元璋到明成祖朱棣时期都是如此,这就直接与开国皇帝朱元璋厉行节俭的文化制度和明初国情有关。及至明代中后期,社会发展,经济文化相对繁荣,祝寿风气又开始盛行。另外的一个颇具说服力的例子是,新中国成立后的1953年夏季,毛泽东主席在全国财经工作会议的讲话中再次强调七届二中全会上的“六不”规定:“一曰不作寿。作寿不会使人长寿。主要是要把工作做好。二曰不送礼。至少党内不要送礼。三曰少敬酒。一定场合可以。……”[9]很显然,这一讲话的精神对建国之初祝寿风俗的变化,以及祝寿图像发展有直接的影响。“一叶落而知秋”,虽然祝寿图像和祝寿风俗的变化的影响因素是多方面的,但是,不可否认的是,来自最高决策者的文化政策对祝寿风俗来说,其作用是具有导向性、调控性和制约性等作用的。

二、皇室祝寿图像的意象构成与基本主题

(一)、王霸之气和至尊意象

一)鹰

用于君王的祝寿图像中,主题的确立和意象的构成,往往会考虑到带有统治阶层意志的某些符号性元素。鹰是猛禽,为空中霸主,有王霸之气。在古代,鹰也经常被喻为志存高远,高瞻远瞩的象征。文艺作品中,常见以鹰来比拟勇猛、有才智、才能或勇武出众的人。在祝寿图像中,鹰的形象多为苍鹰和白鹰,杜甫的《画鹰》诗中写道:“何当击凡鸟,毛血洒平芜。”陆游的《秋生》:“快鹰下鞲爪觜健,壮士抚剑精神生。”李苦禅画鹰时说:“非松柏巨石不栖,非同族本属而不侣;伴流云,瞻群峦,聆瀑音,屏碧嶂,英视瞵瞵,直射斗牛,振羽熠熠,反映清辉……”可见,无论在诗人,还是画家的笔下,鹰经常会作为非同“凡鸟”的文化喻指,也是坚韧威猛的精神指代。宋徽宗曾创作过《御鹰图》,权臣蔡京在画幅旁题写:“万物赋形,禀气于八方。随方受色,其形不同,其色亦异,莫能易也。故鹏不能移其色鸿鹄,鸾凤不能变其文于凫雁。乌黑鹭白,鸡丹雀黄,皆自然之理。鹰,西方之禽,其性挚,其色苍,未闻有白色者。皇帝陛下德动天地,仁及飞走,齐阴阳之化,同南北之气,无彼疆此界之隔。羽毛动植,易形变色,以应盛德之感,为国嘉瑞。臣昨得至后菀,见大鹰立于架上,其色纯素,心甚异之。伏蒙宣示鹰图,恍然若身再到。雄姿劲翮,高鬐短颈,望之若浮云轻鸥,真所谓应诚而者至,非特羽物效祥,神笔之妙,无以复加。”[10]上述文字可以见出当时人们对于鹰的理解,也是对其鸟类中尊位的赞颂。而蔡京在文中提到“其色苍,未闻有白色者”,实属陋见寡闻。

事实上,在祝寿图中真的有白鹰存在。清雍正皇帝胤禛46岁(雍正二年,1724年10月)寿庆时,就请意大利画家郎世宁创作了《嵩献英芝图》,画面右侧到顶部,为两株顶天立地的千年古松占据着画面很大的空间,如同苍虬松身蜿蜒攀附着老藤萝蔓,巨石和淙淙的流水寓意绵绵的福寿,而图中的红色灵芝也是国献祯祥的灵物,这里同样是为国祚祈求寿祥。画幅偏右中上部的显眼之处一只白鹰傲然雄踞于山石之上,机警地回视双松的方向,环顾山河,神姿中充满王者之气。画面多用平远之势,意境开阔辽远,可视为疆域之无限。在汉字的民俗应用中,还因“鹰”与“英”谐音,以此可以隐喻“圣上英明”。另外,白鹰也有祝福雍正皇帝高寿之意。图中白鹰脚下的山石上生有灵芝数簇,鹰的左下图是以平远手法表现的山石和飞瀑,共同构筑了河山入画的美好景致。尽显皇室美术雍容富贵的宫廷文化气息。和当时很多祝寿图像不同的是,画面写实性强,黑白色彩对比强烈,并基本是采用了西画的透视方法,不受中国传统绘画法度约束。画面的不足之处在于画家对于画面远的处理较弱,没有用笔、用墨、用水,无皴擦变化,而且水与山石的处理都给人以刻板和笨拙,缺乏空灵之姿和苍茫之感,显示出中西艺术表现形式和审美品味的差异。当然,作为中西合璧的祝寿图,其基本的文化功能已经达到。郎世宁在《嵩献英芝图》的创作中,选取的祝寿意象元素为松、芝、鹰、石,并重点取其谐音和喻意,来表达“嵩山献寿”、“嵩献英芝”,同时,也含有对雍正皇帝祝寿及大清王朝的颂福。在用于为统治者祝寿的意象中,鹰是空中霸主,更是一种至高权力和无上威严的象征。其实,鹰作为鸟类的霸主地位在世界上很多国家所被认可,例如,俄罗斯的国旗就是双头鹰(意为国土跨越欧亚两大洲),阿尔巴尼亚的国旗也有鹰的形象。

二)“南极老人星常在”和西王母

在《寿星图》中,南极老人星崇拜不仅出现在宫廷,在民间祝寿图像中也经常出现。但是,圣寿图像中,南极仙翁的出现应与古代君王“祭星”祈祝国运昌盛的传统有直接的关系。因此,在宫廷祝寿图中,以南极仙翁为寿星题材的依然有很多。明代画家蒋三松的《寿星图》中题跋:“南极之精,东华之英;寿我邦家,亿万斯龄。”而对于有政治作为的君主来说,除了自身的康寿、国家的长治久安和社稷永在之外,像“莫大乎使民富且寿也”(《家语》),也是作为君主应该承担的责任和使命。其实,不仅是祝寿图像如此,其他相关的祈寿祝福之作,如寿词中,也有“圣寿无极”“永作乾坤主”“圣寿无疆,两仪并久”之类的祝辞。

从历史上看,男权社会下的祝寿之俗主要以男性当权者为中心展开,并衍生出丰富的祝寿文化。在封建等级社会制度下,皇家女眷作为帝王的配属也尽享尊荣,祝寿之风尚亦盛。常见的祝寿图像有阆苑女仙,西王母等,还有作为百鸟之王的凤凰(也有绘制鸾鸟)和百花之王的牡丹。《醉王母图》、《群仙祝寿图》、《瑶池祝寿图》多见于社会上层,多来用于具有女性,尤其是用于祝颂宫廷中地位高贵的女性寿主。

(二)国献嘉祯与江山永青的祝颂

一)灵芝

在用于宫廷的祝寿图像中,尤为值得一提的是灵芝的意象。许慎的《说文解字》云:“芝,神草也”,[11]梁人顾野王《玉篇》:“芝,……瑞草。”宋以后的诗文绘画中很多金芝意象,实际上是把灵芝与政事平安、国献祯祥、天下康宁联系起来了。《孙氏瑞应图》说:“王者仁慈则芝草生;亲近者省老、养有道,则芝实茂。”《汉书》记载班固《郊祀灵芝歌》云:“露寝兮产灵芝,象三德兮瑞应图;延寿命兮光此都,配上帝兮象太微,参日月兮扬光辉。”《白虎通义》:“王者德至于山则芝实茂。”显然是带有谶纬神学思维的痕迹。《瑞应图》:“王者仁慈则芝草生,食之令人延年。”又云“王者宠近耆老,养有道,则芝荚生。”仙药在这里并非医生处方下用于对症治疗的药材,而是渴望长生的心理安慰和类似宗教迷狂的巫术般幻觉效果。嘉靖三十九年(1560年)八月,明代嘉靖皇帝54岁寿诞时,胡宗宪进献白龟灵芝,徐渭作的《代进白龟灵芝表》曰:“臣谨按图牒,再纪道诠,乃知麋鹿之群,别有神仙之品,历一千岁始化而苍,又五百年乃更为白,自兹以往,其寿无疆……诚亦希逢,必有圣明之君躬修玄默之道,保和性命,契合始初,然后斯祥可得而致。恭惟皇上凝神沟穆,抱性清真,不言而时以行,无为而民自化,德迈羲皇之上,龄齐天地之长。臣顷者遍求灵芝,献充御用。乃有浙民邵祥入山,觅得灵芝凡一十本,高大殊常,方掘地起芝,见一白龟蹲蛰根下……窃惟玉龟应图,宝册书瑞,必也时逢圣世,然后特产嘉休,用召至和平,应时昭显,导引呼吸,与天久长。至于穴处山中,乃复潜蛰芝下,则史册所未载,古今所未闻,奇而又奇,瑞而又瑞者也。恭惟皇上,道光帝尧,功迈神禹。”以白龟和灵芝的出现最为一种长寿、吉庆的瑞兆和国家兴盛的符瑞,故而作寿表以祝颂明世宗朱厚熜:“德迈羲皇之上,龄齐天地之长”。

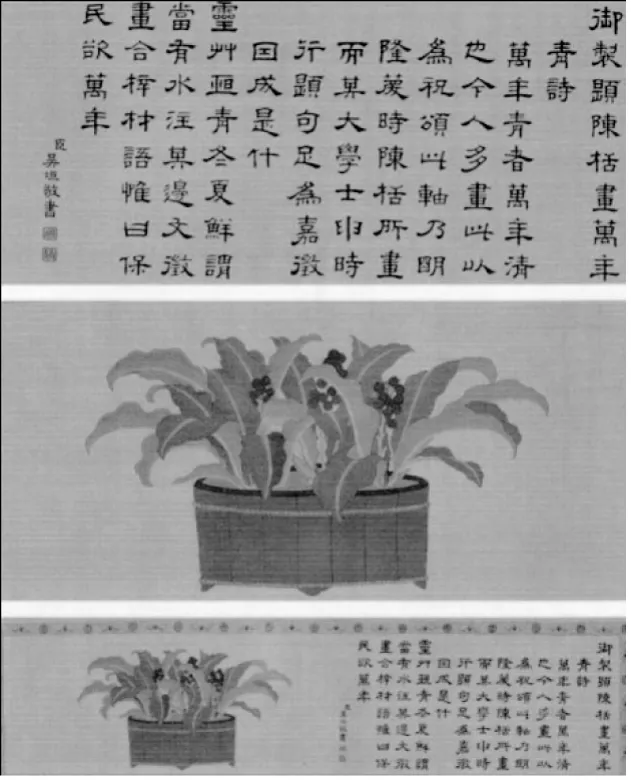

图5 清 缂丝万年青诗卷

二)万年青

作为植物的万年青,果红叶绿,给人以清新简洁的美感。清廷缂丝《万年青诗卷》中就有乾隆的御制诗:“灵草恒青冬夏鲜,谓当有水注其边。文徵画合梓材语,惟曰保民欲万年。”可见,在用于圣寿的祝寿图像中,国泰民安、家国富足、江山永固无疑是最恰当的祝愿。

在封建社会中作为圣寿之用的祝寿图像,寿国和寿君同样重要。因此,其内容中除了祝福君主贵寿无极的祝愿之外,往往还有对于君王所在王朝海清河晏、天下太平、江山永固、国献嘉祯的祝愿。

祝寿图像中常有以刺绣或绘画形式表现一个高高的瓷瓶种着一簇万年青,其寓意正是“一统万年”。万年青作为祝寿图像中常见的元素,虽可以祝福寿主个体,但是,在封建社会中更易于成为祝福君王和王朝的政治性隐喻。二月河小说中的这段文字并非没有民俗根据,“一统万年青”无疑是江山一统、天下太平、长治久安的吉语。类似的祝愿吉语还有“一统车书四海宁”之类,这些吉祥纹饰的使用,无不带有极强的政治隐喻,喻意升平盛世、江山万代。

总之,圣寿图通过“万年青”等带有隐喻性的祝寿意象,表述的是一种政治意识和民俗信念的统合,尽管这类追求和想法看似荒诞不经。这种以艺术图像表达寿君兼备寿国之意,反映了民俗艺术的多元性和延展性。即使是近现代社会中,这种带有理想化色彩的寿元首兼涵寿国之意的祝颂依然有其生命力,从而反映出民俗心理的巨大惯性。例如,在1951年的国庆献礼中,齐白石老人就绘制了一幅以“万年青”为题材的《祖国万岁》,以祝颂新中国的长治久安、山河永不易色。

三)松柏

用于圣寿和为国家元首祝寿的植物类祝寿意象还有松柏。《说文》曰:“松者,木之公也。”它不仅长寿,而且被赋予了道德和人格的比附。其实,这些物象是观念化和模式化了的“意象”,“在思维活动的过程中,象作为物象有双重意义,一方面它存在于精神活动之前,是客观实在;另一方面它又贯穿于精神活动之中,是意著明为言词的凭借之物。”[12]由此可见,祝寿图像中的意象构成是“象”因“意”而设。从本质上讲,这些意象构成元素,多是在其自然属性的基础上,经过人为的想象和加工,附加上信仰内容和神话的因素,使其与长寿的主题贴合。

在用于圣寿的祝寿图像中,以山岳祝寿也是一重要类型。如郑午昌创作过《万松齐拥老人峰》。山岳是永恒的形象,《诗经·小雅·南山有台》:“南山有桑,北山有杨。乐只君子,邦家有光。乐只君子,万寿无疆。”郑玄笺释《南山有台》为:“人君得贤,则其德广大坚固,如南山之有基趾。”[13]李白《春日行》:“小臣拜献南山寿,陛下万古垂鸿名。”唐代乐府《再举酒》:“万国执玉、千官奉觞。南山永固,地久天长。”其他还有太阳、大海等也是常见的意象,皆是对于统治者江山永固、福寿绵长的颂祝。有些元素如太阳、鹰等,更易于突出帝王高贵的身份和天下独尊的等级地位,是为迎合统治者心理而设定的民俗意象,可谓“因人设意”了。其他为统治阶层祝寿的意象,如鹤、牡丹等,在长期发展的过程中,逐渐演化为观念化和象征化的“符号”,其文化应用已经具有相对的固定性和适俗性特征。当然,用于圣寿的祝寿图像中也有描绘寿主肖像的,有些是在颂祝主人功德的意思。

总之,应用于上层社会的祝寿图像,其工细华丽非民间可比,往往会极力彰显统治者的尊贵身份和荣耀,这是尊卑有别的等级制度在祝寿图像中的显现。像《阆苑女仙图》、《醉王母图》等题材在宫廷寿诞礼俗中的应用,正是反映了图像背后权力、地位观念的存在。同时,也体现出封建社会官方文化中制度化、礼仪化的象征性文化因素“在场”。

而明清以后《群仙祝寿图》、《八仙祝寿图》等等级色彩森严的色彩日趋弱化,走入平民阶层,正是民俗艺术传播过程中政治文化功能演化的见证。而且在祝寿图像的发展过程中,其构成要素也会随着时代和政治内容的变化而变化。像新中国成立之后,红太阳等作为祝寿元素成为特殊时代的政治文化表征。这也反映出传统祝寿图像不仅文化根基深厚,也有着与时俱进的适俗性,显示出民俗艺术适应社会风俗、反映国人生活的一面。正是因为如此,谄媚和阿谀意识充斥于圣寿的祝寿图像中,其意象构成带有特权阶层的等级意识,从而在很大程度上削弱了作品的艺术性和精神性表达。

结 语

祝寿图像是源自于早期社会的祈寿文化传统,这种图像在等级社会制度下的长期发展过程中,融入了丰富的社会风俗和礼制文化内容,以及贵寿吉祥之意。尤其是皇权时代的圣寿图像中,意象构成的类型化与主题的政治化等,皆能够折射出传统等级社会中政治、礼法和制度的诸多信息,我们从最高统治阶层的祝寿图像应用中,可以了解到皇权、君权诸多带有等级色彩的因素对于民俗艺术的渗透与影响。

参考文献:

[1] 中国社会科学院考古研究所编.殷周金文集成[M].北京:中华书局,1984:4227.

[2] (清)阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:615.

[3] 汪圣铎,刘坤新.从道教内道场看宋朝的政教关系[M].史学集刊,2001(04).

[4] (元)脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1985:2681.

[5] (南宋)周密.武林旧事[M].杭州:浙江人民出版社,1984.

[6] 沈从文.花花朵朵坛坛罐罐[M].北京:外文出版社,1996:53.

[7] 王云庄.中国寿文化[J].寻根,2004(02).

[8] 潘运告.明代画论[M].长沙:湖南美术出版社,2006:377.

[9] 毛泽东.毛泽东选集(第五卷)[M].北京:人民出版社,1997:97.

[10] (清)吴荣光.辛丑消夏记[M].杭州:浙江人民出版社,2012:49.

[11] (汉)许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1981:15.

[12] 张强.从象到意再到言意之辨[J].文艺理论研究,2003 (02).

[13] 王先谦.诗三家义集疏[M].北京:中华书局,1987:595.

The Theme and Imagery Structure of the Royal Birthday-celebration Pictures in Ancient China

CHENG Bo-tao

(College of Arts,Anhui University,Hefei,Anhui 230601)

Abstract:Birthday-celebration pictures as one of the widely applied folk arts have been applied by different social classes for a long time and carried on a rich cultural heritage in Chinese traditional social etiquette. However,people’s comprehension of these pictures mostly are confined to the application and structure among common folk birthday-celebration pictures and the academic concern for those of the ruling class are far more adequate and thus it makes the research quite insubstantial and hard to refine. This paper analyzes the theme and inherent elements of the emperors’birthdaycelebration pictures to dig out the application format and basic rules by focusing on the creation and imagery structure.

Key words:folk art;birthday-celebration picture;hierarchical society;royal family;application;structure

作者简介:程波涛(1974—),男,安徽利辛人,安徽大学艺术学院副教授,研究方向:民俗艺术。

项目基金:教育部人文社科项目“民俗艺术视角下的祝寿图像研究”(项目编号:14YJC760007),安徽大学优秀传统文化教育计划项目“安徽省民间美术教学实践”。

收稿日期:2016-03-06

DOI:10.15958/ j.cnki.gdxbysb.2016.02.012

中图分类号:J52

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2016)02-0077-08