竞技博弈视角下“运动项目制胜规律研究”的真伪考证

沙临博,李杰凯

(1.北京体育大学研究生院,北京100084;2.沈阳体育学院院长办公室,辽宁沈阳110102)

◄体育教育训练学

竞技博弈视角下“运动项目制胜规律研究”的真伪考证

沙临博1,李杰凯2

(1.北京体育大学研究生院,北京100084;2.沈阳体育学院院长办公室,辽宁沈阳110102)

从制胜规律的研究现状、理论支撑和提出背景对制胜规律研究命题存在的合理性进行了剖析,认为制胜规律研究与博弈论思想相悖,且具有明显的历史局限性和功利性。建议制胜规律研究的提法应当弱化,竞技博弈理论的核心应是研究以提高竞技能力为主、解析规则和对手情况为辅的“占优策略”。

竞技博弈;制胜规律;竞技能力;占优策略

“规律”是事物内部的本质联系和发展的必然趋势。作为事物之间的一种联系,规律有本质性、必然性、稳定性和永恒性的特点。它是反复起作用的,只要具备必要的条件,合乎规律的现象就必然重复出现。一直以来,我国体育界对揭示“运动项目制胜规律”相当痴迷,以至于众多学者都试图透彻研究各个运动项目取胜的途径,找到教练员、运动员所期待的“妙招”“诀窍”,发现各个运动项目中可以被重复利用的“制胜规律”。在这一概念被提出并实践的近30年后,人们不禁反思:各运动项目的“制胜规律”究竟有多少已被发现,多少待完善?研究出的制胜规律是一线教练员、运动员所期待的吗?能否发挥指导我国运动训练实践的作用?它给我国体育事业带来了哪些影响?据此,笔者从制胜规律概念的由来、理论假设和研究现状等方面进行讨论,希望能引起读者关于“制胜规律”命题的真伪和“制胜规律”是否能制胜的广泛讨论。

1 近年来“制胜规律”相关研究的问题

有关运动项目基本规律问题的研究一直都是体育界热衷探索的科研和实践命题。截至2016年4月,在中国知网上搜索到1997年以来以运动项目规律为主题的学术论文共749篇,其中以运动项目制胜规律为主题的学术论文有287篇。李杰凯教授认为,之所以20世纪90年代初以来,围绕运动项目制胜规律这一主题的学术专著和教科书不断涌现,是功利性因素使然——体育运动竞赛中获取好名次与创造好成绩能给参赛者带来一系列的荣誉和利益,这种现实激励相关研究的不断涌现[1]。

从表1中的所谓项目“制胜规律”可知,研究者们都已默认制胜存在“规律”,表中各个项目的研究都试图表达的内容分别是:1)项目特点,如帆船和帆板须利用风;2)高水平选手的竞技能力特征,如体育舞蹈需要以“美”为主线,“准”与“稳”为前提;3)运动训练或运动队管理须达到的要求,如射箭项目的“科学的训练监控是重要手段”,赛艇应该“提高科学管理水平”。这样的研究结果有两个明显的瑕疵:1)主观性很强,宽泛而难以把握,例如竞技健美操的“难”“稳”“巧”和体育舞蹈的“美”“准”“稳”,都是主观的特征评价,不同选手的自身特点不同,其“美”“稳”的表现不同,而裁判也有各自的审美偏好,这样的总结只对一般人了解项目有所帮助,不能称之为规律;2)缺乏普适性,例如王三宝把中国特色的“三从两严方针”引入运动项目制胜规律当中,那试问韩国等国外对手的射箭项目训练不坚持“三从两严方针”却比中国运动成绩出色,又该如何解释?根据前文对“规律”一词哲学内涵的解读,制胜规律须是可以“重复利用”的,我国的“制胜规律”尚不能保证我国射箭队重复利用时再次获胜,更无法保证重复利用到韩国队员身上,这能否称得上是规律?综上分析可见,近年来国内“制胜规律”的相关研究结论千篇一律,经不起严格推敲,实在不能称得上是对运动项目“制胜规律”的合理解释。事实上,无论项目特点还是高水平运动员特征,一线的教练员同行已经认识很深刻,所以近些年制胜规律相关研究所提出的观点,未能很好地发挥指导实践的使命。而从另一个角度看,具体的训练方法手段探索、国外高水平比赛的大数据分析、以及高原训练等特殊训练环境研究等等,却能给竞技体育训练、比赛带来新的视野或提高。如此来看,制胜规律研究的方向应该加以必要的调整,将“制胜规律研究”回归到“提升竞技能力的研究”,或把“规律”研究变为具体比赛情境下“提高致胜能力的规律”的研究更为符合实际。

笔者利用web of science、百链云、EBSCO等外文期刊数据库,以制胜规律英文词“winning rule/principle”(rule和principle分别检索)为关键词检索,除了分别覆盖“winning”和“rule/principle”两词的非目标文献,没有发现任何英文文献针对这一中国特色的理论进行研究,而以获胜策略“winning strategies”进行检索,在web of science和百链云图书馆分别有166篇和69篇体育相关文献。可见与我国研究者相比,外国同行更接受“策略”一词而非“规律”。更意味深长的是,以“athletic performance”(运动表现)这一国外竞技体育的高频词汇在上述两个数据库检索,分别出现3 220篇和1 109篇文献。据此我们可以认为,从全球视角看学术界对运动过程研究的热情要高于略带投机成分的“取胜策略”,而“制胜规律”这一提法更是我国国情的体现,在外国同行中难以被认同。

表1 运动项目制胜规律研究的结论示例

2 制胜规律的提出及命题的可疑性

2.1 制胜规律概念界定及提出

检索“制胜”一词,《辞海》中给出的解释为“以制服对方来取得胜利”,出处有二:一为《孙子·虚实》,“人皆知我所以胜之形,而莫知吾所以制胜之形”[2];二为宋朝陈亮《酌古论·崔浩》:“天下有奇策者,运筹於掌握之间,制胜於千里之外”[2]。这两句话的中心意思都是“如何制胜”。而目前我国体育学制胜规律相关论文对“制胜”的解释基本认同刘大庆等“制胜就是指在竞赛规则的限定下,运动员在竞赛中使用合理有效的方法,战胜对手、争取优异运动成绩的行动表现”这一定义[3]。认为运动项目中“制胜”须遵循着特定的规律,即制胜规律。

在我国竞技体育发展的历史上,“制胜规律”的提法可追溯到上世纪80年代末,以谢亚龙、王汝英等为代表对中国优势竞技项目(乒乓球、女子排球、女子体操、男子体操、跳水、游泳、举重、跳高)的取胜因素进行了系统研究,其代表研究成果是谢亚龙和王汝英的著作[4]以及分别刊于1990年、1991年的《论制胜规律》[5]和《论制胜规律及运动选材》[6],其中《论制胜规律》一文把制胜规律定义为:“在竞赛规则的限定内,教练员、运动员在竞赛中战胜对手、争取优异运动成绩所必须遵循的客观规律。”在这一定义基础上,此后的相关研究层出不穷,然而伴随着时代的进步,当我们重新审视这些研究成果时,发现“运动制胜规律”命题的研究确实存在争议,很有必要对其理论体系进行重新考证、探讨。

2.2 制胜规律命题的真实性考证

在以谢亚龙为代表的学者提出的“制胜规律”的背后,是一个更为庞大的“竞技体育博弈论”理论体系。在这个体系中,谢亚龙等人借用当时西方已经较成熟的博弈理论,结合我国竞技体育发展的需要,提出了较系统的“博弈训练体系”。吴鸿春定义竞技体育博弈论是“研究人们在进行竞争对抗中,在考虑到其他人(队)理性选择情况下,当事人的理性选择”,其随后也解释道,这个理性选择就是每个局中人确定一个“最优策略”或“满意策略”,这一策略会保证他或集体(队)在竞争对抗中有“最大可能的赢得或最小可能的损失”。可见竞技博弈论的研究目标是研究出“最优策略”,最优策略在这里也仅仅是赢得比赛的可能性大小。但奇怪的事实却是竞技博弈论在整个运动训练领域并没有广泛普及开来,而与之关联的“运动制胜规律研究”却成为相当长时期内的热门课题。

在提出制胜规律的研究中,吴鸿春[7]、李益群[8]等人认为,在这个竞技博弈的体系中,“竞技项目制胜规律”位于核心地位。而从整个竞技博弈论角度,“制胜规律”提法的概念定位理应是在研究“最优策略”,即赢得比赛的可能性。但在给制胜规律这个概念的实际定义里,“制胜规律”成了一种为了“战胜对手、争取优异成绩”所“必须”遵守的客观规律,换言之,“只要你”(必须)遵循了客观规律你就能够制造胜利。在这里竞技博弈论的“最优策略”被“制胜规律”所替代,“最优策略”这种可能性的命题与可以重演的“制胜规律”划上了等号。然而仔细分析不难发现,“最优策略”是指相对最好策略,是致胜可能性最大的策略,但它并不等于制胜的必然策略。

在竞技体育的“制胜规律”研究中,其主旨是在试图探索一种取胜的必然策略,用哲学上的语境来表述即为探索运动项目的必胜法则,即竞技项目中为了战胜对手、获得胜利可以参照的“必胜法”。大量事实表明这是不可能做到的。理论体系中的“可能性”成了具体概念下的“必胜法”,这种构想与实际的差异到底是有意彰显体育理论作用的强大,还是研究者未能探明博弈论与“制胜”关系的真相,我们不得而知。制胜规律命题的研究,到底为教练员、运动员战胜对手提供了哪些方法,是否帮助不能制胜的运动员或运动队“制胜”?至今还没有见到有力的实证,所见均是“取得了好成绩即为遵循了规律,失败了即是没有遵循规律”这种事后诸葛的处理方法。如果制胜规律的研究仅揭示了类似“举国体制是制胜规律”“三从一大是制胜规律”“比对手实力强是制胜规律”等等,这样的研究成果是不能令人满意的。据此我们有理由对“制胜规律”命题的真伪提出质疑。

2.3 运动项目制胜规律与博弈均衡之间的矛盾

在谢亚龙等人依托博弈论(Game Theory)创造“竞技博弈论”的上世纪80年代,西方博弈论已经相当成熟,它是现代数学的分支,很多决策的对比分析都依赖于复杂的数学公式推演。从博弈论的应用来看,人类无时无刻都在做选择,“最优策略”的研究无疑是全人类生产生活中永不过时的主题。李益群、谢亚龙提出的竞技体育博弈论研究范围极为宽泛,认为体育博弈现象,即体育实践中存在的各种冲突和对抗都是其研究内容。然而竞技体育项目繁多,从一般博弈论视角看,不同项目有着不同的特点,因此博弈的种类也不同。笼统地将所有体育运动相关的对抗、冲突都用简单的“博弈现象”来概括,并不能帮助后人理解各个运动项目训练、比赛的博弈特点。而在此之后的研究者也大多跳过“竞技博弈”这一理论前提,直接讨论更加功利的运动项目制胜规律。

博弈论基本概念包括7个,分别是参与人、行动、信息、战略、支付、均衡和结果。其中均衡(equilibrium)是一个至关重要的概念,它是指所有参与者的最优战略组合,一般记为,其中是参与者i在均衡状态下的最优战略[9]。在均衡状态下,所有参与人都不再愿意单方面改变自己的战略。由于博弈是所有参与者之间相互牵制、相互影响的互动决策,因此最优战略通常是受制于其他参与者的战略选择。我们可以这样认为,在竞技体育比赛中,所有参赛方(运动队或运动个人)都全力争胜的前提下,试图获得比赛胜利的策略将是所有参赛方努力追逐的“最优策略”,而这也正是竞技博弈论——博弈论与竞技体育相结合的这门理论所应讨论的中心问题。

竞技比赛中假设所有参赛方都全力争胜,那么这些参赛方都在比赛中选择最优策略进行博弈,当一方做出在当时条件下的最优行动选择时,另一方的对手也做出应对的最优行动选择,当他们之间的选择是相互一致、互为最优的时候,便构成了一个纳什均衡(纳什均衡是一种策略组合,它要求同一时间内每个参与人的策略是对其他参与人策略的最优反应。假设有n个局中人参与博弈,如果某些情况下为了自身利益的最大化,没有任何单独的一方愿意改变其策略,则此策略组合被称为纳什均衡)。因此在各参赛者全力争胜的比赛中,一方试图获胜的最优策略应为此博弈的纳什均衡策略。例如篮球比赛中,A队在防守回合为限制对手B队屡屡得手的内线进攻,突然变半场人盯人防守为2-3联防,此为防守队的最优行动选择S,B队在阅读防守后第一时间将之前的破盯人进攻战术改变为破联防战术,力图攻击A队薄弱地带,策略计为X。在本回合攻守中A、B两队的最优策略S和X互为纳什均衡。

根据参与人彼此掌握信息的不同,博弈可划分为静态博弈和动态博弈。静态博弈指所有的参与人同时行动,且只能行动一次。动态博弈又称序贯博弈,指博弈中一方先行动,一方后行动,且后行动的一方知道先行动一方的选择。“剪刀、石头和布”游戏、我国民间伴随饮酒而流行的划拳等都属于典型的静态博弈;下棋、买方卖方之间的讨价还价则是典型的动态博弈。社会生活中大部分的博弈都属于动态博弈。需要强调的是,大多数运动项目的比赛过程都是动态和静态博弈同时存在。为方便讨论,我们把竞技体育中竞速类项目中同时出发并且“一场定胜负”(不包括田忌赛马)的情况视为静态博弈,把攻守回合特点显著的技能类项目(同场对抗、隔网对抗、格斗对抗等)视为动态博弈。

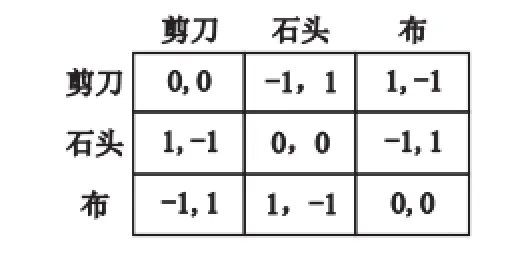

图1 “剪刀石头布”博弈

静态博弈的特点是参与人互相间无法了解对方信息。图1所示矩阵图是经典的静态博弈,以1、0、-1代表参与人取得胜、平、负结局的支付。看图可知如果知道对方出剪刀,己方最好是出石头;如果知道对方出石头,己方最好出布;知道对方出布,则己方出剪刀。这样的静态博弈,对方出什么只能有1/3猜准的概率,因此每个参与者的最优策略一定是随机出招,从而使对方无法猜到自己要出什么,即整个博弈的纳什均衡战略是各方以1/3的概率随机选择石头、剪刀、布中的一个。而各方都以相同的“最优策略”进行博弈,每局的结果无法预测。

同时比赛的竞速运动项目,以100米赛跑为例。假设所有100米赛跑参与者都全力争胜,最优策略只有一个即以最快速度完成全程,步幅和频率都要达到最佳,别无他选。从此类静态博弈性质的运动项目而论,冠军属于竞技能力占优势的参与者,无论天赋好还是训练水平较高,在无意外情况下,竞技水平高且正常发挥的参与者始终制胜,水平低的参与者始终“被制胜”,水平相同须视比赛当时的发挥情况,并无必胜法则。

相比之下动态博弈性质的运动项目则要复杂得多。大部分复杂的技能主导类项目都由无数动态博弈过程构成,例如篮球比赛的战术行为,本方在某回合的进攻战术根据对手此回合防守的特点去选择最优策略;乒乓球、网球比赛的战术行为,单一回合本方的接球策略需要根据对手发球或回球的落点而选择。序贯博弈自身存在着层次性,即除了相互之间的影响外,一回合比赛、一局(节)、整场比赛之间都相互影响。这种层次通过博弈树显而易见。博弈树(game tree)是根据动态博弈有先后顺序的特点直观描述参与人行动的一种工具(图2)。图2中乒乓球的接发球方两组“控制”和“进攻”,都是发球方在做出“旋转”或“不转”的行动选择后的子博弈(subgame)。既然子博弈也是一个独立的博弈,那么它也存在纳什均衡。以乒乓球比赛的发球-接发球的战术行为为例,图2中呈现了2个参与人Ⅰ、Ⅱ,在Ⅰ为发球人时自己的两种策略选择“旋转”与“不转”,以及接发球人Ⅱ对Ⅰ策略的不同应对。纳什均衡在博弈树上所经过的决策点和最优选择构成一个路径,称为均衡路径,正如图2所示,“旋转”节点和接发球方的“进攻”构成发球方的一个均衡路径,“不转”节点和接发球方的“控制”也构成均衡路径。

比赛必胜法的内涵在于“依即必胜”,即只要遵循特定法则一定可以获胜,由此可以把动态博弈的必胜法则理解为某一条或某多条(有限条)可以依赖的路径,这一条或多条路径可保证一名参与者一定能获得最优支付。然而每一场比赛都不同,每一个对手特点、临场比赛发挥也不同,过往的比赛只能为路径选择提出策略上的倾向性。即使是针对特定对手波尔,马琳为了战胜他所依靠的也不可能只是某一条路径,针对不同对手更不能依赖于某种通用法则。但未来的比赛又如何在赛前获得精确的纳什均衡路径呢?刘文明等人对乒乓球的混合策略纳什均衡进行了系统的说明,都认为在比赛中参与人一定不能使自己的战术行为表现出很强的规律性,因为一旦被对手发觉那么就将处于劣势状态[10]。可见纳什均衡分析告诉我们,理性的参赛对手在未来的比赛中会刻意调整最优策略,换句话说,出其不意才是致胜的法宝。而即使比赛双方不调整策略,也无法复制出一场与此前相同的比赛,因为比赛状态难以精细控制。

图2 乒乓球发球-接发球战术行为博弈树[11]

综上分析可见,无论静态博弈还是动态博弈,均衡的研究都是力图找到针对其他参与人不同选择下的“最优战略”,即变化中的最大支付,而制胜规律从定义到后人的研究则都是试图找到某一项目在不同情况下都必须遵循的固定法则,两者在本质上相对立。由此可以说运动项目“制胜规律研究”概念本身与博弈论的内涵精神相悖。一个指导参赛者的“制”胜法则是不存在的,但竞技体育的“致”胜法则却有一条,既提高自己的博弈资本,又最大限度地了解对手的行动选择,这样的“最优战略”将是永恒的公理。

3 运动制胜规律概念的不利影响及其改进

3.1 “制胜规律”概念带来的不利影响

竞技体育比赛发展的历史表明,结果的不确定性、胜负走势瞬息万变等特点,一直是体育竞技得以存在的巨大动因。上世纪80年代末90年代初,我国计划经济尚未完全解体,职业体育的影响还未出现,学术界试图发明批量制造比赛胜利的生产方法、获取比赛胜利的基本规律,以便把更多的金牌纳入囊内,成为当时竞技体育界的主导价值观。该价值观下确实促进了部分运动项目竞技水平的提升,在建国以后一直到2008年奥运会期间发挥了鼓舞人心、提高民族凝聚力和展示综合国力的积极作用。

然而学术界试图通过研究运动项目“制胜”规律,找到获取优异成绩的“秘诀”的这种理念,却与“比赛结果难以琢磨”的游戏法则相悖。这样的研究命题表现了我国体育界为追求胜利所做出的种种努力,但在对胜利的极致追求之下我国竞技体育领域的“制胜”方式似乎远不止于单纯地提高自己的竞技实力。一些政治道德素养低的人,采用投机取巧、欺骗手段窃取胜利;职业联赛黑哨、假球背后的操控行为;一些运动员甚至主动服用禁药等现象时有发生,人尽皆知的业内潜规则“查出来是兴奋剂,查不出来是高科技”,“改户口”以大打小的现象……都反映了我国体育界在追求胜利时价值观上的严重扭曲,而“制胜规律”的研究、“为国争光”“为家乡争光”恰恰为这些行为间接地提供了遮掩的外衣。致胜本无可厚非,但手段方法都要受道德伦理的约束,诚实、科学是合法的手段,也是应该积极探索和追求的致胜规律,而投机取巧、欺骗是非法的致胜规律,必须予以坚决地抵制和打击。

任何领域和事业都需要在不断反思中进步。国务院46号文件宛如一声春雷,提示我们在体育转型、休闲时代即将来临的大背景下,对体育本质和比赛内涵的时代解读必须放在战略高度。我们应当思考:倘若我们不赋予比赛过多政治色彩,假设比赛结果越来越少地受到“假球”“黑哨”等场外因素影响,运动员是否仍会全力争胜?答案应当是肯定的。在体育的发展过程中,比赛的竞争属性从来没有丧失。有研究认为“求胜争先”是竞技运动项目的“自在逻辑”,它吸引着体育人千方百计地探索取得胜利的奥秘[1],因此学术界应该采用“致胜”概念,进而淡化“制胜”概念。前者反映的是对胜利的追求方式,后者反映的是制造胜利的必然手段。竞技游戏的基本规律在于无必胜,任何游戏被发明了必胜或常胜的方法,就意味着该游戏的消亡,这当是竞技体育历史存在和发展的永恒法则。

3.2 “占优策略”与提高竞技能力

如前所述,在博弈论中每个人的最优策略依赖于局中其他人的选择。但在长期的重复博弈中,不论对手选择如何,一方的参赛者都有较好的选择,这种选择被称为“占优策略”(dominant strategy)。用博弈论的语言说就是当参与人使用某一策略时,不管对方使用什么战略都可以给自己带来最大支付(得益)。一次的竞技体育比赛,取胜方只有一个,博弈双方或多方的纳什均衡中,最优选择下也一定是有胜有负。但职业运动员面对整个职业生涯的比赛,是一场接一场、一年接一年的重复博弈,为了能在长期的比赛博弈中获得相对较高的取胜概率,他们都会形成自己的“占优策略”。所谓占优策略是适于自己、同时相对对手而言的独特本领,或是在对付一切对手时都能够采用的优势打法,这种打法能使自己获得更高的取胜概率。前述运动训练学上大部分针对“制胜”的研究,都是试图找出长期稳定、适用一般的取胜策略,而这实际上都可以被看作是对比赛参与者长期博弈的“占优策略”研究。运动成绩的决定系统非常复杂,运动员之间竞技水平越接近,他们的博弈矩阵中双方得益越相近,越难求解纳什均衡策略。

最优策略适合于参赛者在竞技比赛中某特定回合的博弈中使用,具有随机性、及时性的特点。而与最优策略相比,占优策略则更稳定和更长久。运动训练试图研究的规律应是本质、必然的联系,须是相对稳定的。据此笔者认为,将竞技博弈中最优策略的研究改变为占优策略研究,即以稳定的提升竞技能力研究为主,临场最优策略研究为辅,用“竞技能力”“制胜能力”“致胜规律”等概念取代“制胜规律”概念,应是目前消解所谓“制胜规律”研究困境的有效途径。

4 结束语

1)“制胜规律”提法与博弈论思想内涵相悖。从博弈论的研究发现,无论竞技比赛中的动态还是静态博弈,都不存在可被复制的纳什均衡策略,因此竞技体育也不存在可依赖的必胜法则,制胜规律本身并不真实,与博弈论内涵相悖。且“制胜规律”研究虽为热点,但研究效果并不理想。

2)最优策略和占优策略并不等于必胜策略。最优策略是比赛参与者在全力争胜某一环节的最优行动选择,占优策略是比赛参与者在长期博弈中保持竞争力的必然选择。然而这两种策略都不是必胜策略。在公平正义、全力争胜的竞技博弈中,必胜策略的虚无性、均衡的不可破解性,是竞技体育比赛的魅力所在。

3)弱化“制胜规律”提法,以“提高竞技能力”取而代之。前文已述,“制胜规律”提法既起源于竞技博弈论,即须遵循现代博弈论的基本理念,慎用“必须”;取得“常胜”的博弈论依据是坚持博弈过程中的“占优策略”,基于“占优策略”概念的研究符合博弈论内涵,因此以提高竞技能力、提高运动成绩为宗旨的回顾总结性“制胜规律”相关研究,仍有一定的积极意义。

[1]李杰凯.运动休闲视角下“运动项目基本规律问题”研究的理论商榷[J].沈阳体育学院学报,2014,33(1):1-6.

[2]汉语大词典编辑委员会.汉语大词典[M].缩印本.上海:汉语大词典出版社,1997.

[3]刘大庆,张莉清,周爱国,等.我国潜优势项目特点及制胜规律的研究[J].北京体育大学学报,2012,35(11):107-114.

[4]谢亚龙,王汝英.中国优势竟技项目制胜规律[M].北京:人民体育出版社,1992:74.

[5]谢亚龙.论制胜规律[J].福建体育科技,1990(1):20-26.

[6]谢亚龙.论制胜规律及选材[J].福建体育科技,1991(1):7-21.

[7]吴鸿春.竞技体育博弈论(决策学)初探[J].体育科学,1995,15(2):26-29.

[8]李益群.竞技体育博弈论初探[J].体育科学,1999,19(5):9-14.

[9]张维迎.博弈与社会[M].北京:北京大学出版社,2013:32-40.

[10]刘文明,杨忠令,楼恒阳.网球战术行为“混合策略”理论验证[J].北京体育大学学报,2014,37(9):124-131.

[11]刘文明.乒乓球战术行为博弈分析的理论建构与实证分析[D].北京:北京体育大学,2011.

责任编辑:刘红霞

Argument Between Game Theory and Winning Rules

SHA Linbo1,LI Jiekai2

(1.Graduate School of Beijing Sport University,Beijing 100084,China;2.Dean’s Office of Shenyang Sport University,Shenyang 110102,Liaoning,China)

The concept of‘W inning Rules’has been widely accepted since it was proposed.This paper,based on analysis of its present development,origins and history of winning rules,gives argument about the authenticity of this proposition. The concept of‘winning rules’is supposed to be replaced by Dominant Strategy of‘improving competitive ability and analyzing match rules and opponents’.

game theory;winning rules;competitive ability;dominant strategy

G808.1

A

1004-0560(2016)04-0105-06

2016-07-10;

2016-08-06

中央高校基本科研业务费专项资金资助课题(2016ZX001)。

沙临博(1989—),男,博士研究生,主要研究方向为篮球教学与训练。

李杰凯(1956—),男,教授,博士生导师,E-mail:ljk110@syty.edu.cn。