设应力吸收层复合式路面的沥青层合理厚度研究∗

蔡永利

(河北省交通规划设计院,河北石家庄 050011)

设应力吸收层复合式路面的沥青层合理厚度研究∗

蔡永利

(河北省交通规划设计院,河北石家庄 050011)

摘要:为了研究设应力吸收层复合式路面沥青层合理厚度,采用ANSYS有限元软件对动载作用下设和不设应力吸收层的2种复合式路面沥青层底应力和弯沉进行分析,结果表明不设应力吸收层的复合式路面沥青加铺层厚度不宜小于10 cm,设置改性沥青混合料应力吸收层的沥青层厚度不宜小于5 cm。

关键词:公路;应力吸收层;复合式路面;沥青层厚度;动载作用

相关研究表明,由沥青面层与水泥砼板基层构成的复合式路面既可有效克服沥青路面与水泥砼路面的劣势,又可充分发挥两种路面的优点。复合式路面的主要破坏多为沥青面层反射裂缝所引起。而应力吸收层混合料的高弹和超柔韧性,加上高含量的沥青混合料自愈合能力与能量消散作用可有效减少反射裂缝的产生。

国内关于应力吸收层使用效果的评价及路面结构应力分析大多基于静载作用,而静载无法真实反映路面的实际受力。因此,该文基于动力学分析理论,采用ANSYS有限元软件分析动载作用下设应力吸收层复合式路面的受力特性。

1 动态分析理论基础与作用形式

1.1动态分析理论基础

(1)瞬态动力学分析。瞬态动力学分析的求解基本运动方程如式(1)所示,是一种确定承受任意的随时间变化的载荷结构动力学方法。

(2)材料阻尼。根据Rayleigh于1877年提出的线性阻尼假设进行有限元计算:

式中:α反映粘性阻尼性质;β反映结构阻尼性质。

α和β的计算公式如下:

式中:ω1和ω2分别为一阶与二阶的圆频率;ξ为阻尼比,取0.05。

1.2车辆动荷载的作用方式

计算采用图1所示1/4车辆模型。在通常情况下,采用稳态的正弦波动荷载描述车辆荷载。这里采用一种相对简单并能反映荷载周期特点与其几何不平顺性的类似于激振形式的力近似描述汽车荷载,公式如下:

式中:P0为车轮静载,单边静轮重P0=25 k N;P为振动荷载的幅值,P=M0aω2;M0为簧下质量,M0= 120 N·s2/m;a为矢高,用来反映路况几何不平顺性;ω为振动的圆频率,ω=2πv/L;v为汽车的运行速度;L为几何曲线的波长,取车身长,L=6 m。

图1 二自由度1/4车辆模型示意图

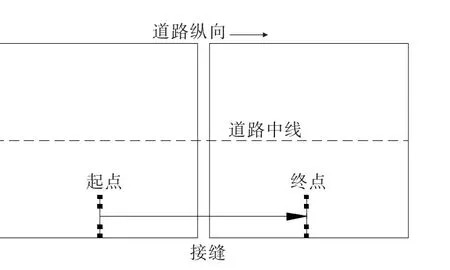

荷载作用在道路纵向边缘,位置如图2所示,车辆以100 km/h的速度从接缝一侧运动到另一侧(如图2箭头所示)。

图2 动态荷载作用位置示意图

2 计算模型与参数

计算采用弹性层状体系理论,并建立由路基、基层、水泥砼板、应力吸收层和沥青层组成的空间三维模型结构。对各结构层作如下假定:1)水泥砼面板接缝宽度为1 cm,且接缝处无传荷能力;2)基础底面的各向位移均为零,且基础侧面的水平方向位移为零;3)各层层间竖向和水平位移均为连续;4)沥青砼四周的侧面水平方向位移均为零,旧水泥砼板各向自由;5)各结构层为均匀、连续和各向同性的弹性体。各结构层均采用Solid45单元。表1、表2为模型的组合类型及参数选取,模型尺寸如表3所示,结构模型如图3所示。

表1 计算模型类型

表2 各结构层参数

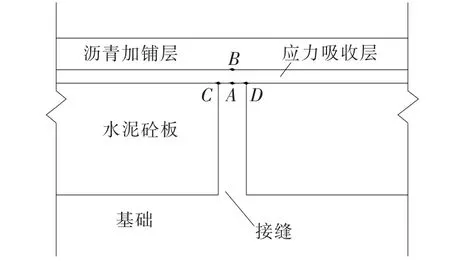

动载计算时取速度v为100 km/h,匀速行驶。分10个荷载步,从接缝一侧距接缝1 m处行驶到接缝另一侧1 m处。当车辆行驶到接缝处时,因复合式路面结构中水泥砼板原始接缝的存在,加铺层底A点产生应力集中,力学计算分析时提取A、B两点的应力和C、D两点的弯沉差(如图4所示)。

表3 计算模型尺寸

图3 结构力学计算模型(单位:cm)

图4 计算点位置示意图

3 沥青层合理厚度确定

采用ANSYS有限元软件进行力学计算,其中沥青层的厚度为6~20 cm。为了对比加铺应力吸收层前后沥青层的受力变化,分别对不设应力吸收层和设置应力吸收层的复合式路面结构进行动态响应分析。

3.1沥青层底应力分析

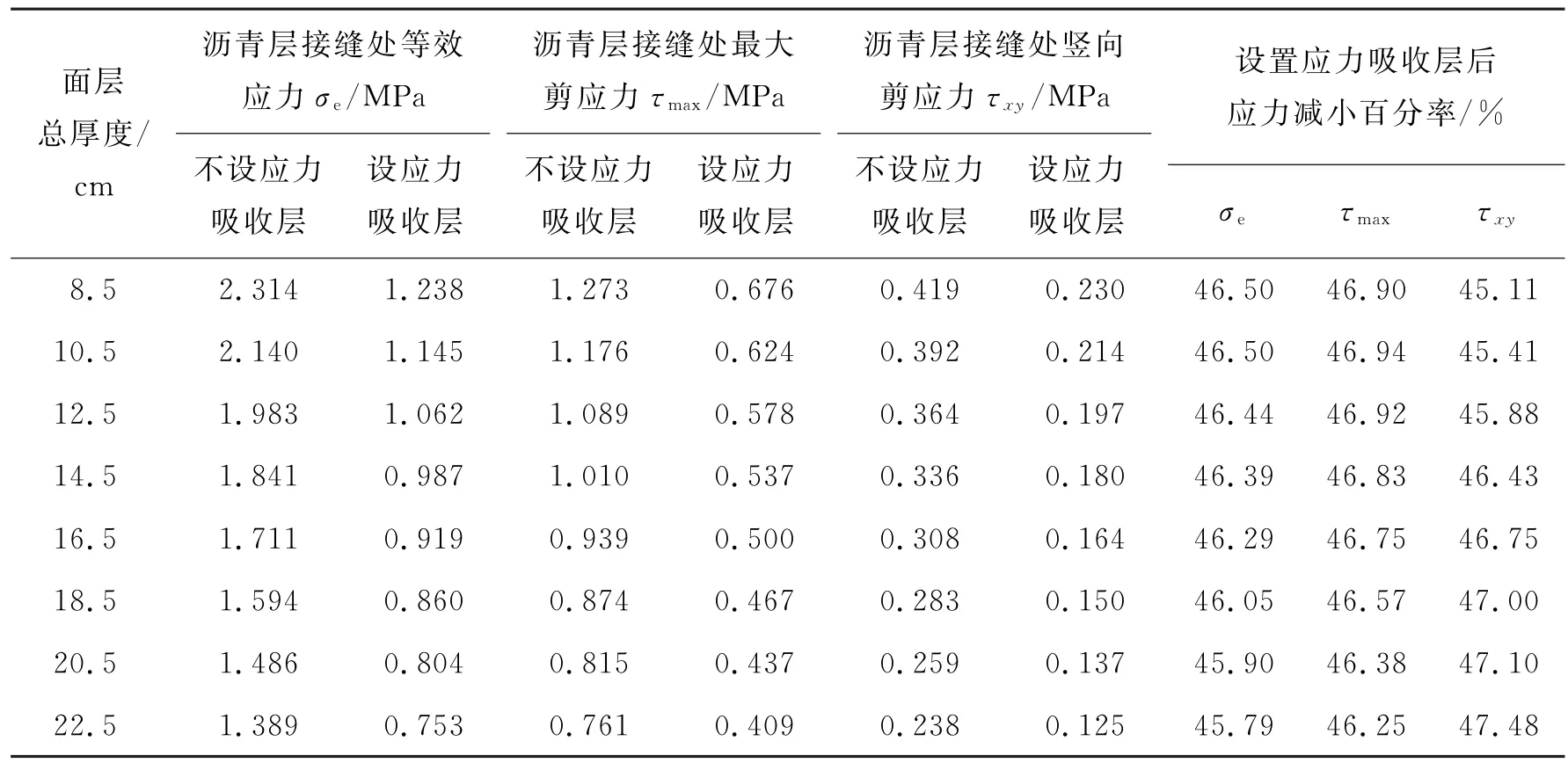

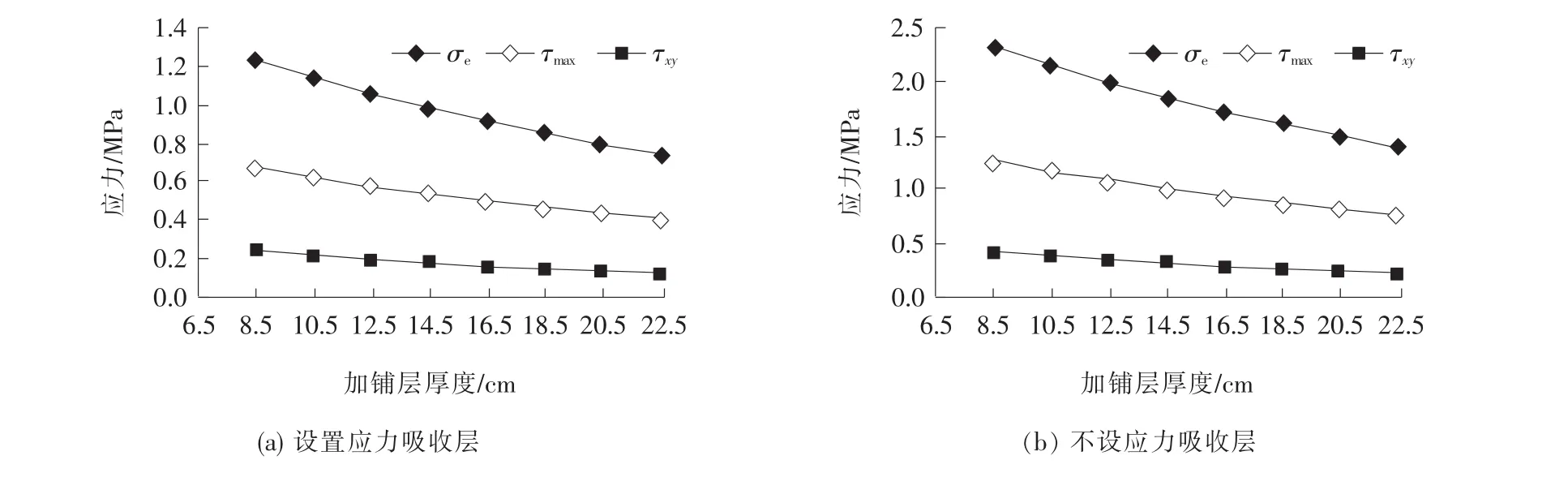

不同沥青层厚度下A点应力变化如表4、图5所示,B点应力变化如图6所示。

从表4和图5可看出:复合式路面设置应力吸收层时,当厚度(含应力吸收层2.5 cm)从8.5 cm增加到22.5 cm时,面层底接缝处A点的等效应力σe、最大剪应力τmax、竖向剪应力τxy比不设应力吸收层情况下分别减少45.8%~46.5%、46.3%~46.9%、45.1%~47.5%。这再次证明加设应力吸收层能有效减少接缝处应力集中,从而延缓反射裂缝的产生。随着沥青层厚度的增加,A点的τmax、σe和τxy均呈减小趋势。当沥青层厚度由8.5 cm逐渐增加到22.5 cm时,面层层底接缝处A点的τmax、σe、τxy分别从0.676、1.238和0.230 MPa减小到0.409、0.753和0.125 MPa,减小值分别为0.267、0.485和0.105 MPa,减小幅度分别为39.5%、39.2%和45.5%。可见,沥青层厚度的增加对改善路面的受力作用很显著。但在沥青层厚度增加至10~12 cm时,σe、τmax和τxy随着沥青面层厚度变化的幅度明显变缓,说明在满足结构受力的情况下,继续增加沥青层厚度对结构层受力改善效果不明显,沥青层的厚度不是越厚越好。因为增加沥青层的厚度,路面结构的建设成本会相应增加。

表4 不同沥青层厚度下A点应力的变化

图5 不同沥青层厚度下A点应力的变化

图6 不同沥青层厚度下B点应力的变化

从图6可看出:两种结构B点应力随着沥青层厚度的增大而减小。对比两种结构受力,当沥青层厚度为10.5 cm时,不设应力吸收层结构时B点的τxy、τmax和σe分别为0.250、0.251和0.474 MPa,设应力吸收层结构时分别为0.164、0.173和0.344 MPa,不设应力吸收层结构时的应力明显大于设应力吸收层结构时的应力。

3.2沥青层底弯沉分析

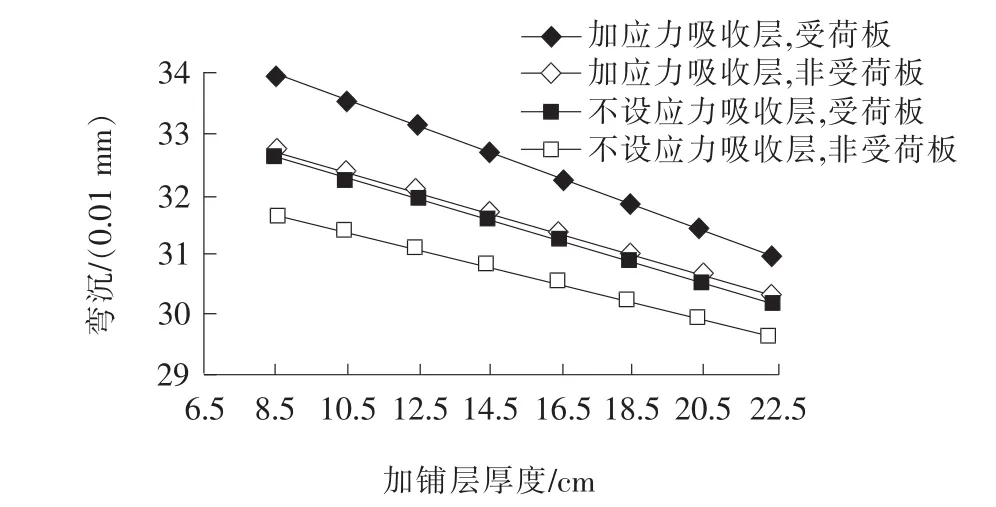

接缝处的弯沉及弯沉差随沥青加铺层厚度的变化如表5、图7、图8所示。

表5 接缝处的弯沉及弯沉差

图7 接缝两侧弯沉随沥青加铺层厚度的变化

图8 接缝两侧弯沉差随沥青加铺层厚度的变化

由表5、图7、图8可知:两种路面结构接缝两侧的弯沉及弯沉差均随沥青层厚度的增加而减小。对比设与不设应力吸收层两种路面结构的弯沉和弯沉差,设应力吸收层的复合式路面结构沥青层厚度逐渐增加(8.5~22.5 cm)时,受荷作用一侧的弯沉由0.340 2 mm减小到0.309 9 mm,减小8.9%、0.030 3 mm;不受荷作用一侧的弯沉则由0.326 6 mm减小到0.302 7 mm,减小7.3%、0.023 9 mm;弯沉差从0.013 6 mm减小到0.007 2 mm,减小46.9%、0.006 4 mm。设置应力吸收层对接缝处的弯沉差和弯沉几乎没有影响,可见设置应力吸收层的作用主要是减少结构应力,并不是减少结构弯沉,说明通过增加沥青层厚度来减小荷载作用下的弯沉及弯沉差不可行。

4 结论

综上所述,随着沥青面层模量和厚度的增加,其应力吸收层底部接缝处应力逐渐减小,且随着沥青面层厚度的增加,反射裂缝扩展到路面结构表面的时间越久,对于延缓和防止反射裂缝更加有利。在沥青面层厚度达到10~12 cm时,σe、τmax和τxy随沥青面层厚度的变化明显变缓。在满足路面结构受力的情况下,再增大沥青面层厚度对沥青面层的受力改善效果并不明显,并且随着加铺层的增大,更容易产生车辙破坏,投入的成本也更大。由此可知沥青面层的厚度并不是越厚越好。推荐不设应力吸收层的复合式路面沥青加铺层厚度不宜小于10 cm,设置改性沥青混合料应力吸收层的沥青层厚度不宜小于5 cm。

参考文献:

[1] 仰建岗.贫混凝土基层沥青路面结构分析与设计研究[D].西安:长安大学,2003.

[2] 彭翀.贫混凝土基层沥青路面抗反射裂缝结构研究[D].西安:长安大学,2006.

[3] 程毅.设置应力吸收层的水泥混凝土路面沥青加铺层结构研究[D].西安:长安大学,2006.

[4] Ray W Clough,Joseph Penzien.Dynamics of structure [M].Second Edition.Computers and Structures Inc, 1995.

[5] 唐友刚.高等结构动力学[M].天津:天津大学出版社,2002.

[6] 曹卫锋,吕彭民.沥青路面车辆动载响应黏弹/弹性分析与试验研究[J].合肥工业大学学报:自然科学版,2014,37(7).

中图分类号:U416.217

文献标志码:A

文章编号:1671-2668(2016)03-0095-04

基金项目:∗河北省交通科技项目(T-2012017,Y-2012014);陕西省交通科技项目(13-06k)

收稿日期:2016-01-21