甘肃省夏热冬寒区车辙试验方案设计研究

杨艳华

(甘肃省交通科学研究院有限公司,甘肃兰州 730000)

甘肃省夏热冬寒区车辙试验方案设计研究

杨艳华

(甘肃省交通科学研究院有限公司,甘肃兰州 730000)

摘要:甘肃省夏热冬寒区气候条件恶劣,其2010年1月前竣工的部分高速公路车辙病害严重,仅依靠改变沥青路面结构或沥青混合料性能无法达到预期的路面需求,需对甘肃省夏热冬寒区车辙试验方案作进一步研究,在试验研究的基础上推荐适用于夏热冬寒地区的沥青混合料车辙试验条件,以达到减少路面车辙病害的目的。

关键词:公路;夏热冬寒区;车辙;路面结构;沥青混合料

中国沥青混合料车辙试验规程中规定车辙试验条件为温度60℃、轮压0.7 MPa、时间60 min,JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》中规定车辙试验必须在规定的试验条件下(T0719)进行。而美国科罗拉多州的研究结论为确定车辙试验测试温度时应考虑混合料使用地的气候条件。中国国土辽阔、气候区域性显著,将温度和时间等设为定值并不合理。

根据沥青路用性能气候分区原则,甘肃省甘南、祁连山等地区为夏热冬寒区。该区气候条件较恶劣,有冬季漫长的严寒,最低气温可达-30℃以下,又有夏季的高温,且日照强烈,极端高温时路表温度可达到60℃以上。而且随着甘肃省经济的快速增长,沥青路面重载车辆越来越多。在如此严酷的气候条件及交通荷载条件下采用标准车辙试验条件得出的试验数据与现实有一定差别,因为标准车辙试验条件在温度、试件厚度等方面与实际沥青路面有很大差距。

很多学者对改善沥青路面的抗车辙性作了研究,一般从沥青混合料高温性能的评价方法、影响因素、评价指标及标准等方面研究如何提高沥青混合料的抗车辙性能。据调查,甘肃省夏热冬寒地区2010年1月以前竣工验收的部分高速公路沥青砼路面的车辙深度为2.0~6.0 cm,个别达到10.0 cm,多为中~重度车辙,路面整个结构已发生破坏,对行车安全及舒适性造成较大影响。尤其是经过夏季高温季节的行车碾压,车辙深度会进一步加剧。面对如此严重的车辙,仅依靠改变沥青路面结构或沥青混合料性能无法达到预期的路面需求,需针对甘肃省夏热冬寒区特殊的气候特点,在试验研究的基础上推荐适用于夏热冬寒地区的沥青混合料车辙试验条件,减少路面车辙病害。

1 问题的提出

车辙试验是模拟沥青混合料在低劲度模量的情况下长期承受重复荷载、永久变形不断累积的一项试验。随着温度的改变,沥青胶结料的劲度发生变化,温度升高时车辙深度增大,可以认为试验温度是影响车辙试验的重要控制因素。各类车辙仪的测试温度一般为40~65℃,其中:汉堡车辙试验仪(HWTD)因为使用浸水钢轮加载,试验温度通常定为40或50℃;多功能加载轮测试仪(APA)和加载轮测试仪(GLWT)的测试温度多使用沥青的PG等级温度或稍高于PG等级温度。目前APA和GLWT在美国东南部的测试温度在64℃左右;PRT针对不同混合料设定试验温度,如表面层混合料设定为60℃,基层联结层混合料设定为50℃;MMLS3在潮湿环境下设定为30℃,干燥环境设定为50或60℃。而中国规范规定试验温度统一设定为60℃。

与温度情况类似,荷载增大时车辙深度也增加。美国通过大量研究建立了GLWT温度效应模型,将测试温度、加载次数、车辙深度三者联系起来。研究表明:当荷载增幅较小时,APA车辙深度变化不明显;当荷载增幅足够大时,其测试结果显著增大。由于加载轮大小、接地面积不同,各类车辙仪的荷载水平有所差异,但都遵循一个基本原则即尽量模拟实际汽车荷载作用,故各类车辙仪的加载轮与试件的接触压强都为0.6~0.9 MPa,这个压强代表单轴双轮汽车的一个轮胎的接地压强。中国规范规定车辙试验轮胎接地压强为0.7 MPa,但相关轴载调查显示重载情况较为突出。

根据JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的要求,沥青混合料车辙试件厚度为5 cm。但在路面结构设计中,沥青混合料集料的公称最大粒径与结构层厚度存在相关关系,沥青路面设计规范建议路面结构层厚度与沥青混合料集料公称最大粒径比值为大于2.5倍,对于公称粒径为26.5 mm的沥青混合料而言,5 cm的厚度明显太薄。

该文针对甘肃省夏热冬寒区特殊的气候条件,对同一级配的沥青混合料分别以45、60、70℃进行车辙试验,计算不同温度条件下混合料的动稳定度,对比研究温度对沥青混合料高温稳定性的影响;对同一级配的沥青混合料分别以0.7、1.0、1.4 MPa进行车辙试验,分析荷载大小对沥青混合料高温稳定性的影响;并分别取5、6、7、8 cm厚度进行车辙试验,对比研究板厚对沥青混合料高温稳定性的影响。

2 不同试验条件下的车辙试验

选取高性能沥青混合料Superpave-20为试验研究对象,经过室内试验确定矿料的比例为碎石(10 ~20 mm)∶碎石(5~10 mm)∶碎石(3~5 mm)∶石屑∶矿粉=43∶19∶7∶28∶3,最佳沥青含量为4.22%。在不同温度、不同荷载、不同板厚条件下进行Superpave-20车辙试验,探讨沥青混合料在不同试验条件下的抗车辙能力,试验方案见表1。

表1 车辙试验方案

2.1不同温度、荷载作用下的车辙试验

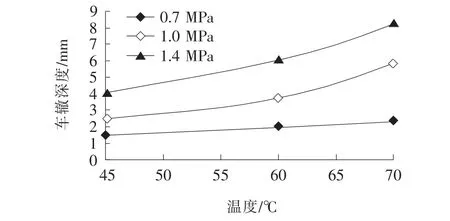

在温度、荷载双重作用下对沥青混合料进行车辙试验,结果见表2、图1~2。

表2 不同试验条件下的车辙深度对比

图1 不同轮压、温度与车辙深度的关系曲线

图2 不同温度、轮压与动稳定度的关系

从图1可以看出:

(1)在45℃条件下,1.0、1.4 MPa条件下的车辙深度均大于标准试验条件下的车辙深度,说明在中温条件下,重载因素的影响会使沥青混合料抗车辙能力不足。

(2)轮压对车辙深度的影响随着温度的升高而增大,70℃下车辙深度的增幅最大,45℃下车辙深度的增幅较小。

从图2可以看出:

(1)在相同轮压条件下,动稳定度随着温度的升高而大幅降低。

(2)在相同温度条件下,动稳定度随着轮压的增大而大幅降低。

(3)在45℃条件下,1.0、1.4 MPa条件下的动稳定度均小于标准试验条件下的动稳定度,说明在较低温度条件下,重载因素的影响会使沥青混合料的抗车辙能力不足。这与前述车辙深度得出的结论一致。

2.2不同板厚条件下的车辙试验

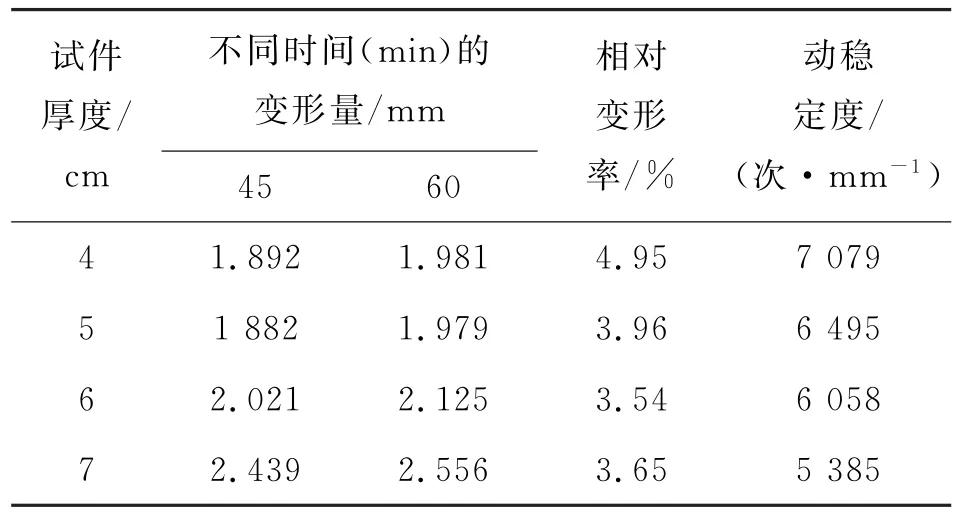

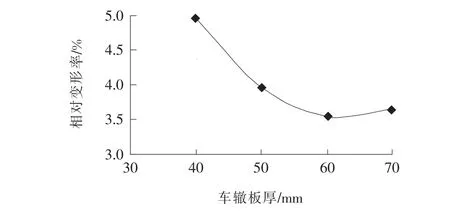

在60℃、0.7 MPa条件下进行不同车辙板厚的车辙试验,结果见表3、图3~5。

表3 不同试件厚度车辙试验结果

图3 车辙试件厚度与动稳定度的关系曲线

图4 车辙试件厚度与变形量的关系曲线

图5 车辙试件厚度与相对变形率的关系曲线

由图3可见:动稳定度随车辙板厚度的增加而下降。按照JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的要求,如果以5 cm厚的车辙板为动稳定度比较基准,当车辙板厚为4、6、7 cm时,各车辙试件动稳定度分别是5 cm厚车辙试件动稳定度的1.22、1.08、0.92倍。

为控制车辙永久变形量为最小值,存在最佳路面厚度的问题。从图4可看出:沥青混合料3~4倍公称最大粒径左右厚度的路面永久变形量最小。对某一层沥青混合料而言,抗车辙能力最好的最佳路面厚度为公称最大粒径的3倍左右。从图5可看出:从相对变形率的角度来看,抗车辙能力较好的最佳路面厚度为最大公称粒径的4倍左右。永久变形量、相对变形率的试验结果说明沥青层的合理厚度为公称最大粒径的3~4倍。

3 结论

JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》推荐寒冷地区沥青混合料车辙试验温度为45℃。该文研究表明,在45℃试验条件下,试验用Superpave-20抗车辙能力低于标准试验下的抗车辙能力。因此,如果寒冷地区沥青混合料车辙试验采用45℃、0.7 MPa、42次/min的试验条件来进行,其实质是放低了对沥青混合料抗车辙性能的要求,客观上容易导致寒冷区公路车辙问题的产生。寒冷地区沥青混合料的抗车辙性能检验中如果将试验温度定为45℃,就应根据所建项目的交通量、轴载情况考虑是否需要进行重载的车辙试验,这样才能达到控制车辙病害发生的目的。对于夏热冬寒地区车辙试验车辙板厚度,建议遵循公称最大粒径的3~4倍并结合沥青路面实际厚度进行取值。

参考文献:

[1] JTG E20-2011,公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S].

[2] 陈永雄,彭东黎,王伟.基于约束和温度条件改善的双层改性沥青车辙试验研究[J].公路工程,2011,36(2).

[3] 申爱琴,王娜,李明国,等.高速公路SMA混合料高温稳定性及影响因素[J].长安大学学报:自然科学版,2006,26(1).

[4] 陈忠达,袁万杰,薛航,等.沥青混合料高温性能评价指标[J].长安大学学报:自然科学版,2006,26(5).

[5] Hrdlicka G M,Tandon V,Nazarian S,et al.Estimation of hot mix asphalt concrete rutting potential from repeated creep binder tests[R].Department of Civil Engineering,2007.

[6] 陈建军,曹林涛,潘欣.沥青路面车辙调查方案分析[J].公路与汽运,2009(6).

中图分类号:U416.217

文献标志码:A

文章编号:1671-2668(2016)03-0103-03

收稿日期:2015-10-28