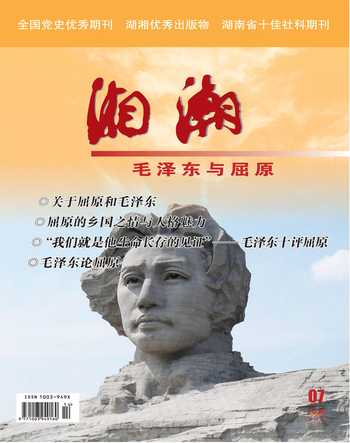

八评:屈原价值

毛泽东深刻揭示了屈原的历史价值和现实价值,通过发掘屈原文化中鲜明独特的人物性格、思想内涵、价值取向和现实意义,教育共产党员和中国人民学习屈原、弘扬屈原精神。

16.毛泽东说屈原作品“有读的价值”

《楚辞》是继《诗经》之后中国古典诗歌乃至整个中国文学的又一个大源头。毛泽东终生酷爱屈原、贾谊等人的《楚辞》,尤其酷爱屈原的《离骚》。

研究毛泽东生平思想,我们发现,毛泽东从早年到晚年特别喜爱读《楚辞》中屈原的作品。这大概是因为屈原的作品昭示人们,在充满了神话幻想的自然界里,主人公始终是一个怀着强烈忧国忧民意识、上天入地追求真理的形象;是因为屈原对巫史文化和神话传说提出了大胆的怀疑,对现存秩序和思想规范提出怀疑,向传统观念提出了挑战。所以,毛泽东一再说过,《楚辞》虽是古董,但都是历史,有读的价值。

毛泽东在论述“矛盾在一定条件下的同一性”时说:我们所说的矛盾乃是现实的矛盾,具体的矛盾,而矛盾的互相转化也是现实的、具体的。神话中的许多变化,例如《山海经》中所说的“夸父追日”,《淮南子》中所说的“羿射九日”,《西游记》中所说的孙悟空七十二变和《聊斋志异》中的许多鬼狐变人的故事等等,这种神话中所说的矛盾的互相变化,乃是无数复杂的现实矛盾的互相变化对于人们所引起的一种幼稚的、想象的、主观幻想的变化,并不是具体的矛盾所表现出来的具体的变化。

马克思说:“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力,支配自然力,把自然力加以形象化;因而,随着这些自然力之实际上被支配,神话也就消失了。”最好的神话具有“永久的魅力”,但神话并不是根据具体的矛盾之一定的条件而构成的,所以它们并不是现实之科学的反映。“羿射九日”的神话,毛泽东注意到了东汉王逸关于屈原诗篇《天问》的注释:“淮南言,尧时十日并出,草木焦枯。尧命羿仰射十日,中其九日......留其一日。”

屈原楚辞离骚诗赋,所追求的人生价值以及所提示的人类美好品性,千百年来,激励湘人的奋发前行,打造湘人的群体品格。从屈原发端的湖湘文化,不仅具有刚烈、果决、倔强的血性意志,同时也具有深远开阔及与时俱进的思想观念,因此千百年來一直能够站在中国文化演进发展的前沿。

在屈原作品中,“兮”字的运用尤其普遍,相当于现代汉语的“呵”,郭沫若、闻一多认为“呵”是“兮”字的本音。长沙马王堆汉墓出土的《老子》帛书,凡今本《老子》有“兮”字的一般写作“呵”字,说明明“呵”是“兮”字的本音的观点是有道理的。“兮”字在屈原诗歌中主要起到延长音节、调整节奏、增强诗语音乐美的作用,强化了屈原诗歌的感染力。

屈原的《天问》,具有深厚的楚文化根基,到贾谊的《鹏鸟赋》、柳宗元的《天对》,其对天地求索的精神构成了湘学之原道的思想源头。从周敦颐的《太极图说》对儒家之道的重构,到王船山的“器变道亦变”;从魏源的“技可进乎道”,到谭嗣同那兼容古今中西的仁学之道,清晰地展现一代又一代湖湘仁人志士的开拓进取探索和思想认识深度。时代性、人民性、深刻性,成为湖湘思想文化的最大特色。

研究毛泽东与屈原,有一个深刻的感受,毛泽东一生看重屈原,看重贾谊,看重司马迁,最重要的原因是看重他们那种豪迈的人生观、生死观、价值观,放歌吟颂的都是一些勇于探索进取、敢于特立独行的英雄豪杰。他们有理想、有抱负、有追求、有节操,他们为了信念、理想、原则不惜牺牲生命,具有一种百折不挠、不达目的誓不罢休的牺牲奋斗精神。

新中国成立之后,毛泽东更是经常读《离骚》、读《楚辞》。1951年7月,毛泽东邀请老朋友周世钊、蒋竹如到中南海,在交谈中多次称赞《离骚》“有一读的价值。”

何其芳在1953年《人民文学》上刊发两万字的《屈原和他的作品》,引起毛泽东主席的注意。看见何其芳对屈原及其作品的研究卓有成果,十分欣慰。1957年毛泽东让身边工作人员逄先知联系何其芳,请何其芳开具一份有关屈原作品的书目以便研读。何其芳接受任务后,磬其所藏,倾其所学,开列了一份有关《楚辞》的详尽书目,包含了当时国内所能收集到的50余种各种版本的屈原作品。1957年12月,毛泽东身边工作人员把各种版本的《楚辞》,以及有关《楚辞》和屈原的著作尽量收集给他阅读。

有一年夏天,习惯于夜间工作的毛泽东,中午时分仍然辗转难眠,服用安眠药物后,他终于睡着,抓在手中的书搁在胸脯之上。身边工作人员发现那是一本《楚辞》。

1958年,张治中陪同毛泽东在安徽视察工作,毛泽东劝说张治中读《楚辞》,说:“那是本好书,我介绍给你看看。”在听取对科学技术发明创造的奖励问题的汇报时,曾希圣、江渭清两位省委书记都说以后奖励不一定要用金钱物质,给予精神上、荣誉上的鼓舞也可以,对有发明创造的人应否给予博士、硕士、院士等头衔。毛泽东笑着说:“古往今来这样多历史人物谁是拿过博士学位的?孔夫子是不是博k?屈原是不是博士?”启发大家解放思想、开拓创新。

1959年、1961年,毛泽东两次和身边工作人员要《楚辞》,还特别指明要人民文学出版社影印的宋版《楚辞集注》。在此期间毛泽东外出带去的各种书籍中,也有《楚辞集注》和《屈宋古音义》。

毛泽东不仅自己爱读、爱用《楚辞》,而且在党内和他的朋友中提倡学《楚辞》、用《楚辞》。1958年1月中旬,中央工作会议在广西南宁召开。会议期间,毛泽东批示印发《离骚》给与会者。

在1月16日的讲话提纲中,他说学《楚辞》,要先学《离骚》。在1月21日结论提纲中,又用《离骚》中的词句来说明文件写作中的“概念”和“判断”的问题。他教育党员干部要像唐尧虞舜那样光明磊落、耿介正直。特意举《离骚》诗句加以说明:“例如:昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。彼尧舜之耿介兮,既遵道而得路;何桀纣之猖披兮,夫唯捷径以窘步?以上,是判断问题。”以此教育和引导广大党员领导干部,要能够正确地判断是非。意思是说:若具备三位先王那样高尚的道德,自然吸引众芳;要像唐尧虞舜正大光明走正确之路,不能像夏桀商纣猖狂放纵而行走邪路。

南宁会議期间,1月18日晚上,毛泽东正在看《楚辞》,空军雷达部队发现台湾国民党军的飞机向南宁飞来。李银桥等卫士涌进毛泽东的卧室,请他速进防空洞。毛泽东手一挥:“我不去,要去你们去。”此时,南宁全城实行灯火管制。毛泽东对卫士长李银桥说:“你去把蜡烛给我点着。”蜡烛点燃了,毛泽东继续看《楚辞》,看得聚精会神,津津有味,仿佛什么都没发生似的。

晚年毛泽东仍在孜孜不倦地研读《楚辞》,运用《楚辞》。1972年9月27日晚,毛泽东在中南海会见日本首相田中角荣、外相大平正芳和内阁官房长官二阶堂进。会见结束时,毛泽东将一部装帧精美的《楚辞集注》作为礼物,赠送给田中角荣首相。那是南宋朱熹收录的《楚辞》和对《楚辞》注释的一本书。

田中回忆道:毛泽东这是借屈原的例子,含蓄地把美日关系比作秦与楚的关系,从而提醒我:日本不要被美国所绑架,与美国混在一起,最终吃亏的还是日本。

17.毛泽东青年时代“骚怀楚屈平”

在湖南第一师范读书时,毛泽东在《讲堂录》中用工整的小楷抄录了《离骚》、《九歌》全文。在《离骚》正文的上方,还写有他对各章节内容的理解与概括。他用魏体手书的《离骚》全文被后人刻石为碑,诗文与书法交相辉映、存世留传。

著名的毛泽东研究专家汪澍白跟笔者说起毛泽东抄录屈原名作的故事,特意指出:《离骚》和《九歌》系全文抄录,一笔不苟,可见毛泽东爱好之深。如众所周知《离骚》和《九歌》都是屈原的代表作。屈原生活在战国中后期的楚国,正当国势积弱变衰的转折关头。他主张修明法度,选贤任能,实现富国强兵,对外联齐制秦,这些进步主张曾一度得到楚怀王的支持,但不久便遭人谗毁,被黜为三闾大夫,流放汉北,顷襄王时,再度流放江南。因忧伤国事,发愤乍为辞赋,倾诉其眷念祖国和人民的情愫。他怀着满腔的哀怨和愤怒,自投汨罗江而死。而其高远的理想、卓绝的人格及其所经历的种种历史巨变与心灵上的波卷澜翻,便集中反映在那些优美卓绝的辞赋之中。毛泽东那一批湖南青年深受屈原辞赋的影响。

1915年,毛泽东在校读书时,就与志同道合的罗章龙纵论《离骚》,主张对之进行新评价。罗章龙初识毛泽东,写过一首诗,有这样两句:“策喜长沙傅,骚怀楚屈平。”罗章龙曾回忆他和毛泽东当时对屈原、对离骚的热衷态度:“在旧文学著作中,我们对离骚颇感兴趣,曾主张对离骚赋予新评价。”说明那时的湖南青年精英心同此理。

在罗章龙的回忆中,随处可见毛泽东那一批湖南青年身上所显示出来的屈原特立独行的精神气质。罗章龙同一师同学彭道良谈到同毛泽东到湖南省立图书馆会面事。彭道良说道:“我与毛泽东同班同学,颇知其人品学兼优,且具特立独行之性格。他(毛泽东)常语人:‘大丈夫要为天下奇,即读奇书、交奇友、著奇文、创奇迹,做个奇男子。他(毛泽东)本人所写日记,亦有惊人语,如说‘力拔山兮气盖世,猛烈而已!不斩楼兰誓不还,不畏而已!八年于外,三过其门而不入,忍耐而已!合而观之,此君可谓奇特之士,因此同学中戏称为毛奇。”

罗章龙又将彭道良说过的话,去询问在第一师范肄业的陈赞周。陈赞周评价毛泽东:“润之气质沉雄,确为我校一奇士,但择友甚严,居恒鹜高远而卑流俗,有九天倪视之慨,观其所为诗文戛戛独造,言为心声。”

18.毛泽东说又读屈原“有所领悟,心中喜悦”

1958年1月13日,毛泽东在给江青的便条中写道:“我今晚又读了一遍《离骚》,有所领悟,心中喜悦。”1959年、1961年他两次和身边工作人员要《楚辞》,还特别指明要人民文学出版社影印的宋版《楚辞集注》。在此期间毛泽东外出带去的各种书籍中,也有《楚辞集注》和《屈宋古音义》。

毛泽东为什么这么喜欢屈原和屈原的作品?从文学创作角度看,屈原那浪漫主义的艺术想象和创作方法,他的作品所展示的龙凤图腾、美人香草、百亩芝兰、菱荷芙蓉、望舒飞廉、巫咸夕降、湘君山鬼、流沙毒水......等既鲜明又深层的扑溯迷离的缤纷世界,吻合毛泽东的审美趣旨和对艺术风格的追求,也共通于毛泽东的理想追求和精神境界。值得解释的是,屈原的“滋兰树蕙”,实为化育英才的形象比喻。楚辞中的兰、蕙均指香草,与后世的兰花可以说并无直接联系。就湖南芙蓉而言,屈原三番五次地吟咏,“集芙蓉以为裳”,“搴芙蓉兮木末”,“因芙蓉而为媒兮”,“芙蓉始发,杂芰荷些”。毛泽东亦对芙蓉情有独钟,期盼“芙蓉国里尽朝晖”。

19.毛泽东赞扬“玉可碎而不改其白”

毛泽东不仅爱读《楚辞》,精通它,而且善于应用它。

1950年3月10日,毛泽东在勤政殿接受罗马尼亚首任驻华大使递交国书。此前,毛泽东和周恩来接见新中国第一批驻外大使,并与他们亲切交谈。当毛泽东走到黄镇面前,好像想起了什么,问道:“黄镇,你原来那个名字黄士元不是很好吗,改它做什么?”黄镇答道:“我的脾气不好,需要提醒自己‘镇静。”毛泽东说:“黄镇这个名字也不错,《楚辞》中说,白玉兮为镇。玉可碎而不改其白,竹可黄而不可毁其节。派你出去,是要完璧归赵喽。你也做个蔺相如吧。”“白玉兮为镇”是屈原《九歌·湘夫人》中的一句,毛泽东信手拈来,运用自如。可以说,屈原的“香草美人”之思,“上下求索”之情,是一种越千年而不衰的美学理想和人格精神。

20.毛泽东抒情“乐莫乐兮新相知”

1954年10月26日,来华访问的印度总理尼赫鲁离开北京前夕,到中南海勤政殿向毛泽东等中国领导人辞行。毛泽东当场吟诵了“悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知”的诗句。毛泽东说:“大约两千多年前,中国的一个诗人屈原曾有两句诗:‘悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。”尼赫鲁说:“主席刚才引用的两句诗,不仅适用于个人,而且也适用于国与国之间。我们两国经过了很久的时期以后,又相遇了,因此第二句诗特别能适用。”这两句诗出自《楚辞》中屈原的《九歌·少司命》。毛泽东念完这两句诗后说:“离别固然令人伤感,但有了新的知己,不又是一件高兴的事吗?”并向这位外国政治家介绍了屈原的生平和作品。

这是毛泽东对《楚辞》运用之妙的一个例子。他既引用屈原名“乐莫乐兮新相知”来形象而诚挚地表达新相识之间那种不舍之情,亦表达了他对伟大诗人屈原的敬佩之意。

毛泽东说:“尼赫鲁总理这次来访,一定会看出来,中国是很需要朋友的。”“我想印度也是需要朋友的。”毛泽东对中印两国首脑的多次会谈作了总结。毛泽东说:“朋友之间有时也有分歧,有时也吵架,甚至吵到面红耳赤。但是这种吵架,和我们同杜勒斯的吵架,是有本质上的不同的。”“我们是一个新中国,虽然号称大国,但是力量还弱。我们面前站着一个强大的对手,那就是美国。美国只要有机会,总是要整我们,因此我们需要朋友。”所以,“乐莫乐兮新相知”。

21.毛泽东评价屈原“影响人民的教育”

1951年6月6日,《人民日报》发表毛泽东审阅修改的社论《正确地使用祖国的语言,为语言的纯洁和健康而斗争》。根据《毛泽东新闻工作文选》记载,毛泽东指出:“我们的语言经历过多少千年的演变和考验,一般说来,是丰富的、精练的。我国历史上的文化和思想界的领导人物一貫地重视语言的选择和使用,并且产生过许多善于使用语言的巨匠,如散文家孟子、庄子、苟子、司马迁、韩愈等,诗人屈原、李白、杜甫、白居易、关汉卿、王实甫等,小说家《水浒传》作者施耐庵、《三国演义》作者罗贯中、《西游记》作者吴承恩、《儒林外史》作者吴敬梓、《红楼梦》作者曹雪芹等。他们的著作是保存我国历代语言的宝库,特别是白话小说,现在仍旧在人民群众中保持着深刻的影响。”毛泽东把“诗人屈原”作为了“善于使用语言的巨匠”。

1958年8月22日,毛泽东在审改陆定一起草的《教育必须同生产劳动相结合》时,在该文中加了一段话,特意把“屈原的批判君恶”同“孔子的有教无类,孟子的民重君轻,荀子的人定胜天,司马迁的颂扬反抗,王充、范缜、柳宗元、张载、王夫之的古代唯物论,孙中山的民主革命”等思想列在一起,看成是中国教育史、思想史上具有进步性的“人民性”的代表,并说:“上举那些,不能不影响人民的教育。谈中国的教育史,应当提到他们。”毛泽东对屈原作品的独立思想、人文价值、批判意识和反抗精神给予了高度肯定。

马尔库塞指出:“艺术就是反抗”,是用“被压迫者的语言”“抗议和拒绝现实社会”。屈原作为一位“独醒”、“独忧”、“独立”的知识分子,具有强烈的批判精神和不可调和的抗争性,集中体现在他的诗歌创作之中。他以政治抒情诗的艺术形式,来控诉现实政治的黑暗,批判权势者的无道和昏庸,抒发心中的愤懑和理想,表达对高远理想境界的热烈追寻,抒发对丑恶现实的深刻悲哀。《离骚》作为一部抒愤之作,恰如陆游所言:“天恐文人未尽才,常教零落在蒿莱,不为千载离骚计,屈子何由泽畔来。”

1965年,毛泽东就指出:“在王安石之前已经有人提出过反对天命、反对封建宗法的思想,譬如屈原、王充。”在早年的《讲堂录》中,毛泽东就根据《尚书》“天视自我民视,天听自我民听”的思想,直接将天命归于人心,将民心民意视为社会兴衰治乱的决定力量:“人心即天命,故日天视自我民视。天命何?理也。能顺乎理,即不违乎人;得其人,斯得天矣。然而不成者,未之有也。”强弱转换,身心并完,“此盖非天命而全乎人力也”。这种“得民心者得天下”、人民创造历史的信念,伴随毛泽东的革命一生。

22.毛泽东赞同屈原的“尺有所短,寸有所长”

毛泽东是唯物辩证法大师。他赞同屈原的“尺有所短,寸有所长”之说。屈原在《卜居》中指出:“夫尺有所短,寸有所长,物有所不足,智有所不明,数有所不逮,神有所不通。”屈原的意思是:尺比寸长,但和更长的东西相比就显得短;寸比尺短,但和更短的东两相比就显得长。事物的存在都是相对的,事物的质、量也是相对的。可用于说明事物的相对性,也可用于说明做人的道理,人各有长处,也各有短处,彼此都有可取之处。在战争年代,毛泽东的战略战术,体现了这种辩证法的思路:“你打你的,我打我的”,“寸有所长,尺有所短”,“避敌之长,克敌之短”,所以,人民军队能够扬长避短,以弱胜强。

新中国建设时期,毛泽东强调“国无论大小,都各有长处和短处”,要求“取长补短”,学人之长,补己之短,而不能学人之短。我们的方针是一切民族一切国家的长处都要学。他认为,“外来干部和本地干部各有长处,也各有短处,必须互相取长补短,才能有进步”。“新老干部应该是彼此尊重,互相学习,取长补短”。运用辩证法,阐述了治国理政、内政外交的正确思维和方法。

屈原《离骚》写道:“固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。”“背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。”“明法度”,“国富强而法立”,申明规矩法令在育人立人、治国治民中发挥着不可替代的重要作用。毛泽东在制订“农业六十条”时,认为“六十条”就像拉锯有了墨线一样:有了“六十条”就有了准则了,有了规矩了。“六十条”就是公社的章程,就是农村搞社会主义的章程。没有这样一个章程,你搞你的,我搞我的,农村怎么搞好呢?

23.毛泽东借鉴屈原“用而不疑”人才观

屈原在《离骚》中写道:“说操筑于傅岩兮,武丁用而不疑。吕望之鼓刀兮,遭周文而得举。”讲的是举贤授能、擢任人才的事情。

商王武丁不拘一格用人才的举措,博得后世赞扬。孟子名篇《生于忧患,死于安乐》说:“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间......故天降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”

毛泽东借鉴屈原“用而不疑”人才观,阐述了党和红军新的正确的干部政策。1936年10月,全国红军长征大会师,毛泽东在中央政治局会议上,着重讲干部问题,指出:“我们的干部政策,第一,是信任干部,对干部应用之不疑。”

青年毛泽东的诗“年少峥嵘屈贾才”,“鲲鹏击浪从兹始”,“沧海横流安足虑,世事纷纭何足理”,以屈、贾、大鹏比喻同学少年、携来百侣,鄙视昙花一现的碌碌诸公,俯视沧海横流与纷纭世事,充满五百年必有王者兴的信念和斯人当大任、建功立业、舍我其谁的雄心。

在女儿李讷大学毕业时,毛泽东给她送了几句自己喜爱的话,其中之一就是:天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。这是亚圣孟子的话,千百年来曾激励无数仁人志士,在穷困潦倒时不懈奋斗。毛泽东鼓励女儿艰苦奋斗才能有所成就。

启示之八:毛泽东重视发掘屈原文化的深刻内涵和现实价值,为的是汲取精华、古为今用、批判继承,用于治党治国行政理政,促进社会主义建设和党的建设。