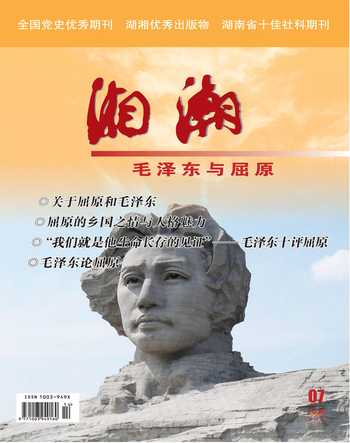

毛泽东论屈原

唐振南

早在1918年,毛泽东在《七古·送纵宇一郎东行》的诗词里,自豪地说:“年少峥嵘屈贾才,山川奇气曾钟此”,表达他对屈原、贾谊为代表的人杰地灵的湘楚浪漫主义文化精神的继承和仰慕,肯定屈原是湖湘文化的开山祖。屈原的精神气质在中国传统文化中有特色,既有儒家“仁学”的价值观,又有湖湘文化的刚毅和激情,是北方文化与湖湘文化的结合点。这两者结合,催生了与日月同辉的湖湘文化中的爱国主义、求索精神、独醒意气、刚正个性和坚持真理的自我牺牲精神。

一、屈原祖籍湖南汉寿县,汉寿是他的故乡

屈原,名平,又名正则,字灵均,是我国最早的大诗人。约生于战国楚宣t30年(公元前340年——前278年)与楚王同宗,是楚武王之后。

关于他的出生地有16种说法,其中湖南汉寿说较有说服力(注:《2015年屈原与楚辞文化研讨会综述》,见《云梦学刊》2015年第4期)。

清代蔣骥《山带阁注楚辞》认为:“观楚辞全志载:原与渔父问答者多有,皆影响不足评,惟武陵龙阳,有沧山、浪山及沧浪水,又有沧港市,沧浪乡,三闾港,屈原港,参而核之,最为有据。”龙阳,即今汉寿县,属常德(古代武陵)地区。

屈原是楚武王熊通之子屈瑕的后代。公元前704年楚国熊通自立为武王,开拓濮地,即现在的澧水、沅水流域。屈原的祖先楚武王在汉寿建有皇城。楚平王(公元前528——前516年)在白马湖畔筑有采菱城。楚襄王在临澧县九里建筑了特大的澧阳城,这些,都是屈原先辈留下来的古迹。自1949年以来,在湖南地区发掘出土的4000多座楚墓,主要集中在长沙和常德(武陵),说明古代武陵地区(包括汉寿、临澧等县),是屈氏世代聚居地。楚国被秦国灭亡后,有五六百王室成员隐居武陵龙阳的鹿溪,恢复熊姓。现在汉寿县丰家铺乡的鹿溪,仍聚居着熊姓。

再从屈原的作品记载的草木、风俗、风土人情、神话故事、历史陈迹观测,表明屈原与西洞庭湖湿地有不解之缘——故乡之缘,故乡之情。《离骚》里记载的香草、名花、树木,有上十种繁殖于洞庭湖周边数十县,其中白芷、秋兰,澧水、沅水流域遍地皆有。屈原的作品,几乎篇篇都有对白芷、秋兰的赞美,都有以白芷、秋兰对自己美德的比喻。《天问》一篇,虽然是作于第一次流放汉北时的作品,但仍有湖湘民间神话传说的反映。首先由天地开辟的神话引出对整个神话体系的怀疑,而天地开辟的神话,显然与楚帛书所展示的神话体系一致,反映了湖湘地区的原始神话体系。《九歌》是屈原依据楚国南部民间长期流传的祭祀乐歌,加工改写而成的一组祭祀诗篇,约作于楚怀王11年前后。当时屈原被楚怀王重用、信任。创作目的是求神降福,战胜秦军。“九”是表示多数,《九歌》的篇数不是九,而是十一。《九歌》的第一首《东皇太一》是通祀之歌,即迎神曲;最后一首《礼魂》是送神曲。中间九首歌各祭祀一位神灵,共祀九位。《湘君》、《湘夫人》是以尧帝的女儿娥皇、女英,舜帝的两个妃子为题材。娥皇、女英听到舜帝死在九疑山,特从家里赶来奔丧,行至洞庭湖的君山,面对渺渺茫茫的洞庭湖无法渡过,相抱哭泣,泪水落在竹子上,留下了“斑竹一支千滴泪”的典故。她们痛哭无策,投湖自尽,化为水神,众称“湘灵”。《九歌·湘夫人》有“帝子降兮北渚”一语,即指娥皇、女英降于洞庭湖北岸。《九歌》通过赞美神祗,以祈求神的庇佑,保佑楚国战胜秦国,同时,表达人们对美好生活的向往,对子孙繁衍的要求,对农业丰收的企盼。这些祭祀神灵的歌曲,至今在汉寿、汨罗、湘阴、宁乡、益阳的农村丧礼中,道士们还在歌唱呀!所以,《离骚》、《天问》、《九歌》等作品记载的神话故事,民间传说,宗教信仰,是屈原对故乡民间风俗、神话、信仰的写照。

楚国时期湖南居民有相信灵魂之说。他们认为灵魂可以不死,可以脱离人的肉体,游离于他处,当人重病或死后,往往就是这样。于是,民间产生了招魂的习俗,人们请来巫师,巫师通过一种神秘的仪式,如咒语、歌曲、跳舞等,便可以招回走失的游魂。《楚辞》中的《招魂》,是屈原流放湖南期间的作品。诗人借用招魂的形式,抒发了返回楚国都城——郢都的强烈愿望和永不离开故国的忠贞不渝的情怀。《大招》“魂乎归来,无东无西,无南无北只”之语,就是一篇巫师招魂的咒语。这种招魂的习俗,直至近代仍广泛流行于湖南民间。

落叶归根,也是湖湘自古以来传承的民俗。屈原第二次流放到湖南时。他是从武昌出发,至岳阳后弃马登舟,由水路经洞庭湖溯沅水西行,一直到达湘西辰溪、溆浦等地,转而又经沅水回到洞庭湖;再溯湘水,经长沙,南登南岳,上九疑山,向舜帝(重华)陈述自己的人格修养、理想美政和遭到奸臣的谗言迫害,诚请舜帝(重华)指引、导航;然后再回到岳阳、洞庭湖、汉寿、泪罗。理想无法实现,国家危机日甚,楚怀王听信靳尚的“联秦拒齐”的外交决策,人秦谈判,被扣留,囚死秦国。屈原闻讯,悲痛至极,乃于公元前278年(另说是公元前277年)农历五月初五,自沉于汨罗江中。

二、“屈子当年赋楚骚。手中握有杀人刀。艾萧太盛椒兰少。一跃冲向万里涛。”

屈原曾辅佐楚怀王(公元前328——前299年在位),初任三闾大夫,管理屈氏王族事务和贵族子女的教育。后又升任左徒,辅佐楚怀王,对内主张政治改革,选贤任能,非理不从,非善不用,修明法度,革除弊政,反对贪污受贿,发展生产,富国利民;对外主张联齐抗秦,强兵御敌。如他在《离骚》诗词中所言“举贤而授能兮,循绳墨而不颇”,“明法度之嫌疑,国富强而法立”,被赞称为“美政”。上官大夫靳尚接受秦国说客张仪的金钱贿赂,通过楚怀王的妃子,促使楚怀王确立“联秦拒齐”的对外决策,拒绝了屈原的“联齐拒秦”的主张。随后屈原遭上官大夫靳尚的谗毁,使怀王失信,屈原旋被放逐汉北。在流放汉北期间,屈原作有《天问》、《惜诵》、《抽思》、《思美人》、《大招》、《卜居》等诗篇,对楚怀王抱有幻想,希望他回心转意,继续贯彻屈原的“美政”和“联齐拒秦”的决策。可是楚怀王的继承者楚顷襄王仍然执迷不悟,排斥屈原,并轻信令尹子兰等人的陷害,将屈原第二次流放到湖南。屈原流放湖南,展转沅、澧、湘水流域各地达10余年,沿途考察民情风俗,结合自己的政治理想和悲惨命运,写下了《离骚》、《九歌》、《涉江》、《远游》、《招魂》、《哀郢》、《渔父》、《昔往日》、《怀沙》、《悲回风》等大批不朽鸿篇巨著。

毛泽东第一次读屈原的名著《离骚》是在湖南第一师范。毛泽东最早最完整的手迹《讲堂录》,工工整整抄录了《离骚》和《九歌》全文。

《离骚》是屈原的代表作,是在流放湖南沅、澧、湘水流域时期写的,是一首自叙政治遭遇和心灵求索的长篇抒情诗。《离骚》集中概括了屈原的政治观点和理想,概括了他为了追求自己的政治理想所受到的排挤和打击,概括了他对昏君统治下的腐朽政治的批判与控诉。在此表达过程中,《离骚》给我们展示出一位光辉的主人翁形象——忠君、爱国、爱民,遭到奸臣的诬陷、打击、流放,“九死其犹未悔”。

《离骚》诗词可分为三个层次。第一个层次是回顾。回顾自己的志向、遭遇和决心。第二个层次是求索。回顾往昔,信而见疑,忠而被谤,迷惑不解,于是“神游”求索。在这层次中诗人借助瑰奇的想象和绚烂的神话,把内心世界表现得淋漓尽致。其中贯穿一条基本线索,即诗人的志向和理想,无论在现实世界中遭受到多大的打击,那种“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的坚持不懈的求索精神,丝毫没有减退。第三个层次是矛盾。志不同,道不合,“美政”无法实现,惟有远离而去;维护完善自己的美德,远走高飞,又不能不顾国家沉沦,人民痛苦。在这种尖锐的矛盾冲突中,诗人的爱国主义思想升华到最高境界。此层次又可分为四个小层次:灵氛劝离,巫咸劝留,初念去国,终觉不忍。

毛泽东最喜欢阅读这篇诗词,一生不知读了多少遍。1958年1月12他给江青信中说:“我今晚又读了一遍《离骚》,有所领会,心中喜悦。”1958年1月16日他在南宁会议上的讲话提纲中说“学楚辞,先学离骚,再学老子。”因为《离骚》和(老子)都是我国著名的浪漫主义的文学著作,而《离骚》为我国“诗骚传统”奠定了基础。

1959年8月16日,毛泽东印发《关于枚乘(七发)》一文时批注:“这是骚体流裔,而有所创发。骚体是有民主色彩的,属于浪漫主义流派,对腐败的统治者投以批判的匕首。”《离骚》开创了浪漫主义的诗赋,是文学史上“骚体”的开源篇。

“屈原高居上游,宋玉、景差、贾谊、枚乘略逊一筹。”从宋玉、景差、贾谊、枚乘、李白、李贺、李商隐、王勃、辛弃疾......直到毛泽东,都传承了屈原开创的“骚体”。

1961年秋,毛泽东赋诗《七绝·屈原》:“屈子当年赋楚骚,手中握有杀人刀。艾萧太盛椒兰少,一跃冲向万里涛。”颂歌《离骚》的战斗力和屈原的高尚坚贞的人格与爱国主义精神,怒斥“艾萧”一类的奸臣敗类。

三、屈原是湖湘文化的开山祖,《楚辞》凝聚了以爱国主义为核心的湖湘文化情怀

1919年8月4日毛泽东为湖南学生联合会撰写的《本会总记》,收录了当年在湖南学生中流行的一首豪情壮志的歌曲:“大哉湖南,衡岳齐天,洞庭云梦广。沅有芷兮澧有兰,无限发群芳,风强俗劲,人才斗量,百战声威壮。湘军英武安天下,我辈是豪强。听军歌淋漓悲壮,旌旗尽飞扬。宛然是,枪林弹雨,血战沙场样。军国精神,湖湘子弟,文明新气象。”这首歌借用了屈原“沅有芷兮澧有兰”《九歌·湘夫人》,颂扬了从屈原到五四运动的湖湘文化源远流长,歌颂了近代以来湖南人才辈出,“湘军英武安天下”。

《天问》通篇是屈原关于天地、自然和人世等一切事物现象的发问。诗词从天地离分,阴阳变化,日月星辰,一直问到动植物,石头、流水,珍禽异兽,神话传说,乃至圣贤豪杰,凶神恶煞,治乱兴衰,表现出作者强烈的探索精神。《天问》总计提出了172个问题。毛泽东说:“屈原的《天问》了不起,几千年以前,提出各种问题,关于宇宙,关于自然,关于历史。”“屈原写过《天问》,过了一千年才有柳宗元写《天对》。”至今《天问》中提出的一些问题,还没有得到科学的解答。毛泽东对屈原这种上下求索,坚忍不拔的探索精神,赞叹不已!而且把这种探索精神贯穿于他的一生,指导中国革命与建设。

毛泽东也很欣赏屈原的独醒精神,不随波逐流,不与世同流合污的高贵品德。《渔父》是屈原与汉寿一位渔父,实际是一位隐士的对话。隐士问:“子非三间大夫欤?何故至于斯!”屈原答:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放!”隐士又说:“圣人不凝滞于物,而能与世推移。”世人皆浊,你何不掘起泥水助长浊流?世人都喝得醉醺醺,你何不也去饮酒与世人同醉?为什么要苦思冥想,与众不同,这不是自己放逐自身吗?屈原清澈地回复:怎么能让自己洁净的身体蒙受尘埃的玷辱呢!我“宁赴湘流,葬于江鱼之腹中;安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎!”这种独醒精神,为捍卫真理不惜牺牲的精神,在那天子式微,官宦贪婪,诸侯竟雄,世道溷浊的时代,极为难能可贵。在今天,更有现实意义。

《远游》,是神游天地的作品,是屈原忧患现实的悲愤诗。《远游》开创了中国诗歌史上的“游仙诗”的先河,充满着浪漫主义的灵气。《离骚》、《远游》、《九歌》的特点是“书楚语,作楚声、记楚地,名楚物”,充满浪漫激情,奇异想象,描叙多采多姿的神话传说。《离骚》、《九歌》、《远游》运用超现实的材料,驾驭云霓龙凤,驱动日月风雷,有时到了天堂,有时回到古代,有时登上世界屋顶,有时又沉潜到洞庭湖的水底,有时在天边抚摸着慧星......。毛泽东这两首诗遥承了这些词曲的风华。毛泽东继承和发展了屈原的“游仙诗》,《蝶恋花·答李淑一》、(七律·答友人)就是革命浪漫主义与革命现实主义相结合的诗词。

屈原的不朽诗赋,大多是他两次流放期间写的。正如毛泽东说:“屈原如果继续做官,他的文章就没有了。正是因为开除‘官籍,‘下放劳动,才有可能接近社会生活,才有可能产生像《离骚》这样好的文学作品。”毛泽东多次列举屈原、孙武、司马迁......遭受打击后,写出了《离骚》、《孙子兵法》、《史记》等不朽著作,启发年轻有为者不要怕受挫折,要多下基层,接触实践,就会大有可为,前途光明。

1954年10月26日毛泽东会见来访的印度总理尼赫鲁时,引用屈原《九歌·少司命》中“悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知”的诗句,来表达自己的心情。接着又向客人介绍:屈原是中国一个伟大的诗人,他在1700多年前写了许多爱国的诗,政府对他不满,把他放逐了。最后屈原没有出路,就投河而死。几千年来,中国人民就把他死的这天作为节日,就是旧历五月初五的端午节。人们在这天吃棕子,并把它投到河里喂鱼,让鱼吃饱了不再去伤害屈原。屈原永远活在人民心中。

毛泽东最敬佩屈原修身洁行的人格;最敬慕屈原“九死未悔”的坚定信念;最敬仰屈原对理想的追求,对真理的探索;最敬爱屈原爱祖国,爱人民的高尚情怀和不屈不挠的奋斗精神;最重视《离骚》的思想性,批判“君恶”,倡导民主。《离骚》通篇主旨:“举贤授能,修明法度”,呼吁改革,代表社会发展的要求。

《离骚》充满美妙的梦想;毛泽东也是伟大、丰富的梦想家。毛泽东在1958年反复阅读《离骚》,介绍、推荐《离骚》,也许是出于对人民公社充满美妙远景的幻想,体现在他为中共中央北戴河会议《关于人民公社的决议》增写的几段文字内。他的诗词:“九嶷山上白云飞,帝子乘风下翠微。斑竹一枝干滴泪,红霞万朵百重衣。洞庭波涌连天雪,长岛人歌动地诗。我欲因之梦寥廓,芙蓉国里尽朝晖。”(《七律·答友人》)展现他继承和发展了屈原的浪漫主义,把浪漫主义与现实主义结合起来了。

《楚辞》是西汉刘向汇编的,是以屈原的著作为主,收集了屈原的《离骚》、《九歌》、《九章》、《天问》、《远游》、《卜居》、《渔父》、《招魂》、《大招》等诗词,再加上贾谊、宋玉对屈原的怀念诗词。1957年毛泽东集中时间阅读了《楚辞》和朱熹《楚辞集注》、王船山《楚辞通释》。毛泽东说:“《楚辞》虽是古董,但都是历史,有一读的价值。”这个“价值”在于楚辞是湖湘文化的源头。

屈原在我国历史上是最有名的诗人。唐朝有45位诗人,撰有75首诗词,讴歌屈原与泪罗。

屈原是“世界文化名人”。1953年世界文化名人评议委员会成员、苏联学者费德林公正地说:“屈原诗篇有着固有的民族特色,然而也具有普遍的世界意义。屈原的诗歌是全人类的财富。”