湖湘大地上延续两千余年的天问

邹标昌

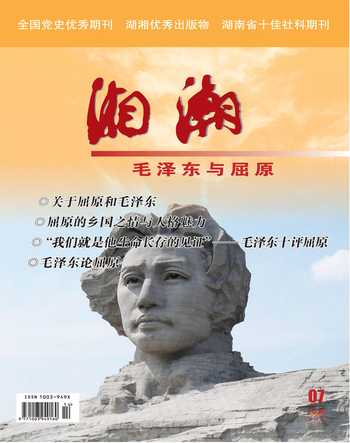

《天问》是中国浪漫主义诗人屈原作品中的一篇奇文,被后人誉为“千古万古至奇之作”,诗人寻解答,求因果,将“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的湘楚精神发挥得淋漓尽致。毛泽东是湖湘儿女中心忧天下、敢为人先的表率和丰碑,一生用言行诠释了对屈原精神的继承和发扬。

一、毛泽东称赞《天问》了不起

时空跨越至两千多年前,湘江之畔有一位爱国、进步的政治家和诗人屈原,他以楚地方言声韵叙写楚地山川人物、历史风情,寄托自己对国家和民族的无限热爱,写下了包括《离骚》《渔父》《湘君》《湘夫人》等在内的一大批经典名篇,在他之后,一些文人因仰慕其高洁超脱的品性,纷纷仿效其作品,形成了一种独特的辞赋形式。到了汉代,刘向以屈赋为主体,收集整理宋玉等人仿屈之作,辑录而成《楚辞》。

传世的《楚辞》篇目并不多。根据刘向、刘歆父子的校订和王逸注本,署名屈赋的共有25篇。包括《离骚》l篇、《九歌》11篇、《天问》1篇、《九章》9篇、《远游》l篇、《卜居》1篇、《渔父》1篇。

自屈原的《天问》传世闻名之日起,其探究讨论从未停止过。全诗373句,1560字,自始至终,由问句构成,一口气提出了170多个问题,涵盖了“问”的各种方式,有谴责性的质问、有否定性的疑问、有讽刺性的诘问,还有探讨性的发问等等。内容尽“天地万象之理,存亡兴废之端,贤凶善恶之报,神奇鬼怪之说”,有的向天神天命提出挑戰;有的向传统偏见提出挑战;有的向奇文异说提出挑战;有的向事物真理进行探索;有的向浑人恶行进行抨击;有的对哲人善行进行讴歌;有的向古圣先贤提出质疑;还有的向楚君国人畅言抒怀,寄托幽情忧思......这些问题虽然包罗万象,却节奏铿锵,感情激越,体现了砥砺不懈的求索精神和旗帜鲜明的战斗精神。

毛泽东熟知历史,喜欢纵论古今。他推崇的历史人物很多,但最为钦服和推崇的,莫过于屈原。早在湖南第一师范学校读书时,毛泽东就十分喜欢《楚辞》,仔细品读,爱不释手。在共有47页的读书笔记《讲堂录》中,前11页抄录了屈原的《离骚》和《九歌》全文,在《离骚》正文的上方,还写有他对各章节内容的理解与概括。

毛泽东尤爱《楚辞》,常读不辍,书架上放着《楚辞》的各种版本。最能反映他赞赏屈原的,是在1961年写下的《七绝·屈原》:“屈子当年赋楚骚,手中握有杀人刀。艾萧太盛椒兰少,一跃冲向万里涛。”高度颂歌屈原高尚坚贞的人格与爱国主义精神,怒斥“艾萧”一类的奸臣败类。毛泽东不仅专门写诗赞扬屈原,更将其思想性与艺术性俱高的作品作为中国文化的代表,作为国礼赠送外宾。1972年9月27日,在会见日本首相田中角荣时,特意赠送他一部《楚辞集注》,此书因而名闻天下。

毛泽东对《天问》爱之颇深,特别肯定《天问》在唯物主义思想方面的贡献。1964年8月,毛泽东在北戴河同几位哲学工作者谈话时说:“《天问》了不起,几千年以前,提出各种问题,关于宇宙,关于自然,关于历史。”对《天问》给予了充分肯定和高度评价。1972年12月,中共上海市委写作组接到注释屈原《天问》和柳宗元《天对》的任务时,朱永嘉他们将《天问》、《天对》排成一问一答的方式,加以注释,印了15本上送给毛泽东。他在一次讲话中曾感叹说:柳子厚不同,出入佛、道,唯物主义。但是,他的《天对》太短了,就那么一点。他的《天对》从屈原《天问》产生出来,几千年来,只有这个人做了《天对》。这么一看,到现在,《天问》《天对》讲些什么,没有解释清楚,读不懂,只知其大意。《天问》了不起!

《天对》是唐代柳宗元取《天问》之言,随而对之,是我国历史上针对《天问》所问进行应答的唯一作品,也是一篇颇不易读的奇文。毛泽东把相距千余年的隔代问答,集于一起令人作注,足可见其对《天问》的关注认知程度之高。

二、从《天问》看湘楚精神及其内涵

“疑问”是湘楚精神的特征之一。萧伯纳曾说:科学是不公道的,如果它不提出10个问题,就永远不能解决1个问题。这句话,并不仅仅只适用于科学。人们总是在困惑中产生疑问,在逆境中怀疑现实。所以而疑问往往会成为一些重要事件的发端,《天问》正是这样一个开端。

何谓《天问》?王逸在《天问叙》中说:“《天问》者,屈原之所作也。何不言问天?天尊不可问,故日天问也。屈原放逐,忧心愁悴,彷徨山泽,经历陵陆,嗟号曼昊,仰天叹息。见楚有先王之庙,及公卿祠堂,图画天地山川神灵,琦玮儒傀,及古贤圣怪物行事周流罢卷,休息其下,仰见图书,因书其壁,呵而问之,以泄愤懑,舒泻愁思。楚人哀惜屈原,因共论述,故其文义不次叙云尔。”从这段话中,我们不难看出,屈原创作《天问》之时,正处在人生的最低谷。恰恰是在流放被弃的逆境中,屈原没有选择自暴自弃,而是开始反思人生,开始怀疑自然现象,怀疑创世神话,怀疑传统道德价值观、反思和批判楚国的现实政治,反思个体存在的价值,从而创作出不朽的《天问》。以屈原为源的湘楚精神,正是萌芽于对所处的现实环境和时代不满的怀疑之中。

“求索”是湘楚精神的特征之二。既然有了怀疑,那就应当去求索。求者,追求也,索者,探索也。湘楚精神的“求索”,不同于儒家主张的中庸敦厚,而是主张个性的张扬和自我价值的肯定,更是追求一种执着、顽强、开放自由、无拘无束的精神“逍遥游”。是对已有信念的坚守和不放弃,以及在此基础上对更美好的理想境界的不懈探求。高尚峻洁的品格、崇高的理想、对进步和光明的热爱,为祖国命运坚持抗争战斗的激情等等,共同构成了求索的主要内容。

“牺牲”是湘楚精神特征之三。楚民族以强烈的追求意识、英雄意识和悲剧意识矗立中国,他们从不甘于现状,有着百折不挠,至死不悔的精神,并且心甘情愿将生命献祭于自己所追求的事业。“屈原以他充满天地间的辽阔呼号与追问,以他生命底处的伟大搏斗,以他独步千古的浪漫想象,以他敢于直面生死、敢于向着未知世界勇猛叩问的‘天问精神,以他以生命护卫正义、反抗奸邪的精神,叩问和唤醒传承文明,担当道义的知识分子精神......。”屈原之后的湖湘儿女们,更是表现出前仆后继,赴汤蹈火,为了追求真理和正义,敢于“临深渊、履薄冰亦不退却,哪怕需要以鲜血乃至生命为代价”的敢拚敢死之血性。近代史上,孙中山先生在评价湘籍志士时,曾感叹道:“革命军用一个人去打一百个人,像这样战争,是非常的战争,不可以常理论。像这样不可以常理论的事,都是湖南人做出来的。”

“疑问”、“求索”、“牺牲”,就是湘楚精神,是在湖湘大地上凝练升华而成的楚文化精神。它蕴含了楚人对于宇宙天道的探索热情,是湘人在长期的历史发展过程中,以究天地本源,思人生真谛,探历史规律为最终目的,以“崇火、拜日,尚赤,尊凤”的楚文化气韵神脉为基础,以经世致用、积极有为的儒家思想和中原文化为支撑,形成的传承有序的独特文化,表现出革新鼎故、奋发图强、桀骜不驯、矢志不移等鲜明地域特色。

三、屈原、毛泽东与湘楚精神的形成

1.浓厚的楚文化底蕴

楚人崇巫,天地之事,无不求教于巫。在楚人看来,巫可以沟通天地,有“昭孝息民,抚国家、安百姓”之用。受到国君赏识的“大巫”,甚至可以“作训辞,以行事于诸侯”,地位超然于朝堂上的一般官员。

“崇巫”这种特殊的人文生态环境,对于楚人的精神心理造成了巨大的影响。对于天地、鬼神、社会、人事的广泛瞩目,使他们视野开阔无际、思维趋向繁复多端,文学的想象谲怪恢宏,与中原儒家行为之端正质朴、重视宗法伦理、力畅礼仪制度、积极人世的士风相比,他们显得有几分放荡、玩世不恭。与纵横家之奔波风尘、追逐高管厚爵相比,他们又显得放旷超逸,高迈脱俗。......在人格追求上,楚文化强调的是耿介、纯粹、逍遥等观念,与中原文化强调礼制、仁义、孝悌、忠恕,表现出不同的价值尺度与取向。”

屈原的作品中,处处都是巫楚文化的烙印。《九歌》主要是吸收楚地民间神话故事,并借用楚地祭歌形式写出的光怪陆离、优美动人的抒情组诗;《招魂》是直接仿效楚地巫觋招魂词的形式写成的,诗中对天地四方的描绘充满了奇异的神话色彩;《离骚》中作为抒情主人公的诗人自我形象,也具有非常鲜明的神性和神话色彩。而《天问》,更是诗人自比为“巫”,直接向天发问。大量神话传说在楚辞作品中的运用,使作者丰富的思想、愤懑的情绪、超凡的才华得到淋漓尽致的表现,使得屈赋整体呈现出一种飘逸绝尘、放旷不羁的独特魅力。

毛泽东是无神论者,他一生反对迷信,主张独立的人格,不信鬼神之说,可是在诗作里,巧妙穿插传说和神话,是毛泽东的一大特点。许多句段,甚至整篇,都是引用传说与神话,表达美好的祝愿。比如《水调歌头·游泳》中有“更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖,神女应无恙,当惊世界殊”句,表达了立志改造自然,造福人民的豪情壮志。又如《七律二首·送瘟神》中第一首开篇即用“牛郎欲问瘟神事,一样悲欢逐逝波”句,饶有风趣地点出送瘟神的主题。在毛泽东所有诗词作品中,对神话传说运用到无比娴熟的作品莫过于《蝶恋花·答李淑一》。在这首词中,毛泽东将月宫的传说完整地融化在诗歌场景中,将悼念亡妻和兼怀战友的情感,于天上人间的想象与夸张中,得到了尽情的抒发。

2.深厚的故国情

念祖之情,爱国之心,忠君之忱,是古代任何一个民族都有的,然而楚人尤为突出,达到了慰然成风的程度,这是由楚人的特殊经历所决定的。

历史上的楚国山险林密,水原交错,到西周时依然是荆棘丛生、人烟稀少的蛮荒之地,处处散发着“江山光怪之气”。由于偏居南方,加上文化的差异性,楚国长期受到中原民族的歧视侵伐,也因此激发了楚民族奋发图强,求索创新,叛逆反抗和热爱本宗的民族精神。

屈原生于楚,长于楚,楚国是他祖祖辈辈繁衍生息的故土,他当然会诚心诚意地热爱她。所以屈原在《哀郢》中说:“鸟飞返故乡兮,狐死必首丘。”又在《橘颂》中歌颂橘树说:“受命不迁,生南国兮。深固难徙,更壹志兮。”故土之恋本是出于人类天性的普遍情感,屈原的特点是他对故国的爱恋格外浓烈,且至死不渝。

与屈原相比,毛泽东的故国之情显得更为深厚宽广。他在《七律·到韶山》一诗的序文中写道:“一九五九年六月二十五日到韶山,离别这个地方已有三十二周年了。”短短28个字的序文,貌似平淡,却蕴涵着对故乡深厚的情感。他在这首诗中写道:“别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。”毛泽东1927年立下的誓言已经实现,中国革命已然成功,韶山也发生了翻天覆地的变化。32年在历史长河,不过是“弹指一挥间”,但在个人的生命中却是一个漫长的历程。

毛泽东所抒发的诗情,并非个人得志的“小我”之情,而是一个革命者重温革命征程,缅怀革命先烈,喜看家乡巨变的“舍小家为大家,舍自己为人民”的“大我”之情。恰如他的恩师毛宇居所言:“闳中肆外,国尔忘家”。他没有像一般人那样使用“回”“归”“还”“返”等字眼,既没有贺知章“少小离家老大回”那种以家为国、叶落归根的慨叹,更没有刘邦“威加海内兮归故乡”那种耀武扬威、衣锦还乡的张狂。平平淡淡一个“到”字,蕴含了以国为家、天下为公的胸襟与抱负,充分体现了一代伟人的崇高风范和领袖魅力。

(三)强烈的使命感

正是由于楚人的先民在长期强邻的夹缝中顽强地图生存,由此养成了楚人以民族利益为重为上的使命感。当国家、民族利益遭受到威胁时,楚人常常选择挺身而出,甚至不惜牺牲自己的生命。因此,民间古有“楚虽三户,亡秦必楚”的说法。

屈原虽然出身于楚国贵族世家,但由于家族地位衰落,早已經从贵族阶层分化出来。《九章·惜诵》中“思君其莫我忠兮,忽亡身于贫贱”可为一证。屈原凭借着自身深厚的文化素养和杰出的政治才干跻身于楚国政治舞台。“人则与王图议政事,以出号令,出则接遇宾客,应对诸侯,王甚任之。”随着楚国西北强秦的崛起,楚国逐渐沦落到被动挨打的境地,楚国国家前途和的民族命运受到严重威胁,而统治者依旧沉湎于日酣宴饮的享乐之中。大敌当前,屈原采取了一系列挽救楚国灭亡的措施,在保守思想与改革思想的猛烈冲撞中,他不计较个人得失,不顾个人悲惨命运,置生死于度外,誓死不渝地忠于自己的事业和理想,欲以个人努力改变楚国命运,使楚国重新走向富强。他高呼“愿灵修之浩荡兮,虽九死吾犹未悔”,充分展现了湘人“居庙堂之高则忧其君,处江湖之远则忧其民”的崇高使命感。

毛泽东从青少年时代开始,就深受中华民族优秀传统文化和中华民族精神的熏陶,践行“身无分文,心忧天下”的圣贤之道,切身关注灾难深重的民族命运,立下了“学不成名誓不还”、“以天下为己任”、“改造中国与世界”等宏大志向,孜孜寻求救国救民的真理,在不断探求中认定共产主义的理想信仰,并自觉为之奋斗了一生。

1906年秋至1909年夏,毛泽东停学在家读了顾炎武的《日知录》等书籍,特别是读了民主革命派陈天华的文集,深为叹服。1936年,他回忆说:“这本小册子的开头一句:‘呜呼,中国其将亡矣!......我读了以后,对国家的前途感到沮丧。我开始认识到,国家兴亡,匹夫有责。”他针对腐败无能的清朝政府,呐喊出了雄心壮志:“我们年轻人一定要有忧国忧民之心,一定要干出一番救国救民的事业来,才不枉这一生一世。”1910年4月,由于荒年粮价飞涨,民不聊生,长沙发生了饥民暴动,有14人被打死,很多人被打伤。26年后,他对埃德加·斯诺感慨地说:这件事,在我们学校里讨论了许多天,给我留下了深刻的印象,影响了我的一生。他进而联想道:“这是制度不好,政治不好,是因为世界上存在人剥削人,人压迫人的制度,所以使世界大多数的人都陷入痛苦的深渊。这种不合理的现象,是不应该永远存在的,是应该彻底推翻、彻底改造的!”他同情那些受苦受难的人民,对不合理的社会制度很反感,试图改变惨无人道的社会。这种朴素的为劳苦大众鸣不平的反抗精神,逐步成为他立志改造社会的思想萌芽。

(四)尚勇争先的“狂人”风气

楚人从不以中华正统自居,也没有类似中原那样的优越感。春秋时,楚人往往是以一种开放的心态,兼采各家之长,在开放的基础上形成了自己的特色,在融合中保持了自己的生机。因此楚国能够开明地、迅速地“奄征南海”,将一个方圆百里的小国发展成为几乎拥有南土半天下的赫赫大国。因此,楚国上下,传承了一种独特的社会思潮:“信命不信运,尚勇又争先”。

有人称屈原为“楚狂”。因为他的作品中,无处不体现着一种蔑视权威、不苟世俗、敢于思索的“狂人”精神。这种精神的根源在于屈原对人生价值超脱凡俗的理解和领会,其本质是他对常人生存状态和本质的发现和思考。这是一种属于精神先觉者的鲜明标志。《天问》可以称得上最能代表作者“狷狂”一面的作品了。在皇权至上、天道昭彰的时代里,作者敢问天时、敢问地理,敢问夏商之兴衰得失,更敢纠帝王之对错。作为“美政”理想的捍卫者,作为楚国命运的深切关注者,他甚至敢于给风雨飘摇中的楚国下最后的预言:“吾告堵敖以不长。何试上自予,忠名弥彰?”

“我本楚狂人,凤歌笑孔丘”,这是后世对屈原的称颂。深受楚文化和屈原影響的毛泽东,自少年时起,也表现出一种睥睨一切、雄视万物的气概。16岁在湘乡县东山书院读书时,就写下了一首气势磅礴,豪气十足的《咏蛙》:“独坐池塘如虎踞,绿荫树下养精神。春来我不先开口,哪个虫儿敢做声。”本是胆小温顺的青蛙,在毛泽东笔下显示出一种傲视群伦、压倒一切的威严大气,后人评论其诗“有夺人之气”。

有人把毛泽东诗词中的“气”形象地区分为四种,其一是“指点江山,激昂文字,粪土当年万户侯”的霸气;其二是“欲与天公试比高”的胆色之气;其三是“自信人生二百年,会当水击三千里”的勇烈之气;其四是“天若有情天亦老,人间正道尽沧桑”的豪迈之气,其五是“一万年太久,只争朝夕”的果敢之气......或许,正是因为有了这些“气”做支撑,才成就了一个“通身是胆”的毛泽东,成就了一个“使中国人民从此站起来”的毛泽东,一个成就了“非常之功”的伟人毛泽东。

湘楚精神,脱胎于传承千载的湖湘文化,囊括了无数生长在楚湘大地山川的伟大人物,而屈原和毛泽东正是其中的引领者。一个被视作为湘楚文化的初起之源,一个则成为湘楚精神的最杰出代表,今人崇敬屈原和毛泽东,不仅能够在他们光耀千古的理想人格上源源不断地汲取前行动力,更是能够近距离地触碰湘楚精神传承千年的血脉和温度。