“文军扶贫”:脱贫攻坚中的文化力量

邓万里

大文化推动大扶贫,贵州正通过文化事业的发展让群众共享发展成果,以文化产业的兴盛实现文化励民、文化惠民、文化富民。

锣鼓响起来,舞蹈跳起来,村民乐起来,村寨靓起来……这是黔东南州锦屏县铜鼓镇嫩寨村发生的新变化。文化广场、农家书屋、乡村歌场等文化设施丰富了群众精神文化生活,带动了民风,助推群众共奔小康。

“我只念到小学二年级,过去不识几个字,在农村课堂和农家书屋的帮助下,我学习了种植养殖实用技术,如今办起了林下养鸡场,年收入在5万元以上。”嫩寨村村民吴宏海高兴地说。

在同步小康建设中,贵州大力实施“文军扶贫”行动,积极营造媒体舆论环境,统筹开展农村公共文化服务建设,不断加强文化产业创新发展,力争实现文化建设与经济建设协调发展,助力脱贫攻坚取得更大成效。

“舆论扶贫”提振精神士气

截至2015年底,贵州省尚有493万农村贫困人口。要实现贫困地区脱贫致富奔小康,既要有务实的精准扶贫措施,也要强化正面宣传和舆论支持。

贵州始终把坚持正确的舆论导向作为工作重点,努力增强舆论引导能力,不断提高舆论引导水平,为脱贫攻坚营造声势、汇聚民心,为全面建成小康社会提供强大精神动力。

今年1月12日,全国网络媒体“脱贫攻坚看贵州”主题采访活动在贵阳启动。

4天的采访活动中,一批生动鲜活的报道产生了良好的舆论反响,《一个蔬菜大棚,为何让总书记停留20多分钟》《牢记总书记的嘱托,贵州干部为脱贫攻坚也是蛮拼的》等报道在网络上得以广泛传播。

人民网、新华网等国家重点新闻网站在首页显著位置刊登相关新闻。移动新媒体“两微一端”充分发挥“名人效应”,借助知名微博大号、微信公众号宣传。新浪微博“微博话题”及时推送“脱贫攻坚看贵州”活动内容,阅读量、评论量高达247万人次,成舆论关注焦点。

“此次主题采访活动突出了‘脱贫攻坚这一重大主题,为贵州打赢脱贫攻坚战提供了强大的舆论支撑和精神动力。”贵州省委宣传部副部长、省互联网信息办公室主任谢念说。

贵州省内主流媒体始终把“舆论扶贫”作为重要任务。《贵州日报》在今年初推出“述评十二五”系列报道,从各个方面展示贵州过去五年的发展成果;《当代贵州》杂志开设“脱贫攻坚版”,对贵州脱贫进行全方位报道;多彩贵州网、当代先锋网等网络媒体也开设专题,积极营造良好舆论氛围……

与此同时,中央驻黔媒体单位也广泛聚焦贵州脱贫攻坚,《贵州“解”贫》《“多彩贵州”坚守底线走新路弯道取直奋力奔小康》等一批深度报道把贵州扶贫经验推向全国。

4月12日,省委宣传部印发《贵州省宣传文化系统助推脱贫攻坚行动方案》的通知。方案指出,要围绕“大扶贫”战略行动,科学整合宣传文化系统资源力量,充分发挥“文军”优势,大力实施舆论扶贫、文化扶贫、社科扶贫和挂帮扶贫行动,为全省后发赶超、脱贫攻坚、决胜小康提供精神动力、舆论支持和文化条件。

“做好新阶段扶贫开发工作宣传报道,对我省守底线、走新路、奔小康,努力实现经济社会发展历史性新跨越营造良好的舆论环境具有重要的意义。”贵州省委常委、省委宣传部部长张广智说。

文化惠民丰富精神生活

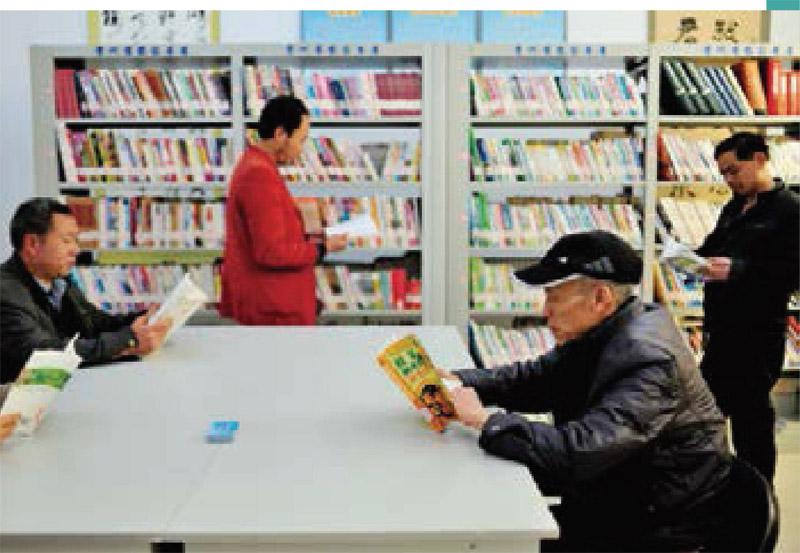

“村里建起了农家书屋,碰到有关种植、养殖、新农村建设等方面的疑问,到书屋去翻翻看看,就可以解决不少难题。”在遵义市习水县土城镇水狮坝村的“农家书屋”里,村民们在书架旁仔细地翻阅图书,长条桌前的群众也在聚精会神地看科技书籍。

2005年,贵州被确定为全国“农家书屋”工程试点省份,目前已实现农家书屋行政村全覆盖。小小的“农家书屋”,播撒了知识,传递了文明,也改变了农民群众的生活方式。

“农家书屋”只是贵州实施农村公共文化服务体系建设的一个部分。

贵州近年来努力构筑“精神高地”,加大政府投入力度,大力实施省级重大文化工程、市县文化馆和图书馆建设工程、乡镇(街道)综合文化站和村(社区)文化室建设工程、广播电视“村村通”工程、文化信息资源共享工程、农村电影放映工程、农家书屋工程等文化惠民工程。目前,省、市、县、乡(镇)、村五级公共文化服务网络已逐步建立。

除了投入资金建设文化设施,贵州还把“送文化给百姓”与“种文化在基层”结合起来,积极开展各类文艺惠民活动。

广大文艺工作者深入基层一线,为基层群众义务书写春联、拍摄全家福、赠书赠画及文艺展演展播展览,开展少数民族文学、摄影书画艺术、民间文艺工艺、朝霞工程、群众文艺等各艺术门类的专题讲座、培训班等,受到广大基层群众喜爱。

在公益文艺演出活动推动下,全省大部分行政村如今都建设了文化活动场所,每年的春节、端午、六月六、重阳节等重要节日,“山村春晚”、山歌会等文娱活动已经成为群众生活中不可缺少的部分。

三月举办妇女节娱乐活动、四月邀请艺术家走进社区培训、五月“全民奔小康”文艺演出活动、六月倡导居民拥抱绿色低碳生活……在六盘水市钟山区荷泉社区,每月的文化艺术活动、将社区居民的生活妆点得色彩斑斓。

“群众自己组建起了文艺队,有了展现自己才艺的平台和机会,不仅丰富了群众的文化生活,还增强了群众的文化自觉和文化自信。”荷泉社区党委书记苏伟说。

今年初,贵州省还出台了《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》。意见提出,力争到2020年,贵州基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。

“在提升社会综合实力的同时,意见的出台,以更好地服务文化民生为导向,开启了大规模的文化反哺行动,城乡公共文化事业也必将得到快速发展。”贵州省文化厅副厅长黎盛翔说。

产业扶贫激发内生动力

今年的贵州省政府工作报告提出“坚决打赢脱贫攻坚战”,在民族文化十分丰富的贵州,定位为“国民经济支柱性产业”的文化产业,已逐步成为撬动脱贫攻坚的一个有力“支点”。

“毕节很多农村石漠化较为严重,农业受制于自然环境基础薄弱,而‘养在深闺、保存完好的文化遗产、多彩的民族特色是独特的后发优势,通过发展文化旅游产业,能够给老百姓带来诸多实惠。”毕节市文体广新局局长李明泽说。

“村民把织好的彝族服饰拿到这里卖,游客很喜欢,销路也不错。”在毕节市黔西县,彝族祖先建立的水西政权遗存丰富,基于此建立起来的水西古城,吸引了不少游客,一间民间工艺品销售商铺的老板说,“一套纯手工的彝族服装售价在几千元,生意好的时候,店里一天能卖几万元”。

“依托优势特色文化资源,贵州着力培育新型文化业态和特色文化产业,促进文化和旅游融合发展,为决战贫困、加速赶超提供了强大推动力。”黎盛翔说。

在六盘水市盘县普古乡,村民已经尝到了文化旅游带来的实惠。普古乡以前交通不便、经济落后。近年来,以舍烹村为核心的娘娘山生态农业旅游园区建设,将自然古朴的民族风情、独具特色的民族物产和古彝道等文化遗产,开发成特色鲜明的旅游资源。如今,当地8个村的农民大都转变为文化旅游产业的“工人”,2015年的人均年收入达到8000元以上。

普古乡党委书记徐天和感叹,如今,老百姓尝到了文化旅游带来的甜头,不仅钱袋子鼓起来了,发展致富的观念更是大为改变——保护好传统、传承好文化、发展好生态,这里面就有金山银山。

“大文化推动大扶贫,文化产业最能激发农民主动作为、谋求发展的内生动力。”黎盛翔说,贵州正通过文化事业的发展让群众共享发展成果,以文化产业的兴盛实现文化励民、文化惠民、文化富民。(责任编辑/李 坤)