青少年智障和成人智障进行音乐治疗的比较研究

张可莹+杨畅

【摘要】文本阅读中是音乐治疗在青少年智障和成人智障群体中的实践过程、结果等多方面的比较研究。通过综合比较相同及不同点,进行分析与思考,探索用音乐治疗对智障人群思维能力,身体协调能力以及社会适应能力干预的有效性。

【关键词】成人智障 青少年智障 音乐治疗 比较研究

【基金项目】江苏省教育科学“十二五”规划青年专项课题:音乐治疗在成人智障社区康复中的作用(C-B/2013/02/030),江苏省大学生创新创业训练项目:音乐治疗在成人智障社区康复中的作用(201512048013X)。

【中图分类号】J618.9 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)10-0245-02

一、引言

中国当代的音乐治疗出现在20世纪80年代后期。1984年张伯源教授等人发表的《音乐的身心反应研究》实验报告是中国第一次发表的音乐治疗的科学研究报告,随后音乐治疗逐渐成为很多学者研究且关注的一个领域[1]。

国内的智障教育始于20世纪80年代,是我国特殊教育中起步较晚的研究部分,研究主要集中在智障儿童群体,近几年才有研究者将目光投入智障成人群体的研究。音乐治疗在智障教育中的实践主要是通过音乐的相关手段来帮助智障人群学习简单的文化知识和生活技能,或生理、心理、语言等方面的康复干预治疗。

本比较研究以青少年智障和成人智障为对象,分别进行为期十次的音乐治疗干预活动,设置相同课程、音乐活动等。基于此,提出两个假设性问题进行思考:1.音乐治疗在什么样的条件下能得到更佳的成效?2.音乐治疗更适合哪个人群?

二、研究对象

成人智障的音乐治疗干预实践活动选择在社区福利机构进行,位于建邺区的南京福园社区活动中心,共有12名智力障碍人士。

而青少年智障的音乐治疗干预实践活动选择在启智学校进行,为方便进行研究,因此选择了年龄段在10-18周岁的七年级为本次的研究对象,共12人。

由于需要根据研究对象的基本情况做出课程设计,因此在做音乐治疗干预活动前提前去社区和学校,根据实际情况做出评估表,其中涉及智力障碍的级别,有无其它并发症等。表1是根据评估表列出的关于两组学员的相同点,表2是不同点。

三、实践与研究设计

目前世界各国最常用的三大类音乐治疗方法是:接受式(receptive)、再创造式(recreative)以及即兴演奏式(improvisatory)。音乐治疗与特殊教育相辅相成,因此音乐治疗干预课程设计主要理念围绕:达尔克洛滋、奥尔夫、柯达伊的音乐治疗方法与以上三种方式。本次共进行10次的干预实践,并将此分成:初期(认识,建立良好关系,接触音乐治疗,第1-3次),中期(复习,逐步按具体程度添加内容,第4-7次),后期(复习,鼓励创造,结束,第8-10次)。

主要对比以及研究的方面有:

(1)针对两组人群音乐治疗手段及方法的相同点与不同点;

(2)音乐治疗干预过程中两组学员情绪的变化及反应;

(3)环境对治疗干预活动的影响;

(4)音乐治疗最终的成效对比。

四、研究结果

1)治疗手段

在整个活动始终都贯穿了一首歌《爱让我们相聚在一起》,歌曲简单,轻松,歌词朗朗上口,用在每次活动的开头作热身曲,两组成员相同。青少年组之后是以“我是小指挥”的主题唱歌,成人组是以社会秩序规则等问题穿插歌曲间进行。成人组更能接受相对需要思考的律动,但由于年龄问题不能接受过度活跃的身势;青少年组只能理解简单活动,但更能快速适应不同的律动,可以接受更加丰富的身势。针对成人组的律动主要以递增难度,重复为主,青少年组是简单,多变,重复。除了相同的律动曲《音乐有个洞》,青少年组另选较欢快富有节奏感的曲子(《音符摇摆舞》、《Carneralito拍拍手》),成人组选择旋律性强稍强,稍柔和一点的曲子《f小调第三号音乐瞬间》。同时,还会让两组学员通过组合,换搭档这种形式来促进他们与他人的交往能力。

2)音乐过程中的反应

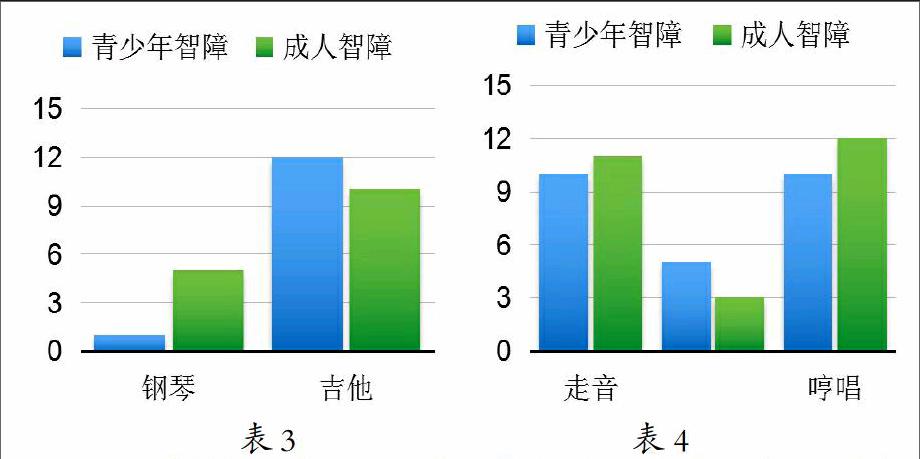

活动中总共使用了两种乐器,钢琴与吉他。两组学员大部分关注点会很容易集中在吉他发出来的声响上,甚至想尝试触碰吉他。相反使用钢琴,他们会呆住或者完全混乱打不同的节拍,表现出不适应。(见图表3)

两组学员基本都能跟上节奏进行模唱,但综合来看,大都存在音准问题(见图表4)。节奏方面,大部分学员均无法打出正确的拍子,或杂乱无章,或固定的慢拍或是固定的快拍。但是无论哪一组,都有1-2个节奏感,韵律感相对而言比较好的学员,可以准确的跟上歌曲节拍以及哼出旋律。不一样的是,成人组大部分学员都能在第4、5遍后,不管老师有没有唱,他们皆可接着唱起来;青少年组则是,若老师不唱,他们便也停下,老师接着唱的话,他们也能很快跟上。

青少年组处于青春期,总体来说比较沉静,但笔者发现,在律动环节中,有1个男生会偏向与女同学搭档活动,进行互动。智障人士由于自身的智力发展不足,在身心发展方面较正常人滞后,缺乏对生理知识的认知能力,以至于他们无法表现出适宜的行为,对异性产生好奇和渴望[2]。成年人智障则无以上问题,在搭档时随机性更高。换搭档环节时,两组成员都会感到兴奋,会大叫,或是明显的节奏变快。集体律动的时候,青少年组的模仿性及准确性较高,能马上学会治疗师的动作,成人组反应较为慢一些。

3)环境的影响

青少年组进行活动的是一个大约50平方米的课室,课室设备丰富,阳光充足,整洁干净。而成人组只有一个教室约70平方米可供给使用,课室很大,但位于背风处,夏天闷热,阳光不足,设施简陋。青少年组注意力相对更集中。

4)实践成效对比

共同变化:肢体协调性增强,社交能力改善,对音乐的感受增加,语言表达能力提高。

不同变化:青少年组增添了不少活力,音准、节奏感、反应力提高;成人组集体荣誉感增强,学会了相互迁就,容忍,了解了社会上的某些规则。

五、结论与思考

通过以上的音乐治疗实践研究过程及相关结果与数据进行分析,总结得出了以下几点结论:

1.音乐治疗能干预个案,产生不同程度的改善,干预时间越早效果越好,时间与年龄成正比;

2.青少年智障需要关注的问题较多,如青春期时的情绪、表现;

3.环境对于干预效果有着重要的影响;

4.音乐治疗暂时还未能作为主流特殊教育实施方法,长远来看,音乐作为一种简单的传播介质能促进特殊教育的发展,未来可慢慢适用到课堂中去;

5.在治疗过程中,吉他由于其方便和易操作的特性,优先选择。

智障人士的康复最终目的便是融入社会,启智学校及社会福利机构给予不同年龄及程度的智力障碍人士一个较好的平台可以去学习、生活。但目前来说,相比青少年智障人群,社会对成人智障人群的重视仍稍欠缺。

参考文献:

[1]高天.音乐治疗学基础理论,北京,世界图书出版社,2007.3

[2]石茂林.智障人士青春期性教育的人本思考[A],重庆,绥化学院学报,2012.6