东海西湖凹陷原型盆地构造格架与演化分析

朱立新,宋在超

(1.中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司勘探开发研究院,上海 200120;2. 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所,无锡 214000)

东海西湖凹陷原型盆地构造格架与演化分析

朱立新1,宋在超2

(1.中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司勘探开发研究院,上海 200120;2. 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所,无锡 214000)

摘 要:随着当前东海西湖深层油气勘探新突破,西湖凹陷又成为海域石油地质研究的重点区域。在依据近年来最新的二维、三维地震资料解释成果的基础上,对西湖凹陷新生代原型盆地的构造格架进行全面分析,深化了断陷、拗陷、区域沉降期的沉积格架、断裂及演化特征分析。研究认为西湖凹陷古新统与中下始新统宝石期原型盆地具多断洼并列发育特征,而始新统平湖组中上段具转换陆缘拗陷特征,反映出盆地演化从不稳定的多断陷沉降格局变格为统一拗陷的重要阶段;中央背斜带早期发育多个雁列式凸起,中新世末受挤压走滑构造发生反转,在拗陷中心形成大型冲断背斜带,是西湖凹陷形成大型气田有利的勘探构造区带。

关键词:西湖凹陷;原型盆地;构造格架;挤压走滑;盆地演化

E-mail:zhulixin.shhy@sinopec.com。

东海西湖凹陷为东海陆架盆地东部拗陷中北部的一个第三系含油气凹陷,属陆缘断陷—拗陷迭加型盆地,西临鱼山凸起—钱塘凹陷—海礁凸起—长江凹陷—虎皮礁凸起区、东接钓鱼岛隆褶带,呈北北东向展布,面积约5.9×104km2(图1)。目前为止,西湖凹陷内发现众多的含油气构造和油气田,体现了其巨大的油气潜力。

图1 东海西湖凹陷区域位置示意图

1 西湖凹陷原型盆地构造格架特征

西湖凹陷新生代沉积盆地经历了断陷、拗陷和区域沉降三大演化阶段。新生代层序地层自下而上可分为断陷期:古新统(E1)、始新统宝石组(E2b)和平湖组(E2p);拗陷期:渐新统花港组(E3h)、中新统龙井组(N11l)、玉泉组(N12y)和柳浪组(N13l);区域沉降期:上新统三潭组(N2s)和第四纪东海群(Qd)[1],见图2、图3。

1.1 西湖凹陷及周边基底结构

依据西湖凹陷重磁资料的最新研究,在西湖凹陷及周边具有三个呈北东向展布的明显不同的重力和ΔT磁力异常特征大区,体现了“东西分带”背景的原型盆地基底结构特征[2],见图4、图5。东部A区:重力和ΔT磁力高值异常区,为中新世到近代火成岩强烈改造的钓鱼岛隆褶带,南到北异常差异反映了隆褶带变化及受岩浆影响的差异,A区东南角重力低值和ΔT磁力高值异常区属冲绳海槽区;西部C区:重力高值异常和ΔT低磁值异常,根据南北异常变化可划分四个亚区,反映了从南到北鱼山凸起—海礁凸起—长江凹陷—虎皮凸起区的异常特征,鱼山凸起—海礁凸起间的钱塘凹陷窄长区域,异常反映不明显;中部B区:呈北东向低值异常区,为西湖凹陷新生代沉积盆地基底的反映,西部存在的重力和ΔT磁力高值异常反映了西部斜坡带中北部鼻状古隆的基底特征。

1.2 古新统原型盆地构造格架

依据最新地震资料解释成果,结合基底结构特征,西湖凹陷现今构造格局具有明显的东西分带性[1],从西往北可依次划分为保俶斜坡、三潭深凹、中央背斜带、白堤深凹、天屏断阶带五个构造单元[3-4],见图2、图3、图6。

图2 过西湖凹陷中北部A-A'地震剖面

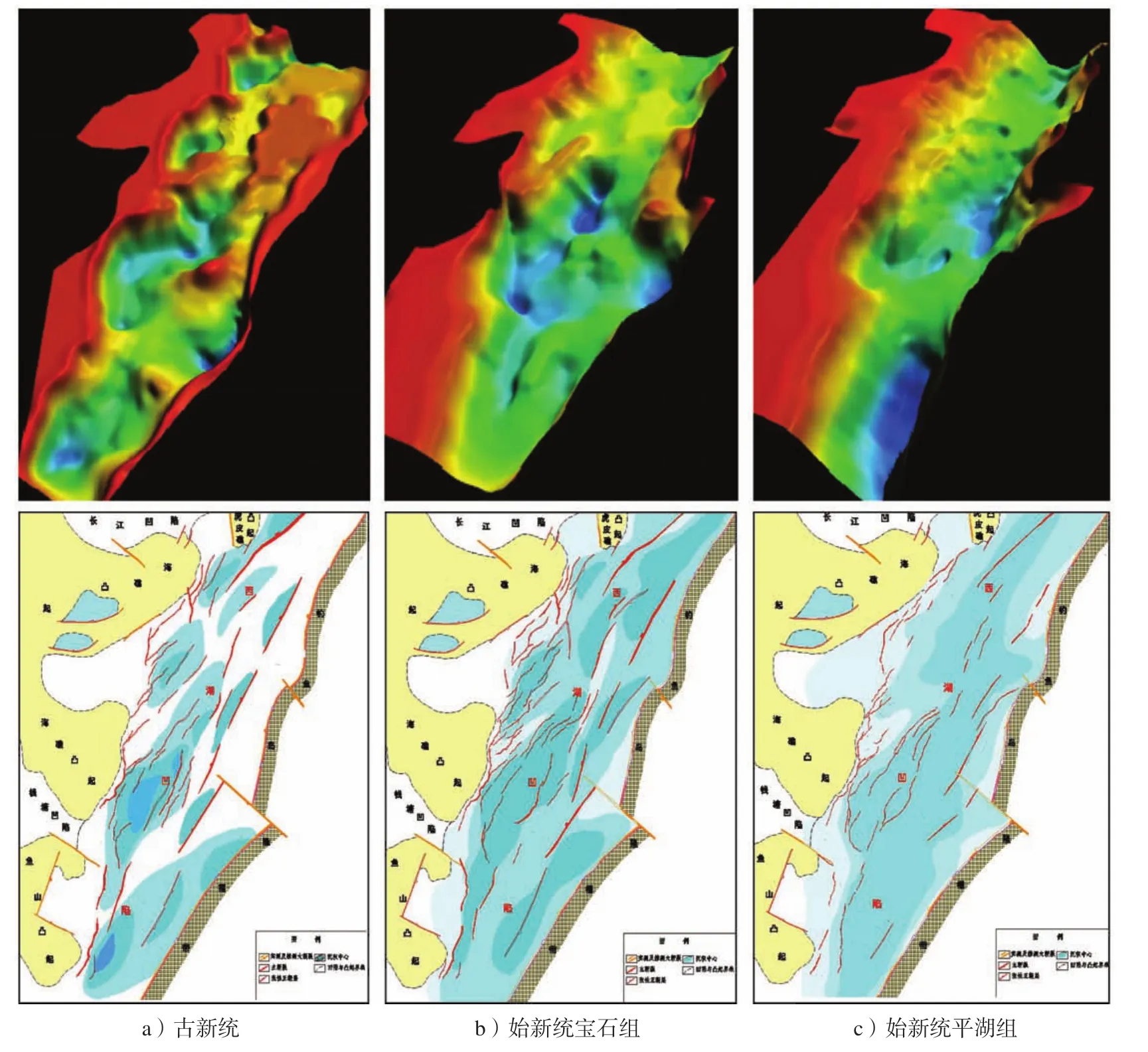

西湖凹陷NNE向的基底结构、古地形以及古新世发育的大断裂和主断裂,控制了古新统断陷盆地总体展布格局。古新统原型盆地构造格架具有如下特征,见图2、图3、图7a:

图4 布格重力异常分区图

图5 ΔT磁力异常分区图

图6 西湖凹陷构造格局立体图

(1)总体为复杂的半地堑—地堑结构,形成多断洼结构,走向NE,断陷层的结构明显受控于多组NE-NNE向的断裂,显示张扭成盆的性质。

(2)构成半地堑的东部陡坡断裂带,后期受火山岩改造,主断裂控制着白堤深凹沉积充填;在凹陷中央发育多条呈雁列展布的主断裂,控制着盆地中部凹陷带的中央背斜断裂带,早期发育NE向多个不对称地垒—半地垒,西侧主断裂控制主沉积次凹;西部斜坡,裂陷期断裂活动相对较弱,多发育东倾、西倾的伴生断裂或调节性断裂,形成多级断阶构造,主断裂控制了次级的沉积中心和生油次洼。

(3)古新统成盆发育区小于现今的西湖凹陷的范围,古新统推测为河流—滨海相沉积环境[5]。古新统沉积厚度西南厚、东北薄,具多个沉积中心,以现今三潭深凹、白堤深凹南部沉积厚度最大。

1.3 中下始新统宝石组原型盆地构造格架

宝石沉积期盆地格架基本继承了古新统时期的特点,具有如下特征,见图2、图3、图7b:

(1)凹陷整体以东断西超为主,部分地区呈双断宽缓地堑格局。凹陷内部早期分割性减弱。断洼呈NNE走向,与后期西湖凹陷的整体走向基本一致。

(2)宝石组成盆期东部断裂活动速率相对减慢,西部的平湖主断裂等主断裂活动加强。地层广泛分布于整个西湖凹陷。

(3)始新统宝石组主要的沉积环境为半封闭海湾。整体上西湖凹陷沉积南厚北薄,与古新统整体地层分布具有一致性,具多个沉积中心,以现今三潭深凹、白堤深凹的沉积厚度最大。

1.4 中上始新统平湖组原型盆地构造格架

西湖凹陷平湖组沉积特别是平湖组中后期沉积较少受断陷主断层控制,它迭加在古新统或者始新统平湖组下部的断陷层之上,地质结构具转换陆缘拗陷特征,反映出盆地演化从多断陷沉降格局变格为整体断陷萎缩的重要阶段,具有如下特征[6],见图2、图3、图7c:

(1)总体上,平湖组下段具有较明显的断陷原型,上部则反映拗陷原型特征,它迭加在拉张断陷之上,总体构成断—拗双重格架。

(2)原型盆地结构上具有下断上拗、断层陡立的特点,平面展布上具有狭长、广布的特点。

图7 西湖凹陷古地貌及原型盆地构造格架图

(3)地层东南厚西北薄,沉积充填上具有多中心、高沉积速率的特点,其海湾—潮坪沉积环境[7]反映盆地东缘有障壁岛存在,应属于转换边缘脊的一部分。

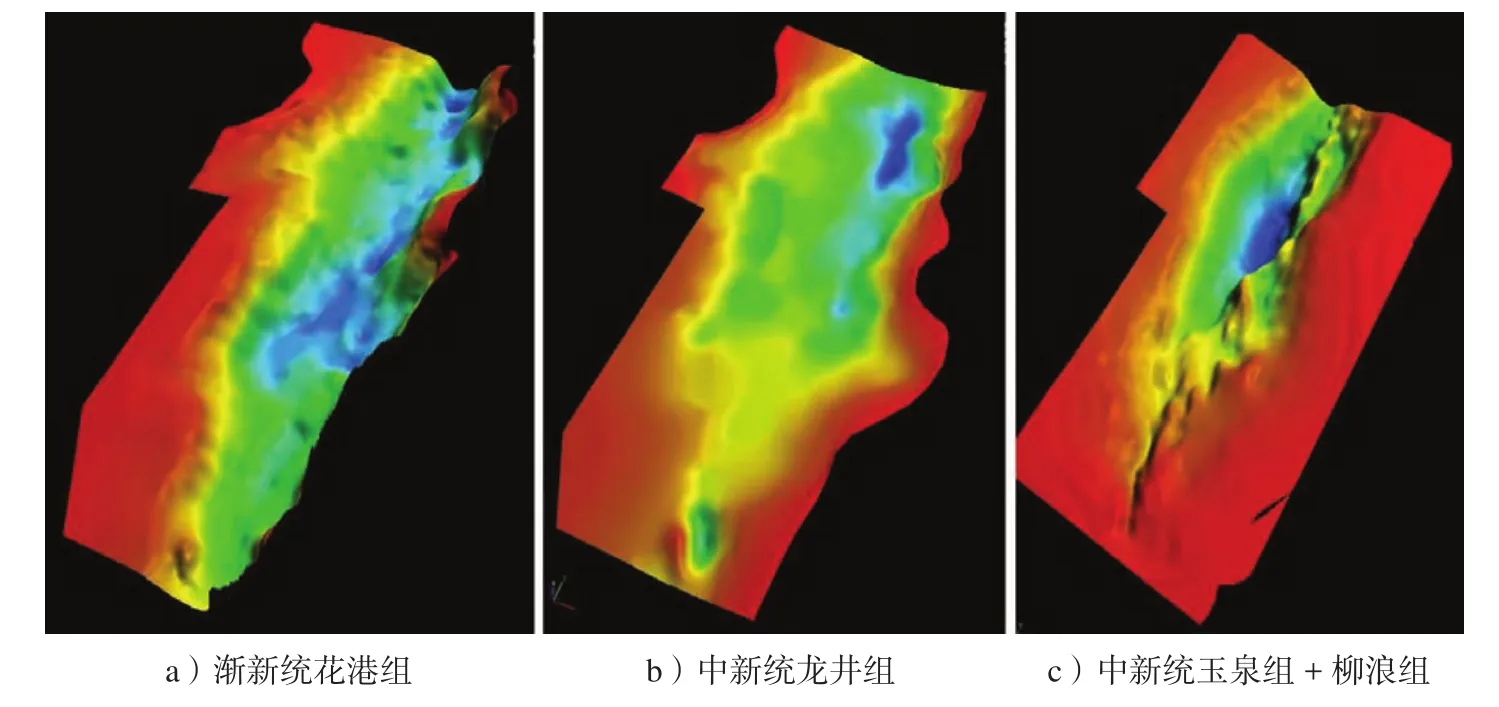

1.5 渐新统~中新统(花港组~柳浪组)原型盆地构造格架

渐新世末期,西湖凹陷处于挤压应力场环境,大部分断裂都停止了活动,构造趋于稳定。拗陷统一了前期断陷结构,见图2、图3、图8。

(1)西湖凹陷渐~中新统(花港组~柳浪组)沉积是在琉球隆起强烈受挤、褶皱剥蚀和隆升背景下形成的陆内拗陷,东面与洋隔离。

(2)拗陷晚期自中新统玉泉组沉积后逐渐发生反转,直到中新世末。反转在基底左行滑移的基础上,伴随逆断裂发育形成典型的冲断花式背斜,大规模的反转背斜主要发育在中央背斜带,北北东走向,左行雁行排列。

(3)拗陷沉降中心逐渐向西北迁移,受多期的岩浆岩侵入,东蚀西超。

1.6 上新世以来原型盆地构造格架

从上新世至今,盆地演化进入区域沉降期,从大陆浙闽海岸线以东,上新统三潭组和第四纪东海群以缓倾角广泛分布,在地震剖面上反映为区域平坦波组,包括西湖凹陷遍及整个东海陆架盆地。地层由大陆性河流相过渡为浅海沉积组成[4,5],向北略厚。至今,海底仍然地势平坦开阔,是我国大陆的自然延伸部份,见图2、图3。

图8 西湖凹陷古地貌图

2 西湖凹陷盆地原型演化

研究认为,西湖凹陷盆地原型演化与东海陆架盆地新生代区域成盆环境密切相关,见图9。

2.1 陆缘断陷发育阶段(E1~E2)

古近系断陷是我国东部第三系普遍成盆特征。勘探研究认为西湖凹陷的古新世和始新世是新生代断陷发育阶段,它可以同东海西部断陷结构类比,是同一个原型机制发展阶段。在晚白垩至始新世时期,中国大陆西部,印度板块向古特提斯的关闭碰撞和欧亚板块的楔入、东侧太平洋板块的陆续俯冲的联合作用,使中国东海陆架区处于右旋张扭的裂陷背景[8],形成了厚达几千米的断陷充填。

西湖凹陷断陷后期中上始新统平湖组中上段具有断拗转换特征,其与菲律宾海板块扩张太平洋板块的转向相关(45~42 Ma),推断西湖凹陷平湖组断陷—沉积作用,可能受转换拗陷与被动边缘拗陷机制并列的影响。平湖组后期的反转具有整体褶皱、隆起剥蚀的性质,但凹陷内沉积基面保持挠曲下沉,实体保存较好,形变不强。

2.2 陆内拗陷阶段(E3~N1)

渐新世~中新世(35~6 Ma)拗陷,断陷向拗陷转化同样可与菲律宾海板块的再次扩张有关联,菲律宾海板块向中国大陆东南缘持续斜向俯冲,太平洋板块后退,陆缘岛弧形成与不断发展,东海陆架受挤发生挠曲拗陷沉降;中新世晚期,随着菲律宾海板块高角度斜向俯冲加剧,引发陆缘岛弧撕裂,东海陆架盆地东部凹陷带东北部的西湖凹陷受挤压走滑发生构造反转。

西湖凹陷拗陷期以花港组~柳浪组旋回性层序为实体,主要充填内陆性的陆相沉积,继承发育在平湖组挠曲下拗部位,沉积向东西两侧上超,沉降中心在西湖凹陷中央,发展过程中南部逐渐抬升,沉积向北增厚。同样,拗陷基底在挠曲挤压作用下,东面抬升,沉降中心逐渐向西北迁移。拗陷发育到晚期,挠曲挤压应力集中,顺断面进行调整,结果在拗陷中心形成冲断中央背斜带。反转构造总体呈NNE走向、左行雁行排列,反映一定的走滑性,也表现为随拗陷期次性发育过程中应力场反扭偏转,构造型式具有沉积越厚、反转越高、剥蚀越大。

图9 西湖凹陷盆地原型演化模式

2.3 弧后陆架边缘拗陷发育阶段(N2~Q)

自上新世(6 Ma~)以来,东海盆地演化发生重大转折。菲律宾海板块整体向中国大陆东南缘俯冲,发生弧后扩张,冲绳海槽开裂,钓鱼岛隆褶带与琉球岛弧裂离,引发东海陆架整体沉降。钓鱼岛隆起及其以西同大陆连成整体的稳定沉降单元,沉积近水平状,向西层层披盖,形成边缘海陆架盆地结构。这时,西湖凹陷的第三系原型序列都统一在这一陆缘稳定沉降拗陷体系之中。

3 结论

基于现有资料的研究表明,西湖凹陷经历了古新世~始新统的断陷、渐新世~中新世的拗陷以及上新世~第四纪的区域沉降阶段。研究认为西湖凹陷的形成、演化与板块之间的区域走滑背景关系密切,古新统与中下始新统宝石期原型盆地具多断洼并列发育特征;中上始新统平湖组中上段具转换陆缘拗陷特征,反映出盆地演化从不稳定的多断陷沉降格局变格为统一拗陷的重要阶段;中央背斜带早期发育多个雁列式古凸起,为后期中央背斜带的形成奠定了先期构造基础,渐新世~中新世菲律宾海板块俯冲扩张,东海陆架受挤压走滑发生构造反转,在拗陷中心形成大型冲断中央背斜带,是西湖凹陷形成大型气田有利的勘探构造区带。

参考文献:

[1]钱基. 中国海域沉积盆地与油气勘探[M].中国石油化工股份有限公司,2004.

[2]吴健生,陈冰,王家林.东海陆架区中北部前第三系基底综合地球物理研究[J]. 热带海洋学报,2005,24(2):8-15.

[3]贾健谊,顾惠荣.东海西湖凹陷含油气系统与油气资源评价[M].北京:地质出版社,2002.

[4]李上卿.东海西湖凹陷新生代地质构造特征与演化[J].海洋石油,2000(2):8-14.

[5]武法东,张燕梅,周平,等.东海陆架盆地第三系沉积-构造动力背景分析[J].现代地质,1999,13(2):157-161.

[6]何将启,杨风丽.东海西湖凹陷新生代盆地原型分析[J].海洋石油,2003,23(增刊):13-20.

[7]王丽顺,王岚.东海西湖凹陷平湖斜坡带平湖组层序地层学[J].海洋地质译丛,1997(3):7-12.

[8]朱夏,陈焕疆.中国大陆边缘构造和盆地演化[J].石油实验地质,1982,4(3):153-160.

Analysis of Tectonic Framework and Evolution of Prototype Basin in Xihu Sag of the East China Sea

ZHU Lixin1, SONG Zaichao2

(1. Institute of Exploration and Development, SINOPEC Shanghai Offshore Oil & Gas Company, Shanghai 200120, China; 2. Wuxi Petroleum Geology Institute of SINOPEC Exploration and Production Research Institute, Wuxi 214000, China)

Abstract:With the new breakthrough in oil & gas exploration in deep strata of Xihu Sag in the East China Sea, Xihu Sag has become the key area for offshore petroleum geological study. Based on the latest 2D and 3D seismic data interpretation result, a comprehensive analysis has been conducted on the structural framework of prototype Cenozoic basin in Xihu Sag, the sedimentary framework, fault and evolution characteristics during the period of faulting depression, depression, and regional subsidence. The study indicated that the prototype basin during the Palaeocene and Middle-Lower Eocene Baoshi Age was characterized by development of several faulted sags in Xihu Sag, while during the sedimentation of Upper and Middle Pinghu formation within Eocene, conversion epicontinental depression was developed, reflecting the important stage of the basin evolution from the unstable subsidence of multiple fault sags to stable unified depression. Early echelon bulges developed in the central anticline belt, the structural inversion occurred caused by extrusion strike-slip at the end of the Miocene, forming the large thrust anticline belt in the center of depression, which is favorable exploration tectonic zone forming large gas fields in Xihu Sag.

Keywords:Xihu Sag; prototype basin; tectonic framework; extrusion and strike-slip; basin evolution

中图分类号:TE121.1

文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2016.01.001

文章编号:1008-2336(2016)01-0001-06

收稿日期:2015-05-25;改回日期:2015-12-04

第一作者简介:朱立新,男,1967年生,高级工程师,硕士,毕业于同济大学勘探地球物理专业,主要从事海洋石油物探方面研究工作。