福州公交线网模式研究

■ 周祖榕(福州市规划设计研究院,福州 350003)

福州公交线网模式研究

■周祖榕

(福州市规划设计研究院,福州350003)

摘要本文分析了福州市现状公交线网结构存在的问题与不足,通过研究公交线网的理想布局模式以及适应性,总结出适合福州城市形态的公交线网模式。

关键词公交线网理想布局城市形态适应性

1 引言

福州市是福建省的省会,也是海西经济区的核心城市,在实施国家海西经济区发展战略中具有非常重要的地位。随着近年来福州市的持续高速发展,城市化进程不断加快,机动化趋势也在不断增强,城市空间的增长出现较为混乱的局面,传统的交通方式逐步向机动化出行转变,各种交通问题和城市用地矛盾越来越突出,由此导致城市土地利用效率低下、交通拥堵、生态环境恶化等问题逐渐浮现,实践证明常规公交和小汽车方式无法引导城市可持续发展。

2 福州现状公交线网分析

2.1公交线网主要指标

福州市现状公交线路共111条,公交线网长度达到438km,公交线网密度约2.3km/km2(不计外围边远组团)。其中二环以内线网长度为130km,密度为3.3km/km2,达到国家3~4km/km2的标准;二环以外线网长度为308km,密度为2km/km2,达到2~2.5km/ km2的国标低限。线路重复系数为3.8,超过规范中1.25~2.5的建议值。公交站点300m、500m覆盖建成区面积分别为44.3%、82%,低于规范要求的50%、90%指标。

2.2公交线网分布与结构

现状中心外围区与中心区之间线路共60条,是福州市公交线路的主体部分,其线路数及线路长度均占全部线路的60%左右。中心区内线路只占线路总量的36%;中心外围区域内线路较少,线路数分别只占到全部线路的5%。

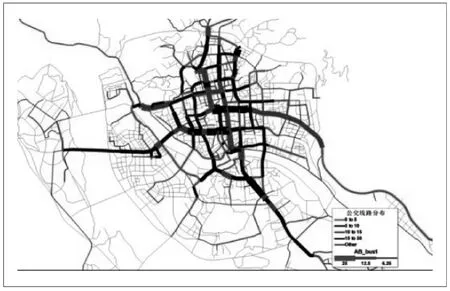

从起终点空间分布情况来看,火车站分区与建新分区之间的线路最多,达到6条。其次为马尾分区与鼓楼核心区以及盖山分区与火车站分区之间的线路,均为5条。再次为城门分区与台江分区、晋安与福大分区,均有4条联系线路(如图1)。

从线路的道路分布来看,五四路、鼓屏路—八一七路、福马路以及工业路—国货路、则徐大道等道路路段分布较为集中。其中,古田路、工业路以及则徐大道等道路的部分路段上公交线路超过15条(如图2)。

从线路的等级来看,所有线路大都采用统一标准,没有明显的等级区分,目前,设有三条快线K1、K2、K2,但各服务指标和其他车辆没有明显区别。

从车辆配备的结构来看,大部分车辆为空调大巴,为1100辆,而普通大巴207辆,中巴579辆,小巴181辆。未来福州拟全部采用统一标准的空调大巴车辆。

图1 公交线路空间分布

图2 公交线路道路网络分布

而在公交优先设施上,目前五一路、五四路,工业路、国货路上设有公交专用道,但由于各种原因,公交专用道并未真正发挥其作用。

2.3存在问题分析

(1)公交运力投入不足,线网规模偏小

公交客流量自2000年至2006年,年均增长率12%,而同期公交线路规模及公交车辆年均增长率仅5.5%。公交运力投入的增长速度明显滞后于公交客流增长速度,高峰时期乘车较为拥挤。

(2)公交线网分布不均衡

体现在以下几个方面:

中心核心区线网密度大,外围区密度小(为2km/km2),难以疏散中心核心区客流。

过境的公交线路大量穿越核心区(有25条线路),加重了核心区的交通压力。

部分路段线路过于集中,影响运行效率,如古田路、工业路以及则徐大道等道路的部分路段上公交线路超过15条。

线网的重复系数、迂回系数高,增加了旅客的出行时间和公交的运营成本。

造成问题的原因:道路网的建设对公交线网的限制;以及枢纽的建设和布局对公交线网的限制。

(3)公交线网模式单一,未形成完整结构

现状仍为常规公交模式,无差别化的公交服务难以满足多元化的出行需求。其中短距离出行,可达性不高,难以与非机动车竞争;长距离出行,未能提供快速公交服务,难以与个体机动车竞争;从而直接导致了公交吸引力的下降。公交未能发挥对客流和土地开发的引导作用。

造成问题的原因:完全以现状客流与现状路网的被动式布设方法,而非引导客流、以城市发展为导向、构筑多层次线网结构的主动式布设方法。

(4)公交枢纽与换乘系统规划建设的滞后

目前共有124处公交首末站(含枢纽站),总用地面积约9公顷,远远小于规范要求(30公顷)。首末站用地都偏小,大部分首末站用地面积在1000m2以下,未能体现枢纽的功能和等级差异。缺乏必要的换乘设施,如换乘停车场,换乘诱导系统,与其他方式缺乏有效衔接和转乘,换乘鼓励政策无法落实。

造成问题的原因:枢纽规划与线网规划相脱离,公交系统缺乏整体规划;枢纽规划建设的速度滞后于城市发展的速度;在城市用地规划中没有落实枢纽规划的内容。

3 公交线网的形态与理想布局模式

3.1公交线网的形态

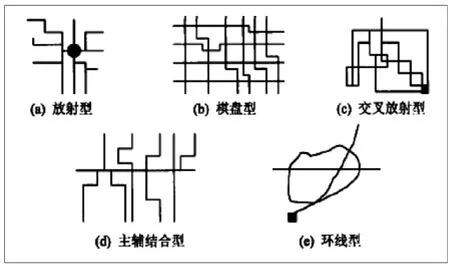

公交线网的形态取决于公交线网的结构,城市的形态与结构以及道路的形态与结构。它随着城市结构、用地的逐渐调整而不断演变。公交线网的形态与路网形态类似,其基本形态可概括为:放射型、棋盘型、交叉放射型、主辅结合型、环线型(如图3)。

3.1.1放射型

其优点是:可以实现中心区与外围区域的直接联系,方便各区域居民直达地往返于中心地区。

3.1.2棋盘型

其特征是:线网形状整齐,平行线路按一定比例间隔布设,并与类似特点的线路相互交叉。

3.1.3交叉放射型

这种型式的线网既有棋盘型特点,又有放射型优点,它能为商业文化中心区乘客集散点提供更多的线路。

3.1.4主辅结合型

线网由两部分组成,一是主干线,即在主要干道上布设的公交线路;二是支线或辅助线,即用来运送边缘地段的客流,使其出行通过这些线路接驳主要公交线路。

3.1.5环线型

当城市规模扩大后,客运服务范围必然也会扩大,对最边远地区提供足够的乘车条件越来越困难,为了使城市各居民客流集散点都有公交线路相连接,东西、南北各方向换乘方便,布设环行线路比较合适。

3.2公交线网的理想布局模式

城市公交线路及枢纽的结构和形态的演变有着从无到有、从简单到复杂、由低级到高级的形成与发展过程。其演变过程可以概括为三个状态,即初生站点状态→多站扩张状态→枢纽网络状态。

因此,城市公交线网优化即要考虑不同规划期限的要求,也要分析城市公交线网所处的发展状态,要考虑公交线网能适应近期乘客出行的需要,又要适应远期城市交通发展的要求。

图3 公交线网布局的主要形态

具体而言,远期公交线网规划应根据远期公交客流分布结果布设枢纽,进而以所选出的枢纽方案为基础布设公交线网,即先有枢纽后有线网、通过枢纽锚固线网。近期公交线网规划则应以远期公交线网为导向,分析近期公交客流,对现有的公交线路和枢纽布局进行优化和调整。

从而,理想的公交网络布局应将线路与枢纽二者综合考虑,为满足不同量、不同性质提供不同层次和级别的区域覆盖服务、线路运送服务和枢纽转乘服务(如图4)。

从土地利用与城市交通的有效整合角度出发,理想的公交网络及枢纽布局模式可概括为“枢纽分级、线路分类、服务分区”。

图4 理想条件下公交网络及枢纽布局模式

3.2.1枢纽分级

根据枢纽所处的区位特征、及其具备的服务功能及客流特征,可将公交枢纽划分为三个等级:一级枢纽、二级枢纽及三级枢纽。接下来选择不同级别和功能的枢纽作为网络轴心,每个轴心枢纽有其各自的服务辐射范围。高等级枢纽与低等级枢纽间存在着“侍服”关系(“侍服”关系是指高等级的枢纽是低等级枢纽客流的集散地,而低等级枢纽是高等级枢纽的客流来源点)。

一级枢纽为整个网络的结构性重要枢纽,具有统领各级枢纽发展的核心作用,处于线网中枢地位,其服务影响范围覆盖整个市域。

二级枢纽是一级枢纽的接驳枢纽,主要服务于城市区级客流发生吸引源。起到连接卫星城、城市新开发区与市区的作用。

三级枢纽是一级、二级公共交通枢纽的客流来源点,主要提供某一区域客流的集散与中转换乘服务,以进一步扩展公共交通系统的服务覆盖范围。

3.2.2线路分类

与不同级别的公交枢纽相对应,连接不同级别枢纽间的公交线路亦分为三类骨架线路、基本线路及补充线路,如表1所示。

表1 公交线路分类

骨架线路是实现跨区域客流空间上快速、集中转移的公交线路,是土地集中利用的功能区之间的衔接纽带,是城市各级组团间及组团内部的主要客流走廊,在公交线网体系中起支架作用。

基本线路是对骨架线路的补充和完善,以满足城市各组团或各组团区域内部分乘客中短程距离出行的交通需求,并承担与轨道交通、骨架线路、公路及客运港口等枢纽点的衔接换乘,应依据骨架线路和换乘枢纽布局设置。

补充线路以填补空白或公交稀疏区域为主,满足城市边缘组团的出行交通需求。线路主要通过稀疏中心区重叠线路产生,或根据客流需求在公交空白区新开线路。补充线路对解决城区边缘组团居民乘车难问题将起到较大作用。

3.2.3服务分区

与不同等级的枢纽相对应,对于特定的城市而言,可依据地理与行政区划将研究区域分为三个等级:一级服务子区、二级服务子区和三级服务子区。各等级服务子区的划分数目与该等级的枢纽数量相一致,每个级别的子区域中只允许设置一个与该级别相对应的枢纽。服务分区可以从宏观引导层面实现交通与土地利用的互动协调。

4 公交线网模式的适应性研究

4.1公交线网模式与城市形态的关系

国内外大城市的发展经验表明,公交线网模式与城市形态之间存在密切关系,任何一种城市形态都有适合它的一种公交线网模式。

城市形态大致可分为:团状城市、带状城市(轴状城市)、多中心组团城市、指状城市(多轴状城市)。目前城市空间形态的扩展有两大趋势:一是城市由同心圆环状向外扩展模式转变为沿轴向发展模式,二是城市由单中心发展模式转向多中心发展模式。

4.2公交线网与道路网络的适应性

(1)方格式道路网

不宜过多设置快速公交,受垂直方向交通干扰较大,宜布设轨道交通和常规公交。

(2)环形放射式道路网

在放射线上宜布置快速公交,尽量减小进入市中心,进入城市市中心的也要避开城市的中轴线,同时,市中心的公交换乘枢纽应尽量避免引起交通拥堵。

(3)自由式道路网

对应的城市形态为组团式或带形城市,骨干公交宜布置在组团之间的联系通道上。

4.3快速公交与轨道系统的适应性分析

(1)公交主体的形式选择

快速公交系统与轨道交通系统是构筑公交骨干线网和公交主要走廊的两种基本形式,而轨道交通又可为地铁、轻轨、城市铁路等,快速公交系统也可分为BRT线路、直达快线和其他公交优化线路等

(2)快速公交系统与轨道交通的关系和选择

快速公交系统与轨道交通系统之间有很强的代替性和服务性,许多大城市都同时或先后存在这两者,因此产生了轨道与快速公交协同发展的公交模式,如何针对城市不同发展时期正确定位这两者的关系是公交系统规划的前提。两者之间的关系可分为以下几种类型(见图5):

①快速公交系统与轨道交通服务于不同的客运走廊。②快速公交系统联络轨道交通,起辅助作用。③快速公交系统作用轨道交通的延伸与拓展。④快速公交系统作用轨道交通的过渡与替代。

图5 快速公交系统与轨道交通的关系

5 适合福州市的公交线网模式

5.1福州市城市形态分析

福州市城市规划的空间结构与功能布局为:以福州中心城区为主中心,以长乐滨海新城为次中心,采取弹性发展,以城市组团为单元,沿江向海轴向传递的渐进式发展模式,形成“三轴、一主、三副、多组团”的布局结构(如图6)。

图6 福州市城市形态

城市形态可概括为:近期为单中心的团状形态,宜采用常规公交模式,可考虑适当增设部分快速公交,为远期过渡提供条件;远期为分散组团状形态,适合快速公交与轨道协调发展模式,且快速公交与轨道交通的关系宜为混合使用关系。

5.2福州市公交发展目标

总体目标:近期为优先保证加快轨道交通、BRT系统的建设,加大公共交通系统建设力度,满足市民多样化交通需求,确立公共交通的主体地位。远期为以轨道交通和BRT为主导公交方式,形成分层次、分等级、分区域的理想化公交结构,实现城乡公交一体化。

5.3适合福州市的公交线网模式

(1)近远期适合的公交线网模式

根据城市的形态和人口规模分析,近期公交线网模式仍为常规公交模式,但可考虑适当增设部分快速,为远期过渡提供条件;远期则适合快速公交与轨道协调发展的模式,且快速公交与轨道交通的关系宜为混合使用关系。

(2)近远期的公交线网分级体系近期采用二级体系:

●线路分级:常规干线、普通线路;

●枢纽分级:一级枢纽(大型枢纽)、二级枢纽(局部小型枢纽);

●服务区分级:大区级、小区级。

远期采用三级体系:

●线路分级:快速干线(轨道、BRT、市郊线)、常规干线(组团间线路)、辅助线(组团内线路);

●枢纽分级:一级枢纽(市级综合、对外、大型枢纽)、二级枢纽(外围组团核心枢纽、中型枢纽)、三级枢纽(局部小型枢纽);

服务区分级:大区级、中区级、小区级。

(3)公交线路合理指标

①合理站距

根据《城市道路交通规划设计规范》,确定福州市公共交通的站距如表2所示:

表2 公共交通站距

②合理长度

根据《城市道路交通规划设计规范》要求,城市公交线路的最大线路长度为:lmax=V×Tmax

其中,V为公交车的平均运营车速,T为95%居民的单程出行时间。并参考《城市道路交通规划设计规范》,制定福州市公交合理线路长度为:

干线长度为10~15km,辅助线长度为8~10km,快速轨道交通的线路长度不宜大于40min的行程。

6 结论

公交线网模式的优化,包括时间和空间的优化,空间又包括枢纽和线网两部分。线网的类型涵盖轨道交通、有轨电车、准公共交通、快速公交和常规公交,以及各混合公交方式。通过分析公交线网的理想布局模式、公交线网模式与城市形态、道路网络的适应性,以及快速公交与轨道系统的适应性,根据研究对象城市的远期发展的城市形态,总结出最适合的公交线网模式。

参考文献

[1]史其信.应该怎样优先发展城市公共交通.科技导报[J],1997(6).

[2]吴稼豪,等.城市公共交通网络设计的一种优化方法[J].上海机械学院学报,1983.

[3]林柏梁,等.基于出行费用最小化的公交网络优化模型[J].中国公路学报,1999.

[4]约翰.布拉克.城市交通规划理论与实践.北京:人民交通出版社,1987.

[5]汤姆逊著.城市布局与交通规划.北京:中国建筑工业出版社,1981.

[6]迈耶,M.D.,米勒,E.J.著.城市交通规划=有关决策的方法(美).北京:中国建筑工业出版社,1990.7.