构建大学生科技创新活动体系的思考

赵 妉

(浙江工商大学 宣传部,浙江 杭州310018)

构建大学生科技创新活动体系的思考

赵妉

(浙江工商大学宣传部,浙江杭州310018)

摘要:培养具有独立创新精神、较强创新能力的学生,是我国教育事业的当务之急和首要任务,因此,在高校开展大学生科技创新活动,具有十分重要的意义。浙江工商大学提出 “长效保障机制、激励评价机制、校企协同机制”与“4E活动平台”相结合的 “3+1”科技创新活动体系,经实践探索,在学生受益面和满意度、创新实践能力培养和就业质量、学校办学特色彰显等三个方面均能取得较好的效果,有一定的推广应用价值。

关键词:大学生;科技创新;活动体系;浙江工商大学

一、开展大学生科技创新活动的意义

党的十八大报告指出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”[1]。高校作为培养高素质人才的摇篮和知识创新的 “发动机”,目标之一是培育具有独立创新精神、较强创新能力的学生。大学生科技创新活动是以学生学习兴趣为导向,以创新科技课题为载体,通过学生自主学习和教师指导结合的方式开展的科研实践活动。大力开展学生科技创新活动,是高校适应时代人才培养模式的重要手段,也是高校科技创新体系的重要组成部分[2]。

国内近十年来介绍大学生科技创新规范性活动体系的相关文献尚不多见。刘然慧等[3]对大学生科技创新能力进行了模糊综合评价研究;洪锁柱[4]对大学生科技创新能力缺失的因素进行了分析研究;李书华[5]通过对国内外大学生科技创新活动的对照,分析我国该项活动在创新氛围、物质保障等方面存在的问题。袁油迪[6]、李红艳[7]、鲍碧清[8]针对大学生科技创新活动存在的问题,提出了若干建议;邢智强[9]从国家、社会、学校、家庭以及大学生自身等不同视角,提出培养大学生科技创新能力的对策与建议;王荣优等[10]围绕打造创新队伍,建设科技创新平台等方面探讨大学生科技创新工作的发展思路。邵威[11]、黄尔烈等[12]探讨创新人才培养目标下分层次、有衔接的 “三课堂”培养体系。

(一)能有效衔接课内外活动

课堂教学和实验教学,常受制于教学计划,较难照顾到学生之间的个体差异。但是,大学生科技创新活动作为高校人才培养的一个重要环节,可以根据学生不同阶段的知识结构、兴趣爱好,针对性地组织开展不同性质和层次的活动,是对“第一课堂”的重要补充和有效延伸。

(二)能全面提升学生综合素质

学生科技创新活动的开展需要查阅资料,参与实验研究,撰写科研报告、论文,有助于提高学生的写作水平;参加科技创新活动的学生为了取得较好的成果,常常需要付出艰苦的努力,这些有助于学生意志品质的提升,克服困难、战胜困难信心的增强;科技创新活动开展需要集体合作,能够有效增强成员的集体意识和合作精神,提高沟通交往、口头表达和组织协调能力,全面提升学生的综合素质。

(三)能有力推动大学生就业创业

如今的企业越来越青睐创新型人才,这促使大学生要提高创新能力,实现自身可持续发展。近年来,科技创新活动在培养大学生的创新创业意识,提高创新能力等方面发挥了非常重要的作用。

二、大学生科技创新活动亟须解决的问题

(一)各方供给科技创新活动的资源需要整合

为了推进学生科技创新活动的开展,高校教

务处、团委、研究生部等分别提供人、财、物等资源保障,各部门因为相应职能的交叉、重叠造成资源浪费。

(二)大学生科技创新的课内外活动需要对接

科技创新活动一般由团委和学生工作部门负责组织实施,专业教师参与不普遍,学生很难将课堂所学的知识用于实践,科技创新活动成为“无缘之水”。

(三)大学生科技创新活动的效果评定需要完善

现阶段,往往以学生论文发表或者参加大赛获奖来衡量大学生科技创新的成果,这样的评定让大部分学生对科技创新活动望而却步,不利于调动广大学生参与科技创新的积极性,从而影响活动参与面。

三、大学生科技创新活动 “3+1”体系构建

浙江工商大学非常重视学生科技创新工作,“希望杯”学生科技创新活动已持续开展23年,成为学校学生科技创新的一大盛会和广大学子求知、探索的大舞台,形成了 “希望”(HOPE)文化 (即Hand in hand、Opportunity、Persistent和Effulgence),寓意通过团结合作,携手并进,及时抓住每一个闪光的思想去开拓创新,不懈努力,开创光辉灿烂的未来。构建了一个系统、科学的大学生科技创新 “3 +1”运行模式,即三个机制,一个平台 (见图1)。

图1 大学生科技创新 “3+1”运行模式图

(一)大学生科技创新活动的长效保障机制

通过保障机制的建立,形成学生科技创新活动学校统一规划、学院支持、职能部门齐抓共管的局面;实现与第一课堂与第二、第三课堂创新教育之间无缝对接,形成 “人人关注、人人参与、人人受益”的格局。

1.组织保障

组织领导是大学生科技创新活动开展的保障。构建的科技创新组织网络要覆盖到每个支部,为科技创新活动的开展提供有力保障 (见图2)。

图2 校学生科技创新活动组织网络图

2.制度保障

制度规范是学生科技创新活动开展的基础。制定 《学生学科竞赛管理办法》 《大学生科技创新工作管理办法》《学生创新学分实施办法》等制度,对科技创新活动所涉及的组织机构、指导力量、竞赛平台与保障体系等作出明确规定,把科技创新活动纳入人才培养计划,实现第一课堂创新教育、第二课堂创新活动和第三课堂创业实践之间的有效对接。

3.经费保障

充足的经费是学生科技创新活动开展的有力支持。学校通过行政拨款、转让学生科技成果、提供技术服务、吸引外界赞助等渠道拓宽资金来源。建立学生科技创新活动的经费管理使用制度,保障经费合理、有效使用。除对校级各类科技创新项目予以支持外,对于院级立项课题,学院也予以不同额度的经费支持。此外,学校对于各类竞赛的指导教师津贴也予以保障。

4.师资保障

在科技创新活动开展过程中,学生有创新的意识和积极性,但缺乏对专业方向的准确判断,科技创新导师可以帮助学生把握研究方向,对项目的研究提供指导。学校制定 《学生科技创新导师制试行办法》《优秀科技创新导师评选办法》等制度,明确导师选聘条件、工作职责、考核、奖惩激励办法等,导师两年一聘,期间按年度进行考核,不合格的予以淘汰,优秀的予以表彰。从1998年首次评聘科技导师至今,已评聘具有较高学术科研水平、较强敬业精神的学生科技导师1033余人次,以2014-2015年度为例,学校选聘学生科技导师100位,其中高级职称74人,博士69人。

(二)大学生科技创新活动的激励评价机制

建立监控评价和量化考核评价相结合的考核模式,过程性评价和结果性评价结合;制定完善的奖励办法。

1.过程评价和结果性评价结合

如果仅是结果性评价,就会出现部分学校倾全校之力打造一支参赛队伍的现象,因此,对竞赛人才培养效果的评价体系要客观、全面。有些指标侧重反映科技创新能力的培养、科技活动的参与及能力提高,而有些指标则不仅体现科技竞赛的获奖结果,也体现创新教育的效益[7]。一方面进行过程监控评价:各学院科技创新工作组织领导、课程体系设置优化等基础培养平台情况;举办各类学术讲座,发动学生参加各类学科竞赛等创新活动情况;学生参与各类科技创新项目立项等科研项目状况。另一方面,对学生科技创新工作的成果进行量化评价:发表论文、发明专利、社会调查报告,完成科技作品,科技竞赛获奖等。

2.各类激励的结合

创新的本意是突破,衡量科技创新活动成败的一个重要指标就是有无大批优秀的创新人才和作品涌现。因此,在普及基础上,学校进一步建立健全激励机制,在学生申请学位、评奖评优、推荐免试研究生,在教师科研工作量的计算、职务职称的晋升等过程中予以倾斜,对参与省级及以上国级科技创新竞赛的指导教师和学生进行物质奖励。学校创建科技创新活动展示基地,展示历届学生科技获奖作品,沉淀和塑造创新典型,让榜样的力量激励广大青年学生勇于创新。激励贯穿全程,覆盖全员,相辅相成。

(三)大学生科技创新活动的校企协同机制

校企互动有利于科技资源的共享和科技成果的转化,有助于企业的技术改造和生产率的提升,也能推动高校实现培养创新型人才和服务社会的职能目标。

1.校企共建

要从学校主动、地方被动向学校地方联动互动方向转变。共建科技创新实践基地,由企业为高校提供学生实习或科研场所,使人才培养空间得到充分延伸;共建实验室和创新团队,共同搭建平台交流技术,培养人才。

2.企业赞助

吸引企业资助,如英特尔等为宣传企业,扩大市场占有率,通过大学计划为学校低价格提供或赠送实验设备,使学生能用一流设备进行科技创新活动;吸引企业设立大学生科技创新基金,鼓励并支持学生参加各类创新活动,培养学生创新能力。

3.合作培养

有三种主要方式。一种是企业提出学生科研训练项目。为了降低研发成本,企业把项目分解为学生能承担的科研项目,和学校共同指导学生完成项目,经过锻炼,优秀学生团队能独立承担这些外包项目。一种是联合培养。用人单位选拔一些尚未毕业的优秀学生,设立特色班,由双方共派师资培养用人单位迫切需要的复合型人才。一种是联合科技攻关。校企联合申报课题,待产品原型成熟后,再由企业大规模生产销售,如此可降低研发成本和风险。研发期间,参与学生通过科技研发工作获得锻炼。

(四)建立大学生科技创新活动的活动平台

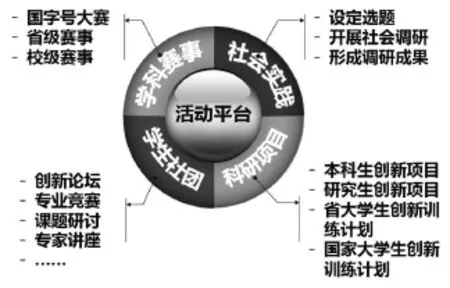

以学校的优势学科和特色专业为依托,丰富赛事体系,拓展创新平台,提供多元科研项目,鼓励学生融入社会。为学生搭建4E(encourage)型活动平台 (图3)。

图3 4E(encourage)型活动平台

1.鼓励学生参与各项学科赛事

学科赛事是创新人才培养的重要措施。国字号大赛和省级赛事是政府部门主导的学科赛事,引领学生科技创新的方向;校级赛事,是学生科技创新入门的重要途径。学院建立健全学科赛事运行机制,对学科赛事进行宣传,鼓励广大师生踊跃参与;对参赛队伍实施精细化管理,通过编印 《参赛指导手册》、制定参赛队伍联络员制度、开展组队沙龙、建设大学生课外学生科技活动网上平台、举办系列培训讲座等加强对参赛队伍的服务与管理,实现全面关注、全程监控、全力指导、全心服务,从而提高参赛作品质量。科技竞赛成为学生参与科技创新活动的实验田,培养学生创新精神和能力的推进器、孵化器。

2.鼓励学术科技型社团发展

学术科技型学生社团搭建了学生科技活动与交流的平台,可以营造宽松和平等的环境氛围,使大学生的学习主体性和积极性在鼓励和支持的环境中得到充分的发挥,不断发展和完善学生自身的创新思维[13]。学校对社团提出两个基本要求:每个学院至少有一个与学生专业相关的学生社团,如财会学院的会计学会、食品学院的食品学会等;每个社团至少要形成一个具有专业特色的品牌活动,如法学会的模拟法庭、金融学会的模拟股市等。对于这些社团,学校加大经费投放力度和教师的指导力度,并通过 “争甲级社团,创名牌项目”等活动进行引导,使社团真正成为开展学术科研的基地、培养创新人才的摇篮。以浙江工商大学法学会为例,社团成员撰写的 《送法下乡——法律诊所的实践和探索》等4件作品在连续两届全国 “挑战杯”竞赛中获奖,为学校首次取得全国 “挑战杯”发起单位资格立下汗马功劳。

3.鼓励学生申报科研项目

科研项目能有效创造获得教师悉心指导的机会,也能挖掘一批真正有学术潜质的学生。对于申报这类项目的学生,学校不必下达发表论文等指标,项目负责人只需按照相关要求,汇报项目执行情况并提交总结报告。以宽容的态度,给每位学生以 “标新立异”、表现和创新的机会。

4.鼓励和社会实践相结合

社会实践可以通过形式多样、富有实效的项目设计与实施培养学生独立、严谨的思维能力和敢于创新、吃苦肯干的科研精神[14]。2005年开始在浙江工商大学推行 “带课题下乡”社会实践模式;每年5月底,校方公布社会实践的参考课题,鼓励学生参与课题研究,10年来共设立学生社会实践课题1200余项。这种社会实践模式鼓励学生把科研训练与社会经济发展需求密切相连,取得了显著的效果,如在全国 “挑战杯”竞赛获特等奖的作品 《大学生 “村官”机制建设:基于1260个乡村的实证调查研究》就是课题组成员在暑期实践论文的基础上形成和发展起来的。

四、大学生科技创新活动 “3+1”运行模式的成效

(一)覆盖面广,学生满意度高

通过分层次、有特色的活动体系,每年约有2.3万人参加科技创新活动,占在校生人数的86%:每年学生申请各类校、院级课题2000余个;每年有10000余人次接受科技导师的专业指导;每年针对各类创新创业项目和竞赛组织2600多个学生团队;从2009级开始,所有学院配备专业导师和学生科技委员。根据第三方麦可思公司出具的《浙江工商大学社会需求与培养质量年度报告》,近年来,毕业生对学校专业满意度已达96%以上。

(二)学生实践创新能力强,毕业生社会认可度高

多年跟踪调查结果显示,参加过科技创新活动的商大学子,拥有较强的创新意识和创新能力,毕业后无论在就业、创业还是继续深造中都表现突出,成长为社会所用的人才。近三年来本科就业率均达96%以上,处浙江省高校前列。创业成果颇为丰富,在校企合作过程中形成的学生项目《浙江智舌科技有限公司》等多项作品获全国“挑战杯”大学生创业计划竞赛大奖;学校科技创新工作在团中央会议上做代表发言。

(三)各类学科竞赛屡创新高,彰显学校办学特色

学校积极鼓励指导学生参加具有学科专业特色的科技创新竞赛活动,不断丰富科学内涵与培养创新精神相融合的校园文化。以 “挑战杯”竞赛为例,学校自2003年起,多次在全国 “挑战杯”竞赛中获优秀组织工作奖并连续六届获全国“挑战杯”发起单位资格。近五年来,共获 “挑战杯”省级奖项121个,全国奖项21个。2009年,在第十一届 “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中,实现历史性突破,团体总分列全省第一,全国并列第二,喜获 “优胜杯”,是浙江省第一个获此项荣誉的省属高校,也是浙江省迄今为止的最好成绩。2013年5月,在省 “挑战杯”竞赛中再次续写佳绩,以团体总分列全省第一喜获大赛最高荣誉—— “挑战杯”。

在浙江工商大学23年科技创新工作的基础上,提出了具有特色的 “3+1”运行模式,该模式强调 “大众创新”和 “精英培养”结合,强调“全员育人”,创新了人才培养模式,取得明显的成效。相信这样的探索会给其他高校带来启发。

参考文献:

[1]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 [R].北京:人民出版社,2012.

[2]高芳放.论构建青年学生科技创新能力服务体系[J].中国青年研究,2008(8):104-106.

[3]刘然慧,张序萍,边平勇.大学生科技创新能力的模糊综合评价研究 [J].山东省青年管理干部学院学报,2010(1):46-50.

[4]洪锁柱.大学生科技创新能力缺失的因素研究 [J].赤峰学院学报,2015(2):256-257.

[5]李书华.中国大学生科技创新活动长效机制研究——基于国内外大学生科技创新活动的比较 [J].新疆师范大学学报,2013(2):93-96.

[6]袁油迪.地方高校学生科技创新活动长效机制研究[J].绍兴文理学院学报,2014,34(11):85-87.

[7]李红艳.对大学生科技创新活动若干问题的思考[J].高教论坛,2010(3):18-19.

[8]鲍碧清.高等院校大学生科技创新活动体系的构建与探索 [J].广东化工,2014(21):234-235.

[9]邢智强.制约大学生科技创新能力培养的因素及对策探讨 [J].科学管理研究,2009(5):75-78.

[10]王荣优,秦娟.高校大学生科技创新工作长效机制研究 [J].科教新报,2011(16):14.

[11]邵威.基于第二课堂的大学生科技创新能力培养[J].才智,2012(35):221.

[12]黄尔烈,安宪军.学生科技创新能力培养的研究与实践 [J].河北师范大学学报,2008(2):95-97.

[13]王芳.大学生科技创新能力培养途径探索 [J].文献资料,2009(5):215-216.

[14]孙克.大学生科技创新活动 “四结合”模式探讨——基于山东大学威海分校的实证研究 [J].宁波职业技术学院学报,2011(1):34-36.

(责任编辑王海雷)

中图分类号:G640

文献标志码:A

文章编号:1008-293X(2016)10-0017-05

doi:10.16169/j.issn.1008-293x.j.2016.10.005

收稿日期:2016-03-01

基金项目:教育部人文社科青年基金项目 (编号:13YJC710066);浙江省社会科学界联合会研究项目 (编号:2015N101)

作者简介:赵妉 (1977-),女,浙江上虞人,讲师,主要从事大学生思想政治教育和大学生科技创新工作研究。

Practice and Reflection on the Construction of College Students’Science and Technology Innovation Activity System

Zhao Dan

(Publicity Department,Zhejiang Gongshang University,Hangzhou,Zhejiang 310018)

Abstract:To train students with the spirit of independent innovation and a strong ability to innovate is the task of top priority of education in China.Therefore,it is of great significance to carry out technological innovation activities for college students in colleges and universities.Zhejiang Gongshang University puts forward a“3+1”science and technology innovation system,combining“a long-term security mechanism,incentive evaluation mechanism,campus-enterprise cooperation mechanism”with a“4E platform”. Through practical exploration,the system achieves good results in the three aspects,namely,students’benefits and satisfaction,innovation and practical ability training and employment quality,and school running characteristics.It follows that it is of certain value in popularization and application.

Key words:college student;technological innovation;activity system;Zhejiang Gongshang University