政治文化与城乡居民的维权抗争方式

——基于五省份2505名成年居民的实证调查

彭国胜,陈成文

(1.贵州师范大学,贵州 贵阳 550001;2.贵州民族大学,贵州 贵阳 550000)

政治文化与城乡居民的维权抗争方式

——基于五省份2505名成年居民的实证调查

彭国胜,陈成文

(1.贵州师范大学,贵州 贵阳550001;2.贵州民族大学,贵州 贵阳550000)

对五省份2505名成年居民的实证研究结果显示,城乡居民的维权抗争方式包含体制外抗争、体制内抗争和体制边缘抗争三个因素,且受政治文化变量的显著影响。其中,权威主义与城乡居民的体制外和体制内抗争方式负相关,与体制边缘抗争方式正相关;民主主义对城乡居民的体制外和体制内抗争方式均施加着显著的正向影响,对体制边缘抗争方式则具有明显的抑制作用。城乡居民频发的维权抗争折射着中国市场化改革以来政治文化的深刻变迁,反映了中国民众自我意识的增长和个人权利意识的觉醒。如何有效地回应城乡居民日益增长的民主主义诉求,已成为考验中国政府执政水平与社会治理智慧的无法回避的时代课题。

城乡居民;政治文化;维权抗争方式

一、问题的提出

改革开放以来,急剧的社会变迁所导致的利益失衡引发了中国民众的各种维权抗争行动,并引起了整个社会的普遍关注。随着社会和谐已成为中国社会的主旋律,如何形成一种有效化解社会冲突的社会良性运行机制,预防与削减民众的体制外抗争行为,无疑是当前的社会焦点问题之一。

按照“抗争政治”研究专家蒂利的观点,冲突的观察者可被归为三个阵营:“观念者”、“行为者”和“关系者”。其中,“‘观念者’强调作为人类行动基础的意识……。‘行动者’强调动机、动力与机会的独立性……。‘关系者’则强调观念乃是工具、媒介和社会交换的产品,而动机、动力和机会只在连续的、谈判性的社会互动中发挥作用。”[1]5-6政治文化有助于我们深刻地理解中国民众的维权抗争,因为,这一“观念者”概念可以“引导我们去注意宇宙观念和对待权威的态度之间的相互联系。权威观念总是与自我和宇宙、自我和集体或社会之间的观念密不可分。同时,权威观念给每个个体留下了怀疑传统规范的范围如何。”因此,对政治文化的分析使我们“更容易理解一个特定的历史时期的文化是否提供了精神的‘杠杆’,使该社会的秩序得以发生变革,或者使社会得以接受外部世界的变革观念。”[2]

本研究试图借用政治文化这一蒂利所谓的“观念者”概念,运用规范的定量研究方法,对城乡居民的维权抗争方式展开深入的实证研究。研究的中心问题是:城乡居民的政治文化与维权抗争方式是否存在差异?城乡居民的维权抗争方式是否受到政治文化的影响?

二、研究综述

在政治文化与中国民众维权抗争的关系上,现有研究倾向于认为传统政治文化抑制了中国民众的维权抗争意愿和行为,并导致中国民众普遍倾向于使用调解而非诉讼的方式来谋求自己的权益和化解利益冲突。例如,王绍光指出,政治文化乃是制约传统中国民众进行利益表达的一道难以逾越的屏障。因为,利益表达的前提是承认民众个人或群体利益的正当性,但中国传统文化恰恰不承认这一点。“中国传统文化的理想是‘和’。……它强调的是人们应尽的义务,而不是应该享受的权利。在这种整体本位和义务本位的文化里,民众的利益表达和参与显然没有一席之地。”[3]吴经熊也认为,传统社会中国人最根深蒂固之愿望乃是和谐,此谓中国文化的特质之一。绵延两千多载的儒家中庸与恕道,几乎便是和谐精神之表达。受儒家礼俗文化的影响,传统的中国社会弥漫着“非讼的精神”。其与鲁道夫对于法律凶猛之斗学说及其“不论代价,兴讼到底!”的劝言多相径庭。[4]在中国传统乡村文化语境中,虽然各种刑事甚至民事纠纷难免也有闹上公堂的时候,但原则上须走“先调解后见官”的程序。如果不经此程序,就是对乡里权威的藐视,也是对乡规民俗的不尊重,甚至等于对浸透着儒家伦理的乡里道义的无视。这一程序具有强烈的非法律意识,弥漫着“私了”精神。[5]

对于传统政治文化导致中国民众“非讼的精神”的观点,也有部分学者持怀疑的态度。正如戴蒙德所指出的:“事实上,一些历史学的发现有力地证明,关于传统中国乃是一个‘非讼’或‘调解取向’社会的传统认识需要大幅修正。”[6]黄宗智和凯瑟·伯恩哈特关于清代的司法研究表明:“认为清代的正式法律系统仅仅处理极少民事案件是错误的……民事诉讼不仅仅是权贵的专利,法律的通道对农民和城市贫民也是开放的。”[7]梅丽莎·麦柯丽对福建西南部的研究也发现,“当农民不能解决他们在土地、债务、婚姻、及其他产权问题方面的争端时,他们就会转向……法律解决。远非隐形于法律系统之后……。他们越来越依赖具有比当地权威更有影响力的国家正式机构来解决争端,以求获得圆满解决。[8]梁治平也认为,在中国,运用法律来实施统治是一种久远的传统。自秦汉以降,每一个朝代都有大量的法律典章流传下来。虽然我们难以透过国家法观察到当时社会的变化,然而,“这并不意味着这个世界里没有或者缺少法律,除非我们坚持某种僵硬、狭隘和陈旧过时的实证主义的法律定义。”[9]

此外,亦有个别学者探讨了当代政治文化对中国民众维权抗争方式的影响。如胡元滓认为,“政治权威主义价值观引发的政治信任,必然导致民众一旦遭遇纠纷和冲突,立即想到求助于政治权威体系,通过这些政治权威体系,诉诸他们的需要与认同。”[10]于建嵘指出,政治文化对当代中国工人“以理维权”的抗争模式具有重要的影响。在于建嵘看来,此种抗争模式中的“理”并非斯科特所谓的“生存伦理”,而是一种基于政治意识形态的“政治伦理”。此种政治伦理“一方面制约着工人的独立思考和阶级意识的发育,另一方面又成为了工人维权抗争的武器。”[11]

综观国内外相关研究,中国民众的政治文化与维权抗争方式已得到了较高程度的学术关注,但也存在明显的不足。首先,从研究视角来看,从政治文化城乡分化的角度出发探讨中国民众维权抗争方式的研究成果尚付阙如。虽然有个别学者对政治文化与维权抗争之间的关系予以了关注,但也往往“仅仅是将‘意识形态和文化观念表达’当作一种抗争工具”。[12]其次,从研究内容来看,相关研究大多属于对某种具体的维权抗争行为(如调解、信访、集体行为、诉讼)的个别探讨,鲜有对维权抗争方式的综合分析。而且,此类个别化的探讨过于关注集体抗争行动,且受西方社会运动理论的影响,偏重于对维权抗争过程和结果的分析,对维权抗争方式及其影响因素则甚少单独去予以探讨。再次,从研究方法来看,定性的个案研究居于绝对主导地位,定量研究甚为罕见。纵观国内现有的研究,仅有冯仕政和蔡禾等少数学者在维权抗争领域开展过规范的定量研究,但前者探讨的是单位对人们是否参与集体行动的分割效应,[13]后者考察的是“相对剥夺感、对劳动法的认知水平、社会网络规模和企业集体宿舍制度对农民工利益抗争行为的影响。”[14]而“关于意识形态和文化观念的研究仍然未能采用规范的定量方法。”[12]由此可见,从政治文化的视角出发,运用规范的定量研究方法,深入探讨政治文化对城乡居民维权抗争方式的影响,尚是一个有待开拓的研究领域。

三、研究设计

(一)理论假设

当前,中国城市在市场化与工业化程度、居民的教育水平、财富积累及中间阶层规模等指标上,均要远远领先于农村。市场化程度与民主主义价值观之间可能存在内在的逻辑联系。罗伯特·达尔曾经指出:“多元民主仅仅存在于那些市场资本主义经济占主导地位的国家,而从来没有在非市场资本主义经济占主导地位的国家中存在过”。[15]李普塞特对欧洲和拉丁美洲民族国家有关民主的经济和社会条件的研究结果显示,“现代化指数”和稳定的“民主化指数”之间存在一种令人信服的相互关系。詹姆斯·科尔曼对东南亚、南亚、中东、非洲和拉美国家所展开的类似研究中,也得到了类似的发现。[16]12据此,可以提出假设1。

假设1:政治文化的城乡分化假设。中国城乡居民在政治文化上存在着显著的差异。与农村居民相比,城市居民的民主主义政治价值观倾向要相对更强,权威主义政治价值观倾向则要相对更弱。

如果社会成员的权威主义认同越强,意味着其对政府机构的行政权威、法律机构的司法权威和地方文化权威的服从程度越高,因而在冲突情境中可能越倾向于使用体制内抗争方式和体制边缘抗争方式来维护自身权益。反之,如果社会成员的民主主义认同越强,其权利意识也就越强,意味着其对政府机构的行政权威、法律机构的司法权威和地方文化权威的服从程度越低,因而在冲突情境中可能越倾向于使用体制外抗争方式来维护自身权益。而根据蔡永顺的研究,中国民众在维权抗争意向和行为上具有不同的偏好,当遭受到国家(政府)的侵害时,农村居民往往比城市居民更有可能选择“忍让”的应对方式。[17]据此,可以提出假设2和假设3。

假设2:维权抗争方式的政治文化差异假设。政治文化对城乡居民的维权抗争方式具有显著的影响。权威主义政治价值观越强,城乡居民越倾向于采用体制内维权抗争方式和体制边缘维权抗争方式;民主主义政治价值观越强,城乡居民则越倾向采用体制外维权抗争方式。

假设3:维权抗争方式的城乡差异假设。城乡居民在维权抗争方式上存在着显著的差异,与农村居民相比,城市居民的体制外抗争倾向要相对更强,体制内抗争倾向和体制边缘抗争倾向则相对更弱。

(二)核心概念的界定与测量

1.因变量:维权抗争方式

所谓维权抗争方式,是指明确感知到自身权益受损的冲突主体在冲突情境中提出对冲突客体的利益产生影响的要求的各种具体方式。根据日常生活经验,冲突主体的维权抗争方式可以概括为体制内维权抗争方式(如诉讼、依法信访、借助媒体等)、体制边缘维权抗争方式(如逃避、找熟人施加压力等)与体制外维权抗争方式(如私下威胁、报复、游行、示威等)等三种类型。[18]

体制内维权抗争方式乃是现行体制所提倡乃至鼓励的、合乎法律或行政规范的各种维权抗争方式,体制外维权抗争方式则是现行体制所明确反对乃至打击的、违反法律或行政规范的各种维权抗争方式,体制边缘维权抗争方式则是现行体制未明确作出规定的、既不提倡亦

不反对的各种维权抗争方式。从体制化程度和紧张化程度两个维度来看,三类维权抗争方式呈现出一定的差异。其中,体制化程度从高到低依次为体制内维权抗争方式、体制边缘维权抗争方式和体制外维权抗争方式;紧张化程度从高到低则依次是体制外维权抗争方式、体制内维权抗争方式和体制边缘维权抗争方式。

本研究拟通过考察城乡居民身临想象性冲突情境中的意向维权抗争方式和身临现实性冲突情境中的实际维权抗争方式来在了解城乡居民的维权抗争方式及其异同。在意向维权抗争方式的测量上,本研究通过询问调查对象“如果您与政府机关(或政府机关工作人员)发生纠纷的时候,您是否赞同采取以下做法?”来加以反映,测量指标包含“忍气吞声;①*①忍气吞声是一种消极的冲突应对方式,其典型特征是“自我压抑”。从外在表现的紧张性来看,忍气吞声似乎称不上抗争,但由于其聚集着内敛紧张性,且在“忍无可忍“的情况下往往转化为极端的方式,故本研究仍将其视为一种抗争方式——一种“抗而不争”的抗争方式。斯科特的研究也曾经指出,反抗不仅包括行为方面的,也包括思想和象征方面的。参见詹姆斯·斯科特.弱者的武器[M].郑广怀等译.南京:译林出版社,2007:45.静坐、游行示威、集体(越级)上访;罢工、罢课;通过新闻媒体或网络曝光;到法院起诉或依法到政府机关依法信访;私下威胁、报复 ;直接上门找对方讨说法,或通过亲戚、朋友或熟人施压;依靠自身强力;其他”等9个类别,②*②统计分析时本文采纳了诺亚的建议,将偏度与峰度绝对值大于1者或主成分分析后因素负荷量低于0.6者刪除,根据此种标准,“罢工罢课”和“其他”这两个类别被剔除。关于诺亚此种标准的探讨,可参考李新民、陈蜜桃.组织公民行为的因素结构与影响因素:巢状因素结构与阶层线性模式的分析[J].高雄师大学报,2007(22):69-91.答案包括:“非常赞同”、“比较赞同”、“不清楚”、“不太赞同”和“很不赞同”,分别赋以5、4、3、2、1分。

在实际维权抗争方式的测量上,本研究根据调查对象对于“在过去的一段时间(5到10年)中,您是否在以下各方面的事情中遭受过不公平对待”(选项包括:房产纠纷、土地征用、城市拆迁、企业改制、失业保障、宅基地分配、基层选举、债务纠纷、其他)这一问题的具体回答情况,要求回答“是”的调查对象继续回答“请问您当时是否采取过以下应对方式”③*③在这一问题上,共有288名调查对象予以了有效的回答,其中城市居民样本156名,农村居民样本132名。,指标与上述测量意向维权抗争方式相同,答案包括“是”和“否”两个类别,分别给予1分和0分。

表1 城乡居民维权抗争意向描述统计与因子分析(N=2505)

①R1=静坐、游行示威、集体(越级)上访;R2=私下威胁、报复;R3=通过新闻媒体或网络曝光;R4=到法院起诉或依法信访;R5=自己直接上门讨说法,或通过亲戚、朋友、熟人协调或施压;R6=依靠自身强力;R7=忍气吞声。

表2 城乡居民维权抗争行为描述统计与因子分析(N=288)

2.自变量:政治文化

根据阿尔蒙德和维巴的经典定义,政治文化乃是一种“特定的政治取向——对于政治制度及其各个部分的态度,对于自己在这种政治制度中的作用的态度。”[16]15按照史天健的观点,政治文化主要包含政治价值观和政治态度两个不同的层次。前者乃是政治文化中较为持久、恒定的部分,后者则容易受外部环境变化的影响。在对中国大陆和台湾的比较研究中,史天健将政治价值观区分为“权威主义”与“民主主义”两种基本的类型。[19]此种划分与台湾著名本土心理学家杨国枢将华人及其生活环境的互动方式界定为“社会取向”,而将西方人与其生活环境的互动方式界定为主要是“个人取向”颇为神似。②*②杨国枢认为,“社会取向”乃是一种“高融合性趋势和低自主性趋势的组合”,“个体取向”则是一种“高自主性与低融合性趋势的组合。”社会取向是华人的心理集体主义,个人取向是西方人的心理个体主义。参见:杨国枢.华人自我的理论分析与实证研究:社会取向与个人取向的观点[A].杨国枢、陆洛.中国人的自我:心理学的分析[C].重庆:重庆大学出版社,2009.

本研究主要在杨国枢的“社会取向”和“个人取向”的意义上界定权威主义和民主主义的含义。对于权威主义和民主主义的测量,本研究设计了包含4个具体指标的量表,测量题目分别为:“政府制定政策时必须广泛征求民众的意见”、“每个人都应当无条件地服从中央政府的决定”、“对于政府“送温暖”等举动,民众理当心存感激”、“公民只要纳了税,就有权利讨论政府怎么花钱”,答案包括“非常同意、比较同意、说不清、不太同意、很不同意”,分别赋以5、4、3、2、1分。

表3 政治文化描述统计与因子分析(N=2505)

此外,本研究还引入了两类控制变量。其一是人口特征变量:包括年龄、性别、民族、宗教信仰、婚姻状况等;其二是阶层地位变量:以政治面貌、文化程度、家庭年纯收入、阶层认同来表示。

(三)资料来源

本研究所使用的数据资料来源于2012年度国家社科基金课题“公共政策制定过程中公民参与的有效性评价研究”(项目编号:12CZZ014)的抽样问卷调查。此次调查的抽样范围为广东、湖南、湖北、贵州和云南五省的成年居民,所有样本均系随机抽样所得。抽样具体包括两个步骤:第一步采用多段抽样方法,先从广东、湖南、湖北、贵州和云南省现有的市(州、地)中按照简单随机抽样方法各抽取3个县(市、区),再从每个样本县(市、区)中,随机抽取4个街道办事处(或社区服务中心)和乡镇,再从每个街道(或社区)和乡镇中随机抽取50户居民家庭。第二步采用的是Kish户内抽样方法,从以上获得的城乡居民家庭中各随机抽取1名在家的成年人作为访问对象。如果碰到样本家庭户成员举家不在的情况,则根据就近原则随机替补,这样最终获得的实访对象即为此次问卷调查样本。

调查于2013年7月初正式开始,至8月底全部结束。参加调查的访问员主要是在校的本科生,也包括部分的研究生。此次抽样调查共发放问卷3000份,收回有效问卷2505份,有效问卷回收率为83.5%。其中,有效城市居民样本1461份,有效农村居民样本1044份。本研究所使用的数据资料即来源于此。

四、结果与分析

(一)城乡居民的政治文化

为了方便进行比较,将政治文化因子分析后所得到的各个初始因子值加以转换,使其变为范围在1至100之间的指数①*①转换公式是:转换后的因子值=(因子值+B)·A。其中,A=99/(因子最大值—因子最小值),B=(1/A)— 因子最小值(参见胡荣.农民上访与政治信任的流失[J].社会学研究,2007(3):39-55.)。,转换后的结果如表4所示。

从表4可以发现,全体居民在民主主义价值观因子上的得分要略高于其在权威主义价值观因子上的得分,但这种差异仅来源于城市居民,其在民主主义价值观因子上的得分要比权威主义价值观因子高出6.73分。农村居民则刚好相反,其在民主主义价值观因子上的得分要比权威主义价值观因子低4.36分。

统计检验的结果显示,城市居民和农村居民在权威主义价值观因子和民主主义价值观因子上的平均得分均存在非常显著的差异。从权威主义价值观因子来看,农村居民比城市居民的平均得分高7.59分,且这种差异具有相当高的统计显著性,这表明农村居民的权威主义价值观倾向要明显强于城市居民。

从民主主义价值观因子来看,农村居民和城市居民的平均得分低3.41分,且这种差异也具有很高的统计显著性,这意味着农村居民的民主主义价值观倾向要显著地弱于城市居民。

根据上述统计分析结果,假设1得以证实——在权威主义价值倾向上,农村居民要显著高于城市居民;而在民主主义价值倾向上则刚好相反,农村居民要显著低于城市居民。

表4 转换后城乡居民政治价值观因素得分之比较(N=2505)

权威主义以及与之相伴的权威取向曾是中国传统社会中民众最基本的政治价值观和在垂直式人际场域中与对方的互动取向。从本研究调查的结果来看,城乡居民在民主主义政治价值观因子和权威主义政治价值观因子上的得分都比较高,这表明市场化改革进程所孕育的现代因素已融入中国民众传统政治价值观的内核之中,构成了一种“传统性与现代性的双文化政治价值倾向”,亦即一种由权威主义政治价值观成分与民主主义政治价值观成分并存与融合而成的“权威主义化的民主主义”政治价值观,实即当前中国民众的现实政治价值观。在此种“权威主义化的民主主义”政治价值观中,民主主义所蕴含的政治心理内涵主要是自主取向和平等取向,这些乃是中国政治文化现代化的要旨;权威主义所强调的政治心理内涵主要是服从取向和权威取向,这些乃是中国政治文化传统性的要旨。本研究的调查结果显示,在现代生活中,两种取向的政治文化已能在中国民众的心智系统中同时并存、互动及运作。

此外,城市居民在民主主义政治价值观因子上的得分不仅要显著高于农村居民,也要高于其自身在权威主义政治价值观因子上的得分,这一方面表明城市居民在政治价值观上受现代化的影响比农村居民更深,另一方面也表明,民主主义的特征与内涵随着中国社会现代化进程的拓展正在逐渐增加,而权威主义的特征与内涵则正在逐渐减少。

(二)城乡居民的维权抗争方式

同样,将维权抗争方式因子分析后所得到的各个初始因子值转换为范围在1至100之间的指数,结果见表5。

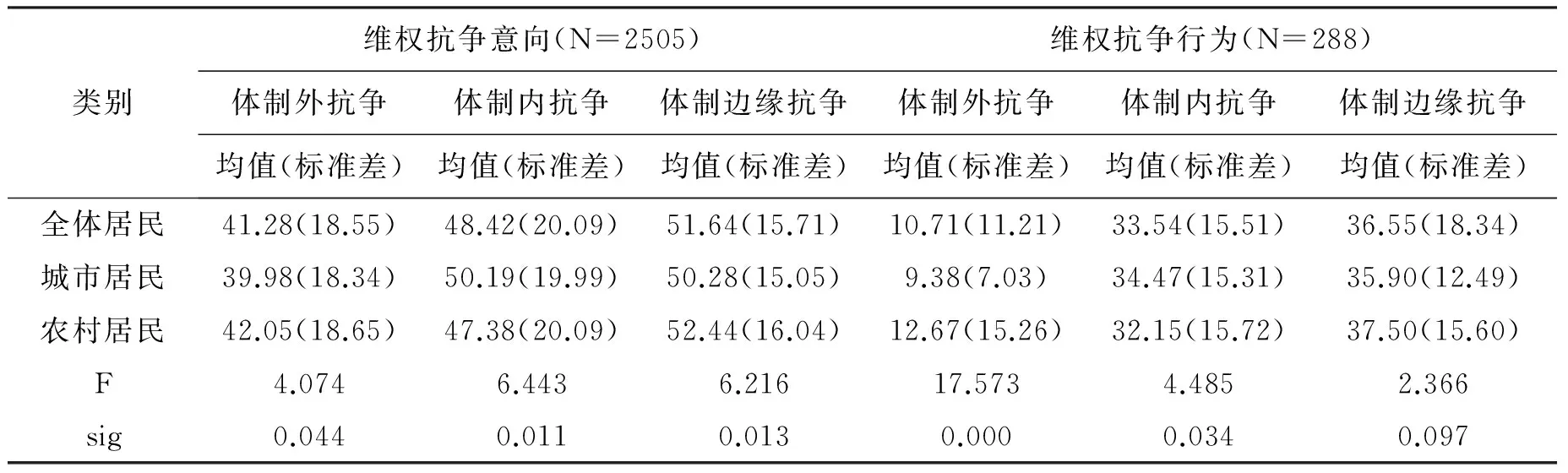

根据表5可知,城乡居民在维权抗争意向和行为上的因子得分排序均依次为体制边缘抗争因子、体制内抗争因子和体制外抗争因子。

在意向维权抗争方式上,农村居民比城市居民更倾向于体制外抗争和体制边缘抗争。从体制外抗争因子来看,农村居民比城市居民的平均得分高2.07分,且这种差异具有一定的统计显著性。从体制边缘抗争因子来看,农村居民比城市居民的平均得分高2.16分,且这种差异呈现出较高的统计显著性。城市居民比农村居民更倾向于体制内抗争。在体制内抗争因子上,城市居民比农村居民的平均得分高出2.81分,且这种差异表现出了相当高的统计显著性。

在实际维权抗争方式上,城市居民和农村居民在体制外抗争因子和体制内抗争因子上均表现出明显的差异,但其在体制边缘抗争因子上则仅仅存在着微弱的不同。从体制外抗争因子来看,农村居民比城市居民的平均得分高3.29分,此种差异呈现出相当高的统计显著性。在体制内抗争因子上,城市居民比农村居民平均要高出2.32分,而且这种差异表现出了一定的统计显著性。从体制边缘抗争因子的得分结果来看,农村居民比城市居民的平均得分高1.60分,但这种差异仅呈现出微弱的统计显著性。

根据上述分析结果,假设3部分得以证伪——在实际体制外维权抗争方式的选择上,不是城市居民多于农村居民,而是农村居民多于城市居民;而在实际体制内维权抗争方式的选择上则刚好相反,不是农村居民多于城市居民,而是城市居民多于农村居民。同时,假设3也部分得以证实——在实际体制边缘维权抗争方式的选择上,农村居民确实要多于城市居民。

众多的研究表明,农耕社会的文化传统具有显见的保守性,表现出依附于社会道德理念、重视人情面子网络的精神特点。从本研究的调查结果来看,城乡居民的维权抗争方式总体而言尚保留有传统社会应对冲突的特征。在明确感知到自身权益受损的冲突情境中,城乡居民首选的应对方式乃是“自己直接上门讨说法,或通过亲戚、朋友、熟人协调或施压”,这实际上是一种传统中国人所乐用的协商性冲突应对方式。此种冲突应对方式“建立在‘诉诸中庸’的思维上,以‘和谐’为优势目标,再配合面子与人情的运作而深烙着文化图像。这一方式不但可以有效地化解冲突,而且能使当事双方都‘虽不满意,但可以接受’,因而成为中国社会最盛行,也最受中国人赞许的方式,帝制中国更将此以折中妥协为主的仲裁法加以体制化。”[20]

农村居民比城市居民表现出更高的体制外和体制边缘维权抗争意愿和更多的体制外和体制边缘维权抗争行为,意味着其在维权抗争方式上呈现出一种比城市居民相对更为“极端”的特征。这一事实在某种程度上表明,农村居民所保留的传统烙印要比城市居民更为鲜明。按照一些本土社会心理学者的观点,传统中国人的生活逻辑是,一般地说,无论苦难的现实多么咄咄逼人,总是能忍则忍、一忍再忍;但是,在忍无可忍的条件下,往往就会铤而走险,采取极端行动。[21]这也就不难理解何以梅都斯说“中国是叛乱最多的国家”,而白鲁恂则说“中国人的政治精神主要表现为对权威主义的半推半就”。[22]

表5 转换后城乡居民维权抗争方式因子得分之比较

(三)政治文化与城乡居民的维权抗争方式

1.政治文化与城乡居民的体制外维权抗争方式

①政治文化与城乡居民的意向体制外维权抗争方式

从模型1可见,家庭年纯收入和阶层认同对城市居民和农村居民的意向体制外维权抗争方式都具有显著的抑制作用,社会阶层地位越高,城乡居民的体制外抗争意愿越低。

民主主义对城乡居民的意向体制外维权方式施加着显著的正向影响。城市居民和农村居民在民主主义因子上的得分提高1分,其在体制外抗争意向因子上的得分将分别提高0.37和0.36分。权威主义与城乡居民的意向体制外维权抗争方式呈显著的负相关。城市居民和农村居民在权威主义因子的得分增加1分,其在体制外抗争意向因子上的得分将分别减少0.12和0.07分。

②政治文化与城乡居民的实际体制外维权抗争方式

从模型2可知,文化程度对城市居民和农村居民的实际体制外抗争方式都具有一定的负向影响,文化程度越高,城乡居民在实际体制外维权抗争因子上的得分越低。

权威主义对城乡居民的实际体制外维权抗争方式具有显著的抑制作用,城市居民和农村居民在权威主义因子上的得分提高1分,其在体制外抗争行为因子上的得分将分别减少0.06和0.18分。民主主义与城乡居民的实际体制外维权抗争方式正相关,城市居民和农村居民的民主主义因子得分增加1分,其在体制外抗争行为因子上的得分将各自增加0.07和0.08分。

表6 以转换后的体制外抗争因子为因变量的多元回归分析结果

注:(1)* p﹤0.1,** p﹤0.05,***p﹤0.01,**** p﹤0.001。(2)a参照类别为“女性”,b参照类别为“少数民族”,c参照类别为“非党员”,d参照类别为“已婚”,e参照类别为“无宗教信仰”。

2.政治文化与城乡居民的体制内维权抗争方式

①政治文化与城乡居民的意向体制内维权抗争方式

从模型3可以发现,阶层认同与农村居民的意向体制内维权抗争方式正相关。文化程度对城市居民和农村居民的意向体制内维权抗争方式均具有显著的正向影响。

民主主义与城乡居民的意向体制内维权抗争方式正相关。民主主义因子每提高1分,城市居民和农村居民在意向体制内维权抗争因子上的得分将分别提高0.15和0.07分。权威主义对城乡居民的意向体制内维权抗争方式施加着显著的负向影响。权威主义因子每增加1分,城市居民和农村居民在意向体制内维权抗争因子上的得分将分别降低0.08和0.12分。

②政治文化与城乡居民的实际体制内维权抗争方式

由模型4可知,年龄、文化程度和阶层认同对城乡居民的实际体制内维权抗争方式都施加着显著的正向影响。年龄越大,文化程度或阶层认同越高,城乡居民在实际体制内维权抗争因子上的得分也就越高。

民主主义对城乡居民的实际体制内维权抗争方式具有显著的正向影响。民主主义因子每增加1分,城市居民和农村居民在实际体制内维权抗争因子上的得分将分别提高0.29和0.22分。权威主义与城乡居民的实际体制内维权抗争方式呈显著的正相关。权威主义因子得分增加1分,城市居民和农村居民在实际体制内维权抗争因子上的得分将各自降低0.19和0.24分。

表7 以转换后的体制内抗争因子为因变量的多元回归分析结果

注:(1)* p﹤0.1,** p﹤0.05,***p﹤0.01,**** p﹤0.001。(2)a参照类别为“女性”,b参照类别为“少数民族”,c参照类别为“非党员”,d参照类别为“已婚”,e参照类别为“无宗教信仰”。

3.政治文化与城乡居民的体制边缘维权抗争方式

①政治文化与城乡居民的意向体制边缘维权抗争方式

根据模型5可知,农村男性居民在意向体制边缘维权抗争因子上的得分要低于农村女性居民,阶层认同与农村居民在意向体制边缘维权抗争因子负相关,家庭年纯收入对城市居民的意向体制边缘维权抗争方式施加着显著的负向影响,文化程度则对城市居民和农村居民的体制边缘抗争意向均具有显著的抑制作用。

民主主义与城乡居民的意向体制边缘维权抗争方式负相关。城市居民和农村居民的民主主义因子得分每增加1分,其在意向体制边缘维权抗争因子上的得分将分别下降0.10和0.07分。权威主义对城乡居民的意向体制边缘维权抗争方式具有显著的正向影响。权威主义因子得分增加1分,城市居民和农村居民在意向体制边缘维权抗争因子上的得分将各自增加0.11和0.09分。

②政治文化与城乡居民的实际体制边缘维权抗争方式

从模型6可见,年龄与城乡居民的实际体制边缘维权抗争方式正相关。年龄每增加1岁,城市居民和农村居民在实际体制边缘维权抗争因子上的得分将分别提高0.07和0.11分。

民主主义对城乡居民的实际体制边缘维权抗争方式具有显著的抑制作用。民主主义因子得分每增加1分,城市居民和农村居民在实际体制边缘维权抗争因子上的得分将分别降低0.12和0.08分。权威主义与城乡居民的实际体制边缘维权抗争方式呈显著的正相关。权威主义因子得分增加1分,城市居民和农村居民在意向体制边缘维权抗争因子上的得分将各自提高0.10和0.14分。

综合上述回归分析结果,假设2部分得以证实——权威主义政治价值观越强,城乡居民越倾向于采用体制边缘维权抗争方式,民主主义政治价值观越强,城乡居民越倾向于采用体制外维权抗争方式;同时也部分得以证伪——民主主义政治价值观越强,城乡居民也越倾向于采用体制内维权抗争方式。

表8 以转换后的体制边缘抗争因子为因变量的回归分析结果

注:(1)* p﹤0.1,** p﹤0.05,***p﹤0.01,**** p﹤0.001。(2)a参照类别为“女性”,b参照类别为“少数民族”,c参照类别为“非党员”,d参照类别为“已婚”,e参照类别为“无宗教信仰”。

历史学家和历史人类学家的大量研究指出,人们的冲突应对方式与其社会阶层地位密切相关。萨利·恩格尔·梅里关于美国冲突应对方式的研究显示,对冲突的公开表达以及法律应对与社会成员的阶层地位负相关。工人阶级比中产阶级和精英阶级更倾向于“当众冲洗他们的脏洗衣房”①*①意即公开表达冲突。并寻求国家的介入和帮助。中产阶级与精英阶级则鄙夷工人阶级的此种做法,因为“将私人问题带到法庭会让个人的隐私公之于众,并成为公众茶余饭后的谈资。受人尊敬的人应该忍受其所存在的问题。”[23]因此,精英阶层往往倾向于使用更加“私密”或“体面”的冲突应对方式。鲍姆加特纳关于美国郊区道德秩序的研究也得到了相似的发现,冲突情境中阶层地位越高者越不愿意使用公开表达或法律应对的方式。[24]哈利对日本的研究表明,日本人尤其是农民非常“喜好诉讼。”[25]劳拉·恩格斯特关于俄罗斯的研究显示,大多数上流社会的俄罗斯人都拒绝让外界知晓、更甭提让外人来处理自己的私人纠纷。[26]彼得·采配对俄罗斯的研究则表明,俄罗斯农民总体而言是“相当好诉讼的”。[27]

本研究的结果显示,城乡居民的家庭年纯收入、阶层认同和文化程度等社会阶层地位变量与体制内维权抗争意向和行为呈正相关,这一结果与上述学者的发现似乎不太一致。其原因可能在于,上述学者探讨的更多的是西方社会的事实。中国传统社会历来注重在文化教化中建立一种注重修身、注重克己的“礼治”社会秩序。中国传统社会中的冲突主要乃是通过文化权威来调节,只有在民间文化权威的调节失败之后,才会援引行政权威和司法权威来予以干预和裁决。在传统的中国文化语境中,“好讼者”往往会被冠以“讼棍”之恶名,为多数社会成员所诟病。本研究的结果则表明,在一个逐渐“走向权利的时代”,诉讼等体制内抗争行为的增加往往被视为“公民权利意识的提高”[28],因而具有了越来越正向的内涵。

法律人类学的相关研究发现,在冲突应对方式的选择上可能存在性别差异。例如,尼尔·迪亚曼特的实地研究发现,“自杀秀”很大程度上是一种女性应对冲突的方式。在上海地区运用过此种“弱者的武器”的案例中,女性所占的比例几乎达到70%。[29]冯仕政的研究表明,女性参与集体抗争行为的可能性要比男性低大约26%。[13]本研究的结果显示,男性农村居民在意向体制边缘维权抗争方式上的因子得分低于女性。

根据现有的研究,年龄与维权抗争之间存在一定的关系。胡荣的调查显示,年龄对维权抗争的影响呈U型。[30]冯仕政的研究发现,参与集体抗争行为的概率与年龄呈负相关。[13]本研究的结果显示,年龄与城乡居民的实际体制内维权抗争方式和实际体制边缘维权抗争方式呈正相关。一般认为,年龄越大,其态度和行为越趋向保守;年龄越轻,其态度和行为越趋于激进。关于美国和西欧政治文化的研究表明,人们对政治和公共政策的态度发生了许多重大的变化。这些变化中意义最重大的一种是青年所特有的,他们不象上几代人那样注重物质和工作道德。另外一个变化是青年普遍倾向于从事那些非常规的政治活动,例如游行示威、静坐示威等。[31]

五、讨论

本研究的结果显示,权威主义对城乡居民的体制外和体制内抗争的倾向与行为均具有明显的抑制作用,而民主主义则对城乡居民的体制外和体制内抗争倾向和行为均施加着显著的正向影响。为什么在权威主义认同上明显高于城市居民的农村居民,反而要比民主主义观念更强的城市居民表现出更高的体制外抗争意愿和行为?如果我们将体制边缘抗争综合起来考虑,则这一看似矛盾的结果其实乃是合理的。政治文化对城乡居民维权抗争意愿和行为的影响,主要体现在“抗争”与“非抗争”的差异上。如果我们将紧张性程度相对较低的体制边缘抗争视为一种“非抗争”,将紧张性程度相对更高的体制外和体制内抗争才视为一种真正意义上的“抗争”的话,则农村居民在“非抗争”上的倾向和行为相对而言要比城市居民更加明显,在“抗争”上的倾向和行为则要相对更低。

城乡居民频发的“抗争”意向和行为,折射着中国市场化改革以来政治文化的深刻变化,反映了中国民众自我意识的增长和个人权利意识的觉醒。在传统的儒家政治伦理中,社会个体的本性和自然欲望受到压抑和排斥。正如尹保云所言,虽然儒教作为一种世俗化的伦理体系区别于欧洲中世纪的基督教文化,却又表现出与后者相似的禁欲主义特征。因为二者均建立在农业文明的“糊口经济”之上,“不得不靠伦理教条来约束人的欲望、压抑人的自然本性从而维持社会秩序的稳定。”[32]新中国成立之后至改革开放之前,由于小农经济的生产方式并未发生根本性的变革,基于国家安全和现代化的发展要求,对有限的农业剩余的充分汲取依然需要某种程度的禁欲主义的政治文化的配合。

在传统中国近乎恒定的社会结构中,缓慢的社会变迁所导致的紧张往往能够被代际继替所吸纳,不容易引发冲突。而且,社会冲突也往往被视为对整个社会秩序的威胁,为了“以儆效尤”,对“抗争者”备置的各种刑罚是严厉之至的,“抗争者”将为之支付难以承受的高昂成本。尤为关键的是,传统的中国社会乃是一种靠“礼治”来维系的“长老统治”。社会生活的各个方面以及人与人之间的关系,都有着一定的规则可依。社会成员对于这些规则从小就熟习,不问理由而认为是当然的。在乡土社会的礼治秩序中做人,如果不知道“礼”,简直就是个道德问题。一个负责地方秩序的父母官,维持礼治秩序的理想手段是教化,而非折狱。[33]74-79

“礼”就像社会关系的“套装”,每组关系都装有相对固定的“角色剧本”。任何进入关系的人,都必须依角色剧本来扮演。这些“套装”乃是经由长期的文化设计与演化所建构的形式系统,进入这个系统的社会成员,必须设法抑制或隐藏很多个人化的特征,以可被社会或群体所接收的程度融入角色,做到说所当说、做所当做的地步。角色化的活动行之日久,自我意志的成分便愈来愈少,情绪或感情的因素便越来越不重要。因此,在传统的中国社会里,“人与人的主要社会关系是相当形式化的(甚至是仪式化的),不可以依个人意愿而随意变动。形式化或角色化的种种关系,编织成一套坚实的社会网络或社会迷津,限定了个人之社会生活的主要范畴与内涵。个人置身于这一由形式化的各种关系所构成的迷津中,只能努力掩藏自我,依社会角色的规范行事。”[34]

由于“礼”所构建的秩序建立在稳定而和谐的人际关系上,为了使人们不致因对彼此关系的不满而“抗争”,传统的中国人发明了“缘”等天命观,用此种信念来强调各种现实人际关系之必然性或不可避免性。缘所前定的关系既然是命中注定的,便只有逆来顺受,以认命的态度好好或勉强守在现有关系之中。在传统中国人的观念里,个人不是关系之主动的创造者,而只是被动的承受者。某种缘分一旦形成,则此缘所决定的某种关系必依时、依地、依人而出现,当事人是无可逃避的。在传统中国人的观念中,这是宿命的必然,非个人能力可任意改变。正如某些西方学者所洞察到的:“在传统的农业社会里,人们的行为动机主要来自于非理性的宗教、文化或其它非物质主义方面的考虑。”[35]117

现代社会人们行为的动力则主要来自理性的经济利益方面的考量,人们“从不断创新的千姿百态的发展中寻求心理上的满足。”[35]117与传统农业社会压抑和抑制个人的权利和需求明显不同,现代工业社会崇尚个人权利、鼓励和刺激消费。个人权利具有了前所未有的正当性,个体化的需要得到了前所未有的尊重,个人的自由也得到了前所未有的拓展。现代刑罚的用意已经不囿于传统的“以儆效尤”,更多地是在保护个人的权利和社会的安全。尤其在民法范围里,“厘定权利”而非“明辨是非”上升为其核心功能。[33]81

在正在经历快速文化变迁的社会,社会成员由于关注于文化适应问题因而强调行为的方式或风格,他们的行为就会受到他们关于一种最终理想生活方式的信念的引导,而不是由现存的事实决定。他们会日益感觉到“继续囿于传统的农业社会里所常见的那种小心谨慎和精打细算的生活观已经不再适宜了。”[35]95由于社会不再有一个神圣结构,社会安排和行为模式不再立足于事物的秩序或上帝的意志,这些社会安排和行为模式在某种意义上则可以嬗变由人。我们可以重新设计它们,我们的目的是让它们产生个人的福祉安康。因此管用的尺度就是工具主义理性的尺度。与之相似,一旦我们周围的事物失去了它们在存在之链中获得地位的意义,它们就容易被当作我们计划的原材料或工具。一方面,这种变化是解放。但也带来一种广泛的不安。[36]“市场化改革造就了一个以利益为取向的社会,带来了社会成员利益的分化与冲突。”[37]如何有效地回应当前城乡居民政治文化中日益增长的民主主义诉求,使城乡居民平等地共享改革开放发展的成果,充分实践一种社会主义的实质民主,已成为考验中国政府执政水平与社会治理智慧的无法回避的时代课题。[29]

有效地回应城乡居民日益增长的民主主义诉求,意味着向“公民权、公民权的广泛性、公民权的平等性以及具有约束力的协商与保护的净转变。”[38]在这一过程中,政府要注意端正自己作为规则制定者和冲突仲裁者的角色,尽力避免充当冲突的主体和民众维权抗争的客体;在传统的文化权威相对衰落之际,应强化法律权威,避免用行政权威取代法律权威或凌驾于法律权威之上,使法治成为化解社会矛盾与冲突的主导制度化手段;鼓励民间组织的成长和发展,提高社会成员的组织化程度,拓展能够吸纳和消化矛盾冲突的新渠道,从而实现冲突管理体制从行政化模式向法制化和社会化模式的转变。只有这样,才能从根本上提升体制化社会冲突的能力,强化政治系统的适应力,从而避免弗里德里克·巴洪所谓的“软弱的灵活性”或“原则性缺失”对政治稳定的冲击。[17]

[1]查尔斯·蒂利.集体暴力的政治[M].谢岳,译.上海:上海人民出版社,2011.

[2]墨子刻.摆脱困境——新儒学与中国政治文化的演进[M].颜世安等,译.南京:江苏人民出版社,1996:2.

[3]王绍光.政治文化与社会结构对政治参与的影响[J].清华大学学报:哲社版,2008(4):95-112.

[4]吴经熊.中国法律与政治哲学[M]//刘小枫.中国文化的特质.北京:三联书店,1990:318.

[5]张鸣.乡村社会权力和文化结构的变迁(1903-1953)[M].南宁:广西人民出版社,2001:22.

[6]Neil J.Diamant.Conflict and Conflict Resolution in China: Beyond Mediation-Centered Approaches[J].The Journal of Conflict Resolution,2000(44):523-546.

[7]Kathryn Bernhardt and Philip C.C.Huang.Civil Law in Qing and Republican China[M].Stanford:Stanford University Press,1994:4-5.

[8]Macauley,Melissa.Civil and uncivil disputes in southeastern coastal China, 1723-1820[A]. Kathryn Bernhardt and Philip C.C.Huang.Civil Law in Qing and Republican China[C].Stanford:Stanford University Press,1994:84.

[9]梁治平.清代习惯法:社会与国家[M].北京:中国政法大学出版社,1996:15.

[10]胡元滓.中国民众何以偏好信访——以冲突解决理论为视角[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2011(2):12-22.

[11]于建嵘.当代中国工人的以理维权[EB/OL].(2010-01-16)[2016-01-18].http://www.chinareform.net/10312.html,2010-01-16.

[12]李德满.十年来中国抗争运动研究述评[J].社会,2009(6):189-209.

[13]冯仕政.单位分割与集体抗争[J].社会学研究,2006(3):99-134.

[14]蔡禾,等.利益受损农民工的利益抗争行为研究——基于珠三角企业的调查[J].社会学研究,2009(1):139-161.

[15]罗伯特·达尔.论民主[M].李柏光,林猛,译.北京:商务印书馆,1999:175.

[16]阿尔蒙德、维巴.公民文化——五国的政治态度和民主[M].马殿君等,译.杭州:浙江人民出版社,1989:12.

[17]Yongshun Cai.Social Conflicts and Modes of Action in China[J].The China Journal, 2008(59):89-109.

[18]彭国胜,罗爱武.城乡居民维权抗争方式比较研究——基于五省份2505名成年居民的实证调查[J].南京农业大学学报:社会科学版,2015(2):36-44.

[19]Tianjian Shi.Cultural Values and Political Trust:A Comparison of the People's Republic of China and Taiwan[J].Comparative Politics,2001(33):401-419.

[20]彭国胜.冲突应对方式与西南地区农村居民的政府信任[J].南京农业大学学报:社会科学版,2013(6):41-48.

[21]燕国材.中国传统文化与中国人的性格[M]//杨国枢,余安邦.中国人的心理与行为.台北:桂冠图书公司,1992:62.

[22]萧楼.权力转换机制与村庄治理结构[M]//吴重庆,霍雪峰.直选与自治——当代中国农村政治生活.广州:羊城晚报出版社,2003:237.

[23]Merry,Sally Engel.Getting justice and getting even:Legal consciousness among working-class Americans[M].Chicago:University of Chicago Press,1990:64.

[24]Baumgartner,M.P.The moral order of a suburb[M].Oxford: Oxford University Press,1988:55.

[25]Haley,John O.(1978).The myth of the reluctant litigant[J].Journal of Japnese Studies,1978(4):359-389.

[26]Engelstein,Laura.The keys to happiness:Sex and the modern in fin-desiecle Russia [M].NY:Cornell University Press,1992:118-124.

[27]Czap,Peter Jr.Peasant class courts and peasant customary justice in Russia,1861-1912[J].Journal of Social History ,1967(1):149-178.

[28]高鸿钧.中国公民权利意识的演进[M]//夏勇.走向权利的时代.北京:中国政法大学出版社,2000.

[29]彭国胜.政治文化与城乡居民的体制外抗争[J].华南农业大学学报(社会科学版),2015(1):123-132.

[30]胡荣.社会资本与城市居民的政治参与[J].社会学研究,2008(6):142-159.

[31]阿尔蒙德,小鲍威尔.当代比较政治学——世界展望[M].朱曾汶,林铮,译.北京:商务印书馆,1993:59.

[32]尹保云.现代化进程中的文化内核重构——以中国和德国为例[J].人民论坛·学术前沿,2013(10).

[33]费孝通.乡土中国[M].北京:北京出版社,2005.

[34]杨国枢.中国人的社会取向:社会互动的观点[M]//杨国枢,余安邦.中国人的心理与行为.台北:桂冠图书公司,1992:100.

[35]派伊.政治发展面面观[M].任晓,王元,译.天津:天津人民出版社,2009:117.

[36]查尔斯·泰勒.现代性之隐忧[M].陈炼,译.北京:中央编译出版社,2001:6.

[37]殷冬水.中国民主前景海外研究述评[J].国外理论动态,2011(5).

[38]道格·麦克亚当、西德尼·塔罗.斗争的动力[M].李义中,屈平,译.南京:译林出版社,2006:337.

责任编辑彭国胜英文审校孟俊一

Political Culture and Resisting Ways of Urban and Rural Residents for Rights——On the basis of the investigation of 2505 adult residents in five provinces

PENG Guo-sheng1,CHEN Cheng-wen2

(1.Guizhou Normal University,Guiyang,550001,China;2.Guizhou Minzu University,Guiyang,550000,China)

On the basis of the investigation of 2505 adult residents in five provinces, this study reveals that the resisting ways of urban and rural residents for rights include three factors as the ways within the system, at the edge of the system and outside of the system,which are significantly effected by the political culture.Authoritarianism has a negative relationship with the resisting ways within the system or outside of the system,and positively correlated with the resisting ways at the edge of the system. While democratism has a positively relationship with the resisting ways within the system or outside of the system,and negatively correlated with the resisting ways at the edge of the system. This study suggests that increasing urban and rural residents’ resistance for rights shows the profound changes of the political culture since the Chinese markets reform , reflecting the growth of the Chinese people 's self-awareness and consciousness of individual rights.How to respond effectively to the growing democratic demands of urban and rural residents, has become a topic of era,testing the governing level of governments and the wisdom of social governance in China.

Urban and rural residents; Political culture; Resisting ways for rights

1001-733X(2016)02-0048-14

2016-03-01

国家社科基金项目“公共政策制定过程中公民参与的有效性评价研究”(12CZZ014)、贵州省高校人文社会科学研究基地自主招标课题“政治文化与民族地区农村居民的政治参与问题研究”(JD2013071)、贵州师范大学2015年度资助博士科研课题“政治文化、民主参与与城乡居民的维权抗争方式”的阶段性成果。

彭国胜(1977-),男,汉族,贵州师范大学历史与政治学院教授,社会学博士。研究方向:农村社会学、政治社会学。陈成文(1966-),男,汉族,贵州民族大学特聘教授,社会学博士,博士生导师。研究方向:社会政策。

C916

A