对河西走廊旅游联动中文化认同的若干思考

买小英

(甘肃省社会科学院 文化研究所,甘肃兰州730070)

对河西走廊旅游联动中文化认同的若干思考

买小英

(甘肃省社会科学院 文化研究所,甘肃兰州730070)

本文通过对河西区域文化中所蕴含的文化价值、文化记忆、文化精髓以及文化平台建设等方面的思考,以期在当前建设丝绸之路经济带的时代机遇下,将提升文化认同作为传承河西精神、创新丝路内涵的重要路径,以有力推动河西五市旅游联动中的互利合作和共生共赢,促进文化与旅游的深度融合发展,进一步彰显河西走廊在华夏文明传承创新区建设中的重要地位和关键作用。

河西走廊;旅游联动;文化认同

文化认同是一种肯定的文化价值判断,它既是对“自我”的追寻与确认,又是对“他者”的承认和反思。①2014年12月,甘肃省省委、省政府发布《甘肃省河西五市旅游联动发展总体方案》;2015年5月,成立河西五市旅游联盟,启动2015年的行动计划。这一系列举措的出台,不仅彰显出河西五市丝绸之路经济带精华段的战略地位,而且体现出河西走廊在华夏文明传承创新区建设中的地位和作用。河西走廊见证了古代亚欧大陆人类文明与文化发展的主要脉络、若干重要历史阶段以及突出的多元文化特征,沿途丰富而具有特色的大漠戈壁、雪山草原、河流绿洲等多样的自然地理环境与贯穿东西的丝绸之路历史文化遗产交相辉映,形成了独具特色、不可替代的旅游资源。纵观古今,河西走廊可谓丝绸之路的精华段落,具备承担在丝绸之路经济带建设中展示复兴、创新发展丝绸之路文化并承东启西、继往开来的历史重任。当前,文化战略是国家战略的重中之重,而作为一种肯定的文化价值判断,文化认同在河西走廊区域发展中的作用更是亟待重视。如何提升文化认同,促进河西地区区域之间达成共识,通过外力举措和内力提升形成凝聚合力,进而实现互利合作、共存共荣的发展局面,将对进一步推动丝绸之路旅游联动,提升甘肃省文化软实力大有裨益。

一、河西走廊是丝绸之路的黄金纽带,可以沟通并促进丝路文化的价值认同

河西走廊处于新丝绸之路大通道的中心地带,历史悠久,文化底蕴深厚,资源禀赋优越,自古以来就是中国内地通往新疆的咽喉要道和边防重地,更是沟通中亚、西亚商贸往来、文化交流的黄金通道。敦煌遗书、凉州宝卷、石窟壁画、雕塑碑刻等得以留存至今的历史文献资料和考古遗迹充分印证了河西地区人民长久以来所秉承自力更生、艰苦创业的奋斗精神,重视科学、求实进取的努力精神,顾全大局、勇于奉献的无私精神。②正是这些优良的传统和精神共同缔造了河西走廊历史文化以及甘肃经济社会建设和发展的良好局面,其中蕴含着世代相传的“河西精神”也在不断得到继承和发扬。当前,适逢国家“一带一路”建设的战略引领,河西五市正在以自然遗产为环境依托,连接线性文化遗产共同形成区域旅游线路,借助点式文化遗产,形成面、线、点的结合体,将自然景观与人文景观充分交融,打造独特的河西走廊文化旅游产品系列和文化旅游品牌,延伸产业链,从而提升河西地区文化旅游的品牌价值、市场价值和生态价值,在互利共赢中促进各市区之间达成共识,加强合作,凝聚力量,促进价值认同。

二、丝路文化记忆的唤醒和复兴,可以有效拉近区域民众之间的文化距离

在历史发展过程中,丝绸之路河西段孕育和包含着“和合共生”的诗性思维方式和“包容开放”的价值取向,是多民族文化冲突与融合的“锋线”和中华民族文化认同体验的资源宝库。③这对于提升河西走廊区域内的文化认同心理可以起到一定的内聚作用。继承和弘扬“以人为本”的道德趋向,注重国家与地方区域协同发展的价值取向以及“开放”、“包容”、“交融”的哲学精神等,更为河西走廊地区发展旅游联动凝聚愈加深厚的文化底蕴和精神内涵。通过加强教育宣传、深化科学研究、推进文化交流等措施,唤醒和复兴丝绸之路文化记忆,可以快速、有效地拉近区域民众之间的心理距离,激发区域之间的文化认同和归属感;同时,也能够唤醒中亚、西亚及欧洲等丝路沿线国家和地区历史上共建丝绸之路的美好记忆,激发大家共建丝绸之路经济带的未来诉求,对“一带一路”建设中的民心相通起到非常积极的作用。

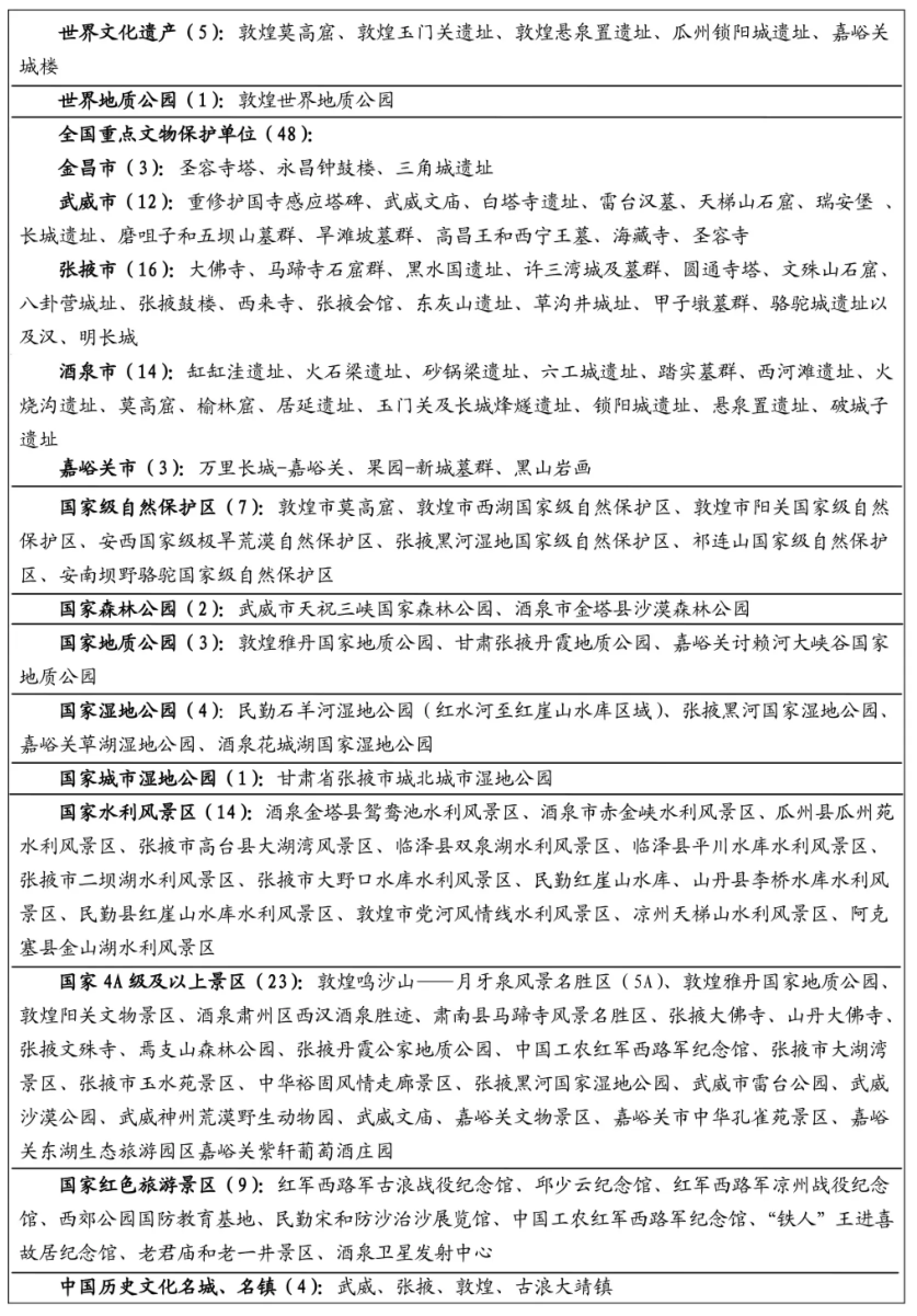

三、丝绸之路集聚着品牌优势突出的文化旅游资源,是文化价值认同下传承创新的物质基础

以河西走廊为代表的丝绸之路精华路段,集聚着规模宏大、互补性和差异性特点明显的历史文化资源和生态资源(见下表),这些资源品牌认同度高、主题鲜明、空间集聚性强,是构建文化旅游产品体系的物质基础。祁连山和河西走廊等自然文化概念,经过历史的沉淀和持续的传播,在国内外文化品牌中的认同度不断提升,优势日益突出;边塞文化、佛教艺术文化、民族文化等人文景观同大漠、雪山、草原、冰川等自然景观的组合更是国内外游客普遍认同的目的地形象和旅游特色。河西五市在联动创新一体化旅游主题形象和品牌产品具有得天独厚的优势和条件。这些被认同的物质基础也是旅游开发中建立一体化利益共享系统、产品创新系统、人力资源配置系统、管理运营系统和智慧化旅游系统的前提和基础。河西走廊各市常驻人口之和为480余万人,加上相邻兰州市的近400万常驻人口,在高铁和支线机场日渐完善、联动运营的条件下,旅游消费需求巨大,旅游市场将会继续向持续、稳定、集约的方向发展。

河西走廊著名品牌旅游资源一览表(截止2015年9月30日)

四、丝绸之路文化蕴含着深厚的传统文化精髓,其当代价值也是河西走廊地区文化认同的基本内涵

中华传统文化对当代中国社会的作用突出表现是对社会主义核心价值观的涵养,以及富强、文明、和谐、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善等价值目标和价值规范,这在河西地区的历史文化中都有着丰厚的资源和理论依据:如敦煌文化、五凉文化、长城文化、石窟文化、军旅文化等,其中都包涵着强调天下、社稷、国家至上,重视人的尊严和精神气节,重视个人修养和家庭伦理,重视自我学习和不断进步等一系列行之有效的“修齐治平”的原则与方法,蕴含着中华传统文化的价值、理念、智慧和精髓。这些价值诉求、思想精髓、道德理念、君子之道、人格魅力等,至今依然是河西走廊地区和丝绸之路沿线各地人民基本的世界观、人生观和价值观,其精神实质和价值导向不仅有利于匡正社会风气和教化民众,而且有利于建构值。

五、积极推进河西地区文化平台建设,加速构建地区的共同价值体系

当前,充分利用国家“一带一路”的战略机遇和华夏文明传承创新区中建设河西走廊文化生态区的良好势头,深度挖掘河西地区旅游文化资源及其内涵,搭建起区域人文交流、文化产业化发展的大文化平台。通过加强对敦煌文化、石窟文化、五凉文化、丝路文化、简牍文化、西夏文化等基础理论的研究,以及对现代工业和科技领域的科学实践研究,在保护文化生态的前提下,不断创新,促进文化的融合发展和产业化发展;通过提升区域间的文化价值认同、唤醒文化记忆,提升文化自豪感、强化文化自信,打造集文化遗产保护、自然景观旅游、文化产业发展、文化产品交易和文化互动交流为一体的文化展示研究基地和文化产业集聚区,在互动合作中搭建起地区间的价值共享体系,实现旅游资源的深度开发整合,提升文化旅游的竞争力。

如今,在文化认同背景下,河西走廊地区经过多年发展,各城市产业定位较为清晰,传统农业、工业升级逐步完成,新兴装备制造业、光伏、风能发电等能源业、葡萄酒产业、设施农业和旅游会展等新业态迅速崛起。在经济社会发展总体水平,民生工程建设和基础设施建设、城市功能完善及宜居城市打造等方面均等化趋势明显;在利用现代化数字技术传承创新文化遗产方面也已经达成良好共识,不仅书写了区域的历史记忆,塑造了绚烂多彩的区域品牌——河西走廊这一丝绸之路的精华段落,更为历史和未来营造了一个独一无二的人文和自然交相辉映的特色旅游目的地。此外,在资源整合开发、一体化管理领域,河西地区积极拓展与丝绸之路文化认同感强的省区和周边区域的联动,已有诸多突破之举和成功经验。因此,以河西走廊为中心,需要进一步加强和提升文化认同,在第二亚欧大陆桥的主轴交通线体系的支持下,在利益分享的合作机制下,将历史文化作为丝绸之路旅游合作的核心,在充分利用和挖掘多种旅游资源基础上,顺应时代前进要求和区域发展愿望,协同整合文化、科技、金融等诸要素,探索文化旅游融合发展的战略和路径,构建起完善的丝路旅游合作联动机制。这不仅对甘肃旅游升级转型发展具有战略意义和龙头示范作用,更能有力助推国家“一带一路”的总体建设,使其成为世界遗产一体化发展的国际化新平台。

[注释]

①余晓慧、王国爱:《解读文化认同的和谐意蕴》,《云南社会科学》,2014年第6期,第182页。

②李子奇:《发扬河西精神》,《党的建设》,1990年第1期,第7页。

③傅才武、钟晟:《文化认同体验视角下的区域文化旅游主题构建研究——以河西走廊为例》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版),2014年第1期,第101页。

[1]韩震.论国家认同、民族认同及文化认同——一种基于历史哲学的分析与思考[J].北京师范大学学报(社会科学版),2010,(1):106~122.

[2]刘宽忍.对“建设丝绸之路经济带文化先行”的思考[J].民主,2015,(2):14~16.

[3]李建宗.文化边界与族群互动:“内亚”视角下的河西走廊[J].青海民族研究,2015,(1):53~57.

[4]李明伟.丝绸之路研究百年历史回顾[J].西北民族研究,2005,(2):90~106.

[5]张力仁.河西走廊文化地理研究[M].北京:科学出版社,2006.

[6]李并成.论丝绸之路沿线古城遗址旅游资源的开发[J].地理学与国土研究,1998,(4):52~54.

[7]卫孺牛.为把丝绸之路建成21世纪的国际旅游黄金线路而努力[J].旅游学刊,1996,(1):39~40.

[8]王啸.西北丝绸之路的旅游资源开发应凸现人文精神价值[J].干

[9]王志国.浅议中部旅游联动中的文化认同[J].安阳师范学院学报,2007,(3):157~158.

[10]何方永,万春林.自然遗产与文化认同[J].中华文化论坛,2014,(11):125~128.

[11]薛东前,石宁,段志勇.文化交流、传播与扩散的通道——以中国丝绸之路为例[J].西北大学学报(自然科学版),2013,(5):781~786.

[12]王啸.西北丝绸之路的旅游文化价值及其开发——以甘肃为例[D].西安:陕西师范大学,2004.

[13]李文兵,南宇.论丝绸之路沿线旅游合作机制[J].干旱区资源与环境,2010,(1):196~199.

[14]刘永忠.整合沿线资源强化区域协作携手打造新丝绸之路旅游黄金带[J].大陆桥视野,2007,(8):36~37.

[15]徐小杰.“丝绸之路”战略构想的特征研究[J].俄罗斯研究,2014,(6):162~180.

G122

A

1005-3115(2016)2-0037-03