美国国家标准与技术研究院宽带绩效薪酬制度改革探析

张义芳,刘润生,曹利红

(中国科学技术信息研究所,北京 100038)

美国国家标准与技术研究院宽带绩效薪酬制度改革探析

张义芳,刘润生,曹利红

(中国科学技术信息研究所,北京100038)

宽带绩效薪酬起始于1980年,已成为现代科研机构薪酬制度的一个重要发展方向。美国国家标准与技术研究院(NIST)1988年启动宽带绩效薪酬制度试点改革,经过近30年的发展,其宽带绩效薪酬体系日渐完善,已成为美国其他联邦机构绩效薪酬改革的标杆样板。本文深入研究了NIST宽带绩效薪酬改革背景、框架机制及其绩效管理系统,归纳分析了其宽带绩效薪酬实施的成功经验,以期为我们正在推进中的科研机构岗位绩效薪酬制度改革提供国际最佳实践借鉴。

科研机构;薪酬制度;宽带薪酬;绩效薪酬;美国经验

1 NIST宽带绩效薪酬制度改革背景

美国拥有700多家联邦科研机构。联邦部门直接管理的科研机构中,科研人员作为联邦雇员,纳入联邦公务员薪酬管理系统,实行以职位为基础的基本薪酬制度。这种职位薪酬制度在联邦部门运行了数十年,虽历经多次调整和完善,但却面临大一统的公务员职位薪酬制度与科研机构特有的薪酬制度需求不协调的问题。

(1)高度标准化、精细化的职位分类与薪酬体系表现出一种繁琐、缺乏弹性和僵化特征,并不适合科研机构等知识型组织。以科研人员所在的联邦白领薪酬与职位评价体系而言,该体系建立于20世纪40年代末,当时的美国联邦白领职位中,高达70%以上的职位对应的是GS7级以下的事务性的文职工作。现如今,联邦白领职位中,以科研人员为代表的高技能、专业化“知识工作”所占的比重越来越大,人才竞争也日趋激烈,在此情形下,对不同性质工作的联邦雇员继续不加区分地沿用大一统的主要面向职员工作设计的薪酬与职位评价体系,显然不合时宜了[1]。

(2)公务员式的职位薪酬体系虽然稳定但缺乏有效激励,如此科研机构要确保人才就很成问题。在以职位为基础的薪酬系统中,科研人员即使能力达到了较高的水平,但如果科研机构没有出现高一级的职位空缺,科研人员是无法获得更高级别的、与其能力水平相符的薪酬的,这样的薪酬制度实际上是鼓励有才干的科研人员另谋高就。

(3)职位薪酬制所反映的是“对职位价值进行排序”而不是“对人的实际贡献进行排序”,其核心思想在于为人所熟知的同工同酬原则[2],而实际上同职位的人的工作绩效有时是有显著差异的。另外,青年科研人员由于资历浅、级别低,入职起薪较之企业部门明显偏低,这对联邦科研机构吸引优秀的青年人才形成不利影响。

上述问题已引起政府有关部门的高度关注。美国联邦人事管理局(OPM)在2002年公布的联邦薪酬白皮书《联邦薪酬制度的新开始》中明确指出,联邦白领GS薪酬体系存在三方面的公平性问题:一是过于侧重同工同酬的内在公平性;二是欠缺及时反映劳动力市场薪酬变化的外在公平性;三是欠缺以实际贡献和绩效为导向的个人公平性,薪酬不能根据个人绩效进行及时调整,不能给予绩优者应有的薪酬激励[1]。

鉴于联邦雇员职位薪酬体系暴露的弊端和问题,以1978年的“文官制度改革法”为开端,经国会授权,美国联邦人事管理局于1980年起启动实施了人事管理改革示范项目,相继选择18家联邦机构作为改革示范试点机构,试行新的人事管理系统(APMS)[3]。18家联邦机构中14家机构的改革涉及重大的绩效薪酬改革内容,其中10家为科研机构,反映了美国对联邦科研机构建立绩效薪酬制度的高度重视。这其中,NIST和海军中国湖实验室的绩效薪酬改革受到评估方的高度认可,国会也因此在它们的试点结束后将这两家科研机构的绩效薪酬制度授权永久化了。

2 NIST宽带薪酬框架机制

NIST的绩效薪酬体系设计有两大目标:一是提高起薪的灵活性,强化人才招聘;二是以宽带薪酬结构提高个人加薪空间,强化对优秀人才的留用。具体实现路径如下:

2.1宽带薪酬等级与职业路径有机结合

为有效实行绩效薪酬,NIST以宽带型薪酬结构取代一直实行的联邦GS薪表(见图1)。以科学工程专业人员而言,原有的GS薪表的15个级别被大幅压缩为5个级别:原15级为改后的5级,原13~14级为改后的4级,原11~12级为改后的3级,原7~10级为改后的2级,原1~6级为改后的1级。这种形同宽带的岗位薪酬设计,不仅职位级别大大减少,减轻了NIST的人员职位评定负荷,而且更重要的,由于与薪酬等级对应的薪酬浮动范围加宽且相邻的职位级别薪酬有重叠,从而有益于鼓励同职位的科研人员的绩效表现。只要工作业绩出色,即使职位级别不变,也能得到满意的回报,甚至超过比自己职位级别高的人。

资料来源:http://www.nist.gov。图1 NIST宽带绩效薪酬结构模式

与此同时,为减少优秀科研人员为提高薪酬待遇而转行高级行政管理职位,NIST强化了双阶梯机制:从4级宽带开始到5级,科研人员可以自行决定职业发展方向,他们可以继续沿着科研阶梯发展,也可以转入管理阶梯,5级再往上则可以选择走高级行政管理职位(SES)或者与高级行政管理职位平行的科技ST-3104职位。这种双阶梯机制使科研人员享有与行政管理人员平等的薪酬地位、发展机会和发展层级。

5级宽带薪酬设计实现了薪酬与科研人员职业发展的有机关联。以科学工程专业人员为例,其职业发展分为5个梯次:“训练级”“成长级”“可独立研究的正式成员级”“科研负责人或资深专家级”“国家认可的权威专家级”。宽带制改革使NIST科研人员的5级职业发展阶梯与5级薪酬宽带有机融合,一个2级薪带的学士学位入门级科研人员,只需要4级就能晋升到权威专家级别,而同样的晋升在GS体系下需要8级才能达到。有关职业发展的研究表明,职业发展阶梯以不多于4级为宜,4级属于职业规划的最优数量范围[4]。

2.2宽带内非均等化区间设计

如前所述,NIST科研人员的薪酬被分为5个宽带,各级宽带的上下限按照通用薪表GS对应的等级分界点确定。同时,各宽带内部又被划为5个子区间,从低到高的第1至第3区间对应的是无指导和管理职责的普通科研人员的薪酬区间,第4和第5区间对应的是兼具指导和管理职责的科研负责人的薪酬区间。科研人员薪酬在其所在薪酬区间内变动,区间薪幅即构成了科研人员薪酬变动的可能空间,也就是绩效薪酬区间。值得注意的是,5个区间的薪酬浮动范围是非均等化设计的:第1、第2和第3区间的薪酬浮动范围(薪幅)分别设定为3个区间总薪幅的4/9、3/9和2/9,即3个区间的加薪空间是依次减少的,也就是说,在同一薪酬宽带中,薪资水平处于本宽带中较低区间的科研人员获得加薪的空间较大,这颇类似于GS薪酬结构下根据“学习曲线”原理来制定升档规则[4]。

表1 NIST科学工程专业人员薪酬区间表(2014,纽约-纽华克-布里奇波特薪区)

资料来源:http://www.nist.gov。

2.3设立基本薪酬和总薪酬封顶线

根据人事管理示范项目的立法,项目实施单位白领人员的最高基本薪酬可达到联邦行政首长4级(共5级,1级最高)。在此基础上,NIST按照下述规则,确定了该院各类科研人员的基本薪酬封顶线:

- 5级宽带的部门负责人:基本薪酬上限比GS15级的最高薪酬值高出6%;

- 5级宽带的科研小组负责人:基本薪酬上限比GS15级的最高薪酬值高出3%;

- 普通科研人员:基本薪酬上限为所在宽带中所含最高GS级别的最高薪酬值;

- 5级以下科研小组负责人:基本薪酬上限比所在宽带中普通科研人员的薪酬上限高出6%。

除了对基本薪酬做出上限限定,NIST也对个人总薪酬做出了封顶。任何人在一个财政年度内累计领取的基本薪酬、奖金和津贴,总额不能超过联邦政府行政首长1级(国务卿级别)的薪酬水平[4]。

2.4引入科研指导和管理职位薪资差

NIST为负有科研指导和管理责任的科研负责人提供额外加薪,该加薪属于基本薪酬的一部分。在NIST,对兼具科研指导和管理责任的科研负责人的额外加薪通过两种方式实现:一是提高薪酬封顶线,对负有指导和管理责任的科研负责人,其薪酬上限比其所在宽带中普通科研人员的薪酬上限提高6%;二是对新聘的科研负责人,基本薪酬上提3%;对新聘的科研部门负责人,基本薪酬再上提3%。之所以引入指导和管理职位薪资差的设计,是因为如果不增加从事指导和管理工作的科研人员的薪资水平,可能就没有人愿意来承担科研指导和管理工作,而一旦他们被调整到同一宽带中的非科研指导和管理职位,则这一薪资差就自动被取消[2,4]。不过,这种情况并不会被认为是一种降级或惩罚。

2.5薪酬调整机制

NIST科研人员的基本薪酬包含以下两种调整机制:级内薪酬调整以及晋级/降级调整。宽带绩效薪酬框架设计下,NIST科研人员每年享有两次级内加薪的机会:一次是一月份的可比薪酬加薪,另一次是十月份的绩效薪酬加薪。两次加薪都要求科研人员的绩效考核达到称职以上等级。而绩效加薪的数额不仅取决于科研人员的绩效评价结果,也取决于科研人员原有的薪酬水平在所在薪酬宽带中的区间位置。为有效控制绩效加薪额的增长,NIST利用学习曲线原理设计了绩效加薪矩阵,明确了各区间允许的科研人员绩效加薪百分比范围[5],如宽带3级1区间的科研人员的绩效加薪控制在0~15%,而宽带5级3区间的绩效加薪为0~4%,见表2。

如果是晋级加薪,按NIST的规定,科研人员的薪酬至少上调6%,如果上调6%后的薪酬值不及晋级后新级别的最低薪酬,则以新级别的最低薪酬为最低上调值。与晋级相对,NIST也规定了薪酬降级调整政策:科研人员如果绩效评定为不合格,不仅不能获得绩效加薪,也不能获得可比性加薪。而由于NIST各个薪级的最低薪酬值每年至少有可比性加薪的上调量,绩效不合格的科研人员因没有资格获得可比性加薪,就有可能出现基本薪酬低于所在级别最低薪酬值的情况,这时候就对该科研人员采取降级处理。

表2NIST科研人员绩效加薪矩阵

3 绩效管理与绩效薪酬系统

3.1绩效考评授权和相关的问责机制

美国联邦人事示范项目的要求之一是授予直线管理人员更大的权力,使其在职位分类及绩效薪酬管理中发挥更大的作用。在评价科研人员时,提高评价可信度的一个重要方面是让最了解他的人去评价,而科研人员的直线管理者——科研小组负责人(supervisor)——作为科研人员的直接主管,能够观察科研人员的工作情况,了解科研人员的工作能力和工作态度,是最了解科研人员绩效情况的人。也因此,在NIST,科研小组负责人被赋予对下属科研人员的绩效考核权。

绩效考核之后,绩效薪酬的决定权则授予了部门负责人。NIST实行薪酬池管理方式,部门负责人是薪酬池的管理者。所谓薪酬池管理者,就是管理部门基本薪酬加薪和奖金资金的负责人,他对下属员工的绩效评级和绩效奖金拥有决定权。薪酬池设置在实验室部门层次是基于如下两方面的最适均衡考虑:①薪酬池在组织中的地位层次必须足够高,以保证同级人员的绩效排名人数达到有意义的规模;②薪酬池管理者在组织中的头衔必须足够低,以保证他能充分了解所有下属人员的职位情况。两权之下,部门负责人成为管理薪酬池的最佳人选。

绩效的考核权是重要的权力,而权力必须与责任相对应。NIST授权直线管理人员较大的绩效考评权的同时,通过建立多项问责机制加强对管理人员权力行使的制约和监督。①绩效评价结果审查机制:所有科研小组负责人对科研人员的绩效评价结果须经所在部门负责人的审查,以确保同属一个薪酬池的部门内部打分方式的公平性与一致性;②绩效评价结果申诉机制:对绩效评价结果有异议的,可申请复议程序,实行绩效评价结果争议的监督和纠错;③定期员工满意度调查制度:针对绩效考核程序的公正性、员工对直线主管的信任度等开展调查,这实际上也是一种问责机制[6]。

然而,尽管实行了管理人员问责机制,但对依靠个人(小组/部门负责人)评价科研人员的绩效和决定科研人员的薪酬的做法却存在普遍的质疑和不满。NIST正在谋求新的制度设计,纳入多个考评者的反馈评价或360度绩效信息收集,以确保绩效信息来源的多样性、客观性和全面性,使绩效评价结果更可靠、更为科研人员所接受。

3.2从绩效考核到绩效管理:注重沟通与激励

NIST推行绩效薪酬的实践中,注重采用先进的绩效管理理念。NIST强调,员工的绩效薪酬必须以绩效考核结果为依据,但绩效考核结果必须根植于完整的绩效管理系统,特别要重视绩效沟通的作用。NIST规定,一个绩效周期内,科研小组负责人和科研人员至少面对面沟通四次:初期的绩效计划制定、中期绩效进展考察、末期绩效考核前的绩效讨论以及最终对绩效考核结果、薪酬调整和奖金的沟通与反馈。在NIST,科研小组负责人的职责不仅仅是绩效裁判员,还是绩效辅导者,其具体职责包括以下几个方面:一是与科研人员一道制定个人绩效计划,二是对科研人员进行绩效指导,三是针对绩效考评和基本薪酬加薪的沟通,四是对奖金的沟通。严格的绩效沟通机制对NIST树立绩效文化、推行绩效薪酬提供了有效的支撑。

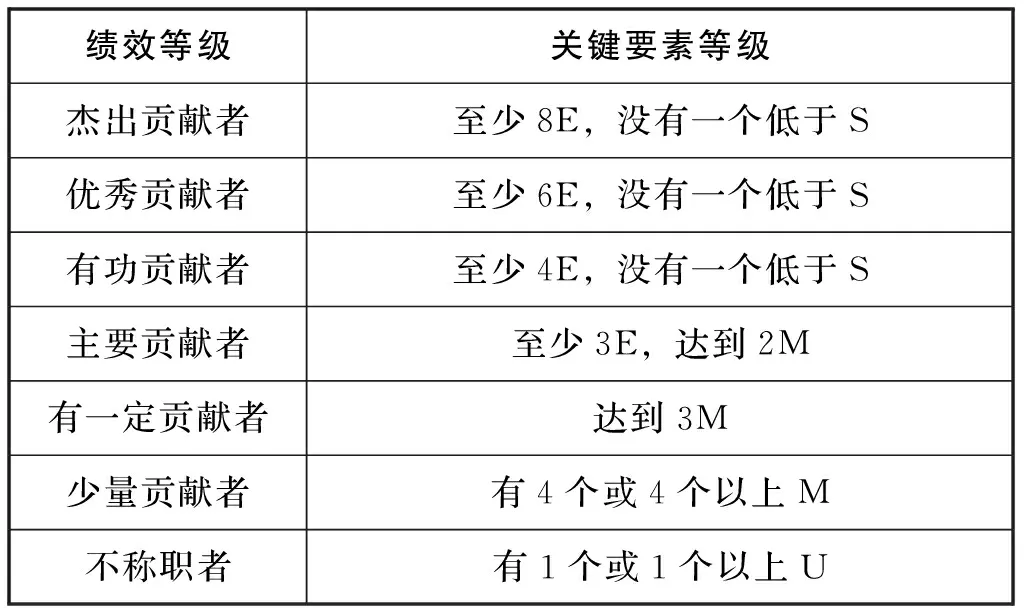

3.3绩效等级确定机制

绩效等级评价是绩效管理体系中最为关键的环节。NIST的科研人员绩效采取七级等级制:即杰出贡献者、优秀贡献者、有功贡献者、主要贡献者、有一定贡献者、少量贡献者以及不称职者[7]。NIST要求,科研人员等的绩效等级评价必须建立在客观的、与职位有关的绩效标准之上。对科研人员,通常先由直线管理者(科研小组负责人)从组织目标出发,确定科研人员职位关键绩效考核要素及权重,再根据绩效考核要素衡量基准,评价出科研人员的要素等级,要素等级与要素权重相乘得出各要素值,各要素值加总后,对照NIST的绩效等级表即得出科研人员的具体绩效等级。

NIST科研人员的绩效考核要素因人而异。尽管NIST统一规定了绩效考核程序,但并没有规定统一的绩效考核要素,科研人员个人的绩效考核要素完全由科研人员和其直线管理人员根据年度工作目标协商确定。为使科研小组负责人对科研人员的关键绩效要素进行客观准确的评价,还制定了要素衡量基准,以此作为绩效要素评价的标尺。对不同的要素,科研小组负责人还可以增加补充基准。关键要素的评级依据衡量基准和补充基准,共分四级:超出预期(E)、圆满成功(S)、达到最低预期(M)或不符合预期(U)。

绩效要素评级等级与对应的要素权重相乘,得出要素值。例如,如果某一要素的权重为4,要素评级为超出预期(E),则要素值为4E。得到各要素值并对其加总后,对照表3得出科研人员的绩效等级。

表3 NIST科研人员绩效等级与关键要素量级对照表

NIST规定,科研人员只要有一个关键要素不符合预期(U),即视为总评不合要求。这种情况下需要制定绩效改进计划,给予其一定期限内改进绩效的机会。如果该人员在改进绩效期结束时绩效仍不合要求,其主管可采取适当的后续行动,比如重新分配工作、建议降低薪酬级别或建议免职等。

3.4绩效加薪和绩效奖金的确定

NIST建立了科研人员绩效加薪与绩效评价等级直接关联的机制。每年,NIST院长按照各薪酬级别中点值的百分比确定单位加薪额:将各薪酬级别中点值的百分比乘以薪酬级别的中点值,得出的金额即为该薪酬级别的单位加薪额,以“I”表示。对于评为绩效等级头四等的科研人员,按照“I”的倍数加薪。具体加薪额确定如下,杰出贡献者:“I”× 5;优秀贡献者:“I”× 3;有功贡献者:“I”× 2;主要贡献者:“I”。绩效等级后三等人员:有一定贡献者、少量贡献者以及不称职者没有绩效加薪[7]。

不过,NIST规定,科研人员的绩效加薪不能使其薪酬额超过其薪酬级别上限。对于已经达到所在级别的薪酬上限且被评为绩效前两等的科研人员,NIST规定可向其发放一次性奖金。在2011年以前,NIST规定,该奖金额至少等于假设该科研人员薪酬未达上限时应该得到的加薪额。但2010年末美国总统奥巴马为解决联邦预算危机而做出了冻结联邦公务员两年薪水的决定,2011年联邦管理与预算局以及人事管理局又共同发布对联邦公务员货币性奖励实行预算限制的政策指南,促使NIST于2012年正式决定取消一次性奖金最低下限的规定,改为由主管酌情发放奖金[8]。

另外,除了获得绩效加薪,绩效等级为杰出贡献者、优秀贡献者、有功贡献者、主要贡献者的前四等科研人员,还可以享受普遍的生活成本性加薪和地方薪资调整加薪,并且有资格领取NIST院长酌情派发放的奖金(discretionary bonus)。第5等(有一定贡献者)的科研人员没有绩效加薪,但可以享受普遍的生活成本性加薪和地方薪资调整加薪,并且有资格领取院长酌情派发的奖金。第6等、7等(少量贡献者及不称职者)的科研人员不但得不到绩效加薪、院长酌情派发的奖金,也不能享受普遍的生活成本性加薪和地方薪资调整加薪。

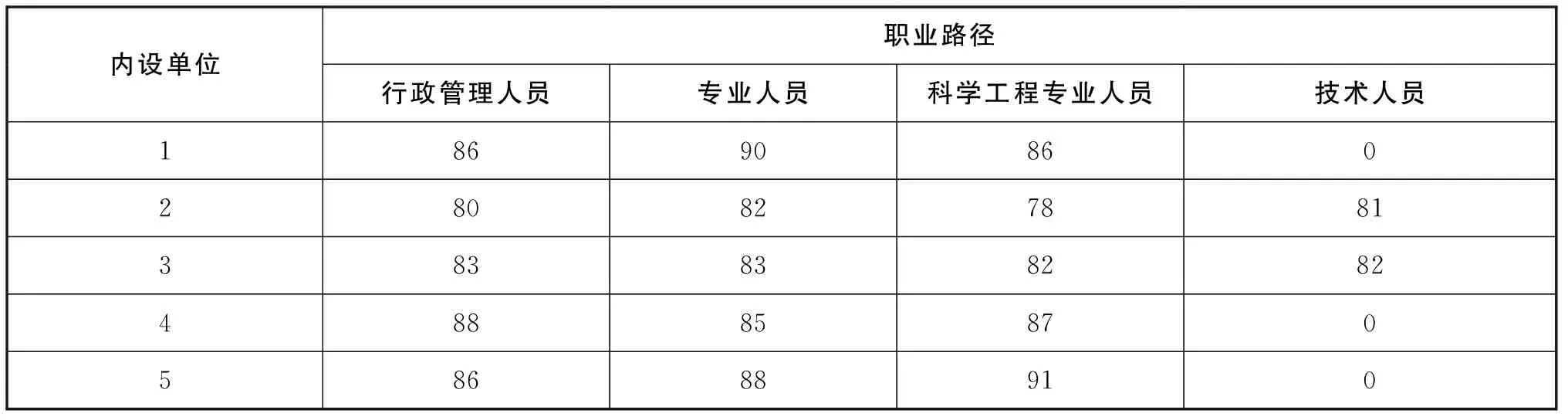

3.5绩效加薪信息适度公开

绩效薪酬保密是实施绩效薪酬制度组织中比较流行的一种管理方式,但公平理论告诉我们,激励不仅受绝对公平的影响,还受到相对公平的影响。绩效薪酬保密制度一方面容易让管理者以个人好恶来替代绩效标准,滋生管理者对绩效薪酬分配权的滥用,令员工减少对组织的公平感和信任感,另一方面也会因模糊了薪酬信息与绩效信息的联系而降低员工的工作动力,减小激励程度和满意度,进而影响个人工作绩效[9]。

2003年之前,NIST实行绩效加薪信息全保密制度。而2003年以后,本着更加公开、透明和对员工负责的原则,NIST改为采取绩效加薪有限公开制度:在研究院内网上公布员工薪酬合计信息,包括按职业路径、分部门单位员工的绩效平均得分(如表4的样例)、平均薪酬增量、平均奖金额等,但个体薪酬信息仍然是保密的[5]。这种选择性的薪酬信息公开既能一定程度上催生公平的绩效薪酬确定机制,也使得在当前科研人员绩效难以准确衡量、无法保证绩效加薪绝对公平的情况下,避免薪酬差距给科研人员心理承受力所带来的冲击,减少科研人员与组织之间、科研人员与科研人员之间的矛盾。

表4 NIST按职业路径、内设单位的员工绩效平均得分公布样本

续表4

4 结语

美国NIST的宽带绩效薪酬改革是在质疑中起步的,通过不断的试错和创新最终获得了成功。实施五年后的评估表明,科研人员等对绩效薪酬制度的支持率由实施初期的47%上升到70%以上,实施三年后科研人员与产业界的薪酬落差由实施前的11%下降到6%,科研人员对基本薪酬以及薪资增长的满意度也有所提升[5]。更为重要的是,宽带绩效薪酬的实施加大了NIST的起薪空间,并能对优秀的科研人员给予较高的绩效加薪奖励,其招聘和留用优秀人才的能力得到显著增强,高绩效科研人员的流失率下降。

NIST实施宽带绩效薪酬制度的经验,对于我们正在推行中的公立科研机构岗位绩效薪酬制度具有重要的借鉴意义。主要经验包括:①渐进试办,以内外评估与调查,不断优化绩效薪酬制度;②以绩效管理取代绩效考核,强调个人绩效要素与组织目标紧密关联;③重视发挥直线科研主管在科研人员绩效管理中的作用;④采取基本薪酬为主体的绩效加薪,以实现稳健保障,适度激励和封顶约束;⑤基本薪酬和绩效加薪规制化,绩效加薪信息适度公开透明。

[1]KAY Coles James.A fresh start for federal pay:the case for modernization[R].Washington D.C.:United States Office of Personnel Management,2002.

[2]刘昕.美国联邦政府的宽带薪资试验及其启示[J].公共管理学报,2014(1):71-78.

[3]United States Office of Personnel Management.A status report on demonstration projects and other performance-based pay systems[R].http://archive.opm.gov/aps/about/reports/index.aspx,2008.

[4]ALLEN Gassady.NIST personnel management project:design,implementation and Accomplishments[R].Gaithersburg:Institute of Standards and Technology,PB91-231555,1991.

[5]GAO.Human capital:implementing pay for performance at selected personnel demonstration project[R].Washington,D.C.:United States General Accounting Office,2004.

[6]Alternative personnel systems in practice and a guide to the future[R].United States Office of Personnel Management,2005.

[7]JAMES M Turner.Alternative Personnel Management System(APMS)at the National Institute of Standards and Technology[EB/OL].Federal Register,Vol.73(136),2008-07-15.

[8]DAVID Robinson.Alternative Personnel Management System(APMS)at the National Institute of Standards and Technology[EB/OL].Federal Register,Vol.77(118),2012-06-19.

[9]张正堂,戴娟.对我国企业实施薪酬保密制度的思考[J].华东经济管理,2010(10):113-116.

(责任编辑沈蓉)

Broadband Performance Pay System in NIST from a Demonstration Project to Innovative Model

Zhang Yifang,Liu Runsheng,Cao Lihong

(Institute of Scientific and Technical Information of China,Beijing 100038,China)

Broadband performance pay has been an important development of the modern scientific research institutions’ pay system since 1980.The National Institute of Standards and Technology(NIST)of the United States started its broadband performance pay demonstration project in 1988.With the modifications of the demonstration project schemes,NIST’s broadband performance pay has been improved and become a salary model for other federal laboratories.This paper examines NIST’s broadband performance pay mechanisms and performance management system in order to provide international best practices for China’s ongoing reforms of position and performance pay system for scientific research institutions.

Scientific research institutions;Pay system;Broadband compensation;Performance pay;US experiences

国家软科学研究计划项目“公立科研机构人员绩效激励机制研究”(2012GXS5D126)。

2015-11-10

张义芳(1964-),女,天津人,中国科学技术信息研究所研究员;研究方向:科技管理、科技政策。

G311

A