不同杀菌剂防治小麦赤霉病试验研究初报

张金良,罗 军,白文军,董 杰,佟国香(北京市植物保护站,北京0009;北京市房山区农业科学研究所,北京045;北京市农业局宣传教育中心,北京0009)

不同杀菌剂防治小麦赤霉病试验研究初报

张金良1,罗 军2,白文军3,董 杰1,佟国香2

(1北京市植物保护站,北京100029;2北京市房山区农业科学研究所,北京102425;3北京市农业局宣传教育中心,北京100029)

为筛选出安全高效的小麦赤霉病防治药剂品种,设置4种新型杀菌剂对小麦赤霉病的田间防效试验。杀菌剂包括20%三唑酮乳油、70%戊唑醇水分散粒剂、50%多菌灵可湿性粉剂、25%氰烯菌酯悬浮剂。在相同管理水平下,与清水防治处理的小麦对照组进行大区对比示范。结果表明:在相同的管理条件下,清水处理的产量7976.01 kg/hm2;参试的4种药剂中,产量最高的是25%氰烯菌酯悬浮剂1500 mL/hm2,产量为8455.77 kg/hm2,比清水处理的增产479.76 kg,增产率6.0%;其次是50%多菌灵可湿性粉剂1500 mL/hm2,产量为8155.92 kg/hm2,比清水处理的增产179.91 kg,增产率2.3%;20%三唑酮乳油750 mL/hm2、70%戊唑醇水分散粒剂150 mL/hm2则与对照组差异不显著。综上可以看出,选用25%氰烯菌酯悬浮剂防治小麦赤霉病效果最好,在抽穗至扬花期喷施能较好地预防赤霉病的发生,从而获得较高的产量。

小麦赤霉病;药剂筛选;产量;防治效果

0 引言

小麦赤霉病别名麦穗枯、烂麦头、红麦头,在全世界普遍发生,也是中国小麦上的主要病害[1]。小麦赤霉病在潮湿和半潮湿区域,尤其气候湿润多雨的温带地区灾害发生严重[2]。中国的长江中下游地区为主要发生区,黄淮地区为偶发区,陕西关中灌区及华北冬麦区有的年份发生也比较严重[3]。小麦从幼苗到抽穗都可受害,主要引起苗枯、茎基腐、秆腐和穗腐,其中为害最严重的是穗腐。在抽穗扬花期气候条件适宜,极易引起赤霉病流行。病害发生时,不仅造成小麦严重减产,还使其品质降低[4]。另外,赤霉病菌分泌产生脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)毒素,当含量达到百万分之几的情况下即可造成人畜中毒,引起人类和哺乳动物呕吐、腹泻、头晕、流产等的急性毒性和干扰蛋白质合成、免疫功能下降等的慢性毒性,严重危害人民健康[5]。近年来,随着小麦产量水平、栽培密度、施肥水平地不断提高,小麦赤霉病发生危害程度日趋严重,对小麦高产稳产构成严重威胁[6]。迄今为止,还没有对赤霉病具有完全免疫的抗性小麦品种[7]。在生产上不能完全利用抗病品种控制赤霉病的情况下,小麦赤霉病在生产上仍依赖于化学防治,防治小麦赤霉病的药剂主要是以多菌灵为代表的苯并咪唑类杀菌剂,药剂防治就成了大面积控制小麦赤霉病流行的关键技术措施[8]。但是,自1992年在浙江海宁市小麦病穗上检测到世界首例禾谷镰孢菌(Fusarium graminearum)对多菌灵的抗药性菌株以来,已先后在浙、苏、泸、皖等地发现该病原菌的抗药性,且抗药性菌群体比例正迅速上升且分布范围不断扩大,华东地区已面临多菌灵等杀菌剂防治赤霉病失败的危机[9]。如何继续控制小麦赤霉病,尤其是控制多菌灵抗药性赤霉病的流行危害已成为广大科技工作者和种植者面临的重大课题[10]。25%氰烯菌酯悬浮剂属于氰基丙烯酸酯类杀菌剂,其对引起小麦赤霉病的禾谷镰刀菌(Fusarum graminearum)和引起水稻恶苗病的串珠镰刀菌(F.moniliforme)的菌丝生长和发育均具有较高活性[11]。所以,本试验的设置为进一步研究氰烯菊酯在田间防治小麦赤霉病的效果,有效控制小麦穗期病虫害,找准最佳防治适期及最佳药剂,控制或减轻其发病程度与危害损失,提高小麦生产的安全性[12],组织了20%三唑酮乳油、70%戊唑醇水分散粒剂、50%多菌灵可湿性粉剂和25%氰烯菊酯悬浮剂等4种杀菌剂,开展小麦赤霉病防治效果的比较试验,为以后推广应用提供依据,现将研究结果报道如下。

1 材料与方法

1.1试验材料、地点

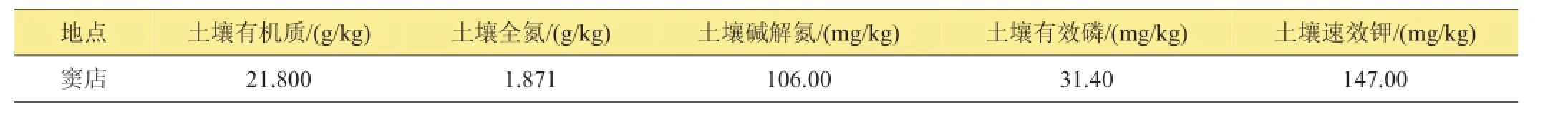

试验供试药剂有20%三唑酮乳油、70%戊唑醇水分散粒剂、50%多菌灵可湿性粉剂、25%氰烯菊酯悬浮剂,小麦品种为‘轮选987’。试验安排在北京市房山区窦店镇窦店村6农场,前茬为青贮玉米,土壤经过翻耕、重耙、旋耕后平整细碎,上虚下实[13]。试验地土壤肥力情况见表1。

表1 窦店6农场土壤基础5项

1.2试验设计

试验为大区示范试验,不设重复,20%三唑酮乳油750 mL/hm2、70%戊唑醇水分散粒剂150 mL/hm2、50%多菌灵可湿性粉剂1500 mL/hm2、25%氰烯菌酯悬浮剂1500 mL/hm2各喷施防治2.00 hm2,清水空白防治1.33 hm2。各处理进行3次调查,其他管理与大田管理相同[14]。

1.3田间管理

试验于2014年10月1日播种,整地前施底肥复合肥749.63 kg/hm2,播种时磷酸二铵149.92 kg/hm2,基本苗控制在约450万株/hm2。追肥:拔节期追施尿素15.0 kg,灌浆期喷施磷酸二氢钾2次。灌水次数和时间:冻水11月25日;春季灌4水,分别是3月下旬返青水、4月初拔节水、5月中旬开花水和5月下旬灌浆水。3 月25日除草,4月20日防治蚜虫,5月6日进行试验[15]。

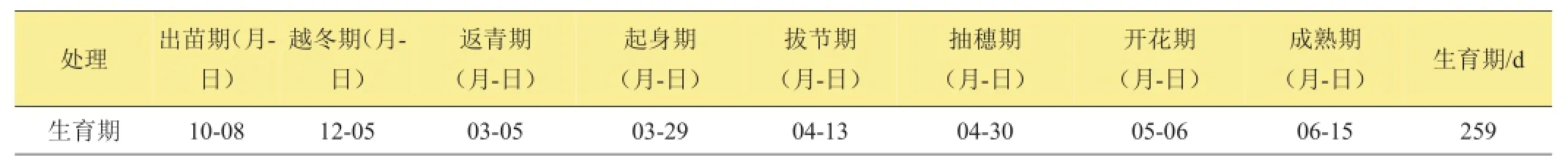

1.4试验生育进程和群体变化情况

不同品种药剂处理的生育进程及群体情况是一致的,喷药不改变小麦本身的生育进程和群体情况[16],具体生育期和群体变化情况见表2~3。

1.5测定项目与方法

1.5.1测定项目 测定5个项目,包括生育进程、群体指标、后期调查单株性状、测产和考种[17]。

表2 不同品种药剂处理的生育进程

表3 不同品种药剂处理的群体情况

1.5.2测定方法 生育进程:播期、出苗期、三叶期、分蘖期、越冬期、返青期、起身期、拔节期、抽穗期、开花期、成熟期、收获期和全生育期等。群体指标:出苗后定点,定期调查基本苗、冬前茎、返青茎、最高茎、拔节期总茎数、拔节期大茎数和公顷穗数。后期调查单株性状:灌浆速率,灌浆期的基部第一、第二节间长。测产:每个处理选3个点,用金属框随机收获1 m2,收获后测定不同处理的公顷穗数,脱粒后测量千粒重和1 m2的产量。根据取样进行方差分析,比较处理之间的差异情况。考种:每个处理取3个定点的样点,调查不同品种药剂处理植株的穗部性状,单株性状,计算穗粒数。

2 结果与分析

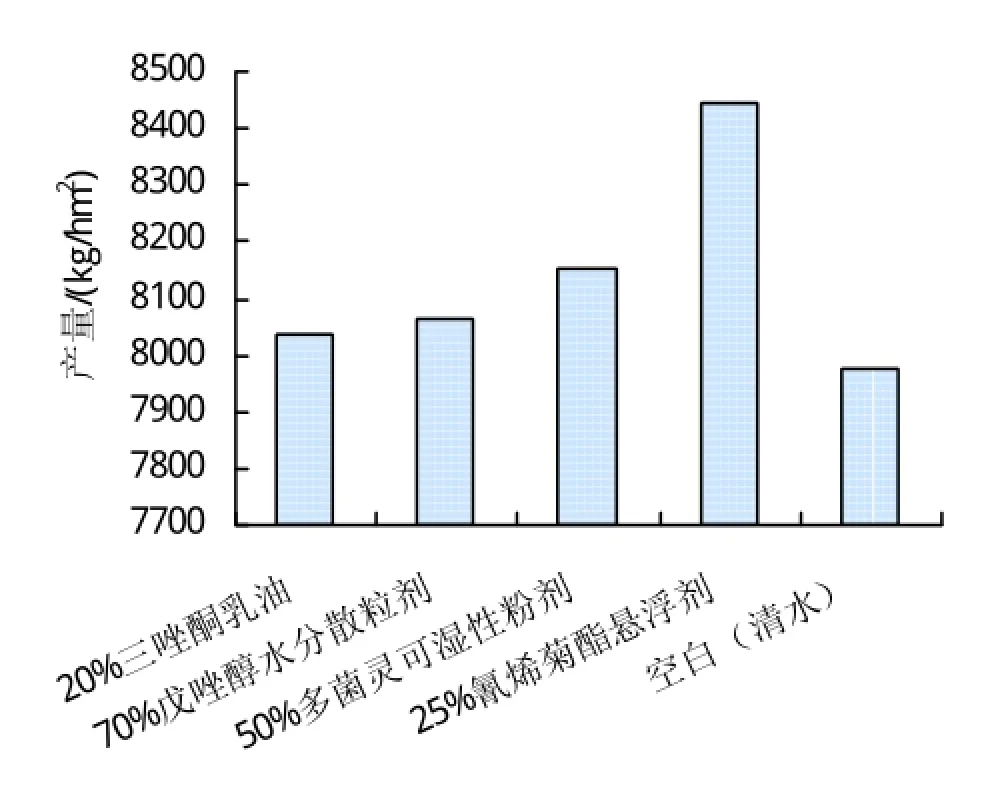

2.1不同品种药剂处理的产量情况

不同品种药剂处理的产量结果,从图1的数据可见:对照组清水处理的产量为7976.01 kg/hm2;产量最高的是25%氰烯菌酯悬浮剂1500 mL/hm2处理的,为8455.77 kg/hm2,它比对照组增产479.76 kg,增产6.0%;其次是50%多菌灵可湿性粉剂1500 mL/hm2处理的,为8155.92kg/hm2,增产2.3%;20%三唑酮乳油750mL/hm2、70%戊唑醇水分散粒剂150 mL/hm2处理的则与对照产量相差不大。说明在参试药剂品种里,25%氰烯菊酯悬浮剂在抽穗至扬花期喷施能较好地预防赤霉病的发生,从而获得较高的产量(见图1)。

2.2不同品种药剂处理的产量三要素

不同品种药剂处理的产量三要素,从表4给出的数据可见:不同药剂喷药处理是从5月6日开始,因此亩穗数相同均为880万/hm2;穗粒数和千粒重最高的是25%氰烯菌酯悬浮剂1500 mL/hm2处理为28.5粒和39.6 g,其他处理的穗粒数和千粒重与对照相当。因此可以看到预防赤霉病效果最好的是25%氰烯菌酯悬浮剂1500 mL/hm2处理,其次是50%多菌灵可湿性粉剂1500 mL/hm2处理(见表4)。

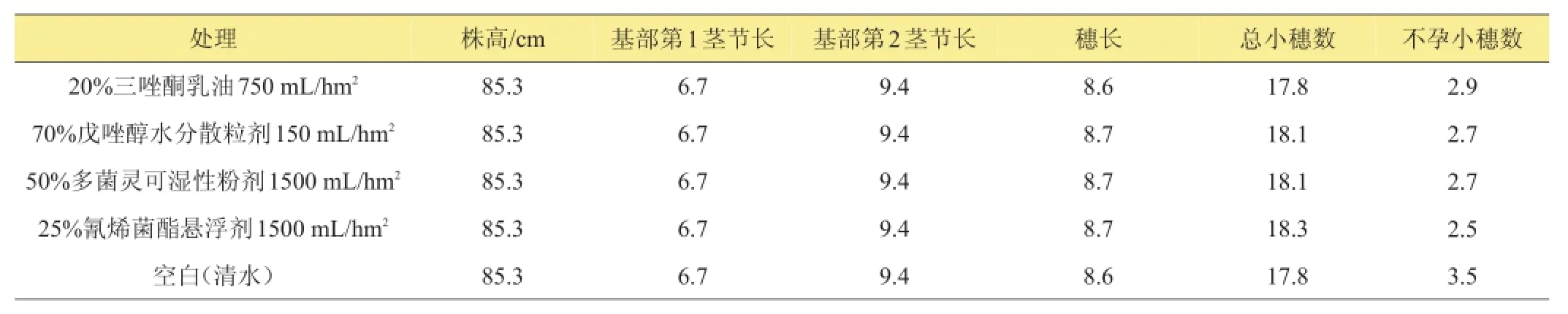

2.3不同品种药剂处理的单株性状

不同品种药剂处理的单株性状,从表5的数据可见:在前期管理相同的条件下,不同品种药剂的处理株高、第一茎节长、第二茎节长相同,说明在抽穗扬花期进行赤霉病防治不影响小麦的植株性状;各处理的穗长与总小穗数相差不大,但不孕小穗以清水空白处理最多,其余各品种药剂相近,说明防治赤霉病药剂主要在于防止不孕小穗的增加,对穗部的其他性状影响较小(见表5)。

图1 不同拌种处理的产量结果

表4 不同药剂处理的产量三要素

2.4不同品种药剂处理的防治效果

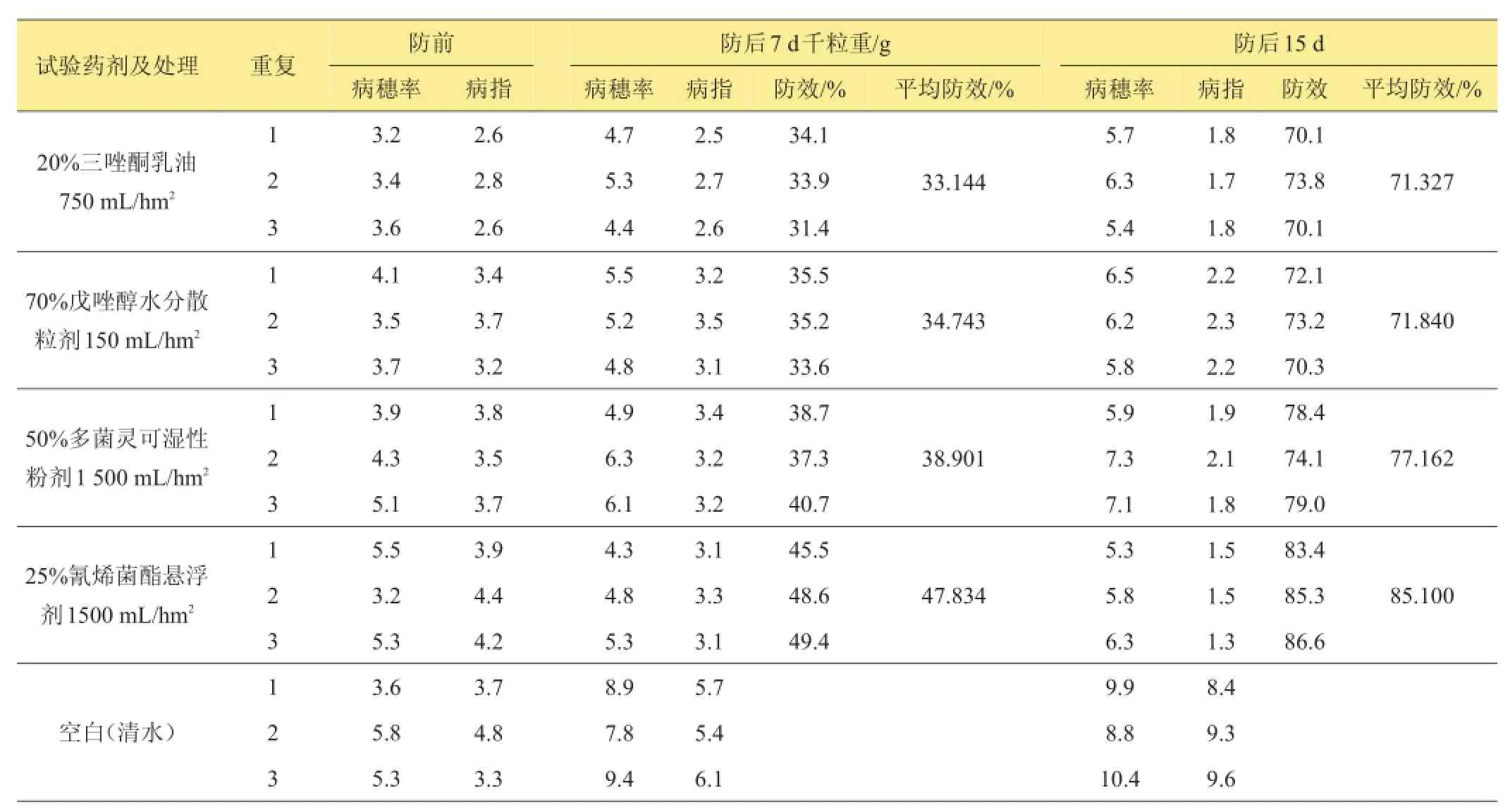

不同品种药剂处理的防治效果,从表6的数据可见:在个品种药剂处理7天后病情指数开始下降,防治效果最好的是25%氰烯菌酯悬浮剂1500 mL/hm2处理,空白清水处理的病情指数在上升;防治15天后病情指数下降较快,防治效果最好的还是25%氰烯菌酯悬浮剂1500 mL/hm2处理。综合数据来看在本次试验中新型杀菌剂防治小麦赤霉病效果最好的是25%氰烯菌酯悬浮剂1500 mL/hm2处理,其次是50%多菌灵可湿性粉剂1500 mL/hm2处理,70%戊唑醇水分散粒剂150 mL/hm2与20%三唑酮乳油750 mL/hm2防治效果相当(见表6)。

表5 不同拌种处理的单株性状

表6 新型杀菌剂防治小麦赤霉病效果

3 讨论与结论

小麦赤霉病的药物防治不影响植株性状。本试验研究发现:在前期管理相同的条件下,不同品种药剂在抽穗扬花期进行赤霉病防治主要在于防止不孕小穗的增加,不影响小麦的植株性状,对穗部的其他性状影响较小。这一观点弥补了以往文献论著的不足。

小麦赤霉病的最佳防治适期为小麦扬花初期。据邵振润、周明国、仇剑波,等研究认为,氰烯菊酯杀菌剂具有高效、低毒、低残留、保护与治疗作用兼备和环境相容性好的优良特性。国内经多年大面积示范证明该杀菌剂不仅是目前国内外防治小麦赤霉病效果最佳的选择性杀菌剂,而且还能增加产量、减少毒素污染[18]。本试验中产量最高的是25%氰烯菌酯悬浮剂1500 mL/hm2处 理 8455.77 kg/hm2,比 对 照 空 白 清 水 处 理7976.01 kg/hm2增产479.76 kg,增产6.0%;其次是50%多菌灵可湿性粉剂1500 mL/hm2处理为8155.92 kg/hm2,增产2.3%;70%戊唑醇水分散粒剂150 mL/hm2处理与20%三唑酮乳油750 mL/hm2处理防治效果相当。经过本次试验筛选,新型杀菌剂防治小麦赤霉病效果最好的是25%氰烯菌酯悬浮剂1500 mL/hm2处理,其次是50%多菌灵可湿性粉剂1500 mL/hm2处理。根据不同处理间的防治效果及增产效果对比,经综合分析认为:小麦赤霉病可防不可治,发病后用药防治效果很差,所以小麦赤霉病最佳防治时期为初花期(扬花株率5%~10%),25%氰烯菌酯悬浮剂1500 mL/hm2处理在抽穗至扬花期喷施能较好地预防赤霉病的发生,从而获得较高的产量。同时,小麦抽穗扬花期阴雨天多或品种易感病宜间隔5~7天用第二次药。施药后3 h内遇雨,应及时补治。抽穗扬花期遇连续阴雨天气,赤霉病有流行可能时,喷药宁早勿晚,不能等到天晴或扬花时再喷药,应抢雨隙多次喷药防治,使用内吸性好、持效期长的药剂首次防治时期可提前到小麦抽穗初期[19]。

气候影响小麦赤霉病的发生程度。小麦赤霉病是小麦生产上一种典型的气候性病害,品种、地块和长势不同发病有很大差异[20],尤以花期危害最重,小麦抽穗杨花期,若遇到连阴雨天气,容易发病流行,造成穗腐,严重影响小麦产量和品质,因此预防十分重要[21]。多年的经验表明按照预防为主,主动出击的原则喷施杀菌剂对控制病害流行非常关键。生产上首次用药防治小麦赤霉病,掌握“见花就打”的原则,田间有小麦开始开花了就可以用药防治,用药时间便于掌握,而且防治效果好。用药时间推迟,防效下降。因为2015年5月初的干旱少雨,可能使得本次试验中的参试药剂的特性未能较好的表现,需要进一步的试验进行验证[22]。

抗药性监测和早期预警是防治小麦赤霉病的有利措施。受试验设计、土壤肥力、地块条件等限制,本试验未做抗药性赤霉病流行病学的调查。因为赤霉病菌在自然界普遍存在,侵染寄主种类多,繁殖数量大、周期短,而抗药性赤霉病菌在群体中的比例难以检测的水平下,只要经过2~3年就可达15%以上的抗药性病原流行条件。所以今后还要进一步系统抓好抗药性监测,搞好早期预警,及时制定赤霉病防治技术预案,确保工作主动[23]。

综上所述,小麦赤霉病是小麦生产上一种典型的气候性病害,药物防治不影响植株性状。本次试验筛选出防治小麦赤霉病效果最好的新型杀菌剂是25%氰烯菌酯悬浮剂1500 mL/hm2处理,其次是50%多菌灵可湿性粉剂1500 mL/hm2处理。

[1]方兴洲.小麦赤霉病研究进展[J].现代农业科技,2014(23):148.

[2]甘斌杰.2003年安徽省小麦赤霉病的发生特点·防治对策与建议[J].安徽农业科学,2003,43(3):361-362,388.

[3]邵振润,周明国,仇剑波,等.2010年小麦赤霉病发生与抗性调查研究及防控对策[J].农药,2011,50(5):385-389.

[4] 陈将赞,丁灵伟,戴以太,等.不同药剂防治小麦赤霉病试验[J].浙江农业科学,2012,(2):197-198.

[5] 金善宝.中国小麦学[M].北京:中国农业出版社,1996:797-800.

[6]孙光忠,彭超美,刘元明,等.不同杀菌剂防治小麦赤霉病试验研究[J].湖北农业科学,2015,54(1):82-83.

[7] 王丽芳,王越,陈雨,等.不同药剂防治小麦赤霉病的效果研究[J].安徽农业科学,2014,42(7):9642-9343.

[8] 顾宝根,刘经芬.小麦赤霉病菌对多菌灵抗药性的研究[J].南京农业大学学报,1990,13(1):57-61.

[9] 周明国,王建新,陆阅健,等.小麦赤霉病菌对多菌灵抗药性变异研究[J].南京农业大学学报,1994,17(S1):106-112.

[10]恒奎,周明国,王建新,等.氰烯菌酯防治小麦赤霉病及治理多菌灵抗药性研究[J].农药,2006,45(2):92-103.

[11]王龙根,倪珏萍,王凤云,等.新型杀菌剂JS399-19的生物活性研究[J].农药,2004(8):380-383.

[12]金亮,寿伟国,应海明,等.不同杀菌剂控制小麦赤霉病的田间防效比较试验[J].现代农业科技,2016(2):147,153.

[13]谢华伦,彭昌海,张广照,等.不同药剂防治小麦赤霉病试验初报[J].湖北植保,2016,154(1):27-28.

[14]汪强高,朱昕,奚俊,等.不同药剂防治小麦赤霉病药效试验[J].上海农业科技,2015(4):134.

[15]王清文,陆小成,张勇,等.不同药剂防治小麦赤霉病药效试验[J].陕西农业科学,2015,09:33-34.

[16]马勇.小麦赤霉病药防的新理念[J].农学学报,2016,6(4):20-25.

[17]刘志超,胡凤灵,时萍.不同药剂防治小麦赤霉病效果试验[J].安徽农学通报,2015,07(30):104-105.

[18]辛一兰,陈金唤,严福祥,等.小麦赤霉病不同防治适期防效对比试验报告[J].陕西农业科学,2015,08:32-33.

[19]张洁,伊艳杰,王金水,等.小麦赤霉病的防治技术研究进展[J].中国植保导刊,2014(01):33.

[20]王广富.小麦赤霉病的发生及其防控[J].科学种养,2014(05):18-19. [21]谭立云.防治小麦赤霉病见花就打药[J].农药市场信息,2014(11):10-12.

[22]刘小宁,刘海坤,黄玉芳,等.施氮量、土壤和植株氮浓度与小麦赤霉病的关系[J].植物营养与肥料学报,2015,21(2):306-317.

[23]李恒奎,周明国,王建新,等.氰烯菌酯防治小麦赤霉病及治理多菌灵抗药性研究[J].农药,2006,45(2):92-93,103.

Different Fungicides Against Wheat Scab

Zhang Jinliang1,Luo Jun2,Bai Wenjun3,Dong Jie1,Tong Guoxiang2

(1Beijing Plant Protection Station,Beijing 100029,China;

2Beijing Fangshan District Agricultural Science Research Institute,Beijing 102425,China;

3Publicity and Education Center of Beijing Municipal Bureau of Agriculture,Beijing 100029,China)

In order to screen out the safe and efficient fungicides for wheat scab control,a field experiment of 4 kinds of new fungicides on wheat scab was set up,including 20%triadimefon EC,70%tebuconazole WG,50% carbendazim WP,25%beta suspension.At the same management level,a large area comparative demonstration was conducted in compare with the control group treated with water.Results showed that the yield of water treatment was 7976.01 kg/hm2.Among the 4 treatments,the highest yield was 8455.77 kg/hm2with 25%beta suspension 1500 mL/hm2,increased by 479.76 kg compared with the control with an increasing rate of 6%.The second-highest yield was 8155.92 kg/hm2with 50%carbendazim WP 1500 mL/hm2,increased by179.91 kg compared with the control with an increasing rate of 2.3%.20%Triadimefon EC 750 mL/hm2and 70%tebuconazole WG 150 mL/hm2had no significant difference from the control group.It was concluded that 25%beta suspension 1500 mL/hm2had the best control effect,in the spraying heading to flowering stage,it could effectively prevent the occurrence of scab for a higher yield.

Wheat Scab;Insecticide Selection;Yield;Control Effect

S435.121.45

A论文编号:cjas16050009

2016年粮食高产创建病虫害绿色防控技术示范推广(2016BJLGCSCJ006)。

张金良,男,1964年出生,北京人,高级农艺师,本科,长期从事农作物病虫草害防治工作。通信地址:100029北京市西城区北三环中路9号北京市植物保护站,Tel:010-82078489,E-mail:zhang640722@sina.com。

白文军,女,1968年出生,北京人,副编审,本科,学士,长期从事都市农业调研宣传工作。通信地址:100029北京市西城区裕民中路6号北京市农业局宣传教育中心,Tel:010-82031897,E-mail:515185951@qq.com。

2016-05-12,

2016-06-21。