试论大地湾遗址二期房屋的分类

于 璞(北京大学考古文博学院)

试论大地湾遗址二期房屋的分类

于 璞

(北京大学考古文博学院)

大地湾 房址分类 仰韶文化 渭水流域

大地湾遗址位于甘肃省秦安县清水河南岸的阶地和缓坡上,是渭水流域重要的新石器时代遗址。该遗址的文化遗存共分五期,第一期为老官台文化,第二期至第五期为仰韶文化早、中、晚期和常山下层文化,共发现240座房屋①。房屋是史前聚落最重要的基本构成要素,对房屋进行分类是进一步探讨聚落形态的前提②。严文明先生曾对包括大地湾遗址房屋在内的仰韶文化房屋进行了整体性系统性分析③。此后,相关研究文章对大地湾房屋建筑进行了分析④,对其建造技术进行了研究⑤,并讨论了聚落形态和房屋建筑有关的经济形态等多方面的问题⑥。《秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告》(以下简称《大地湾》)对于遗址发现的房屋进行了较为详细的叙述和分析⑦。这里我们在以往学者研究的基础之上,对大地湾二期房屋分类进行讨论。

一、关于中型房屋的问题

大地湾二期属于仰韶文化早期遗存,发现有156座房屋⑧。《大地湾》主要依据房屋面积大小对大地湾遗址二期的房屋进行了分类,认为面积超过56平方米为大型房屋,面积在25 -56平方米之间为中型房屋,面积小于25平方米为小型房屋⑨。依据以上的分类结果,大地湾遗址二期的大、中、小房屋分别是5座、34座和58座,其中属I段、II段和III段的中型房屋分别为9座、17座、8座,各段的小型房屋分别为14座、35座、9座。可见,各阶段的大型房屋都比较少,分别只有1、2座,而中型房屋和小型房屋数目相对较多,后两者之比在I段和II段约为1 :2,在III段约为1:1⑩。因此,依照《大地湾》中对房屋的分类,可知大地湾二期的中型房屋周围可能只有1或2座小型房屋与之配套。

大地湾遗址二期聚落和姜寨一期及北首岭聚落是渭水流域发掘较为完整的三处仰韶文化早期聚落遗址。姜寨一期聚落遗址内的房屋布局和房屋的分类具有代表性,展现了当时中型房屋与小型房屋之间的关系和数量之比。姜寨一期聚落中保存较好的中型房屋与小型房屋之比约为1:10⑪。此外,严文明先生经过研究,认为仰韶前期聚落遗址中普遍的由1座中型房屋和几个小型房屋结成一群,或仅由几个小型房屋结成一群⑫。然而,据前文所述,可知《大地湾》中的中、小型房屋数量之比上与姜寨一期有矛盾,也与仰韶前期聚落的组成方式有较大差异。

仰韶文化时期,宝鸡以西的渭水上游地区的房屋一般为方形,极少有圆形,渭水中下游房屋是方形和圆形并重⑬。大地湾遗址位于宝鸡以西的渭水上游,且渭水上游仰韶文化早期房屋面积一般都较大,而姜寨及半坡等遗址却位于渭水中下游,因此,是否可以说中、小型房屋在数量之比是区域特征呢?如果这个说法成立,那么同属于渭水上游且同样以方形房屋为主的北首岭遗址在中、小型房屋的划分上与大地湾遗址应当较为接近,而情况并非如此。

北首岭遗址的中、小型房屋的分类与大地湾遗址二期之间也表现出一定的差异。北首岭南组F35面积约29平方米,北组F17面积为32.94平方米⑭,其面积大于位于渭水下游姜寨一期等房屋中的小型房屋,甚至超过了部分中型房屋。如果依照《大地湾》中的划分标准,明显可以划入中型房屋。但严文明先生经过对仰韶文化房屋的总体观察,把这两座房屋进行划分时并没有因为面积大就划入中型房屋,而是划入小型房屋⑮。因此,就渭水流域上游的仰韶文化早期遗址发现的房屋之面积而言,即使达到30平方米左右的房屋,仍然要经过进一步的分析来决定是划入中型房屋还是小型房屋。另外,中型房屋介于小型房屋和大型房屋之间,其与后两者在面积上有可能有交叉,功能上亦可能接近,因此,对中型房屋的确认是房屋分类中的难点,需要进一步讨论。

《大地湾》根据房屋的面积对房屋进行分类易于操作,标准明确,但这种分类方法仅仅根据房屋面积的大小,以致于在确定各类房屋分类的面积临界点上却缺乏依据。《大地湾》二期里中型房屋太多,小型房屋太少的问题可能和确定中型房屋的标准有一定的关系。房屋之间的大小的差别,表面看起来只是面积大小的不同,实际上是用途的不同⑯。《大地湾》中以面积为标准确认房屋的种类,忽视了在确定中、小型房屋的面积临界点时的区域性特征差异,也忽视了房屋内的布置等因素。

二、房屋的类型划分

房屋的平面形状等所体现的是房屋的建筑技术,不能揭示房屋的不同功能,而就功能来说“关键是要看室内布置⑰”。房屋的室内布置包括灶坑、土床、室内窖穴和房屋地面上发现的陶器等等。由于遗址内多数房屋室内未发现其所属的陶器,因此,就现有发掘材料而言,室内的土床、灶坑最能体现房屋的功能特点。这里我们首先根据室内是否发现灶坑将房屋分为两大类,之后根据灶坑周围有无土坎或泥圈⑱等将房屋分型,再根据有无土床的情况分亚型。

1.有灶坑的房屋

A型:仅有单灶的房屋。这一型的房屋室内只有一个灶坑,且灶坑周围没有土坎或泥圈。根据室内有无土床的情况分为两个亚型。

Aa型:没有室内土床的房屋。属于这一型的房屋共有101座。其中长方形房屋22座,分别是F7、F11、F12、F101、F208、F215、F250、F254、F255、F305、F319、F320、F332、F334、F348、F349、F352、F376、F381、F600、F606、F713;

方形房屋48座,分别是F1、F2、F4、F5、F10、F13、F100、F102、F103、F200、F201、F203、F204、F209、F212、F218、F219⑲、F223、F227、F230、F232、F237、F249、F251、F308、F321、F322、F328、F337、F341、F351、F353、F354、F360、F361、F363、F364、F366、F369、F370、F373、F377、F383、F384、F601、F602、F603、F714;

椭圆形房屋1座,是F238;

形制不清的房屋30座,分别是F105、F106、F107、F202、F214、F221、F231、F235、F236、F252、F256、F327、F333、F335、F336、F339、F346、F374、F382、F386、F387、F604、F607、F608、F700、F706、F707、F708、F710、F711。

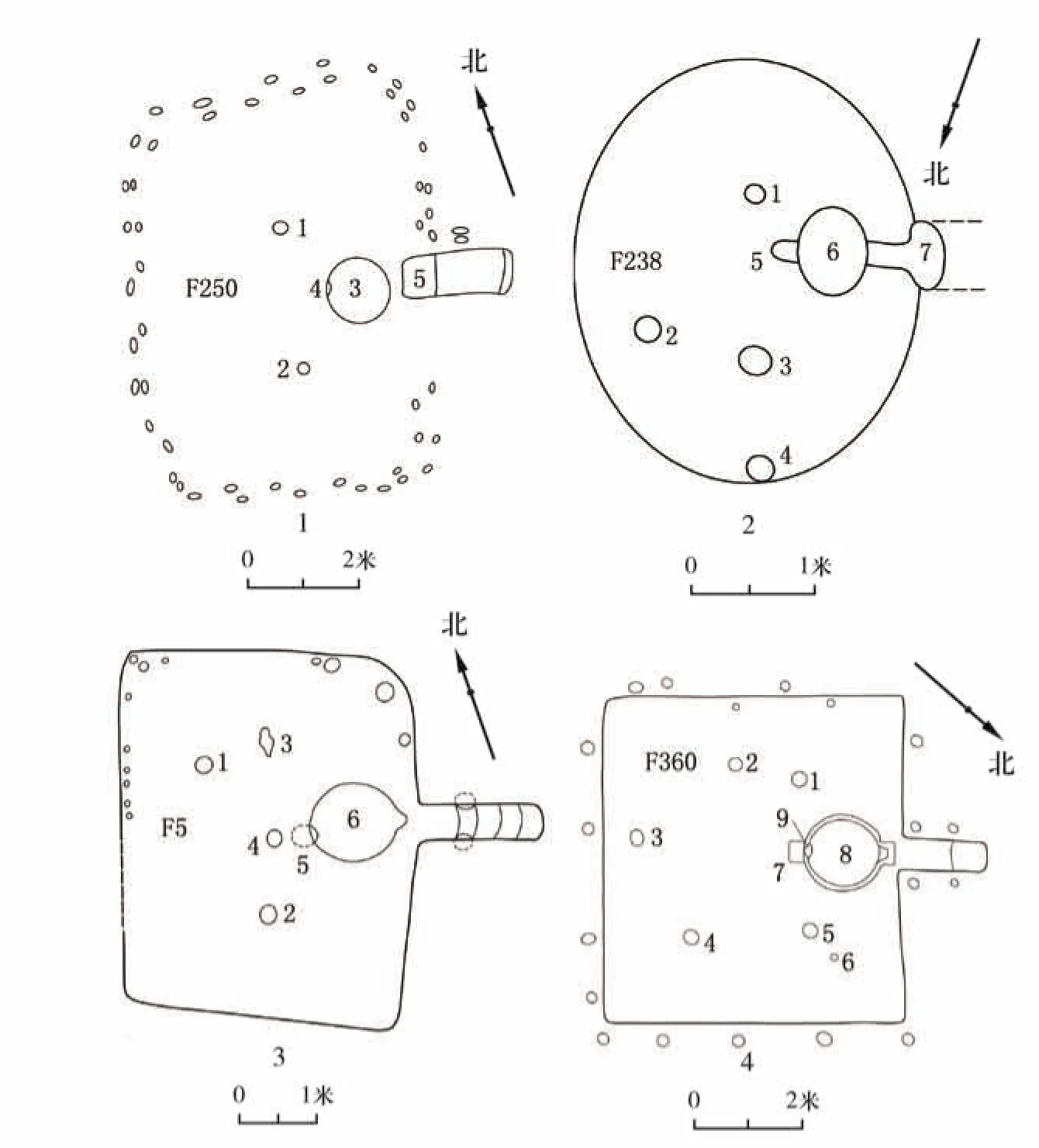

以上房屋在《大地湾》正文中仅叙述了F1、F5、F238、F250、F255、F349、F360、F714。我们以长方形房屋F250、椭圆形房屋F238,以及正方形房屋F5、F360为例。

F250为板式墙柱的长方形房屋,穴室南北长约6.8、东西宽约5米。门道内端设有一长方形通风坑,底部的通风孔直通室内灶坑;正对门道处有一圆形桶状灶坑,其底东部开有一通风孔,西部设有一袋状火种洞。居住面保存较好,黄色草筋泥抹成。居住面中部南北向排列2个柱洞,四周分内外两层排列墙柱柱可能是保护下部的火种罐的。居住面和墙壁均用草拌泥涂抹。居住面上有五个较大的柱洞。(图一,4)。

Ab型:有室内土床的房屋。属于这一式的大地湾遗址的房屋是F246,以及形制不清的房屋F365⑳。由于《大地湾》正文中只叙述了F246,故以此为例。

F246为方形圆角半地穴式。室穴东西长8.38、南北宽8.3米。门道内端挖有一横长方形圆角的坑,可能原准备作通风坑道用,但未打通。正对门道处有一圆桶状灶坑,内无藏火种设备,也无通风孔道。室内东北角处建有一长方形草泥台,应为土床,其高于居住面0. 2米,东西长3.3米,南北宽2.1~2.2米。居住面涂以草筋泥,表面残留有褐红色颜料痕迹。居住面上4个柱洞呈方形分布,在房基外围一周发现25个柱洞(图二)。洞52个(图一,1)。

F238为圆形半地穴式,穴室南北径3. 7、东西径3.1米。门道已被晚期破坏,仅存有入口处的一椭圆形通风坑,其东壁向室内灶坑通一孔道。居住面西部正对门道处有一椭圆形灶坑,其西部有通风孔道与通风坑相通,东部设有一火种洞。居住面草泥厚0. 05米。柱洞仅见室内4个。(图一,2)。

F5为方形半地穴式,穴室长4.8米、宽4米。居住面中部正对门道有一瓢形灶坑,其东部向门道方向伸出一个三角形的通风坡道,通向灶坑底部。灶尾埋有火种罐。居住面涂以草筋泥。灶西0.5米处的居住面上有一圜底圆坑,内壁均以草泥土抹光,似为放置尖、圜底器而设置的。居住面上分布有大小不等的一些柱洞(图一,3)。

图一 Aa型房屋

图二 Ab型房屋

F360为圆角方形半地穴式,穴室长5.96、宽5.7米。门道内端设有一个边缘略高于居住面的椭圆形灶坑。灶坑后部有一火种罐,北部有通风道。灶坑南侧有一个高出居住面的小平台,长0.38、宽0.28、高0.09米,发掘者推测

B型:有组合式灶的房屋。这一类的房屋或在室内有2个灶,或是在灶坑的周围有土坎或泥圈等与之相配套的设施㉑。根据室内有无土床的情况分为两个亚型。

Ba型:没有室内土床的房屋。属于这一式的大地湾遗址的房屋共24座㉒。其中长方形房屋共5座,分别是F3、F224、F234、F712、F715;方形房屋共13座,分别是F206、F245、F301、F303、F306、F307、F310(有套穴)、F331、F347、F355、F362、F375、F709㉓。椭圆形房屋1座,是F207;形制不清的房屋5座,分别是F213、F220、F222、F367、F368。

以上房屋在《大地湾》正文中仅叙述了F207、F245、F301、F303、310、F355、F709、F712。我们以长方形房屋F712、椭圆形房屋F207、正方形房屋F301,以及有套穴的F310为例。

F301为近方形半地穴式房屋,穴室南北长6.24、东西宽5.29、残深0.4 -0.58米。门道内端有通风坑。侈口圆桶状灶坑位于室中正对门道处,灶底东部设有藏火种洞,西部开有通风孔道,与门道内部通风坑相通。灶口与通风坑之间设有半圆形草泥台圈,呈扇面状向灶坑包围。居住面以草泥涂抹,上涂有褐红色颜料。室内柱洞共有16个(图三,1)。

F310为方形圆角半地穴套穴式房屋。前穴室平面近方形,南北长6.1米、东西宽5.6米。近门道处有一瓢形灶坑,无火种洞。灶坑向门道处延伸出一条通风道。居住面涂抹草拌泥。室内中部有三个较大的柱洞。后穴室面积较小,平面近方形,位于前室东北角的后方,打破东北角并向东扩出1.9米左右,北部也略扩出0.65米,南北长3.9米、东西宽3.6~3.85米。居住面涂抹草拌泥,涂有红褐色颜料。后室居住面低于前室0.2米。后室偏西有一圆形浅灶坑,中部有两个柱洞(图三,2)。由于前穴室和后穴室都各有一个灶坑,因此我们将F310归为拥有组合式灶的房屋。

图三 Ba型房屋

F207为圆形房屋。残存房屋的南半部,其为东西长8. 6、南北宽约5.5米的半月形。依照残存居住面和灶坑及通风坑的东西中心线为中轴,推测复原其房屋的室内面积当约为东西径8.6、南北径9.7米。居住面东部上有一椭圆形灶坑。灶坑东部设有半圆形草泥台圈㉔,底部的西面有一藏火种洞。灶底东部开有一直通风孔,与灶坑东部的通风坑相通。居住面涂抹草拌泥。发掘者推测室内应有四个柱洞(图三,3)。

F712为木骨泥墙长方形房屋,穴室结构不太规整,前窄后宽。门道内端挖一个长方形通风坑。通风坑东边底部与室内灶坑之间有通风孔。通风坑与灶坑间用草泥筑起一高0. 08米的“凹”形平台,两侧与前穴壁相连接。正对门道的室内有一圆形桶状灶坑,灶坑东部埋设有一火种罐,灶底西部有一通风孔与通风坑相通。居住面涂抹草泥。灶坑北部有1个较大的柱洞;室内西南角及东壁沿线,共分布有6个较小的柱洞;穴壁内的木骨泥墙柱有49个柱洞(图三,4)。

表二 各类型房屋面积统计表㉕

图四 Bb型房屋

Bb型:有室内土床的房屋。这一型的房屋有组合式的灶,且室内有一个土床。属于这一式的大地湾遗址的长方形房屋是F17(有套穴)、F605;方形房屋有是F229 、F385。以上房屋在《大地湾》正文中除F385外,均叙述。我们以F17、F229、F605为例。

F17为带室内坑式小间并有室内窖穴的长方形房屋。穴室保存较好,前部南北总长7、后部7. 2米;北部东西宽5.6、南部6.1米。主室门道内端为通风坑,坑底西部向室内灶坑开一通风孔,此通风坑与灶坑间距是所有房屋中间距最长的一个。门道与灶坑间设一横长方形平台。平台中部正对门道处有一可放置器物的圜底形圆坑。门内通风坑口北侧于草泥平台上挖出一个沟槽。主室的圆灶坑带一个台阶,灶底无藏火种洞,仅在东部开有一通风孔。在主室东南角处建有一草泥平台样式的土床。坑式小间叠设于主室北部,东壁略有错位。小间穴室低于主室居住面0. 25米,东西长3. 9、南北前宽2.8、后宽3.1米。小间灶坑,位于小间中部偏南,为方形圆角,无火种洞和通风口,仅有残留灰烬。主室居住面与套间穴壁草泥相连接。柱洞仅在室内有5个。此外,在主室与小间的西北角处有一椭圆形带旋转阶梯的室内窖穴(图四,1)。

F605为长方形房屋,穴室东西长6. 58、南北宽4.8米。圆桶状灶坑位于室中正对门道处,其底部东南设有一袋状藏火种洞。灶坑前部无通风孔。门内入口处被后期破坏成一椭圆形土坑,或初建的通风坑。此外,在灶前居住面上设有一横长条形泥坎。室内西南角处建有一近方形土床,为一个表面涂抹平整的草泥平台,高于居住面0.06米。居住面是在夯实的基础上涂抹黄色草筋泥而成。穴壁四周未发现柱洞,仅室中东西向分布有2个柱洞(图四,2)。

F229为方形圆角半地穴式,穴室南北长7. 96、东西宽7.4米。椭圆形桶状灶坑正对门道,灶坑底东部正对门道方向开一长0. 45、宽0.25米的椭圆形通风孔,与门道内挖设的长方形通风坑相通。灶坑底部无存火种设施,而在灶坑后的居住面上竖向埋置一件夹砂小陶罐(火种罐)。灶坑与通风坑之间有用草泥涂抹的并延伸至前壁的凹形泥坎。土床为一草泥高台,位于室内东北角居住面上,高0.18米。居住面上涂抹草筋泥面。穴壁外围分布有21个墙柱柱洞,居住面有5个柱洞(图四,3)。

2.无灶坑的房屋

属于这一类的房屋只有两座方形房屋,是F8㉖、F338㉗。这两座房屋在《大地湾》正文中均未叙述。

3.灶坑有无不确定的房屋

属于这一类的房屋均为形制不清的房屋,共23座㉘, 分 别 是F6、F9、F14、F16、F104、F216、F217、F225、F226、F228、F233、F239、F240、F253、F302、F309、F318、F340、F345、F356、F358、F379、F380。此类房屋在《大地湾》正文中都没有叙述。这一类房屋均在登记表中没有灶坑记录,其居住面残破,所以归入灶坑有无不确定的房屋。

三 、 房屋的功能与分类

在上文中我们将大地湾二期的房屋分为三类,并在第一类中分出二型、四亚型,现在我们结合其功能和规模对其进行分析。

Bb型的4座房屋室内布置较为完备,都有组合式的灶及土床,拥有较为优越的炊饭、就寝的功能。而其中的F229的面积达到58平方米,其炊饭、就寝以及起居的效能最为优越,室内也有较大的活动空间,可供较多的人在其中活动,因此可归之为大型房屋;属于Ba型的F207、F245、F709在室内只有组合式的灶,但其面积也较大,分别达到83、67㉙和61平方米左右,也应归为大型房屋;属于Ab型的F246在室内有一个土床,其面积接近70平方米,亦可归之为大型房屋。

如上述分析,大型房屋的室内布置以土床和组合式的灶为特征,兼有较大的室内面积。而有一些房屋就室内布置而言与大型房屋有相似之处,或是室内有土床,或有组合式的灶,或室内面积较大,不过其室内布置较大型房屋简单,炊饭和起居的功能稍逊于大型房屋,室内面积也相对较小。其中属于Bb型的F17在室内有土床,灶前有泥圈土坎,室内布置与大型房屋相同,而面积偏小,约为44平方米㉚,因此归之为中型房屋为宜。如属于Ba型的房屋中F307、F347、F355、F310㉛都拥有组合式的灶,但没有土床,面积约在40~48平方米,因此归之为中型房屋为宜。Aa型的F601、F102仅有单灶,而面积较大,前者达到50平方米左右,后者残存面积已经达到43平方米,因此归之为中型房屋为宜。

除大型、中型房屋以外,小型房屋占大多数。属于Aa型的房屋室内都有灶坑,可见都具有炊饭的功能,而房屋的面积一般较小,室内活动空间有限。除已经确定为中型房屋的F102、F601以外,其它Aa型房屋的面积范围约为5~39平方米,且占Aa型总数85%房屋的面积在20±10平米左右,因此这些房屋大多可归之为具有炊饭功能的小型房屋。属于Ba型的房屋中F234、F301、F303、F306、F310、F331、F362都拥有组合式的灶,但没有土床,面积较小,约在26~38平方米,因此归之为小型房屋为宜。同样属于Ba型中的F3、F206、F224、F375、F712、F715的面积约在12~21平方米之间,归为小型房屋为宜。而属于Bb型的F385、F605有组合式的灶,在室内都有土床,室内布置接近大、中型房屋,而面积较小,分别约为28平方米和31平方米,因此归之为小型房屋为宜。这些小型房屋都具有炊饭功能。

第二类房屋有2座,室内都没有灶坑,可见其没有炊饭的功能,面积分别是22平方米、35平方米,归为不具有炊饭功能的小型房屋。

除以上房屋之外,还有一部分房屋形制不清,面积大小不能确定,暂时不进行分类。这些房屋包括属于Ba型中的F213、F220、F222、F367、F368和第三类的26座房屋。而属于Ab型的大地湾F365室内有土床,然而被破坏严重,形制不清,暂不归类。

至此,我们将大地湾二期中保存较好的房屋分别归类为大型房屋、中型房屋、具有炊饭功能的小型房屋和不具有炊饭功能的小型房屋。我们可以看出,大型房屋的面积在58~83平方米,室内都有土床,多数拥有组合式灶坑;而7座中型房屋的面积在40~50平方米,面积跨度相对较窄,多数拥有组合式的灶坑,其中F17还有土床;大多数的小型房屋面积在30平方米以下,室内仅有单灶。就房屋的用途而言,大型房屋的炊饭和起居的功能相对最强,而小型房屋的功能稍逊于中型房屋,至于没有灶坑的房屋的功能则有待进一步分析。

注 释

①甘肃省文物考古研究所:《秦安大地湾新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,2006年4月。本文相关材料均引自此报告。

②严文明:《仰韶房屋和聚落形态》,载《仰韶文化研究(增订本)》,240页,文物出版社,2009年9月。

③严文明:《仰韶房屋和聚落形态》,载《仰韶文化研究(增订本)》,194~256页,文物出版社,2009年9月。

④钟晓青:《秦安大地湾建筑遗址略析》,《文物》2000年第5期;郎树德:《大地湾遗址房屋遗存的初步研究》,《考古与文物》2002年第5期。

⑤李最雄:《我国古代建筑史上的奇迹——关于秦安大地湾仰韶文化房屋地面建筑材料及其工艺的研究》,《考古》1985年第8期;杨鸿勋:《论“黄帝合宫”的形制——大地湾F901复原论证》,载《杨鸿勋建筑考古学论文集(增订版)》,清华大学出版社,2008年,69页~73页;程晓钟:《大地湾居住遗址的复原推测及初步研究》,《考古与文物》2010年第3期。

⑥张力刚、程晓钟:《试论大地湾环壕聚落的演变及其社会性质》,《丝绸之路》2001年第1期;郎树德:《大地湾遗址的发现和初步研究》,《甘肃社会科学》2002年第5期;郎树德:《甘肃秦安县大地湾遗址聚落形态及其演变》,《考古》2003年第6期;郎树德:《大地湾考古相关问题研究》,《华夏考古》2009年第3期;彭博:《大地湾遗址仰韶时代聚落的经济结构与社会分工》,《草原文物》2015年第1期。

⑦甘肃省文物考古研究所:《秦安大地湾新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,2006年4月。

⑧甘肃省文物考古研究所:《秦安大地湾新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,2006年4月。

⑨甘肃省文物考古研究所:《秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告》,第82页,文物出版社,2006年4月。

⑩据《秦安大地湾——新石器时代遗址考古发掘报告》第八章结语部分,697~700页。

⑪严文明:《姜寨早期的村落布局》,载《仰韶文化研究(增订本)》,180页,文物出版社,2009年9月。根据此文中相关内容的分类方法进行计算,得出姜寨中、小型房屋之比约为1: 10。

⑫严文明:《仰韶房屋和聚落形态》,载《仰韶文化研究(增订本)》,250页,文物出版社,2009年9月。

⑬严文明:《半坡类型的埋葬制度和社会制度》,载《仰韶文化研究(增订本)》,299页,文物出版社,2009年。

⑭中国社会科学院考古研究所:《宝鸡北首岭》,文物出版社,第14、17页, 1983年。

⑮严文明:《仰韶房屋和聚落形态研究》,载《仰韶文化研究(增订本)》,202~203页,文物出版社,2009年。

⑯严文明:《仰韶房屋和聚落形态》,载《仰韶文化研究(增订本)》,235页,文物出版社,2009年9月。

⑰严文明:《姜寨早期的村落布局》,载《仰韶文化研究(增订本)》,181页,文物出版社,2009年9月。

⑱杨鸿勋:《仰韶文化居住建筑发展问题的探讨》,《考古学报》1976年第1期注38。经杨鸿勋先生考证,仰韶文化房屋灶坑周围的泥棱后世称之为“灶陉”,其是锅台或灶台的祖形,在上面可承放器物。

⑲房屋登记表中注明灶坑“未清出”。

⑳F365《大地湾》中没有具体叙述,仅在登记表中提及。

㉑由于大地湾二期房屋的灶坑有火种洞的情况较为普遍,同时由于房屋登记表中没有提及,致使无从查证大部分房屋的情况,故灶坑有无藏火种洞的情况不作分型的标准;同样,灶前有小坑或通风坑的情况在登记表中也没有提及,故不作为分型标准,正文中所叙述的房屋的灶前有小坑、通风坑或通风孔的F229、F245、F303、F355、F301、F17、F712、F207已被纳入有组合式灶的房屋中,此外,具有相同特征的F1、F246、F250、F714、F238则视作仅有单灶的房屋。

㉒大地湾二期一些房屋灶前有坎,可能是作为灶台使用的,其情况与姜寨一期房屋普遍在灶坑周边有一周凸脊灶圈不同,应当视为组合灶。而大地湾二期的F207的灶前有半圆形的灶圈也应视为灶台,因此F207的灶也是组合式的灶。

㉓大地湾F709室内有两个灶坑,是组合式的灶。

㉔正文中没有提及灶坑前泥圈的情况,而根据F207平剖面图及房屋登记表确认其有早前泥圈。

㉕形制不清的房屋未做面积统计。

㉖F8在登记表中注明其“较完整”,未有灶坑记录,暂将其归入无灶类房屋。

㉗F338在登记表中注明其“保存状况基本完整”,未有灶坑记录。在大地湾二期I段遗迹分布图上F338则只绘出了一半。这里暂依登记表,将其归为无灶类房屋。

㉘这23座房屋都被破坏严重,形制不清,故归入灶坑有无不确定类。

㉙属于大地湾第二期II段的房屋F245在房屋登记表中的长8.5、宽7.9米,而在报告84页的正文中却指出F245穴室南北长8.4、东西宽7.9米,两处所述及的F245的长明显有出入,故F245的面积取大约数。

㉚F17的面积不含小间穴室的面积。

㉛F310的面积为43平方米,叠压的居住面未重复计算。

责任编辑:党 郁

Dadiwan; Houses Classification; Yangshao Culture; Wei River Valley

The houses of the second period of the Dadiwan site were divided into large, medium and small types on the basis of their size. Because of some problems of this classification, we need to reconsider and discuss. Based on the different characteristics of housing interior layout of houses of the second period of the Dadiwan site, the author divided the houses into different types and shapes, and then combined with the function and scale, classified them again.