成都卵石土地区基坑开挖变形特征现场试验研究

范文军, 冯世清, 胡 熠

(1.绿地集团成都申蓉房地产开发有限公司,四川成都 610031;2. 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司, 四川成都 610052)

成都卵石土地区基坑开挖变形特征现场试验研究

范文军1, 冯世清2, 胡熠2

(1.绿地集团成都申蓉房地产开发有限公司,四川成都 610031;2. 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司, 四川成都 610052)

为研究成都卵石土地区基坑变形特征及现有的基坑变形计算方法在成都卵石土地区的适用性,以成都某深基坑工程建设为依托,在现场选取具有代表性的基坑支护结构,对支护结构受力变形特征进行长期的现场测试分析,并将现场实测结果与现有设计理论的计算结果进行对比,讨论分析现有基坑支护结构变形计算方法在成都卵石土地区的适用性。

卵石土;基坑;桩锚结构;变形特征

成都地区地质条件有其独特性,中心城区及城西为岷江一级阶地,地层主要以卵石层为主。目前成都地区的卵石土基坑大多按照承载能力极限状态进行支护设计,虽然基坑整体垮塌事故较少,但出现变形过大而影响周边环境,造成建筑物沉降过大、倾斜、开裂的现象时有发生。其中最典型的项目为成都某广场项目,由于基坑变形过大造成周边建筑物开裂,经济赔偿过亿。此外,成都市区内建成和在建的地铁线路已达8条,地铁在城市中呈网状分布,越来越多的基坑工程面临对地铁的保护问题,地铁保护的核心问题又是如何控制基坑变形。因此,对成都卵石土地区深基坑变形特征的研究具有十分重要的意义。

基坑的变形特征是个十分复杂的岩土工程问题,与场地工程地质条件、支护结构形式、开挖过程等因素都有关,目前尚无完善的理论计算方法。鉴于上述情况,本文以成都某深基坑工程建设为依托,通过对现场基坑支护结构的受力变形特征进行长期测试分析,并将现场实测结果与现有设计理论的计算结果进行对比,讨论分析现有基坑支护结构变形计算方法在成都卵石土地区的适用性。本文中的研究成果可以为成都卵石土地区基坑支护工程设计、施工提供理论指导,积累成都卵石土地区的基坑支护工程设计、施工经验。

1 工程概况

该基坑位于成都市区内,基坑周长约为242 m,开挖深度约15 m。基坑周边密布大量老旧建筑,地下室结构几乎占满了建筑红线所包括的用地范围,加大了基坑支护结构设计施工难度(图1)。

图1 成都某基坑现场照片

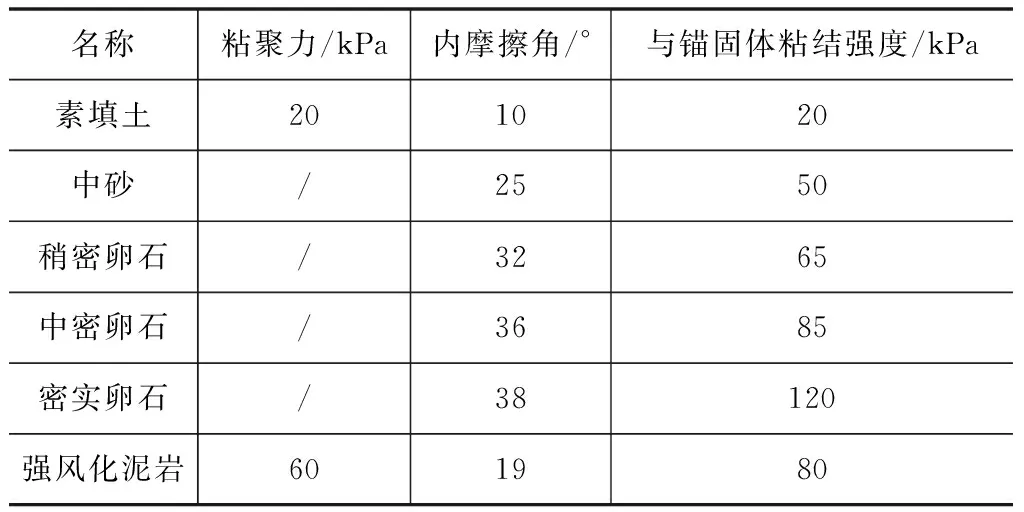

场地内岩土从上至下依次为:第四系全新统人工填土层、第四系全新统冲洪积层和白垩系泥岩。基坑边坡岩土力学性质指标如表1所示。

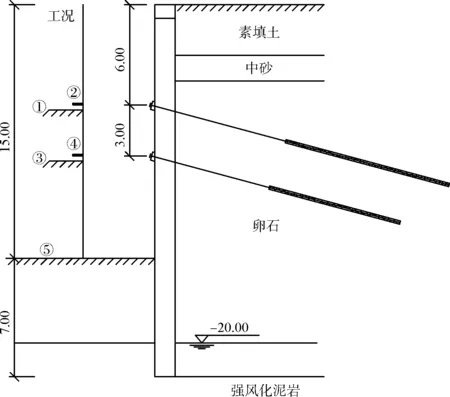

由于基坑周边建筑物较多,根据已有建筑的基础结构形式,制定的基坑开挖支护方案为:基坑西、北两侧采用双排预应力锚索锚拉桩支护,南侧采用单排预应力锚索锚拉桩支护,东侧采用悬臂桩支护。设计的支护桩桩径1.2 m,桩间距2.2 m,有效桩长22 m,嵌固深度7 m,桩顶标高为±0.00 m,在-6.0 m、-9.0 m两处设置2道φ150内灌浆预应力锚索,锚索长度分别为18 m、15 m,锚固段长度分别为10 m、8 m,锚索锚固在支护桩身上,不设置腰梁,如图2所示。

表1 基坑边坡岩土力学指标

图2 基坑支护方案

2 现场试验测试方案

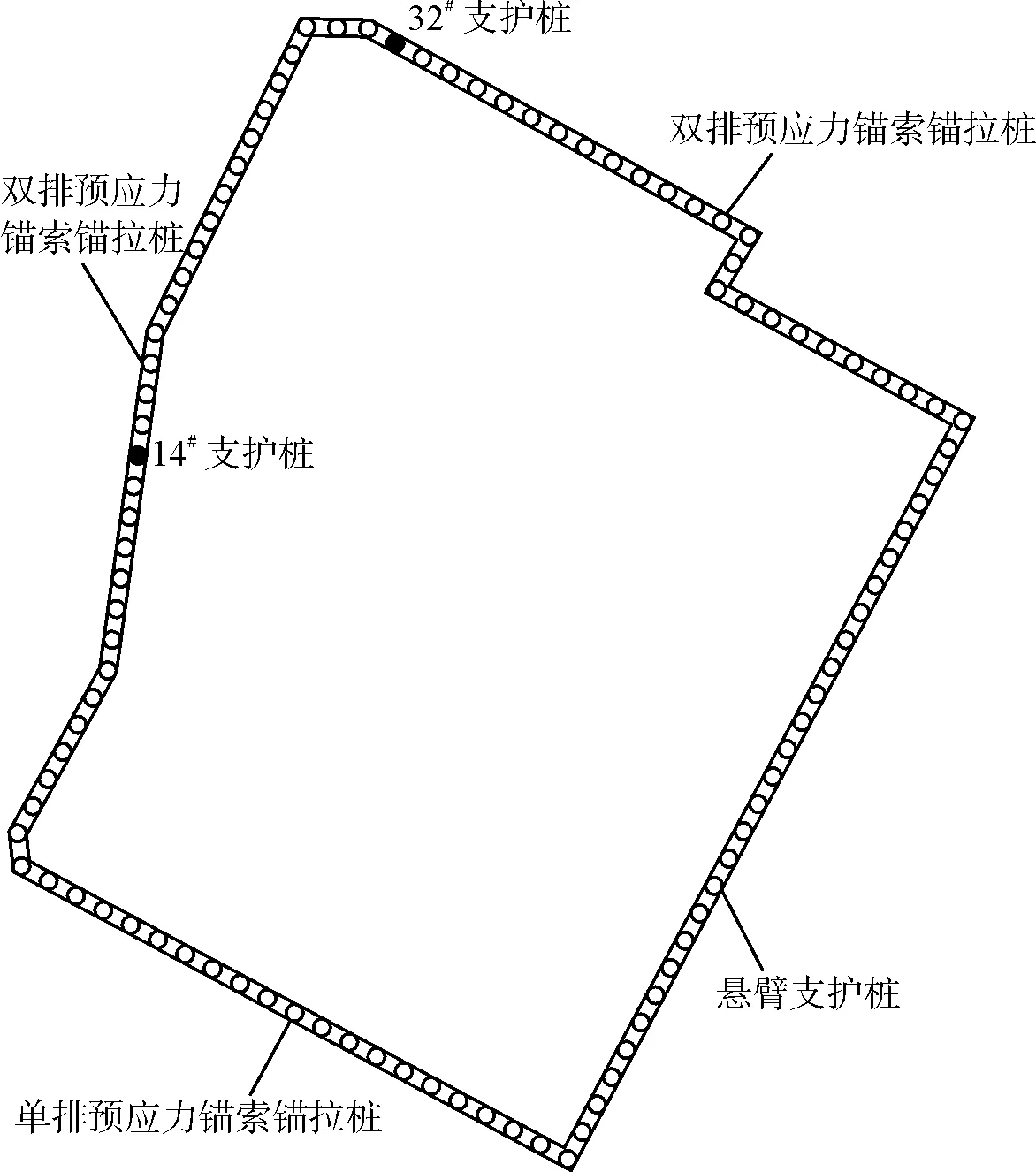

考虑到基坑不同位置的支护桩在变形特征上具有差异性,在现场选取了具有代表性的14#支护桩和32#支护桩为试验测试桩,其中14#支护桩位于基坑西侧中部位置,32#支护桩靠近基坑北侧角落位置,两试验测试桩的位置如图3所示。

图3 现场试验桩位置

现场监测项目主要包括桩体钢筋应力、桩体水平变形和锚索应力。桩体钢筋应力采用埋设在钢筋上的钢筋计测量,在支护桩靠近基坑侧和远离基坑侧各布置一组钢筋计,钢筋计从距离桩顶2 m处开始布置,竖向间距2 m;桩体水平变形利用埋设在桩身中部的测斜管进行测量,测量时测斜仪的读数间距为0.5 m;锚索应力采用锚索应力计测量。在基坑开挖过程中,测量频率为1次/1天~1次/2天;基坑开挖完成施工基础、地下室过程中,测量频率为1~2次/周;建筑高出地面到基坑回填阶段,测量频率为2次/月;雨天、变形和应力异常变化、基坑处于临界或危险状态时加大测量频率。

3 现场测试结果分析

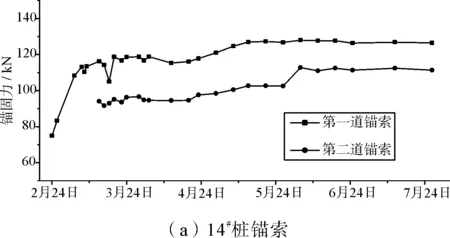

3.1桩身变形测试结果分析

现场测试得到不同开挖条件时14#桩与32#桩的桩身水平位移变化曲线如图4所示,图中指向基坑内侧的变形为正值,指向基坑外侧的变形为负值。从图4中可以看出,各桩桩身水平位移随开挖深度增加而增大,桩顶处的水平位移最大,其中开挖至6 m和9 m时分别施加了两道锚索。开挖结束时,基坑边坡变形并未停止,而是经过了一段时间后变形才逐步趋于稳定。当开挖至基坑底部时,14#桩桩顶变形量约为18.86 mm,32#桩桩顶变形量约为8.87 mm;当基坑回填结束后,14#桩桩顶最终水平位移为20.65 mm,32#桩桩顶最终水平位移为9.53 mm。

图4 不同开挖深度条件下桩身水平位移曲线

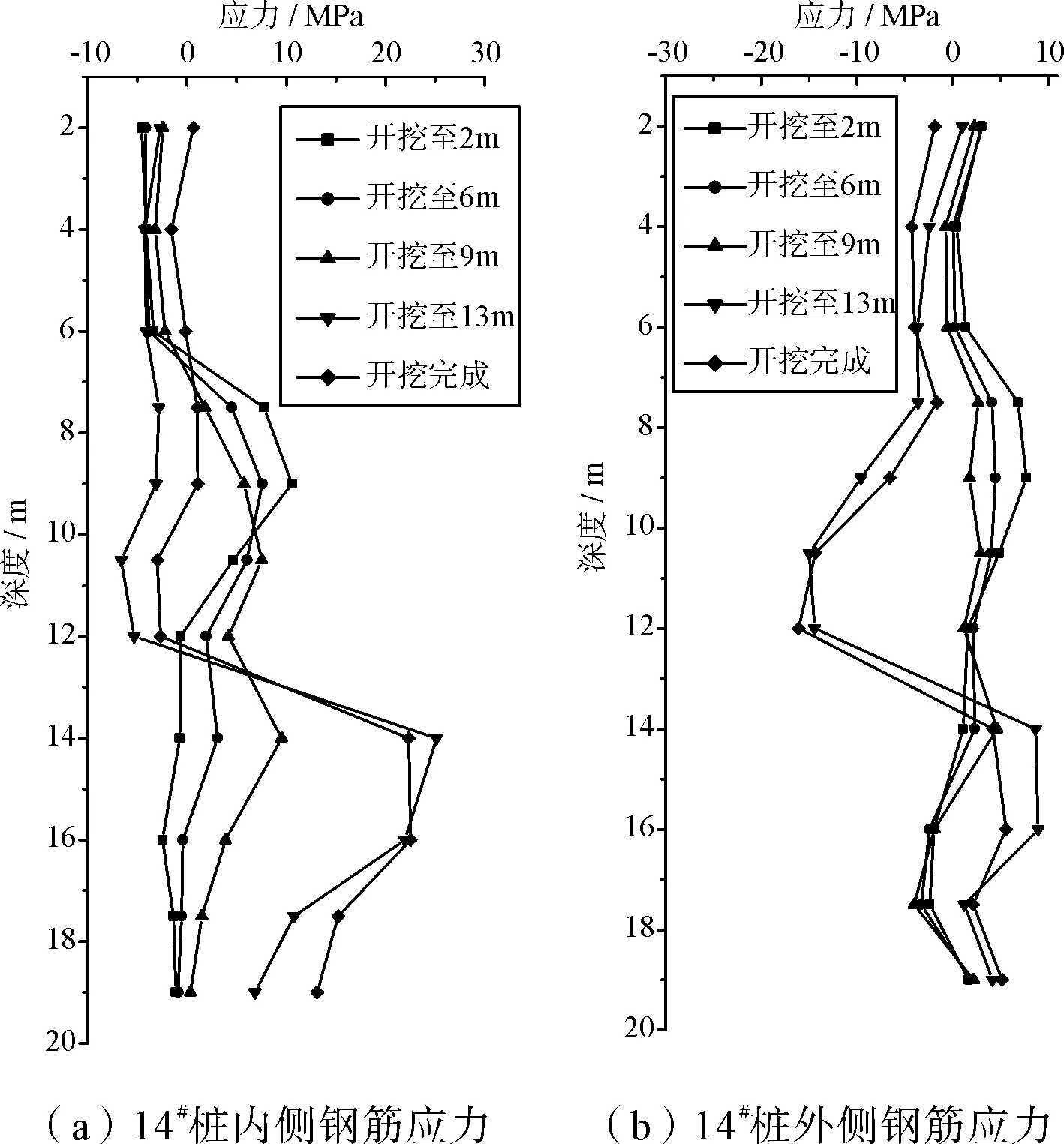

3.2桩身钢筋内力测试结果分析

14#桩与32#桩不同开挖条件下桩身应力分布曲线如图5所示。从图5中可以看出,因开挖卸荷,在土压力作用下基坑内外侧的桩身钢筋应力值随开挖不断增长,其变化值随开挖深度的增加呈逐步增大的趋势,且开挖至坑底时增长并未停止,至基坑回填结束时仍在缓慢增加;在开挖初期桩体表现为悬臂状态,开挖面以上桩身外侧受拉内侧受压,开挖面以下桩身受外侧受压内侧受拉;在设置锚索后开挖面以上逐步变化为外侧受压内侧受拉,开挖面以下逐步变化为外侧受拉内侧受压,完全符合设计计算状态,表明量测的钢筋应力真实反映了设计和实际的结构应力性状。

图5 现场桩身钢筋应力分布曲线

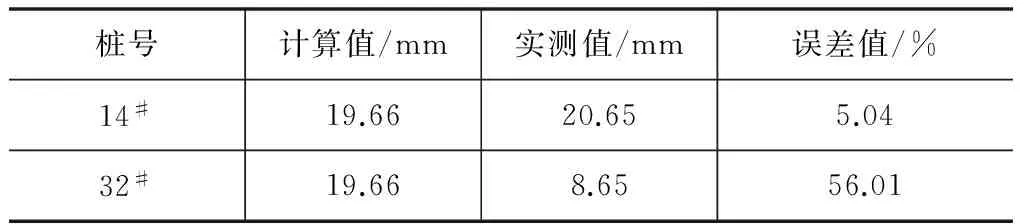

3.3锚索拉力测试结果分析

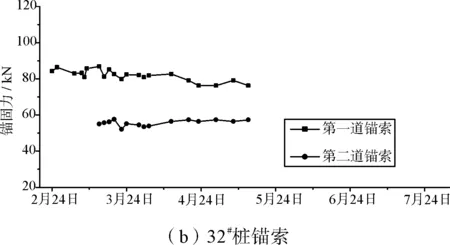

基坑工程中14#桩与32#桩6 m、9 m处各安装一个锚索测力计,其中32#桩锚索测力计因施工影响中途破坏,因此测试数据并不完整。

现场各锚索测力计所测锚索内力随时间变化曲线如图6所示,其中6 m处的锚索预加力为350 kN,9 m处的锚索预加力为300 kN。从图6中可以看出,随着基坑开挖深度的增加,其锚索内力增大,开挖至坑底后锚索内力的变化很快趋于稳定,但锚索在张拉锁定后,锚索内力最大值仅占设计预加力的40 %左右,锚索的松弛效用比较明显。

4 现有设计方法适用性讨论

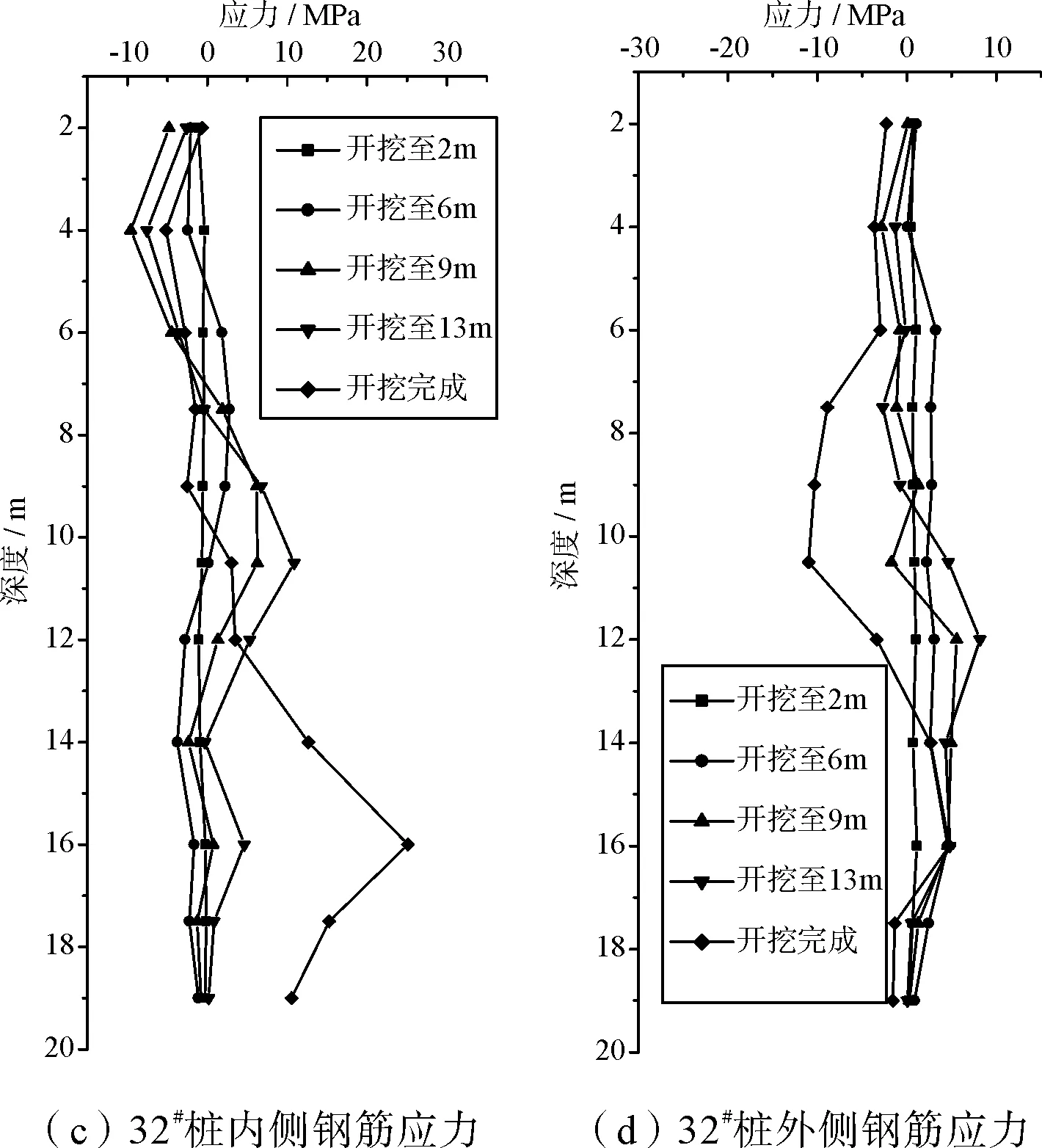

4.1支护结构变形计算结果对比

利用目前成都地区设计院常用的理正深基坑6.0软件对该深基坑工程中支护结构变形特征进行计算,并将计算结果与现场桩身变形测试结果进行比对,各桩的计算最大变形量与实测最大变形量对比如表2所示。从表2中可以看出,14#支护桩处于基坑一侧的中部,其实测值与计算值比较接近,而32#支护桩靠近基坑边角出,其实测值与计算值相对误差较大,但计算值较大,因此采用现有计算软件计算结果更偏安全。

表2 计算最大变形值与实测最终变形量对比

图6 锚索内力随时间变化曲线

4.2支护结构内力特征计算结果对比

现场实测的钢筋最大拉应力及压应力仅为设计值的16.74 %,表明锚拉桩支护结构中,钢筋的承载力能力并未完全发挥,一方面反映出设计偏于保守,另一方面也反映出目前锚拉桩支护结构中对于钢筋配置数量或作用点的计算方法确实存在值得深入研究甚至大量优化的余地。锚索设置位置在锚索张拉后,钢筋应力有减小的趋势,表明锚索的设置和适时施作对改变支护桩结构和整个支护结构应力及变形状态的作用显著。

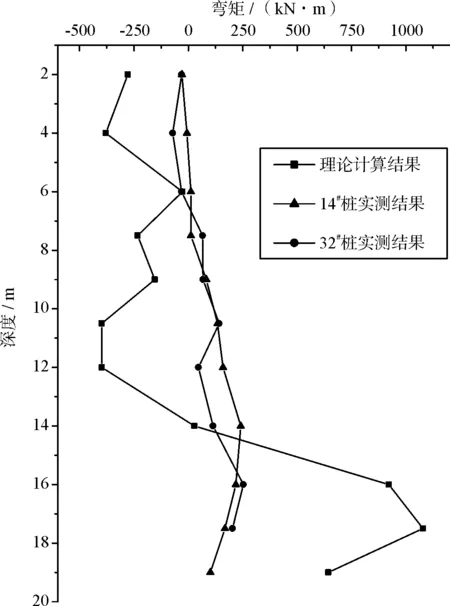

同时也采用理正深基坑计算软件对桩身弯矩进行计算,并与实测结果进行对比,如图7所示。从图7中可以看出,实测弯矩与设计计算弯矩在量值上随桩深度增大逐渐增大,在开挖面附近其差值达到最大,且实测弯矩最大值远小于设计弯矩最大值;14#桩和32#桩在2 m处的计算弯矩为-278.4 kN·m,而实测结果分别为-29.53 kN·m和-30.88 kN·m,说明计算中冠梁水平刚度系数过大。故在设计中应考虑冠梁对桩的约束作用,但其取值不应过大。

图7 实测弯矩与计算弯矩比较

基坑工程设计资料中提供的各监测点锚索的设计预加力及锚索最大内力如表3所示。从表3中可以看出,6 m位置处锚索最大内力实测值仅为预加拉力的25 %~36 %,弹性法设计值和经典法设计值的16 %~23 %;9 m位置处锚索最大内力实测值仅为预加拉力的20 %~38 %,弹性法设计值的13 %~25 %,经典法设计值的23 %~45 %。分析其原因为张拉过程中由于操作的不规范,造成锁定后首次监测结果表明锚索最大内力实测值远小于设计计算得到的锚索内力值。锚索位置越高或越低,实测值与设计值相对比较靠近,但也仅占45%左右,而中间位置的锚索相对差距较大,尽管影响因素较多,但必然包括设计计算方法中存在需要完善的因素在内;实测值与经典法设计值相对比较靠近,表明经典法的计算结果比较接近锚索的实际状况。

表3 锚索设计预加力及最大内力 kN

5 结 论

通过成都某深基坑工程现场测试试验研究和对现有设计方法的讨论分析,得出以下几点结论:

(1)根据现有设计规范和目前成都地区卵石土参数经验取值方法进行设计,基坑支护结构最大水平变形基本能够控制在30 mm以内,但基坑变形的空间效应比较明显,基坑边角处边坡水平变形值远小于基坑边坡中部;

(2)通过将现场实测结果与现有设计软件计算结果进行对比看出,软件计算值相比现场实测值更偏于安全,因此在成都卵石土地区采用现有的岩土设计软件进行设计可以保证基坑安全;

(3)按照目前的支护设计方法,实测支护桩桩身钢筋应力值基本小于设计值的20 %,锚索应力值基本小于设计值的25 %左右,锚索锁定值仅占设计预加力的30 %左右,因此成都地区的卵石土基坑支护设计还存在较大的优化空间。

[1]陈盛金. 成都地铁春熙路站砂卵石地层深基坑工程变形规律研究[D]. 成都: 成都理工大学, 2011.

[2]刘兴旺, 施祖元, 益德清, 等. 软土地区基坑开挖变形性状研究[J]. 岩土工程学报, 1999, 21(4): 456-460.

[3]李科志. 超深基坑开挖地层变形控制措施和工程实践[D].成都: 西南交通大学, 2012.

[4]王利民,曾马荪. 深基坑工程周围建筑及围护结构的监测分析[J].建筑科学, 2000, 16(2):35-37.

[5]廖心北, 陈勇, 朱明. 喷锚支护结构设计及其在成都地区深基坑护壁工程中的应用[J]. 中国地质灾害与防治学报, 1995, 9(l): 105-113.

中建股份科技研发课题(项目编号:CSCEC-2013-Z-25)

范文军,男,工程师,主要从事房地产项目生产管理工作。

TU94+2

B

[定稿日期]2015-12-18