单恒流源电流频率转换技术研究

王媚娇,杨 雨,雷旭亮,陆煜明

(北京航天时代激光导航技术有限责任公司,北京100094)

单恒流源电流频率转换技术研究

王媚娇,杨 雨,雷旭亮,陆煜明

(北京航天时代激光导航技术有限责任公司,北京100094)

本文设计了一种单恒流源电流频率转换电路,使电路的功耗减小一半,更加小型化,并且具有更好的对称性和精度。提出并从原理上论证了这种单恒流源I/F技术的理论依据,设计出相应的硬件电路,验证其原理的正确性和工程上的可行性。为单恒流源I/F技术的研发,拓展了思路,奠定了基础。

I/F电路;单恒流源;电流频率转换技术;线性度

0 引言

电流频率转换技术是在惯性导航系统中,将加速度计的电流输出模拟信号,转化为导航计算机可以进行计算的数字信号。其精度、稳定性直接影响到惯导系统的性能。当前,在惯导系统中,电流频率转换技术,即I/F技术已经比较成熟,并且能够达到比较高的精度。现有的I/F技术,由分立器件实现转化功能,发展到恒流源模块集成化,CPLD/FPGA精确数字控制小型化,AD及DSP的实时补偿等[1-4],已经有了很大的进步,同时给以后的创新发展带来一定难度。

电流信号是一种对环境比较敏感的物理信号,尤其是受温度影响比较严重。在惯性系统中,通常要对I/F板进行温控,就是为了给I/F提供良好的工作环境,然而温度场是比较难控制的,电路中的电子器件繁多,且温度漂移的程度不同,从而对I/F的稳定性、线性度以及对称性始终都会带来一定程度的影响。我们从根源出发,研发了一种新型的电流频率转换技术——单恒流源I/F转换技术,可以将恒流源的功耗降低一半,从而减少了热量的产生,减小了温度影响,提高了线性度以及对称性。

1 单恒流源电流频率转换技术原理分析

1.1单恒流源I/F电路结构

现有的加速度计I/F电路按各个模块的不同功能可以分为:电流积分器、门限装置、逻辑控制器、极性开关和正负恒流源[5]。单恒流源I/F电路结构与现有的I/F电路的积分器相比,门限控制都是一样的,区别在于通过增加转换电容,实现了恒流源的精简,达到降低功耗、提高对称性的目的。其结构如图1所示。

图1 单恒流源I/F电路结构图Fig.1 Configuration diagram of the single constant current source I/F circuit

1.2单恒流源I/F电路电荷量化的机理

电容的放电过程可用指数函数来描述,电容的剩余电荷量由时间常数τ=RC决定[6-7]。电阻阻值R与电容容值C是随温度变化而变化的物理量,温度变化,时间常数就会变化,但转换电容释放给积分电容的电荷量是否会变化,还需要进一步证明。

Qi为转换电容每次释放给积分器的电荷;为转换电容每次释放电荷后留下的电荷;为恒流源每次充入转换电容的电荷。其中,IH为恒流源电流,tC为充电时间;为转换电容释放给积分器电荷的放电时间。

第一次,放电后留下的电荷为:

释放掉的电荷为:

第二次,放电后留下的电荷为:

释放掉的电荷为:

第三次,放电后留下的电荷为:

释放掉的电荷为:

归纳总结得:

第n次,放电后留下的电荷为:

当n→∞时,

由结论可以看出,转换电容经过无数次的充电放电过程后达到平衡,转换电容中的平衡电荷为平衡后的每一次释放的电荷为一定值ΔQ=IHtC,与现有I/F电路效果相同,而且ΔQ与无关,与RC无关,所以虽然温度变化引起的转换电容放电回路的电阻电容的变化,但不影响释放的电荷量大小。转换电容每次释放的电荷量,为恒流源每次充入的定量电荷。

所以通过转换电容简化正负恒流源的设计方案在理论上是可行的。

1.3单恒流源I/F电路具体实现

本文设计了一种模拟开关桥电路,将单恒流源、积分电路与转换电容连接起来,来实现电荷量化过程,如图2所示。在电荷量化过程中,有两个过程:1)通过恒流源对转换电容进行充电;2)通过极性开关控制电荷的流动方向实现正负路的电荷量化。转换电容就像恒流源与积分器之间的中转站一样,将单一极性的恒流源,变换成正负双极性的电荷,释放给积分器。

图2 单恒流源I/F电路实现方案图Fig.2 Diagram of the single constant current source I/F circuit

输入电流I为正电流,当门限触发时首先闭合S5和S4给转换电容C1充电,然后断开S5和S4,闭合S1和S3,将转换电容和积分电路连接起来,由于放大器虚地,相当于将充有电荷的转换电容两端接地,这就将转换电容上的电荷推到了积分电容C2上,中和掉C2上的电荷,由1.2节中的理论分析可知,每次中和的电荷量是相等的。这样就实现了对输入电荷的量化测量。

类似的,输入电流I为负电流时,在放电时相应的闭合开关S2和S4。其他过程与正电流相似。

2 单恒流源I/F电路的硬件实现

从单恒流源I/F电路的结构可以看出,转化电容部分的电路设计是这一方法的核心。所以转换电容,以及模拟开关的设计选择直接影响了这一方法的工程可行性。

由于单恒流源I/F电路是以电荷转移的方式工作,所以对漏电荷有比较高的要求,选择漏电流小,绝缘电阻大,温度系数小的聚苯硫醚电容。并且在容值的选择上,至少要大于积分电容2倍,这样可以减小放电过程中瞬间电流对模拟开关的冲击。本设计选择转换电容C1为0.47μF,积分电容为0.2μF。

一方面,单恒流源I/F电路对模拟开关的要求也不同于传统I/F电路。单恒流源I/F电路在放电时,是通过转换电容实现放电的,所以其物理机制遵循电容的放电特性:可以看出,式中尖峰电流I是很大的,所以需要选取允许通过尖峰电流以及持续电流大的模拟开关。另一方面,因为开关存在内阻,串联电阻的变化会对电路性能产生不可控制的影响,所以在这方面应该尽量减小内阻变化的影响,所以应选取内阻尽可能小的开关。综合上面两种因素,选择了尖峰电流500mA,持续电流300mA,内阻0.5Ω的模拟开关ADG811。

3 单恒流源I/F电路改进

工程实践常常与理论分析是有差距的,初次设计的单恒流源I/F电路测试结果并不理想。正路和负路的对称性和线性度差异都很大。正负路标度因数对称性为1.3×10-4,且正路线性度1.36× 10-4远差于负路线性度3.76×10-5。

3.1模拟开关电荷注入效应的影响及消除

分析电路设计,发现单恒流源I/F电路由于开关较多,并且同时切换带来电路电压的不稳定,引起开关寄生电容的注入,从而带来非线性影响。

集成电路的模拟开关的基本逻辑单元是用PMOS晶体管和NMOS晶体管按照互补对称形式连接而成的。当栅极和源极之间的电压大于某一值后,沟道开始导通,漏—源之间出现导通电流。由于导电沟道的存在,所以栅极和源极之间,栅极和漏极之间都存在着沟道电容。电荷注入效应是当CMOS模拟转换开关的控制端加上控制信号时,由门沟道电容所引起的[8]。对精密测量来说,寄生电容电荷注入带来的精度影响,不能忽视。

从开关的时序逻辑入手,减小电荷注入的影响。以正路为例,如图3所示。

图3 正路放电过程开关电容电荷注入等效图Fig.3 Equivalent diagram of switch capacitor injection in positive channel discharging

放电过程,开关S1的寄生电容为Cj,S3的寄生电容由于直接连接到地,对电路不产生影响,因此可以忽略。应先闭合开关S1,将Cj接到放大器虚地端,将寄生电容中和掉,再闭合S3,完成放电过程,从而避免了Cj对电路的影响。

相应的负路,先闭合S4,再闭合S2。

3.2正负路对称性的问题解决

在对称性方面,正路的性能明显差于负路,分析原因发现,正路在充电放电的不同过程中,其连接真实地的极板不同。也就是说,相对于负路充放电过程,正路的充放电过程存在极板翻转现象,又由于开关同时切换,对开关自身会造成很大的尖峰冲击,都会带来差异性的问题。采取异步放电会减小冲击的影响。虽然这与上一问题的产生原因不同,但却得到了相同的解决方案。

综合考虑,采取更改时序逻辑,正路放电过程先闭合S1,再闭合S3;负路放电过程先闭合S4,再闭合S2。

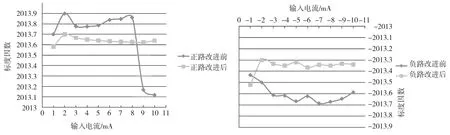

4 改进后实验数据分析对比

改进电路后,对电路进行重新测试,表1是通电20min后的结果。10s脉冲累加求平均值,然后除以输入电流,即折算成标度因数的数据。改进前后数据对比如图4所示。

表1 单恒流源I/F转换电路测试数据对比Table 1 Test data comparison of the single constant current source I/F converter circuit

图4 单恒流源I/F电路改进前后数据图像对比Fig.4 Data comparison of the single constant current source I/F circuit

对表1的数据进行计算,改进后的单恒流源I/F转换电路的正路非线性度为1.28×10-5,负路非线性度为 1.25×10-5。正负路对称性为 2.23 ×10-5。

从所得的测试结果中可以看出,单恒流源I/F转换技术是可以实现的,并具有一定的精度。又由于其正负路在放电过程的差异,所以在正负路的对称性上与设想有一些差异。这也是在以后的研究设计中需要改进的地方。

5 结论

通过对单恒流源I/F转换技术的探索和研究,首先在理论上论证了其可行性,设计了相应的硬件电路并进行了相关实验验证,实验结果表明,单恒流源电流转换技术在实际应用中也是可行的,具有一定的研究与应用价值。但是由于单恒流源电流转换技术自身的特点,使得它对元器件的要求和依赖性比较高,这都是以后研究所要解决的问题。单恒流源I/F转换技术为电流频率转换技术的研究发展拓展了思路,并为以后的研究改进奠定了基础。

[1] 贾苹,李志宏.捷联系统中加速度计的信号采集[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2003,27(2):260-263. JIA Ping,LI Zhi-hong.Data acquisition of accelerometer in strapdown system[J].Journal of Wuhan University of Technology(Transportation Science and Engineering),2003,27(2):260-263.

[2] 马晓雷,刘军,王冬.高精度加速度计信号变换技术[J].无线电工程,2007,37(12):15-17. MA Xiao-lei,LIU Jun,WANG Dong.Signal conversion technology of high-precision accelerometer[J].Radio Engineering,2007,37(12):15-17.

[3] McMakin C.Frequency specific microcurrent in pain management[M].Churchill Livingstone,2010.

[4] Jan-erik Eklundi,Christer Svensson.Influence of metastability errors on SNR in successive-approximation A/D converters[J].Analog Integrated Circuits and Signal Processing,2001,26(3):191-198.

[5] 刘飞,周卫宁,林恒.捷联惯导系统加速度计采集电路设计[J].光电与控制,2011,18(7):86-89. LIU Fei,ZHOU Wei-ning,LIN Heng.Design of a data acquisition circuit for accelerometer in strapdown inertial navigation system[J].Optoelectronics and Control,2011,18(7):86-89.

[6] 姚年春,侯玉杰.电路基础[M].北京:人民邮电出版社,2010. YAO Nian-chun,HOU Yu-jie.Basis of circuit[M]. Beijing:People's Posts and Telecommunications Press,2010.

[7] James W.Nillson,Susan Riedel.Electric circuits[M]. Pearson,2013.

[8] 戴敬,邵富群,马永轩,高成城.充放电电容检测电路中电荷注入影响的补偿[J].沈阳工业学院学报,2000,19(4):16-20. DAI Jing,SHAO Fu-qun,MA Yong-xuan,GAO Chengcheng.The effect and compensation of charge injection capacitance for charge/discharge capacitance measuring circuits used in electrical capacitance tomography[J].Journal of Shenyang Institute of Technology,2000,19(4):16-20.

Research on Conversion Technology of Single Constant Current Source Current Frequency

WANG Mei-jiao,YANG Yu,LEI Xu-liang,LU Yu-ming

(Beijing Aerospace Times Laser Inertial Technology Company,Ltd.,Beijing 100094)

The design of the single constant current source current frequency conversion circuit,which is more compact,make the power consumption of the circuit reduced by half,and has a certain symmetry and accuracy.It has proposed and demonstrated the single constant current source I/F technology theoretical principle,designed the corresponding hardware circuit,and verified the correctness of principle and engineering feasibility.This new design has broadened the thoughts and laid the foundation,for the single constant current source I/F technology research and development.

I/F circuit;single constant current source;current frequency conversion technology;linearity

U666.1

A

1674-5558(2016)02-01087

10.3969/j.issn.1674-5558.2016.03.010

2015-03-16

王媚娇,女,硕士,研究方向为精密仪器及机械。