桐城东郭乌石冈的风节气概

·陶善才/文

桐城东郭乌石冈的风节气概

·陶善才/文

乌石冈,元明清时期桐城古城东面的一个名不见经传的地方。但如果要编一本桐城人文地理的书,乌石冈必是可圈可点的亮点之一。当你置身乌石冈,一定会想起《诗经》里的“陟彼高冈”之句,仿佛登冈而眺,天地间的千古之风、八荒之气立即汹涌而来,充沛胸襟。

乌石冈的节义之气

乌石冈最初引起人们注意的,应是从这里冲溅而起的一道血光。

元朝中后期,一个灾荒十分严重的年份。担任巡检微职的小吏方谦,主动施行善举,在乌石冈居宅门前发粟赈饥,计口而授远近灾民。有个“得粟去复来”的人使诈再次冒领,方谦 “怒,剃其眉”。不料这人当夜携带凶器摸上门来,猝不及防的方谦顿时倒在了血泊里。“里人哀之”,共同出资出力将方谦安葬于其宅后。方氏家谱记载了此事,这两家子孙因此几百年不通婚姻。

“嗟乎!利,怨之薮也!义,悦之丛也。散利行义,乃更得祸!”万历年间,已经名震皖江和东吴的布衣鸿儒方学渐,对其三世祖方谦的悲剧事件感慨万端。然而,这个起身垄亩的家族,其后世子子孙孙仍然坚持效法先祖,始终将 “躬仁义”“盛有德”等儒家文化精神,作为根于心性的价值取向,哪怕临祸身死,哪怕“家运岌岌”。

比如方谦的孙子方法,无疑是这个家族,也是桐城文化史上一个里程碑式的人物。当燕王朱棣发难取其侄建文帝位,杀不肯为他草登基诏书的方孝孺,并大肆诛连十族时,举国文臣武将都为之摄服。永乐元年,诸藩表贺朱棣登极。方法时为四川都指挥使司断事,也当于所在藩司所上的贺表上署名。但他效法其师方孝孺,不肯签名。朝廷随即诏逮不附诸藩者。方法被逮,舟行至长江望江县境,他遥拜故乡,口占《绝命辞》:“生当殉国难,死岂论官卑”“千载波涛里,无惭正学师”,纵身跃入滔滔江流,以身死殉建文难。

作为方家第一位由科举入仕者,方法虽然“生居百僚底”,其死却能“夺万夫英”,垂名青史,流芳百世。方法殉难后,其妻郑氏、女儿川贞也苦节自守终生。他们的事迹后来转化为一种道德榜样,成为方氏后裔共同引以为荣、最富感召力的一笔精神遗产。而乌石冈三世祖方谦之阡 (其孙女川贞附葬)、龙眠山五世祖方法之阡,也成为方家子孙世世代代朝拜的灵山和吟颂的主题。他们认同先祖笃守节义、忠贞孝悌的价值取向,居乡时,富则 “好义乐施”,穷则 “力田自足”“清苦高蹈”。居官时,在朝廷则“刚正廉直”“不避权贵”;在地方则“薄负省刑”“劝农商,崇学校,抑豪奸”。为学者,则 “秉仁蹈义”“淹灌古今”“会通中外”;国有难,则“慨然有志”“慷慨赴死”。方学渐在他所续修的家谱中总结道:方氏家族之所以“乃炽而昌”,正是“行义之报也!”

方谦祖孙的事迹,不仅对其后裔影响巨大,也对其他氏族产生了榜样力量。如出仕之前曾隐居于乌石冈读书的章纶。章纶是方法玄孙方圭的岳父,由正统十年(1445)进士入仕,历任山西大同、湖广武昌、江西南安等知府,史称其“前后靖边卫民,善政不可枚举”,今桐溪曲水边尚有其“进士坊”遗址。他为官也是刚直不阿、持重守节,景泰年间因直言得罪权奸下狱遇害。

尤值一提的是明季东林党人左光斗。乌石冈是他进京或返乡的必经之地。而左方两家也是世交和姻亲,两家以节义忠孝互为砥砺。左光斗为官清正、磊落刚直,被誉为“铁面御史”。然而晚明的天空已经昏暗,“几年还薜荔,底事悮浮名”,这是他在《出乌石冈》一诗中的忧叹。嫉恶如仇、不畏权贵的左光斗,必然要得罪权侵朝野的大太监魏忠贤。天启年间,左光斗惨遭杀害,以自己的鲜血化为照亮深暗历史时空的一点霞光。方谦的裔孙方苞,已是寓居并出生于金陵的第四代了,尽管一生跌宕起伏,却不忘常回桐城展先墓,以图从祖先的事迹里汲取力量。他写有凭吊乌石冈、展瞻断事公的诗文,也写有《左忠毅公逸事》。“天壤精英在,衣冠想像馀。拜瞻常怵惕,忠孝检身疎。”忠孝节义之气从这位“桐城派”鼻祖的文字里流淌出来,继续点亮着后世子孙的人生。

乌石冈的竹林之风

“乌石托竹林,共读连理书。”这是年轻时的方以智写给其六叔方文的诗,回忆他们在乌石冈共同读书、追效魏晋风度的难忘时光。方以智后来被称为百科全书式的大学者,也是与王夫之、顾炎武、黄宗羲并列的四大思想家之一;而遗民诗人方文则与其族中方贞观、方世举并称 “桐城三诗家”。

如果追溯乌石冈的竹林风度,不可不提及方以智的八世从祖方塘。在方塘的身上,我们最能观察到的是,桐城人那种耕读传家的传统。方塘的哥哥方印“为学不事生”,一心攻读,期冀科举入仕;中举授天台知县后,虽然为政仅九月余即病卒于任上,却因德政流芳千古。方塘则在哥哥治学和为官时“代家督,力田”,此时方家“五服之属萃一堂”,同居凤仪坊。哥哥方印去世后,方塘又独立挑起振兴家业的担子。他果然不负族望,勤奋发狠,陆续置下了孔城、白杨、松山、白 土毚等诸多田庄。

显然,方家此时已不是一般的富足人家了。方塘也因此可以筑居于东郭乌石冈,率子弟读书于此,他自己则悠然过起“东冈半隐”(方塘自号)的竹林生活。有人写诗称赞他:“山外红尘万虑嚣,山中清隐列仙曹。囊收花鸟春吟剧,枕破梨云午睡高。生意满庭交野草,碧香分雨煮溪毛。何应忘得清平世,坐看长风起凤毛。”

“乌石即辋川,浣花亦相拟。”东郭乌石冈尽管居于偏远城郊,却历来为雅士高人所钟爱,他们视这里为王摩诘的辋川,在这里优游林泉、曲水流觞。比如章纶、章纲、章经兄弟,他们也筑别室于此,安贫自适,诗酒相娱。章纶后来中进士,历官参政,与方家还结成了儿女亲家。两个弟弟则无意仕途,并以《题东郭闲居》明志:“白云为侣竹为邻,栖迹衡门不染尘。赢得此身闲快活,功名留与后来人。”

方塘的长子方夔,追慕魏晋风度,任达狂放,豪举不群。作为“聪警能文章”的邑诸生,他却经常“置扁壶盛酒纳靴中出游”。这样的秉性,简直就是李白诗中那位“银鞍照白马,飒沓如流星”的游侠。方夔后来果然干了一起在当时引起极大轰动的事。那是明代弘治年间,桐城县学宫正在举行庄严的 “丁祭”(祭孔典礼),有个屠夫之子强行霸占了“监宰”一职。这显然严重违反“丁祭”礼法。方夔当即挥剑格杀了此人。而桐城县有关部门“重祭法不问”。方夔以利刃的白光和鲜血的殷红,祭奠了应当坚守的正义和必须维护的礼法。

这让人们更加确信乌石冈的竹林风度里,还兼有一种澎湃的侠气。多少年后,方以智、方文、吴道凝、孙临、方其义等读书于乌石冈的少年,常常列坐于清溪畔、竹林里,激扬论事。他们还 “好悲歌”,常常“歌至夜半”,以致达到如痴如狂的地步:“往往酒酣,夜入深山;或歌市中,傍若无人。”时人以“狂生”视之。但他们又好习马术、练击剑,方以智就有诗写道:“十岁好击剑,舞衣动白日。醉后乱伤人,左右皆股栗。”读此诗,那种慷慨任达的侠士形象,立即生龙活虎般跃然于读者眼前。而这些少年同学,后来或积极抗清甚至壮烈牺牲,或甘为“野老生来不媚人”的遗民,或游于方外成就一代宗师。

乌石冈的理学之光

当“阳明心学”开始在明朝大放异彩的时候,桐城讲学者也兴起彬彬了。作为后来的明清程朱理学重镇的桐城,乌石冈不啻是最初发出那一抹熹微之光的地方。

这不能不提及方塘的第五子方尚。他好读书,至老不休,晚年“课子殊切”,在乌石冈祖居附近辟塾30余间,美酒美食、恭恭敬敬地延请贤士来执教。方尚还有一双发现人才的慧眼。他通过日常观察,认为诸生何唐、戴完二人是颖异之才,将来必有大成就。后来这两人果然都高中进士,官居要职,又先后致仕归里研究和讲授理学。何唐正是桐城首开结社讲学之风者。清末桐城派殿军马其昶尝谓:“何唐先生勇毅任道,不顾众嘲,风声流播,竟亦克变俗习。吾乡讲学之绪由此起。”何唐的同乡、同年进士吴檄等人也积极响应,他们在桐城播下了理学的种子,培养了一大批有所作为的学子,这其中就有布衣鸿儒方学渐的岳父赵锐、从叔方效等人。

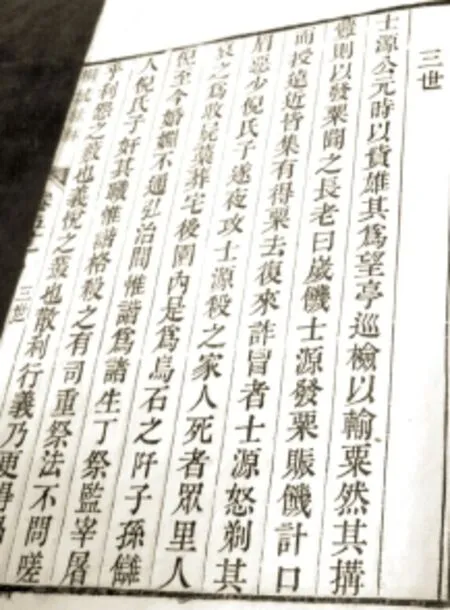

桐城桂林方氏家谱三世士源九世方夔事迹

桐城方氏七代遗书之方明善先生行状

当何唐、吴檄殁后,方效作为继起者之一,“屹然为士林典型”。他晚年 “张皋比于乌石冈下”,一时从游者众多,而方效 “指授经义,沛若悬河”,堂下学子则“豁然相悦”。这让我们可以想见当时的乌石冈结社讲学的兴盛景象。方学渐曾说 “不孝年十六受业于石州(即方效)先生。”方学渐生于嘉靖十九年(1540),则其年16时应该是嘉靖三十四年(1555)前后,求学不到两年,方效去世。因此,方学渐也可以说是何唐的再传弟子。难怪他在城北创建 “桐川会馆”时,要祀立何唐之位呢。饶有趣味的是,何唐的儿子娶了方效的女儿,而赵锐的女儿嫁了方学渐,这种以学术为纽带而结成姻缘关系,在旧时的桐城并不鲜见。诸多家族通过回环交错的姻戚关系,在学术上互相影响提携,成为绵延几百年的文化世家。清人方东树即指出桐城“及明以来,乃有世家大族数十百氏繁衍迭兴”。而桐城方家则是 “中国世家文化的绝唱”(钱理群语)。

由于前辈的长期接续、精心经营,到了万历年间,东郭乌石冈已经成了一邑学者讲学和童子读书的重地。跟随方效学习的方学渐,大力“究良知而归实”,也逐渐斩露头角。他“七试南闱不售,泊然也”,开始以布衣主坛席讲学,里中弟子多出于其门下,周边庐舒英六池祁等邑从游者日众。清初学者潘江因此称赞 “盖桐邑讲学之盛,未有右于先生者也”。清初大学士张英进而指出:“明善(方学渐)先生以布衣震风教,食其泽者代有传人。”方学渐还曾漫游江南,讲学东林,与当时很多著名的理学家皆有往来,顾宪成尊其为师。黄宗羲因此将方学渐纳入泰州学派,而朱彝尊则在《静志居诗话》曰:“方氏门才之盛,甲于皖口,明善先生实浚其源,东南学者推为帜志焉。”

“何应忘得清平世,坐看长风起凤毛。”今天的人们在追踪文化重镇桐城时,不应忽视的是,那些曾经泯泯默默于乌石冈的先贤,虽然潜藏篱落间 “名不出闾里”,但他们坚持耕读传家、崇文尚义,竟使一邑化风醇俗,涵育了诸多在中国文化史上留下浓墨重彩篇章的 “凤毛”——无数的名人大家,特别是崛起了引领清代文坛上下200余年、至今流韵不绝的桐城派,桐城因此而成为天下诸县翘首。